5 国行公祭,为佑世界和平课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 5 国行公祭,为佑世界和平课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-09-04 16:12:50 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。语文人教·八年级(上册)国行公祭,为佑世界和平

作者:钟声结合文本了解新闻评论的特点和内容组成。

2. 梳理新闻内容,把握评论思路,了解本文通过举例和引述进行评论的方法。

3. 激发学生的爱国热情,增强民族责任意识和热爱和平的意识。

4. 学习新闻评论的语言及条理清晰、叙议结合的特点。课时目标学情

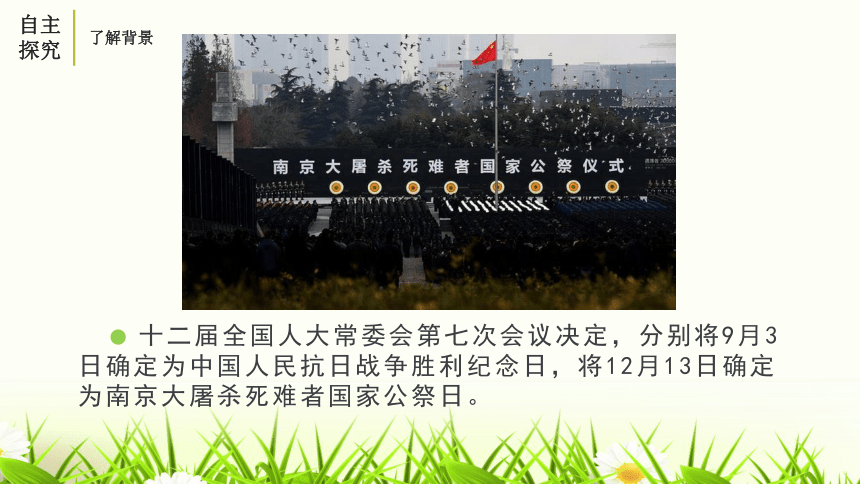

诊断 情境导入国家公祭日1937年的12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万生灵惨遭杀戮。2014年12月13日,国家举行了首个公祭日,党和国家主要领导人出席,南京全城默哀。自主探究了解背景自主探究了解背景钟声“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是人民日报国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自2008年11月推出后产生了较大影响。这是人民日报国际部继“国纪平”之后创立的又一新的署名评论,以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长,与“国纪平”的重大题材、深入评析形成互补。学情

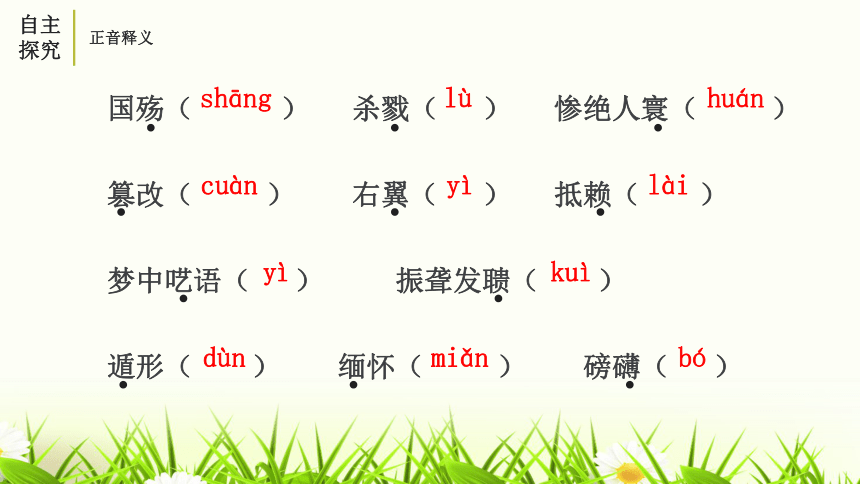

诊断 作家作品国殇( ) 杀戮( ) 惨绝人寰( )

篡改( ) 右翼( ) 抵赖( )

梦中呓语( ) 振聋发聩( )

遁形( ) 缅怀( ) 磅礴( )yìshāng自主探究正音释义lùhuáncuànlàiyìkuìmiǎndùnbó国殇:

惨绝人寰:

篡改:

呓语:自主探究正音释义为国牺牲的人。这里泛指死难的军民。人世间还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。别有用心地改动或曲解。梦话。振聋发聩:

遁形:

缅怀:

彰显:

沧海桑田:自主探究正音释义比喻唤醒糊涂麻木的人。隐藏形体。深情地怀念;追想。明显;显著。比喻世事变化很大。自主探究文体知识 新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论的总称。新闻和评论,构成报纸的两大文体。新闻评论是一种写作形式,一种传播力量,一种社会存在,以传播意见性信息为主要目的和手段。新闻评论自主探究整体感知概括本文的主要内容 这篇新闻评论从报道“第四个国家公祭日的事实”说开来,然后从正面列举了诸多国家和群体为南极大屠杀正名的事实,又从方面列举了日本右翼分子的丑恶行径以及联合国发出的声音,最后以“恐怖之城”变成“和平之城”的现实表明了中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平的愿望。自主探究整体感知 这篇新闻评论因何事而写?(用原文回答) 为第四个南京大屠杀死难者国家公祭日而写。这篇新闻评论表达了中国人民怎样的心声?(用原文回答) 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。概括每一段的主要内容第一段:报道第四个南京大屠杀死难者国家公祭日。第二段:列举国际社会和组织为南京大屠杀正名的事实。第三段:列举日本右翼分子扭曲历史、美化战争的丑陋嘴脸。合作探究小组讨论第四段:用日内瓦裁军会议和贺联合国人权理事会提出的建议直接驳斥了日本在历史问题上的态度。第五段:由恐怖之城到和平之城的转变,彰显了中华民族热爱、追求和平的历史。第六段:点明写作评论的意义。概括每一段的主要内容合作探究小组讨论根据每一段的段意,划分层次,并概括层意。第一部分(1段):报道新闻,提出问题:中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。第二部分(2—4段):从正反两方面摆事实,讲道理,严正指出日本右翼分子的倒行逆施是在国际社会上站不住脚的。合作探究小组讨论第三部分(5、6段):有恐怖之城到和平之城的转变,点明了中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平的真切愿望。合作探究小组讨论合作探究本文都列举了哪些事实?这些事实都是从什么角度列举的?(正面或者反面)小组讨论(1)美国《波士顿环球邮报》发表《别让南京消失在人们的记忆中》;(2)加拿大安大略省议会通过的“设立南京大屠杀纪念日”的动议;(3)美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;合作探究小组讨论(4)加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花;(5)在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书;(6)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;合作探究小组讨论(7)日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系;(8)2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;(9)联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度;(10)2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。合作探究小组讨论正面列举反面列举(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(6)(7)举例论证对比论证合作探究小组讨论讨论下面语言的具体含义国家举行公祭,由国家定为法定纪念日;铸造这个宝鼎,作为纪念标志物;祀祭为国牺牲的人。国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。

(这句话的现代汉语什么意思?)合作探究小组讨论这句话是意思是说,历史是事实存在的,是任何人都无法改变的,这句话起着承上启下的作用,是引出下面的论述。历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失。(这句话什么含义,在文中起着什么作用?)合作探究小组讨论比喻。把国家公祭日比作警钟,把右翼分子的行径比作装睡梦游的罪恶灵魂,这样就形成了强烈地对比,形象地写出了正义的力量一旦敲响,那些罪恶的行径就无法藏身了。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。(此句运用了什么修辞方法,有什么作用?)合作探究小组讨论这是本文的主旨句,在文章结尾点明了写作本文的意义。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。(这句话在文中起着怎样的作用?)合作探究小组讨论本文都运用了哪些论述方法?本文的语言有什么特点?合作探究小组讨论检测小结1.下列词语书写和加点字注音完全正确的一项是( )

A. 国殇(shāng) 杀戮(lù) 篡改(chuàn) 振聋发聩(kuì)

B. 右翼(yì) 抵赖(lài) 缅怀(miǎn) 惨绝人寰(huán)

C. 遁形(dùn) 磅礴(bó) 初忠(zhōng) 梦中呓语(yì)

D. 大肆(sì) 妄图(wàng) 彰显(zhāng) 失志捍卫(shī)Bcuàn衷矢2.下列加点词语使用有误的一项是( )

A. 面对惨绝人寰的暴行,他投袂而起,愤怒揭露了法西斯的豺狼本性。

B. “全世界无产者联合起来!”这振聋发聩的呼声,敲响了资本主义的丧钟。

C. 那汉奸为讨得鬼子喜欢,在所谓“联谊”会上,竟学狗叫鸡鸣,穷形尽相,丑态百出。

D. 几个回合后,两名刚开始还百无聊赖的男子被问得理屈辞穷,只好乖乖供认他们刚打劫了一名的哥。检测小结D“百无聊赖”形容非常无聊,不符合句意,这里是指“百般抵赖”。课时小结国行公祭,

为佑世界和平第一部分(1段):报道新闻,提出问题。第二部分(2—4段)第三部分(5、6段):由“恐怖之城”变为“和平之城”。谢谢 观看!

作者:钟声结合文本了解新闻评论的特点和内容组成。

2. 梳理新闻内容,把握评论思路,了解本文通过举例和引述进行评论的方法。

3. 激发学生的爱国热情,增强民族责任意识和热爱和平的意识。

4. 学习新闻评论的语言及条理清晰、叙议结合的特点。课时目标学情

诊断 情境导入国家公祭日1937年的12月13日,侵华日军侵入南京实施长达40多天灭绝人性的大屠杀,30万生灵惨遭杀戮。2014年12月13日,国家举行了首个公祭日,党和国家主要领导人出席,南京全城默哀。自主探究了解背景自主探究了解背景钟声“钟声”是“中国之声”的简称,暗中蕴含有“警世钟声”的寓意。它是人民日报国际评论,以“钟声”为笔名的国际评论自2008年11月推出后产生了较大影响。这是人民日报国际部继“国纪平”之后创立的又一新的署名评论,以正面阐述中国对一些国际问题和涉华问题的立场与主张为重点,在风格上以快速反应、尖锐鲜明见长,与“国纪平”的重大题材、深入评析形成互补。学情

诊断 作家作品国殇( ) 杀戮( ) 惨绝人寰( )

篡改( ) 右翼( ) 抵赖( )

梦中呓语( ) 振聋发聩( )

遁形( ) 缅怀( ) 磅礴( )yìshāng自主探究正音释义lùhuáncuànlàiyìkuìmiǎndùnbó国殇:

惨绝人寰:

篡改:

呓语:自主探究正音释义为国牺牲的人。这里泛指死难的军民。人世间还没有过的悲惨,形容悲惨到了极点。别有用心地改动或曲解。梦话。振聋发聩:

遁形:

缅怀:

彰显:

沧海桑田:自主探究正音释义比喻唤醒糊涂麻木的人。隐藏形体。深情地怀念;追想。明显;显著。比喻世事变化很大。自主探究文体知识 新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论的总称。新闻和评论,构成报纸的两大文体。新闻评论是一种写作形式,一种传播力量,一种社会存在,以传播意见性信息为主要目的和手段。新闻评论自主探究整体感知概括本文的主要内容 这篇新闻评论从报道“第四个国家公祭日的事实”说开来,然后从正面列举了诸多国家和群体为南极大屠杀正名的事实,又从方面列举了日本右翼分子的丑恶行径以及联合国发出的声音,最后以“恐怖之城”变成“和平之城”的现实表明了中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平的愿望。自主探究整体感知 这篇新闻评论因何事而写?(用原文回答) 为第四个南京大屠杀死难者国家公祭日而写。这篇新闻评论表达了中国人民怎样的心声?(用原文回答) 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。概括每一段的主要内容第一段:报道第四个南京大屠杀死难者国家公祭日。第二段:列举国际社会和组织为南京大屠杀正名的事实。第三段:列举日本右翼分子扭曲历史、美化战争的丑陋嘴脸。合作探究小组讨论第四段:用日内瓦裁军会议和贺联合国人权理事会提出的建议直接驳斥了日本在历史问题上的态度。第五段:由恐怖之城到和平之城的转变,彰显了中华民族热爱、追求和平的历史。第六段:点明写作评论的意义。概括每一段的主要内容合作探究小组讨论根据每一段的段意,划分层次,并概括层意。第一部分(1段):报道新闻,提出问题:中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。第二部分(2—4段):从正反两方面摆事实,讲道理,严正指出日本右翼分子的倒行逆施是在国际社会上站不住脚的。合作探究小组讨论第三部分(5、6段):有恐怖之城到和平之城的转变,点明了中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平的真切愿望。合作探究小组讨论合作探究本文都列举了哪些事实?这些事实都是从什么角度列举的?(正面或者反面)小组讨论(1)美国《波士顿环球邮报》发表《别让南京消失在人们的记忆中》;(2)加拿大安大略省议会通过的“设立南京大屠杀纪念日”的动议;(3)美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;合作探究小组讨论(4)加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花;(5)在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书;(6)在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;合作探究小组讨论(7)日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系;(8)2017年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;(9)联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度;(10)2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。合作探究小组讨论正面列举反面列举(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(6)(7)举例论证对比论证合作探究小组讨论讨论下面语言的具体含义国家举行公祭,由国家定为法定纪念日;铸造这个宝鼎,作为纪念标志物;祀祭为国牺牲的人。国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。

(这句话的现代汉语什么意思?)合作探究小组讨论这句话是意思是说,历史是事实存在的,是任何人都无法改变的,这句话起着承上启下的作用,是引出下面的论述。历史不会因时代变迁而改变,事实也不会因巧舌抵赖而消失。(这句话什么含义,在文中起着什么作用?)合作探究小组讨论比喻。把国家公祭日比作警钟,把右翼分子的行径比作装睡梦游的罪恶灵魂,这样就形成了强烈地对比,形象地写出了正义的力量一旦敲响,那些罪恶的行径就无法藏身了。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。(此句运用了什么修辞方法,有什么作用?)合作探究小组讨论这是本文的主旨句,在文章结尾点明了写作本文的意义。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。(这句话在文中起着怎样的作用?)合作探究小组讨论本文都运用了哪些论述方法?本文的语言有什么特点?合作探究小组讨论检测小结1.下列词语书写和加点字注音完全正确的一项是( )

A. 国殇(shāng) 杀戮(lù) 篡改(chuàn) 振聋发聩(kuì)

B. 右翼(yì) 抵赖(lài) 缅怀(miǎn) 惨绝人寰(huán)

C. 遁形(dùn) 磅礴(bó) 初忠(zhōng) 梦中呓语(yì)

D. 大肆(sì) 妄图(wàng) 彰显(zhāng) 失志捍卫(shī)Bcuàn衷矢2.下列加点词语使用有误的一项是( )

A. 面对惨绝人寰的暴行,他投袂而起,愤怒揭露了法西斯的豺狼本性。

B. “全世界无产者联合起来!”这振聋发聩的呼声,敲响了资本主义的丧钟。

C. 那汉奸为讨得鬼子喜欢,在所谓“联谊”会上,竟学狗叫鸡鸣,穷形尽相,丑态百出。

D. 几个回合后,两名刚开始还百无聊赖的男子被问得理屈辞穷,只好乖乖供认他们刚打劫了一名的哥。检测小结D“百无聊赖”形容非常无聊,不符合句意,这里是指“百般抵赖”。课时小结国行公祭,

为佑世界和平第一部分(1段):报道新闻,提出问题。第二部分(2—4段)第三部分(5、6段):由“恐怖之城”变为“和平之城”。谢谢 观看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读