人教部编版八年级语文上册第三单元第11课《记承天寺夜游》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级语文上册第三单元第11课《记承天寺夜游》课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-09-12 19:59:21 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

在夜深人静,皓月当空的夜晚,月光如清水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现,连坚实的大地似乎也溶成了一片浮动的云烟。

面对如此美景,你是否想出门欣赏一番?今天让我们一起学习苏轼的《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中会发出怎样的人生感慨。

1.朗读课文,梳理文章脉络。

2.赏析文中描写景物的句子。

3.理解“闲人”的含义并分析其包含的感情。

苏轼(1037-1101):字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋文学家、书画家。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大 家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪被贬黄州。

苏轼虽然才华横溢,有远大的政治抱负,但在仕途上却屡遭挫折。嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。元丰二年(1079年),因有人故意曲解他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。 出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。 “东坡居士” 之号便得于此时。张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

苏轼政治上既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼累官至端明殿学士兼翰林侍读学士。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人、礼部尚书。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因哲宗亲政启用新党,他又被一贬再贬,直至贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年64岁。死后谥“文忠公”。

张怀民:苏轼的朋友,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

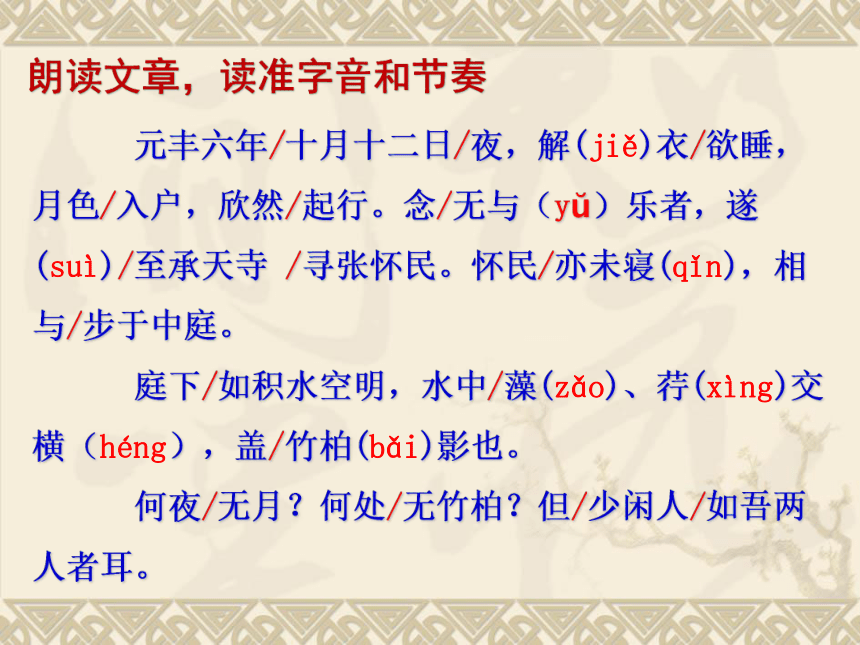

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

概述《记承天寺夜游》的脉络

1.叙述夜游承天寺的缘由

2.描写月下美景

3.议论抒情发感慨

用文中词语简述作者的写作思路,并写出作者夜游承天寺的行踪。

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀。

作者夜游承天寺的行踪:起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户, 欣然/起行。 念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

宋神宗赵顼(xū)年号

打算、将要

门

高兴、快乐的样子

考虑、想到

于是, 就

到

睡觉

共同、一起

元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(我俩就)一起在庭院中散步。

元丰六年十月十二日夜 ,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民(唯张怀民可与同乐)。怀民/亦未寝(qǐn) (两人遭遇相同,心境也相同),相与/步于中庭(两人亲密无间)

首句即点明事件时间“元丰六年十月十二日”,时苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州为团练副使已经四年了。这天夜里,月光照入他的房间,作者本欲就寝,怎奈被这美好的月色所迷,顿起雅兴,但想到没有同乐之人,遂动身去不远的承天寺寻张怀民。张怀民和苏轼一样,亦是被贬至黄州来的贬官,他和苏轼的友谊相当笃厚。当晚,张怀民也还未睡,于是二人一起来到院子中间散步。这一层叙事,朴素、淡泊而又自然流畅。(寻友夜游)

庭下/如积水 空明, 水中/ 藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影 也。

清澈透明

都是水生植物

表推测,大概是

句末语气词,表判断。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

庭下/如积水空明, 水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。

写景(描写)

(庭下月景)

积水空明

藻、荇交横

景色宜人

此句描写运用比喻的修辞,将澄澈的月光比成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子。虚实相生,相映成趣。“积水空明”写出了月光的清澈透明,“藻、荇交横”写出了竹柏倒影的清丽淡雅。作者用高度凝练的笔墨,点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。(庭中夜色)

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。(两人遭遇相同,心境相同,志趣也相同,是真正志同道合的朋友)

只是

语气词,罢了

闲散的人。这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。苏轼这时被贬为黄州团练副使,这是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。首先“闲人”指具有情趣雅致,能欣赏美景的人。其次“闲人”反映了作者仕途失意的苦闷心境。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样淡泊闲静的人罢了。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

转入议论。作者感慨到,何夜无月,何处无竹柏,可是有此闲情雅致来欣赏这番景色的,除了他与张怀民外,恐怕就不多了,整篇的点睛之笔是“闲人”二字,苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,即所谓“闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,竹影至丽,而人不能识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力!(月下抒情)

元丰六年十月十二日,晚上。解开衣服将要睡觉时,月光从门射进来,我愉快地起来行走。想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样淡泊闲静的人罢了。

第一部分(前三句)记叙:首句点明夜游的时间,因为美好的月色而心动,遂起夜游之意。

第二部分(第四句)描写:运用比喻的手法描绘庭院皎洁的月光。

第三部分(第五句)议论:两个反问句引人深思。作者抒发面对月光产生的感触,表达了作者安适的心情。

1.课文哪些语句是描写月光美景的?你

认为写得好吗?为什么?

“月色入户”:寒夜寂寥,“解衣欲睡”,这当儿,月光悄悄地进了门。“入户”二字,把月光拟人化。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动来与他做伴。

*

*

个人成长与自我修炼

2.找出本文写景的句子,写出了景物的什么特点?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

3.作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想在初冬的夜里出去走走。

另一方面因为月色很美,想去赏月。

4.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾 两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

一是感慨世人忙于名利而辜负了良辰美景,

二是表现了作者安闲自适的环境,

三是透露出自己不能为朝廷尽忠的悲凉心境。

表达出作者孤寂凄凉,无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。

5.怎样理解“闲人”?

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。 “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

6.作者自谓闲人,文中哪些语句与“闲”字有关,含蓄地表达了作者怎样的心境?

月色入户——门庭冷落。

念无与乐者——交游之稀

但少闲人如吾两人者耳——点明其闲

7.作者自谓闲人,如何理解作者自谓的“闲人”?

“闲人”既指具有闲情雅致的人,又指当时作者有职无权的现状,是作者的自嘲。

作者以“闲人”自居,全文中包含着复杂的感情。有漫步的悠闲、赏月的欣喜,也有贬谪的悲凉和人生的感慨。

8.本文表达了作者怎样的思想感情?文中哪些句子集中表达了作者的情感。

“欣然起行”:是作者的反应;写出他睡意顿消,披衣而起,见月光如见久违的知心朋友,欣然相迎。一个被朝廷所贬谪的“罪人”,我们可以想见他这时交游断绝、门庭冷落的境况;只有月光毫无势利之情,在寂寥的寒夜里,依然来拜访他。四字写出了作者的喜悦和兴奋。

文章通过写苏轼夜游承天寺所见的月下美景,折射出作者乐观豁达的胸襟。

文章表达了作者怎样的思想感情?

(1)贬谪的悲凉;

(2)赏月的欣喜;

(3)漫步的悠闲;

(4)人生的感慨;

(5)自我排遣的旷达。

豁达乐观

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用比喻的修辞,将月光比作 “积水”,将竹柏的影子比作“藻荇交横”。形象生动地点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。表达了作者赏月的欣喜之情。全句无一月字却无一不在写月,言简意赅。(侧面衬托)

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

小 结

通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

忍得住孤独

挺得住痛苦

挡得住诱惑

受得起打击

担得起责任

耐得住寂寞

顶得住压力

经得起折腾

丢得起面子

提得起精神

自主学习

1.请同学们描写一段景色,不要直接出现写自己心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

2.背诵并默写《记承天寺夜游》。

在夜深人静,皓月当空的夜晚,月光如清水般洒落大地,一切都像笼着轻纱,若隐若现,连坚实的大地似乎也溶成了一片浮动的云烟。

面对如此美景,你是否想出门欣赏一番?今天让我们一起学习苏轼的《记承天寺夜游》,看看苏轼在美丽的月色中会发出怎样的人生感慨。

1.朗读课文,梳理文章脉络。

2.赏析文中描写景物的句子。

3.理解“闲人”的含义并分析其包含的感情。

苏轼(1037-1101):字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋文学家、书画家。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大 家”之一。1079年,因反对王安石被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪被贬黄州。

苏轼虽然才华横溢,有远大的政治抱负,但在仕途上却屡遭挫折。嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。元丰二年(1079年),因有人故意曲解他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。 出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。 “东坡居士” 之号便得于此时。张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。

苏轼政治上既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼累官至端明殿学士兼翰林侍读学士。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人、礼部尚书。后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因哲宗亲政启用新党,他又被一贬再贬,直至贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年64岁。死后谥“文忠公”。

张怀民:苏轼的朋友,1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

概述《记承天寺夜游》的脉络

1.叙述夜游承天寺的缘由

2.描写月下美景

3.议论抒情发感慨

用文中词语简述作者的写作思路,并写出作者夜游承天寺的行踪。

欲睡→起行→寻张怀民→相与步于中庭→绘景→抒怀。

作者夜游承天寺的行踪:起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步(中庭)

元丰六年/十月十二日/夜,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户, 欣然/起行。 念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。

宋神宗赵顼(xū)年号

打算、将要

门

高兴、快乐的样子

考虑、想到

于是, 就

到

睡觉

共同、一起

元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(我俩就)一起在庭院中散步。

元丰六年十月十二日夜 ,解(jiě)衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与(y?)乐者,遂(suì)/至承天寺 /寻张怀民(唯张怀民可与同乐)。怀民/亦未寝(qǐn) (两人遭遇相同,心境也相同),相与/步于中庭(两人亲密无间)

首句即点明事件时间“元丰六年十月十二日”,时苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州为团练副使已经四年了。这天夜里,月光照入他的房间,作者本欲就寝,怎奈被这美好的月色所迷,顿起雅兴,但想到没有同乐之人,遂动身去不远的承天寺寻张怀民。张怀民和苏轼一样,亦是被贬至黄州来的贬官,他和苏轼的友谊相当笃厚。当晚,张怀民也还未睡,于是二人一起来到院子中间散步。这一层叙事,朴素、淡泊而又自然流畅。(寻友夜游)

庭下/如积水 空明, 水中/ 藻(zǎo)、荇(xìng)交横(héng),盖/竹柏(bǎi)影 也。

清澈透明

都是水生植物

表推测,大概是

句末语气词,表判断。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

庭下/如积水空明, 水中/藻(zǎo)、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。

写景(描写)

(庭下月景)

积水空明

藻、荇交横

景色宜人

此句描写运用比喻的修辞,将澄澈的月光比成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子。虚实相生,相映成趣。“积水空明”写出了月光的清澈透明,“藻、荇交横”写出了竹柏倒影的清丽淡雅。作者用高度凝练的笔墨,点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。(庭中夜色)

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。(两人遭遇相同,心境相同,志趣也相同,是真正志同道合的朋友)

只是

语气词,罢了

闲散的人。这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。苏轼这时被贬为黄州团练副使,这是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。首先“闲人”指具有情趣雅致,能欣赏美景的人。其次“闲人”反映了作者仕途失意的苦闷心境。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样淡泊闲静的人罢了。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

转入议论。作者感慨到,何夜无月,何处无竹柏,可是有此闲情雅致来欣赏这番景色的,除了他与张怀民外,恐怕就不多了,整篇的点睛之笔是“闲人”二字,苏轼谪居黄州,“不得签书公事”,所担任的只是个有名无实的官,与儒家的“经世济民”之理想相去甚远,即所谓“闲人”之表层意义,它委婉地反映了苏轼宦途失意的苦闷;从另一个方面来看,月光至美,竹影至丽,而人不能识,唯此二人能有幸领略,岂非快事!苏轼的思想横跨儒释道三家,这便使他的处世态度有极大的包容性,可以说是宠辱不惊,进退自如。当然,他在逆境中的篇章更能折射出他的人格魅力!(月下抒情)

元丰六年十月十二日,晚上。解开衣服将要睡觉时,月光从门射进来,我愉快地起来行走。想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们一起在庭院中散步。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样淡泊闲静的人罢了。

第一部分(前三句)记叙:首句点明夜游的时间,因为美好的月色而心动,遂起夜游之意。

第二部分(第四句)描写:运用比喻的手法描绘庭院皎洁的月光。

第三部分(第五句)议论:两个反问句引人深思。作者抒发面对月光产生的感触,表达了作者安适的心情。

1.课文哪些语句是描写月光美景的?你

认为写得好吗?为什么?

“月色入户”:寒夜寂寥,“解衣欲睡”,这当儿,月光悄悄地进了门。“入户”二字,把月光拟人化。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动来与他做伴。

*

*

个人成长与自我修炼

2.找出本文写景的句子,写出了景物的什么特点?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

3.作者为什么想着在初冬的夜里走出户外?

一方面作者被贬,心情郁闷,想在初冬的夜里出去走走。

另一方面因为月色很美,想去赏月。

4.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾 两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

一是感慨世人忙于名利而辜负了良辰美景,

二是表现了作者安闲自适的环境,

三是透露出自己不能为朝廷尽忠的悲凉心境。

表达出作者孤寂凄凉,无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。

5.怎样理解“闲人”?

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。 “何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。

6.作者自谓闲人,文中哪些语句与“闲”字有关,含蓄地表达了作者怎样的心境?

月色入户——门庭冷落。

念无与乐者——交游之稀

但少闲人如吾两人者耳——点明其闲

7.作者自谓闲人,如何理解作者自谓的“闲人”?

“闲人”既指具有闲情雅致的人,又指当时作者有职无权的现状,是作者的自嘲。

作者以“闲人”自居,全文中包含着复杂的感情。有漫步的悠闲、赏月的欣喜,也有贬谪的悲凉和人生的感慨。

8.本文表达了作者怎样的思想感情?文中哪些句子集中表达了作者的情感。

“欣然起行”:是作者的反应;写出他睡意顿消,披衣而起,见月光如见久违的知心朋友,欣然相迎。一个被朝廷所贬谪的“罪人”,我们可以想见他这时交游断绝、门庭冷落的境况;只有月光毫无势利之情,在寂寥的寒夜里,依然来拜访他。四字写出了作者的喜悦和兴奋。

文章通过写苏轼夜游承天寺所见的月下美景,折射出作者乐观豁达的胸襟。

文章表达了作者怎样的思想感情?

(1)贬谪的悲凉;

(2)赏月的欣喜;

(3)漫步的悠闲;

(4)人生的感慨;

(5)自我排遣的旷达。

豁达乐观

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用比喻的修辞,将月光比作 “积水”,将竹柏的影子比作“藻荇交横”。形象生动地点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。表达了作者赏月的欣喜之情。全句无一月字却无一不在写月,言简意赅。(侧面衬托)

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

小 结

通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

忍得住孤独

挺得住痛苦

挡得住诱惑

受得起打击

担得起责任

耐得住寂寞

顶得住压力

经得起折腾

丢得起面子

提得起精神

自主学习

1.请同学们描写一段景色,不要直接出现写自己心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

2.背诵并默写《记承天寺夜游》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读