人民版必修三1.4明末清初的思想活跃局面 课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 人民版必修三1.4明末清初的思想活跃局面 课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 788.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-17 14:23:09 | ||

图片预览

文档简介

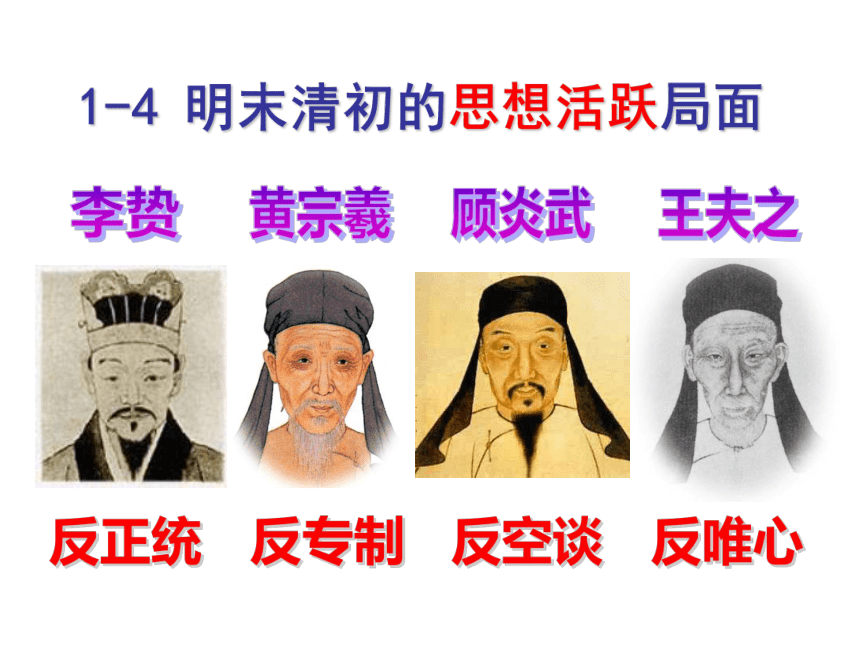

课件42张PPT。 1-4 明末清初的思想活跃局面李贽黄宗羲王夫之顾炎武反正统反专制反空谈反唯心李贽王夫之黄宗羲顾炎武明末(1610-1695)(1613-1682)(1619-1692)温陵居士梨洲先生亭林先生船山先生明末清初都参加过反清运动探思想活跃之源 明太祖(朱元璋):“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。” 钱穆曾说:“内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内厅秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上变成在政府里的真正领袖。” 明英宗时,开始形成宦官专权的局面。成化以前的王振专权;成化年间的汪直专权;武宗时期的刘瑾专权;熹宗时期的魏忠贤专权。宦官不仅在政治上弄权,而且在经济上贪污受贿,巧取豪夺,勒索大量财富。1.明代废宰相,设内阁 3.君主专制空前强化

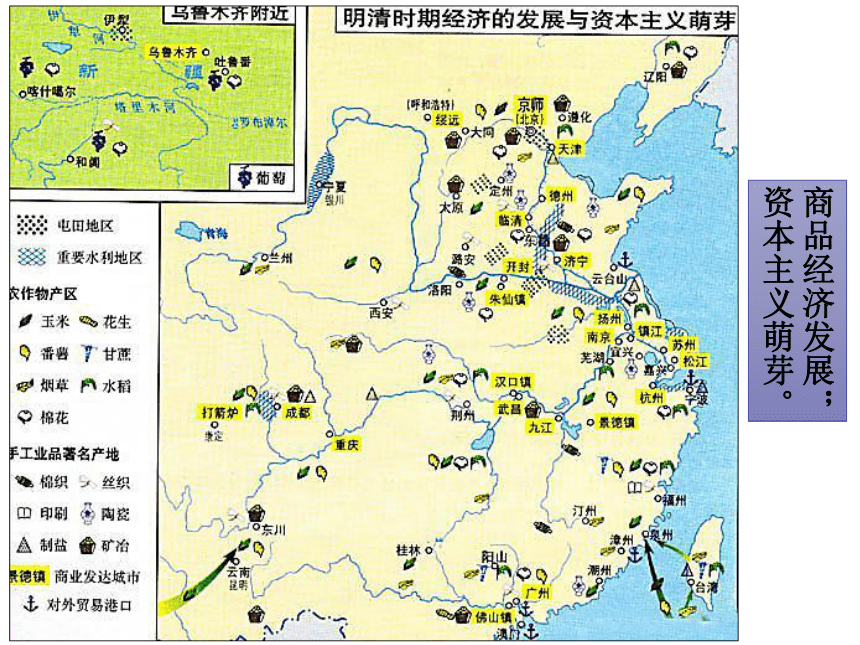

2.宦官专权商品经济发展;

资本主义萌芽。材料一 宋明道学根本弊端在于“置四海困穷不言,而终日讲危微精一之说”。

材料二 无事袖手谈心性,临危一死报君王。材料三 愧无半策匡时艰,惟余一死报君恩。材料四 明代成化年间(1465-1487) ,科举考试之法又大大变更,用排偶文体阐发经义,称为“八股”,亦称“时文”、“制义”或“制艺”。以后便承袭下来,格式愈益严格,文章越发空虚。1.士人多空谈心性

2.八股取士限制了思想自由明清之际思想活跃局面产生的背景

⒈政治:君主专制空前强化,封建制度走向衰落;

⒉经济:商品经济发展,资本主义萌芽产生;

⒊阶级:工商业者队伍壮大;

⒋思想:理学占统治地位,八股取士、三纲五常禁锢思想,摧残人性。1、李贽明朝“第一思想犯”李贽 李贽,号卓吾,福建泉州人。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。75岁时被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害致死(于监狱割喉自杀而死),著作被列为禁书。正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。著作有《焚书》《藏书》等多种。少年:求学穷困潦倒

中年:做官正直清廉

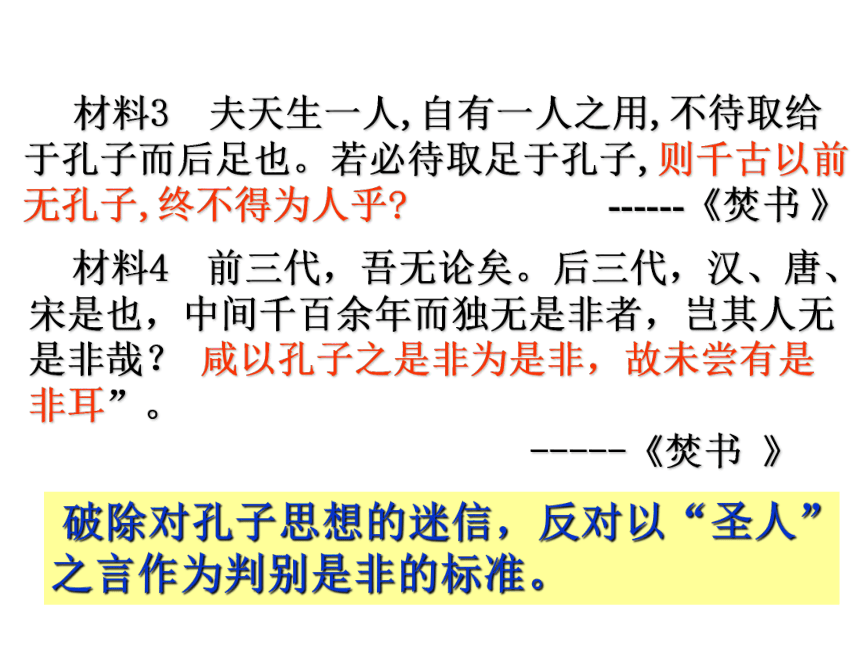

老年:入狱迫害致死 材料1 不可止以妇人之见为见短也。故谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女子之见尽短,又岂可乎? -----《焚书》 材料2 穿衣吃饭即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。 ------《焚书》 1、李贽反正统意识 认为“理”在百姓的日常生活之中主张男女平等不可以只说妇人之见是短浅的见识。所以可以说人分为男女,而见识分为男女之别难道可以吗?把见识分为长短之见是可以的,但把男人的见识视为深谋远虑,把女人的见识视为目光短浅,又怎么可以呢? 材料3 夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎? ------《焚书 》 材料4 前三代,吾无论矣。后三代,汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉? 咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”。

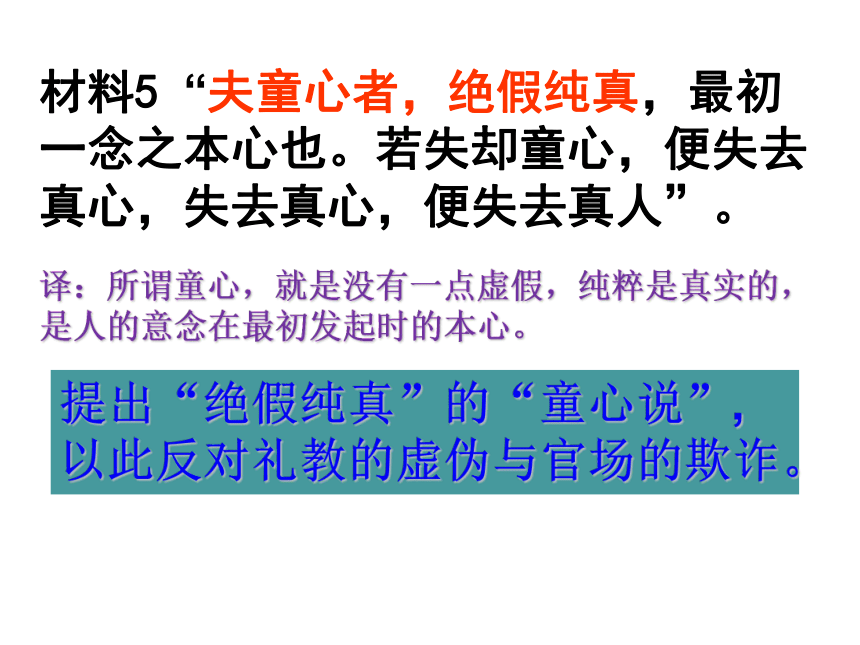

-----《焚书 》 破除对孔子思想的迷信,反对以“圣人”之言作为判别是非的标准。材料5 “夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失去真心,失去真心,便失去真人”。

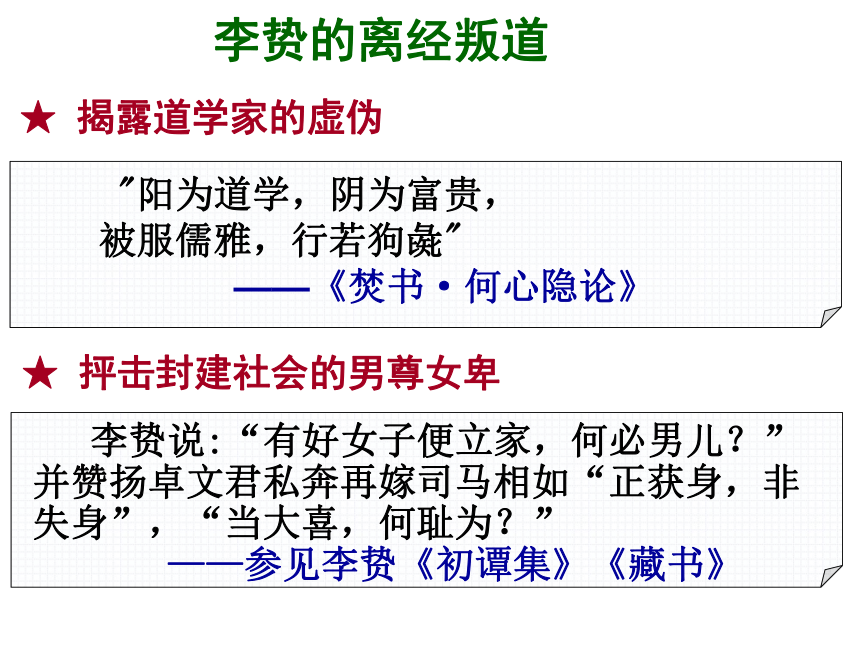

提出“绝假纯真”的“童心说”,以此反对礼教的虚伪与官场的欺诈。译:所谓童心,就是没有一点虚假,纯粹是真实的,是人的意念在最初发起时的本心。 "阳为道学,阴为富贵,

被服儒雅,行若狗彘"

——《焚书·何心隐论》★ 揭露道学家的虚伪李贽的离经叛道 李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”

并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非

失身”,“当大喜,何耻为?”

——参见李贽《初谭集》《藏书》★ 抨击封建社会的男尊女卑思想主张:

1.理在生活——反对“天理”

提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,反对正统理学家“存天理,灭人欲”的命题。

2.反对盲从孔子,挑战孔子及儒家思想的正统地位

不能以“圣人”之言作为判别是非的标准,儒家经典不是“万世之至论“

3.提出“童心说”,反对礼教的虚伪和官场的欺诈

抨击传统道德,强调个性发展,提倡男女平等。

4. 诗文:“真心”写作,反对摹古之风。 面对黑暗的社会现实和思想界的保守落后,奋起揭露统治阶级和道学家的空疏与无能;他敢于向封建传统观念挑战,勇于批判盲目尊孔颂经的迷信思想。

——《明朝史话》

也有学者认为,李贽的著作尽管在当时影响很大,但并没能在历史上开拓出一条新路。 积极:

消极:李贽没有从根本上否定现存秩序,没有对未来社会提出自己的设想。⑴具有鲜明的反封建叛逆色彩和战斗精神

⑵在一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求破而不立 黄宗羲,浙江宁波人。“中国思想启蒙之父”之誉。十九岁进京为父讼冤,并在公堂之上出锥击伤主谋,追杀凶手,明思宗叹称其为“忠臣孤子”。清军入关后,黄宗羲召集数百人反清,达数年之久。失败后返乡闭门著述,清庭屡次诏征,皆辞免。所谓“明夷”指有智慧的人处在患难地位。“待访”,等待后代明君来采访采纳。2、黄宗羲黄宗羲 材料一 “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录》

材料二 我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

“夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也。”

——《明夷待访录》批判君主专制,呼吁君臣平等黄宗羲的批判思想 材料四 “世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

——《明夷待访录》黄宗羲 反对传统的“重农抑商”思想,认为“工商皆本” 材料三 天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

——《明夷待访录》 提出限制君权的主张,学校是决定是非的最高机构(1)政治:批判君主专制,提出君臣平等,

提出限制君权的主张;

(2)经济:反对重农抑商思想,主张工商皆本;

(3)学术:主张经世致用。2、黄宗羲的批判思想 梁启超说这部书(《明夷待访录》):对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗,在三十年前——我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书的影响最早而深。

以孙中山为代表的资产阶级革命派,也一再介绍黄宗羲等人进步的政治学说,大量印发《明夷待访录》等著作,以有助于宣传反对君主专制,动员人民进行民族、民主革命。评价:是明末商品经济和资本主义萌芽发展的具体反映;为中国近代反反专制主义的思想家提供了有力的思想武器。3 、顾炎武 顾炎武(1613—1682),号亭林,江苏昆山人。年轻时参加“复社”反宦官斗争。清军南下,参加当地的抗清斗争。抗清失败后,遍游各地,搜集材料,尤致力于边防和西北地理的研究。顾炎武学问广博,对经史子集都有深入的研究。晚年拒绝清政府的征辟,专志经学的研究。著有《日知录》《天下郡国利病书》等著作。开清代考据学之先河。 顾炎武 材料一 以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。

寓封建(允许官位世袭)于郡县之中。而天下治之。

——顾炎武《日知录》反对君主专制,提出“众治”主张评价:反映了当时社会进步的愿望和要求,具有民主色彩。但未能突破封建制度的束缚。 材料一: 以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分享天子之权,以各治其事。

材料二:君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉。

材料三:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣! 在顾炎武看来,“亡国”与“亡天下”有何区别? “亡 国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民

族的命运。思想主张

(1)政治:批判君主专制;

提出了“众治”主张;梁启超把其观点归结为 “天下兴亡,匹夫有责”。

(2)学术:与黄宗羲、王夫之一样都主张“经世致用”,注重实学。3、顾炎武评价:虽不具有近代的“民权”意识,但具有强烈的批判精神和启蒙精神;脚塌实地的学风对晚清学者影响很大。中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。其特点是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。开辟了一代重实际、重实证的新学风。

“君子之为学也,以明道也,以救世也。”

治理世事,尽其所用。

黄宗曦、顾炎武、王夫之、龚自珍、林则徐、魏源等。何谓“经世致用”4 、王夫之 王夫之:字而农,号姜斋,湖南衡阳人。1644年,清兵入关,王夫之和友人一起在衡山起兵抗清。兵败,逃到广东肇庆,效力于南明桂王政权,对桂王政权里许多人结党争权深表不满。不久,他见大势已去,辞职还乡,长期住在湖南湘西苗瑶山区。晚年隐居在衡山石船山麓,努力著述,人称船山先生。著作现存《船山遗书》288卷,还有一部分已经散失。“孤秦陋宋”

首先是“孤”。

“孤”的核心是“私”。在船山看来,尧舜禹三代禅让制度是公天下,在民主推举制度之下,国家是大家的国家,天下是大众的天下,尧舜禹可以为最高统治者,在众人之上;众人也可成为尧舜禹,与众人相同。这种天下众人相同的社会,尧舜禹当然不孤了。 “孤秦陋宋”

“陋”是浅陋、丑陋,见识短浅;

“陋宋”之“陋”有以下含意:一是陋于术,即玩弄权术;二是陋于人;即没有人材,缺乏治理天下的人材;三是陋于言;朋党对立,君子小人对立,书生意气,相互攻击,讲假话空话,误国害民;四是陋于时与势,没有及时抓住时机。

船山说,孤秦之“孤”与陋宋之“陋”,其核心是猜疑之心,自私之心,坏在一个“私”和一个“疑”字上。 材料一 “以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。”

材料二 “一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”

材料三 “秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!”主旨:循天下之公深刻揭露历代帝王把天下当作私产的做法思想主张 材料一:“天下唯器而已矣。无其器则无其道。” “气者,理之依也。”

“天地之德不易,而天地之化日新。……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。”

——王夫之《读通鉴论》

材料二:“行先知后” “君子之学,未尝离行以为知,必矣!”

——王夫之《尚书引义》

材料三:“静即含动,动不舍静。” “一动一静,阖辟之谓也。由阖而辟,由辟而阖,皆动也。废然之静,则是息矣。

——王夫之《思问录 内篇》①政治思想:主旨是循天下之公,猛烈抨击“孤秦”、“陋宋”,深刻揭露历代帝王把天下当作私产的做法;批判暴政。

②哲学思想:在发挥“气一元论”思想的基础上,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

③学术:主张经世致用。

(2)评价:王夫之是清初的一位思想巨人,其哲学思想代表着中国古代哲学发展的顶峰。 4、王夫之——唯物主义思想家(1)思想主张:唐甄论“凡为帝王者皆贼也”(反官僚)唐甄1630——1704 中国明末清初的思想家和政论家,与王夫之、黄宗羲、顾炎武同称“四大著名启蒙思想家”。初名大陶,字铸万,号圃亭。出身于官僚地主家庭。清顺治十四年 (1675)中举人。曾在山西长子担任过10个月的知县,因与上司意见不合被革职。后曾经商,因赔本乃流寓江南,靠讲学卖文维持生活。著作主要有《潜书》。1、生平破国亡家,流毒无穷,孰为之而孰主之?非君其谁乎!世之腐儒,拘于君臣之分,溺于忠孝之论,厚责其臣而薄责其君。彼焉知天下之治,非臣能治之也;天下之乱,非臣能乱之也。

天下难治,人皆以为民难治也;不知难治者,非民也,官也。

唐甄主要思想:

1、倡导经世致用(儒者言功)

2、大胆批判专制君主(帝王皆贼)

3、猛烈的抨击“官吏”(难治者官也)明清之际思想家们挑战儒学正统的权威性,这是不是在否定儒学的正统地位? 明清进步思想与儒学的关系:李贽并不一概否定儒家思想和理学,甚至还十分敬佩明朝理学代表王阳明,他真心接受王守仁的“良知”说,认为圣人之所以为圣人,就在于真心、天性,而这便是“良知”。

——《中国儒学史》

黄宗羲是以“继承儒家民本思想”为前提,来“反对封建君主专制”的。

——《中国儒学史》

王夫之是认可封建帝王和封建等级制度的,这从他宣扬忠君,从他诅咒农民起义,不与农民起义军合作抗清等等,就可清晰得出.

---胡发贵<<王夫之与中国文化>>

批判继承

认识:

明清时期民主启蒙思想对传统儒家思想既有继承也有发展,他们仍然是儒家思想发展中的一个部分、一个阶段 ;

他们的主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步意义;

但没有从根本上否定现存秩序,没有对未来社会提出自己的设想。因此,没有从根本上动摇儒学的主导地位,没有形成波澜壮阔的社会运动,从而未能促使中国社会的转型。

从黄宗羲的政治理想可以看出,他虽然关注民生, 承认民众物质需求的合理性, 但是, 这些主张仅仅停留在“利”的层次上, 而没有上升到“权”的高度。民众的一切, 终究还是需要依靠圣君贤臣的给予而已。

——允春喜《论黄宗羲对君臣民关系的构想》设问:结合材料和必修一有关知识分析:黄宗羲的思想是否属于近代民主思想?未上升到权力的高度,不属于近代民主思想。突而不破思考: 黄宗羲、顾炎武、王夫之思想改变家国命运了吗? 康熙十七年,朝廷开博学鸿儒科,亭林称“刀绳俱在,无速我死。……他选陕西华阴作栖息地,从此不再踏入京城一步。……

康熙十九年,朝廷下诏督抚以礼敦聘黄宗羲,黄称病不应,在复函中称:“羲蒙圣天子特旨召入史馆”,只因老病缠身,望“圣天子怜而行之”。

王夫之晚年归隐,写了很多的文章和书,二百年里没有传世,直到道光咸丰年间,才刻成《船山遗书》。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮》逃 离 妥 协归 隐 民国初年革命党人易白沙……早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志,“故多与民党要人交”。著《帝王春秋》……孙中山为这部书题写书名。章太炎在《易白沙传》中也称誉这部书“神采有异”。

——根据本课教材“材料阅读与思考”整理 三代以下无可读之书矣!……万一有……则黄梨洲《明夷待访录》,其次为王船山(王夫之号)之遗书。皆于君民之际,有隐恫焉。”

——谭嗣同(清朝末年资产阶级改革派代表) 思考:明末清初的思想家真的没有改变家国命运吗?为近代反专制思想家提供了有力的思想武器 烂熟中承古萌新 沉暮中晚风轻拂对明清之际儒家思想的评价①对传统儒学的批判继承,推动明清之际儒学的发展,从而促使我国传统文化重新焕发了生机;

②对君主专制的批判,经世致用的思想,构成中国早期启蒙思想的源头,具有解放思想的历史进步性。(1)积极性:

(2)局限性:

(根本原因:由于资本主义萌芽力量弱小)①从内容看,早期的民主思想未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想),没有提出新的社会制度;

②从地位看,在当时没有形成主流,无法撼动儒家思想的主流地位;

③从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。“君为臣纲”脱离实际理学的唯心主义先秦民本思想继承积极入世、关注现实和强调社会责任感的儒学传统荀子“天行有常”的相互唯物思想提出民主思想提倡“经世致用”;天下兴亡,匹夫有责建立唯物主义体系批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。探究2 明末清初三大思想家的思想主张一、政治上:对君主专制的批判,提倡“人民为主”。二、经济上:重视手工业、商业的发展,提倡“工商皆本”。三、学术上:为学求务实,倡导经世致用。四、思想上:探究3:为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象? 1、明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

2、中国传统文化的束缚和影响。

3、高度强化的专制中央集权制度的压制使早期民主思想未能形成完整的体系。

儒家思想的演变5 、魏晋到隋唐-冲击:受到道教、佛教冲击。2、战国-继承发展:百家争鸣,孟子、荀子对儒家学说的发展使儒学成为诸子中的蔚然大宗。4、汉代-正统:董仲舒提出”罢黜百家,独尊儒术”。1、春秋-创立:社会转型之际,孔子开创儒家学说。6 、宋明时期-改造与融合:程朱理学、陆王心学。7 、明末清初-批判继承:反对封建礼教的“异端”李贽,三大思想家(黄,顾,王)。9、新文化运动:打倒孔家店。3、秦朝-重创:焚书坑儒,遭到沉重打击。8、维新变法:康有为将西方政治学说与儒家思想相 结合。

2.宦官专权商品经济发展;

资本主义萌芽。材料一 宋明道学根本弊端在于“置四海困穷不言,而终日讲危微精一之说”。

材料二 无事袖手谈心性,临危一死报君王。材料三 愧无半策匡时艰,惟余一死报君恩。材料四 明代成化年间(1465-1487) ,科举考试之法又大大变更,用排偶文体阐发经义,称为“八股”,亦称“时文”、“制义”或“制艺”。以后便承袭下来,格式愈益严格,文章越发空虚。1.士人多空谈心性

2.八股取士限制了思想自由明清之际思想活跃局面产生的背景

⒈政治:君主专制空前强化,封建制度走向衰落;

⒉经济:商品经济发展,资本主义萌芽产生;

⒊阶级:工商业者队伍壮大;

⒋思想:理学占统治地位,八股取士、三纲五常禁锢思想,摧残人性。1、李贽明朝“第一思想犯”李贽 李贽,号卓吾,福建泉州人。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。75岁时被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害致死(于监狱割喉自杀而死),著作被列为禁书。正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。著作有《焚书》《藏书》等多种。少年:求学穷困潦倒

中年:做官正直清廉

老年:入狱迫害致死 材料1 不可止以妇人之见为见短也。故谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女子之见尽短,又岂可乎? -----《焚书》 材料2 穿衣吃饭即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。 ------《焚书》 1、李贽反正统意识 认为“理”在百姓的日常生活之中主张男女平等不可以只说妇人之见是短浅的见识。所以可以说人分为男女,而见识分为男女之别难道可以吗?把见识分为长短之见是可以的,但把男人的见识视为深谋远虑,把女人的见识视为目光短浅,又怎么可以呢? 材料3 夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎? ------《焚书 》 材料4 前三代,吾无论矣。后三代,汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉? 咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”。

-----《焚书 》 破除对孔子思想的迷信,反对以“圣人”之言作为判别是非的标准。材料5 “夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失去真心,失去真心,便失去真人”。

提出“绝假纯真”的“童心说”,以此反对礼教的虚伪与官场的欺诈。译:所谓童心,就是没有一点虚假,纯粹是真实的,是人的意念在最初发起时的本心。 "阳为道学,阴为富贵,

被服儒雅,行若狗彘"

——《焚书·何心隐论》★ 揭露道学家的虚伪李贽的离经叛道 李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”

并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非

失身”,“当大喜,何耻为?”

——参见李贽《初谭集》《藏书》★ 抨击封建社会的男尊女卑思想主张:

1.理在生活——反对“天理”

提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,反对正统理学家“存天理,灭人欲”的命题。

2.反对盲从孔子,挑战孔子及儒家思想的正统地位

不能以“圣人”之言作为判别是非的标准,儒家经典不是“万世之至论“

3.提出“童心说”,反对礼教的虚伪和官场的欺诈

抨击传统道德,强调个性发展,提倡男女平等。

4. 诗文:“真心”写作,反对摹古之风。 面对黑暗的社会现实和思想界的保守落后,奋起揭露统治阶级和道学家的空疏与无能;他敢于向封建传统观念挑战,勇于批判盲目尊孔颂经的迷信思想。

——《明朝史话》

也有学者认为,李贽的著作尽管在当时影响很大,但并没能在历史上开拓出一条新路。 积极:

消极:李贽没有从根本上否定现存秩序,没有对未来社会提出自己的设想。⑴具有鲜明的反封建叛逆色彩和战斗精神

⑵在一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求破而不立 黄宗羲,浙江宁波人。“中国思想启蒙之父”之誉。十九岁进京为父讼冤,并在公堂之上出锥击伤主谋,追杀凶手,明思宗叹称其为“忠臣孤子”。清军入关后,黄宗羲召集数百人反清,达数年之久。失败后返乡闭门著述,清庭屡次诏征,皆辞免。所谓“明夷”指有智慧的人处在患难地位。“待访”,等待后代明君来采访采纳。2、黄宗羲黄宗羲 材料一 “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录》

材料二 我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

“夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也。”

——《明夷待访录》批判君主专制,呼吁君臣平等黄宗羲的批判思想 材料四 “世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

——《明夷待访录》黄宗羲 反对传统的“重农抑商”思想,认为“工商皆本” 材料三 天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

——《明夷待访录》 提出限制君权的主张,学校是决定是非的最高机构(1)政治:批判君主专制,提出君臣平等,

提出限制君权的主张;

(2)经济:反对重农抑商思想,主张工商皆本;

(3)学术:主张经世致用。2、黄宗羲的批判思想 梁启超说这部书(《明夷待访录》):对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗,在三十年前——我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书的影响最早而深。

以孙中山为代表的资产阶级革命派,也一再介绍黄宗羲等人进步的政治学说,大量印发《明夷待访录》等著作,以有助于宣传反对君主专制,动员人民进行民族、民主革命。评价:是明末商品经济和资本主义萌芽发展的具体反映;为中国近代反反专制主义的思想家提供了有力的思想武器。3 、顾炎武 顾炎武(1613—1682),号亭林,江苏昆山人。年轻时参加“复社”反宦官斗争。清军南下,参加当地的抗清斗争。抗清失败后,遍游各地,搜集材料,尤致力于边防和西北地理的研究。顾炎武学问广博,对经史子集都有深入的研究。晚年拒绝清政府的征辟,专志经学的研究。著有《日知录》《天下郡国利病书》等著作。开清代考据学之先河。 顾炎武 材料一 以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。

寓封建(允许官位世袭)于郡县之中。而天下治之。

——顾炎武《日知录》反对君主专制,提出“众治”主张评价:反映了当时社会进步的愿望和要求,具有民主色彩。但未能突破封建制度的束缚。 材料一: 以天下之权,寄天下之人……自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分享天子之权,以各治其事。

材料二:君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉。

材料三:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣! 在顾炎武看来,“亡国”与“亡天下”有何区别? “亡 国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民

族的命运。思想主张

(1)政治:批判君主专制;

提出了“众治”主张;梁启超把其观点归结为 “天下兴亡,匹夫有责”。

(2)学术:与黄宗羲、王夫之一样都主张“经世致用”,注重实学。3、顾炎武评价:虽不具有近代的“民权”意识,但具有强烈的批判精神和启蒙精神;脚塌实地的学风对晚清学者影响很大。中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。其特点是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。开辟了一代重实际、重实证的新学风。

“君子之为学也,以明道也,以救世也。”

治理世事,尽其所用。

黄宗曦、顾炎武、王夫之、龚自珍、林则徐、魏源等。何谓“经世致用”4 、王夫之 王夫之:字而农,号姜斋,湖南衡阳人。1644年,清兵入关,王夫之和友人一起在衡山起兵抗清。兵败,逃到广东肇庆,效力于南明桂王政权,对桂王政权里许多人结党争权深表不满。不久,他见大势已去,辞职还乡,长期住在湖南湘西苗瑶山区。晚年隐居在衡山石船山麓,努力著述,人称船山先生。著作现存《船山遗书》288卷,还有一部分已经散失。“孤秦陋宋”

首先是“孤”。

“孤”的核心是“私”。在船山看来,尧舜禹三代禅让制度是公天下,在民主推举制度之下,国家是大家的国家,天下是大众的天下,尧舜禹可以为最高统治者,在众人之上;众人也可成为尧舜禹,与众人相同。这种天下众人相同的社会,尧舜禹当然不孤了。 “孤秦陋宋”

“陋”是浅陋、丑陋,见识短浅;

“陋宋”之“陋”有以下含意:一是陋于术,即玩弄权术;二是陋于人;即没有人材,缺乏治理天下的人材;三是陋于言;朋党对立,君子小人对立,书生意气,相互攻击,讲假话空话,误国害民;四是陋于时与势,没有及时抓住时机。

船山说,孤秦之“孤”与陋宋之“陋”,其核心是猜疑之心,自私之心,坏在一个“私”和一个“疑”字上。 材料一 “以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。”

材料二 “一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”

材料三 “秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!”主旨:循天下之公深刻揭露历代帝王把天下当作私产的做法思想主张 材料一:“天下唯器而已矣。无其器则无其道。” “气者,理之依也。”

“天地之德不易,而天地之化日新。……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。”

——王夫之《读通鉴论》

材料二:“行先知后” “君子之学,未尝离行以为知,必矣!”

——王夫之《尚书引义》

材料三:“静即含动,动不舍静。” “一动一静,阖辟之谓也。由阖而辟,由辟而阖,皆动也。废然之静,则是息矣。

——王夫之《思问录 内篇》①政治思想:主旨是循天下之公,猛烈抨击“孤秦”、“陋宋”,深刻揭露历代帝王把天下当作私产的做法;批判暴政。

②哲学思想:在发挥“气一元论”思想的基础上,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

③学术:主张经世致用。

(2)评价:王夫之是清初的一位思想巨人,其哲学思想代表着中国古代哲学发展的顶峰。 4、王夫之——唯物主义思想家(1)思想主张:唐甄论“凡为帝王者皆贼也”(反官僚)唐甄1630——1704 中国明末清初的思想家和政论家,与王夫之、黄宗羲、顾炎武同称“四大著名启蒙思想家”。初名大陶,字铸万,号圃亭。出身于官僚地主家庭。清顺治十四年 (1675)中举人。曾在山西长子担任过10个月的知县,因与上司意见不合被革职。后曾经商,因赔本乃流寓江南,靠讲学卖文维持生活。著作主要有《潜书》。1、生平破国亡家,流毒无穷,孰为之而孰主之?非君其谁乎!世之腐儒,拘于君臣之分,溺于忠孝之论,厚责其臣而薄责其君。彼焉知天下之治,非臣能治之也;天下之乱,非臣能乱之也。

天下难治,人皆以为民难治也;不知难治者,非民也,官也。

唐甄主要思想:

1、倡导经世致用(儒者言功)

2、大胆批判专制君主(帝王皆贼)

3、猛烈的抨击“官吏”(难治者官也)明清之际思想家们挑战儒学正统的权威性,这是不是在否定儒学的正统地位? 明清进步思想与儒学的关系:李贽并不一概否定儒家思想和理学,甚至还十分敬佩明朝理学代表王阳明,他真心接受王守仁的“良知”说,认为圣人之所以为圣人,就在于真心、天性,而这便是“良知”。

——《中国儒学史》

黄宗羲是以“继承儒家民本思想”为前提,来“反对封建君主专制”的。

——《中国儒学史》

王夫之是认可封建帝王和封建等级制度的,这从他宣扬忠君,从他诅咒农民起义,不与农民起义军合作抗清等等,就可清晰得出.

---胡发贵<<王夫之与中国文化>>

批判继承

认识:

明清时期民主启蒙思想对传统儒家思想既有继承也有发展,他们仍然是儒家思想发展中的一个部分、一个阶段 ;

他们的主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步意义;

但没有从根本上否定现存秩序,没有对未来社会提出自己的设想。因此,没有从根本上动摇儒学的主导地位,没有形成波澜壮阔的社会运动,从而未能促使中国社会的转型。

从黄宗羲的政治理想可以看出,他虽然关注民生, 承认民众物质需求的合理性, 但是, 这些主张仅仅停留在“利”的层次上, 而没有上升到“权”的高度。民众的一切, 终究还是需要依靠圣君贤臣的给予而已。

——允春喜《论黄宗羲对君臣民关系的构想》设问:结合材料和必修一有关知识分析:黄宗羲的思想是否属于近代民主思想?未上升到权力的高度,不属于近代民主思想。突而不破思考: 黄宗羲、顾炎武、王夫之思想改变家国命运了吗? 康熙十七年,朝廷开博学鸿儒科,亭林称“刀绳俱在,无速我死。……他选陕西华阴作栖息地,从此不再踏入京城一步。……

康熙十九年,朝廷下诏督抚以礼敦聘黄宗羲,黄称病不应,在复函中称:“羲蒙圣天子特旨召入史馆”,只因老病缠身,望“圣天子怜而行之”。

王夫之晚年归隐,写了很多的文章和书,二百年里没有传世,直到道光咸丰年间,才刻成《船山遗书》。

——李海生《中国学术思潮史—朴学思潮》逃 离 妥 协归 隐 民国初年革命党人易白沙……早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志,“故多与民党要人交”。著《帝王春秋》……孙中山为这部书题写书名。章太炎在《易白沙传》中也称誉这部书“神采有异”。

——根据本课教材“材料阅读与思考”整理 三代以下无可读之书矣!……万一有……则黄梨洲《明夷待访录》,其次为王船山(王夫之号)之遗书。皆于君民之际,有隐恫焉。”

——谭嗣同(清朝末年资产阶级改革派代表) 思考:明末清初的思想家真的没有改变家国命运吗?为近代反专制思想家提供了有力的思想武器 烂熟中承古萌新 沉暮中晚风轻拂对明清之际儒家思想的评价①对传统儒学的批判继承,推动明清之际儒学的发展,从而促使我国传统文化重新焕发了生机;

②对君主专制的批判,经世致用的思想,构成中国早期启蒙思想的源头,具有解放思想的历史进步性。(1)积极性:

(2)局限性:

(根本原因:由于资本主义萌芽力量弱小)①从内容看,早期的民主思想未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想),没有提出新的社会制度;

②从地位看,在当时没有形成主流,无法撼动儒家思想的主流地位;

③从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。“君为臣纲”脱离实际理学的唯心主义先秦民本思想继承积极入世、关注现实和强调社会责任感的儒学传统荀子“天行有常”的相互唯物思想提出民主思想提倡“经世致用”;天下兴亡,匹夫有责建立唯物主义体系批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。探究2 明末清初三大思想家的思想主张一、政治上:对君主专制的批判,提倡“人民为主”。二、经济上:重视手工业、商业的发展,提倡“工商皆本”。三、学术上:为学求务实,倡导经世致用。四、思想上:探究3:为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象? 1、明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

2、中国传统文化的束缚和影响。

3、高度强化的专制中央集权制度的压制使早期民主思想未能形成完整的体系。

儒家思想的演变5 、魏晋到隋唐-冲击:受到道教、佛教冲击。2、战国-继承发展:百家争鸣,孟子、荀子对儒家学说的发展使儒学成为诸子中的蔚然大宗。4、汉代-正统:董仲舒提出”罢黜百家,独尊儒术”。1、春秋-创立:社会转型之际,孔子开创儒家学说。6 、宋明时期-改造与融合:程朱理学、陆王心学。7 、明末清初-批判继承:反对封建礼教的“异端”李贽,三大思想家(黄,顾,王)。9、新文化运动:打倒孔家店。3、秦朝-重创:焚书坑儒,遭到沉重打击。8、维新变法:康有为将西方政治学说与儒家思想相 结合。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史