1.1地理环境对区域发展的影响(25张)

文档属性

| 名称 | 1.1地理环境对区域发展的影响(25张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-09-22 07:21:15 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第一节 地理环境对区域发展的影响

第一章 地理环境与区域发展

地理环境包括:

1、自然地理环境:

地理位置(纬度位置、海陆位置)、地形、气候、水文、植被、土壤、矿产资源等。

经济发展水平、产业结构(农业、工业、第三产业:除第一、第二产业的所有产业如交通、商业等)、人口、城市、科技、文化、市场、历史基础等

2、人文地理环境:

1.了解区域的内涵,举例说明区域的特征。

2.以长江三角洲和松嫩平原两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响。

3.以长江三角洲(某区域)为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

目 标 导 航

我国三大自然区

我国三个经济地带

区域是地球表面的空间单位,是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。

体现了客观性(差异的存在)与主观性(人为划分)的统一。

划分依据:气候和地貌

划分依据:经济发展速度和水平

一、什么是区域?

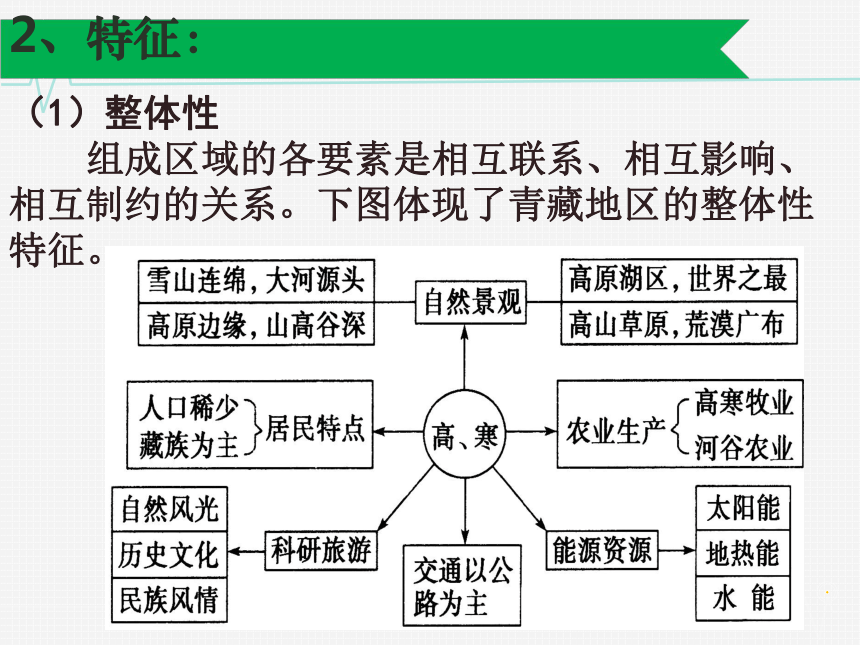

2、特征:

(1)整体性

组成区域的各要素是相互联系、相互影响、相互制约的关系。下图体现了青藏地区的整体性特征。

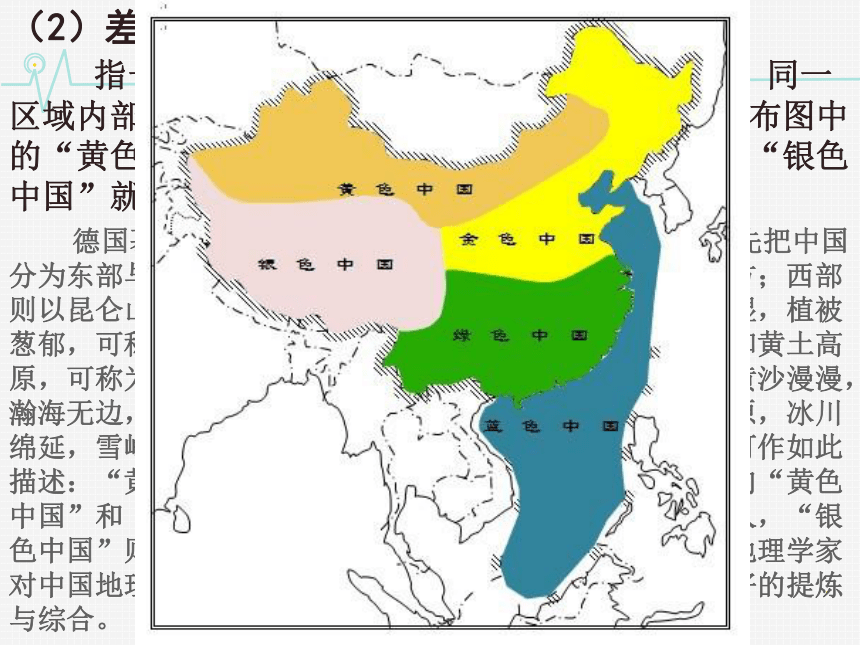

(2)差异性

指一区域与其他同等级区域之间存在着差异,同一区域内部之间也存在着差异。如我国四大综合区分布图中的“黄色中国”、“绿色中国”、“金色中国”和“银色中国”就体现了区域的差异性特征。

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的。他首先把中国分为东部与西部,东部以秦岭—淮河为界,分为北方与南方;西部则以昆仑山为界,分为大西北与大西南。我国南方气候暖湿,植被葱郁,可称为“绿色中国”;我国北方有广阔的华北平原和黄土高原,可称为“黄色中国”;大西北荒漠、戈壁面积广大,黄沙漫漫,瀚海无边,可称为“金色中国”;大西南有雄浑的青藏高原,冰川绵延,雪峰皑皑,可称为“银色中国”。关于国土整治,可作如此描述:“黄色中国”向“绿色中国”转变,“金色中国”向“黄色中国”和“绿色中国”转变,“绿色中国”应更加碧绿可人,“银色中国”则主要是保护好原生环境。由此可见,这位德国地理学家对中国地理区域特征具有全面和深刻的了解,并进行了很好的提炼与综合。

3.层次性

即区域具有级别差异。如我国可分为四大综合区,北方地区又分为黄土高原、华北平原、东北平原等。

4.开放性

即区域间的密切联系性。如我国四大综合区分布图中的南水北调工程就体现了区域的开放性特征。

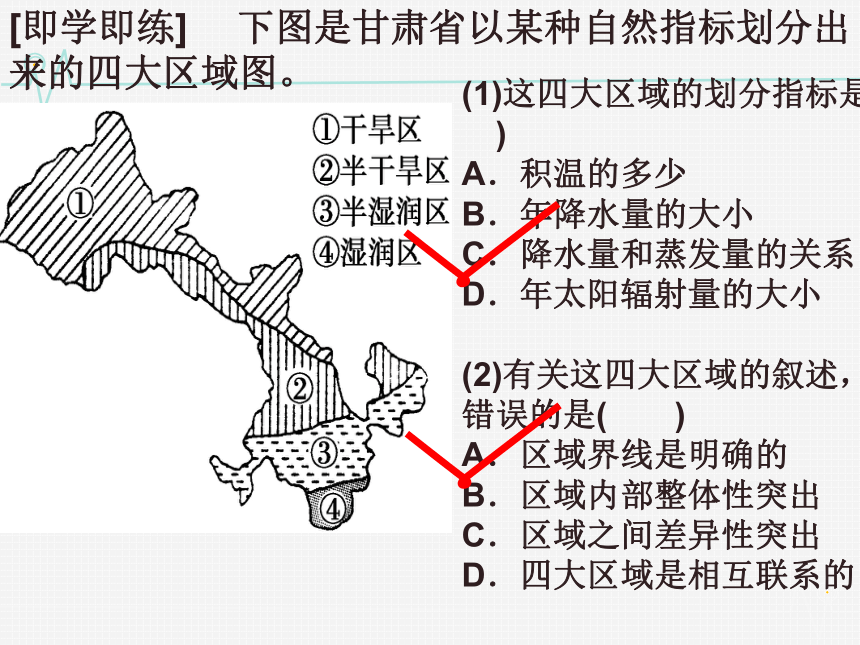

[即学即练] 下图是甘肃省以某种自然指标划分出来的四大区域图。

(1)这四大区域的划分指标是( )

A.积温的多少 B.年降水量的大小

C.降水量和蒸发量的关系

D.年太阳辐射量的大小

(2)有关这四大区域的叙述,错误的是( )

A.区域界线是明确的

B.区域内部整体性突出

C.区域之间差异性突出

D.四大区域是相互联系的

不同区域地理环境差异

人们生产、生活特点差异

区域的发展水平、发展方向等差异

长江三角洲

松嫩平原

VS

二、地理环境差异对区域发展的影响

长江三角洲 松嫩平原

共性

地理环境差异 地理位置

气候条件

土地条件

矿产条件

①都是平原地区,

②都位于我国东部季风区,雨热同期

位于北纬30°附近,

我国东部沿海地区中

部,长江入海口

北纬43°~48°,地处我国东北地区的中部

亚热带季风气候区

夏季高温多雨

冬季温和少雨

温带季风气候区

大陆性稍强;东面有长白山的阻挡,降水较少;温暖季节及生长期都较短。

①水稻土为主

②耕地多为水田

③土地较为分散

④人均耕地少

①黑土分布广泛

②多为旱地

③集中连片

④人均耕地多

矿产资源贫乏

有较丰富的石油等矿产

长江三角洲 松嫩平原

人类活动差异 农

业 耕作方式

主要粮食作物

作物熟制

其他

其他生产活动 工业

商业

水田耕作业

旱地耕作业

水稻(主)

油菜、棉花等

玉米、春小麦、大豆等

一年两熟至三熟

一年一熟

水产业较为发达

松嫩平原的西部适宜发展

畜牧业

我国重要的综合性工业基地

①轻工业:依托当地发达农业基础发展

②重工业:从国内外运入矿产资源发展

我国的重化工业基地

当地丰富的石油资源周围地区的煤、铁等资源发展重化工业。

我国沿海航线的中

枢,长江入海门户,

对内外联系方便,

商业贸易发达

区域发展方向差异:

长三角-用优越交通位置,内引外联,重点向 “高精尖”产业发展,农业发展退居其次。

松嫩平原-土地优势、矿产优势明显,向全国商品粮基地和重化工基地发展。

1.导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么?

P2思考

2.长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈现什么规律?形成这种分布规律的主要原因分别是什么?

纬度位置差异

长江三角洲的年降水量大致从南向北递减

松嫩平原的年降水量基本呈现从东南向西北递减的规律。

(夏季风)

(夏季风、地形:长白山的阻挡和距海远近)

不同区域因其所处的地理环境不同,故其发展方向、水平、特点等也有所不同

同一区域因其所处的发展阶段不同,其所处的地理环境也会有所不同,故其发展方向、水平、特点等也会有所差异。

区域发展受当地、当时的地理环境影响

长江中下游平原地区

案例

三、区域不同发展阶段地理环境的影响

宜昌

江汉平原

洞庭湖平原

鄱阳湖平原

湖口

苏皖沿江平原

长江三角洲平原

1 长江中下游平原地区地理环境

①由若干平原组成,②河湖沼泽分布较广、③地势平坦、土质黏重。

2 不同时期地理环境对农业发展的影响

长江

中下游平原

开发早期地理

环境

(1)开发早期——改造自然能力低下

地势低平土质黏重

河湖沼泽广布

排水不畅,开垦困难。

交通的阻隔

生产、生活不便

农业发展缓慢

科学技术的进步

船作为交通工具被广泛使用

生产工具改进生产技术改良

稠密的水系成为交通联系的天然水道

多水而质地黏重的土壤适合种植水稻

制约因素变化

反而成为促进因素

大规模人口迁移

劳动力

资源丰富

农业生产

精耕细作

我国主要的

粮食产地

优越的

气候条件

我国重要的桑蚕和棉花生产基地

(2)农业社会时期

长江中下游平原

人口、城 市 密 集

稠密的

水 网

人均耕地低于全国

水平

耕地被分

割破碎

粮

食

商

品

率

低

生产规

模较小

机械化

难推广

“粮仓”地位逐渐让位

农业生产:规模化、机械化、专业化

(3)工商业发展时期

横向(静态)-----空间

区域间不同的地理环境对区域发展水平、发展方向的影响,主要是从静态的角度进行分析。

纵向(动态)-----时间

在一个区域内,沿着历史发展的过程,看地理环境与区域发展的关系,主要是从动态的角度分析。

科技水平

落后

进步

发展

某些环境因素成为限制条件

把限制条件变为有利条件

充分利用地理环境条件

方法指导:分析区域发展和地理环境关系

思维拓展

区域差异比较的一般思路

比较法是区域地理学习最常见的方法之一。比较区域差异可以从自然环境和人类活动两方面进行。具体分析时应注意以下两点:

(1)区域比较时应明确人类活动是在利用自然环境的基础上进行的,二者的关系可表示如下:

(2)区域比较往往是选取适合比较的地理区域而进行的,主要包括以下几个方面:

①地理位置相似或差异性明显的地区:如60°N附近的亚欧大陆的东西岸比较、回归线穿过的马达加斯加岛和台湾岛的比较、南极地区与北极地区的比较等。

②地形、气候等自然特征相似或差异性明显的地区:如秦岭南北两侧地区的比较、安第斯山脉南段东西两侧的比较、澳大利亚与巴西自然环境的比较等。

③经济特征相似或差异性明显的地区:如日本与英国的比较、鲁尔区与辽中南工业区的比较、美国商品谷物农业带与我国东北地区商品粮基地的比较等。

(3)区域的比较不要面面俱到,而要找出最明显的、具有代表性的要素。比较区域差异的目的在于找出区域典型要素,理解主要特征,探求因地制宜发展区域经济的措施。

读我国两个重要的三角洲示意图。

【小试牛刀】

(1)甲图是________三角洲地区,乙图是________三角洲地区。(2分)

(2)我国南北铁路干线中,到达A的是________,到达B的是________。(2分)

长江

珠江

京沪线

京九线

(4)甲三角洲限制农业发展的气象灾害主要有________________________。(2分)

(5)从社会经济因素方面简要分析乙三角洲发展经济的有利条件。(6分)

比较项目 甲三角洲 乙三角洲

地理位置

主要工业城市

(3)对比甲、乙两三角洲的差异:(8分)

位于亚热带地区,

濒临长江、东海

位于亚热带地区,濒临南海,靠近港澳地区

上海、南京、宁波、杭州、无锡

广州、香港、珠海、

深圳、澳门

伏旱、台风、春季低温

①毗邻港澳,靠近东南亚;②劳动力资源丰富;③水陆交通便利 ;④侨乡,便于吸引外资及国外先进的管理经验和技术;⑤土地价格低廉;⑥对外开放的优惠政策;⑦市场广阔。

知识网络构建

(13分)稠密的水网或水系在不同的历史时期对经济的发展有着不同的影响作用,下图是战国时期长江中下游平原的河湖与沼泽示意图,据图回答:

战国时期长江中下游平原的河湖与沼泽示意图

(1)据西汉史学家司马迁在《史记》中记载,当时的长江中下游平原地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”“江南卑湿,丈夫早夭”,农业经济远远落后于黄河中下游地区。

试分析战国时期人们利用和改造自然的能力低下,长江中下游农业生产远远落后于黄河中下游地区,其中稠密的水系对农业生产的不利影响是

(1)交通的阻隔;潮湿黏重的土壤使人们开垦困难(2分)

(2)随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,新中国成立后,长江中下游农业生产超过了黄河中下游,已成为全国重要的商品粮基地,试分析稠密的水系对农业生产的有利影响

(3)时至今日,长江中下游平原作为全国“粮仓”的地位,已经逐渐让位于东北平原,试分析稠密的水系对商品粮基地农业生产的不利影响是

(4)河流、湖泊、沼泽、海滩对人类可持续发展至关重要。试分析稠密的水系对上海和武汉两大城市发展经济所起相同的作用是

(2)有利于灌溉、水运(2分)

(3)稠密的水网把耕地分割得很破碎(1分),农业生产规模较小(1分),不利于机械化的推广(1分),粮食商品率较低。(1分)

(4)河海交汇成河流交汇,有利于河海联运,廉价的水运有利于降低生产成本,稠密的水系使城市经济腹地广阔。(5分)

第一节 地理环境对区域发展的影响

第一章 地理环境与区域发展

地理环境包括:

1、自然地理环境:

地理位置(纬度位置、海陆位置)、地形、气候、水文、植被、土壤、矿产资源等。

经济发展水平、产业结构(农业、工业、第三产业:除第一、第二产业的所有产业如交通、商业等)、人口、城市、科技、文化、市场、历史基础等

2、人文地理环境:

1.了解区域的内涵,举例说明区域的特征。

2.以长江三角洲和松嫩平原两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响。

3.以长江三角洲(某区域)为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

目 标 导 航

我国三大自然区

我国三个经济地带

区域是地球表面的空间单位,是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。

体现了客观性(差异的存在)与主观性(人为划分)的统一。

划分依据:气候和地貌

划分依据:经济发展速度和水平

一、什么是区域?

2、特征:

(1)整体性

组成区域的各要素是相互联系、相互影响、相互制约的关系。下图体现了青藏地区的整体性特征。

(2)差异性

指一区域与其他同等级区域之间存在着差异,同一区域内部之间也存在着差异。如我国四大综合区分布图中的“黄色中国”、“绿色中国”、“金色中国”和“银色中国”就体现了区域的差异性特征。

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的。他首先把中国分为东部与西部,东部以秦岭—淮河为界,分为北方与南方;西部则以昆仑山为界,分为大西北与大西南。我国南方气候暖湿,植被葱郁,可称为“绿色中国”;我国北方有广阔的华北平原和黄土高原,可称为“黄色中国”;大西北荒漠、戈壁面积广大,黄沙漫漫,瀚海无边,可称为“金色中国”;大西南有雄浑的青藏高原,冰川绵延,雪峰皑皑,可称为“银色中国”。关于国土整治,可作如此描述:“黄色中国”向“绿色中国”转变,“金色中国”向“黄色中国”和“绿色中国”转变,“绿色中国”应更加碧绿可人,“银色中国”则主要是保护好原生环境。由此可见,这位德国地理学家对中国地理区域特征具有全面和深刻的了解,并进行了很好的提炼与综合。

3.层次性

即区域具有级别差异。如我国可分为四大综合区,北方地区又分为黄土高原、华北平原、东北平原等。

4.开放性

即区域间的密切联系性。如我国四大综合区分布图中的南水北调工程就体现了区域的开放性特征。

[即学即练] 下图是甘肃省以某种自然指标划分出来的四大区域图。

(1)这四大区域的划分指标是( )

A.积温的多少 B.年降水量的大小

C.降水量和蒸发量的关系

D.年太阳辐射量的大小

(2)有关这四大区域的叙述,错误的是( )

A.区域界线是明确的

B.区域内部整体性突出

C.区域之间差异性突出

D.四大区域是相互联系的

不同区域地理环境差异

人们生产、生活特点差异

区域的发展水平、发展方向等差异

长江三角洲

松嫩平原

VS

二、地理环境差异对区域发展的影响

长江三角洲 松嫩平原

共性

地理环境差异 地理位置

气候条件

土地条件

矿产条件

①都是平原地区,

②都位于我国东部季风区,雨热同期

位于北纬30°附近,

我国东部沿海地区中

部,长江入海口

北纬43°~48°,地处我国东北地区的中部

亚热带季风气候区

夏季高温多雨

冬季温和少雨

温带季风气候区

大陆性稍强;东面有长白山的阻挡,降水较少;温暖季节及生长期都较短。

①水稻土为主

②耕地多为水田

③土地较为分散

④人均耕地少

①黑土分布广泛

②多为旱地

③集中连片

④人均耕地多

矿产资源贫乏

有较丰富的石油等矿产

长江三角洲 松嫩平原

人类活动差异 农

业 耕作方式

主要粮食作物

作物熟制

其他

其他生产活动 工业

商业

水田耕作业

旱地耕作业

水稻(主)

油菜、棉花等

玉米、春小麦、大豆等

一年两熟至三熟

一年一熟

水产业较为发达

松嫩平原的西部适宜发展

畜牧业

我国重要的综合性工业基地

①轻工业:依托当地发达农业基础发展

②重工业:从国内外运入矿产资源发展

我国的重化工业基地

当地丰富的石油资源周围地区的煤、铁等资源发展重化工业。

我国沿海航线的中

枢,长江入海门户,

对内外联系方便,

商业贸易发达

区域发展方向差异:

长三角-用优越交通位置,内引外联,重点向 “高精尖”产业发展,农业发展退居其次。

松嫩平原-土地优势、矿产优势明显,向全国商品粮基地和重化工基地发展。

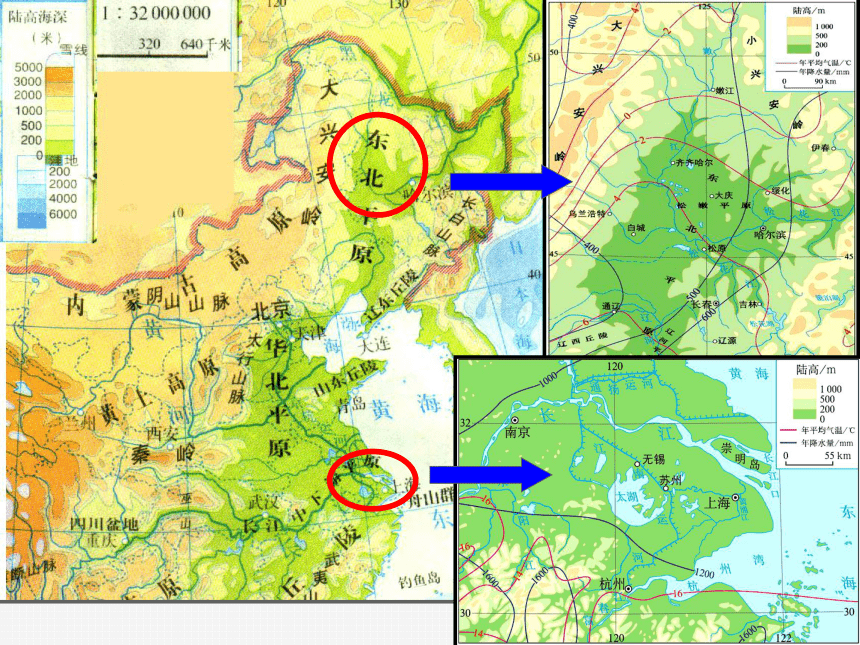

1.导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么?

P2思考

2.长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈现什么规律?形成这种分布规律的主要原因分别是什么?

纬度位置差异

长江三角洲的年降水量大致从南向北递减

松嫩平原的年降水量基本呈现从东南向西北递减的规律。

(夏季风)

(夏季风、地形:长白山的阻挡和距海远近)

不同区域因其所处的地理环境不同,故其发展方向、水平、特点等也有所不同

同一区域因其所处的发展阶段不同,其所处的地理环境也会有所不同,故其发展方向、水平、特点等也会有所差异。

区域发展受当地、当时的地理环境影响

长江中下游平原地区

案例

三、区域不同发展阶段地理环境的影响

宜昌

江汉平原

洞庭湖平原

鄱阳湖平原

湖口

苏皖沿江平原

长江三角洲平原

1 长江中下游平原地区地理环境

①由若干平原组成,②河湖沼泽分布较广、③地势平坦、土质黏重。

2 不同时期地理环境对农业发展的影响

长江

中下游平原

开发早期地理

环境

(1)开发早期——改造自然能力低下

地势低平土质黏重

河湖沼泽广布

排水不畅,开垦困难。

交通的阻隔

生产、生活不便

农业发展缓慢

科学技术的进步

船作为交通工具被广泛使用

生产工具改进生产技术改良

稠密的水系成为交通联系的天然水道

多水而质地黏重的土壤适合种植水稻

制约因素变化

反而成为促进因素

大规模人口迁移

劳动力

资源丰富

农业生产

精耕细作

我国主要的

粮食产地

优越的

气候条件

我国重要的桑蚕和棉花生产基地

(2)农业社会时期

长江中下游平原

人口、城 市 密 集

稠密的

水 网

人均耕地低于全国

水平

耕地被分

割破碎

粮

食

商

品

率

低

生产规

模较小

机械化

难推广

“粮仓”地位逐渐让位

农业生产:规模化、机械化、专业化

(3)工商业发展时期

横向(静态)-----空间

区域间不同的地理环境对区域发展水平、发展方向的影响,主要是从静态的角度进行分析。

纵向(动态)-----时间

在一个区域内,沿着历史发展的过程,看地理环境与区域发展的关系,主要是从动态的角度分析。

科技水平

落后

进步

发展

某些环境因素成为限制条件

把限制条件变为有利条件

充分利用地理环境条件

方法指导:分析区域发展和地理环境关系

思维拓展

区域差异比较的一般思路

比较法是区域地理学习最常见的方法之一。比较区域差异可以从自然环境和人类活动两方面进行。具体分析时应注意以下两点:

(1)区域比较时应明确人类活动是在利用自然环境的基础上进行的,二者的关系可表示如下:

(2)区域比较往往是选取适合比较的地理区域而进行的,主要包括以下几个方面:

①地理位置相似或差异性明显的地区:如60°N附近的亚欧大陆的东西岸比较、回归线穿过的马达加斯加岛和台湾岛的比较、南极地区与北极地区的比较等。

②地形、气候等自然特征相似或差异性明显的地区:如秦岭南北两侧地区的比较、安第斯山脉南段东西两侧的比较、澳大利亚与巴西自然环境的比较等。

③经济特征相似或差异性明显的地区:如日本与英国的比较、鲁尔区与辽中南工业区的比较、美国商品谷物农业带与我国东北地区商品粮基地的比较等。

(3)区域的比较不要面面俱到,而要找出最明显的、具有代表性的要素。比较区域差异的目的在于找出区域典型要素,理解主要特征,探求因地制宜发展区域经济的措施。

读我国两个重要的三角洲示意图。

【小试牛刀】

(1)甲图是________三角洲地区,乙图是________三角洲地区。(2分)

(2)我国南北铁路干线中,到达A的是________,到达B的是________。(2分)

长江

珠江

京沪线

京九线

(4)甲三角洲限制农业发展的气象灾害主要有________________________。(2分)

(5)从社会经济因素方面简要分析乙三角洲发展经济的有利条件。(6分)

比较项目 甲三角洲 乙三角洲

地理位置

主要工业城市

(3)对比甲、乙两三角洲的差异:(8分)

位于亚热带地区,

濒临长江、东海

位于亚热带地区,濒临南海,靠近港澳地区

上海、南京、宁波、杭州、无锡

广州、香港、珠海、

深圳、澳门

伏旱、台风、春季低温

①毗邻港澳,靠近东南亚;②劳动力资源丰富;③水陆交通便利 ;④侨乡,便于吸引外资及国外先进的管理经验和技术;⑤土地价格低廉;⑥对外开放的优惠政策;⑦市场广阔。

知识网络构建

(13分)稠密的水网或水系在不同的历史时期对经济的发展有着不同的影响作用,下图是战国时期长江中下游平原的河湖与沼泽示意图,据图回答:

战国时期长江中下游平原的河湖与沼泽示意图

(1)据西汉史学家司马迁在《史记》中记载,当时的长江中下游平原地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”“江南卑湿,丈夫早夭”,农业经济远远落后于黄河中下游地区。

试分析战国时期人们利用和改造自然的能力低下,长江中下游农业生产远远落后于黄河中下游地区,其中稠密的水系对农业生产的不利影响是

(1)交通的阻隔;潮湿黏重的土壤使人们开垦困难(2分)

(2)随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,新中国成立后,长江中下游农业生产超过了黄河中下游,已成为全国重要的商品粮基地,试分析稠密的水系对农业生产的有利影响

(3)时至今日,长江中下游平原作为全国“粮仓”的地位,已经逐渐让位于东北平原,试分析稠密的水系对商品粮基地农业生产的不利影响是

(4)河流、湖泊、沼泽、海滩对人类可持续发展至关重要。试分析稠密的水系对上海和武汉两大城市发展经济所起相同的作用是

(2)有利于灌溉、水运(2分)

(3)稠密的水网把耕地分割得很破碎(1分),农业生产规模较小(1分),不利于机械化的推广(1分),粮食商品率较低。(1分)

(4)河海交汇成河流交汇,有利于河海联运,廉价的水运有利于降低生产成本,稠密的水系使城市经济腹地广阔。(5分)

同课章节目录

- 第一章 地理环境与区域发展

- 第一节 地理环境对区域发展的影响

- 第二节 地理信息技术在区域地理环境研究中的应用

- 问题研究 地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件

- 第二章 区域生态环境建设

- 第一节 荒漠化的防治──以我国西北地区为例

- 第二节 森林的开发和保护──以亚马孙热带雨林为例

- 问题研究 为什么停止开发“北大荒”

- 第四章 区域经济发展

- 第一节 区域农业发展──以我国东北地区为例

- 第二节 区域工业化与城市化──以我国珠江三角洲地区为例

- 问题研究 我的家乡怎样发展

- 第五章 区域联系与区域协调发展

- 第一节 资源的跨区域调配──以我国西气东输为例

- 第二节 产业转移──以东亚为例

- 问题研究 南水北调怎么调