地球运动意义的四个规律及运用[上学期]

文档属性

| 名称 | 地球运动意义的四个规律及运用[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 93.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2006-10-08 15:57:00 | ||

图片预览

文档简介

地球运动的四个规律及运用

442300 湖北省竹溪县一中 丁启树

地球运动及其产生的地理意义历来是令地理教师和学生都很头疼的一个题目,这部分内容之所以使人望而却步,一是学生的空间想象能力较差,特别是高中数学将立体几何的学习放到高二,使学生这方面能力大幅提高的时间推后;二是身处地球一隅,总有身在此山难窥全豹的感觉;三是大多数文科生的逻辑思维和空间想象能力比较低,思考问题时难以进行形象而周全的推理。特别是将地球运动的理论用来解决实际问题,更使许多学生茫然无绪,练习和考试时唯恐避之不及,从而在遇到这样的试题时不是仔细分析和寻找解决问题的办法,而是退避三舍,主动放弃。

我认为,对这部分内容的研讨宜采用以下过程:

1、采取多种手段,进行直观形象的研究,如教具的选用、投影直观教学等。

2、发动学生参与,开展丰富多彩的课外活动,观察月相、观测一天中的太阳高度变化和一年中太阳的升降及室内的日照、正午太阳高度的测量等。

3、注重联系实际,以感性知识促理性知识的形成。

4、总结实用规律,提高学生解决实际问题的能力。

下面总结的四个规律对学生认识和理解地球运动的规律、运用理论解决实际问题有较大的帮助。

一、两全规律:赤道上全年昼夜平分,春秋分全球昼夜平分。

解析:在一年中的任何时候,不管晨昏圈怎么摆动,它总是将赤道圈分为两份相等的昼弧和夜弧,所以赤道上在任何一天都是昼夜各长12小时;赤道以外的其它区域,只有在春秋分太阳直射赤道时,晨昏圈与某经线圈重合,这时,才会出现任何地点均昼夜平分的现象。

联系:正午是白天的中点,子夜是夜晚的中点:A.赤道与晨昏线的交点:6时/18时;B.白天(夜晚)的中点:12时/0或24时(昼弧的中点所在经线为正午,夜弧的中点为子夜)。

运用于时间的计算:寻找计算时间的条件。

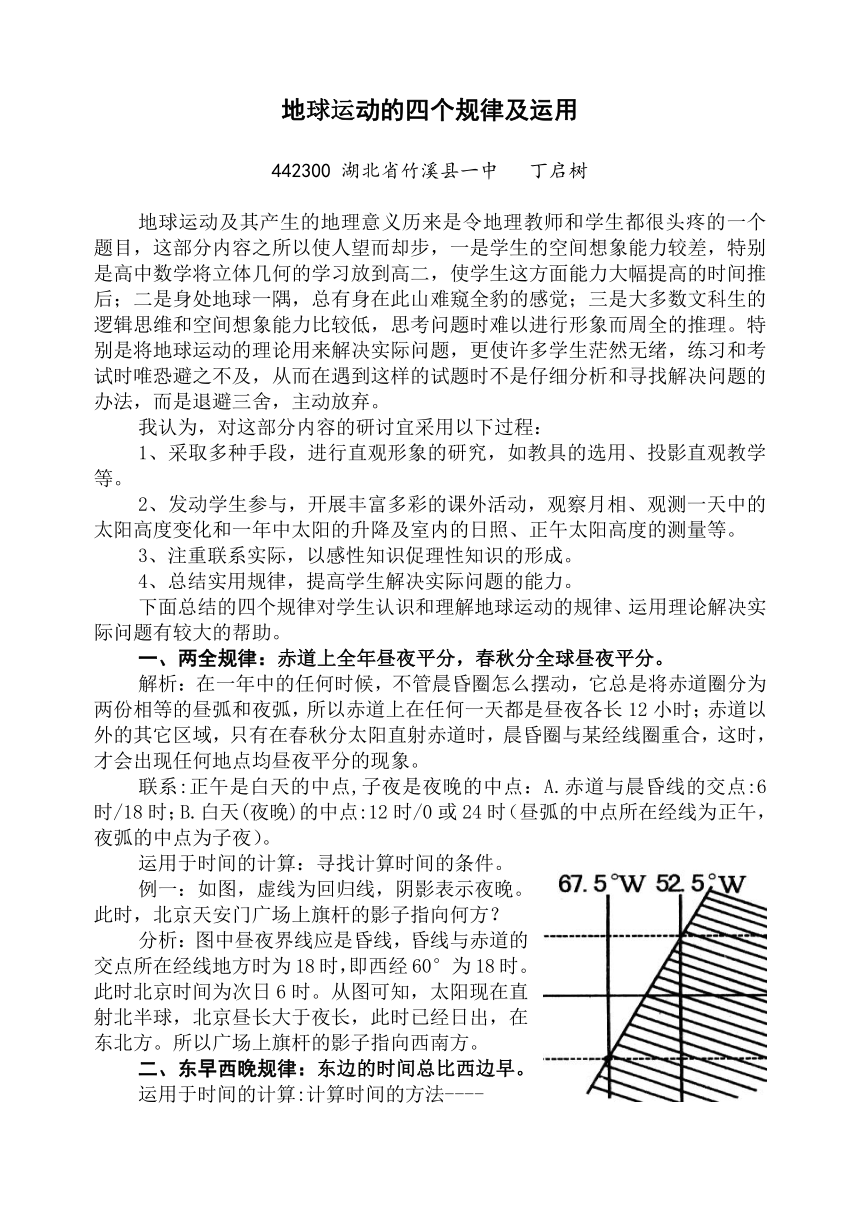

例一:如图,虚线为回归线,阴影表示夜晚。此时,北京天安门广场上旗杆的影子指向何方?

分析:图中昼夜界线应是昏线,昏线与赤道的交点所在经线地方时为18时,即西经60°为18时。此时北京时间为次日6时。从图可知,太阳现在直射北半球,北京昼长大于夜长,此时已经日出,在东北方。所以广场上旗杆的影子指向西南方。

二、东早西晚规律:东边的时间总比西边早。

运用于时间的计算:计算时间的方法----

A.两地间时间或经度位置的计算(数轴图)(分析略);

B.日界线与时间的计算。

两条日界线:

A、180°经线:时间在变,位置不变-------东西十二时区

B、0时分界线:时间不变,位置在变-------0时经线(子夜)

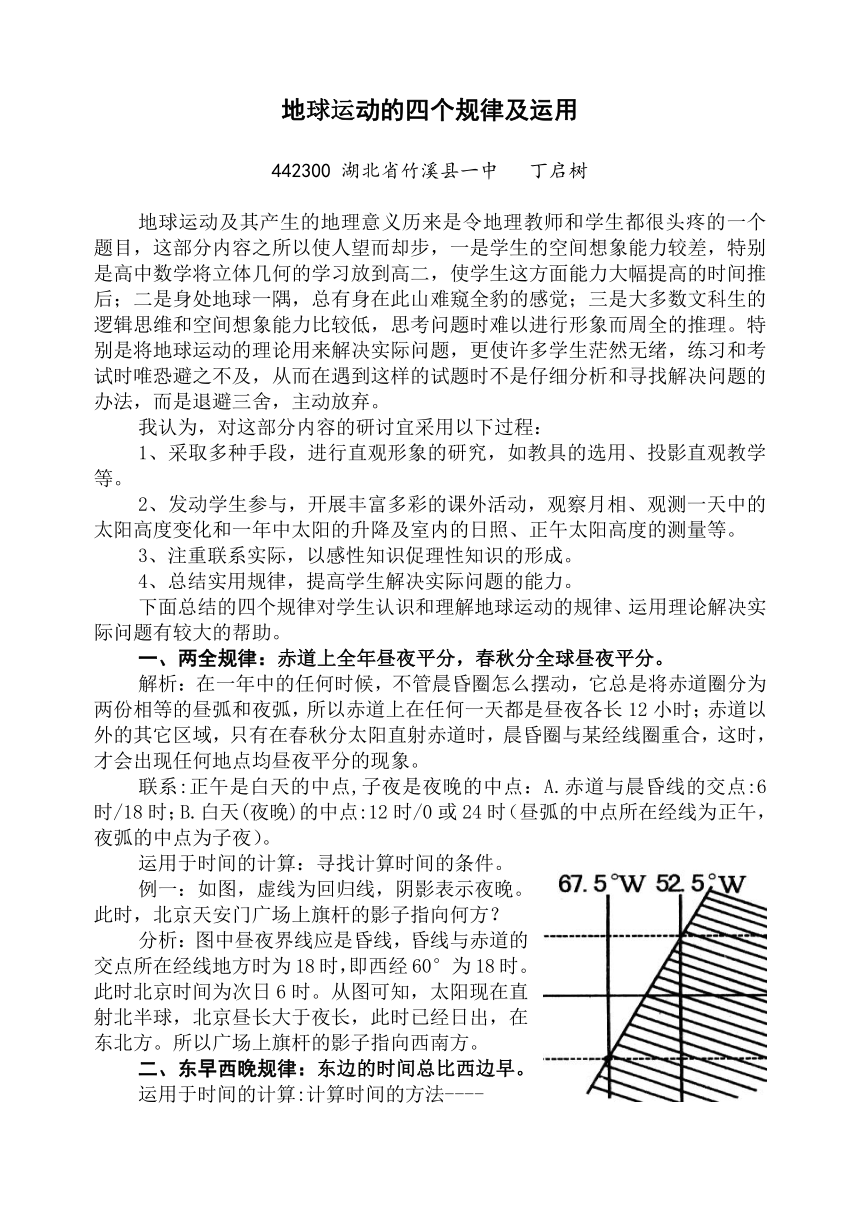

例二:如下图,图中阴影为4 月7日,非阴影的日期与阴影区域不同,则北京时间可能是( )

A.4月6日4时 B.4月7日4时

C.4月7日12时 D.4月8日12时

分析:由题意可知,非阴影的日期有两种可能,4月6日或4月8日。依据东早西晚规律,有:

①若非阴影为4月6日,阴影区域日期早,应在东边,如下图:

由图可知,0时日界线为60°E,故北京时间为4月7日4时;

②若非阴影为4月8日,阴影区域日期晚,应在西边,如下图:

由图可知,0时日界线为60°W,故北京时间为4月8日12时;

结合①②可知,正确答案为BD。

三、北北南南规律:太阳直射北半球,北半球昼长夜短,越向北昼越长,北极及附近出现极昼,日出和日落偏向北方;太阳直射点北移,北半球昼渐长,北极附近极夜范围逐渐缩小,然后极昼范围逐渐扩大。(南南同理)

运用于昼夜长短分布及变化的比较。

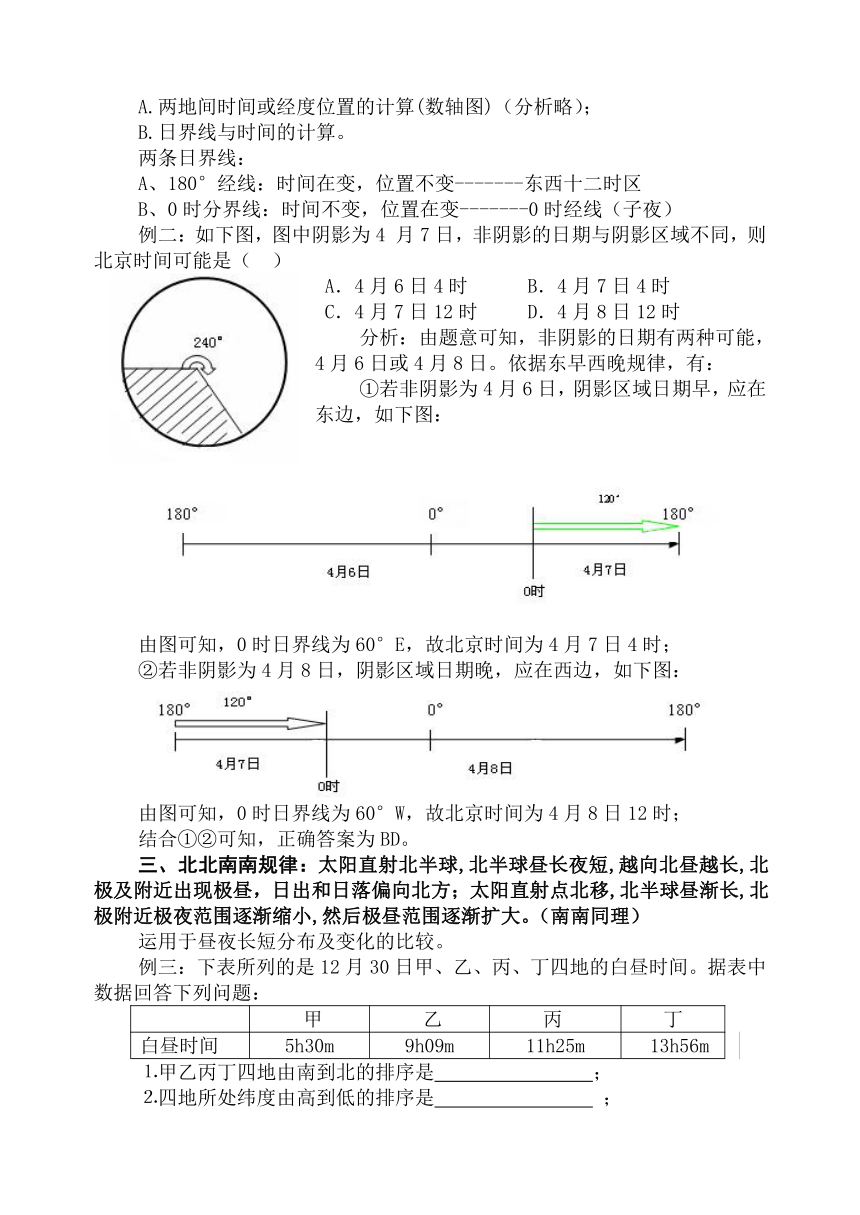

例三:下表所列的是12月30日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间。据表中数据回答下列问题:

甲 乙 丙 丁

白昼时间 5h30m 9h09m 11h25m 13h56m

⒈甲乙丙丁四地由南到北的排序是 ;

⒉四地所处纬度由高到低的排序是 ;

⒊与此日相比,甲地元旦这天的昼长将 ,这段时间南极圈内极昼极夜范围的变化规律是: 。

分析:12月30日,太阳直射点在南半球,且在由南回归线向赤道(北)移动。因此,全球昼夜长短分布情况是南半球昼长夜短(北半球昼短夜长),越向南昼越长。故甲乙丙丁四地由南到北的排序是丁丙乙甲(甲乙丙在北半球)。同时,由于赤道上全年昼夜平分,所以越接近赤道昼长或夜长与12小时的差的绝对值越小。所以四地所处纬度由高到低的排序是甲乙丁丙。第3个个问题属太阳直射点的移动与昼夜长短变化的问题。由于太阳直射点北移,所以甲地(位于北半球)白昼渐长,南极圈内的极昼范围向南极点逐渐缩小。

四、远小近大规律:离直射点越近,太阳高度越大,反之越小;直射点靠近,太阳高度增大,反之减小。

运用于太阳高度或正午太阳高度的比较:①某时刻太阳高度的地理理分布;②某地一年中在太阳直射点南北移动过程中正午太阳高度的变化。太阳高度由直射点向四周逐渐降低,至晨昏线零。

例四:左下图是一个等太阳高度线

图,请问:

(1)此时太阳高度的分布规律

是 ;

(2)此时巴西高原大部分地区

正值 季;

(3)下列各点这一天正午太阳高度由大到小的排序是 ;

①(60°N,27°E),

②(60°S,27°W), ③(30°N,120°W),

④(30°S,120°E), ⑤(0°,0°)。

(4)此时以后三小时开罗的太阳高度将 ,此日以后三十天内悉尼的正午太阳高度将逐 。

分析:关于太阳高度的问题,我们在大多数时候涉及到的是正午太阳高度的分布与变化,很容易忽略一天中东西方向上的太阳高度分布与变化。本题同时涉及到太阳高度与正午太阳高度的问题,只要把握住“远大近小”这一规律,这类问题就容易解决了。第(1)小题是此时太阳高度的一般分布规律,第(2)小题仅涉及北半球夏至日前后南半球热带草原气候的特点,易于理解和解决问题。第(4)小题属于太阳高度变化的问题,前一小问注意开罗的经度(30°E附近),开罗此时大约为15时,太阳直射点渐远,太阳高度渐小;后一小问注意悉尼在南回归线以南,此后太阳直射点逐渐接近,正午太阳高度渐大。第三小题中五点的正午太阳高度比较,要看它们距离太阳直射点的纬度差。如右上图,与直射点所在纬线的纬度差越小,正午太阳高度越大。同时,根据“H=90°-纬度差”也能迅速求出五地当天的正午太阳高度。

参考答案:(1)、自(0°,23°26′N)向四周逐渐减小; (2)、旱;

(3)、③⑤①④②; (4)、逐渐减小,逐渐增大。

442300 湖北省竹溪县一中 丁启树

地球运动及其产生的地理意义历来是令地理教师和学生都很头疼的一个题目,这部分内容之所以使人望而却步,一是学生的空间想象能力较差,特别是高中数学将立体几何的学习放到高二,使学生这方面能力大幅提高的时间推后;二是身处地球一隅,总有身在此山难窥全豹的感觉;三是大多数文科生的逻辑思维和空间想象能力比较低,思考问题时难以进行形象而周全的推理。特别是将地球运动的理论用来解决实际问题,更使许多学生茫然无绪,练习和考试时唯恐避之不及,从而在遇到这样的试题时不是仔细分析和寻找解决问题的办法,而是退避三舍,主动放弃。

我认为,对这部分内容的研讨宜采用以下过程:

1、采取多种手段,进行直观形象的研究,如教具的选用、投影直观教学等。

2、发动学生参与,开展丰富多彩的课外活动,观察月相、观测一天中的太阳高度变化和一年中太阳的升降及室内的日照、正午太阳高度的测量等。

3、注重联系实际,以感性知识促理性知识的形成。

4、总结实用规律,提高学生解决实际问题的能力。

下面总结的四个规律对学生认识和理解地球运动的规律、运用理论解决实际问题有较大的帮助。

一、两全规律:赤道上全年昼夜平分,春秋分全球昼夜平分。

解析:在一年中的任何时候,不管晨昏圈怎么摆动,它总是将赤道圈分为两份相等的昼弧和夜弧,所以赤道上在任何一天都是昼夜各长12小时;赤道以外的其它区域,只有在春秋分太阳直射赤道时,晨昏圈与某经线圈重合,这时,才会出现任何地点均昼夜平分的现象。

联系:正午是白天的中点,子夜是夜晚的中点:A.赤道与晨昏线的交点:6时/18时;B.白天(夜晚)的中点:12时/0或24时(昼弧的中点所在经线为正午,夜弧的中点为子夜)。

运用于时间的计算:寻找计算时间的条件。

例一:如图,虚线为回归线,阴影表示夜晚。此时,北京天安门广场上旗杆的影子指向何方?

分析:图中昼夜界线应是昏线,昏线与赤道的交点所在经线地方时为18时,即西经60°为18时。此时北京时间为次日6时。从图可知,太阳现在直射北半球,北京昼长大于夜长,此时已经日出,在东北方。所以广场上旗杆的影子指向西南方。

二、东早西晚规律:东边的时间总比西边早。

运用于时间的计算:计算时间的方法----

A.两地间时间或经度位置的计算(数轴图)(分析略);

B.日界线与时间的计算。

两条日界线:

A、180°经线:时间在变,位置不变-------东西十二时区

B、0时分界线:时间不变,位置在变-------0时经线(子夜)

例二:如下图,图中阴影为4 月7日,非阴影的日期与阴影区域不同,则北京时间可能是( )

A.4月6日4时 B.4月7日4时

C.4月7日12时 D.4月8日12时

分析:由题意可知,非阴影的日期有两种可能,4月6日或4月8日。依据东早西晚规律,有:

①若非阴影为4月6日,阴影区域日期早,应在东边,如下图:

由图可知,0时日界线为60°E,故北京时间为4月7日4时;

②若非阴影为4月8日,阴影区域日期晚,应在西边,如下图:

由图可知,0时日界线为60°W,故北京时间为4月8日12时;

结合①②可知,正确答案为BD。

三、北北南南规律:太阳直射北半球,北半球昼长夜短,越向北昼越长,北极及附近出现极昼,日出和日落偏向北方;太阳直射点北移,北半球昼渐长,北极附近极夜范围逐渐缩小,然后极昼范围逐渐扩大。(南南同理)

运用于昼夜长短分布及变化的比较。

例三:下表所列的是12月30日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间。据表中数据回答下列问题:

甲 乙 丙 丁

白昼时间 5h30m 9h09m 11h25m 13h56m

⒈甲乙丙丁四地由南到北的排序是 ;

⒉四地所处纬度由高到低的排序是 ;

⒊与此日相比,甲地元旦这天的昼长将 ,这段时间南极圈内极昼极夜范围的变化规律是: 。

分析:12月30日,太阳直射点在南半球,且在由南回归线向赤道(北)移动。因此,全球昼夜长短分布情况是南半球昼长夜短(北半球昼短夜长),越向南昼越长。故甲乙丙丁四地由南到北的排序是丁丙乙甲(甲乙丙在北半球)。同时,由于赤道上全年昼夜平分,所以越接近赤道昼长或夜长与12小时的差的绝对值越小。所以四地所处纬度由高到低的排序是甲乙丁丙。第3个个问题属太阳直射点的移动与昼夜长短变化的问题。由于太阳直射点北移,所以甲地(位于北半球)白昼渐长,南极圈内的极昼范围向南极点逐渐缩小。

四、远小近大规律:离直射点越近,太阳高度越大,反之越小;直射点靠近,太阳高度增大,反之减小。

运用于太阳高度或正午太阳高度的比较:①某时刻太阳高度的地理理分布;②某地一年中在太阳直射点南北移动过程中正午太阳高度的变化。太阳高度由直射点向四周逐渐降低,至晨昏线零。

例四:左下图是一个等太阳高度线

图,请问:

(1)此时太阳高度的分布规律

是 ;

(2)此时巴西高原大部分地区

正值 季;

(3)下列各点这一天正午太阳高度由大到小的排序是 ;

①(60°N,27°E),

②(60°S,27°W), ③(30°N,120°W),

④(30°S,120°E), ⑤(0°,0°)。

(4)此时以后三小时开罗的太阳高度将 ,此日以后三十天内悉尼的正午太阳高度将逐 。

分析:关于太阳高度的问题,我们在大多数时候涉及到的是正午太阳高度的分布与变化,很容易忽略一天中东西方向上的太阳高度分布与变化。本题同时涉及到太阳高度与正午太阳高度的问题,只要把握住“远大近小”这一规律,这类问题就容易解决了。第(1)小题是此时太阳高度的一般分布规律,第(2)小题仅涉及北半球夏至日前后南半球热带草原气候的特点,易于理解和解决问题。第(4)小题属于太阳高度变化的问题,前一小问注意开罗的经度(30°E附近),开罗此时大约为15时,太阳直射点渐远,太阳高度渐小;后一小问注意悉尼在南回归线以南,此后太阳直射点逐渐接近,正午太阳高度渐大。第三小题中五点的正午太阳高度比较,要看它们距离太阳直射点的纬度差。如右上图,与直射点所在纬线的纬度差越小,正午太阳高度越大。同时,根据“H=90°-纬度差”也能迅速求出五地当天的正午太阳高度。

参考答案:(1)、自(0°,23°26′N)向四周逐渐减小; (2)、旱;

(3)、③⑤①④②; (4)、逐渐减小,逐渐增大。

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪