江苏地理(工农业交通自然、旅游等的复习)[上学期]

文档属性

| 名称 | 江苏地理(工农业交通自然、旅游等的复习)[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2006-08-09 11:29:00 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。 江 苏 地 理一、概况 1、位置:江苏位于东经116°22′~121°55′、北纬30°45′~35°07′之间。位于我国东部,居长江、淮河下游,北接山东,南临上海和浙江,西临安徽,东滨黄海,拥有1000千米的大陆海岸线。省会南京。全省有13个地级市。 2 、面积、人口:面积10?26万平方千米,总人口7438万多人(2000年11月),仅少于豫、鲁、粤、川四省,平均每平方千米700多人,人口密度居全国各省区之首。 3、人口类型:江苏人口再生产类型为现代型,表现为低出生率、低死亡率和低自然增长率,出现了老年化趋势。 4 、人口迁移:影响江苏人口迁移的主要因素是经济因素。人口迁移表现为:(1)由农村到城市(城市化); (2)由内地到江苏;

建国以来,江苏一直是人口净迁入地区,20世纪80年代以来在务工经商流动人口中,江苏是有进有出,外出的主要是到上海打工。 5、人口特点、:人口总量大,密度高,保持低速增长,是江苏人口的重要特点。劳动力充足且素质高是江苏社会经济发展的有利条件之一,但是江苏人多地少的矛盾仍然尖锐。

6、人口政策:江苏的人口政策是实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质。二、自然条件:(一)平原广阔: 1、江苏地势平坦,平原面积广阔,是我国地势最低平的省份。平原面积约占全省总面积的68.8%,比例之大在全国各省区中居第一位。 2、江苏的平原跨华北平原和长江下游平原,包括徐淮平原、里下河平原、滨海平原和长江三角洲等。海拔都在45米以下,且半数以上不足5米。 (1)徐淮平原:位于苏北灌溉总渠以北,是华北平原在江苏境内的一部分,由黄河和淮河的合力冲积而成 (2)里下河平原:地处苏北灌溉总渠、通扬运河、京杭运河和串场河之间,由长江、淮河和历史上黄河的冲积作用以及海流的回淤作用形成,海拔在1.5-6米之间,四周高,中间低,有“锅底洼”之称。 (3)滨海平原:在串场河以东,属海积平原,平原海岸平直,沿岸有广阔的滩涂地带,海涂面积达60多万公顷,是江苏重要的后备土地资源。 (4)长江三角洲:西起镇江,北至通扬运河,南抵杭州湾,主要由长江冲积而成。 广阔而肥沃的平原,为江苏发展以耕作业为主的农业提供了有利条件。(二) 低山丘陵和岗地集中分布在西南部和北部。 二、自然条件:二、自然条件:(三)四季分明 江苏处于南方的亚热带季风气候向北方的温带季风气候的过渡地带,其界线大致为苏北灌溉总渠。因受冬夏季风的交替影响,全年四季分明。 降水较为丰沛,年降水量在800~1200毫米之间,大致自东南向西北递减。降水集中在夏季,雨热同期,有利于农作物的生长发育。二、自然条件:淮河——苏北灌溉总渠南北两侧地理现象差异的比较二、自然条件:(四)水网密布1、分属长江、淮河和沂沭河三大水系2、京杭大运河、串场河、苏北灌溉总渠和通扬运河等人工河道将全省河流联接成完整的水道系统,有利于航运和灌排。京杭大运河:(1)绘图要求:结合南水北调,在长江以北:从扬州南略偏东向东的长江边,经高邮湖、洪泽湖东侧,向西北过淮安市、宿迁市、徐州市,至苏鲁交界的南四湖,最后消失在图幅的边缘。在长江以南:从镇江经常州、无锡、苏州至浙江的杭州。(2)属于物质文化景观,由于顺应自然发展规律,建成以来对环境产生有利无害的影响。(3)南水北调的东线工程。二、自然条件:4、淮河的水患与治理:上游(河南)修建水库,中游(安徽)利用洼地修建蓄洪、分洪工程,下游(江苏)增加入海、入江水道。5、淮河的水污染与治理3、太湖、洪泽湖、高邮湖具有调节江河水量的重要作用。

不仅可为南水北调东线工程提供水源和通道,而且成为全国著名的淡水渔业基地。

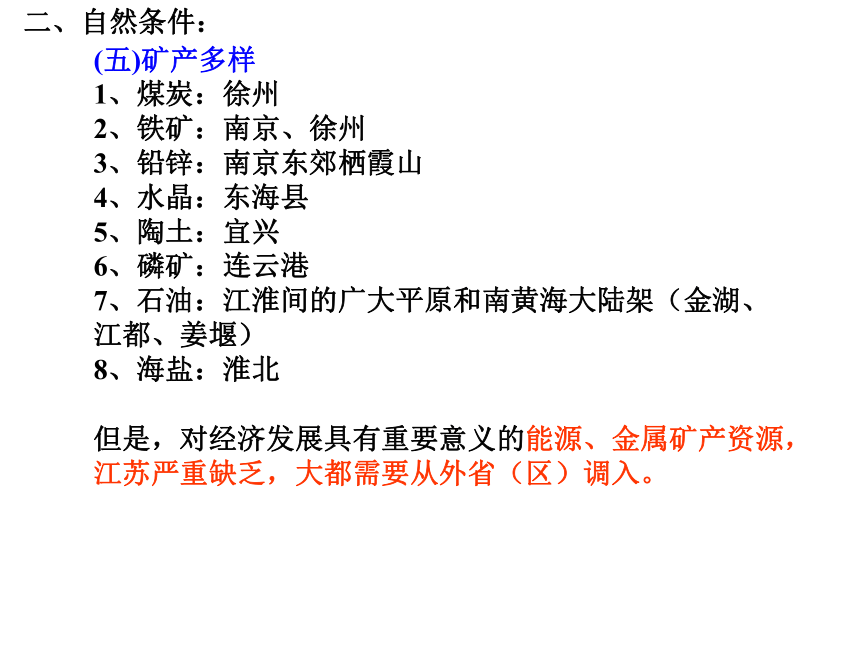

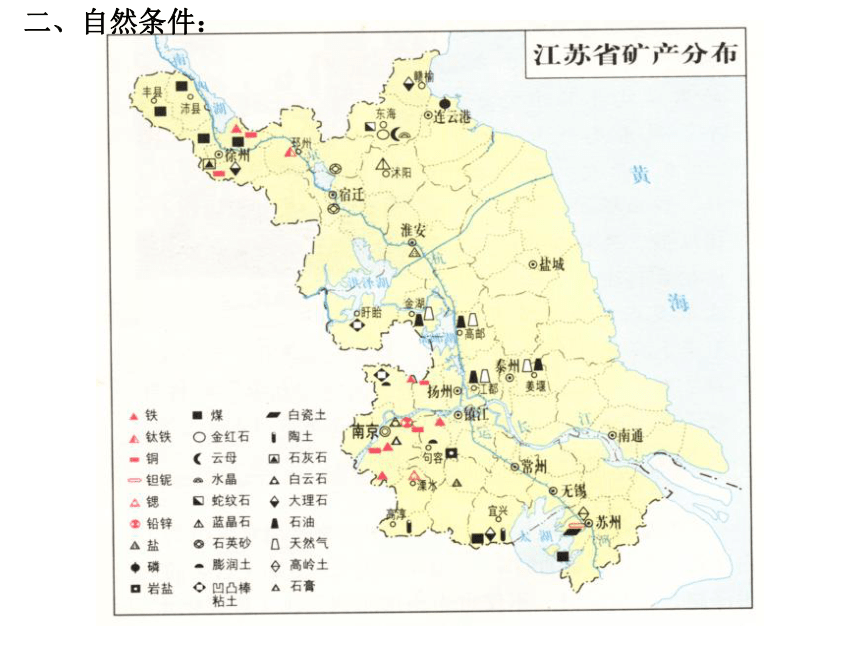

二、自然条件:(五)矿产多样

1、煤炭:徐州

2、铁矿:南京、徐州

3、铅锌:南京东郊栖霞山

4、水晶:东海县

5、陶土:宜兴

6、磷矿:连云港

7、石油:江淮间的广大平原和南黄海大陆架(金湖、江都、姜堰)

8、海盐:淮北但是,对经济发展具有重要意义的能源、金属矿产资源,江苏严重缺乏,大都需要从外省(区)调入。二、自然条件:二、自然条件:(六)自然灾害1、主要气象灾害:

(1)洪涝灾害发生频繁:春雨、春末夏初的梅雨和夏秋之交的台风雨是江苏降水的主要来源。全省的旱涝灾害与梅雨期的迟早与长短、台风雨的多少密切相关。(2)春季低温阴雨:苏南和江淮地区。(3)春旱和干热风:徐淮地区。(4)龙卷风:沿海地区。(5)寒潮、霜冻、冰雹、台风:全省各地。

加强水利建设,完善蓄洪、排灌工程,对于保证江苏农业高产、稳产和国民经济的持续发展,具有极其重要的作用。2、主要地质灾害是地震。二、自然条件:三、农业兴旺1、农业发展的有利条件: (1)江苏处于亚热带和暖温带的过渡地带,光热资源丰富,雨量充沛,河网密布,地势低平,土壤肥沃农业自然基础好; (2)生产历史悠久,技术经验丰富; (3)人力资源充足,有精耕细作的传统; (4)修建了大量的水利工程。 (小农经营;单产高,商品率低;机械化水平低;水利工程量大;科技水平低)2、主要农作物及生产基地:(1)稻米和油菜籽生产基地:太湖、宁镇扬、里下河(2)小麦、玉米和杂粮:徐淮平原(3)棉花:沿江、沿海3、全国商品性农业基地(1)商品粮基地:太湖平原、江淮平原(部分)(2)商品棉基地:长江下游滨海、沿江平原(3)出口农业基地:太湖平原三、农业兴旺4、林业:薄弱环节(低山丘陵岗地)(1)茶树

(2)蚕桑:太湖平原

(3)水果林5、渔业

(1)淡水渔业

(2)海洋渔业

(3)沿海滩涂的海水养殖6、牧业:以饲养猪、牛、羊和家禽为主三、农业兴旺四、工业发达:1、机械工业: 总量全国第一2、纺织工业:棉纺、化纤、丝绸3、化学工业:石化(南京)、海洋化工(连云港)4、食品、陶瓷、钢铁等5、乡镇工业:注意联系意大利新兴工业区的专业分工、密切协作,形成生产——销售——服务——信息网络。6、电子工业老城区长 江杭集工业园江阳工业园邗江工业园京 杭 运 河仪征市青山镇仪征化工园区仪征化工园区位示意图图五、交通便利:1、公路:沪宁、京沪高速公路等2、铁路:京沪、宁西、宁赣(贵溪)、宁启、陇海、新长线等 宁启铁路西起南京铁路枢纽林场站,途经六合、仪征、扬州、江都、泰州、姜堰,接入新长铁路海安县站,再经南通、海门至启东,全长351千米。 宁启铁路经过一系列城市说明经济、社会因素是影响铁路区位的决定性因素。其建设对江苏的意义:合理布局江苏的铁路网,宁启铁路与京沪、宁西、宁赣(贵溪)、陇海、新长等铁路共同构成江苏的铁路网;促进沿线(苏中)地区经济的发展;加快货物流通、商品交换,促进市场发育、商业繁荣;带动与商业、旅游业相关的服务业及整个第三产业的发展。 宁西铁路,西起西安,东至南京。横跨陕西、河南、湖北、安徽、江苏。上海扬州仪征镇江常州无锡苏州南京五、交通便利:铁路:京沪、宁西、宁赣(贵溪)、宁启、陇海、新长线等 宁西铁路,西起西安,东至南京。横跨陕西、河南、湖北、安徽、江苏。连云港南通 3、水运:以长江(港口、桥梁)、京杭运河为骨干,江河湖海相连。南京港(区位条件)是长江第一大港和我国最大的内河港。连云港和南通港是沿海开放港口城市。 南京港建设的区位因素:①地势平坦开阔,有良好的陆域条件;②长江为港口提供淡水;③长江保证船舶入港应有的宽度和大量船舶抛锚应有的空间;④经济腹地发达宽广;⑤以南京市为依托。 4、管道运输:西气东输、鲁宁输油管道: 西气东输从安徽进入江苏,在南京过长江经镇江、常州、无锡、苏州最后到达上海。 对西部的影响:①将资源优势变成经济优势;②加快中西部综合利用天然气的步伐,推广民用天然气,改善城市大气环境;③西气东输的大量投资,推动中西部地区天然气勘探开发和管道等基础设施建设,增加就业机会,拉动相关产业的发展,形成一条新的经济增长带。 五、交通便利: 对东部的影响:①改变能源消费结构,提高清洁能源如天然气的使用比例,改善大气环境质量;②促进东部能源生产、轻重工业的结构调整;③带动东部城镇基础设施建设(如建立天然气网络、燃气电厂)④缓解能源供应紧张的状况,促进东部地区经济的发展。 六、商贸繁荣

对外贸易中出口的工业制成品占95.5%以上。七、旅游与文化资源丰富(一)旅游资源:1、自然景观

盐城丹顶鹤、大丰麋鹿属于自然景观中的生物景观,宜兴的溶洞(属于喀斯特地貌,其旅游资源的价值主要体现在科学价值方面)属于地质地貌景观,太湖等属于水文地理景观; 五、交通便利:2、人文景观: 苏州园林属于建筑景观。3、旅游景观的欣赏:(1)选择观赏的位置(湖海以旷景取胜,在位置较高的亭台楼阁之上俯览、远眺);( 2)把握观赏的时机(江苏的山水以夏季观赏为宜,南京栖霞山的红叶在秋季观赏、牛首山在春季观赏,盐城的丹顶鹤在冬季观赏)(3)抓住景观特点(苏州、扬州园林的主配、层次、框景〈瘦西湖的吹台〉、借景〈无锡的寄畅园〉)(4)领悟自然与人文的和谐(园林建设的基本准则是“虽由人作,宛自天开”,庙宇体现了北方园林的规模宏大的特色,江南私家园林规模较小、布局精巧,色彩素淡,以黑白为主,既迎合园主追求闲适宁静的心理需要,又与水乡风光、湿润的气候特点融为一体。) (5)以情观景(①综合感受〈南京汤山、连云港东海的温泉〉;②发挥想象〈苏州园林中的网狮园,太湖石像若干个“狮子”〉;③移情于景,情景交融;④登山涉水,求质求真。)徐园何 园个园平 山 堂(二)文化与文化景观 1、第28届世界遗产大会于2004年6月28日在苏州召开。我省属于世界遗产的有:苏州古典园林、南京明孝陵(世界文化遗产)、昆曲(人类口述和非物质遗产) 2、文化景观是自然环境的一面镜子,龙王庙、扬州的文峰塔(水灾)、虫神庙(旱灾)、苏州的蚕神庙等精神文化景观,可以推测当时自然环境的地区差异;文化景观在反映自然环境时有一定的局限性。文化景观也是社会环境的一面镜子,南京的夫子庙(儒家思想)、扬州的文昌阁等文化景观既可反映一地的自然环境,也可反映一地的精神文化环境。 拙政园位于苏州市东北街178号,占地面积52000平方米,全园分东、中、西、住宅四部份。 中部为拙政园精华所在,池水面积占1/3,以水为主,池广树茂,景色自然,临水布置了形体不一、高低错落的建筑,主次分明。 拙政园 八、各具特色的大中城市 1、大城市主要分布在京沪铁路沿线,中等城市以长江沿岸最为集中。 2、江苏的城市的地域形态以集中式为主,优点是便于集中设置较完善的生活服务设施,各种设施的利用率高,方便居民生活,也便于行政领导和管理,并节省市政建设的投资。 3、城市道路网以方格——环行——放射式为主。 南京的城市化问题:环境质量下降;交通拥挤、居住条件差;就业困难,失业人数增多。措施:建立卫星城,开发新区;改善城市交通和居住条件;保护和治理城市环境。 常州市的工业区在城市中的区位有两个特点:(1)不断向市区外缘移动(目的是降低成本、保护城市生态环境);(2)趋向于沿主要交通干线分布(原因是生产活动中产生了大量的运输需求)。城市功能分区由市中心向外依次为:商业区、住宅区和工业区。 九、国土整治1、徐淮黄泛平原的旱作土2、里下河平原的沼泽土(注意:这里的鱼塘——垛田与黄淮海平原的鱼塘——台田的联系)(混合农业)3、滨海平原的盐土

滨海平原的主要矛盾是水盐运动的问题,因此抓住这个核心,进行水盐运动的调控,盐碱地得到了治理(方法有引淡淋盐、井排井灌、修排水渠,降低地下水位)。4、江南丘陵的红壤江南丘陵农业资源的优势和问题: 江南丘陵水土流失造成的损失比黄土高原大的原因是:①这里人均土地少,单位土地的生物生长量和产量较高,同样单位面积流失土地所造成的经济损失和社会影响都比较大;②一旦表层较薄的土层被蚀去,石质裸露,恢复几无可能;③江河下游多为重要的工农业生产基地和经济中心,水土流失对这些地区会造成重大影响。5、太湖平原的基塘生产 江南丘陵农业资源的综合开发:①走立体农业的道路;②优势资源的系列开发。封山育林是保持水土的有效措施,但必须首先解决农民的生活用能问题(①大力推广生活用煤;②推广节能灶;③大办沼气和营造速生薪炭林)十、令人瞩目的持续发展(一)人口、资源、环境1、人口压力过大: 2、人地矛盾尖锐: 3、环境污染严重: 4、矿产、能源资源严重不足5、对策:实行计划生育;保护耕地、保护环境;与中、西部地区密切合作,优势互补。(二)苏北(徐、淮、盐、连、宿五市)、苏中(宁、镇、扬、泰、通五市)、苏南(苏、锡、常三市)的发展战略 1、苏北地区平原广阔,河湖众多,水利设施配套发达,滩涂面积宽广,农业基础好,农、林、牧、副、渔资源,以及矿产资源和劳力资源都很丰富,为发展经济提供了有利条件。然而,苏北长期以来经济落后于苏南,主要原因是工业不发达。因此,发展工业是苏北彻底摆脱贫困、持续发展的根本途径。在今后的发展方向上:苏南要与国际经济相接轨,苏中要搞好沿江开发,苏北要大力发展工业,实现共同富裕。 进一步开发拥有长江沿线的6个地级市和包括启东在内的15个县(市)。这些城市在江苏经济社会发展中具有承南启北的重要作用,将成为江苏经济社会发展新的增长极,从而形成苏南带动苏中,进而带动苏北的梯次发展的格局。 江苏省面积为10.26万平方千米,2002年末全省常住人口7381万人,科研与技术开发机构数量居全国前列,在校大学生数居全国第一位,高等教育大众化得到稳步推进。读图,并结合上述文字资料,从地理位置、自然资源、人力资源、交通条件四方面简要评价江苏省经济发展的主要条件(20分)

分析过程:寻找信息 整理信息材料信息:人口、面积;科研开发机构数量和在小大学生的数量;高等教育的普及化。

图中所包括的信息:纬度位置范围—亚热带、暖温带,气候温暖湿润,降水多,热量充足。

地形 —北部为华北平原,南部为长江三角洲,平原面积多。

河湖—江、河(淮河、京杭运河)、湖(洪泽湖、高宝湖)较多。

交通—铁路(陇海、京沪、新长、宁启)、公路、航空、管道(西气东输、鲁宁)方便

矿产和能源—煤、石油、铁矿缺乏 答案要点:(20分)

有利条件:

地理位置:位于亚热带和暖温带;南部地处长江三角洲地区;位于我国东部沿海地带;毗邻我国最大的经济中心上海市。

自然资源:热量充足;降水丰富;平原广阔;河湖众多。

人力资源:劳动力充足;素质较高。

交通条件:有铁路、公路、水运(内河、海运)和航空等运输方式;运输方式齐全,交通便捷。

不利条件:人多地少;矿产、能源不足。

35.阅读下列材料,回答下列问题。(25分)

材料一:我国长江三角洲图(图16) 材料二:长江三角洲地区城市化滞化于工业化进程如今出现急剧变化,城市间快速交通网络呈现出全面接轨态势,农民向城市迁移,经济一体化措施纷纷启动,以工业化为重心的社会发展进程转向工业化与城市化并行的新阶段,“3小时都市圈”逐渐形成。⑴材料一中所示为世界六大都市圈之一的___________都市圈。制约“3小时都市圈”形成的瓶颈是_____________,图中上海是我国第一大港,主要港区沿___________(河流)分布。

⑵“长三角”城市带将把15座中心城市,55座中等城市,1446个小城镇全部纳入自己的怀抱。这将有利于

A.充分利用基础设施 B.加强彼此之间的信息交流与合作

C.获得规模效益,实现共同繁荣 D.改善城市环境

E.缓解老城区衰落

⑶在图16中用图例“ ”标出江苏省于2005年4月新建成的长江大桥,并简析该桥建设的主要区位意义。

⑷加快沿江开发是江苏实现“两个率先”目标的战略选择,简要分析江苏沿江开发的有利条件。

⑸从江苏省的省情分析,为什么实施沿江开发战备必须坚持科学的发展观?

35.(19分)

(1)“长三角” 交通运输 黄浦江(3')

(2)ABC(2')

(3)图略(2')

①改善了运输条件,加强了长江两岸的区域联系(2');②带动了苏中经济的发展,利于苏南、苏中、苏北区域经济的协调发展(2')。

(4)自然条件:地形平坦,水源充沛,气候温暖(2')。社会经济条件:工农业经济基础好,交通运输条件优越,劳动力丰富且素质较高(3')。

(5)矿产、能源供应紧张(1');人多地少,环境承载量大,环境污染比较严重;地区发展和城乡发展不平衡(2')。

建国以来,江苏一直是人口净迁入地区,20世纪80年代以来在务工经商流动人口中,江苏是有进有出,外出的主要是到上海打工。 5、人口特点、:人口总量大,密度高,保持低速增长,是江苏人口的重要特点。劳动力充足且素质高是江苏社会经济发展的有利条件之一,但是江苏人多地少的矛盾仍然尖锐。

6、人口政策:江苏的人口政策是实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质。二、自然条件:(一)平原广阔: 1、江苏地势平坦,平原面积广阔,是我国地势最低平的省份。平原面积约占全省总面积的68.8%,比例之大在全国各省区中居第一位。 2、江苏的平原跨华北平原和长江下游平原,包括徐淮平原、里下河平原、滨海平原和长江三角洲等。海拔都在45米以下,且半数以上不足5米。 (1)徐淮平原:位于苏北灌溉总渠以北,是华北平原在江苏境内的一部分,由黄河和淮河的合力冲积而成 (2)里下河平原:地处苏北灌溉总渠、通扬运河、京杭运河和串场河之间,由长江、淮河和历史上黄河的冲积作用以及海流的回淤作用形成,海拔在1.5-6米之间,四周高,中间低,有“锅底洼”之称。 (3)滨海平原:在串场河以东,属海积平原,平原海岸平直,沿岸有广阔的滩涂地带,海涂面积达60多万公顷,是江苏重要的后备土地资源。 (4)长江三角洲:西起镇江,北至通扬运河,南抵杭州湾,主要由长江冲积而成。 广阔而肥沃的平原,为江苏发展以耕作业为主的农业提供了有利条件。(二) 低山丘陵和岗地集中分布在西南部和北部。 二、自然条件:二、自然条件:(三)四季分明 江苏处于南方的亚热带季风气候向北方的温带季风气候的过渡地带,其界线大致为苏北灌溉总渠。因受冬夏季风的交替影响,全年四季分明。 降水较为丰沛,年降水量在800~1200毫米之间,大致自东南向西北递减。降水集中在夏季,雨热同期,有利于农作物的生长发育。二、自然条件:淮河——苏北灌溉总渠南北两侧地理现象差异的比较二、自然条件:(四)水网密布1、分属长江、淮河和沂沭河三大水系2、京杭大运河、串场河、苏北灌溉总渠和通扬运河等人工河道将全省河流联接成完整的水道系统,有利于航运和灌排。京杭大运河:(1)绘图要求:结合南水北调,在长江以北:从扬州南略偏东向东的长江边,经高邮湖、洪泽湖东侧,向西北过淮安市、宿迁市、徐州市,至苏鲁交界的南四湖,最后消失在图幅的边缘。在长江以南:从镇江经常州、无锡、苏州至浙江的杭州。(2)属于物质文化景观,由于顺应自然发展规律,建成以来对环境产生有利无害的影响。(3)南水北调的东线工程。二、自然条件:4、淮河的水患与治理:上游(河南)修建水库,中游(安徽)利用洼地修建蓄洪、分洪工程,下游(江苏)增加入海、入江水道。5、淮河的水污染与治理3、太湖、洪泽湖、高邮湖具有调节江河水量的重要作用。

不仅可为南水北调东线工程提供水源和通道,而且成为全国著名的淡水渔业基地。

二、自然条件:(五)矿产多样

1、煤炭:徐州

2、铁矿:南京、徐州

3、铅锌:南京东郊栖霞山

4、水晶:东海县

5、陶土:宜兴

6、磷矿:连云港

7、石油:江淮间的广大平原和南黄海大陆架(金湖、江都、姜堰)

8、海盐:淮北但是,对经济发展具有重要意义的能源、金属矿产资源,江苏严重缺乏,大都需要从外省(区)调入。二、自然条件:二、自然条件:(六)自然灾害1、主要气象灾害:

(1)洪涝灾害发生频繁:春雨、春末夏初的梅雨和夏秋之交的台风雨是江苏降水的主要来源。全省的旱涝灾害与梅雨期的迟早与长短、台风雨的多少密切相关。(2)春季低温阴雨:苏南和江淮地区。(3)春旱和干热风:徐淮地区。(4)龙卷风:沿海地区。(5)寒潮、霜冻、冰雹、台风:全省各地。

加强水利建设,完善蓄洪、排灌工程,对于保证江苏农业高产、稳产和国民经济的持续发展,具有极其重要的作用。2、主要地质灾害是地震。二、自然条件:三、农业兴旺1、农业发展的有利条件: (1)江苏处于亚热带和暖温带的过渡地带,光热资源丰富,雨量充沛,河网密布,地势低平,土壤肥沃农业自然基础好; (2)生产历史悠久,技术经验丰富; (3)人力资源充足,有精耕细作的传统; (4)修建了大量的水利工程。 (小农经营;单产高,商品率低;机械化水平低;水利工程量大;科技水平低)2、主要农作物及生产基地:(1)稻米和油菜籽生产基地:太湖、宁镇扬、里下河(2)小麦、玉米和杂粮:徐淮平原(3)棉花:沿江、沿海3、全国商品性农业基地(1)商品粮基地:太湖平原、江淮平原(部分)(2)商品棉基地:长江下游滨海、沿江平原(3)出口农业基地:太湖平原三、农业兴旺4、林业:薄弱环节(低山丘陵岗地)(1)茶树

(2)蚕桑:太湖平原

(3)水果林5、渔业

(1)淡水渔业

(2)海洋渔业

(3)沿海滩涂的海水养殖6、牧业:以饲养猪、牛、羊和家禽为主三、农业兴旺四、工业发达:1、机械工业: 总量全国第一2、纺织工业:棉纺、化纤、丝绸3、化学工业:石化(南京)、海洋化工(连云港)4、食品、陶瓷、钢铁等5、乡镇工业:注意联系意大利新兴工业区的专业分工、密切协作,形成生产——销售——服务——信息网络。6、电子工业老城区长 江杭集工业园江阳工业园邗江工业园京 杭 运 河仪征市青山镇仪征化工园区仪征化工园区位示意图图五、交通便利:1、公路:沪宁、京沪高速公路等2、铁路:京沪、宁西、宁赣(贵溪)、宁启、陇海、新长线等 宁启铁路西起南京铁路枢纽林场站,途经六合、仪征、扬州、江都、泰州、姜堰,接入新长铁路海安县站,再经南通、海门至启东,全长351千米。 宁启铁路经过一系列城市说明经济、社会因素是影响铁路区位的决定性因素。其建设对江苏的意义:合理布局江苏的铁路网,宁启铁路与京沪、宁西、宁赣(贵溪)、陇海、新长等铁路共同构成江苏的铁路网;促进沿线(苏中)地区经济的发展;加快货物流通、商品交换,促进市场发育、商业繁荣;带动与商业、旅游业相关的服务业及整个第三产业的发展。 宁西铁路,西起西安,东至南京。横跨陕西、河南、湖北、安徽、江苏。上海扬州仪征镇江常州无锡苏州南京五、交通便利:铁路:京沪、宁西、宁赣(贵溪)、宁启、陇海、新长线等 宁西铁路,西起西安,东至南京。横跨陕西、河南、湖北、安徽、江苏。连云港南通 3、水运:以长江(港口、桥梁)、京杭运河为骨干,江河湖海相连。南京港(区位条件)是长江第一大港和我国最大的内河港。连云港和南通港是沿海开放港口城市。 南京港建设的区位因素:①地势平坦开阔,有良好的陆域条件;②长江为港口提供淡水;③长江保证船舶入港应有的宽度和大量船舶抛锚应有的空间;④经济腹地发达宽广;⑤以南京市为依托。 4、管道运输:西气东输、鲁宁输油管道: 西气东输从安徽进入江苏,在南京过长江经镇江、常州、无锡、苏州最后到达上海。 对西部的影响:①将资源优势变成经济优势;②加快中西部综合利用天然气的步伐,推广民用天然气,改善城市大气环境;③西气东输的大量投资,推动中西部地区天然气勘探开发和管道等基础设施建设,增加就业机会,拉动相关产业的发展,形成一条新的经济增长带。 五、交通便利: 对东部的影响:①改变能源消费结构,提高清洁能源如天然气的使用比例,改善大气环境质量;②促进东部能源生产、轻重工业的结构调整;③带动东部城镇基础设施建设(如建立天然气网络、燃气电厂)④缓解能源供应紧张的状况,促进东部地区经济的发展。 六、商贸繁荣

对外贸易中出口的工业制成品占95.5%以上。七、旅游与文化资源丰富(一)旅游资源:1、自然景观

盐城丹顶鹤、大丰麋鹿属于自然景观中的生物景观,宜兴的溶洞(属于喀斯特地貌,其旅游资源的价值主要体现在科学价值方面)属于地质地貌景观,太湖等属于水文地理景观; 五、交通便利:2、人文景观: 苏州园林属于建筑景观。3、旅游景观的欣赏:(1)选择观赏的位置(湖海以旷景取胜,在位置较高的亭台楼阁之上俯览、远眺);( 2)把握观赏的时机(江苏的山水以夏季观赏为宜,南京栖霞山的红叶在秋季观赏、牛首山在春季观赏,盐城的丹顶鹤在冬季观赏)(3)抓住景观特点(苏州、扬州园林的主配、层次、框景〈瘦西湖的吹台〉、借景〈无锡的寄畅园〉)(4)领悟自然与人文的和谐(园林建设的基本准则是“虽由人作,宛自天开”,庙宇体现了北方园林的规模宏大的特色,江南私家园林规模较小、布局精巧,色彩素淡,以黑白为主,既迎合园主追求闲适宁静的心理需要,又与水乡风光、湿润的气候特点融为一体。) (5)以情观景(①综合感受〈南京汤山、连云港东海的温泉〉;②发挥想象〈苏州园林中的网狮园,太湖石像若干个“狮子”〉;③移情于景,情景交融;④登山涉水,求质求真。)徐园何 园个园平 山 堂(二)文化与文化景观 1、第28届世界遗产大会于2004年6月28日在苏州召开。我省属于世界遗产的有:苏州古典园林、南京明孝陵(世界文化遗产)、昆曲(人类口述和非物质遗产) 2、文化景观是自然环境的一面镜子,龙王庙、扬州的文峰塔(水灾)、虫神庙(旱灾)、苏州的蚕神庙等精神文化景观,可以推测当时自然环境的地区差异;文化景观在反映自然环境时有一定的局限性。文化景观也是社会环境的一面镜子,南京的夫子庙(儒家思想)、扬州的文昌阁等文化景观既可反映一地的自然环境,也可反映一地的精神文化环境。 拙政园位于苏州市东北街178号,占地面积52000平方米,全园分东、中、西、住宅四部份。 中部为拙政园精华所在,池水面积占1/3,以水为主,池广树茂,景色自然,临水布置了形体不一、高低错落的建筑,主次分明。 拙政园 八、各具特色的大中城市 1、大城市主要分布在京沪铁路沿线,中等城市以长江沿岸最为集中。 2、江苏的城市的地域形态以集中式为主,优点是便于集中设置较完善的生活服务设施,各种设施的利用率高,方便居民生活,也便于行政领导和管理,并节省市政建设的投资。 3、城市道路网以方格——环行——放射式为主。 南京的城市化问题:环境质量下降;交通拥挤、居住条件差;就业困难,失业人数增多。措施:建立卫星城,开发新区;改善城市交通和居住条件;保护和治理城市环境。 常州市的工业区在城市中的区位有两个特点:(1)不断向市区外缘移动(目的是降低成本、保护城市生态环境);(2)趋向于沿主要交通干线分布(原因是生产活动中产生了大量的运输需求)。城市功能分区由市中心向外依次为:商业区、住宅区和工业区。 九、国土整治1、徐淮黄泛平原的旱作土2、里下河平原的沼泽土(注意:这里的鱼塘——垛田与黄淮海平原的鱼塘——台田的联系)(混合农业)3、滨海平原的盐土

滨海平原的主要矛盾是水盐运动的问题,因此抓住这个核心,进行水盐运动的调控,盐碱地得到了治理(方法有引淡淋盐、井排井灌、修排水渠,降低地下水位)。4、江南丘陵的红壤江南丘陵农业资源的优势和问题: 江南丘陵水土流失造成的损失比黄土高原大的原因是:①这里人均土地少,单位土地的生物生长量和产量较高,同样单位面积流失土地所造成的经济损失和社会影响都比较大;②一旦表层较薄的土层被蚀去,石质裸露,恢复几无可能;③江河下游多为重要的工农业生产基地和经济中心,水土流失对这些地区会造成重大影响。5、太湖平原的基塘生产 江南丘陵农业资源的综合开发:①走立体农业的道路;②优势资源的系列开发。封山育林是保持水土的有效措施,但必须首先解决农民的生活用能问题(①大力推广生活用煤;②推广节能灶;③大办沼气和营造速生薪炭林)十、令人瞩目的持续发展(一)人口、资源、环境1、人口压力过大: 2、人地矛盾尖锐: 3、环境污染严重: 4、矿产、能源资源严重不足5、对策:实行计划生育;保护耕地、保护环境;与中、西部地区密切合作,优势互补。(二)苏北(徐、淮、盐、连、宿五市)、苏中(宁、镇、扬、泰、通五市)、苏南(苏、锡、常三市)的发展战略 1、苏北地区平原广阔,河湖众多,水利设施配套发达,滩涂面积宽广,农业基础好,农、林、牧、副、渔资源,以及矿产资源和劳力资源都很丰富,为发展经济提供了有利条件。然而,苏北长期以来经济落后于苏南,主要原因是工业不发达。因此,发展工业是苏北彻底摆脱贫困、持续发展的根本途径。在今后的发展方向上:苏南要与国际经济相接轨,苏中要搞好沿江开发,苏北要大力发展工业,实现共同富裕。 进一步开发拥有长江沿线的6个地级市和包括启东在内的15个县(市)。这些城市在江苏经济社会发展中具有承南启北的重要作用,将成为江苏经济社会发展新的增长极,从而形成苏南带动苏中,进而带动苏北的梯次发展的格局。 江苏省面积为10.26万平方千米,2002年末全省常住人口7381万人,科研与技术开发机构数量居全国前列,在校大学生数居全国第一位,高等教育大众化得到稳步推进。读图,并结合上述文字资料,从地理位置、自然资源、人力资源、交通条件四方面简要评价江苏省经济发展的主要条件(20分)

分析过程:寻找信息 整理信息材料信息:人口、面积;科研开发机构数量和在小大学生的数量;高等教育的普及化。

图中所包括的信息:纬度位置范围—亚热带、暖温带,气候温暖湿润,降水多,热量充足。

地形 —北部为华北平原,南部为长江三角洲,平原面积多。

河湖—江、河(淮河、京杭运河)、湖(洪泽湖、高宝湖)较多。

交通—铁路(陇海、京沪、新长、宁启)、公路、航空、管道(西气东输、鲁宁)方便

矿产和能源—煤、石油、铁矿缺乏 答案要点:(20分)

有利条件:

地理位置:位于亚热带和暖温带;南部地处长江三角洲地区;位于我国东部沿海地带;毗邻我国最大的经济中心上海市。

自然资源:热量充足;降水丰富;平原广阔;河湖众多。

人力资源:劳动力充足;素质较高。

交通条件:有铁路、公路、水运(内河、海运)和航空等运输方式;运输方式齐全,交通便捷。

不利条件:人多地少;矿产、能源不足。

35.阅读下列材料,回答下列问题。(25分)

材料一:我国长江三角洲图(图16) 材料二:长江三角洲地区城市化滞化于工业化进程如今出现急剧变化,城市间快速交通网络呈现出全面接轨态势,农民向城市迁移,经济一体化措施纷纷启动,以工业化为重心的社会发展进程转向工业化与城市化并行的新阶段,“3小时都市圈”逐渐形成。⑴材料一中所示为世界六大都市圈之一的___________都市圈。制约“3小时都市圈”形成的瓶颈是_____________,图中上海是我国第一大港,主要港区沿___________(河流)分布。

⑵“长三角”城市带将把15座中心城市,55座中等城市,1446个小城镇全部纳入自己的怀抱。这将有利于

A.充分利用基础设施 B.加强彼此之间的信息交流与合作

C.获得规模效益,实现共同繁荣 D.改善城市环境

E.缓解老城区衰落

⑶在图16中用图例“ ”标出江苏省于2005年4月新建成的长江大桥,并简析该桥建设的主要区位意义。

⑷加快沿江开发是江苏实现“两个率先”目标的战略选择,简要分析江苏沿江开发的有利条件。

⑸从江苏省的省情分析,为什么实施沿江开发战备必须坚持科学的发展观?

35.(19分)

(1)“长三角” 交通运输 黄浦江(3')

(2)ABC(2')

(3)图略(2')

①改善了运输条件,加强了长江两岸的区域联系(2');②带动了苏中经济的发展,利于苏南、苏中、苏北区域经济的协调发展(2')。

(4)自然条件:地形平坦,水源充沛,气候温暖(2')。社会经济条件:工农业经济基础好,交通运输条件优越,劳动力丰富且素质较高(3')。

(5)矿产、能源供应紧张(1');人多地少,环境承载量大,环境污染比较严重;地区发展和城乡发展不平衡(2')。