部编版八上第六单元22 孟子三章 《得道多助,失道寡助》课件22张PPT

文档属性

| 名称 | 部编版八上第六单元22 孟子三章 《得道多助,失道寡助》课件22张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-22 12:12:50 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

汇报人:第一PPT

22《孟子》三章

天时不如地利,地利不如人和。

民为贵,社稷次之,君为轻。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

孟

子

语

录

孟

母

三

迁

得道多助

失道寡助

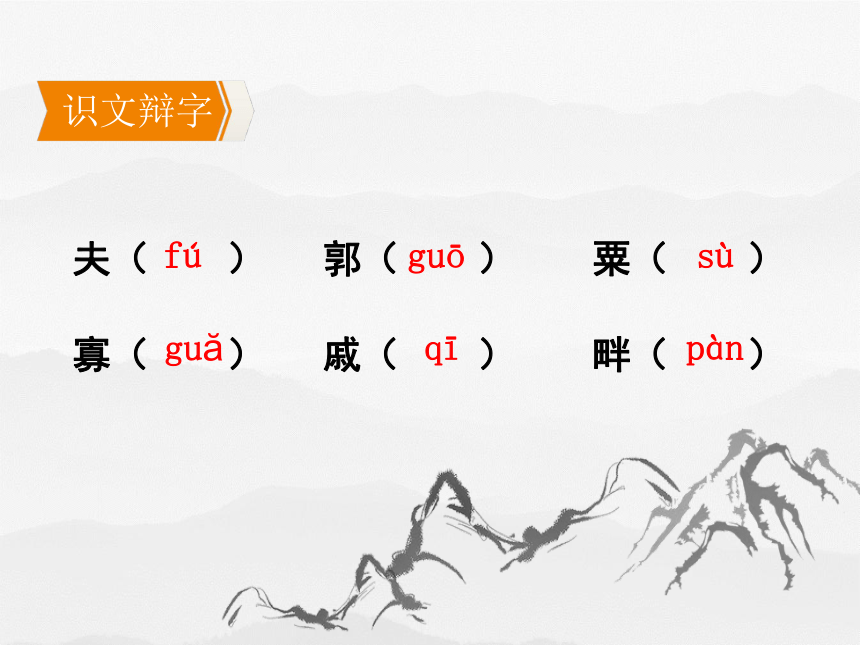

夫( ) 郭( ) 粟( )

寡( ) 戚( ) 畔( )

fú

sù

guō

pàn

gu?

识文辩字

qī

文章感知

朗读课文

读准字音

读准节奏

读出感情

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

方圆三里的内城。

外城

文章释义

①

围

指有利于作战的

时令,气候。

指有利于作战的地形。

指得人心,上下团结。

译文:有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中众人的团结一致。一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

表修饰

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,

是天时不如地利也。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样攻打却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

表修饰

这样,可是

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器军备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

米粟,泛指粮食。粟,谷。

弃城而逃,委,放弃。去,离开(古今异义词)。

护城河

译文:城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方却弃城而逃,这是因为有利作战的地理形势比不上众人的团结一致啊。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

域,名作动,限制。今义:地域。以,介词,凭,靠

固,巩固(形作动)山溪,泛指山河;险,险阻,险要

威,威慑(形作动)。兵革之利,指武器的锐利。

译文:所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚 畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

之,到,至,极点。

同“叛”,背叛

君子,这里指能行仁政的君主,即上文所说的“得道者”。

能施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲属都反对背叛的君王,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

按“提出论点-论证观点-得出结论”的顺序给本文划分层次。

划分文章结构,理清文章思路。

天时不如地利,地利不如人和

攻方失利

天时不如地利

守方失利

地利不如人和

施行“仁政“(主旨)

举例论证

道理论证

域民

固国

威天下

战争

治国

类 推

二、论证观点

得道者多助 失道者寡助

(对比论证)

划分文章结构,理清文章思路。

治国

一、提出观点:

三、得出结论:

2.由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

天时、地利、人和(克敌制胜的首要条件)

文章解析

天时不如地利,地利不如人和

1、本文的中心论点?

天时

环而攻之

地利

不如

胜

举例证明论点一:天时不如地利

(从进攻一方而言)

攻城

守方

不胜

攻方

3、作者如何论证论点?

守城

城高

池深

兵革利

米粟多

守方

地利

攻方

委而去之(败)

胜

人和

不如

举例证明论点二:地利不如人和

(从防御一方而言)

4.“人和”的实质是什么?

在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。

5. 作者得出什么结论?

得道者多助,失道者寡助

主题

本文通过对天时地利人和三个条件的比较,论证了决定战争胜负的根本条件是能否得人心,而决定人心向背的根本条件是能否施行“仁政”,从而阐明施行仁政的重要性。

思考:得道多助与失道寡助的实例

得道多助——陈胜吴广、李世民、孙中山。

失道寡助——夏桀,商纣王、袁世凯。

汇报人:第一PPT

22《孟子》三章

天时不如地利,地利不如人和。

民为贵,社稷次之,君为轻。

权,然后知轻重;度,然后知长短。

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。

孟

子

语

录

孟

母

三

迁

得道多助

失道寡助

夫( ) 郭( ) 粟( )

寡( ) 戚( ) 畔( )

fú

sù

guō

pàn

gu?

识文辩字

qī

文章感知

朗读课文

读准字音

读准节奏

读出感情

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

方圆三里的内城。

外城

文章释义

①

围

指有利于作战的

时令,气候。

指有利于作战的地形。

指得人心,上下团结。

译文:有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中众人的团结一致。一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

表修饰

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,

是天时不如地利也。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样攻打却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

表修饰

这样,可是

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器军备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

米粟,泛指粮食。粟,谷。

弃城而逃,委,放弃。去,离开(古今异义词)。

护城河

译文:城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方却弃城而逃,这是因为有利作战的地理形势比不上众人的团结一致啊。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

域,名作动,限制。今义:地域。以,介词,凭,靠

固,巩固(形作动)山溪,泛指山河;险,险阻,险要

威,威慑(形作动)。兵革之利,指武器的锐利。

译文:所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚 畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

之,到,至,极点。

同“叛”,背叛

君子,这里指能行仁政的君主,即上文所说的“得道者”。

能施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打连亲属都反对背叛的君王,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

按“提出论点-论证观点-得出结论”的顺序给本文划分层次。

划分文章结构,理清文章思路。

天时不如地利,地利不如人和

攻方失利

天时不如地利

守方失利

地利不如人和

施行“仁政“(主旨)

举例论证

道理论证

域民

固国

威天下

战争

治国

类 推

二、论证观点

得道者多助 失道者寡助

(对比论证)

划分文章结构,理清文章思路。

治国

一、提出观点:

三、得出结论:

2.由论点看,决定战争胜负的要素有哪些?

其中最重要的要素是什么?

天时、地利、人和(克敌制胜的首要条件)

文章解析

天时不如地利,地利不如人和

1、本文的中心论点?

天时

环而攻之

地利

不如

胜

举例证明论点一:天时不如地利

(从进攻一方而言)

攻城

守方

不胜

攻方

3、作者如何论证论点?

守城

城高

池深

兵革利

米粟多

守方

地利

攻方

委而去之(败)

胜

人和

不如

举例证明论点二:地利不如人和

(从防御一方而言)

4.“人和”的实质是什么?

在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。

5. 作者得出什么结论?

得道者多助,失道者寡助

主题

本文通过对天时地利人和三个条件的比较,论证了决定战争胜负的根本条件是能否得人心,而决定人心向背的根本条件是能否施行“仁政”,从而阐明施行仁政的重要性。

思考:得道多助与失道寡助的实例

得道多助——陈胜吴广、李世民、孙中山。

失道寡助——夏桀,商纣王、袁世凯。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读