第11课短文二篇 记承天寺夜游课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课短文二篇 记承天寺夜游课件(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 999.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-10-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。11 记承天寺夜游 调动你的语文积累,说出两句吟咏月亮的诗句。床前明月光,疑是地上霜。

(李白《静夜思》)

明月松间照,清泉石上流。

(王维《山居秋瞑》)

深林人不知,明月来相照。

(王维《竹里馆》)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(苏轼《水调歌头?明月几时有》)

海日生残夜,江春入旧年。

(王湾《次北固山下》)

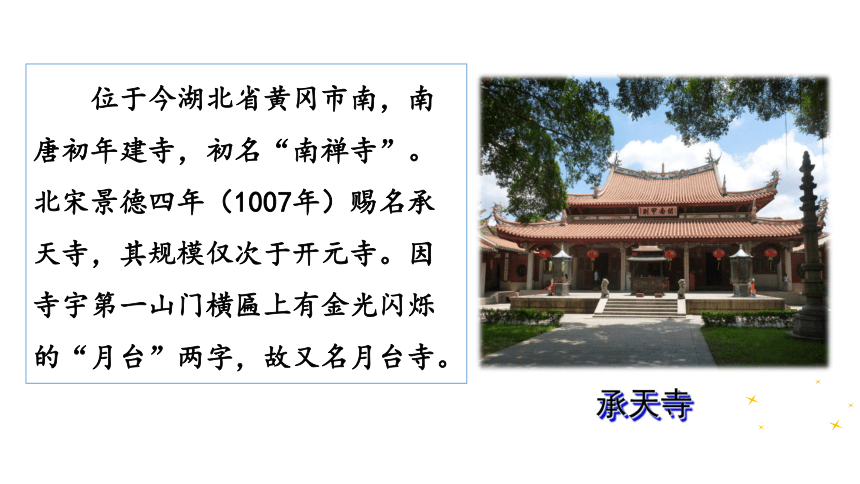

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。承天寺 位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺。因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。1.对子互相听读全文,正字音,尝试划分节奏。

2结合自学成果,对子互相交流疑难字词并翻译全文。

预时:3分钟元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。遂至承天寺

念无与为乐者

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳考虑,想到只是共同,一起睡觉于是大概是①解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

②念无与为乐者。

③怀民亦未寝,相与步于中庭。 (我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。④庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳。 月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,大概是竹子和松柏的影子。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。作者为什么要夜游承天寺?

背景资料

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使,但不得“签书公事”。 《记承天寺夜游》就是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。真实地记录了他当时生活的一个片段,体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音难觅的无限感慨。

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;

二是因为月色很美。1.小组内交流、补充作者是如何描绘月色的?(运用了什么修辞/描写方法?)有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点?

2.小组内交流、补充文中结尾句流露出作者怎样的复杂感情?并思考什么是“闲人”?

预时:10分钟1.小组带领大家读出描写月色的句子,并做出赏析,说说这幅月夜图的特点。

2.结合全文内容与背景资料,小组展示闲人”含义,以及对作者情感的理解。

(展示形式可多样化,可板书展示,可情景演绎等,鼓励创新。)

预时:15分钟此句是全篇的精妙所在,寥寥18字,以极精练的文字描画出承天寺庭院中优美的月色,表现出浓郁的诗情。作者将月色当作水来描写,将月下的竹柏影当作水中的藻、荇来描写,突出月光树影的“交横”之态,创造出一个澄澈透明的世界。1.领悟“闲”之意入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景2.领悟“闲”之情“闲人”是指清闲的人,具有闲情雅致的人。

表面上看,似乎是说自己与怀民因遭贬斥,无所事事,故多闲暇,才会有闲情逸致来夜赏明月。但纵然在政治上有远大抱负,一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个闲人呢?因此作者的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。 苏轼虽被贬到黄州,心情郁闷,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的孤独,抚平心灵的创伤,表现了他的坦荡,旷达面对人生的生活信条。记承天

寺夜游

议论---月色入户,夜游赏月闲记叙---描写--月如积水,竹柏如藻、荇

(李白《静夜思》)

明月松间照,清泉石上流。

(王维《山居秋瞑》)

深林人不知,明月来相照。

(王维《竹里馆》)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(苏轼《水调歌头?明月几时有》)

海日生残夜,江春入旧年。

(王湾《次北固山下》)

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。承天寺 位于今湖北省黄冈市南,南唐初年建寺,初名“南禅寺”。北宋景德四年(1007年)赐名承天寺,其规模仅次于开元寺。因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。1.对子互相听读全文,正字音,尝试划分节奏。

2结合自学成果,对子互相交流疑难字词并翻译全文。

预时:3分钟元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。遂至承天寺

念无与为乐者

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳考虑,想到只是共同,一起睡觉于是大概是①解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

②念无与为乐者。

③怀民亦未寝,相与步于中庭。 (我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。④庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳。 月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,大概是竹子和松柏的影子。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。作者为什么要夜游承天寺?

背景资料

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使,但不得“签书公事”。 《记承天寺夜游》就是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。真实地记录了他当时生活的一个片段,体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音难觅的无限感慨。

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;

二是因为月色很美。1.小组内交流、补充作者是如何描绘月色的?(运用了什么修辞/描写方法?)有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点?

2.小组内交流、补充文中结尾句流露出作者怎样的复杂感情?并思考什么是“闲人”?

预时:10分钟1.小组带领大家读出描写月色的句子,并做出赏析,说说这幅月夜图的特点。

2.结合全文内容与背景资料,小组展示闲人”含义,以及对作者情感的理解。

(展示形式可多样化,可板书展示,可情景演绎等,鼓励创新。)

预时:15分钟此句是全篇的精妙所在,寥寥18字,以极精练的文字描画出承天寺庭院中优美的月色,表现出浓郁的诗情。作者将月色当作水来描写,将月下的竹柏影当作水中的藻、荇来描写,突出月光树影的“交横”之态,创造出一个澄澈透明的世界。1.领悟“闲”之意入夜即解衣欲睡

见月色入户便欣然起行

与怀民于庭中散步

欣赏月下美景2.领悟“闲”之情“闲人”是指清闲的人,具有闲情雅致的人。

表面上看,似乎是说自己与怀民因遭贬斥,无所事事,故多闲暇,才会有闲情逸致来夜赏明月。但纵然在政治上有远大抱负,一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个闲人呢?因此作者的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。 苏轼虽被贬到黄州,心情郁闷,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的孤独,抚平心灵的创伤,表现了他的坦荡,旷达面对人生的生活信条。记承天

寺夜游

议论---月色入户,夜游赏月闲记叙---描写--月如积水,竹柏如藻、荇

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读