第六章 人类与地理环境的协调发展

文档属性

| 名称 | 第六章 人类与地理环境的协调发展 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 118.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-05-20 08:45:00 | ||

图片预览

文档简介

第六章 人类与地理环境的协调发展

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1.关于环境问题的正确叙述是 ( )

A.环境问题是工业社会的产物 B.固体废弃物不会产生环境污染

C.清洁生产主要解决清洁产品问题 D.环境问题的实质是发展问题

2.关于我国的可持续发展的叙述,正确的是 ( )

①可持续发展对我国既是挑战,也是机遇 ②中国的环境污染仍在蔓延 ③我国的可持续性的思想是改革开放以来才出现的 ④中国的生态破坏已得到全面控制

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

发展绿色食品、避免“白色污染”、增强环境意识是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。请回答3~4题。

3.绿色食品是指 ( )

A.绿颜色的营养食品 B.有叶绿素的营养食品

C.经济附加值高的营养食品 D.安全、无公害的营养食品

4.通常所说的“白色污染”是指 ( )

A.冶炼厂的白色烟尘 B.石灰窑的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑废料

5.各国有权根据需要开发本国资源,并确保不对其他国家的环境造成损害,符合 ( )

A.持续性原则 B.共同性原则 C.公平性原则 D.发展性原则

6.近30年来,北京的汉白玉石雕像溶蚀严重,有些雕像溶蚀厚度已超过了71厘米,比自然状态下的溶蚀速度快几十倍,这主要是因为 ( )

A.城市上空尘埃多,作为凝结核,使城市的降雨增多

B.城市的气温比郊区高

C.大量使用煤和石油,城市空气中CO2和碳氢化合物含量增加

D.燃烧煤和石油,排放大量粉尘、SO2等有害物质,产生酸雨

7.解决中国人口问题的首要任务是 ( )

A.实现人口与经济、社会、资源、环境协调发展

B.严格控制人口数量,实现生育率的大幅度下降

C.全面提高劳动者素质 D.限制农村剩余劳动力流向城市

8.在大城市提倡的营建“绿色屋顶”和“绿色阳台”其改善环境的主要作用是 ( )

A.减少城市的噪声和光污染 B.减轻热岛效应和美化环境

C.减轻光化学烟雾的污染 D.降低空气中可吸入颗粒物的数量

9.制订全国第一部国家级的《21世纪议程》的国家是 ( )

A.美国 B.英国 C.中国 D.俄罗斯

10.“竭泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼。”这句话较能体现可持续发展的 ( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.公平性和共同性原则

11.可持续发展的特征是 ( )

A.工业、农业、科技的持续发展 B.文化教育和精神文明的持续发展

C.经济、生态、社会的持续发展 D.人民生活水平不断提高和改善

环境问题的实质是发展问题,要实现人类同环境的协调发展,就要走可持续发展的道路。回答12题。

12.可持续发展的含义是 ( )

A.既要满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力

B.满足人类社会经济快速发展的需求,不断提高人们的生活水平

C.全球共同合作,打击恐怖主义,保证世界的和平与发展

D.实现人口零增长、经济零增长、环境污染零增长

13.目前能解决华北平原春旱用水紧张状况,且符合可持续发展原则的措施有( )

A.增加地下水的开采 B.缩减农田面积以降低农业用水总量

C.直接利用工业和生活污水灌溉 D.推广喷灌、滴灌,发展节水农业

14.人口、资源、环境可持续发展思想的形成并得到世界公认的年代是( )

A.古代源远流长 B.18世纪产业革命以来

C.20世纪70年代开始 D.20世纪90年代开始

15.下列说法正确的是 ( )

A.虽然各国所处经济发展阶段不同但所面临的环境问题是相同的

B.我国环境污染治理的重点是乡镇企业污染

C.发展中国家人口多,对全球性环境问题应承担更多的责任

D.燃烧矿物燃料,是造成环境污染的主要原因

16.下列不属于我国农业可持续发展所面临的问题的是 ( )

A.耕地人均占有量逐年下降 B.东部众多荒地未经开垦

C.农业综合生产能力尚低 D.农业部门结构中,种植业比重逐年下降

17.下列现象中,有哪些可能导致环境问题的产生 ( )

A.我国的植树造林 B.大量捕杀藏羚羊

C.建立自然保护区 D.禁止使用氟氯烃

18.目前我国黄土高原地区最突出的环境问题是 ( )

A.风沙危害 B.水土流失 C.植被破坏 D.土质疏松

19.下列做法符合农业可持续发展的是 ( )

A.将能种植粮食的林地、草地都开垦为耕地

B.积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术

C.在大湖泊周围将部分水域改造成粮田,解决人多耕地少的矛盾

D.在山区的陡坡修梯田,提高粮食总产量

20.我国北方一些城市在城市绿化中因使用杀虫剂而污染了地下水,下列绿化方式中,污染最为严重的是 ( )

A.落叶阔叶林 B.常绿阔叶林

C.“绿色屋顶”和“绿色阳台” D.人工草地

21.促进吐鲁番盆地经济发展的对策有 ( )

①发挥“火洲”的气候优势,大面积种植热带作物 ②大力发展造纸工业 ③加速发展长绒棉、哈密瓜、葡萄等特色农产品以及相关的加工业 ④发展以“丝绸之路”和干旱盆地景观为特色的旅游业

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

我国退耕还林还草工程已于2000年3月正式启动了,这项工程涉及退耕地面积2亿多亩,其中25°以上的坡耕地9100多万亩,需要国家投入大量的资金和粮食。这是在中国和世界生态建设史上罕见的伟大工程。据此回答22~23题。

22.下列可用监测和评估坡耕地植被恢复情况的指标是 ( )

A.粮食总产量 B.干湿季径流量变化

C.种植业在农业产值结构中的比重 D.干湿季降水量变化

23.坡度在25°以上的坡地不宜开辟为梯田的原因是 ( )

A.不能扩大耕地面积 B.不利于机械化操作

C.不适合农作物生长 D.农业投入大于产出

24.下列文件对可持续发展作了明确的定义的是 ( )

A.《人类环境宣言》 B.《我们共同的未来》

C.《里约环境与发展宣言》 D.《21世纪议程》

25.在广大的乡村地区,环境问题主要表现为 ( )

A.噪声污染 B.大气污染 C.交通拥挤 D.水土流失

二、 双项选择题(每小题均有两个选项符合题意,每小题2分,共10分)

26.我国主要由自然原因产生的环境问题有 ( )

A.黄河下游的断流 B.1976年的唐山地震

C.淮河的污染 D.东南沿海地区的台风

27.下列关于我国环境保护措施的叙述,正确的是 ( )

A.为防治生态破坏,农业生产采用间种、套种等方式,发展立体农业

B.成功实施我国环境保护基本国策的前提是提高公众环境保护意识,做到公众参与

C.依靠科技进步,开发环境无害技术,扶植环保产业的发展

D.工业污染防治实行由全过程控制向末端治理为主转变

28.关于生态农业的叙述,正确的有 ( )

A.生产过程不需要化肥农药 B.大量投入人力物力,提高单产

C.保护环境和发展经济有机结合 D.实行区域化种植、规模化经营、清洁化生产

29.下列关于我国环境保护措施的叙述,正确的是 ( )

A.为防治生态破坏,农业生产采用间种、套种等方式,发展立体农业

B.成功实施我国环境保护基本国策的前提是提高公众环境保护意识,做到公众参与

C.依靠科技进步,开发环境无害技术,扶植环保产业的发展

D.工业污染防治实行由全过程控制向末端治理为主转变

30.我国林业可持续发展的措施有 ( )

A.坡度大于25°的耕地退耕还林还草 B.大规模改良现有草原,发展林木生产

C.在青藏高原和塔里木盆地大面积植树造林 D.把用材林的采伐量控制在生长量之下

三、综合题(共29分)

31. (9分)材料1 1999年3月,九届全国人大二次会议《政府工作报告》提出,“进一步实施可持续发展战略,要以对人民、对子孙后代高度负责的精神,保护资源和生态环境”。

材料2 1999年3月13日,中共中央人口、资源、环境工作会议在京举行,江泽民主持座谈会并发表谈话,他指出,促进我国经济的可持续发展,必须在保护经济增长的同时,控制人口增长,保护自然环境,保护良好的生态环境,这是我国国情和长远发展的战略目标而确定的基本国策。

(1)简述可持续发展的含义。

(2)我国的可持续发展包括___________、___________、___________。

(3)实现可持续发展,需要遵循的三个基本原则是_________、_________、___________。

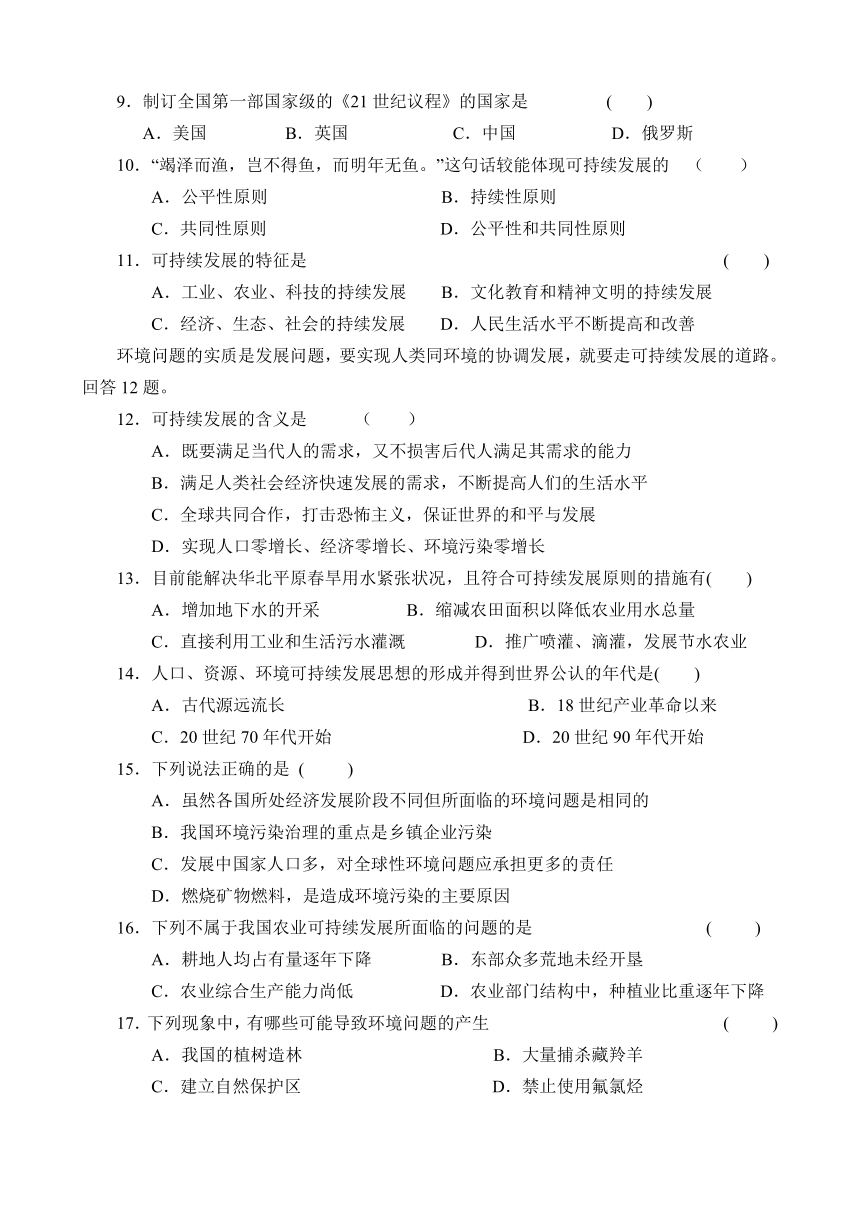

32.下表摘自国家1998年6月环境检测中心公布的我国部分城市空气监测周报。(10分)

城市

污染

指数

首要污染物

空气质量级别

城市

污染

指数

首要污

染物

空气质量级别

北京

92

TSP

Ⅱ

济南

76

TSP

Ⅱ

天津

82

TSP

Ⅱ

武汉

83

NOx

Ⅱ

太原

218

TSP

Ⅳ

广州

126

NOx

Ⅲ

长春

103

TSP

Ⅲ

深圳

77

NOx

Ⅱ

哈尔滨

96

TSP

Ⅱ

珠海

47

?

Ⅰ

上海

74

NOx

Ⅱ

汕头

54

?

Ⅱ

南京

95

TSP

Ⅱ

南宁

56

TSP

Ⅱ

杭州

67

TSP

Ⅱ

成都

87

TSP

Ⅱ

福州

42

?

Ⅰ

重庆

98

SOx

Ⅱ

厦门

25

?

Ⅰ

贵阳

69

TSP

Ⅱ

TSP——总悬浮颗粒,NOx——含氮氧化物,SOx——硫的氧化物

阅读上表,回答下列问题:

(1)最容易出现酸雨的两个城市是 ,两城市酸雨的不同特点是 。酸雨对两城市非生物环境带来的主要危害是 。控制两城市酸雨应采取的措施分别是什么?

?

?

(2)污染最严重的城市是 ,主要原因是什么?

?

?

?

33.图6-9表示发生在某地区的相互关联现象。各项是其中的一些中间环节。按因果关系将图中的代码分别填入各项前的括号内(每个代码限填一次)(10分)

( )生存条件恶化

( )劳动生产率低,需要增加劳动力

( )将森林开辟为耕地以增加粮食生产

( )土地生产力下降

( )人均资源减少

( )当前的生存需要压倒长远的环境保护

( )社会保险不完善,需要多养育子女以保证老有所养

( )人均收人减少

( )教育落后、环境意识薄弱

( )对资源、环境的压力增大

四、思维拓展与探究学习(11分)

34.关注人与环境的和谐发展,追求全面发展和可持续发展, 是新发展观的重要内容。读图6-10回答下列问题: (11分)

?

(1)图中生态环境极危急区与该地区人口的分布有何关系?试说明其原因。

?

?

?

?

(2)图乙中①地和②地的主要环境问题是什么?简要分析造成两地环境问题的主要原因。

?

参考答案

?

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1. D 点拨:把握环境问题的概念内涵,不仅包括人为环境问题,还有自然原因引起的环境问题,工业社会以后人为环境问题大幅增多,但自然原因引起的环境问题并非在工业社会之后才形成。故D为正确答案。

2.A

3.D 点拨: 关于什么是绿色食品,这是个环保常识问题。可从题干中得出发展绿色食品的重要意义,既然是“保护环境,提高人类生存质量”的措施,必然与“安全、无公害”联系起来,选项中“绿颜色”“叶绿素”属干扰信息。“经济附加值高”与题干的要求更无任何联系。

4.C点拨: “白色污染”特指聚乙烯等白色塑料垃圾这个范畴,而其他白色烟尘、粉尘、建筑废料虽是污染物,但不属“白色污染”。

5. C 点拨: 公平性原则,包括同代人之间、代际之间、人与其他生物种群之间、不同国家和地区之间的公平。

6. D点拨: 煤和石油燃烧排放出SO2,产生硫酸型酸雨,酸雨会腐蚀建筑物和文物古迹。

7. B 点拨:人口问题是制约我国经济、社会发展的一个重要因素。努力实现人口与经济、社会协调发展和可持续发展,是我国一项长期的战略任务。目前我国人口数量大,增长快,给经济、社会造成很大压力。所以解决人口问题的首要任务是控制人口数量,实现生育率的大幅度下降。

8.B 点拨: 城市中“绿色屋顶”和“绿色阳台”因地制宜,既美化了环境,又吸收热量,降低城区温度,从而减轻热岛效应。

9.C 10.B 11.C 12. A

13. D 点拨: 可持续发展包括经济持续发展、生态持续发展、社会持续发展,A,B,C分别违背可持续发展的经济、生态持续发展。

14.C 点拨: A、B两项不对,在古代,人们被动地适应自然;18世纪以来,世界各国走上工业化道路,无节制地掠夺式的开发利用资源。D项也不正确,因为此时各国已在制定国家级的《21世纪议程》,并成为各国行动方案。

15. D点拨: 要了解人类与环境的相互关系应注意人类活动影响环境系统时的“度”,一旦超过这个“度”,就会出现环境问题。环境问题表现为两大类,即环境污染和生态破坏,对每一类都应了解其产生的原因及表现方面,环境问题在世界的不同地区其表现也不一样,在乡村地区或发展中国家以生态破坏为主,而城市地区或发达国家则以环境污染为主。

16. B 点拨:该题主要考查了农业资源问题和农业生产能力的现状,也揭示了我国目前在土地资源的开发利用中存在的问题,提醒人们注重土地资源的利用和保护,合理布局农业结构,促进农业生产的可持续发展。

17.B 点拨: 备选答案A,森林被称为“大自然的总调度室”。植树造林,不仅不会产生环境问题,相反,还会促进当地的生态环境向好的方面转化。选项B,自然保护区的建立就是为了更好地保护各种生物资源和生态环境。

18.B 点拨: 我国黄土高原地区最突出的环境问题就是水土流失十分严重。由于高原面上严重的水土流失,不仅直接影响到当地人们的生产和生活,而且大量的泥沙随着黄河进入下游平原地区,在黄河下游形成著名的“地上河”,使黄河下游地区的人们经常遭受到洪水的威胁,等等。而高原面上植被遭到破坏以及黄土的土质疏松,都是造成水土流失的原因。

19.B 点拨: A、C、D选项人类的生产活动会导致对自然植被的破坏,会加剧水土流失和土地荒漠化,B选项可节约水资源。

20.D 点拨:人工草地因与土壤接触面积大,农药残留多,对土壤和地下水的污染也最为严重。

21.C 点拨:可持续发展的一个很重要的方面就是因地制宜,促进生产和消费的良性发展,因此只有C符合发展的需要。

22.B 23.D

24.B 点拨:1987年世界环境与发展委员会发表《我们共同的未来》报告,对可持续发展作如下定义:它既能满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力。

25.D点拨:在广大的乡村地区,因人口素质不高导致利用资源的方式不当或强度过大,环境问题主要表现为生态破坏,如水土流失等。

二、 双项选择题(每小题均有两个选项符合题意,每小题2分,共10分)

26.B D点拨:选项A中黄河下游断流现象的发生很主要的原因是黄河沿岸的生产、生活用水量过大造成的;淮河的污染主要是附近工厂大量的废水不加处理就任意向淮河中排放造成的,故选项A、C均属于人为原因造成的环境问题,而选项B、D则属于自然原因造成的环境问题。

27. BC点拨:我国环保措施成功实施主要在于全面环境意识的提高及科技进步。

28.CD点拨:生态农业是按持续发展的观点,把保护生态环境和发展农村经济有机结合起来,不但促进了经济的发展,而且还维护了生态平衡。

29. BC点拨:我国环保措施成功实施主要在于全面环境意识的提高及科技进步。

30. AD点拨:B项应明确我国草原的发展方向应是以畜牧业为主,而不是发展林木生产;C项,青藏高原和塔里木盆地自然条件不同,不应混为一谈,青藏高原气候高寒,以牧业为主,塔里木盆地干旱,应以绿洲农业为特色。我们应根据不同的情况,有区别地发展,大面积植树造林显然不符合因地制宜的原则。

三、综合题(共29分)

31.(1)可持续发展是这样的发展,它既满足当代人的需求,而又不损害后代人满足其需要的能力。

(2)生态持续发展 经济持续发展 社会持续发展

(3)公平性原则 持续性原则 共同性原则

点拨:本题主要考查学生对可持续发展概念的理解。

32.点拨:本题考查学生从材料中分析问题的能力。根据统计数据进行回答。

答案:重庆,广州 重庆为硫酸型,广州为硝酸型 桥梁、建筑等人文景观的腐蚀 前者应改进燃料结构,减少SOx排放,并进行回收利用;广州应减少汽车尾气的排放,积极改进燃气的质量等

(2)太原 太原是以钢铁、机械、煤炭化工为主的城市;大量排放烟尘等物质。

33.点拨: 从可持续发展观点来看,在经济发展的同时也要获得生态与社会的发展。从图中可以看出,由于人口的大量增加造成贫困。人口压力及贫困又导致环境退化。解答时根据图中的已知条件,从因果关系推导出适当中间环节完成解题:

答案: 两种①i a e j c g b d h f

②j b f i d h a c g e

四、思维拓展与探究学习(11分)

34.(1)该地区生态极危急区主要分布在人口密度大于100人的地区。因为这些地区人口密集,城市集中,工业发达,人类生产和生活活动频繁,对环境影响大(利用和改造环境深度、广度大,产生的废弃物多),从而造成了较严重的环境问题。

(2)①地的环境问题是森林资源的破坏;②地的环境问题是土地荒漠化。造成①地环境问题的主要原因是:采育失调,毁林开荒,滥砍乱伐,森林火灾,居民烧柴等。造成②地环境问题的主要原因是:牲畜大量集中,过牧现象严重,使草场破坏严重,导致土地荒漠化。

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1.关于环境问题的正确叙述是 ( )

A.环境问题是工业社会的产物 B.固体废弃物不会产生环境污染

C.清洁生产主要解决清洁产品问题 D.环境问题的实质是发展问题

2.关于我国的可持续发展的叙述,正确的是 ( )

①可持续发展对我国既是挑战,也是机遇 ②中国的环境污染仍在蔓延 ③我国的可持续性的思想是改革开放以来才出现的 ④中国的生态破坏已得到全面控制

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

发展绿色食品、避免“白色污染”、增强环境意识是保护环境、提高人类生存质量的重要措施。请回答3~4题。

3.绿色食品是指 ( )

A.绿颜色的营养食品 B.有叶绿素的营养食品

C.经济附加值高的营养食品 D.安全、无公害的营养食品

4.通常所说的“白色污染”是指 ( )

A.冶炼厂的白色烟尘 B.石灰窑的白色粉尘

C.聚乙烯等白色塑料垃圾 D.白色建筑废料

5.各国有权根据需要开发本国资源,并确保不对其他国家的环境造成损害,符合 ( )

A.持续性原则 B.共同性原则 C.公平性原则 D.发展性原则

6.近30年来,北京的汉白玉石雕像溶蚀严重,有些雕像溶蚀厚度已超过了71厘米,比自然状态下的溶蚀速度快几十倍,这主要是因为 ( )

A.城市上空尘埃多,作为凝结核,使城市的降雨增多

B.城市的气温比郊区高

C.大量使用煤和石油,城市空气中CO2和碳氢化合物含量增加

D.燃烧煤和石油,排放大量粉尘、SO2等有害物质,产生酸雨

7.解决中国人口问题的首要任务是 ( )

A.实现人口与经济、社会、资源、环境协调发展

B.严格控制人口数量,实现生育率的大幅度下降

C.全面提高劳动者素质 D.限制农村剩余劳动力流向城市

8.在大城市提倡的营建“绿色屋顶”和“绿色阳台”其改善环境的主要作用是 ( )

A.减少城市的噪声和光污染 B.减轻热岛效应和美化环境

C.减轻光化学烟雾的污染 D.降低空气中可吸入颗粒物的数量

9.制订全国第一部国家级的《21世纪议程》的国家是 ( )

A.美国 B.英国 C.中国 D.俄罗斯

10.“竭泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼。”这句话较能体现可持续发展的 ( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.公平性和共同性原则

11.可持续发展的特征是 ( )

A.工业、农业、科技的持续发展 B.文化教育和精神文明的持续发展

C.经济、生态、社会的持续发展 D.人民生活水平不断提高和改善

环境问题的实质是发展问题,要实现人类同环境的协调发展,就要走可持续发展的道路。回答12题。

12.可持续发展的含义是 ( )

A.既要满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力

B.满足人类社会经济快速发展的需求,不断提高人们的生活水平

C.全球共同合作,打击恐怖主义,保证世界的和平与发展

D.实现人口零增长、经济零增长、环境污染零增长

13.目前能解决华北平原春旱用水紧张状况,且符合可持续发展原则的措施有( )

A.增加地下水的开采 B.缩减农田面积以降低农业用水总量

C.直接利用工业和生活污水灌溉 D.推广喷灌、滴灌,发展节水农业

14.人口、资源、环境可持续发展思想的形成并得到世界公认的年代是( )

A.古代源远流长 B.18世纪产业革命以来

C.20世纪70年代开始 D.20世纪90年代开始

15.下列说法正确的是 ( )

A.虽然各国所处经济发展阶段不同但所面临的环境问题是相同的

B.我国环境污染治理的重点是乡镇企业污染

C.发展中国家人口多,对全球性环境问题应承担更多的责任

D.燃烧矿物燃料,是造成环境污染的主要原因

16.下列不属于我国农业可持续发展所面临的问题的是 ( )

A.耕地人均占有量逐年下降 B.东部众多荒地未经开垦

C.农业综合生产能力尚低 D.农业部门结构中,种植业比重逐年下降

17.下列现象中,有哪些可能导致环境问题的产生 ( )

A.我国的植树造林 B.大量捕杀藏羚羊

C.建立自然保护区 D.禁止使用氟氯烃

18.目前我国黄土高原地区最突出的环境问题是 ( )

A.风沙危害 B.水土流失 C.植被破坏 D.土质疏松

19.下列做法符合农业可持续发展的是 ( )

A.将能种植粮食的林地、草地都开垦为耕地

B.积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术

C.在大湖泊周围将部分水域改造成粮田,解决人多耕地少的矛盾

D.在山区的陡坡修梯田,提高粮食总产量

20.我国北方一些城市在城市绿化中因使用杀虫剂而污染了地下水,下列绿化方式中,污染最为严重的是 ( )

A.落叶阔叶林 B.常绿阔叶林

C.“绿色屋顶”和“绿色阳台” D.人工草地

21.促进吐鲁番盆地经济发展的对策有 ( )

①发挥“火洲”的气候优势,大面积种植热带作物 ②大力发展造纸工业 ③加速发展长绒棉、哈密瓜、葡萄等特色农产品以及相关的加工业 ④发展以“丝绸之路”和干旱盆地景观为特色的旅游业

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

我国退耕还林还草工程已于2000年3月正式启动了,这项工程涉及退耕地面积2亿多亩,其中25°以上的坡耕地9100多万亩,需要国家投入大量的资金和粮食。这是在中国和世界生态建设史上罕见的伟大工程。据此回答22~23题。

22.下列可用监测和评估坡耕地植被恢复情况的指标是 ( )

A.粮食总产量 B.干湿季径流量变化

C.种植业在农业产值结构中的比重 D.干湿季降水量变化

23.坡度在25°以上的坡地不宜开辟为梯田的原因是 ( )

A.不能扩大耕地面积 B.不利于机械化操作

C.不适合农作物生长 D.农业投入大于产出

24.下列文件对可持续发展作了明确的定义的是 ( )

A.《人类环境宣言》 B.《我们共同的未来》

C.《里约环境与发展宣言》 D.《21世纪议程》

25.在广大的乡村地区,环境问题主要表现为 ( )

A.噪声污染 B.大气污染 C.交通拥挤 D.水土流失

二、 双项选择题(每小题均有两个选项符合题意,每小题2分,共10分)

26.我国主要由自然原因产生的环境问题有 ( )

A.黄河下游的断流 B.1976年的唐山地震

C.淮河的污染 D.东南沿海地区的台风

27.下列关于我国环境保护措施的叙述,正确的是 ( )

A.为防治生态破坏,农业生产采用间种、套种等方式,发展立体农业

B.成功实施我国环境保护基本国策的前提是提高公众环境保护意识,做到公众参与

C.依靠科技进步,开发环境无害技术,扶植环保产业的发展

D.工业污染防治实行由全过程控制向末端治理为主转变

28.关于生态农业的叙述,正确的有 ( )

A.生产过程不需要化肥农药 B.大量投入人力物力,提高单产

C.保护环境和发展经济有机结合 D.实行区域化种植、规模化经营、清洁化生产

29.下列关于我国环境保护措施的叙述,正确的是 ( )

A.为防治生态破坏,农业生产采用间种、套种等方式,发展立体农业

B.成功实施我国环境保护基本国策的前提是提高公众环境保护意识,做到公众参与

C.依靠科技进步,开发环境无害技术,扶植环保产业的发展

D.工业污染防治实行由全过程控制向末端治理为主转变

30.我国林业可持续发展的措施有 ( )

A.坡度大于25°的耕地退耕还林还草 B.大规模改良现有草原,发展林木生产

C.在青藏高原和塔里木盆地大面积植树造林 D.把用材林的采伐量控制在生长量之下

三、综合题(共29分)

31. (9分)材料1 1999年3月,九届全国人大二次会议《政府工作报告》提出,“进一步实施可持续发展战略,要以对人民、对子孙后代高度负责的精神,保护资源和生态环境”。

材料2 1999年3月13日,中共中央人口、资源、环境工作会议在京举行,江泽民主持座谈会并发表谈话,他指出,促进我国经济的可持续发展,必须在保护经济增长的同时,控制人口增长,保护自然环境,保护良好的生态环境,这是我国国情和长远发展的战略目标而确定的基本国策。

(1)简述可持续发展的含义。

(2)我国的可持续发展包括___________、___________、___________。

(3)实现可持续发展,需要遵循的三个基本原则是_________、_________、___________。

32.下表摘自国家1998年6月环境检测中心公布的我国部分城市空气监测周报。(10分)

城市

污染

指数

首要污染物

空气质量级别

城市

污染

指数

首要污

染物

空气质量级别

北京

92

TSP

Ⅱ

济南

76

TSP

Ⅱ

天津

82

TSP

Ⅱ

武汉

83

NOx

Ⅱ

太原

218

TSP

Ⅳ

广州

126

NOx

Ⅲ

长春

103

TSP

Ⅲ

深圳

77

NOx

Ⅱ

哈尔滨

96

TSP

Ⅱ

珠海

47

?

Ⅰ

上海

74

NOx

Ⅱ

汕头

54

?

Ⅱ

南京

95

TSP

Ⅱ

南宁

56

TSP

Ⅱ

杭州

67

TSP

Ⅱ

成都

87

TSP

Ⅱ

福州

42

?

Ⅰ

重庆

98

SOx

Ⅱ

厦门

25

?

Ⅰ

贵阳

69

TSP

Ⅱ

TSP——总悬浮颗粒,NOx——含氮氧化物,SOx——硫的氧化物

阅读上表,回答下列问题:

(1)最容易出现酸雨的两个城市是 ,两城市酸雨的不同特点是 。酸雨对两城市非生物环境带来的主要危害是 。控制两城市酸雨应采取的措施分别是什么?

?

?

(2)污染最严重的城市是 ,主要原因是什么?

?

?

?

33.图6-9表示发生在某地区的相互关联现象。各项是其中的一些中间环节。按因果关系将图中的代码分别填入各项前的括号内(每个代码限填一次)(10分)

( )生存条件恶化

( )劳动生产率低,需要增加劳动力

( )将森林开辟为耕地以增加粮食生产

( )土地生产力下降

( )人均资源减少

( )当前的生存需要压倒长远的环境保护

( )社会保险不完善,需要多养育子女以保证老有所养

( )人均收人减少

( )教育落后、环境意识薄弱

( )对资源、环境的压力增大

四、思维拓展与探究学习(11分)

34.关注人与环境的和谐发展,追求全面发展和可持续发展, 是新发展观的重要内容。读图6-10回答下列问题: (11分)

?

(1)图中生态环境极危急区与该地区人口的分布有何关系?试说明其原因。

?

?

?

?

(2)图乙中①地和②地的主要环境问题是什么?简要分析造成两地环境问题的主要原因。

?

参考答案

?

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1. D 点拨:把握环境问题的概念内涵,不仅包括人为环境问题,还有自然原因引起的环境问题,工业社会以后人为环境问题大幅增多,但自然原因引起的环境问题并非在工业社会之后才形成。故D为正确答案。

2.A

3.D 点拨: 关于什么是绿色食品,这是个环保常识问题。可从题干中得出发展绿色食品的重要意义,既然是“保护环境,提高人类生存质量”的措施,必然与“安全、无公害”联系起来,选项中“绿颜色”“叶绿素”属干扰信息。“经济附加值高”与题干的要求更无任何联系。

4.C点拨: “白色污染”特指聚乙烯等白色塑料垃圾这个范畴,而其他白色烟尘、粉尘、建筑废料虽是污染物,但不属“白色污染”。

5. C 点拨: 公平性原则,包括同代人之间、代际之间、人与其他生物种群之间、不同国家和地区之间的公平。

6. D点拨: 煤和石油燃烧排放出SO2,产生硫酸型酸雨,酸雨会腐蚀建筑物和文物古迹。

7. B 点拨:人口问题是制约我国经济、社会发展的一个重要因素。努力实现人口与经济、社会协调发展和可持续发展,是我国一项长期的战略任务。目前我国人口数量大,增长快,给经济、社会造成很大压力。所以解决人口问题的首要任务是控制人口数量,实现生育率的大幅度下降。

8.B 点拨: 城市中“绿色屋顶”和“绿色阳台”因地制宜,既美化了环境,又吸收热量,降低城区温度,从而减轻热岛效应。

9.C 10.B 11.C 12. A

13. D 点拨: 可持续发展包括经济持续发展、生态持续发展、社会持续发展,A,B,C分别违背可持续发展的经济、生态持续发展。

14.C 点拨: A、B两项不对,在古代,人们被动地适应自然;18世纪以来,世界各国走上工业化道路,无节制地掠夺式的开发利用资源。D项也不正确,因为此时各国已在制定国家级的《21世纪议程》,并成为各国行动方案。

15. D点拨: 要了解人类与环境的相互关系应注意人类活动影响环境系统时的“度”,一旦超过这个“度”,就会出现环境问题。环境问题表现为两大类,即环境污染和生态破坏,对每一类都应了解其产生的原因及表现方面,环境问题在世界的不同地区其表现也不一样,在乡村地区或发展中国家以生态破坏为主,而城市地区或发达国家则以环境污染为主。

16. B 点拨:该题主要考查了农业资源问题和农业生产能力的现状,也揭示了我国目前在土地资源的开发利用中存在的问题,提醒人们注重土地资源的利用和保护,合理布局农业结构,促进农业生产的可持续发展。

17.B 点拨: 备选答案A,森林被称为“大自然的总调度室”。植树造林,不仅不会产生环境问题,相反,还会促进当地的生态环境向好的方面转化。选项B,自然保护区的建立就是为了更好地保护各种生物资源和生态环境。

18.B 点拨: 我国黄土高原地区最突出的环境问题就是水土流失十分严重。由于高原面上严重的水土流失,不仅直接影响到当地人们的生产和生活,而且大量的泥沙随着黄河进入下游平原地区,在黄河下游形成著名的“地上河”,使黄河下游地区的人们经常遭受到洪水的威胁,等等。而高原面上植被遭到破坏以及黄土的土质疏松,都是造成水土流失的原因。

19.B 点拨: A、C、D选项人类的生产活动会导致对自然植被的破坏,会加剧水土流失和土地荒漠化,B选项可节约水资源。

20.D 点拨:人工草地因与土壤接触面积大,农药残留多,对土壤和地下水的污染也最为严重。

21.C 点拨:可持续发展的一个很重要的方面就是因地制宜,促进生产和消费的良性发展,因此只有C符合发展的需要。

22.B 23.D

24.B 点拨:1987年世界环境与发展委员会发表《我们共同的未来》报告,对可持续发展作如下定义:它既能满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力。

25.D点拨:在广大的乡村地区,因人口素质不高导致利用资源的方式不当或强度过大,环境问题主要表现为生态破坏,如水土流失等。

二、 双项选择题(每小题均有两个选项符合题意,每小题2分,共10分)

26.B D点拨:选项A中黄河下游断流现象的发生很主要的原因是黄河沿岸的生产、生活用水量过大造成的;淮河的污染主要是附近工厂大量的废水不加处理就任意向淮河中排放造成的,故选项A、C均属于人为原因造成的环境问题,而选项B、D则属于自然原因造成的环境问题。

27. BC点拨:我国环保措施成功实施主要在于全面环境意识的提高及科技进步。

28.CD点拨:生态农业是按持续发展的观点,把保护生态环境和发展农村经济有机结合起来,不但促进了经济的发展,而且还维护了生态平衡。

29. BC点拨:我国环保措施成功实施主要在于全面环境意识的提高及科技进步。

30. AD点拨:B项应明确我国草原的发展方向应是以畜牧业为主,而不是发展林木生产;C项,青藏高原和塔里木盆地自然条件不同,不应混为一谈,青藏高原气候高寒,以牧业为主,塔里木盆地干旱,应以绿洲农业为特色。我们应根据不同的情况,有区别地发展,大面积植树造林显然不符合因地制宜的原则。

三、综合题(共29分)

31.(1)可持续发展是这样的发展,它既满足当代人的需求,而又不损害后代人满足其需要的能力。

(2)生态持续发展 经济持续发展 社会持续发展

(3)公平性原则 持续性原则 共同性原则

点拨:本题主要考查学生对可持续发展概念的理解。

32.点拨:本题考查学生从材料中分析问题的能力。根据统计数据进行回答。

答案:重庆,广州 重庆为硫酸型,广州为硝酸型 桥梁、建筑等人文景观的腐蚀 前者应改进燃料结构,减少SOx排放,并进行回收利用;广州应减少汽车尾气的排放,积极改进燃气的质量等

(2)太原 太原是以钢铁、机械、煤炭化工为主的城市;大量排放烟尘等物质。

33.点拨: 从可持续发展观点来看,在经济发展的同时也要获得生态与社会的发展。从图中可以看出,由于人口的大量增加造成贫困。人口压力及贫困又导致环境退化。解答时根据图中的已知条件,从因果关系推导出适当中间环节完成解题:

答案: 两种①i a e j c g b d h f

②j b f i d h a c g e

四、思维拓展与探究学习(11分)

34.(1)该地区生态极危急区主要分布在人口密度大于100人的地区。因为这些地区人口密集,城市集中,工业发达,人类生产和生活活动频繁,对环境影响大(利用和改造环境深度、广度大,产生的废弃物多),从而造成了较严重的环境问题。

(2)①地的环境问题是森林资源的破坏;②地的环境问题是土地荒漠化。造成①地环境问题的主要原因是:采育失调,毁林开荒,滥砍乱伐,森林火灾,居民烧柴等。造成②地环境问题的主要原因是:牲畜大量集中,过牧现象严重,使草场破坏严重,导致土地荒漠化。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少