高三地理复习第四章学案2(人教版必修1)

文档属性

| 名称 | 高三地理复习第四章学案2(人教版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 244.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第四章 地表形态的塑造

第2课 山岳的形成

要点·疑点·考点

一、褶皱山、断块山与火山

1、山岳又称山地,是陆地的主要组成部分之一,也是陆地的 。山岳有多种类型如 、 和 ,它们的形成和发展都与 作用有关。

2、褶皱山与断块山

(1)褶皱山与断块山的比较:

山体类型 基本形态 常见形态 地貌表现 代表 与人类生产关系

褶皱山 背斜、向斜(要求会依据倾斜形态判断) 连绵的山体 背斜成山;向斜成谷地形倒置及成因:背斜成谷(背斜顶部因受到张力,容易被侵蚀成谷地),向斜成山(向斜槽部受到挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,反而成为山岭) 喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉 背斜顶部:油、气,背斜适合修地下隧道向斜槽部:水

断块山 沿断裂面两侧岩块错位 独立山体,有陡崖 东非大裂谷、华山北坡大断崖;上升岩块:华山、庐山、泰山下降岩块:渭河平原、汾河谷地 华山庐山泰山 工程建设遇断层加固或避开

(2)褶皱山:由背斜和向斜发育而成的山岭和谷地的统称。

①褶皱的形成:

在地壳运动产生的强大的挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲。

②褶皱的基本形式:

褶皱的基本单位—褶曲

岩层向上拱起部分称为背斜

岩层向下弯曲部分称为向斜

③褶皱山:

一般(内力作用):背斜成山,向斜成谷

特定条件下(外力作用):地形倒置 背斜成谷、向斜成山(为什么?)

背斜顶部受张力作用岩性较疏松,容易被外力侵蚀成谷地;向斜槽部受挤压力作用岩性较坚实,不易被外力侵蚀反而成为山岭。

④背斜和向斜的判断

根据岩层的弯曲方向:

根据岩层的新老关系:

(3)断块山:

①断层的形成:当地壳运动产生的强大压力和张力,超过了岩石的承受能力时,岩体就会破裂。岩体发生破裂后,如果两侧的岩体沿断裂面发生明显的位移,就形成了断层。

②断层的基本形式:

上升岩块(地垒):常形成块状山地或高地。具体实例:

下沉岩块(地堑):常形成谷地或低地。具体实例:

断层构造带:因岩石破碎,易发育成沟谷、河流

(4)实践意义——与人类生产的关系:

①找油气资源:

②找地下水:

③修建水库:

④修建地下隧道:

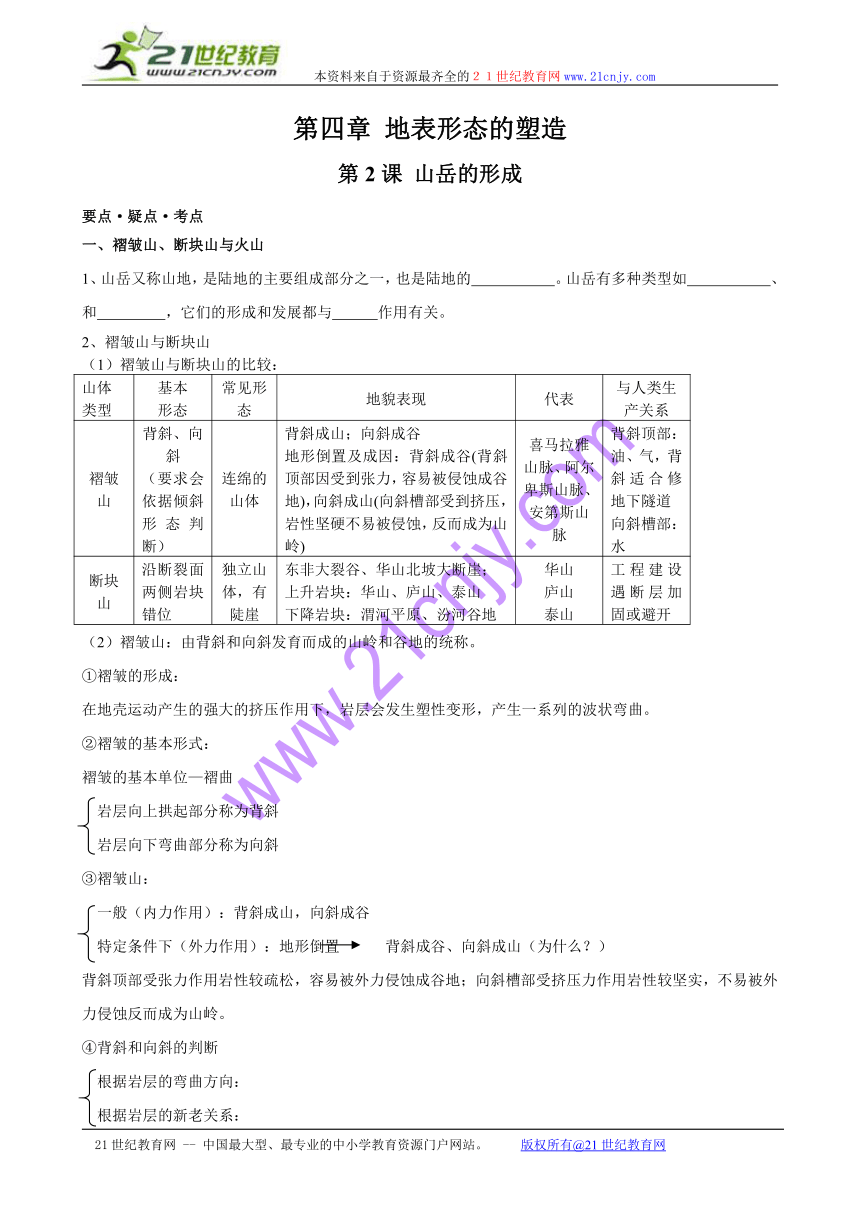

3、板块构造学说的主要内容

⑴内容:全球的 不是整体一块,而是被 、 分割成许多单元,叫做板块板块内部的地壳比较稳定,板块交界处地壳比较 的地带, 、地震多集中分布在这一地带。

世界上两大火山、地震带是 、 。

⑵板块分布:亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块。

注意界线的位置、生长边界和消亡边界的区分,生长边界有海岭、断层; 消亡边界

有海沟、造山带。各板块与各大洲和大洋的关系。

⑶应用:板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌

板块张裂(生长边界):形成 或 。如 、 。

板块碰撞(消亡边界):两大陆板块相撞,形成 。如 。

大陆板块与海洋板块相撞,形成 、 和 。

4、火山:

(1)火山喷发:处在地下深处的岩浆,在巨大的压力 作用下,有时候会沿着地壳的薄弱地带喷出地表。

地壳的线状裂隙流出—— 宽广的玄武岩高原

地壳的中央喷出口或管道喷出—— 火山

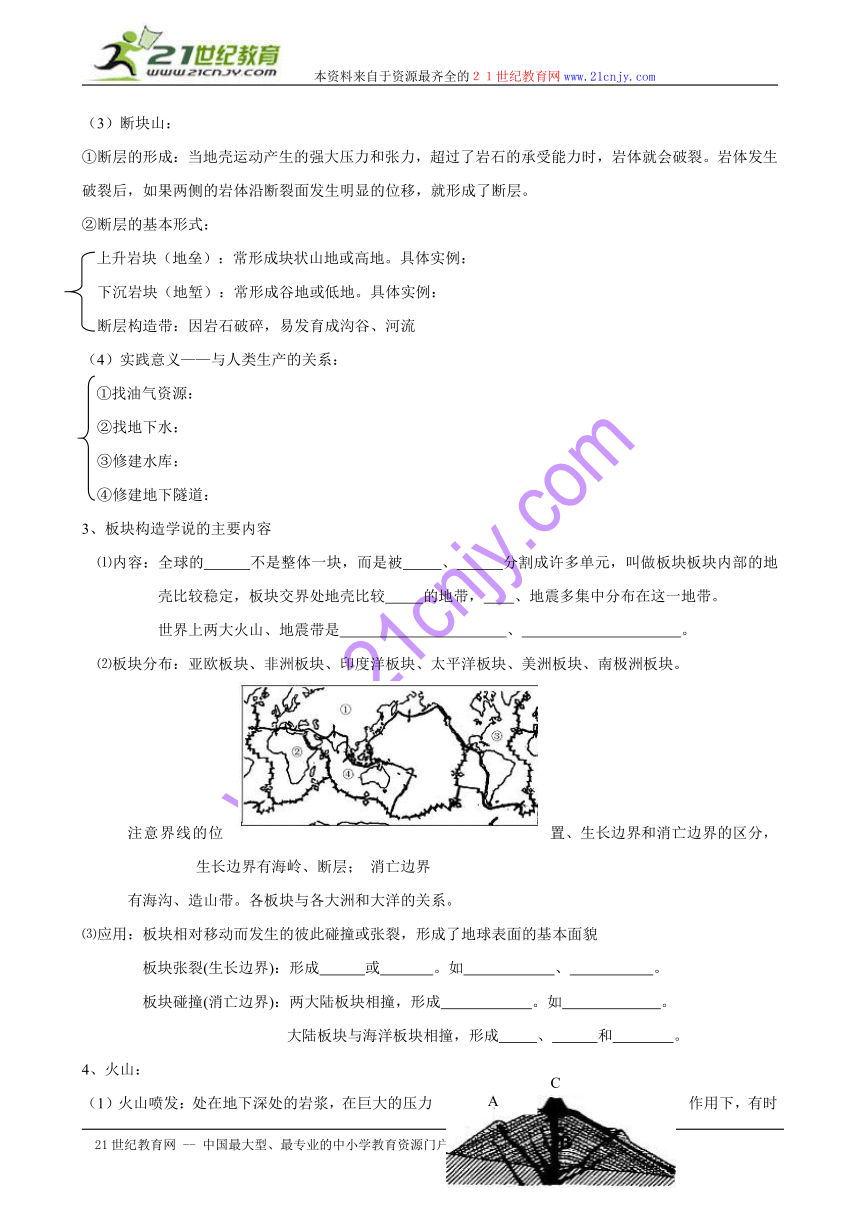

(2)火山构造图:(右图)

A 、火山碎屑物质和喷涌出来的岩浆在流动过程中堆积而成的锥形体。

B 、

C 。 没有破坏的:呈中央低凹的封闭洼地

破坏后的:呈半封闭状态

3、火山喷发的影响:

危害:高温熔岩和厚厚的火山灰,摧毁 和 ,危及 生存

有利方面:能带来丰富的 、 、 等资源。

二、山岳对交通运输的影响

1、与平原地区相比,山区的地形特点是:

2、山岳对交通运输的影响:影响 、 、 ;

3、山岳地区修建交通运输干线不仅成本 ,而且难度 ;所以在山岳地区为了降低修建成本和难度,人们通常优先建造成本 、难度 的 ,其次才是 ;

4、在山岳地区,人们通常会把线路地址选在 地带。因此山区的交通运输线路主要分布在 地带,在其他地区密度 。

5、在山区修建公路和铁路往往采用“ ”字形迂回前进,同样的直线距离,山岳地区线路弯曲程度和总长度一般大于相应的平原和丘陵地区。

6、修筑公路的原则:

要尽量避开地形、地质、水文条件复杂的地段。

应尽量在交通量最大、线路最短、占用耕地最少之间寻求平衡。

能力·思维·方法

【例1】下列说法正确的是( )

A、海岭、海沟将地壳分割成若干板块

B、板块漂浮在地核之上,处于不断运动中

C、在板块的生长边界多形成岛弧和海岸山脉

D、喜马拉雅山脉是由印度洋板块和亚欧板块碰撞形成的

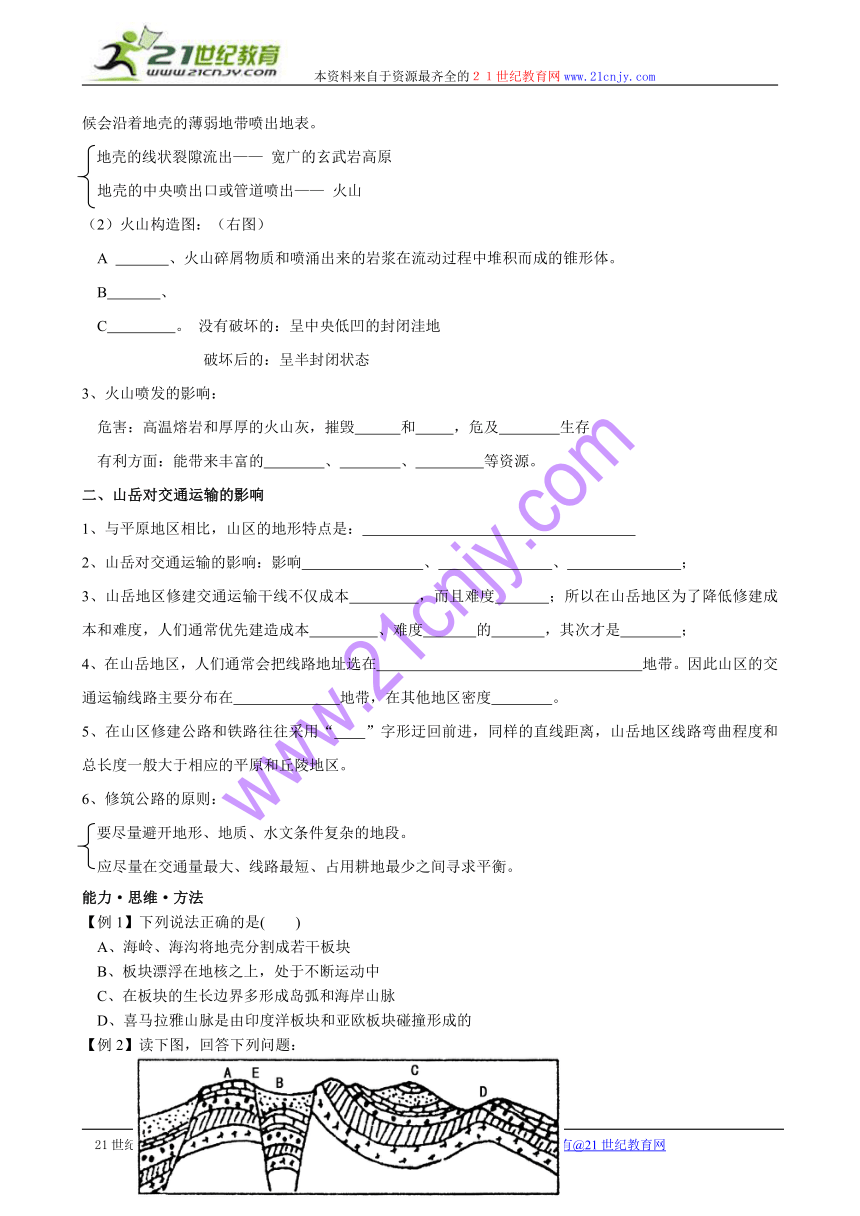

【例2】读下图,回答下列问题:

(1)图中A、B、C、D、E五处,属背斜的是 。

(2)从地形上看,C处是 ,形成原因是 。

(3)泰山的成因与图中 处一致;地震多发地带位于图中 处。

(4)图中五个部位不宜建地下隧道的是 ,良好的储油构造是 。

延伸·拓展

【例3】根据某地区地质图和等高线图,回答下列问题

(1)该地区的地形是 ,判断理由是 。

(2)A、B、C三地中,在 地有可能找到岩溶风景区,理由是 。

(3)在A、B、C三地中,在 地可能找到有色金属矿。

(4)A、B、C三地中,在 地与 地之间可能有变质岩存在。

反馈测试:

一、单项选择题:

读图,回答1—2题。

1.图中山岭是 ( )

A.因槽部坚实抗侵蚀而成的向斜山 B.因顶部坚实抗侵蚀而成的背斜山

C.沿顶部裂隙侵蚀而成的向斜山 D.沿槽部裂隙侵蚀而成的背斜山

2.若图中的隔水层由页岩组成。按成因分类,下列岩石中与页岩属于同一类型的是( )

A.花岗岩 B.大理岩 C.石灰岩 D.玄武岩

下图为我国某地地形发育示意图,读图回答3—6题。

3.图中甲地反映的地形主要分布在我国的 ( )

A.黄土高原 B.云贵高原 C.内蒙古高原 D.准噶尔盆地

4.图中地形的发育主要是受何种外力影响形成的 ( )

A.流水侵蚀 B.风力侵蚀 C.冰川侵蚀 D.流水沉积

5.在甲地建设铁路面临的主要困难最可能是 ( )

A.冻土和冰川 B.地质基础不稳固

C.沼泽、软土 D.流沙和水土流失

6.下列选项中,描述该地区景观的是 ( )

A.不识庐山真面目,只缘身在此山中

B.山在两岸走,人在画中游

C.会当凌绝顶,一览众山小

D.一片孤城万仞山

读某种地形示意图,完成7—9题。

7.形成该种地形的主要原因是( )

A.冰川侵蚀作用 B.流水侵蚀作用

C.向斜成谷 D.背斜成谷

8.该种地形在我国哪个地区分布最为普遍( )

A.内蒙古高原 B.青藏高原 C.云贵高原 D.黄土高原

9.下列自然地理事物形成中,与图示地形成因有密切关联的是 ( )

A.挪威西海岸幽深的港湾 B.科罗拉多大峡谷

C.东非大裂谷 D.雅鲁藏布江大峡谷

读下图中四种地貌景观图,回答10—12题。

10.上述四种地貌景观形成过程中,能量主要来自于地球内部的是 ( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.①—④地貌景观典型分布的地区依次是 ( )

A.青藏高原、东欧平原、云贵高原、新西兰北岛

B.云贵高原、渭河平原、准噶尔盆地、夏威夷群岛

C.喀斯特高原、东非大裂谷、黄土高原、亚平宁半岛

D.云贵高原、河西走廊、山东半岛、台湾

12.上述四种地貌景观的成因,与岩石的性质、高温多雨的气候条件密切相关的是( )

A.① B.② C.③ D.④

读下图,回答13~16题。

13.从地貌上看,①处属于

A.三角洲 B.冲积扇 C.冲积平原 D.冰川沉积物

14.从地质构造上看,②处属于

A.背斜 B.向斜 C.断层 D.褶皱

15.我国中西部地区受②构造影响而形成的著名的山峰是

A.华山 B.泰山 C.天山 D.祁连山

16.黄河从孟津以下流出山口,在何处形成地貌①

A.石家庄、邯郸 B.西安、宝鸡

C.济南、徐州 D.郑州、开封

读某地地质地形剖面图,图中1.2.3.4.5.6为地层编号,并表示地层由老到新。据此判断17~20题。

17.若该地在我国境内,下列叙述不正确的是

A.该地区主要位于北方地区

B.该地区水资源贫乏是制约其经济发展的长期性因素

C.该地区曾经发生过强烈的地壳运动

D.该地区的地质构造为:①处是背斜,②处是向斜,③处是地堑

18.图中的沙丘主要是哪种外力作用形成的

A.风力作用 B.流水作用

C.冰川作用 D.海浪作用

19.若图中①处与②处的相对高度为10米。图中所示的沙丘为流动沙丘,为了治理沙漠化应该在哪里种草植树最合适

A.① B.② C.③ D.④

20、若图中4号地层为含油层,则开采石油的最佳地点是

A.① B.② C.③ D.④

二、综合题:

21、读下图,回答问题。

(1)图中的地质构造是 ,其中A为 斜,B为 斜。

(2)甲乙两处的山地都是在 (流水、风力)的 (侵蚀、沉积)作用下形成

(3)①、②、③、④四处的岩石属于沉积岩的是 和 ,若要开采坚硬的岩石作建筑材料,宜选择①处还是②处? 处;

若开采优质花岗岩作装饰材料,宜选择③处还是④处? 处。

(4)A.B两处有一处为自流井,它是 处;

A.B两处有一处为良好的储油构造,它是 处。

(5)任意采伐A处山区的森林,将会导致附近的河流泥沙量 ,水旱灾害加剧,甚至可能造成 等地质灾害。

(6)我国黄土高原形成千沟万壑的地貌,主要原因是

A.黄土土质疏松 B.植被破坏严重

C.地面起伏明显 D.流水侵蚀严重

22、读下图后回答下列问题

四幅地质构造图中, 、 是褶皱, 、 是断层。有向斜为山现象的是 ,背斜为山的是 。地堑是 ,地垒是 。

A

B

C

E

隔水层

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第四章 地表形态的塑造

第2课 山岳的形成

要点·疑点·考点

一、褶皱山、断块山与火山

1、山岳又称山地,是陆地的主要组成部分之一,也是陆地的 。山岳有多种类型如 、 和 ,它们的形成和发展都与 作用有关。

2、褶皱山与断块山

(1)褶皱山与断块山的比较:

山体类型 基本形态 常见形态 地貌表现 代表 与人类生产关系

褶皱山 背斜、向斜(要求会依据倾斜形态判断) 连绵的山体 背斜成山;向斜成谷地形倒置及成因:背斜成谷(背斜顶部因受到张力,容易被侵蚀成谷地),向斜成山(向斜槽部受到挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,反而成为山岭) 喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉 背斜顶部:油、气,背斜适合修地下隧道向斜槽部:水

断块山 沿断裂面两侧岩块错位 独立山体,有陡崖 东非大裂谷、华山北坡大断崖;上升岩块:华山、庐山、泰山下降岩块:渭河平原、汾河谷地 华山庐山泰山 工程建设遇断层加固或避开

(2)褶皱山:由背斜和向斜发育而成的山岭和谷地的统称。

①褶皱的形成:

在地壳运动产生的强大的挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲。

②褶皱的基本形式:

褶皱的基本单位—褶曲

岩层向上拱起部分称为背斜

岩层向下弯曲部分称为向斜

③褶皱山:

一般(内力作用):背斜成山,向斜成谷

特定条件下(外力作用):地形倒置 背斜成谷、向斜成山(为什么?)

背斜顶部受张力作用岩性较疏松,容易被外力侵蚀成谷地;向斜槽部受挤压力作用岩性较坚实,不易被外力侵蚀反而成为山岭。

④背斜和向斜的判断

根据岩层的弯曲方向:

根据岩层的新老关系:

(3)断块山:

①断层的形成:当地壳运动产生的强大压力和张力,超过了岩石的承受能力时,岩体就会破裂。岩体发生破裂后,如果两侧的岩体沿断裂面发生明显的位移,就形成了断层。

②断层的基本形式:

上升岩块(地垒):常形成块状山地或高地。具体实例:

下沉岩块(地堑):常形成谷地或低地。具体实例:

断层构造带:因岩石破碎,易发育成沟谷、河流

(4)实践意义——与人类生产的关系:

①找油气资源:

②找地下水:

③修建水库:

④修建地下隧道:

3、板块构造学说的主要内容

⑴内容:全球的 不是整体一块,而是被 、 分割成许多单元,叫做板块板块内部的地壳比较稳定,板块交界处地壳比较 的地带, 、地震多集中分布在这一地带。

世界上两大火山、地震带是 、 。

⑵板块分布:亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块。

注意界线的位置、生长边界和消亡边界的区分,生长边界有海岭、断层; 消亡边界

有海沟、造山带。各板块与各大洲和大洋的关系。

⑶应用:板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌

板块张裂(生长边界):形成 或 。如 、 。

板块碰撞(消亡边界):两大陆板块相撞,形成 。如 。

大陆板块与海洋板块相撞,形成 、 和 。

4、火山:

(1)火山喷发:处在地下深处的岩浆,在巨大的压力 作用下,有时候会沿着地壳的薄弱地带喷出地表。

地壳的线状裂隙流出—— 宽广的玄武岩高原

地壳的中央喷出口或管道喷出—— 火山

(2)火山构造图:(右图)

A 、火山碎屑物质和喷涌出来的岩浆在流动过程中堆积而成的锥形体。

B 、

C 。 没有破坏的:呈中央低凹的封闭洼地

破坏后的:呈半封闭状态

3、火山喷发的影响:

危害:高温熔岩和厚厚的火山灰,摧毁 和 ,危及 生存

有利方面:能带来丰富的 、 、 等资源。

二、山岳对交通运输的影响

1、与平原地区相比,山区的地形特点是:

2、山岳对交通运输的影响:影响 、 、 ;

3、山岳地区修建交通运输干线不仅成本 ,而且难度 ;所以在山岳地区为了降低修建成本和难度,人们通常优先建造成本 、难度 的 ,其次才是 ;

4、在山岳地区,人们通常会把线路地址选在 地带。因此山区的交通运输线路主要分布在 地带,在其他地区密度 。

5、在山区修建公路和铁路往往采用“ ”字形迂回前进,同样的直线距离,山岳地区线路弯曲程度和总长度一般大于相应的平原和丘陵地区。

6、修筑公路的原则:

要尽量避开地形、地质、水文条件复杂的地段。

应尽量在交通量最大、线路最短、占用耕地最少之间寻求平衡。

能力·思维·方法

【例1】下列说法正确的是( )

A、海岭、海沟将地壳分割成若干板块

B、板块漂浮在地核之上,处于不断运动中

C、在板块的生长边界多形成岛弧和海岸山脉

D、喜马拉雅山脉是由印度洋板块和亚欧板块碰撞形成的

【例2】读下图,回答下列问题:

(1)图中A、B、C、D、E五处,属背斜的是 。

(2)从地形上看,C处是 ,形成原因是 。

(3)泰山的成因与图中 处一致;地震多发地带位于图中 处。

(4)图中五个部位不宜建地下隧道的是 ,良好的储油构造是 。

延伸·拓展

【例3】根据某地区地质图和等高线图,回答下列问题

(1)该地区的地形是 ,判断理由是 。

(2)A、B、C三地中,在 地有可能找到岩溶风景区,理由是 。

(3)在A、B、C三地中,在 地可能找到有色金属矿。

(4)A、B、C三地中,在 地与 地之间可能有变质岩存在。

反馈测试:

一、单项选择题:

读图,回答1—2题。

1.图中山岭是 ( )

A.因槽部坚实抗侵蚀而成的向斜山 B.因顶部坚实抗侵蚀而成的背斜山

C.沿顶部裂隙侵蚀而成的向斜山 D.沿槽部裂隙侵蚀而成的背斜山

2.若图中的隔水层由页岩组成。按成因分类,下列岩石中与页岩属于同一类型的是( )

A.花岗岩 B.大理岩 C.石灰岩 D.玄武岩

下图为我国某地地形发育示意图,读图回答3—6题。

3.图中甲地反映的地形主要分布在我国的 ( )

A.黄土高原 B.云贵高原 C.内蒙古高原 D.准噶尔盆地

4.图中地形的发育主要是受何种外力影响形成的 ( )

A.流水侵蚀 B.风力侵蚀 C.冰川侵蚀 D.流水沉积

5.在甲地建设铁路面临的主要困难最可能是 ( )

A.冻土和冰川 B.地质基础不稳固

C.沼泽、软土 D.流沙和水土流失

6.下列选项中,描述该地区景观的是 ( )

A.不识庐山真面目,只缘身在此山中

B.山在两岸走,人在画中游

C.会当凌绝顶,一览众山小

D.一片孤城万仞山

读某种地形示意图,完成7—9题。

7.形成该种地形的主要原因是( )

A.冰川侵蚀作用 B.流水侵蚀作用

C.向斜成谷 D.背斜成谷

8.该种地形在我国哪个地区分布最为普遍( )

A.内蒙古高原 B.青藏高原 C.云贵高原 D.黄土高原

9.下列自然地理事物形成中,与图示地形成因有密切关联的是 ( )

A.挪威西海岸幽深的港湾 B.科罗拉多大峡谷

C.东非大裂谷 D.雅鲁藏布江大峡谷

读下图中四种地貌景观图,回答10—12题。

10.上述四种地貌景观形成过程中,能量主要来自于地球内部的是 ( )

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.①—④地貌景观典型分布的地区依次是 ( )

A.青藏高原、东欧平原、云贵高原、新西兰北岛

B.云贵高原、渭河平原、准噶尔盆地、夏威夷群岛

C.喀斯特高原、东非大裂谷、黄土高原、亚平宁半岛

D.云贵高原、河西走廊、山东半岛、台湾

12.上述四种地貌景观的成因,与岩石的性质、高温多雨的气候条件密切相关的是( )

A.① B.② C.③ D.④

读下图,回答13~16题。

13.从地貌上看,①处属于

A.三角洲 B.冲积扇 C.冲积平原 D.冰川沉积物

14.从地质构造上看,②处属于

A.背斜 B.向斜 C.断层 D.褶皱

15.我国中西部地区受②构造影响而形成的著名的山峰是

A.华山 B.泰山 C.天山 D.祁连山

16.黄河从孟津以下流出山口,在何处形成地貌①

A.石家庄、邯郸 B.西安、宝鸡

C.济南、徐州 D.郑州、开封

读某地地质地形剖面图,图中1.2.3.4.5.6为地层编号,并表示地层由老到新。据此判断17~20题。

17.若该地在我国境内,下列叙述不正确的是

A.该地区主要位于北方地区

B.该地区水资源贫乏是制约其经济发展的长期性因素

C.该地区曾经发生过强烈的地壳运动

D.该地区的地质构造为:①处是背斜,②处是向斜,③处是地堑

18.图中的沙丘主要是哪种外力作用形成的

A.风力作用 B.流水作用

C.冰川作用 D.海浪作用

19.若图中①处与②处的相对高度为10米。图中所示的沙丘为流动沙丘,为了治理沙漠化应该在哪里种草植树最合适

A.① B.② C.③ D.④

20、若图中4号地层为含油层,则开采石油的最佳地点是

A.① B.② C.③ D.④

二、综合题:

21、读下图,回答问题。

(1)图中的地质构造是 ,其中A为 斜,B为 斜。

(2)甲乙两处的山地都是在 (流水、风力)的 (侵蚀、沉积)作用下形成

(3)①、②、③、④四处的岩石属于沉积岩的是 和 ,若要开采坚硬的岩石作建筑材料,宜选择①处还是②处? 处;

若开采优质花岗岩作装饰材料,宜选择③处还是④处? 处。

(4)A.B两处有一处为自流井,它是 处;

A.B两处有一处为良好的储油构造,它是 处。

(5)任意采伐A处山区的森林,将会导致附近的河流泥沙量 ,水旱灾害加剧,甚至可能造成 等地质灾害。

(6)我国黄土高原形成千沟万壑的地貌,主要原因是

A.黄土土质疏松 B.植被破坏严重

C.地面起伏明显 D.流水侵蚀严重

22、读下图后回答下列问题

四幅地质构造图中, 、 是褶皱, 、 是断层。有向斜为山现象的是 ,背斜为山的是 。地堑是 ,地垒是 。

A

B

C

E

隔水层

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少