七年级生物下册 第3单元 第5章 第4节 人体对周围世界的感知(第2课时)教案

文档属性

| 名称 | 七年级生物下册 第3单元 第5章 第4节 人体对周围世界的感知(第2课时)教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 262.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-19 13:40:30 | ||

图片预览

文档简介

人体对周围世界的感知

教学目标:

1.知识目标

(1)描述耳的结构及主要组成部分的功能。(重点)

(2)描述听觉形成的过程。(重点、难点)

(3)了解人类的其他感觉。

2.能力目标

(1)通过观察“耳的结构”的模型,培养学生的观察能力;

(2)通过分组讨论“听觉的形成”,培养学生的语言组织和语言表达能力。 (3)培养学生运用所学知识分析和解释一些与耳有关的生理现象的能力。

3.情感、态度与价值观目标

(1)养成良好的用耳习惯,关爱和帮助有听觉障碍的人群。

(2)通过学习“耳的结构”,树立结构与功能相统一的辩证观点。

课前准备:

教师准备:制作多媒体课件、准备10副耳的结构模型

学生准备:每4人一组,查阅、收集有关耳方面的信息或资料

教学过程:

教学环节及时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

知识回顾(6分钟)

采用课件呈现的方式对上节课学过的主要知识的提问:

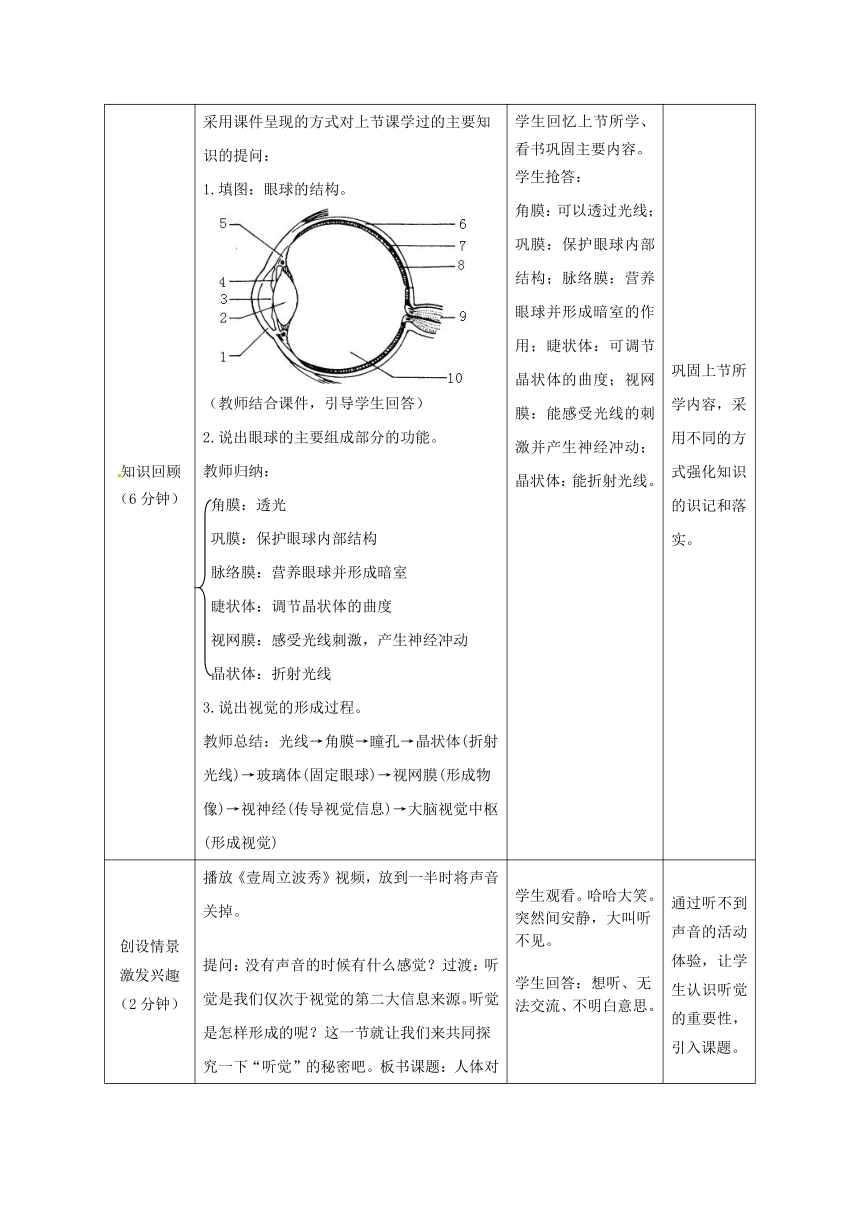

1.填图:眼球的结构。

(教师结合课件,引导学生回答)

2.说出眼球的主要组成部分的功能。

教师归纳:

角膜:透光

巩膜:保护眼球内部结构

脉络膜:营养眼球并形成暗室

睫状体:调节晶状体的曲度

视网膜:感受光线刺激,产生神经冲动

晶状体:折射光线

3.说出视觉的形成过程。

教师总结:光线→角膜→瞳孔→晶状体(折射光线)→玻璃体(固定眼球)→视网膜(形成物像)→视神经(传导视觉信息)→大脑视觉中枢(形成视觉)

学生回忆上节所学、看书巩固主要内容。

学生抢答:

角膜:可以透过光线;巩膜:保护眼球内部结构;脉络膜:营养眼球并形成暗室的作用;睫状体:可调节晶状体的曲度;视网膜:能感受光线的刺激并产生神经冲动;晶状体:能折射光线。

巩固上节所学内容,采用不同的方式强化知识的识记和落实。

创设情景

激发兴趣

(2分钟)

播放《壹周立波秀》视频,放到一半时将声音关掉。

提问:没有声音的时候有什么感觉?过渡:听觉是我们仅次于视觉的第二大信息来源。听觉是怎样形成的呢?这一节就让我们来共同探究一下“听觉”的秘密吧。板书课题:人体对周围世界的感知——听觉

学生观看。哈哈大笑。突然间安静,大叫听不见。

学生回答:想听、无法交流、不明白意思。

通过听不到声音的活动体验,让学生认识听觉的重要性,引入课题。

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

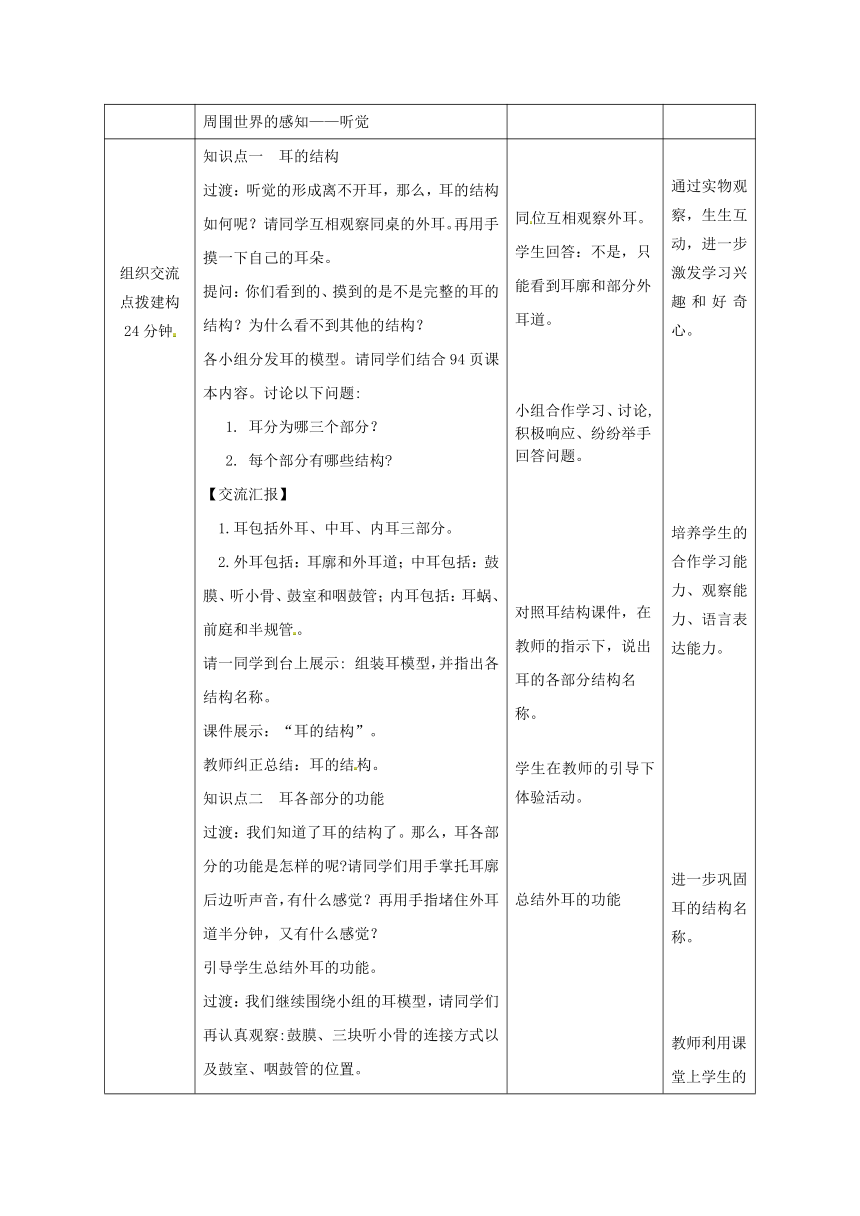

知识点一 耳的结构

过渡:听觉的形成离不开耳,那么,耳的结构如何呢?请同学互相观察同桌的外耳。再用手摸一下自己的耳朵。

提问:你们看到的、摸到的是不是完整的耳的结构?为什么看不到其他的结构?

各小组分发耳的模型。请同学们结合94页课本内容。讨论以下问题:

1. 耳分为哪三个部分?

2. 每个部分有哪些结构?

【交流汇报】

1.耳包括外耳、中耳、内耳三部分。

2.外耳包括:耳廓和外耳道;中耳包括:鼓膜、听小骨、鼓室和咽鼓管;内耳包括:耳蜗、前庭和半规管。

请一同学到台上展示: 组装耳模型,并指出各结构名称。

课件展示:“耳的结构”。

教师纠正总结:耳的结构。

知识点二 耳各部分的功能

过渡:我们知道了耳的结构了。那么,耳各部分的功能是怎样的呢?请同学们用手掌托耳廓后边听声音,有什么感觉?再用手指堵住外耳道半分钟,又有什么感觉?

引导学生总结外耳的功能。

过渡:我们继续围绕小组的耳模型,请同学们再认真观察:鼓膜、三块听小骨的连接方式以及鼓室、咽鼓管的位置。

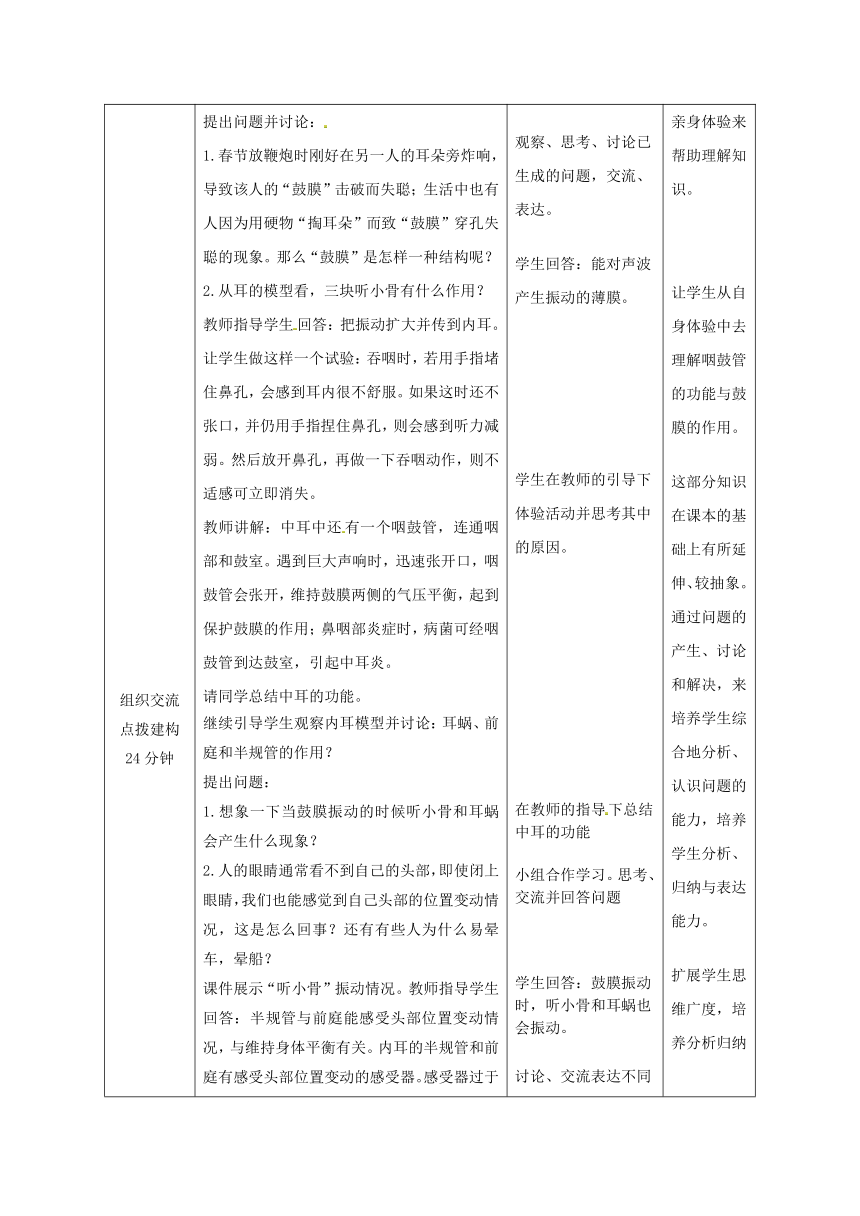

提出问题并讨论:

1.春节放鞭炮时刚好在另一人的耳朵旁炸响,导致该人的“鼓膜”击破而失聪;生活中也有人因为用硬物“掏耳朵”而致“鼓膜”穿孔失聪的现象。那么“鼓膜”是怎样一种结构呢?

2.从耳的模型看,三块听小骨有什么作用?

教师指导学生回答:把振动扩大并传到内耳。

让学生做这样一个试验:吞咽时,若用手指堵住鼻孔,会感到耳内很不舒服。如果这时还不张口,并仍用手指捏住鼻孔,则会感到听力减弱。然后放开鼻孔,再做一下吞咽动作,则不适感可立即消失。

教师讲解:中耳中还有一个咽鼓管,连通咽部和鼓室。遇到巨大声响时,迅速张开口,咽鼓管会张开,维持鼓膜两侧的气压平衡,起到保护鼓膜的作用;鼻咽部炎症时,病菌可经咽鼓管到达鼓室,引起中耳炎。

请同学总结中耳的功能。

继续引导学生观察内耳模型并讨论:耳蜗、前庭和半规管的作用?

提出问题:

1.想象一下当鼓膜振动的时候听小骨和耳蜗会产生什么现象?

2.人的眼睛通常看不到自己的头部,即使闭上眼睛,我们也能感觉到自己头部的位置变动情况,这是怎么回事?还有有些人为什么易晕车,晕船?

课件展示“听小骨”振动情况。教师指导学生回答:半规管与前庭能感受头部位置变动情况,与维持身体平衡有关。内耳的半规管和前庭有感受头部位置变动的感受器。感受器过于敏感的人易出现“晕车”“晕船”。

请同学试着来总结内耳的功能,教师纠正归纳。

教师拓展:声波可以通过空气传导,从鼓膜、听小骨传到内耳。空气传导:声波通过鼓膜,可使振幅增强,听觉的声音较大。除空气传导外,声波还有什么途径传入到内耳呢?

请同学们闭上嘴磨牙,你能听到磨牙声吗?通过牙齿的振动将声音传导到内耳,叫骨性传导。 骨性传导:声波不通过鼓膜传导,速度较快,但听觉声音较小。?

教师小结:平时我们听到的声音是空气传导和骨性传导的混合传导

过渡:我们知道,耳是人的听觉器官。请同学们小组讨论以下问题:

1. 耳朵有那些用途呢?

教师指导学生回答:(1)耳有听觉和位觉功能。(2)耳还有保持身体平衡的作用。

2.耳朵的结构与功能有什么关系?

3.我们从外界听到的声音都是和谐悦耳的吗?什么是噪音?噪音有什么危害?

教师小结:我们所听到的声音并非都是和谐悦耳的。在现实生活中,有些声音反而影响人们正常的学习、工作和休息,这样的声音我们称之为噪音。如刺耳的鞭炮声、机器的轰鸣声、汽车的喇叭声等。人耳能感受的振动频率是20~20000赫兹。噪音也是一种污染,因此我们要减少和消除噪声。

知识点三 听觉的形成

过渡:我们已经学习了耳的结构和功能。

提出问题:

1.听觉是怎样形成的呢?

2.听觉的形成还需要哪些结构的参与?

请三个小组的代表到黑板用箭头写出听觉的形成路径图。看看哪组写的最完整。

课件展示“听觉的形成”的过程。

过渡:请同学们来看一则资料。

资料展示:据世界卫生组织统计,全球有轻度听力损失者近6亿,我国患有耳鸣、听觉障碍的人数高达2.9亿,其中已成为听力残疾人数为2057万,居各类残疾人之首。此外,每年尚有500万人由于各种原因造成听力损伤而加入这一行列。

议一议:根据听觉的形成过程,哪些结构受到损伤,有可能导致耳聋?

教师小结:

请你来当医生:有一病人突然双耳失聪,前来就诊,作为医生的你准备从哪几方面来给他进行检查和诊断?

过渡:如果一人失去听觉,会给生活带来很多的不便。听觉是我们仅次于视觉的第二大信息来源。因此,我们要保护好自己的耳朵。

叙述:那么,我们应该如何做好耳的卫生保健呢?提出问题小组进行讨论。请同学们思考,当你遇到下列问题,应该怎么办呢?

(1)遇到巨大声响时。

(2)耳道内耵聍(耳垢)较多时。

(不要使用火柴棒、发夹等尖锐的器具挖耳朵,以免戳伤外耳道和鼓膜。) (3)鼻咽部有炎症时。

(鼻咽部的病菌可能通过咽鼓管进入中耳,因此,要及时就诊,以免引起中耳炎。)

(4)当我们游泳或洗澡时。

过渡:虽然我们都很健康很幸运,但在我们的国家还是有很多耳聋患者。

学生体验:让学生用手指堵住外耳道半分钟,让各组学生之间进行语言交流

教师出示图片,并提出问题:下列图片表示的是什么?它有什么用处?

继续提出问题:

1.如果你身边有聋哑人,你怎样与他交往?

2.如果你是聋哑人,你会选择什么样的生活态度?

通过课件展示:千手观音图片,引导学生思考。

教师叙述:在2005年春节联欢晚会中,人们熟记了一张美丽的面孔。作为《千手观音》的领舞,邰丽华和她的同伴让世界都为这个舞蹈而动容,更为残疾人的特有精神而赞叹。

邰丽华生于一个普通职员的家庭,两岁

时的一场高烧使她不幸堕入了无声世

界。她从小就养成了很强的自理能力。

邰丽华用顽强的毅力向我们展示了她辉煌的

人生。邰丽华经过自己的努力成为了聋人舞蹈

艺术家。

知识点四 其他感觉

过渡:人除了眼、耳等感觉器官外,还有鼻、舌、皮肤等感觉器官。它们又各能感受何种刺激呢?

请同学们结合教材95页第二段文字内容及图3.5-19“人体的其他感觉”完成以下问题:

1.请你说出在生活中我们常用到哪些感觉器官?它们分别有哪些作用?

2.这些感觉的意义是什么呢?

教师指导学生回答:这些感觉使我们能够全面、准确、迅速地感知环境的变化,并及时作出判断和反应。

练习:

1.某人因外伤导致听力下降,经医生检查,中耳未发现异常,下列损伤不可能的是( )

A. 鼓膜 B. 半规管

C. 听觉神经 D. 耳蜗

2. 人体在患感冒等呼吸道疾病时,有时可能会发生中耳炎,那么细菌是从哪个部位进入中耳引起发炎的?( )

A.外耳道 B.咽喉 C.咽鼓管 D.内耳

3.人坐车时不靠视觉也能判断车速的快慢和左右转弯,因为感受刺激的感受器位于( )

A.耳蜗和前庭内 B.前庭和半规管内

C.半规管和鼓膜内 D.鼓室和耳蜗内

4.听觉形成过程中感受刺激产生兴奋的结构是( )

A. 耳蜗 B.鼓膜

C.听觉中枢 D.半规管

同位互相观察外耳。 学生回答:不是,只能看到耳廓和部分外耳道。

小组合作学习、讨论,积极响应、纷纷举手回答问题。

对照耳结构课件,在教师的指示下,说出耳的各部分结构名称。

学生在教师的引导下体验活动。

总结外耳的功能

观察、思考、讨论已生成的问题,交流、表达。

学生回答:能对声波产生振动的薄膜。

?

?

学生在教师的引导下体验活动并思考其中的原因。

?

在教师的指导下总结中耳的功能

小组合作学习。思考、交流并回答问题

学生回答:鼓膜振动时,听小骨和耳蜗也会振动。

讨论、交流表达不同的见解。

学生观看。

在教师的指导下总结内耳的功能

讨论,表达。

?

学生做动作。

学生回答:能。

学生回答:耳的结构与其功能是相适应的。

学生回答:噪音是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。损害听力;有害于人的心血管系统;影响人的神经系统;影响睡眠, 造成疲倦。

学生回答:1.外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉。

学生回答:鼓膜或听小骨损伤,会引起听力下降(即传导性耳聋)。耳蜗、听神经或听觉中枢损伤, 会造成听力完全丧失(即神经性耳聋)。

学生分组会诊,写出诊断步骤、诊断分析和治疗方案。

学生回答:要迅速张口,使咽鼓管张开;或闭嘴,同时双手堵耳,使鼓膜内外的气压保持平衡,以免震破鼓膜。

学生回答:不让污水进入外耳道,避免外耳道感染。

学生做动作体验。

学生回答:表示电视节目中的手语栏目,可帮助聋哑人看懂电视画面,感知有关的信息。

学生回答:要真心关爱帮助聋哑人,并要尊重他们。

学生讨论。

学生听讲。

学生自学,思考并回答:鼻腔上端的黏膜中有许多对气味十分敏感的细胞,能产生嗅觉。 舌的上表面和两侧有许多对味道十分敏感的突起,能够辨别酸、甜、苦、咸,产生味觉。皮肤具有感受外界冷、热、触、压、痛等刺激的功能,产生触觉。

1.B

2.C

3.B

独立完成练习题

↓

老师展示答案后,自己核对

↓

有争议的问题重点讲评

4.A

通过实物观察,生生互动,进一步激发学习兴趣和好奇心。

培养学生的合作学习能力、观察能力、语言表达能力。

进一步巩固耳的结构名称。

教师利用课堂上学生的亲身体验来帮助理解知识。

让学生从自身体验中去理解咽鼓管的功能与鼓膜的作用。

这部分知识在课本的基础上有所延伸、较抽象。通过问题的产生、讨论和解决,来培养学生综合地分析、认识问题的能力,培养学生分析、归纳与表达能力。

扩展学生思维广度,培养分析归纳能力

“听小骨”振动情况,学生不好理解。

利用小组间互相评判、纠正、加强对知识的理解。

适当进行知识的拓展。

让学生全面了解声音传导的途径。

让学生全面了解耳的功能。

让学生“树立结构与功能相统一”的辩证观点。

培养学生环保的意识。

及时巩固所学。

培养学生的表达能力、综合地分析、认识问题的能力。

听觉形成的过程是本节课的难点,通过课件比较直观让学生了解其过程,进一步突破难点。

通过资料,引发学生关注用耳卫生。

通过“议一议”,既发挥学习主动性,又反馈对听觉形成的掌握程度;

让学生自觉养成健康的用耳方式。

让学生加强自我保护意识,激发珍惜生命的情感。

使学生从中感悟到生活在无声的世界里是多么痛苦。

学会关爱和帮助有听觉障碍的人群。

对学生进行励志教育。

培养学生的自学能力。

知识整合

迁移应用

8分钟

过渡:同学们这节课表现的非常出色,老师也为你们感到骄傲。大家来反思一下:本节课你有哪些收获?还有哪些疑惑?

一、知识整合,网络建构:

1. 耳的结构和功能

2.听觉的形成:外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉?

要求学生独立完成《新课程助学丛书·生物助学》89页“自我感知”。

过渡:根据同学们对于以上知识的学习,能不能解决我们实际生活中的一些问题呢?

1.耳朵里进了水,或者用棉花塞住耳朵,就听不清外界的声音了,这是为什么? 2.一位战士的耳被炮声震聋,损伤部位最可能是耳的什么部位?

教师加以指导。

3.当听到巨大爆炸响声时,有人一边大喊大叫,一边赶紧用双手堵住耳朵。请你分析他的做法是否正确?理由是什么?

4. 为什么“十聋九哑”呢? 5.《千手观音》的舞者是聋哑人,

她们是怎样知道音乐节奏的呢?

教师加以指导:演出时,四个手语老师分别站在舞台四个角,她们的手成为聋哑演员的“耳朵”,手语传达出音乐节奏,聋哑演员便在“节奏”中摆弄出优美的舞姿。

学生分析、交流,

谈自己的收获,提出自己的困惑和问题,师生共同解决。

学生回答:

1. 切断了声波的传导途径?。

2. 鼓膜。

3. 不正确。应该是要么大喊大叫不堵耳朵,要么堵耳闭嘴,这样能保证鼓膜两侧气压相等,保护了鼓膜。

4. 很多聋哑人当中,其实并不是生下来就聋哑。只是因为生下来发生听觉障碍,听不见别的声音,也没有说话的意识。所以导致他们不会说话。

和老师一起梳理本节的知识要素,提纲挈领,学生能很清晰的掌握知识脉络。有利于学生巩固知识。

这一环节的设计促进了知识的整合、迁移和应用,起到举一反三的作用。由知识立意逐步过渡到能力立意,针对性强,注重知识的应用,使学生学会用学到的知识解释实际生活中的生物学现象、问题。

当堂检测

反馈评价

布置课下作业

(5分钟)

课堂达标检测题:

A类:《新课程助学丛书·生物助学》88页“当堂达标”1-5题。

B类:《新课程助学丛书·生物助学》88-89页“当堂达标”6-8题。

教师对学生的做题情况进行巡视了解,重点题目可以进行提问或讲解。

课下作业:

A类:教材96页第1题。

B类:教材96页第2题。

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。

搜集学生集中出错的题目,进行分析纠正,学生对错题进行二次答题。做到当堂达标百分之百。

通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和规范,将学习延伸到课下。

板书设计:

人体对周围世界的感知——听觉

耳的结构和功能

二、听觉的形成:

外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉?

三、其他感觉:触觉、嗅觉、味觉

教学目标:

1.知识目标

(1)描述耳的结构及主要组成部分的功能。(重点)

(2)描述听觉形成的过程。(重点、难点)

(3)了解人类的其他感觉。

2.能力目标

(1)通过观察“耳的结构”的模型,培养学生的观察能力;

(2)通过分组讨论“听觉的形成”,培养学生的语言组织和语言表达能力。 (3)培养学生运用所学知识分析和解释一些与耳有关的生理现象的能力。

3.情感、态度与价值观目标

(1)养成良好的用耳习惯,关爱和帮助有听觉障碍的人群。

(2)通过学习“耳的结构”,树立结构与功能相统一的辩证观点。

课前准备:

教师准备:制作多媒体课件、准备10副耳的结构模型

学生准备:每4人一组,查阅、收集有关耳方面的信息或资料

教学过程:

教学环节及时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

知识回顾(6分钟)

采用课件呈现的方式对上节课学过的主要知识的提问:

1.填图:眼球的结构。

(教师结合课件,引导学生回答)

2.说出眼球的主要组成部分的功能。

教师归纳:

角膜:透光

巩膜:保护眼球内部结构

脉络膜:营养眼球并形成暗室

睫状体:调节晶状体的曲度

视网膜:感受光线刺激,产生神经冲动

晶状体:折射光线

3.说出视觉的形成过程。

教师总结:光线→角膜→瞳孔→晶状体(折射光线)→玻璃体(固定眼球)→视网膜(形成物像)→视神经(传导视觉信息)→大脑视觉中枢(形成视觉)

学生回忆上节所学、看书巩固主要内容。

学生抢答:

角膜:可以透过光线;巩膜:保护眼球内部结构;脉络膜:营养眼球并形成暗室的作用;睫状体:可调节晶状体的曲度;视网膜:能感受光线的刺激并产生神经冲动;晶状体:能折射光线。

巩固上节所学内容,采用不同的方式强化知识的识记和落实。

创设情景

激发兴趣

(2分钟)

播放《壹周立波秀》视频,放到一半时将声音关掉。

提问:没有声音的时候有什么感觉?过渡:听觉是我们仅次于视觉的第二大信息来源。听觉是怎样形成的呢?这一节就让我们来共同探究一下“听觉”的秘密吧。板书课题:人体对周围世界的感知——听觉

学生观看。哈哈大笑。突然间安静,大叫听不见。

学生回答:想听、无法交流、不明白意思。

通过听不到声音的活动体验,让学生认识听觉的重要性,引入课题。

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

组织交流

点拨建构

24分钟

知识点一 耳的结构

过渡:听觉的形成离不开耳,那么,耳的结构如何呢?请同学互相观察同桌的外耳。再用手摸一下自己的耳朵。

提问:你们看到的、摸到的是不是完整的耳的结构?为什么看不到其他的结构?

各小组分发耳的模型。请同学们结合94页课本内容。讨论以下问题:

1. 耳分为哪三个部分?

2. 每个部分有哪些结构?

【交流汇报】

1.耳包括外耳、中耳、内耳三部分。

2.外耳包括:耳廓和外耳道;中耳包括:鼓膜、听小骨、鼓室和咽鼓管;内耳包括:耳蜗、前庭和半规管。

请一同学到台上展示: 组装耳模型,并指出各结构名称。

课件展示:“耳的结构”。

教师纠正总结:耳的结构。

知识点二 耳各部分的功能

过渡:我们知道了耳的结构了。那么,耳各部分的功能是怎样的呢?请同学们用手掌托耳廓后边听声音,有什么感觉?再用手指堵住外耳道半分钟,又有什么感觉?

引导学生总结外耳的功能。

过渡:我们继续围绕小组的耳模型,请同学们再认真观察:鼓膜、三块听小骨的连接方式以及鼓室、咽鼓管的位置。

提出问题并讨论:

1.春节放鞭炮时刚好在另一人的耳朵旁炸响,导致该人的“鼓膜”击破而失聪;生活中也有人因为用硬物“掏耳朵”而致“鼓膜”穿孔失聪的现象。那么“鼓膜”是怎样一种结构呢?

2.从耳的模型看,三块听小骨有什么作用?

教师指导学生回答:把振动扩大并传到内耳。

让学生做这样一个试验:吞咽时,若用手指堵住鼻孔,会感到耳内很不舒服。如果这时还不张口,并仍用手指捏住鼻孔,则会感到听力减弱。然后放开鼻孔,再做一下吞咽动作,则不适感可立即消失。

教师讲解:中耳中还有一个咽鼓管,连通咽部和鼓室。遇到巨大声响时,迅速张开口,咽鼓管会张开,维持鼓膜两侧的气压平衡,起到保护鼓膜的作用;鼻咽部炎症时,病菌可经咽鼓管到达鼓室,引起中耳炎。

请同学总结中耳的功能。

继续引导学生观察内耳模型并讨论:耳蜗、前庭和半规管的作用?

提出问题:

1.想象一下当鼓膜振动的时候听小骨和耳蜗会产生什么现象?

2.人的眼睛通常看不到自己的头部,即使闭上眼睛,我们也能感觉到自己头部的位置变动情况,这是怎么回事?还有有些人为什么易晕车,晕船?

课件展示“听小骨”振动情况。教师指导学生回答:半规管与前庭能感受头部位置变动情况,与维持身体平衡有关。内耳的半规管和前庭有感受头部位置变动的感受器。感受器过于敏感的人易出现“晕车”“晕船”。

请同学试着来总结内耳的功能,教师纠正归纳。

教师拓展:声波可以通过空气传导,从鼓膜、听小骨传到内耳。空气传导:声波通过鼓膜,可使振幅增强,听觉的声音较大。除空气传导外,声波还有什么途径传入到内耳呢?

请同学们闭上嘴磨牙,你能听到磨牙声吗?通过牙齿的振动将声音传导到内耳,叫骨性传导。 骨性传导:声波不通过鼓膜传导,速度较快,但听觉声音较小。?

教师小结:平时我们听到的声音是空气传导和骨性传导的混合传导

过渡:我们知道,耳是人的听觉器官。请同学们小组讨论以下问题:

1. 耳朵有那些用途呢?

教师指导学生回答:(1)耳有听觉和位觉功能。(2)耳还有保持身体平衡的作用。

2.耳朵的结构与功能有什么关系?

3.我们从外界听到的声音都是和谐悦耳的吗?什么是噪音?噪音有什么危害?

教师小结:我们所听到的声音并非都是和谐悦耳的。在现实生活中,有些声音反而影响人们正常的学习、工作和休息,这样的声音我们称之为噪音。如刺耳的鞭炮声、机器的轰鸣声、汽车的喇叭声等。人耳能感受的振动频率是20~20000赫兹。噪音也是一种污染,因此我们要减少和消除噪声。

知识点三 听觉的形成

过渡:我们已经学习了耳的结构和功能。

提出问题:

1.听觉是怎样形成的呢?

2.听觉的形成还需要哪些结构的参与?

请三个小组的代表到黑板用箭头写出听觉的形成路径图。看看哪组写的最完整。

课件展示“听觉的形成”的过程。

过渡:请同学们来看一则资料。

资料展示:据世界卫生组织统计,全球有轻度听力损失者近6亿,我国患有耳鸣、听觉障碍的人数高达2.9亿,其中已成为听力残疾人数为2057万,居各类残疾人之首。此外,每年尚有500万人由于各种原因造成听力损伤而加入这一行列。

议一议:根据听觉的形成过程,哪些结构受到损伤,有可能导致耳聋?

教师小结:

请你来当医生:有一病人突然双耳失聪,前来就诊,作为医生的你准备从哪几方面来给他进行检查和诊断?

过渡:如果一人失去听觉,会给生活带来很多的不便。听觉是我们仅次于视觉的第二大信息来源。因此,我们要保护好自己的耳朵。

叙述:那么,我们应该如何做好耳的卫生保健呢?提出问题小组进行讨论。请同学们思考,当你遇到下列问题,应该怎么办呢?

(1)遇到巨大声响时。

(2)耳道内耵聍(耳垢)较多时。

(不要使用火柴棒、发夹等尖锐的器具挖耳朵,以免戳伤外耳道和鼓膜。) (3)鼻咽部有炎症时。

(鼻咽部的病菌可能通过咽鼓管进入中耳,因此,要及时就诊,以免引起中耳炎。)

(4)当我们游泳或洗澡时。

过渡:虽然我们都很健康很幸运,但在我们的国家还是有很多耳聋患者。

学生体验:让学生用手指堵住外耳道半分钟,让各组学生之间进行语言交流

教师出示图片,并提出问题:下列图片表示的是什么?它有什么用处?

继续提出问题:

1.如果你身边有聋哑人,你怎样与他交往?

2.如果你是聋哑人,你会选择什么样的生活态度?

通过课件展示:千手观音图片,引导学生思考。

教师叙述:在2005年春节联欢晚会中,人们熟记了一张美丽的面孔。作为《千手观音》的领舞,邰丽华和她的同伴让世界都为这个舞蹈而动容,更为残疾人的特有精神而赞叹。

邰丽华生于一个普通职员的家庭,两岁

时的一场高烧使她不幸堕入了无声世

界。她从小就养成了很强的自理能力。

邰丽华用顽强的毅力向我们展示了她辉煌的

人生。邰丽华经过自己的努力成为了聋人舞蹈

艺术家。

知识点四 其他感觉

过渡:人除了眼、耳等感觉器官外,还有鼻、舌、皮肤等感觉器官。它们又各能感受何种刺激呢?

请同学们结合教材95页第二段文字内容及图3.5-19“人体的其他感觉”完成以下问题:

1.请你说出在生活中我们常用到哪些感觉器官?它们分别有哪些作用?

2.这些感觉的意义是什么呢?

教师指导学生回答:这些感觉使我们能够全面、准确、迅速地感知环境的变化,并及时作出判断和反应。

练习:

1.某人因外伤导致听力下降,经医生检查,中耳未发现异常,下列损伤不可能的是( )

A. 鼓膜 B. 半规管

C. 听觉神经 D. 耳蜗

2. 人体在患感冒等呼吸道疾病时,有时可能会发生中耳炎,那么细菌是从哪个部位进入中耳引起发炎的?( )

A.外耳道 B.咽喉 C.咽鼓管 D.内耳

3.人坐车时不靠视觉也能判断车速的快慢和左右转弯,因为感受刺激的感受器位于( )

A.耳蜗和前庭内 B.前庭和半规管内

C.半规管和鼓膜内 D.鼓室和耳蜗内

4.听觉形成过程中感受刺激产生兴奋的结构是( )

A. 耳蜗 B.鼓膜

C.听觉中枢 D.半规管

同位互相观察外耳。 学生回答:不是,只能看到耳廓和部分外耳道。

小组合作学习、讨论,积极响应、纷纷举手回答问题。

对照耳结构课件,在教师的指示下,说出耳的各部分结构名称。

学生在教师的引导下体验活动。

总结外耳的功能

观察、思考、讨论已生成的问题,交流、表达。

学生回答:能对声波产生振动的薄膜。

?

?

学生在教师的引导下体验活动并思考其中的原因。

?

在教师的指导下总结中耳的功能

小组合作学习。思考、交流并回答问题

学生回答:鼓膜振动时,听小骨和耳蜗也会振动。

讨论、交流表达不同的见解。

学生观看。

在教师的指导下总结内耳的功能

讨论,表达。

?

学生做动作。

学生回答:能。

学生回答:耳的结构与其功能是相适应的。

学生回答:噪音是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。损害听力;有害于人的心血管系统;影响人的神经系统;影响睡眠, 造成疲倦。

学生回答:1.外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉。

学生回答:鼓膜或听小骨损伤,会引起听力下降(即传导性耳聋)。耳蜗、听神经或听觉中枢损伤, 会造成听力完全丧失(即神经性耳聋)。

学生分组会诊,写出诊断步骤、诊断分析和治疗方案。

学生回答:要迅速张口,使咽鼓管张开;或闭嘴,同时双手堵耳,使鼓膜内外的气压保持平衡,以免震破鼓膜。

学生回答:不让污水进入外耳道,避免外耳道感染。

学生做动作体验。

学生回答:表示电视节目中的手语栏目,可帮助聋哑人看懂电视画面,感知有关的信息。

学生回答:要真心关爱帮助聋哑人,并要尊重他们。

学生讨论。

学生听讲。

学生自学,思考并回答:鼻腔上端的黏膜中有许多对气味十分敏感的细胞,能产生嗅觉。 舌的上表面和两侧有许多对味道十分敏感的突起,能够辨别酸、甜、苦、咸,产生味觉。皮肤具有感受外界冷、热、触、压、痛等刺激的功能,产生触觉。

1.B

2.C

3.B

独立完成练习题

↓

老师展示答案后,自己核对

↓

有争议的问题重点讲评

4.A

通过实物观察,生生互动,进一步激发学习兴趣和好奇心。

培养学生的合作学习能力、观察能力、语言表达能力。

进一步巩固耳的结构名称。

教师利用课堂上学生的亲身体验来帮助理解知识。

让学生从自身体验中去理解咽鼓管的功能与鼓膜的作用。

这部分知识在课本的基础上有所延伸、较抽象。通过问题的产生、讨论和解决,来培养学生综合地分析、认识问题的能力,培养学生分析、归纳与表达能力。

扩展学生思维广度,培养分析归纳能力

“听小骨”振动情况,学生不好理解。

利用小组间互相评判、纠正、加强对知识的理解。

适当进行知识的拓展。

让学生全面了解声音传导的途径。

让学生全面了解耳的功能。

让学生“树立结构与功能相统一”的辩证观点。

培养学生环保的意识。

及时巩固所学。

培养学生的表达能力、综合地分析、认识问题的能力。

听觉形成的过程是本节课的难点,通过课件比较直观让学生了解其过程,进一步突破难点。

通过资料,引发学生关注用耳卫生。

通过“议一议”,既发挥学习主动性,又反馈对听觉形成的掌握程度;

让学生自觉养成健康的用耳方式。

让学生加强自我保护意识,激发珍惜生命的情感。

使学生从中感悟到生活在无声的世界里是多么痛苦。

学会关爱和帮助有听觉障碍的人群。

对学生进行励志教育。

培养学生的自学能力。

知识整合

迁移应用

8分钟

过渡:同学们这节课表现的非常出色,老师也为你们感到骄傲。大家来反思一下:本节课你有哪些收获?还有哪些疑惑?

一、知识整合,网络建构:

1. 耳的结构和功能

2.听觉的形成:外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉?

要求学生独立完成《新课程助学丛书·生物助学》89页“自我感知”。

过渡:根据同学们对于以上知识的学习,能不能解决我们实际生活中的一些问题呢?

1.耳朵里进了水,或者用棉花塞住耳朵,就听不清外界的声音了,这是为什么? 2.一位战士的耳被炮声震聋,损伤部位最可能是耳的什么部位?

教师加以指导。

3.当听到巨大爆炸响声时,有人一边大喊大叫,一边赶紧用双手堵住耳朵。请你分析他的做法是否正确?理由是什么?

4. 为什么“十聋九哑”呢? 5.《千手观音》的舞者是聋哑人,

她们是怎样知道音乐节奏的呢?

教师加以指导:演出时,四个手语老师分别站在舞台四个角,她们的手成为聋哑演员的“耳朵”,手语传达出音乐节奏,聋哑演员便在“节奏”中摆弄出优美的舞姿。

学生分析、交流,

谈自己的收获,提出自己的困惑和问题,师生共同解决。

学生回答:

1. 切断了声波的传导途径?。

2. 鼓膜。

3. 不正确。应该是要么大喊大叫不堵耳朵,要么堵耳闭嘴,这样能保证鼓膜两侧气压相等,保护了鼓膜。

4. 很多聋哑人当中,其实并不是生下来就聋哑。只是因为生下来发生听觉障碍,听不见别的声音,也没有说话的意识。所以导致他们不会说话。

和老师一起梳理本节的知识要素,提纲挈领,学生能很清晰的掌握知识脉络。有利于学生巩固知识。

这一环节的设计促进了知识的整合、迁移和应用,起到举一反三的作用。由知识立意逐步过渡到能力立意,针对性强,注重知识的应用,使学生学会用学到的知识解释实际生活中的生物学现象、问题。

当堂检测

反馈评价

布置课下作业

(5分钟)

课堂达标检测题:

A类:《新课程助学丛书·生物助学》88页“当堂达标”1-5题。

B类:《新课程助学丛书·生物助学》88-89页“当堂达标”6-8题。

教师对学生的做题情况进行巡视了解,重点题目可以进行提问或讲解。

课下作业:

A类:教材96页第1题。

B类:教材96页第2题。

学生独立自主完成,课堂检测要及时互纠。

搜集学生集中出错的题目,进行分析纠正,学生对错题进行二次答题。做到当堂达标百分之百。

通过练习加强学生对所学知识的理解,同时培养学生的答题速度和规范,将学习延伸到课下。

板书设计:

人体对周围世界的感知——听觉

耳的结构和功能

二、听觉的形成:

外界声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→大脑皮层听觉中枢→产生听觉?

三、其他感觉:触觉、嗅觉、味觉