八年级生物下册 第6单元 第2章 第3节 能量流动和物质循环(第2课时)教案

文档属性

| 名称 | 八年级生物下册 第6单元 第2章 第3节 能量流动和物质循环(第2课时)教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

能量流动和物质

教学目标:

一、知识目标:

1、以碳循环为例认识物质循环的过程及特点。(重点)

2、说出能量流动与物质循环的过程及特点。(难点)

教学方法及学法指导:

教学方法:

“能量的流动和物质的循环” 是初中生物教学的传统内容,集合了生物学的基本知识、基本概念和基本研究方法为一体的重要内容之一。同时也是集重点和难点为一体的一个部分。这一部分知识的学习,又能进一步理解能量的流动,同时提升对能量流动和物质循环关系的实质性的认识。

为体现学生在教学中的主体地位,促进学生知识、技能和生物科学素养的提高,选择自主探究式学习方式作为本课的总体设计。即学生在教师指导下,从自然、社会、生活中选择和确定研究主题,在教学中,创设一种类似于科学研究的情境,通过学生自主、独立的发现问题、收集与处理信息、表达与交流等探索活动,获得知识、技能、情感与态度的发展,特别是探索精神和创新能力发展的学习方式和学习过程。

学法指导:

(1)、学生课前预习。

(2)、课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。?

(3)、小组合作:上课之前学生按事先分组,进行合作交流活动。

(4)、小组交流:学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。?

课前准备:课件制作 安排课前预习内容

教学过程:

教学环节及 时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

复习提问 3分钟

课件出示复习思考题:

能量的的源头,相关的生理过程,能量的转换形式?

能量传递的途径,形式?

能量流动的特点?

学生回忆回答:能量流动单向流动、逐级递减 太阳等(注意答案要规范)

复习旧知,强化知识,为新知铺垫。

创设情景

导入新课

4分钟

太阳的能量可以源源不断的输入生态系统,而生态系统中的物质却多数由地球提供的。让学生讨论:为什么维持生态系统所需的大量物质,例如水、氮、碳等许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所耗尽?

(引导同学积极思考物质循环)

第三节 能量的流动和物质的循环(二)(板书)

学生思考,讨论

激发学习新知的兴趣

由学生可能的回答引导,导入新课。

提出问题

2分钟

提出问题

碳在生态系统中存在形式?

生物圈中碳是如何循环的?

你还知道哪些物质在生物圈中的循环过程?

(引导学生根据生活经验做出合适的假设)

学生讨论

学生猜测后回答:

二氧化碳、含碳的化合物

呼吸作用 光合作用水、氮等的循环

学生分析讨论后回答:

碳酸盐、煤和石油

含碳的有机物

根据老师的要求独立写出公式然后交流改正并思考提出的问题

1公式:

光合作用

二氧化碳+水→有机物+氧气

呼吸作用

有机物+氧气→二氧化碳+水+能量

2、通过光合作用进入生物圈,通过呼吸作用回到自然界

3、碳可以循环

学习小组共同思考老师提出的问题

交流:

动植物的遗体亿万年的变化

燃烧放出大量二氧化碳

学生动手画图

然后针对画图展开

小组内交流

小组间交流

看图注意每个环节每个箭头分别代表那种成分,那个生理过程。

观察老师出示的图片,查找自己在画图时做的好的地方和不足之处

及时改正。

学生思考填空

C生产者

有机物

消费者

分解者

光合作用

分解作用

等

思考二氧化碳增多对环境的影响

学生回答:

温室效应

地球表面温度升高等

植树造林

减少化石燃料的使用等

学生回答:

各学习小组展示收集的相关资料

水循环

氮循环

小组讨论之后由小组代表回答:

1、循环的特点:周而复始

2、物质循环的概念:

在生态系统中,组成生物体的化学元素从无机环境开始,经生产者、消费者、分解者,又回到无机环境的过程。

3、南极无人常驻在企鹅的体内发现DDT说明物质循环具有全球性

小组代表回答:

1、能量单向流动,逐级递减,物质循环周而复始

2、密切相关、不可分割

比较老师出示的图表和自己总结的有哪些不同留意自己没想到的和不理解的地方,小组内合作解决他们。

提出本节课学生将要学习的知识,需要思考的问题

学生回忆以前的知识通过教师的引导思考新问题

教师合理引导学生自己能学会很多的知识

通过自主学习、交流使学生对所学的知识有所了解。

培养学生收集资料的本领

及时评价可以激发学习的热情

一是展示做的优秀的图片,二是让学生对自己的思考作出适当的调整

适当的练习对知识的掌握有好处

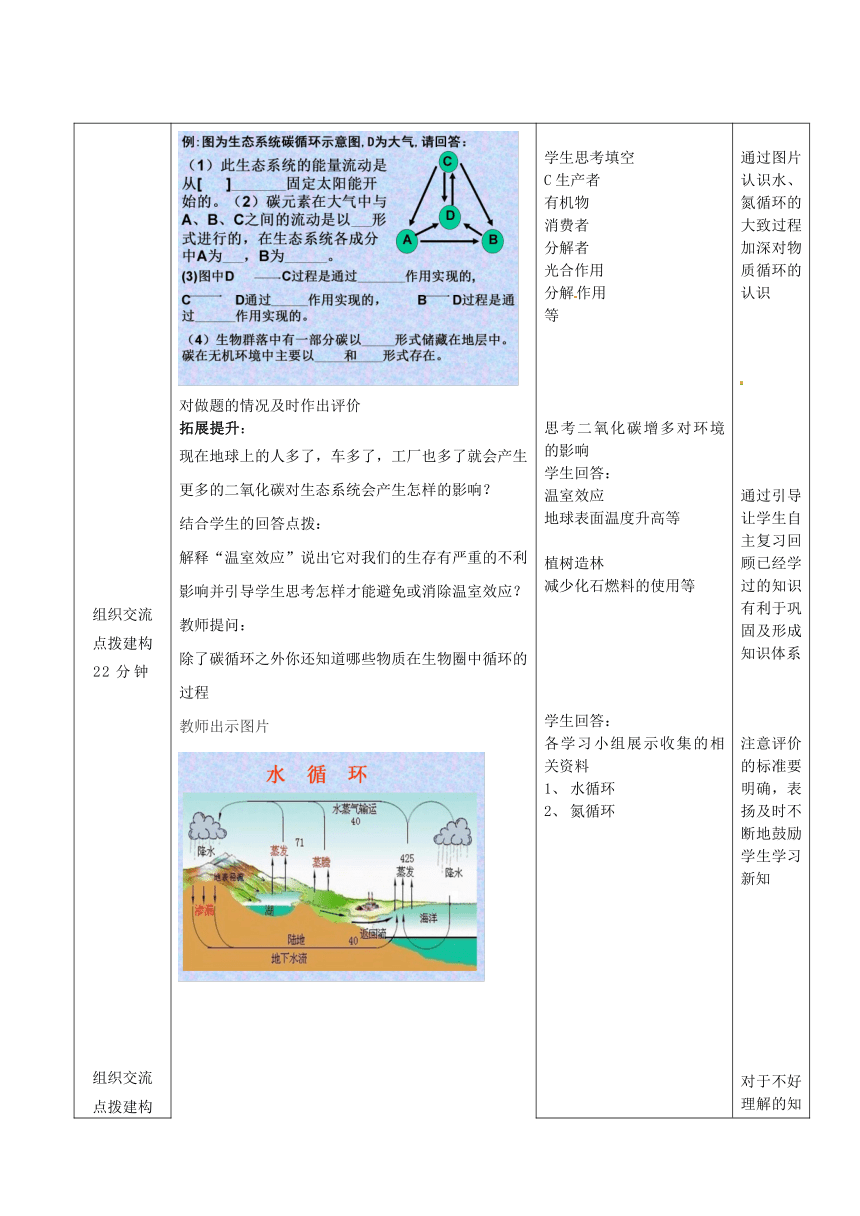

通过图片认识水、氮循环的大致过程加深对物质循环的认识

通过引导让学生自主复习回顾已经学过的知识有利于巩固及形成知识体系

注意评价的标准要明确,表扬及时不断地鼓励学生学习新知

对于不好理解的知识教师及时补充以利于学生掌握

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

探究之旅

【分析与讨论】

多媒体展示p51分析与讨论资料

资料一:自然界中碳分布广泛,主要以碳酸盐(石灰岩、珊瑚礁)、煤、石油等形式存在地球上,其余的则以二氧化碳的存在形式存在于大气中。

分析材料,思考碳的存在形式并说出你的分析结果

碳在无机环境存在的形式?

碳在生物体存在的形式?

讨论后以学习小组为单位交流

教师点拨:

1.碳在自然界的存在形式

(1)无机环境存在的形式: 碳酸盐、煤和石油、二氧化碳。

(2)生物体存在的形式:含碳的有机物(淀粉、葡萄糖)。

资料二:绿色植物通过光合作用将大量的二氧化碳转化成有机物。每年全球生物体以有机物形式保持的碳含量可达3×10^13吨。生产者、消费者和分解者在生命活动中通过呼吸作用又将体内的有机物分解成二氧化碳,归还到大气中。

回顾光合作用和呼吸作用写出公式

思考碳进入、流出生物体的途径

多媒体展示这两个生理过程

根据你们的回答是不是可以得出这样的结论:无机环境中的碳可以进入生物体,生物体中的碳也可以回到无机环境。周而复始的进行

教师点拨:

1、碳进入生物体的途径:绿色植物的光合作用

2、碳在生物体之间传递途径:食物链

3、碳进入大气的途径:呼吸作用

资料三:动植物死亡后,其遗体被细菌、真菌等分解者分解。如果它们的遗体沉积在海洋和湖泊的底部并被迅速的掩埋,经过地质演化作用可以转化成为煤炭石油和天然气等化石燃料。人们对这些化石燃料的开发利用,又将它们转变成二氧化碳释放到大气中。

提出思考题:

煤和石油的形成

煤和石油的燃烧

教师点拨:

碳进入大气的途径:呼吸作用、化石燃料的燃烧、分解者有分解作用

通过对三个材料的分析你知道碳循环了吗?可以动手画一下碳是怎么循环的吗?

教师及时观察导学生画图并对学生的情况进行评价

小结(碳循环的过程)(板书)

课件展示:碳循环示意图

重点说出碳进入生物方式,碳不同的存在形式,从生物体流出的方式,讲清碳循环的过程。将小组画的较好的图完善后展示给同学们

巩固提高:

对做题的情况及时作出评价

拓展提升:

现在地球上的人多了,车多了,工厂也多了就会产生更多的二氧化碳对生态系统会产生怎样的影响?

结合学生的回答点拨:

解释“温室效应”说出它对我们的生存有严重的不利影响并引导学生思考怎样才能避免或消除温室效应?

教师提问:

除了碳循环之外你还知道哪些物质在生物圈中循环的过程

教师出示图片

以上我们一起认识了碳、水、氮的循环过程生态系统中还有很多物质也要循环,你是否发现物质循环的特点了?

教师对学生的回答点评总结:

这就是为什么维持生态系统所需的大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完的原因。循环的特点是周而复始。

教师指导解疑:以南极企鹅体内含DDT为例帮助学生认识全球性,物质循环的特点。

引导学生树立环保意识

学以致用:

尝试用刚才学习的物质循环有关知识分析古诗,

“落红不是无情物,化做春泥更护花”,

看看古人是不是也了解我们今天所学的内容

通过两节课的学习我们知道了能量的流动和物质循环的相关知识,那你是否注意到它们之间存在关系和区别以及各自的特点?

教师出示图表片点拨:

能量流动和物质循环的关系(板书)

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

反思归纳

巩固提升 6分钟

看课本回顾:

这节课你收获了哪些?

碳循环的过程(展示图片)

物质循环的概念

3、能量流动和物质循环的的关系。(展示图片)

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

还有哪些疑问?

1、学生总结本课所学:

碳循环的过程,物质循环的概念,能量流动和物质循环的区别联系。

2、做助学自我感知部分。

学生复述所学内容,有助于及时巩固,教师展示加强记忆

课堂达标检测题及课下作业

8分钟

A类:(单独完成)

1.与自然界的碳循环关系最为密切的两种细胞器是( )

A.核糖体和叶绿体 B.核糖体和线粒体

C.内质网和高尔基体 D.线粒体和叶绿体

2.在生态系统碳循环中,既能使CO2进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.绿色植物 B.肉食动物

C.植食动物 D.分解者

B类:(共同完成)

3.右图为生态系统各组成成分的关系图解示意图,请回答如下问题:

Ⅰ 图中A、B、C、D各指什么?

Ⅱ 图中①—⑦又分别指什么?

C类:(教师指导)

4.下图是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(l)杂草在该生态系统中属于 。

(2)蘑菇在该生态系统中属于 。

(3)鸭在该生态系统中属于第 营养级。

(4)能量在各种生物之间以间以 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 的形式进行循环。

回顾碳循环的知识独立完成12题。

小组合作完成

教师及时指导后,自己查缺补漏

在老师的指导下完成

针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

通过练习加强对所学碳循环知识的理解,同时培养学生的巩固知识的习惯。

考察能量流动和物质循环的知识

板书设计:

第三节 能量流动和物质循环(二)

二、物质循环

1、概念:

2、碳循环的过程:

三、能量流动和物质循环的关系

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

教学反思:

在教学中我重点做了以下几点:

1、创设情景引导学生思考:物质——组成生物体的基本元素,循环——生物群落与无机环境之间的循环往复。

2、引导学生通过自主学习、合作探究来认识碳循环的形式、特点、过程的归纳,通过巩固提高、拓展提升来加深学生对知识的认识理解。

3、通过先复习能量的流动,再学习物质的循环,最后引导学生比较的方式,去解决能量的流动和物质循环的关系。最后用表格的形式加以强化。

教师在教学中应想法成为真正的引导者,注重学生的主体地位,积极引导学生在课上进行自主学习、合作探究等活动。

不足之处:课堂上给学生充分思考的时间太少,没有很好的照顾到全体同学,忽视了坐在后边的学生,他们当中有些很不错的回答没有及时予以反馈,今后应该吸取这方面的经验,向优秀教师学习,提升教师的专业水平。

教学目标:

一、知识目标:

1、以碳循环为例认识物质循环的过程及特点。(重点)

2、说出能量流动与物质循环的过程及特点。(难点)

教学方法及学法指导:

教学方法:

“能量的流动和物质的循环” 是初中生物教学的传统内容,集合了生物学的基本知识、基本概念和基本研究方法为一体的重要内容之一。同时也是集重点和难点为一体的一个部分。这一部分知识的学习,又能进一步理解能量的流动,同时提升对能量流动和物质循环关系的实质性的认识。

为体现学生在教学中的主体地位,促进学生知识、技能和生物科学素养的提高,选择自主探究式学习方式作为本课的总体设计。即学生在教师指导下,从自然、社会、生活中选择和确定研究主题,在教学中,创设一种类似于科学研究的情境,通过学生自主、独立的发现问题、收集与处理信息、表达与交流等探索活动,获得知识、技能、情感与态度的发展,特别是探索精神和创新能力发展的学习方式和学习过程。

学法指导:

(1)、学生课前预习。

(2)、课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。?

(3)、小组合作:上课之前学生按事先分组,进行合作交流活动。

(4)、小组交流:学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。?

课前准备:课件制作 安排课前预习内容

教学过程:

教学环节及 时间安排

教师活动

学生活动

设计意图

复习提问 3分钟

课件出示复习思考题:

能量的的源头,相关的生理过程,能量的转换形式?

能量传递的途径,形式?

能量流动的特点?

学生回忆回答:能量流动单向流动、逐级递减 太阳等(注意答案要规范)

复习旧知,强化知识,为新知铺垫。

创设情景

导入新课

4分钟

太阳的能量可以源源不断的输入生态系统,而生态系统中的物质却多数由地球提供的。让学生讨论:为什么维持生态系统所需的大量物质,例如水、氮、碳等许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所耗尽?

(引导同学积极思考物质循环)

第三节 能量的流动和物质的循环(二)(板书)

学生思考,讨论

激发学习新知的兴趣

由学生可能的回答引导,导入新课。

提出问题

2分钟

提出问题

碳在生态系统中存在形式?

生物圈中碳是如何循环的?

你还知道哪些物质在生物圈中的循环过程?

(引导学生根据生活经验做出合适的假设)

学生讨论

学生猜测后回答:

二氧化碳、含碳的化合物

呼吸作用 光合作用水、氮等的循环

学生分析讨论后回答:

碳酸盐、煤和石油

含碳的有机物

根据老师的要求独立写出公式然后交流改正并思考提出的问题

1公式:

光合作用

二氧化碳+水→有机物+氧气

呼吸作用

有机物+氧气→二氧化碳+水+能量

2、通过光合作用进入生物圈,通过呼吸作用回到自然界

3、碳可以循环

学习小组共同思考老师提出的问题

交流:

动植物的遗体亿万年的变化

燃烧放出大量二氧化碳

学生动手画图

然后针对画图展开

小组内交流

小组间交流

看图注意每个环节每个箭头分别代表那种成分,那个生理过程。

观察老师出示的图片,查找自己在画图时做的好的地方和不足之处

及时改正。

学生思考填空

C生产者

有机物

消费者

分解者

光合作用

分解作用

等

思考二氧化碳增多对环境的影响

学生回答:

温室效应

地球表面温度升高等

植树造林

减少化石燃料的使用等

学生回答:

各学习小组展示收集的相关资料

水循环

氮循环

小组讨论之后由小组代表回答:

1、循环的特点:周而复始

2、物质循环的概念:

在生态系统中,组成生物体的化学元素从无机环境开始,经生产者、消费者、分解者,又回到无机环境的过程。

3、南极无人常驻在企鹅的体内发现DDT说明物质循环具有全球性

小组代表回答:

1、能量单向流动,逐级递减,物质循环周而复始

2、密切相关、不可分割

比较老师出示的图表和自己总结的有哪些不同留意自己没想到的和不理解的地方,小组内合作解决他们。

提出本节课学生将要学习的知识,需要思考的问题

学生回忆以前的知识通过教师的引导思考新问题

教师合理引导学生自己能学会很多的知识

通过自主学习、交流使学生对所学的知识有所了解。

培养学生收集资料的本领

及时评价可以激发学习的热情

一是展示做的优秀的图片,二是让学生对自己的思考作出适当的调整

适当的练习对知识的掌握有好处

通过图片认识水、氮循环的大致过程加深对物质循环的认识

通过引导让学生自主复习回顾已经学过的知识有利于巩固及形成知识体系

注意评价的标准要明确,表扬及时不断地鼓励学生学习新知

对于不好理解的知识教师及时补充以利于学生掌握

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

组织交流

点拨建构

22分钟

探究之旅

【分析与讨论】

多媒体展示p51分析与讨论资料

资料一:自然界中碳分布广泛,主要以碳酸盐(石灰岩、珊瑚礁)、煤、石油等形式存在地球上,其余的则以二氧化碳的存在形式存在于大气中。

分析材料,思考碳的存在形式并说出你的分析结果

碳在无机环境存在的形式?

碳在生物体存在的形式?

讨论后以学习小组为单位交流

教师点拨:

1.碳在自然界的存在形式

(1)无机环境存在的形式: 碳酸盐、煤和石油、二氧化碳。

(2)生物体存在的形式:含碳的有机物(淀粉、葡萄糖)。

资料二:绿色植物通过光合作用将大量的二氧化碳转化成有机物。每年全球生物体以有机物形式保持的碳含量可达3×10^13吨。生产者、消费者和分解者在生命活动中通过呼吸作用又将体内的有机物分解成二氧化碳,归还到大气中。

回顾光合作用和呼吸作用写出公式

思考碳进入、流出生物体的途径

多媒体展示这两个生理过程

根据你们的回答是不是可以得出这样的结论:无机环境中的碳可以进入生物体,生物体中的碳也可以回到无机环境。周而复始的进行

教师点拨:

1、碳进入生物体的途径:绿色植物的光合作用

2、碳在生物体之间传递途径:食物链

3、碳进入大气的途径:呼吸作用

资料三:动植物死亡后,其遗体被细菌、真菌等分解者分解。如果它们的遗体沉积在海洋和湖泊的底部并被迅速的掩埋,经过地质演化作用可以转化成为煤炭石油和天然气等化石燃料。人们对这些化石燃料的开发利用,又将它们转变成二氧化碳释放到大气中。

提出思考题:

煤和石油的形成

煤和石油的燃烧

教师点拨:

碳进入大气的途径:呼吸作用、化石燃料的燃烧、分解者有分解作用

通过对三个材料的分析你知道碳循环了吗?可以动手画一下碳是怎么循环的吗?

教师及时观察导学生画图并对学生的情况进行评价

小结(碳循环的过程)(板书)

课件展示:碳循环示意图

重点说出碳进入生物方式,碳不同的存在形式,从生物体流出的方式,讲清碳循环的过程。将小组画的较好的图完善后展示给同学们

巩固提高:

对做题的情况及时作出评价

拓展提升:

现在地球上的人多了,车多了,工厂也多了就会产生更多的二氧化碳对生态系统会产生怎样的影响?

结合学生的回答点拨:

解释“温室效应”说出它对我们的生存有严重的不利影响并引导学生思考怎样才能避免或消除温室效应?

教师提问:

除了碳循环之外你还知道哪些物质在生物圈中循环的过程

教师出示图片

以上我们一起认识了碳、水、氮的循环过程生态系统中还有很多物质也要循环,你是否发现物质循环的特点了?

教师对学生的回答点评总结:

这就是为什么维持生态系统所需的大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完的原因。循环的特点是周而复始。

教师指导解疑:以南极企鹅体内含DDT为例帮助学生认识全球性,物质循环的特点。

引导学生树立环保意识

学以致用:

尝试用刚才学习的物质循环有关知识分析古诗,

“落红不是无情物,化做春泥更护花”,

看看古人是不是也了解我们今天所学的内容

通过两节课的学习我们知道了能量的流动和物质循环的相关知识,那你是否注意到它们之间存在关系和区别以及各自的特点?

教师出示图表片点拨:

能量流动和物质循环的关系(板书)

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

反思归纳

巩固提升 6分钟

看课本回顾:

这节课你收获了哪些?

碳循环的过程(展示图片)

物质循环的概念

3、能量流动和物质循环的的关系。(展示图片)

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

还有哪些疑问?

1、学生总结本课所学:

碳循环的过程,物质循环的概念,能量流动和物质循环的区别联系。

2、做助学自我感知部分。

学生复述所学内容,有助于及时巩固,教师展示加强记忆

课堂达标检测题及课下作业

8分钟

A类:(单独完成)

1.与自然界的碳循环关系最为密切的两种细胞器是( )

A.核糖体和叶绿体 B.核糖体和线粒体

C.内质网和高尔基体 D.线粒体和叶绿体

2.在生态系统碳循环中,既能使CO2进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.绿色植物 B.肉食动物

C.植食动物 D.分解者

B类:(共同完成)

3.右图为生态系统各组成成分的关系图解示意图,请回答如下问题:

Ⅰ 图中A、B、C、D各指什么?

Ⅱ 图中①—⑦又分别指什么?

C类:(教师指导)

4.下图是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(l)杂草在该生态系统中属于 。

(2)蘑菇在该生态系统中属于 。

(3)鸭在该生态系统中属于第 营养级。

(4)能量在各种生物之间以间以 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 的形式进行循环。

回顾碳循环的知识独立完成12题。

小组合作完成

教师及时指导后,自己查缺补漏

在老师的指导下完成

针对不同层次的学生提出明确的完成目标。

通过练习加强对所学碳循环知识的理解,同时培养学生的巩固知识的习惯。

考察能量流动和物质循环的知识

板书设计:

第三节 能量流动和物质循环(二)

二、物质循环

1、概念:

2、碳循环的过程:

三、能量流动和物质循环的关系

项目

能量流动

物质循环

特点

单向流动、逐级递减

往复周而复始循环、全球性

联系

密切相关、不可分割

教学反思:

在教学中我重点做了以下几点:

1、创设情景引导学生思考:物质——组成生物体的基本元素,循环——生物群落与无机环境之间的循环往复。

2、引导学生通过自主学习、合作探究来认识碳循环的形式、特点、过程的归纳,通过巩固提高、拓展提升来加深学生对知识的认识理解。

3、通过先复习能量的流动,再学习物质的循环,最后引导学生比较的方式,去解决能量的流动和物质循环的关系。最后用表格的形式加以强化。

教师在教学中应想法成为真正的引导者,注重学生的主体地位,积极引导学生在课上进行自主学习、合作探究等活动。

不足之处:课堂上给学生充分思考的时间太少,没有很好的照顾到全体同学,忽视了坐在后边的学生,他们当中有些很不错的回答没有及时予以反馈,今后应该吸取这方面的经验,向优秀教师学习,提升教师的专业水平。