2.1水能溶解一些物质 教案

图片预览

文档简介

教学设计与反思

课题:《水能溶解一些物质》

科目: 科学

教学对象:学生

课时: 1课时

一、教学内容分析

本课是教科版四年级上册第二单元《溶解》中的第一课——《水能溶解一些物质》。本课着重于对溶解现象的观察,能够判断某种物质在水中是否溶解了,为后面研究水是怎样溶解物质的,以及不同物质在水中的溶解能力等知识提供感性和理性的基础。

二、教学目标

知识与技能:

1、一些物质可以溶解在水中,一些物质不能溶解在水中。

2、不能用过滤的方法把溶解了的物质从水中分离出来。

过程与方法:

1、观察和描述几种固体物质在水中的溶解和不溶解现象。

2、使用过滤装置分离几种固体与水的混合物。

情感、态度、价值观:

1、体验研究溶解与不溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。

2、严格按规范利用过滤装置进行实验。

三、学习者特征分析

溶解是一种物质(溶质)均匀地分散于另一种物质(溶剂)中,形成均匀,稳定溶液的过程。通过课前和学生的交流得知:四年级学生对于溶解是有一定认识的,如把少量糖或者盐放在水里,就会慢慢化掉,类似这样的现象,学生都见过,甚至亲手做过。但还不能准确地说清楚什么是溶解,还不能准确判断物质是否发生溶解。

四、教学策略选择与设计

本课设计重点培养三种能力:实验操作能力、观察描述能力、概括归纳能力。但是由于山区的学生实验操作能力、观察描述能力和概括归纳能力都有限,所以在教学过程中,我是一步一步引导学生完成学习任务的:1、我边演示边边讲解,引导学生完成活动一(食盐和沙子在水中的变化);2放手让学生自主探究活动二(观察面粉在水里的溶解状况),并进一步引导用什么办法能把面粉从水中分离出来,引出下一个活动;3、在做过虑混合物时是个难点,为了让学生很好的完成这项活动,我先让学生了解过滤装置及注意事项,再边演示边讲解,并且要求学生跟着我同步完成活动三(过滤混合物,促进溶解概念的提升),在这个过程中,学生出现问题及进解决。

五、教学重点及难点

教学重点:

观察、比较、描述食盐、沙和面粉三种物质在水中的溶解与不溶解。

教学难点:

1、比较食盐、沙和面粉在水中的变化有哪些异同。

2、过滤实验的规范操作。

六、教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

一、创设情境,导入新课

出示两杯水(其中一杯是白糖水),从外观上看这两杯水有什么不同?

请一名学生尝尝这两杯水是否一样?

说说水为什么会甜呢?糖哪里去了?

老师进一步解释:同学们说的“糖在水中化了”本节课中的出现这种现象要说“糖在水中溶解了”。

看看桌子上的食盐和沙子(淘洗过的沙子),请同学们猜一猜哪个会溶解哪个不会溶解?(板书:水能溶解一些物质)

为了证明同学们的猜测,下面我们一起来做实验。

学生观察,回答。

学生分别尝两杯水,并告诉其他同学这两杯水的不同之处。

学生可能会说“水里有糖”“糖在水中化了”。

学生说自己的猜测。

一些学生也许听说过“溶解”一词,但不清楚究竟什么是溶解。我先出示两杯水(其中一杯是糖水),请学生看一看、尝一尝、说一说,调动了学生原有的生活经验,让学生初步感知“溶解”,也就自然的导入本课,让学生轻松进入学习状态,激发起学生想要探究、想要主动参与的欲望,为下一步学生们能以饱满的热情进行学习做好铺垫。

二、观察食盐和沙子在水中的变化

请同学们根着老师一起做实验。(老师演示,学生根着做。)

1、请各小组先观察食盐和沙子的样子,再分别把一平匙食盐和沙子分别放入装有水的烧杯里(不搅拌),观察。

2、用玻璃棒搅拌,观察。

3、把盛有食盐和沙子的烧杯静放一会儿,再观察。

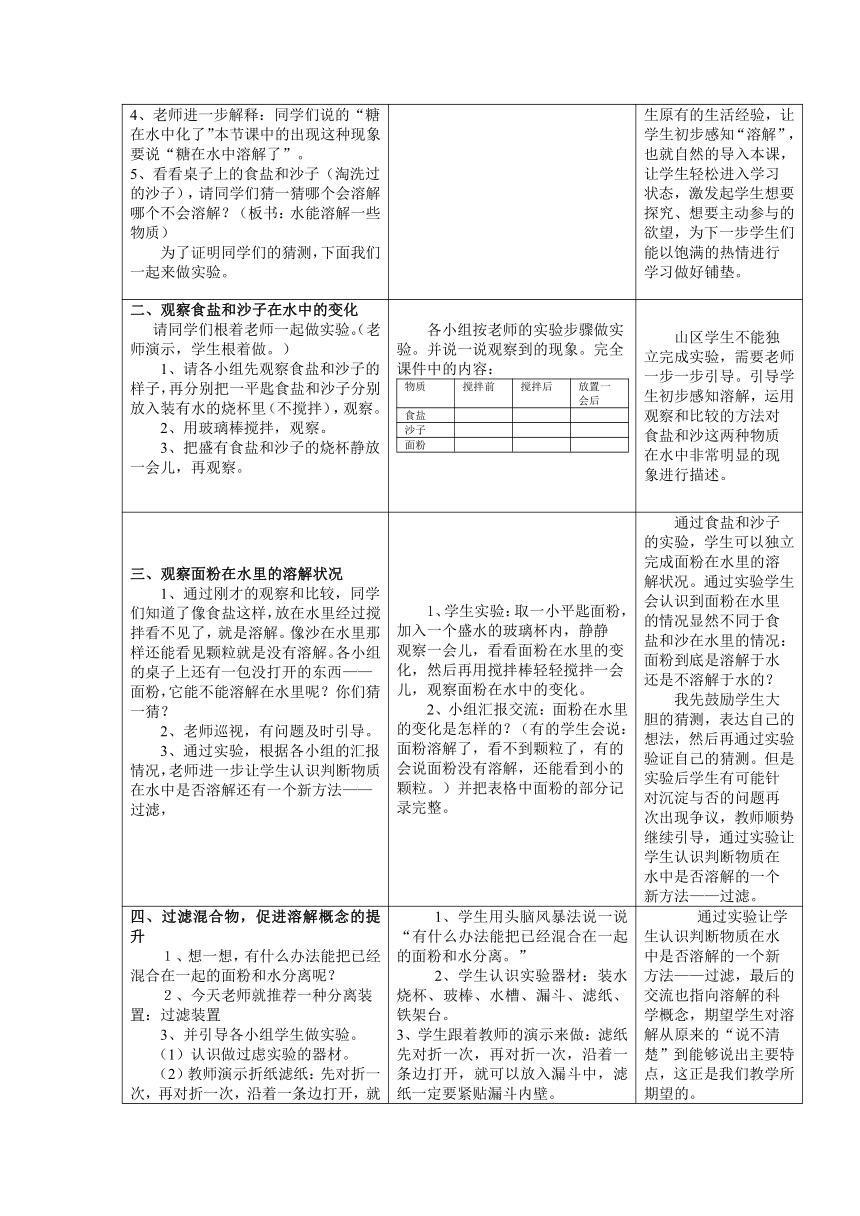

各小组按老师的实验步骤做实验。并说一说观察到的现象。完全课件中的内容:

物质

搅拌前

搅拌后

放置一会后

食盐

沙子

面粉

山区学生不能独立完成实验,需要老师一步一步引导。引导学生初步感知溶解,运用观察和比较的方法对食盐和沙这两种物质在水中非常明显的现象进行描述。

三、观察面粉在水里的溶解状况

通过刚才的观察和比较,同学们知道了像食盐这样,放在水里经过搅拌看不见了,就是溶解。像沙在水里那样还能看见颗粒就是没有溶解。各小组的桌子上还有一包没打开的东西——面粉,它能不能溶解在水里呢?你们猜一猜?

老师巡视,有问题及时引导。

3、通过实验,根据各小组的汇报情况,老师进一步让学生认识判断物质在水中是否溶解还有一个新方法——过滤,

1、学生实验:取一小平匙面粉,加入一个盛水的玻璃杯内,静静

观察一会儿,看看面粉在水里的变化,然后再用搅拌棒轻轻搅拌一会儿,观察面粉在水中的变化。

2、小组汇报交流:面粉在水里的变化是怎样的?(有的学生会说:面粉溶解了,看不到颗粒了,有的会说面粉没有溶解,还能看到小的颗粒。)并把表格中面粉的部分记录完整。

通过食盐和沙子的实验,学生可以独立完成面粉在水里的溶解状况。通过实验学生会认识到面粉在水里的情况显然不同于食盐和沙在水里的情况:面粉到底是溶解于水还是不溶解于水的?

我先鼓励学生大胆的猜测,表达自己的想法,然后再通过实验验证自己的猜测。但是实验后学生有可能针对沉淀与否的问题再次出现争议,教师顺势继续引导,通过实验让学生认识判断物质在水中是否溶解的一个新方法——过滤。

四、过滤混合物,促进溶解概念的提升

1、想一想,有什么办法能把已经混合在一起的面粉和水分离呢?

2、今天老师就推荐一种分离装置:过滤装置

3、并引导各小组学生做实验。

(1)认识做过虑实验的器材。

(2)教师演示折纸滤纸:先对折一次,再对折一次,沿着一条边打开,就可以放入漏斗中,滤纸一定要紧贴漏斗内壁。(课件)

(3)教师演示过滤实验的规范操作,并讲解注意事项:让漏斗颈的底端紧贴烧杯的内壁。过滤时要使液体沿着玻璃棒慢慢流入漏斗内,漏斗里的液体的液面要低于滤纸的边缘,注意不要将液体溅到滤纸外。 (课件)

(4)教师巡视,学生做实验,要求:1、2小组过滤面粉和水的混合物,3、4个小组就过滤食盐溶液。5、6个小组就过滤沙子溶液。

4、同学们,老师注意到,你们在过滤时遇到了很多的问题。谁说说,你们小组遇到了什么问题?为什么会这样?怎么解决呢?

5、教师看到过滤完成后,请同学们坐好。现在我们就把滤纸拿出来,打开,看看滤纸上有什么?请各小组代表说说结果?(溶解了的物质不能用过滤的方法从水中分离出来,不能溶解的物质可以通过过滤的方法从水中分离出来。)

1、学生用头脑风暴法说一说“有什么办法能把已经混合在一起的面粉和水分离。”

2、学生认识实验器材:装水烧杯、玻棒、水槽、漏斗、滤纸、铁架台。

3、学生跟着教师的演示来做:滤纸先对折一次,再对折一次,沿着一条边打开,就可以放入漏斗中,滤纸一定要紧贴漏斗内壁。

4、学生跟着教师的演示实验完成各小组事先按排好的要过虑的混合物。并及时交流各小组遇到的问题,说明原因及解决的办法。

7、观察:各小组把滤纸拿出来看一看滤纸上有什么?并汇报结果。

通过实验让学生认识判断物质在水中是否溶解的一个新方法——过滤,最后的交流也指向溶解的科学概念,期望学生对溶解从原来的“说不清楚”到能够说出主要特点,这正是我们教学所期望的。

五、归纳整理、问题延伸

1、做了这么多的实验,让我们一起来整理一下吧!

2、经过今天的探究,我们一定都有很多的收获,谁愿意来谈谈呢?水能溶解一些物质,水还不能溶解一些物质,请同学们在课后调查一下,哪些东西会溶解在水里?哪些不会溶解?

学生整理获得的信息。

谈收获。

在活动结束之后,及时组织学生对所学的知识及技能进行整理和归纳,是一个非常好的学习习惯,然后让学生带着问题走进课堂,又带着问题走出课堂,总的来说,课后的探究活动是课内探究活动的延伸,让学生能真正体验到生活中处处有科学。

七、教学评价设计

评价

指标

评价等级及分数

得分

A(10分)

B(7分)

C(3分)

个人评

同学评

教师评

听课情况

认真听课,没有走神,讲闲话等现象。

听课比较认真,偶尔有走神,讲闲话等现象

听课不认真,走神、讲闲话现象比较严重。

发言情况

积极举手发言,并有自己的见解。

能举手发言,答案中有自己的思维较少。

很少发言,不表达自己的观点

合作

交流

组织能力强,且善于与组员合作,虚心听取别人的建议,能大胆地提出有价值的见解。

能够配合同学开展小组活动,较认真的听取和采纳同学给出的建议。

缺乏与组员合作的精神,很难听取和采纳同学给出的建议。

创新

情况

能灵活应变,能发现和提出问题,分析问题、解决问题。

有应变能力,能发现和提出问题,分析问题、解决问题。

不会应变,只能提出个别问题,不能分析问题、解决问题。

成果

展示

汇报清晰、流畅,有条理,内容完整。

汇报清晰,内容较完整。

汇报不清晰

我这样评价自己

同学眼理的我

老师的评语

八、板书设计

? 水能溶解一些物质

物质

不搅拌

搅拌后

放置一会后

是否溶解

食盐

颗粒慢慢变小

颗粒慢慢消失

颗粒消失

是

沙子

不变

不变

不变

否

面粉

不变

分散在水中

沉淀在水底

否

九.教学反思

本课的教学流程主要是有三个活动:活动一:比较观察食盐、沙在水中的状态。引导学生通过猜一猜、尝一尝、做一做、看一看的方法比较两杯混合物的主要区别,发现溶解的主要特征:变成微粒,没有沉淀。活动二:观察面粉在水中溶解了吗?引导学生进一步进行观察和比较,通过小组成员自主探究来加深对溶解和不溶解的理解。活动三:用过滤的方法,分别过滤食盐、沙和面粉与水的混合物。指导学生严格按规范利用过滤装置进行实验,通过实验观察能够说出主要特点:物质均匀、稳定的分散在水中,肉眼看不见,不会自行沉降,不能用过滤的方法把溶液中的物质分离出来。

我认为在本次教学活动过程中,我导入新颖,激起了学生想探究科学知识的兴趣,通过引导学生猜一猜、做一做、看一看、说一说等,使学生的实验操作能力,观察描述能力,归纳概括能力得到了进一步提升,也激发了学生探究的热情。在做过滤实验时,学生将混合物倒入漏斗后,我马上组织学生进行讨论,在过滤时你们遇到了什么问题?为什么会遇到这样的问题?怎样解决?从而使学生明确怎样过滤才是规范的,正确的,更明确了规范操作的重要性。但是,由于山区学生对实验的操作能力有限,在做过虑混合物时,出现滤纸破了的情况,而课堂时间是有限的,根本不能为学生更换滤纸重新进行过滤实验,导致了3个小组没有完成过滤,没能亲自看到过滤的结果。这让我感到课前准备工作的重要,如果我能把玻璃棒磨光滑,在过滤前再一次强调玻璃棒的使用方法,相信会避免这种情况的发生。

课后,我以学生交流得知,完成的效果还可以,就是说做过滤混合物时,虽然按的演示和讲解来做,但是还是很难。还有就是他们想自己再多做几个实验,可是时间不够。再让我上这节课时,会让学生自己课前准备一些做实验的物品,在自己小组完成教师布置的任务后,可以用自己带的物品来做探究实验。

课题:《水能溶解一些物质》

科目: 科学

教学对象:学生

课时: 1课时

一、教学内容分析

本课是教科版四年级上册第二单元《溶解》中的第一课——《水能溶解一些物质》。本课着重于对溶解现象的观察,能够判断某种物质在水中是否溶解了,为后面研究水是怎样溶解物质的,以及不同物质在水中的溶解能力等知识提供感性和理性的基础。

二、教学目标

知识与技能:

1、一些物质可以溶解在水中,一些物质不能溶解在水中。

2、不能用过滤的方法把溶解了的物质从水中分离出来。

过程与方法:

1、观察和描述几种固体物质在水中的溶解和不溶解现象。

2、使用过滤装置分离几种固体与水的混合物。

情感、态度、价值观:

1、体验研究溶解与不溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。

2、严格按规范利用过滤装置进行实验。

三、学习者特征分析

溶解是一种物质(溶质)均匀地分散于另一种物质(溶剂)中,形成均匀,稳定溶液的过程。通过课前和学生的交流得知:四年级学生对于溶解是有一定认识的,如把少量糖或者盐放在水里,就会慢慢化掉,类似这样的现象,学生都见过,甚至亲手做过。但还不能准确地说清楚什么是溶解,还不能准确判断物质是否发生溶解。

四、教学策略选择与设计

本课设计重点培养三种能力:实验操作能力、观察描述能力、概括归纳能力。但是由于山区的学生实验操作能力、观察描述能力和概括归纳能力都有限,所以在教学过程中,我是一步一步引导学生完成学习任务的:1、我边演示边边讲解,引导学生完成活动一(食盐和沙子在水中的变化);2放手让学生自主探究活动二(观察面粉在水里的溶解状况),并进一步引导用什么办法能把面粉从水中分离出来,引出下一个活动;3、在做过虑混合物时是个难点,为了让学生很好的完成这项活动,我先让学生了解过滤装置及注意事项,再边演示边讲解,并且要求学生跟着我同步完成活动三(过滤混合物,促进溶解概念的提升),在这个过程中,学生出现问题及进解决。

五、教学重点及难点

教学重点:

观察、比较、描述食盐、沙和面粉三种物质在水中的溶解与不溶解。

教学难点:

1、比较食盐、沙和面粉在水中的变化有哪些异同。

2、过滤实验的规范操作。

六、教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

一、创设情境,导入新课

出示两杯水(其中一杯是白糖水),从外观上看这两杯水有什么不同?

请一名学生尝尝这两杯水是否一样?

说说水为什么会甜呢?糖哪里去了?

老师进一步解释:同学们说的“糖在水中化了”本节课中的出现这种现象要说“糖在水中溶解了”。

看看桌子上的食盐和沙子(淘洗过的沙子),请同学们猜一猜哪个会溶解哪个不会溶解?(板书:水能溶解一些物质)

为了证明同学们的猜测,下面我们一起来做实验。

学生观察,回答。

学生分别尝两杯水,并告诉其他同学这两杯水的不同之处。

学生可能会说“水里有糖”“糖在水中化了”。

学生说自己的猜测。

一些学生也许听说过“溶解”一词,但不清楚究竟什么是溶解。我先出示两杯水(其中一杯是糖水),请学生看一看、尝一尝、说一说,调动了学生原有的生活经验,让学生初步感知“溶解”,也就自然的导入本课,让学生轻松进入学习状态,激发起学生想要探究、想要主动参与的欲望,为下一步学生们能以饱满的热情进行学习做好铺垫。

二、观察食盐和沙子在水中的变化

请同学们根着老师一起做实验。(老师演示,学生根着做。)

1、请各小组先观察食盐和沙子的样子,再分别把一平匙食盐和沙子分别放入装有水的烧杯里(不搅拌),观察。

2、用玻璃棒搅拌,观察。

3、把盛有食盐和沙子的烧杯静放一会儿,再观察。

各小组按老师的实验步骤做实验。并说一说观察到的现象。完全课件中的内容:

物质

搅拌前

搅拌后

放置一会后

食盐

沙子

面粉

山区学生不能独立完成实验,需要老师一步一步引导。引导学生初步感知溶解,运用观察和比较的方法对食盐和沙这两种物质在水中非常明显的现象进行描述。

三、观察面粉在水里的溶解状况

通过刚才的观察和比较,同学们知道了像食盐这样,放在水里经过搅拌看不见了,就是溶解。像沙在水里那样还能看见颗粒就是没有溶解。各小组的桌子上还有一包没打开的东西——面粉,它能不能溶解在水里呢?你们猜一猜?

老师巡视,有问题及时引导。

3、通过实验,根据各小组的汇报情况,老师进一步让学生认识判断物质在水中是否溶解还有一个新方法——过滤,

1、学生实验:取一小平匙面粉,加入一个盛水的玻璃杯内,静静

观察一会儿,看看面粉在水里的变化,然后再用搅拌棒轻轻搅拌一会儿,观察面粉在水中的变化。

2、小组汇报交流:面粉在水里的变化是怎样的?(有的学生会说:面粉溶解了,看不到颗粒了,有的会说面粉没有溶解,还能看到小的颗粒。)并把表格中面粉的部分记录完整。

通过食盐和沙子的实验,学生可以独立完成面粉在水里的溶解状况。通过实验学生会认识到面粉在水里的情况显然不同于食盐和沙在水里的情况:面粉到底是溶解于水还是不溶解于水的?

我先鼓励学生大胆的猜测,表达自己的想法,然后再通过实验验证自己的猜测。但是实验后学生有可能针对沉淀与否的问题再次出现争议,教师顺势继续引导,通过实验让学生认识判断物质在水中是否溶解的一个新方法——过滤。

四、过滤混合物,促进溶解概念的提升

1、想一想,有什么办法能把已经混合在一起的面粉和水分离呢?

2、今天老师就推荐一种分离装置:过滤装置

3、并引导各小组学生做实验。

(1)认识做过虑实验的器材。

(2)教师演示折纸滤纸:先对折一次,再对折一次,沿着一条边打开,就可以放入漏斗中,滤纸一定要紧贴漏斗内壁。(课件)

(3)教师演示过滤实验的规范操作,并讲解注意事项:让漏斗颈的底端紧贴烧杯的内壁。过滤时要使液体沿着玻璃棒慢慢流入漏斗内,漏斗里的液体的液面要低于滤纸的边缘,注意不要将液体溅到滤纸外。 (课件)

(4)教师巡视,学生做实验,要求:1、2小组过滤面粉和水的混合物,3、4个小组就过滤食盐溶液。5、6个小组就过滤沙子溶液。

4、同学们,老师注意到,你们在过滤时遇到了很多的问题。谁说说,你们小组遇到了什么问题?为什么会这样?怎么解决呢?

5、教师看到过滤完成后,请同学们坐好。现在我们就把滤纸拿出来,打开,看看滤纸上有什么?请各小组代表说说结果?(溶解了的物质不能用过滤的方法从水中分离出来,不能溶解的物质可以通过过滤的方法从水中分离出来。)

1、学生用头脑风暴法说一说“有什么办法能把已经混合在一起的面粉和水分离。”

2、学生认识实验器材:装水烧杯、玻棒、水槽、漏斗、滤纸、铁架台。

3、学生跟着教师的演示来做:滤纸先对折一次,再对折一次,沿着一条边打开,就可以放入漏斗中,滤纸一定要紧贴漏斗内壁。

4、学生跟着教师的演示实验完成各小组事先按排好的要过虑的混合物。并及时交流各小组遇到的问题,说明原因及解决的办法。

7、观察:各小组把滤纸拿出来看一看滤纸上有什么?并汇报结果。

通过实验让学生认识判断物质在水中是否溶解的一个新方法——过滤,最后的交流也指向溶解的科学概念,期望学生对溶解从原来的“说不清楚”到能够说出主要特点,这正是我们教学所期望的。

五、归纳整理、问题延伸

1、做了这么多的实验,让我们一起来整理一下吧!

2、经过今天的探究,我们一定都有很多的收获,谁愿意来谈谈呢?水能溶解一些物质,水还不能溶解一些物质,请同学们在课后调查一下,哪些东西会溶解在水里?哪些不会溶解?

学生整理获得的信息。

谈收获。

在活动结束之后,及时组织学生对所学的知识及技能进行整理和归纳,是一个非常好的学习习惯,然后让学生带着问题走进课堂,又带着问题走出课堂,总的来说,课后的探究活动是课内探究活动的延伸,让学生能真正体验到生活中处处有科学。

七、教学评价设计

评价

指标

评价等级及分数

得分

A(10分)

B(7分)

C(3分)

个人评

同学评

教师评

听课情况

认真听课,没有走神,讲闲话等现象。

听课比较认真,偶尔有走神,讲闲话等现象

听课不认真,走神、讲闲话现象比较严重。

发言情况

积极举手发言,并有自己的见解。

能举手发言,答案中有自己的思维较少。

很少发言,不表达自己的观点

合作

交流

组织能力强,且善于与组员合作,虚心听取别人的建议,能大胆地提出有价值的见解。

能够配合同学开展小组活动,较认真的听取和采纳同学给出的建议。

缺乏与组员合作的精神,很难听取和采纳同学给出的建议。

创新

情况

能灵活应变,能发现和提出问题,分析问题、解决问题。

有应变能力,能发现和提出问题,分析问题、解决问题。

不会应变,只能提出个别问题,不能分析问题、解决问题。

成果

展示

汇报清晰、流畅,有条理,内容完整。

汇报清晰,内容较完整。

汇报不清晰

我这样评价自己

同学眼理的我

老师的评语

八、板书设计

? 水能溶解一些物质

物质

不搅拌

搅拌后

放置一会后

是否溶解

食盐

颗粒慢慢变小

颗粒慢慢消失

颗粒消失

是

沙子

不变

不变

不变

否

面粉

不变

分散在水中

沉淀在水底

否

九.教学反思

本课的教学流程主要是有三个活动:活动一:比较观察食盐、沙在水中的状态。引导学生通过猜一猜、尝一尝、做一做、看一看的方法比较两杯混合物的主要区别,发现溶解的主要特征:变成微粒,没有沉淀。活动二:观察面粉在水中溶解了吗?引导学生进一步进行观察和比较,通过小组成员自主探究来加深对溶解和不溶解的理解。活动三:用过滤的方法,分别过滤食盐、沙和面粉与水的混合物。指导学生严格按规范利用过滤装置进行实验,通过实验观察能够说出主要特点:物质均匀、稳定的分散在水中,肉眼看不见,不会自行沉降,不能用过滤的方法把溶液中的物质分离出来。

我认为在本次教学活动过程中,我导入新颖,激起了学生想探究科学知识的兴趣,通过引导学生猜一猜、做一做、看一看、说一说等,使学生的实验操作能力,观察描述能力,归纳概括能力得到了进一步提升,也激发了学生探究的热情。在做过滤实验时,学生将混合物倒入漏斗后,我马上组织学生进行讨论,在过滤时你们遇到了什么问题?为什么会遇到这样的问题?怎样解决?从而使学生明确怎样过滤才是规范的,正确的,更明确了规范操作的重要性。但是,由于山区学生对实验的操作能力有限,在做过虑混合物时,出现滤纸破了的情况,而课堂时间是有限的,根本不能为学生更换滤纸重新进行过滤实验,导致了3个小组没有完成过滤,没能亲自看到过滤的结果。这让我感到课前准备工作的重要,如果我能把玻璃棒磨光滑,在过滤前再一次强调玻璃棒的使用方法,相信会避免这种情况的发生。

课后,我以学生交流得知,完成的效果还可以,就是说做过滤混合物时,虽然按的演示和讲解来做,但是还是很难。还有就是他们想自己再多做几个实验,可是时间不够。再让我上这节课时,会让学生自己课前准备一些做实验的物品,在自己小组完成教师布置的任务后,可以用自己带的物品来做探究实验。

同课章节目录

- 天气

- 1、我们关心天气

- 2、天气日历

- 3、温度与气温

- 4、风向和风速

- 5、降水量的测量

- 6、云的观测

- 7、总结我们的天气观察

- 溶解

- 1、水能溶解一些物质

- 2、物质在水中是怎样溶解的

- 3、液体之间的溶解现象

- 4、不同物质在水中的溶解能力

- 5、溶解的快与慢

- 6、100毫升水能溶解多少克食盐

- 7、分离食盐与水的方法

- 声音

- 1、听听声音

- 2、声音是怎样产生的

- 3、声音的变化

- 4、探索尺子的音高变化

- 5、声音的传播

- 6、我们是怎样听到声音的

- 7、保护我们的听力

- 我们的身体

- 1、身体的结构

- 2、骨骼、关节和肌肉

- 3、运动起来会怎样(一)

- 4、运动起来会怎样(二)

- 5、食物在体内的旅行

- 6、食物在口腔里的变化

- 7、相互协作的人体器官