地理:1.2《人口的空间变化(1)》课件(新人教版-必修2)

文档属性

| 名称 | 地理:1.2《人口的空间变化(1)》课件(新人教版-必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-12-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件17张PPT。新课标人教版课件系列《高中地理》

必修21.2《人口的空间变化》 (一) 教学目标 1、知识目标:

(1)了解人口的概念、主要类型,以及人口迁移的意义。

(2)掌握影响人口迁移的主要因素。

2、能力目标:

利用资料或图表,就具体的世界或地区人口迁移特点分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因。

3、情感目标:

运用辨证唯物主义的运动与发展的观点,全面认识人口的发展理论,使自己树立正确的人口观。4、 重点难点:

重点:

理解影响人口迁移的主要因素。

难点:

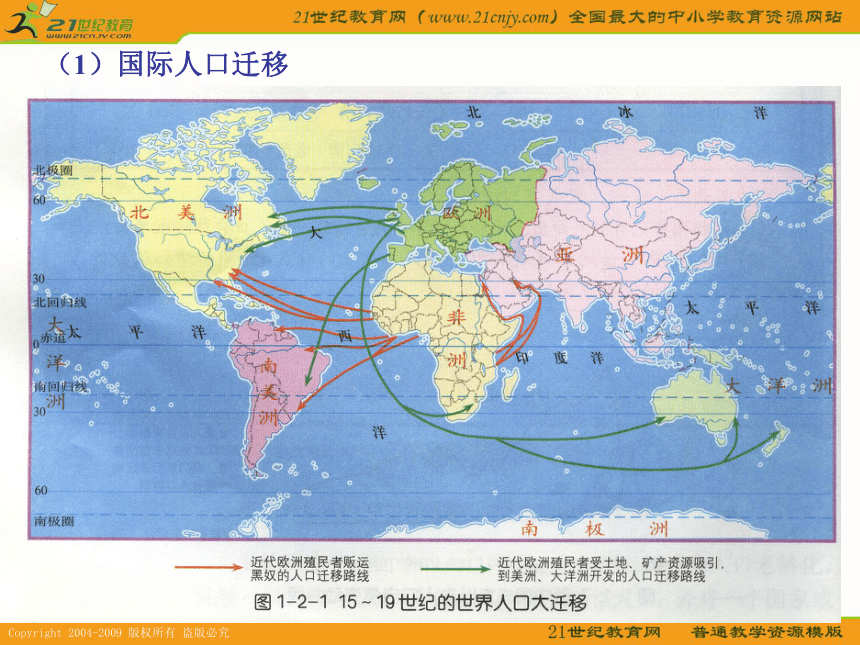

正确理解人口迁移与环境的关系,并解决一些实际问题。第一章 人口的变化第二节 人口的空间变化第二节 人口的空间移动一、人口的迁移 1、概念 人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变 2、分类 国际人口迁移 国内人口迁移 (1)国际人口迁移①欧洲人到美洲、大洋洲

②非洲黑人被贩卖到美洲 ①拉丁美洲人到北美和西欧②南亚、南欧和非洲人到西亚、北非打工

③南欧和非洲人到西欧打工 旧大陆(欧洲、非洲、亚洲) 亚非拉 新大陆(美洲、大洋洲) 西欧、北美、西亚、北非 集团性、大批的移民为主 从发展中国家流向发达国家;定居移民减少,短期流动人口增多 殖民主义扩张;新大陆的开发 各国经济发展的不平衡 开发了新大陆;传播了工业文明;改变了人种空间分布 调整了劳动力空间分布不均的状况 材料一

历史上,我国就发生过大规模的从黄河流域向长江流域、珠江流域的人口迁移。西汉时我国北方人口占总人口的2/3,经过西晋永嘉之乱、唐安史之乱、北宋靖康之乱引起的三次大规模人口南迁后,南方人口已占到全国的2/3。清末到民国中期迫于生计,河北、山东一带人口“闯关东”迁往东北地区,河南一带人口“走西口”迁往新疆和甘肃等地。 (2)国内人口迁移中国历史上的人口迁移深受统治者及其行政力量的束缚 大批迁移 迁往自然条件较好的地区 材料二

新中国成立到20世纪80年代中期以前,我国的人口流动受到严格控制,人口的意愿性迁移一直比较少。虽然在20世纪50—70年代也有大量的人口迁移活动,但均以行政调动为主,如60年代有组织地移民支援边疆省份,70年代知识青年“上山下乡”活动,以及80年代知识青年大量返城等。

20世纪80年代中期以来,随着改革开放的不断深入,人口流动日益活跃,人口迁移中组织性迁移的比重逐渐下降,而自发性迁移的比重迅速上升。 国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度 有计划、有组织的迁移 由东部迁往西北和东北 国家改革开放政策 自发迁移 3、意义 调节人口空间分布和人才余缺,加强民族融合和文化交流,促进经济发展和缩小地区差异等。 活动探究:课本P9活动题。

1、你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。

2、近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居。这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?谢谢观赏 再见!

必修21.2《人口的空间变化》 (一) 教学目标 1、知识目标:

(1)了解人口的概念、主要类型,以及人口迁移的意义。

(2)掌握影响人口迁移的主要因素。

2、能力目标:

利用资料或图表,就具体的世界或地区人口迁移特点分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因。

3、情感目标:

运用辨证唯物主义的运动与发展的观点,全面认识人口的发展理论,使自己树立正确的人口观。4、 重点难点:

重点:

理解影响人口迁移的主要因素。

难点:

正确理解人口迁移与环境的关系,并解决一些实际问题。第一章 人口的变化第二节 人口的空间变化第二节 人口的空间移动一、人口的迁移 1、概念 人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变 2、分类 国际人口迁移 国内人口迁移 (1)国际人口迁移①欧洲人到美洲、大洋洲

②非洲黑人被贩卖到美洲 ①拉丁美洲人到北美和西欧②南亚、南欧和非洲人到西亚、北非打工

③南欧和非洲人到西欧打工 旧大陆(欧洲、非洲、亚洲) 亚非拉 新大陆(美洲、大洋洲) 西欧、北美、西亚、北非 集团性、大批的移民为主 从发展中国家流向发达国家;定居移民减少,短期流动人口增多 殖民主义扩张;新大陆的开发 各国经济发展的不平衡 开发了新大陆;传播了工业文明;改变了人种空间分布 调整了劳动力空间分布不均的状况 材料一

历史上,我国就发生过大规模的从黄河流域向长江流域、珠江流域的人口迁移。西汉时我国北方人口占总人口的2/3,经过西晋永嘉之乱、唐安史之乱、北宋靖康之乱引起的三次大规模人口南迁后,南方人口已占到全国的2/3。清末到民国中期迫于生计,河北、山东一带人口“闯关东”迁往东北地区,河南一带人口“走西口”迁往新疆和甘肃等地。 (2)国内人口迁移中国历史上的人口迁移深受统治者及其行政力量的束缚 大批迁移 迁往自然条件较好的地区 材料二

新中国成立到20世纪80年代中期以前,我国的人口流动受到严格控制,人口的意愿性迁移一直比较少。虽然在20世纪50—70年代也有大量的人口迁移活动,但均以行政调动为主,如60年代有组织地移民支援边疆省份,70年代知识青年“上山下乡”活动,以及80年代知识青年大量返城等。

20世纪80年代中期以来,随着改革开放的不断深入,人口流动日益活跃,人口迁移中组织性迁移的比重逐渐下降,而自发性迁移的比重迅速上升。 国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度 有计划、有组织的迁移 由东部迁往西北和东北 国家改革开放政策 自发迁移 3、意义 调节人口空间分布和人才余缺,加强民族融合和文化交流,促进经济发展和缩小地区差异等。 活动探究:课本P9活动题。

1、你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。

2、近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居。这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?谢谢观赏 再见!

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少