人民版历史必修三第2课人民教育事业的发展课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修三第2课人民教育事业的发展课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-24 19:44:02 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

专题五 现代中国的文化与科技

二、

人民教育事业的发展

奠基篇

(1949~1966)

教育方针:“新中国的文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育。“

一、建国初期教育事业的兴办

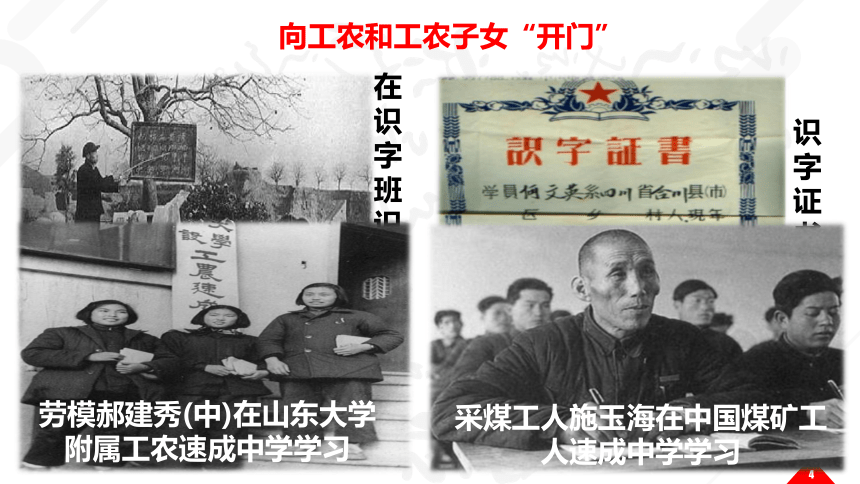

向工农和工农子女“开门”

在识字班识字

识字证书

劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习

人民教育事业的指导方针:

全面发展的教育方针。

措施:“两种教育制度 ” “两种劳动制度”

一、建国初期教育事业的兴办

一、建国初期教育事业的兴办

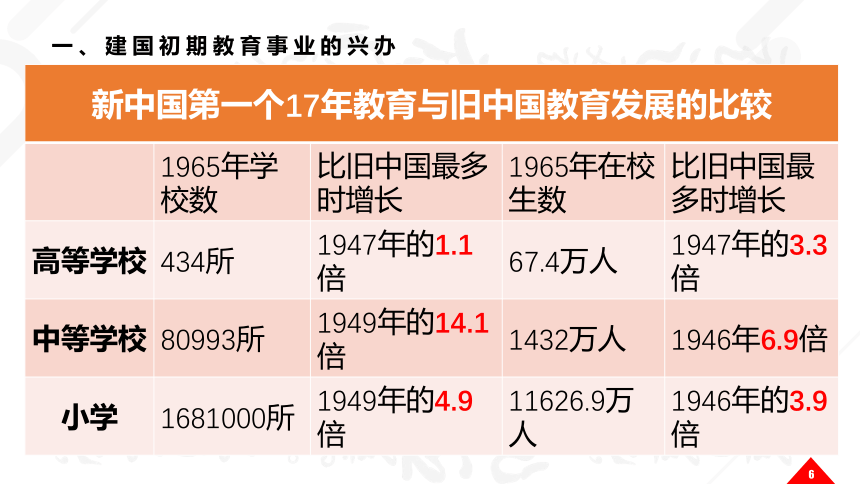

新中国第一个17年教育与旧中国教育发展的比较

1965年学校数 比旧中国最多时增长 1965年在校生数 比旧中国最多时增长

高等学校 434所 1947年的1.1倍 67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993所 1949年的14.1倍 1432万人 1946年6.9倍

小学 1681000所 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

挫折篇

(1966~1976)

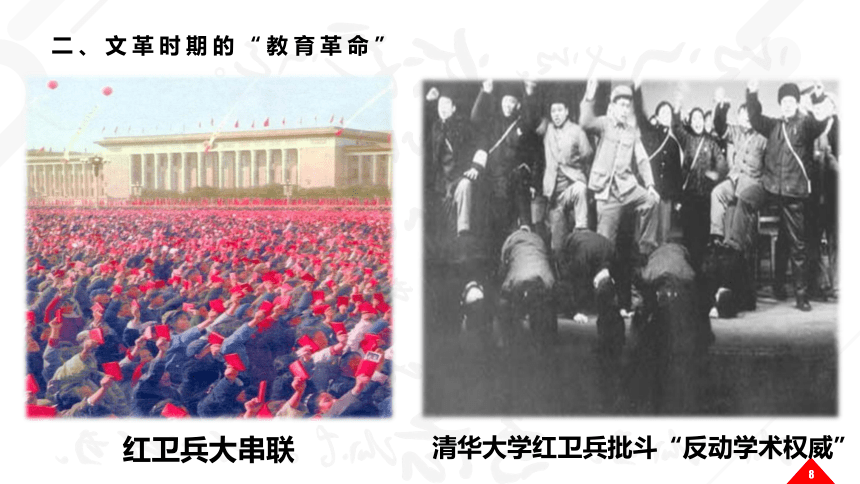

红卫兵大串联

清华大学红卫兵批斗“反动学术权威”

二、文革时期的“教育革命”

·

·

知识青年“上山下乡”

二、文革时期的“教育革命”

·

·

“教育革命”

教学体制

“开门办学”;学制被缩短

领导体制

工宣队进校;贫下中农管校

高等学校招生体制

“七二一工人大学”;工农兵学员入学

二、文革时期的“教育革命”

同时期的日本迅速崛起的原因?

·

·

材料 二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》

二战后日本国内生产总值的增长(单位:亿美元)

年份 1952 1963 1970 1976

产值 173 682 1969 5544

大力发展教育事业

发展篇

(1977~今)

原因:

恢复高考

1977年 高考准考证

三、教育事业的蓬勃发展

新时期教育事业发展的指导方针

三个面向:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”

——1983年邓小平在北京景山学校题词

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

提出“三个面向”的教育发展指导方针

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

(1995年提出)

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

提出“科教兴国”战略

转变经济发展方式,提高经济效益。(经济角度)

推动了我国教育事业的发展。

(文化教育角度)

3. 是实现社会主义宏伟化目标的必然抉择,也是中华民族振兴的必由之路。

三、教育事业的蓬勃发展

提出背景:

意义:

国际:

1.经济全球化

2.第三次科技革命

国内:

1.科学技术是第一生产力

2.改革开放

3.吸取文革时期的经验教训

·

依法治教:1980年以来,初步建立起中国教育法律法规体系,为中国教育事业的发展提供有力的法律保障。

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

教育立法取得较大进展

(既是原因也是表现)

材料 科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

— —邓小平《关于科学与教育工作的几点建议》

材料 我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。

— —邓小平《教育战线的拨乱反正问题》

思考:教育、科技与现代化建设三者之间的关系?

1.发展教育为科学研究提供人才,科学与教育的发展是现代化建设的基础。

2.发展教育是实现现代化的关键环节。

探究

思考:新时期,我国应如何发展人民教育事业?

(从国家、学校、个人的角度)

国家:坚持正确的教育方针,坚持社会主义方向,坚持科教兴国战略,教育必须为社会主义现代化建设服务……

学校:贯彻落实国家的教育方针,培养全面发展的人才……

探究

个人:努力提升个人的文化素质,实现终身学习,为社会主义现代化建设服务,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗……

1.有一流的教育,才能成为一流的国家。

——温家宝(2006年7月18日)

2.我们留下一个什么样的世界给子孙,在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代

——《世界教育报告》(1990年)

“国之兴衰,系于教育”

专题五 现代中国的文化与科技

二、

人民教育事业的发展

奠基篇

(1949~1966)

教育方针:“新中国的文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育。“

一、建国初期教育事业的兴办

向工农和工农子女“开门”

在识字班识字

识字证书

劳模郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习

采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习

人民教育事业的指导方针:

全面发展的教育方针。

措施:“两种教育制度 ” “两种劳动制度”

一、建国初期教育事业的兴办

一、建国初期教育事业的兴办

新中国第一个17年教育与旧中国教育发展的比较

1965年学校数 比旧中国最多时增长 1965年在校生数 比旧中国最多时增长

高等学校 434所 1947年的1.1倍 67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993所 1949年的14.1倍 1432万人 1946年6.9倍

小学 1681000所 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

挫折篇

(1966~1976)

红卫兵大串联

清华大学红卫兵批斗“反动学术权威”

二、文革时期的“教育革命”

·

·

知识青年“上山下乡”

二、文革时期的“教育革命”

·

·

“教育革命”

教学体制

“开门办学”;学制被缩短

领导体制

工宣队进校;贫下中农管校

高等学校招生体制

“七二一工人大学”;工农兵学员入学

二、文革时期的“教育革命”

同时期的日本迅速崛起的原因?

·

·

材料 二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》

二战后日本国内生产总值的增长(单位:亿美元)

年份 1952 1963 1970 1976

产值 173 682 1969 5544

大力发展教育事业

发展篇

(1977~今)

原因:

恢复高考

1977年 高考准考证

三、教育事业的蓬勃发展

新时期教育事业发展的指导方针

三个面向:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”

——1983年邓小平在北京景山学校题词

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

提出“三个面向”的教育发展指导方针

“科教兴国”是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

(1995年提出)

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

提出“科教兴国”战略

转变经济发展方式,提高经济效益。(经济角度)

推动了我国教育事业的发展。

(文化教育角度)

3. 是实现社会主义宏伟化目标的必然抉择,也是中华民族振兴的必由之路。

三、教育事业的蓬勃发展

提出背景:

意义:

国际:

1.经济全球化

2.第三次科技革命

国内:

1.科学技术是第一生产力

2.改革开放

3.吸取文革时期的经验教训

·

依法治教:1980年以来,初步建立起中国教育法律法规体系,为中国教育事业的发展提供有力的法律保障。

三、教育事业的蓬勃发展

原因:

教育立法取得较大进展

(既是原因也是表现)

材料 科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

— —邓小平《关于科学与教育工作的几点建议》

材料 我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。

— —邓小平《教育战线的拨乱反正问题》

思考:教育、科技与现代化建设三者之间的关系?

1.发展教育为科学研究提供人才,科学与教育的发展是现代化建设的基础。

2.发展教育是实现现代化的关键环节。

探究

思考:新时期,我国应如何发展人民教育事业?

(从国家、学校、个人的角度)

国家:坚持正确的教育方针,坚持社会主义方向,坚持科教兴国战略,教育必须为社会主义现代化建设服务……

学校:贯彻落实国家的教育方针,培养全面发展的人才……

探究

个人:努力提升个人的文化素质,实现终身学习,为社会主义现代化建设服务,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗……

1.有一流的教育,才能成为一流的国家。

——温家宝(2006年7月18日)

2.我们留下一个什么样的世界给子孙,在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代

——《世界教育报告》(1990年)

“国之兴衰,系于教育”

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史