《作业推荐》高中语文人教版必修五同步练习:第10课 《谈中国诗》

文档属性

| 名称 | 《作业推荐》高中语文人教版必修五同步练习:第10课 《谈中国诗》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-26 19:34:31 | ||

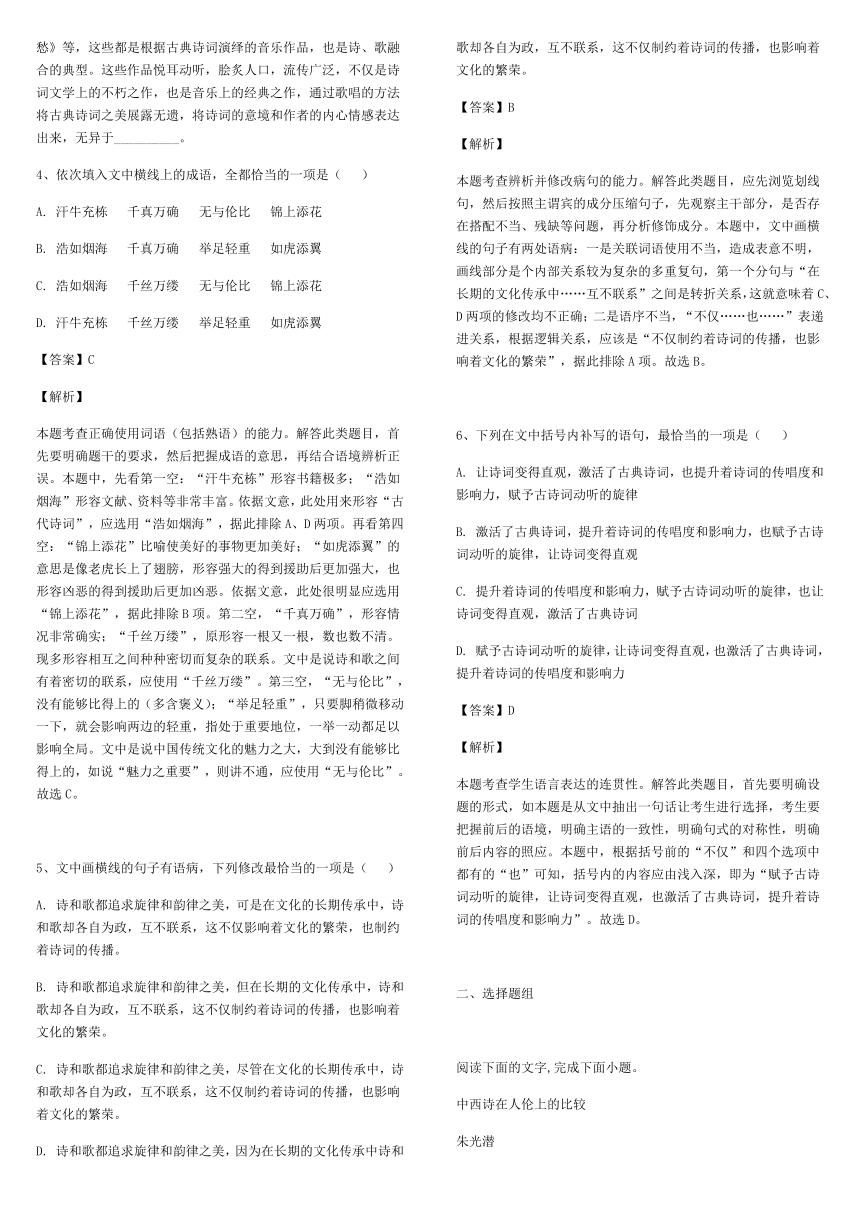

图片预览

文档简介

《作业推荐》——谈中国诗

一、单选题

1、下列加点字的注音无误的一项是( )

A. 精髓(suǐ) 无垠(yín) 荟萃(cuì) 吞言咽理(yè)

B. 梵文(fán)? 羡妒(xiàn)? 单薄(báo) 轻鸢剪掠(yuān)

C. 犬吠(fèi)? 叫嚣(xiāo)? 逍遥(yáo) 一蹴而就(cù)

D. 颦蹙(pín)? 洋溢(yì)? 归宿(sù) 数见不鲜(shù)

【答案】C

【解析】【详解】

试题分析:本题考查考生识记现代汉语字音的能力。此类试题解答时,字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音,要找规律,结合词义、词性、运用场合等记忆。A项,“咽”应读“yàn”;B项,“梵”应读“fàn”,“薄”应读“bó”;D项,“数”应读“shuò”。故选C。

2、下列词语中,书写完全正确的一项是( )

A. 辩别 争辩不休 措置 参差错落

B. 妨碍 防患未然 忍耐 俗不可耐

C. 简陋 因陋就简 隐诲 诲淫诲盗

D. 纯粹 出类拔粹 逻辑 沐猴而冠

【答案】B

【解析】【详解】

试题分析:本题主要考查字形辨析。此类试题解答时,辨析字形当然要从字音和字义上下功夫。形近字虽然字形相近,但却有细微的区别,这细微处就是辨析的关键。有些形近但读音不同的字,可以通过读音的不同加以辨析。相连字形的考核主要考核形近字和音近字,试题的内容有两字词语,三字熟语和成语。A项,辩别——辨别;C项,隐诲——隐晦;D项,出类拔粹——出类拔萃。故选B。【点睛】

如果怀疑某个是别字,可以写出几个同音字来比较,可以写出几个形似字来比较。通过掌握的词语意义,或通过分析形声字的形旁来推导这个字的含义,再放到这个词语中去判定是否相符。对于独体字或形声字中的形旁已失去表意功能的形声字可以通过分析词语的语法结构来确定它是不是别字,还可以通过对整个词语的理解,来寻找不合语境的别字。还有一部分就只能依靠我们平时的积累了。如果题干是有错别字的一项,就排除肯定无错别字的;如果是全对的一项,就排除肯定有错别字的;如果题干是有两个错别字的一项,就先排除有三个错别字的一项。总之,可以多使用结构分析法:一是字形本身结构,二是词语结构。辨析字形要注意把字的音、形、义结合在一起来考虑。看词语不宜太长久,要善于回想什么时候在课本或课堂上接触到这个字的。如无把握,可放放再说,但必须用记号来提示自己。

3、下列标点符号使用正确的一项是( )

A. 然而实际上语言文字究竟是不免要用的一种“方便”,记录的文字自然越近实际的、直接的说话越好。

B. 雅化程度的深浅,决定这种地位的高低或有没有,一方面也决定“雅俗共赏”的范围的小和大:雅化越深,“共赏”的人越少,越浅也就越多。

C. 黄山谷却在《再次杨明叔韵》一诗的“引”里郑重的提出“以俗为雅,以故为新”,说是“举一纲而张万目。”

D. 我们的诗人也说,“此时无声胜有声”,又说,“解识无声弦指妙”。

【答案】A

【解析】【详解】

试题分析:本题主要考查标点符号的正确运用。此类试题解答时,需要结合语境内容分析。点号表示口语中不同长短的停顿,标号表示书面语言里词语的性质或作用。句末点号用在句末,表示句末停顿和句子的语气,包括句号、问号、叹号。句内点号用在句内,表示句内各种不同性质的停顿,有逗号、顿号、分号、冒号。标号的作用是标明,主要标示某些成分(主要是词语)的特定性质和作用。包括引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、间隔号、书名号、专名号、分隔号。B项,冒号改为破折号;C项,句末句号放在引号外;D项,第二个逗号改为分号。故选A。

阅读下面的文字,完成下面小题。

古代诗词__________,是我国文化宝库中的一朵奇葩,象征着中华文明。诗歌不分家,诗和歌有着__________的联系。比如,诗和歌都追求旋律和韵律之美,即使在长期的文化传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅影响着文化的繁荣,也制约着诗词的传播。这个春节,央视再用一档文化综艺节目《经典咏流传》给观众制造了巨大惊喜——“诗歌喝出来”,让更多观众感受到中国传统文化__________的魅力。“和诗以歌”是这个节目最大的特点,就是用歌曲的形式将诗歌唱出来,将古典诗词与音乐联系起来,诗与歌融合发展,可以视为一种具有历史意义和文化价值的创新。这种形式不仅( )。其实,这样的创新并非首次,在过去几年,类似“唱诗词”的音乐作品也不绝于耳。比如,邓丽君的《月满西楼》、王菲的《明月几时有》、费玉清的《几多愁》等,这些都是根据古典诗词演绎的音乐作品,也是诗、歌融合的典型。这些作品悦耳动听,脍炙人口,流传广泛,不仅是诗词文学上的不朽之作,也是音乐上的经典之作,通过歌唱的方法将古典诗词之美展露无遗,将诗词的意境和作者的内心情感表达出来,无异于__________。

4、依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 汗牛充栋 千真万确 无与伦比 锦上添花

B. 浩如烟海 千真万确 举足轻重 如虎添翼

C. 浩如烟海 千丝万缕 无与伦比 锦上添花

D. 汗牛充栋 千丝万缕 举足轻重 如虎添翼

【答案】C

【解析】

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,然后把握成语的意思,再结合语境辨析正误。本题中,先看第一空:“汗牛充栋”形容书籍极多;“浩如烟海”形容文献、资料等非常丰富。依据文意,此处用来形容“古代诗词”,应选用“浩如烟海”,据此排除A、D两项。再看第四空:“锦上添花”比喻使美好的事物更加美好;“如虎添翼”的意思是像老虎长上了翅膀,形容强大的得到援助后更加强大,也形容凶恶的得到援助后更加凶恶。依据文意,此处很明显应选用“锦上添花”,据此排除B项。第二空,“千真万确”,形容情况非常确实;“千丝万缕”,原形容一根又一根,数也数不清。现多形容相互之间种种密切而复杂的联系。文中是说诗和歌之间有着密切的联系,应使用“千丝万缕”。第三空,“无与伦比”,没有能够比得上的(多含褒义);“举足轻重”,只要脚稍微移动一下,就会影响两边的轻重,指处于重要地位,一举一动都足以影响全局。文中是说中国传统文化的魅力之大,大到没有能够比得上的,如说“魅力之重要”,则讲不通,应使用“无与伦比”。故选C。

5、文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,可是在文化的长期传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅影响着文化的繁荣,也制约着诗词的传播。

B. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,但在长期的文化传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

C. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,尽管在文化的长期传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

D. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,因为在长期的文化传承中诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

【答案】B

【解析】

本题考查辨析并修改病句的能力。解答此类题目,应先浏览划线句,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、残缺等问题,再分析修饰成分。本题中,文中画横线的句子有两处语病:一是关联词语使用不当,造成表意不明,画线部分是个内部关系较为复杂的多重复句,第一个分句与“在长期的文化传承中……互不联系”之间是转折关系,这就意味着C、D两项的修改均不正确;二是语序不当,“不仅……也……”表递进关系,根据逻辑关系,应该是“不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣”,据此排除A项。故选B。

6、下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 让诗词变得直观,激活了古典诗词,也提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律

B. 激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力,也赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观

C. 提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律,也让诗词变得直观,激活了古典诗词

D. 赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力

【答案】D

【解析】

本题考查学生语言表达的连贯性。解答此类题目,首先要明确设题的形式,如本题是从文中抽出一句话让考生进行选择,考生要把握前后的语境,明确主语的一致性,明确句式的对称性,明确前后内容的照应。本题中,根据括号前的“不仅”和四个选项中都有的“也”可知,括号内的内容应由浅入深,即为“赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力”。故选D。

二、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

中西诗在人伦上的比较

朱光潜

西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心。中国诗言爱情的虽然很多,但是没有让爱情把其他人伦抹杀。朋友的交情和君臣的恩谊在西方诗中不甚重要,而在中国诗中则几与爱情占同等位置。把屈原、杜甫、陆游诸人的忠君爱国爱民的情感拿去,他们诗的精华便已剥丧大半。从前注诗注词的人往往在爱情诗上贴上忠君爱国的徽帜,例如毛苌注《诗经》把许多男女相悦的诗看成讽刺时事的。张惠言说温飞卿的《菩萨蛮》十四章为“感士不遇之作”。这种办法固然有些牵强附会。近来人却又另走极端把真正忠君爱国的诗也贴上爱情的徽帜,例如《离骚》《远游》一类的著作竟有人认为是爱情诗。我以为这也未免失之牵强附会。看过西方诗的学者见到爱情在西方诗中那样重要,以为它在中国诗中也应该很重要。他们不知道中西社会情形和伦理思想本来不同,恋爱在从前的中国实在没有现代中国人所想的那样重要。中国叙人伦的诗,通盘计算,关于朋友交谊的比关于男女恋爱的还要多,在许多诗人的集中,赠答酬唱的作品,往往占其大半。苏李、建安七子、李杜、韩孟、苏黄、纳兰性德与顾贞观诸人的交谊古今传为美谈,在西方诗人中歌德和席勒、华兹华斯与柯尔律治、济慈和雪莱、魏尔伦与兰波诸人虽亦以交谊著,而他们的集中叙友朋乐趣的诗却极少。

恋爱在中国诗中不如在西方诗中重要,有几层原因。

第一,西方社会表面上虽以国家为基础,骨子里却侧重个人主义。爱情在个人生命中最关痛痒,所以尽量发展,以至掩盖其他人与人的关系。说尽一个诗人的恋爱史往往就已说尽他的生命史,在近代尤其如此。中国社会表面上虽以家庭为基础,骨子里却侧重兼善主义。文人往往费大半生的光阴于仕宦羁旅,“老妻寄异县”是常事。他们朝夕所接触的不是妇女而是同僚与文字友。

第二,西方受中世纪骑士风的影响,女子地位较高,教育也比较完善,在学问和情趣上往往可以与男子欣合,在中国得于友朋的乐趣,在西方往往可以得之于妇人女子。中国受儒家思想的影响,女子的地位较低。夫妇恩爱常起于伦理观念,在实际上志同道合的乐趣颇不易得。加以中国社会理想侧重功名事业,“随着四婆裙”在儒家看是一件耻事。

第三,东西恋爱观相差也甚远。西方人重视恋爱,有“恋爱最上”的标语。中国人重视婚姻而轻视恋爱,真正的恋爱往往见于“桑间濮上”。潦倒无聊、悲观厌世的人才肯公然寄情于声色,像隋炀帝、李后主几位风流天子都为世诟病。我们可以说,西方诗人要在恋爱中实现人生,中国诗人往往只求在恋爱中消遣人生。中国诗人脚踏实地,爱情只是爱情;西方诗人比较能高瞻远瞩,爱情之中都有几分人生哲学和宗教情操。

这并非说中国诗人不能深于情。西方爱情诗大半写于婚媾之前,所以称赞容貌诉申爱慕者最多;中国爱情诗大半写于婚媾之后,所以最佳者往往是惜别悼亡。西方爱情诗最长于“慕”,莎士比亚的十四行体诗,雪莱和布朗宁诸人的短诗是“慕”的胜境;中国爱情诗最善于“怨”,《卷耳》《柏舟》《迢迢牵牛星》,曹丕的《燕歌行》,梁元帝的《荡妇秋思赋》以及李白的《长相思》《怨情》《春思》诸作是“怨”的胜境。总观全体,我们可以说,西诗以直率胜,中诗以委婉胜;西诗以深刻胜,中诗以微妙胜;西诗以铺陈胜,中诗以简隽胜。

(节选自《朱光潜谈美》,题目是后加的)

7、下列对中西诗在人伦上的特点的叙述,不正确的一项是 ( )

A. 西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心,朋友交情和君臣恩谊在西方诗中不很重要。

B. 整体上算来,中国叙人伦的诗,关于朋友交谊的比关于男女恋爱的要多一些。

C. 西方爱情诗都写于婚媾之前,以称赞容貌诉申爱慕为多,最长于“慕”。

D. 中国爱情诗大半写于婚媾之后,常以惜别悼亡诗为最佳,最善于“怨”。

【答案】C

【解析】

试题分析:此题考查筛选信息的能力。解答此题,可先从文本中找到与“中西诗在人伦上的特点”相关的答题区间,然后将选项带入该段进行比较分析,再作出判断取舍。读后可知,C项,原文为“西方爱情诗大半写于婚媾之前”,不是“都”。所以选C。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】“筛选并整合文中的信息”,涉及的内容一般范围比较大,所以把握全文主要内容是筛选和整合的基础。具体来说,要探究文章的观点,把握作者在文中体现的态度,筛选出文中使用的论据等。对文章的主要内容有个整体把握,筛选和整合信息时才会心中有数。第二步,把握题干,确定答题区间。阅读题干的设置常包括三个方面的内容:创设情境、设问角度和命题意图。前两者是显性的,而后者是隐性的,但又是最关键的,审题时要通过分析前两者把握命题意图。信息筛选的主要依据是题干和文本。明确题干要求后,就要回到文本上来,迅速找到筛选区域,找准与试题的选项对应的原句。第三步,将选项信息与原文语句内容进行对应比较。选项信息的语言与原文语句内容在表述上有一定区别,命题者常通过改变叙述的方式来设置一些干扰项,解答时要认真核对,找出符合题干的选项。

8、下列对中西诗在人伦上不同的原因概括,不准确的一项是( )

A. 西方社会骨子里侧重个人主义,中国社会骨子里侧重兼善主义。

B. 西方女子地位较高,具备一定的文化修养,在学问和情趣上常可以和男子有契合点。

C. 中国女子地位较低,夫妻志同道合的乐趣很不易得,且中国社会理想侧重于功名事业。

D. 西方人重视恋爱,要在恋爱中实现人生;中国人重视婚姻,为了消遣才恋爱。

【答案】D

【解析】

试题分析:此题考查筛选信息的能力。解答此题,可根据对文本内容的感知与理解,仔细辨析选项与原文内容的细微差别,D项,原文为“西方诗人要在恋爱中实现人生”,不是“西方人”;原文为“中国诗人往往只求在恋爱中消遣人生”,不是“为了消遣才恋爱”。所以选D。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】筛选并整合文中信息类题目的解题方法有这样几点:①根据要求确定提取信息的目标。②通读全文,整体感知。在确定了提取信息的目标之后,要根据目标浏览全文,确定提取信息的区间。③准确寻找,筛选提取。筛选和提取信息类试题的答案均在文中,因此,及时找到选项在原文的位置,顺藤摸瓜,确定筛选范围。④仔细对照,正确判断。找准选项有关内容在原文的位置后,要把原文与选项对照,辨明正误。例如选项D犯了偷换概念的错误。

9、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A. 如果把中国诗人的忠君爱国爱民的情感拿去,中国诗的精华也就没有了。

B. 牵强附会地把爱情诗说成是忠君爱国的诗,或是相反,都是不正确的。

C. 比较中西诗在人伦上的不同要考虑到中西社会情形和伦理思想的不同。

D. 中西方诗人都能深于情,所写的爱情诗各有所妙,不能简单地说孰优孰劣。

【答案】A

【解析】

试题分析:此题考查分析和推断的能力。解答此题,可从文中找到与选项相关的语段,然后根据文段中作者的观点,仔细辨识选项与原文作者观点的细微差别,做出判断取舍,A项,原文为“把屈原、杜甫、陆游诸人的忠君爱国爱民的情感拿去,他们诗的精华便已剥丧大半”,推断不出“中国诗的精华也就没有了”。所以选A。

【考点定位】分析概括作者在文中的观点态度。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】论述类文本往往考查包括“逻辑推理”在内的思维能力,逻辑错误。指命题者在设置根据原文内容进行合理的推断和想象题的选项时,从逻辑推理角度设置陷阱。进行推断应该根据原文而又不拘限于原文,应以原文提供的信息为基础进行合理的引申或推断,根据各选项所涉及的内容,先回到原文中找到相关信息,然后进行合乎逻辑的推理,看能否得到选项中的某个结论。思考时,可尝试运用“逻辑推理法”来解题,在遇到判断句、条件关系句、因果关系句、递进关系句,假设关系句、绝对化表述句时,如果能够运用“逻辑推理法”去判断正误,可以化繁难为简易,大大提高解题的效率。甚至于对有些选项可以通过一般的逻辑推理来确定正误,而不一定需要对原文做细致的扫描校对。

三、语言表达题

10、阅读下面一段文字,概括钱钟书笔名的妙处。

中华笔名文化源远流长,许多作家的笔名起得大有深意,值得再三玩味。学者陆文虎曾写过《〈管锥编〉略解》一文,通过考证,指出“管”与“锥”分别是“管城子”“毛锥子”的省略性叫法,而“管城子”“毛锥子”在古汉语中都是笔的意思。李洪岩先生在研究中进一步发现,中华书局出版的《谈艺录》补订本第566页说,唐代文人韩愈曾经以“中书君”代指“笔”。笔在古代的雅称是“中书君”,而“中书君”正是钱钟书先生的笔名,这个笔名妙就妙在既以笔之名为笔名,又与“钟书”二字谐音。他认为,由于“中书君”与“管城子”“毛锥子”同义,所以,又可得出“管锥编”三字中隐含作者的名字,是“钱钟书集”的意思。

【答案】以笔之名为自己的笔名,且笔名与真名谐音,又在著作《管锥编》书名中隐藏作者笔名。

【解析】试题分析:本题考查考生压缩语段的能力。题干中答题关键词“概括钱钟书笔名的妙处”,筛选关键句子“笔在古代的雅称是‘中书君’,而‘中书君’正是钱钟书先生的笔名,这个笔名妙就妙在既以笔之名为笔名,又与‘钟书’二字谐音” “‘管锥编’三字中隐含作者的名字”,概括形成答案。

一、单选题

1、下列加点字的注音无误的一项是( )

A. 精髓(suǐ) 无垠(yín) 荟萃(cuì) 吞言咽理(yè)

B. 梵文(fán)? 羡妒(xiàn)? 单薄(báo) 轻鸢剪掠(yuān)

C. 犬吠(fèi)? 叫嚣(xiāo)? 逍遥(yáo) 一蹴而就(cù)

D. 颦蹙(pín)? 洋溢(yì)? 归宿(sù) 数见不鲜(shù)

【答案】C

【解析】【详解】

试题分析:本题考查考生识记现代汉语字音的能力。此类试题解答时,字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音,要找规律,结合词义、词性、运用场合等记忆。A项,“咽”应读“yàn”;B项,“梵”应读“fàn”,“薄”应读“bó”;D项,“数”应读“shuò”。故选C。

2、下列词语中,书写完全正确的一项是( )

A. 辩别 争辩不休 措置 参差错落

B. 妨碍 防患未然 忍耐 俗不可耐

C. 简陋 因陋就简 隐诲 诲淫诲盗

D. 纯粹 出类拔粹 逻辑 沐猴而冠

【答案】B

【解析】【详解】

试题分析:本题主要考查字形辨析。此类试题解答时,辨析字形当然要从字音和字义上下功夫。形近字虽然字形相近,但却有细微的区别,这细微处就是辨析的关键。有些形近但读音不同的字,可以通过读音的不同加以辨析。相连字形的考核主要考核形近字和音近字,试题的内容有两字词语,三字熟语和成语。A项,辩别——辨别;C项,隐诲——隐晦;D项,出类拔粹——出类拔萃。故选B。【点睛】

如果怀疑某个是别字,可以写出几个同音字来比较,可以写出几个形似字来比较。通过掌握的词语意义,或通过分析形声字的形旁来推导这个字的含义,再放到这个词语中去判定是否相符。对于独体字或形声字中的形旁已失去表意功能的形声字可以通过分析词语的语法结构来确定它是不是别字,还可以通过对整个词语的理解,来寻找不合语境的别字。还有一部分就只能依靠我们平时的积累了。如果题干是有错别字的一项,就排除肯定无错别字的;如果是全对的一项,就排除肯定有错别字的;如果题干是有两个错别字的一项,就先排除有三个错别字的一项。总之,可以多使用结构分析法:一是字形本身结构,二是词语结构。辨析字形要注意把字的音、形、义结合在一起来考虑。看词语不宜太长久,要善于回想什么时候在课本或课堂上接触到这个字的。如无把握,可放放再说,但必须用记号来提示自己。

3、下列标点符号使用正确的一项是( )

A. 然而实际上语言文字究竟是不免要用的一种“方便”,记录的文字自然越近实际的、直接的说话越好。

B. 雅化程度的深浅,决定这种地位的高低或有没有,一方面也决定“雅俗共赏”的范围的小和大:雅化越深,“共赏”的人越少,越浅也就越多。

C. 黄山谷却在《再次杨明叔韵》一诗的“引”里郑重的提出“以俗为雅,以故为新”,说是“举一纲而张万目。”

D. 我们的诗人也说,“此时无声胜有声”,又说,“解识无声弦指妙”。

【答案】A

【解析】【详解】

试题分析:本题主要考查标点符号的正确运用。此类试题解答时,需要结合语境内容分析。点号表示口语中不同长短的停顿,标号表示书面语言里词语的性质或作用。句末点号用在句末,表示句末停顿和句子的语气,包括句号、问号、叹号。句内点号用在句内,表示句内各种不同性质的停顿,有逗号、顿号、分号、冒号。标号的作用是标明,主要标示某些成分(主要是词语)的特定性质和作用。包括引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、间隔号、书名号、专名号、分隔号。B项,冒号改为破折号;C项,句末句号放在引号外;D项,第二个逗号改为分号。故选A。

阅读下面的文字,完成下面小题。

古代诗词__________,是我国文化宝库中的一朵奇葩,象征着中华文明。诗歌不分家,诗和歌有着__________的联系。比如,诗和歌都追求旋律和韵律之美,即使在长期的文化传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅影响着文化的繁荣,也制约着诗词的传播。这个春节,央视再用一档文化综艺节目《经典咏流传》给观众制造了巨大惊喜——“诗歌喝出来”,让更多观众感受到中国传统文化__________的魅力。“和诗以歌”是这个节目最大的特点,就是用歌曲的形式将诗歌唱出来,将古典诗词与音乐联系起来,诗与歌融合发展,可以视为一种具有历史意义和文化价值的创新。这种形式不仅( )。其实,这样的创新并非首次,在过去几年,类似“唱诗词”的音乐作品也不绝于耳。比如,邓丽君的《月满西楼》、王菲的《明月几时有》、费玉清的《几多愁》等,这些都是根据古典诗词演绎的音乐作品,也是诗、歌融合的典型。这些作品悦耳动听,脍炙人口,流传广泛,不仅是诗词文学上的不朽之作,也是音乐上的经典之作,通过歌唱的方法将古典诗词之美展露无遗,将诗词的意境和作者的内心情感表达出来,无异于__________。

4、依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 汗牛充栋 千真万确 无与伦比 锦上添花

B. 浩如烟海 千真万确 举足轻重 如虎添翼

C. 浩如烟海 千丝万缕 无与伦比 锦上添花

D. 汗牛充栋 千丝万缕 举足轻重 如虎添翼

【答案】C

【解析】

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,然后把握成语的意思,再结合语境辨析正误。本题中,先看第一空:“汗牛充栋”形容书籍极多;“浩如烟海”形容文献、资料等非常丰富。依据文意,此处用来形容“古代诗词”,应选用“浩如烟海”,据此排除A、D两项。再看第四空:“锦上添花”比喻使美好的事物更加美好;“如虎添翼”的意思是像老虎长上了翅膀,形容强大的得到援助后更加强大,也形容凶恶的得到援助后更加凶恶。依据文意,此处很明显应选用“锦上添花”,据此排除B项。第二空,“千真万确”,形容情况非常确实;“千丝万缕”,原形容一根又一根,数也数不清。现多形容相互之间种种密切而复杂的联系。文中是说诗和歌之间有着密切的联系,应使用“千丝万缕”。第三空,“无与伦比”,没有能够比得上的(多含褒义);“举足轻重”,只要脚稍微移动一下,就会影响两边的轻重,指处于重要地位,一举一动都足以影响全局。文中是说中国传统文化的魅力之大,大到没有能够比得上的,如说“魅力之重要”,则讲不通,应使用“无与伦比”。故选C。

5、文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,可是在文化的长期传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅影响着文化的繁荣,也制约着诗词的传播。

B. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,但在长期的文化传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

C. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,尽管在文化的长期传承中,诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

D. 诗和歌都追求旋律和韵律之美,因为在长期的文化传承中诗和歌却各自为政,互不联系,这不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣。

【答案】B

【解析】

本题考查辨析并修改病句的能力。解答此类题目,应先浏览划线句,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、残缺等问题,再分析修饰成分。本题中,文中画横线的句子有两处语病:一是关联词语使用不当,造成表意不明,画线部分是个内部关系较为复杂的多重复句,第一个分句与“在长期的文化传承中……互不联系”之间是转折关系,这就意味着C、D两项的修改均不正确;二是语序不当,“不仅……也……”表递进关系,根据逻辑关系,应该是“不仅制约着诗词的传播,也影响着文化的繁荣”,据此排除A项。故选B。

6、下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 让诗词变得直观,激活了古典诗词,也提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律

B. 激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力,也赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观

C. 提升着诗词的传唱度和影响力,赋予古诗词动听的旋律,也让诗词变得直观,激活了古典诗词

D. 赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力

【答案】D

【解析】

本题考查学生语言表达的连贯性。解答此类题目,首先要明确设题的形式,如本题是从文中抽出一句话让考生进行选择,考生要把握前后的语境,明确主语的一致性,明确句式的对称性,明确前后内容的照应。本题中,根据括号前的“不仅”和四个选项中都有的“也”可知,括号内的内容应由浅入深,即为“赋予古诗词动听的旋律,让诗词变得直观,也激活了古典诗词,提升着诗词的传唱度和影响力”。故选D。

二、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

中西诗在人伦上的比较

朱光潜

西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心。中国诗言爱情的虽然很多,但是没有让爱情把其他人伦抹杀。朋友的交情和君臣的恩谊在西方诗中不甚重要,而在中国诗中则几与爱情占同等位置。把屈原、杜甫、陆游诸人的忠君爱国爱民的情感拿去,他们诗的精华便已剥丧大半。从前注诗注词的人往往在爱情诗上贴上忠君爱国的徽帜,例如毛苌注《诗经》把许多男女相悦的诗看成讽刺时事的。张惠言说温飞卿的《菩萨蛮》十四章为“感士不遇之作”。这种办法固然有些牵强附会。近来人却又另走极端把真正忠君爱国的诗也贴上爱情的徽帜,例如《离骚》《远游》一类的著作竟有人认为是爱情诗。我以为这也未免失之牵强附会。看过西方诗的学者见到爱情在西方诗中那样重要,以为它在中国诗中也应该很重要。他们不知道中西社会情形和伦理思想本来不同,恋爱在从前的中国实在没有现代中国人所想的那样重要。中国叙人伦的诗,通盘计算,关于朋友交谊的比关于男女恋爱的还要多,在许多诗人的集中,赠答酬唱的作品,往往占其大半。苏李、建安七子、李杜、韩孟、苏黄、纳兰性德与顾贞观诸人的交谊古今传为美谈,在西方诗人中歌德和席勒、华兹华斯与柯尔律治、济慈和雪莱、魏尔伦与兰波诸人虽亦以交谊著,而他们的集中叙友朋乐趣的诗却极少。

恋爱在中国诗中不如在西方诗中重要,有几层原因。

第一,西方社会表面上虽以国家为基础,骨子里却侧重个人主义。爱情在个人生命中最关痛痒,所以尽量发展,以至掩盖其他人与人的关系。说尽一个诗人的恋爱史往往就已说尽他的生命史,在近代尤其如此。中国社会表面上虽以家庭为基础,骨子里却侧重兼善主义。文人往往费大半生的光阴于仕宦羁旅,“老妻寄异县”是常事。他们朝夕所接触的不是妇女而是同僚与文字友。

第二,西方受中世纪骑士风的影响,女子地位较高,教育也比较完善,在学问和情趣上往往可以与男子欣合,在中国得于友朋的乐趣,在西方往往可以得之于妇人女子。中国受儒家思想的影响,女子的地位较低。夫妇恩爱常起于伦理观念,在实际上志同道合的乐趣颇不易得。加以中国社会理想侧重功名事业,“随着四婆裙”在儒家看是一件耻事。

第三,东西恋爱观相差也甚远。西方人重视恋爱,有“恋爱最上”的标语。中国人重视婚姻而轻视恋爱,真正的恋爱往往见于“桑间濮上”。潦倒无聊、悲观厌世的人才肯公然寄情于声色,像隋炀帝、李后主几位风流天子都为世诟病。我们可以说,西方诗人要在恋爱中实现人生,中国诗人往往只求在恋爱中消遣人生。中国诗人脚踏实地,爱情只是爱情;西方诗人比较能高瞻远瞩,爱情之中都有几分人生哲学和宗教情操。

这并非说中国诗人不能深于情。西方爱情诗大半写于婚媾之前,所以称赞容貌诉申爱慕者最多;中国爱情诗大半写于婚媾之后,所以最佳者往往是惜别悼亡。西方爱情诗最长于“慕”,莎士比亚的十四行体诗,雪莱和布朗宁诸人的短诗是“慕”的胜境;中国爱情诗最善于“怨”,《卷耳》《柏舟》《迢迢牵牛星》,曹丕的《燕歌行》,梁元帝的《荡妇秋思赋》以及李白的《长相思》《怨情》《春思》诸作是“怨”的胜境。总观全体,我们可以说,西诗以直率胜,中诗以委婉胜;西诗以深刻胜,中诗以微妙胜;西诗以铺陈胜,中诗以简隽胜。

(节选自《朱光潜谈美》,题目是后加的)

7、下列对中西诗在人伦上的特点的叙述,不正确的一项是 ( )

A. 西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心,朋友交情和君臣恩谊在西方诗中不很重要。

B. 整体上算来,中国叙人伦的诗,关于朋友交谊的比关于男女恋爱的要多一些。

C. 西方爱情诗都写于婚媾之前,以称赞容貌诉申爱慕为多,最长于“慕”。

D. 中国爱情诗大半写于婚媾之后,常以惜别悼亡诗为最佳,最善于“怨”。

【答案】C

【解析】

试题分析:此题考查筛选信息的能力。解答此题,可先从文本中找到与“中西诗在人伦上的特点”相关的答题区间,然后将选项带入该段进行比较分析,再作出判断取舍。读后可知,C项,原文为“西方爱情诗大半写于婚媾之前”,不是“都”。所以选C。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】“筛选并整合文中的信息”,涉及的内容一般范围比较大,所以把握全文主要内容是筛选和整合的基础。具体来说,要探究文章的观点,把握作者在文中体现的态度,筛选出文中使用的论据等。对文章的主要内容有个整体把握,筛选和整合信息时才会心中有数。第二步,把握题干,确定答题区间。阅读题干的设置常包括三个方面的内容:创设情境、设问角度和命题意图。前两者是显性的,而后者是隐性的,但又是最关键的,审题时要通过分析前两者把握命题意图。信息筛选的主要依据是题干和文本。明确题干要求后,就要回到文本上来,迅速找到筛选区域,找准与试题的选项对应的原句。第三步,将选项信息与原文语句内容进行对应比较。选项信息的语言与原文语句内容在表述上有一定区别,命题者常通过改变叙述的方式来设置一些干扰项,解答时要认真核对,找出符合题干的选项。

8、下列对中西诗在人伦上不同的原因概括,不准确的一项是( )

A. 西方社会骨子里侧重个人主义,中国社会骨子里侧重兼善主义。

B. 西方女子地位较高,具备一定的文化修养,在学问和情趣上常可以和男子有契合点。

C. 中国女子地位较低,夫妻志同道合的乐趣很不易得,且中国社会理想侧重于功名事业。

D. 西方人重视恋爱,要在恋爱中实现人生;中国人重视婚姻,为了消遣才恋爱。

【答案】D

【解析】

试题分析:此题考查筛选信息的能力。解答此题,可根据对文本内容的感知与理解,仔细辨析选项与原文内容的细微差别,D项,原文为“西方诗人要在恋爱中实现人生”,不是“西方人”;原文为“中国诗人往往只求在恋爱中消遣人生”,不是“为了消遣才恋爱”。所以选D。

【考点定位】筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】筛选并整合文中信息类题目的解题方法有这样几点:①根据要求确定提取信息的目标。②通读全文,整体感知。在确定了提取信息的目标之后,要根据目标浏览全文,确定提取信息的区间。③准确寻找,筛选提取。筛选和提取信息类试题的答案均在文中,因此,及时找到选项在原文的位置,顺藤摸瓜,确定筛选范围。④仔细对照,正确判断。找准选项有关内容在原文的位置后,要把原文与选项对照,辨明正误。例如选项D犯了偷换概念的错误。

9、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A. 如果把中国诗人的忠君爱国爱民的情感拿去,中国诗的精华也就没有了。

B. 牵强附会地把爱情诗说成是忠君爱国的诗,或是相反,都是不正确的。

C. 比较中西诗在人伦上的不同要考虑到中西社会情形和伦理思想的不同。

D. 中西方诗人都能深于情,所写的爱情诗各有所妙,不能简单地说孰优孰劣。

【答案】A

【解析】

试题分析:此题考查分析和推断的能力。解答此题,可从文中找到与选项相关的语段,然后根据文段中作者的观点,仔细辨识选项与原文作者观点的细微差别,做出判断取舍,A项,原文为“把屈原、杜甫、陆游诸人的忠君爱国爱民的情感拿去,他们诗的精华便已剥丧大半”,推断不出“中国诗的精华也就没有了”。所以选A。

【考点定位】分析概括作者在文中的观点态度。能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】论述类文本往往考查包括“逻辑推理”在内的思维能力,逻辑错误。指命题者在设置根据原文内容进行合理的推断和想象题的选项时,从逻辑推理角度设置陷阱。进行推断应该根据原文而又不拘限于原文,应以原文提供的信息为基础进行合理的引申或推断,根据各选项所涉及的内容,先回到原文中找到相关信息,然后进行合乎逻辑的推理,看能否得到选项中的某个结论。思考时,可尝试运用“逻辑推理法”来解题,在遇到判断句、条件关系句、因果关系句、递进关系句,假设关系句、绝对化表述句时,如果能够运用“逻辑推理法”去判断正误,可以化繁难为简易,大大提高解题的效率。甚至于对有些选项可以通过一般的逻辑推理来确定正误,而不一定需要对原文做细致的扫描校对。

三、语言表达题

10、阅读下面一段文字,概括钱钟书笔名的妙处。

中华笔名文化源远流长,许多作家的笔名起得大有深意,值得再三玩味。学者陆文虎曾写过《〈管锥编〉略解》一文,通过考证,指出“管”与“锥”分别是“管城子”“毛锥子”的省略性叫法,而“管城子”“毛锥子”在古汉语中都是笔的意思。李洪岩先生在研究中进一步发现,中华书局出版的《谈艺录》补订本第566页说,唐代文人韩愈曾经以“中书君”代指“笔”。笔在古代的雅称是“中书君”,而“中书君”正是钱钟书先生的笔名,这个笔名妙就妙在既以笔之名为笔名,又与“钟书”二字谐音。他认为,由于“中书君”与“管城子”“毛锥子”同义,所以,又可得出“管锥编”三字中隐含作者的名字,是“钱钟书集”的意思。

【答案】以笔之名为自己的笔名,且笔名与真名谐音,又在著作《管锥编》书名中隐藏作者笔名。

【解析】试题分析:本题考查考生压缩语段的能力。题干中答题关键词“概括钱钟书笔名的妙处”,筛选关键句子“笔在古代的雅称是‘中书君’,而‘中书君’正是钱钟书先生的笔名,这个笔名妙就妙在既以笔之名为笔名,又与‘钟书’二字谐音” “‘管锥编’三字中隐含作者的名字”,概括形成答案。