河流地貌的发育

图片预览

文档简介

《河流地貌的发育》教学设计

授课老师:随州二中 邹小波

指导老师:随州二中 李明

一,教材分析

河流侵蚀与堆积地貌部分,教材首先简单介绍了河流侵蚀作用及其类型,然后较为详细地阐述了河谷地貌的发育。随后设计的“活动”,目的是运用学过的河流侵蚀地貌的知识,对现实中的张家界的河谷形成过程进行简单的推测。能够用学过的地理知识解释一些自然现象,也是地理课学以致用的体现。

二、学情分析

通过前面的学习,高一的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力,但是由于阅历浅,知识面还不够宽等原因,看问题的层次有待进一步提高。

三、学法和教法分析

①学法:讨论探究法(课堂上通过与同桌的讨论,相互交流,探究学习,达到学习成果共同分享、在快乐中共同成长的目的)

②教法:多媒体辅助教学法、引导启发教学法(在学生讨论交流中教师因势利导,使学生达到改善方法、掌握知识、运用知识发现和解决问题、情感提升的目的)分析法(利用图片边看边讲,图文并茂,更利于学生对知识的掌握,同时还能培养学生读图能力)。

四、教学目标

(1) 知识与技能

① 理解河流的发育及演变过程。

② 掌握河流的三种侵蚀方式。

③ 了解河流堆积地貌的基本形态。

(2) 过程与方法

① 加强学生对已有知识的运用、搜集、整理的能力。

② 让学生学会运用文字、录像、地图、风景图片等资料,说明地理事物的特点或原因,进一步提高学生的分析、归纳能力。

(3) 情感、态度和价值观

① 进一步丰富学生学习地理的成功体验,激发学生对地理事物进行分析、探究的兴趣。

② 进一步形成积极参与教学活动,主动与他人合作交流的学习习惯。

五,教学重点、难点

教学重点:河谷的演变过程;河流的三种侵蚀方式及河流堆积地貌的基本形态。

教学难点:河流演变过程中凹岸侵蚀和凸岸堆积的分析;

六.教材的处理

为了使学生的学习思路更加有条理,对教材的顺序进行调整:先学河谷的形成过程,之后顺着学生思路把河流的侵蚀方式及形成的侵蚀地貌揉合在河流演变过程的学习之中;通过分析河流两岸的外力作用的了解,再进人河流堆积地貌的学习。

七,教学过程

【引入新课】用一种新的思维方式导入地理课,容易吸引学生的注意力。

这节课我们要学习的——河流地貌分为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌。

主要内容:

河谷形成过程

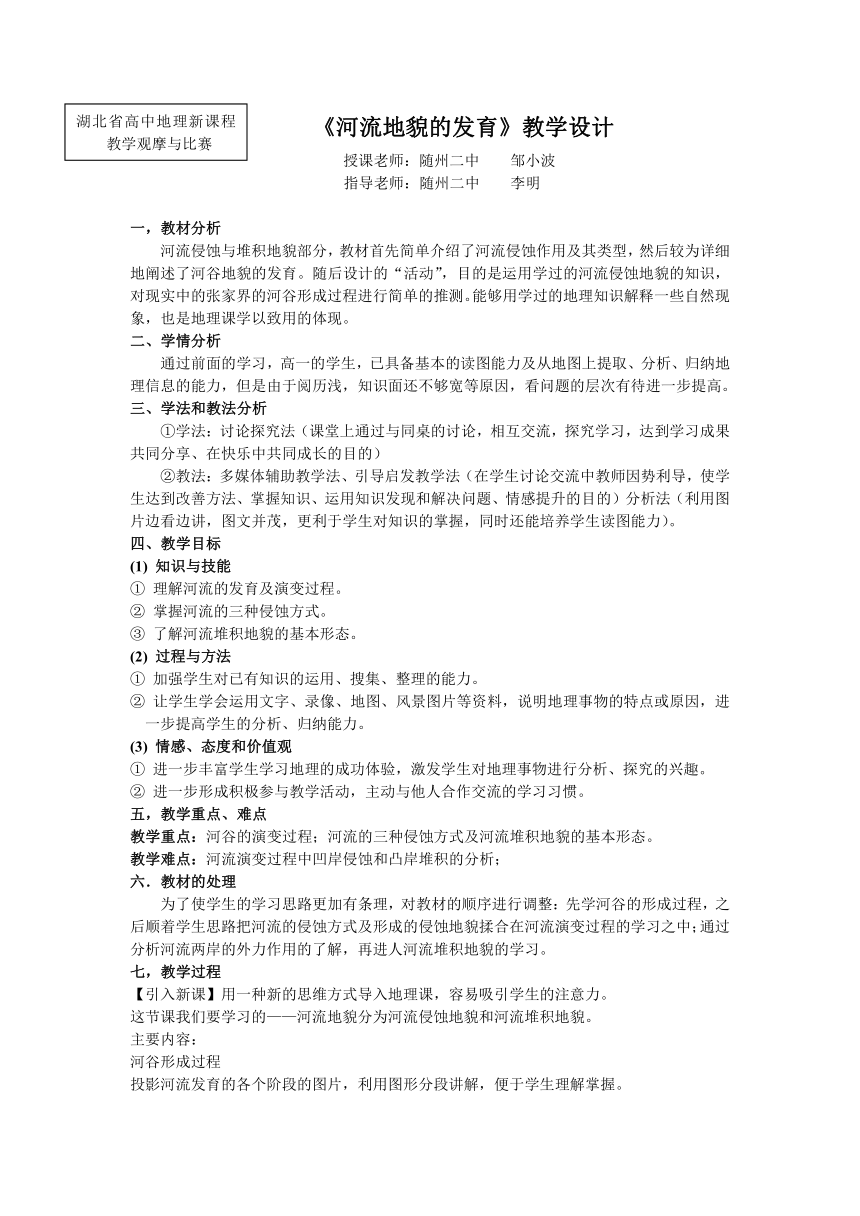

投影河流发育的各个阶段的图片,利用图形分段讲解,便于学生理解掌握。

图1

图1反映的是发育初期的河谷形状,从这幅图可以看出,它的集水面积比较小,横剖面呈“V”字形。

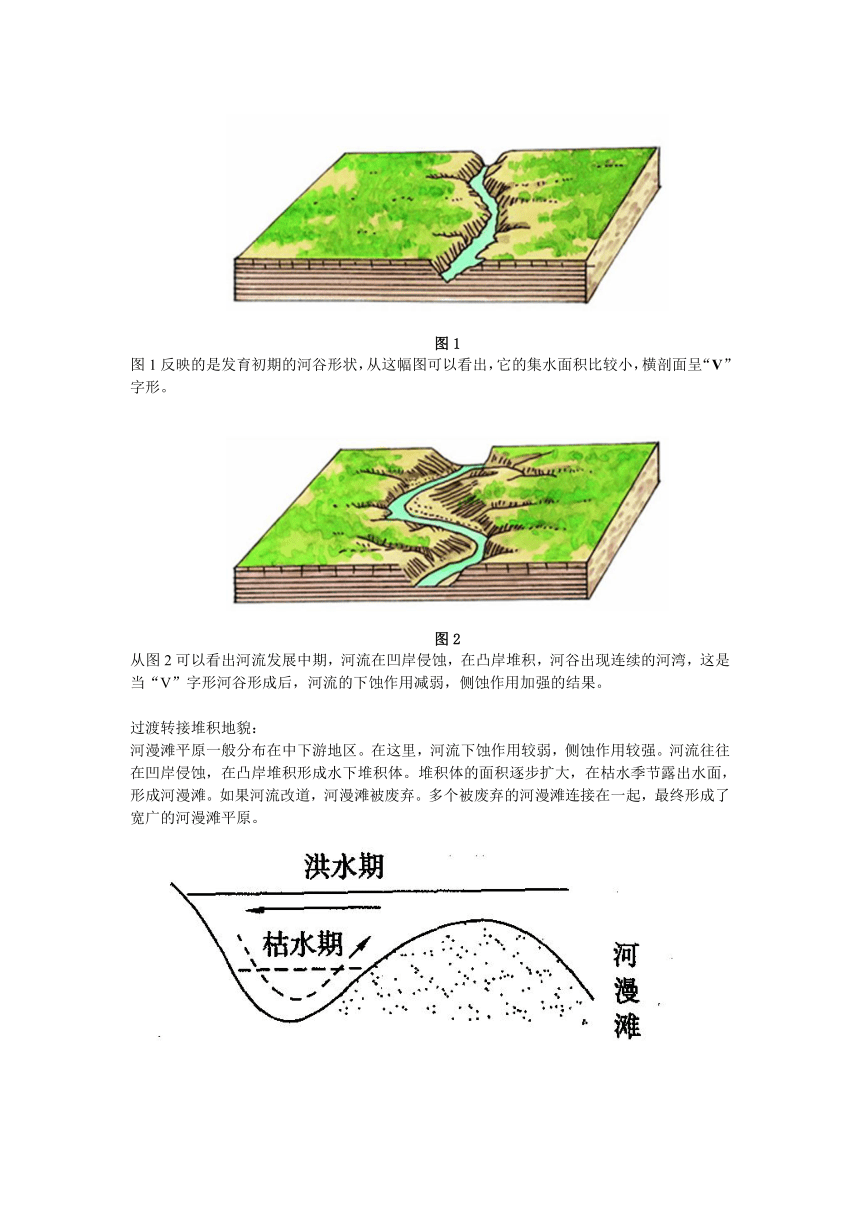

图2

从图2可以看出河流发展中期,河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾,这是当“V”字形河谷形成后,河流的下蚀作用减弱,侧蚀作用加强的结果。

过渡转接堆积地貌:

河漫滩平原一般分布在中下游地区。在这里,河流下蚀作用较弱,侧蚀作用较强。河流往往在凹岸侵蚀,在凸岸堆积形成水下堆积体。堆积体的面积逐步扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩。如果河流改道,河漫滩被废弃。多个被废弃的河漫滩连接在一起,最终形成了宽广的河漫滩平原。

图3

河流不断地向两侧扩展,最终将河谷展宽,并在河谷内堆积了大量泥沙。这时,河谷发育进入成熟期。从图3中可以看出成熟期的河谷比较宽,横剖面呈槽形。

概括总结河谷的发育过程。

转接过渡:

三角洲平原分布在河口地区。河流到达入海口处,由于流速减缓、水流扩散,将携带的泥沙在河口附近堆积下来,加上海潮顶托,形成三角洲。

最后讲解:

洪积—冲积平原。季节性的洪水或河流在山区流动时,由于山区内地势陡峭,它们的速度快,携带了大量砾石和泥沙。可是,当水流流出谷口时,由于地势突然趋于平缓,水道变得开阔,流速放慢,搬运的物质逐渐堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。多个洪积扇或冲积扇连接最终形成洪积—冲积平原。

学生活动:(引导学生做山前洪(冲)积扇实验,通过实验,让学生在轻松愉快的课堂气氛下,进一步地了解流水堆积作用及形成的地貌。训练学生由感性知识转为理性知识的能力。课堂小结:河流侵蚀与堆积地貌

课后思考: 上网浏览张家界旅游网站,欣赏张家界的美丽风景,并结合这节课所学习的内容,参考课后的活动题,试分析张家界地貌的形成原因。(附张家界网址:http://www.gozjj.com/ ( http: / / www.gozjj.com / " \t "_parent )

)

随州二中 邹小波

电话:13597823082

E-MAIL:zxhzxb225946@

QQ:1124562592

湖北省高中地理新课程教学观摩与比赛

授课老师:随州二中 邹小波

指导老师:随州二中 李明

一,教材分析

河流侵蚀与堆积地貌部分,教材首先简单介绍了河流侵蚀作用及其类型,然后较为详细地阐述了河谷地貌的发育。随后设计的“活动”,目的是运用学过的河流侵蚀地貌的知识,对现实中的张家界的河谷形成过程进行简单的推测。能够用学过的地理知识解释一些自然现象,也是地理课学以致用的体现。

二、学情分析

通过前面的学习,高一的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力,但是由于阅历浅,知识面还不够宽等原因,看问题的层次有待进一步提高。

三、学法和教法分析

①学法:讨论探究法(课堂上通过与同桌的讨论,相互交流,探究学习,达到学习成果共同分享、在快乐中共同成长的目的)

②教法:多媒体辅助教学法、引导启发教学法(在学生讨论交流中教师因势利导,使学生达到改善方法、掌握知识、运用知识发现和解决问题、情感提升的目的)分析法(利用图片边看边讲,图文并茂,更利于学生对知识的掌握,同时还能培养学生读图能力)。

四、教学目标

(1) 知识与技能

① 理解河流的发育及演变过程。

② 掌握河流的三种侵蚀方式。

③ 了解河流堆积地貌的基本形态。

(2) 过程与方法

① 加强学生对已有知识的运用、搜集、整理的能力。

② 让学生学会运用文字、录像、地图、风景图片等资料,说明地理事物的特点或原因,进一步提高学生的分析、归纳能力。

(3) 情感、态度和价值观

① 进一步丰富学生学习地理的成功体验,激发学生对地理事物进行分析、探究的兴趣。

② 进一步形成积极参与教学活动,主动与他人合作交流的学习习惯。

五,教学重点、难点

教学重点:河谷的演变过程;河流的三种侵蚀方式及河流堆积地貌的基本形态。

教学难点:河流演变过程中凹岸侵蚀和凸岸堆积的分析;

六.教材的处理

为了使学生的学习思路更加有条理,对教材的顺序进行调整:先学河谷的形成过程,之后顺着学生思路把河流的侵蚀方式及形成的侵蚀地貌揉合在河流演变过程的学习之中;通过分析河流两岸的外力作用的了解,再进人河流堆积地貌的学习。

七,教学过程

【引入新课】用一种新的思维方式导入地理课,容易吸引学生的注意力。

这节课我们要学习的——河流地貌分为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌。

主要内容:

河谷形成过程

投影河流发育的各个阶段的图片,利用图形分段讲解,便于学生理解掌握。

图1

图1反映的是发育初期的河谷形状,从这幅图可以看出,它的集水面积比较小,横剖面呈“V”字形。

图2

从图2可以看出河流发展中期,河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾,这是当“V”字形河谷形成后,河流的下蚀作用减弱,侧蚀作用加强的结果。

过渡转接堆积地貌:

河漫滩平原一般分布在中下游地区。在这里,河流下蚀作用较弱,侧蚀作用较强。河流往往在凹岸侵蚀,在凸岸堆积形成水下堆积体。堆积体的面积逐步扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩。如果河流改道,河漫滩被废弃。多个被废弃的河漫滩连接在一起,最终形成了宽广的河漫滩平原。

图3

河流不断地向两侧扩展,最终将河谷展宽,并在河谷内堆积了大量泥沙。这时,河谷发育进入成熟期。从图3中可以看出成熟期的河谷比较宽,横剖面呈槽形。

概括总结河谷的发育过程。

转接过渡:

三角洲平原分布在河口地区。河流到达入海口处,由于流速减缓、水流扩散,将携带的泥沙在河口附近堆积下来,加上海潮顶托,形成三角洲。

最后讲解:

洪积—冲积平原。季节性的洪水或河流在山区流动时,由于山区内地势陡峭,它们的速度快,携带了大量砾石和泥沙。可是,当水流流出谷口时,由于地势突然趋于平缓,水道变得开阔,流速放慢,搬运的物质逐渐堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。多个洪积扇或冲积扇连接最终形成洪积—冲积平原。

学生活动:(引导学生做山前洪(冲)积扇实验,通过实验,让学生在轻松愉快的课堂气氛下,进一步地了解流水堆积作用及形成的地貌。训练学生由感性知识转为理性知识的能力。课堂小结:河流侵蚀与堆积地貌

课后思考: 上网浏览张家界旅游网站,欣赏张家界的美丽风景,并结合这节课所学习的内容,参考课后的活动题,试分析张家界地貌的形成原因。(附张家界网址:http://www.gozjj.com/ ( http: / / www.gozjj.com / " \t "_parent )

)

随州二中 邹小波

电话:13597823082

E-MAIL:zxhzxb225946@

QQ:1124562592

湖北省高中地理新课程教学观摩与比赛

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪