统编版八年级语文上册6藤野先生课件(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册6藤野先生课件(32张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

5 藤野先生

八年级语文人教版·上册

鲁迅

一、新课引入

我们学过鲁迅的《从百草原到三味书屋》回忆起自己的启蒙老师寿镜吾先生,老先生的“方正、质朴、博学”,令童年鲁迅信服、敬畏。但鲁迅在回忆中说“在我所认为我师的之中,最使我感激,给我鼓励的一个”却是另外一位日本人——藤野先生。藤野先生是怎样的一个人?是什么让鲁迅这样深情感念呢?今天,我们就一起去感受这段难忘的经历、认识这位给鲁迅以鞭策的先生。

二、新课讲解

鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的文学家和思想家。自第一篇白话文小说《狂人日记》开始用鲁迅做笔名。

著名作品集有《野草》《朝花夕拾》《呐喊》《彷徨》《华盖集》《坟》等。回忆性散文集《朝花夕拾》等,为中国革命文化事业做出了巨大贡献。

作者简介

二、新课讲解

《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部回忆性散文集,原名《旧事重提》。“朝”是早晨的意思,“夕”是傍晚的意思,“朝花夕拾”即早晨的花傍晚来捡,就是成年时回忆往事。作品记述了作者童年的生活和青年时的求学历程,抒发了对往日亲友和师长的怀念之情,作品对反动、守旧势力进行了抨击和嘲讽。

《朝花夕拾》

二、新课讲解

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想从改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写了《文化偏至论》等一系列论文。

1908年师从章太炎,并加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

二、新课讲解

课文写于1926年,回忆了1902~1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

二、新课讲解

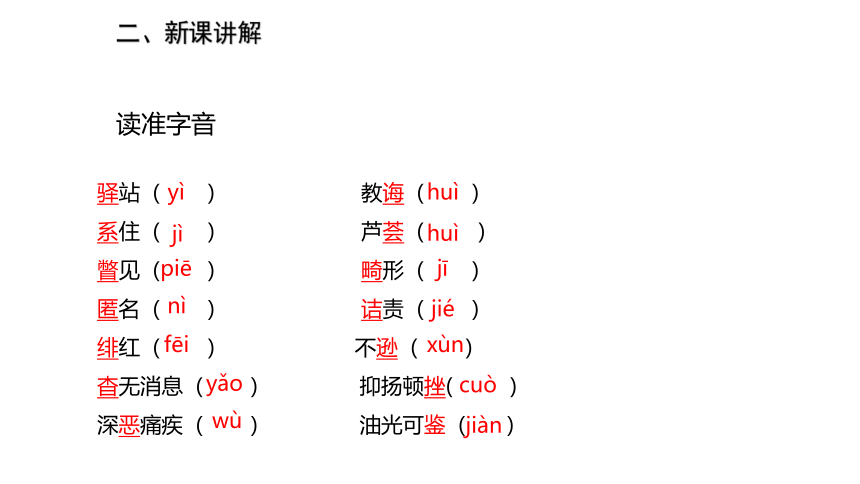

读准字音

驿站( ) 教诲( )

系住( ) 芦荟( )

瞥见( ) 畸形( )

匿名( ) 诘责( )

绯红( ) 不逊( )

杳无消息( ) 抑扬顿挫( )

深恶痛疾( ) 油光可鉴( )

yì

huì

jì

huì

piē

jī

nì

jié

fēi

xùn

yǎo

cuò

wù

jiàn

二、新课讲解

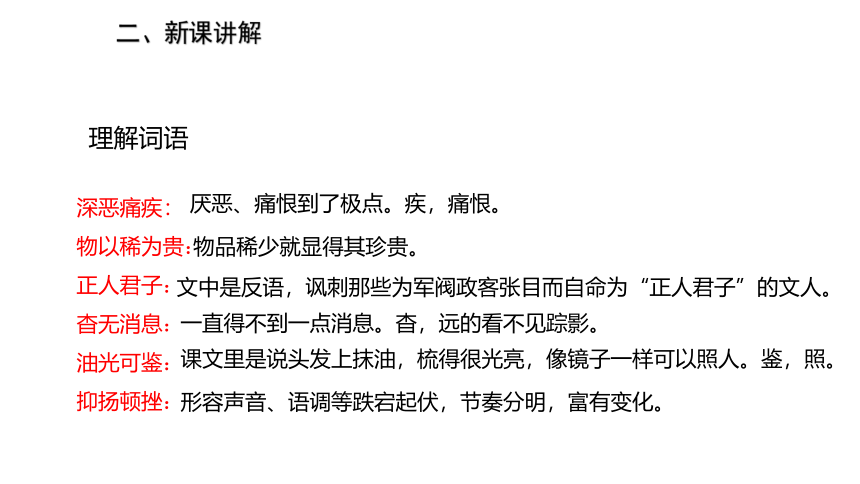

深恶痛疾:

物以稀为贵:

正人君子:

杳无消息:

油光可鉴:

抑扬顿挫:

厌恶、痛恨到了极点。疾,痛恨。

物品稀少就显得其珍贵。

文中是反语,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。

一直得不到一点消息。杳,远的看不见踪影。

课文里是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

形容声音、语调等跌宕起伏,节奏分明,富有变化。

理解词语

二、新课讲解

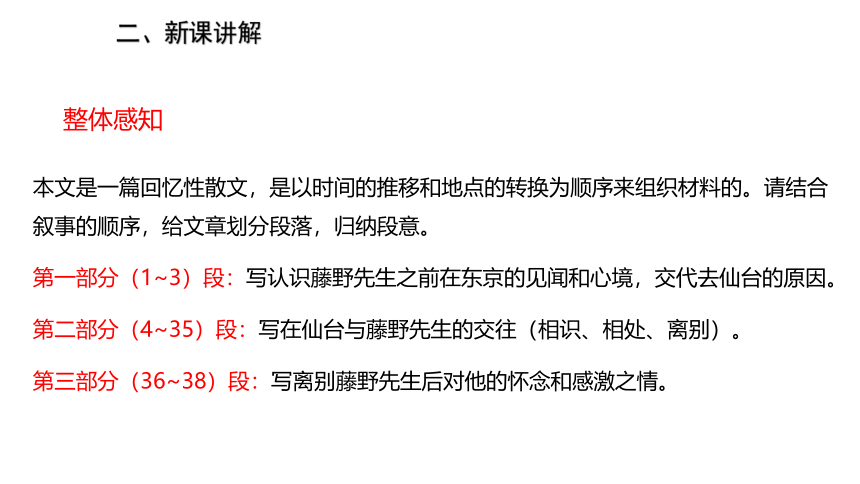

整体感知

本文是一篇回忆性散文,是以时间的推移和地点的转换为顺序来组织材料的。请结合叙事的顺序,给文章划分段落,归纳段意。

第一部分(1~3)段:写认识藤野先生之前在东京的见闻和心境,交代去仙台的原因。

第二部分(4~35)段:写在仙台与藤野先生的交往(相识、相处、离别)。

第三部分(36~38)段:写离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

二、新课讲解

合作探究——藤野先生其人

1.速读6-10段,找出关于藤野先生的描写,说说作者初到仙台时,目睹耳闻藤野先生是一个什么样的人。

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而有顿挫

治学严谨 生活俭朴

二、新课讲解

2.速读11-23段,找出文章一共写了我与藤野先生之间的几件事?思考这些事分别体现了藤野先生什么思想品质?

添改讲义 ——

工作认真负责

纠正解剖图——

严格要求、循循善诱

关心解剖实习——

热情诚恳

了解裹脚——

求实精神

正直热诚

治学严谨

没有民族偏见

二、新课讲解

3.概括人物形象:藤野先生是一个怎样的人?

藤野先生是一位生活俭朴、治学严谨、待人诚恳热情、对学生严格要求、没有狭隘民族偏见的学者。

二、新课讲解

鲁迅是怀着救国救民的强烈愿望选择学医的。遇见这么一位帮助自己学医的好老师,鲁迅又因为什么原因弃医从文了呢?结合文中内容回答。

合作探究——弃医从文

因为匿名信事件、看电影事件,鲁迅决定弃医从文。

二、新课讲解

匿名信事件:因为日本学生怀疑鲁迅考试及格是先生泄露了题目,他们根本看不起中国人,因为当时中国是弱国。

看电影事件:因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木。

一中国人被当作俄国侦探,被日军斩首,围观的中国民众神情麻木。

(1905年摄于中国东北开原城外)

二、新课讲解

弃医从文的原因

匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯

看电影事件——思想受到

极大震动,民族自尊心受

到严重挫伤

爱

国

二、新课讲解

鲁迅到日本去的时候,日本的国力正逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。因此,鲁迅便不可避免地受到种种歧视。他走在东京的大街上,常遭受少年的辱骂。

资料链接

二、新课讲解

我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。......这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的事,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

资料链接

二、新课讲解

文章回忆了匿名信事件、看电影事件,它们与表现藤野先生有什么关系?

写日本“爱国青年”寻衅是为藤野先生作反面衬托。

写课堂上看电影是作者与藤野先生告别的直接原因。

这两件事都与突出藤野先生正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。

二、新课讲解

1.作者一开始是来到日本的东京,他为什么要离开东京来到仙台?结合文章1~2段内容,梳理鲁迅在东京有哪些所见所闻所感?

所见所闻:清国留学生赏樱花、学跳舞。他们不学无术 ,思想腐朽。

所 感:厌恶之极,不屑与之为伍

2.这些内容有什么作用?与写藤野先生有什么关系?

文中写清国留学生赏樱花、学跳舞既表现了作者的爱国之情,也是作者离开东京往仙台见到藤野先生的缘由。

合作探究——在东京

二、新课讲解

1.文中写了从东京到仙台途经的日暮里和水户有什么作用?

日暮里触发忧国之情 ,水户是反清志士客死之地, 这是作者学医的主要动机,是爱国之情的表现。

2.如何理解鲁迅先生把在仙台医专受到的优待,看做是“物以稀为贵”?

鲁迅先生在仙台得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出他极强的民族自尊心。

写仙台医专的职员对作者的优待为下文写藤野先生作正面陪衬。

合作探究——在仙台

二、新课讲解

1.“我”对 藤野先生怀有一种什么感情?结合课文内容简要回答。

“我”对藤野先生的感情:

(1)感激、怀念。

①装订收藏讲义 ②悬挂先生的照片

③多写文章把怀念之情化为斗争和力量

(2)愧疚之情。

因“状况无聊” 没有给藤野先生寄过信和照片。

合作探究——在北京

二、新课讲解

2.如何理解文章结尾这句话。

“每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为'正人君子'之流所深恶痛疾的文字。”

表现了作者对藤野恩师的深深怀念,表明了藤野先生的精神鼓舞着作者,作者把怀念化为斗争的力量,决心以笔做刀枪,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗。从而深化了主题,使文章更具现实意义。

三、归纳小结

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国感情。

四、强化训练

1.文章开头一句,“东京也无非是这样”流露出作者怎样的情绪?该句在全文的结构上有什么作用?

“无非”即“只不过”的意思,这句话表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。

2.“也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。” “标致”一词如何理解?

“标致”一词运用反语,对清国留学生的行为进行了强烈的讽刺,表现了他们思想空虚、庸俗麻木的本质,表达了自己的极端厌恶之情。

四、强化训练

3.“居然睡安稳了”句中“居然”是什么意思?对表达思想感情有什么作用?

4.初到仙台的“我”受到优待。究其缘由“大概是物以希为贵罢”。那么句中的“大慨”可以用“因为”替代吗?

“大概”表示似有此事,但不完全肯定。与句末语气的“罢”合用,更加强了不肯定语气。作者用诙谐的口气猜测他在仙台受“优待”的原因,有点自谦、自喜,还有点隐含的感激之情。作者把初到仙台受到的优待,推断为“物以希为贵”,包含着一个弱国国民的辛酸。同时也反映出作者强烈的民族自尊心。而“因为”则表达不出这层意味。

“居然表示出乎意料”,想不到。前面说明这个客店居住条件不好,不易安睡,但出乎意料的睡安稳了,表露了作者对生活环境的恶劣不以为意。“居然”一词加强了整个句子的幽默感。

四、强化训练

5.“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。”如何理解这句话的含义?

帝国主义者把弱国的人看作低能儿。而日本“爱国青年”用这个反动观点看待中国留学生,便认为考试及格的鲁迅一定不是靠自己的能力。中国当时确实是弱国,但这并不能说明创造了灿烂文化的中国人都是低能儿。“弱国”与“低能”并无必然联系,其逻辑是十分荒谬的。作者这样写,体现了极端愤慨的情感。

四、强化训练

6.“他们也何尝不酒醉似的喝彩”句中的“何尝”是什么意思?

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木不仁。强烈表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝彩”原指日本学生看到中国人被枪毙时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。

五、拓展延伸

(1)寿镜吾:封建的老师,总是爱用戒尺来吓唬学生,却不会真打,知识渊博。对学生严厉,但教学的严厉中又带着轻松气氛。

寿镜吾先生作为鲁迅的启蒙老师,对鲁迅的作品起着很大的影响,他的骂世和他的爱国精神也同样传到了鲁迅身上。

(2)藤野严九郎:在日本关心鼓励鲁迅,是鲁迅弃医从文的关键人物。

藤野先生是一个日本人,令鲁迅难忘的是他没有民族偏见,对自己一视同仁,热情的教育。没有民族偏见,认真负责,治学严谨,要求严格,尊重他人,热情诚恳。

(3)章太炎:十分爱国,却又明是非,不会盲目的爱国。他的革命业绩甚至比他在学术上的造诣还深!

太炎先生最令鲁迅敬佩的是他的革命精神,也影响了鲁迅一生。正直,有革命之志,引原文中一句话“而革命之志,终不屈挠者,并世亦无二人”。后来,退居于宁静,有人批评他,但在鲁迅心中,老师仍是后世楷模。

影响鲁迅的三位老师

五、拓展延伸

“周君来的时候是中日战争(1894~1895)之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人做猪头三。在有这恶骂风气的时候,所以同级生之中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

我少年的时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为是特别亲切和难得了吧。如果周君因此而在小说里和友人之间把我当作恩师谈着,我要是早读到该有多好啊!既然他至死还想知道我的消息,倘早通了音信,他本人也该多么喜欢啊! ”

藤野严九郎《谨忆周树人君》

五、拓展延伸

自题小像

鲁迅

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

这首诗是鲁迅1903年在日本东京弘文书院求学时,赠给他的挚友许寿裳的剪辫题照。诗的意思是:我的爱国之心犹如被爱神之箭所射一般无处可逃,祖国正在风雨飘摇中黯然失色。这份情感寄托给天上的星星却没有人明了,我誓将我的一腔热血报效我的祖国。

五、拓展延伸

1. 唯有民族魂是值得宝贵的,唯有它发扬起来,中国才有真进步。

2. 希望是本无所谓有,无所谓无的。

3. 其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

4. 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

鲁迅名言

六、布置作业

以“我最难忘的老师”为题,学习本文的写法,写一篇600字左右的文章。

5 藤野先生

八年级语文人教版·上册

鲁迅

一、新课引入

我们学过鲁迅的《从百草原到三味书屋》回忆起自己的启蒙老师寿镜吾先生,老先生的“方正、质朴、博学”,令童年鲁迅信服、敬畏。但鲁迅在回忆中说“在我所认为我师的之中,最使我感激,给我鼓励的一个”却是另外一位日本人——藤野先生。藤野先生是怎样的一个人?是什么让鲁迅这样深情感念呢?今天,我们就一起去感受这段难忘的经历、认识这位给鲁迅以鞭策的先生。

二、新课讲解

鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的文学家和思想家。自第一篇白话文小说《狂人日记》开始用鲁迅做笔名。

著名作品集有《野草》《朝花夕拾》《呐喊》《彷徨》《华盖集》《坟》等。回忆性散文集《朝花夕拾》等,为中国革命文化事业做出了巨大贡献。

作者简介

二、新课讲解

《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部回忆性散文集,原名《旧事重提》。“朝”是早晨的意思,“夕”是傍晚的意思,“朝花夕拾”即早晨的花傍晚来捡,就是成年时回忆往事。作品记述了作者童年的生活和青年时的求学历程,抒发了对往日亲友和师长的怀念之情,作品对反动、守旧势力进行了抨击和嘲讽。

《朝花夕拾》

二、新课讲解

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想从改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写了《文化偏至论》等一系列论文。

1908年师从章太炎,并加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

二、新课讲解

课文写于1926年,回忆了1902~1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

二、新课讲解

读准字音

驿站( ) 教诲( )

系住( ) 芦荟( )

瞥见( ) 畸形( )

匿名( ) 诘责( )

绯红( ) 不逊( )

杳无消息( ) 抑扬顿挫( )

深恶痛疾( ) 油光可鉴( )

yì

huì

jì

huì

piē

jī

nì

jié

fēi

xùn

yǎo

cuò

wù

jiàn

二、新课讲解

深恶痛疾:

物以稀为贵:

正人君子:

杳无消息:

油光可鉴:

抑扬顿挫:

厌恶、痛恨到了极点。疾,痛恨。

物品稀少就显得其珍贵。

文中是反语,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。

一直得不到一点消息。杳,远的看不见踪影。

课文里是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

形容声音、语调等跌宕起伏,节奏分明,富有变化。

理解词语

二、新课讲解

整体感知

本文是一篇回忆性散文,是以时间的推移和地点的转换为顺序来组织材料的。请结合叙事的顺序,给文章划分段落,归纳段意。

第一部分(1~3)段:写认识藤野先生之前在东京的见闻和心境,交代去仙台的原因。

第二部分(4~35)段:写在仙台与藤野先生的交往(相识、相处、离别)。

第三部分(36~38)段:写离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

二、新课讲解

合作探究——藤野先生其人

1.速读6-10段,找出关于藤野先生的描写,说说作者初到仙台时,目睹耳闻藤野先生是一个什么样的人。

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而有顿挫

治学严谨 生活俭朴

二、新课讲解

2.速读11-23段,找出文章一共写了我与藤野先生之间的几件事?思考这些事分别体现了藤野先生什么思想品质?

添改讲义 ——

工作认真负责

纠正解剖图——

严格要求、循循善诱

关心解剖实习——

热情诚恳

了解裹脚——

求实精神

正直热诚

治学严谨

没有民族偏见

二、新课讲解

3.概括人物形象:藤野先生是一个怎样的人?

藤野先生是一位生活俭朴、治学严谨、待人诚恳热情、对学生严格要求、没有狭隘民族偏见的学者。

二、新课讲解

鲁迅是怀着救国救民的强烈愿望选择学医的。遇见这么一位帮助自己学医的好老师,鲁迅又因为什么原因弃医从文了呢?结合文中内容回答。

合作探究——弃医从文

因为匿名信事件、看电影事件,鲁迅决定弃医从文。

二、新课讲解

匿名信事件:因为日本学生怀疑鲁迅考试及格是先生泄露了题目,他们根本看不起中国人,因为当时中国是弱国。

看电影事件:因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木。

一中国人被当作俄国侦探,被日军斩首,围观的中国民众神情麻木。

(1905年摄于中国东北开原城外)

二、新课讲解

弃医从文的原因

匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯

看电影事件——思想受到

极大震动,民族自尊心受

到严重挫伤

爱

国

二、新课讲解

鲁迅到日本去的时候,日本的国力正逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。因此,鲁迅便不可避免地受到种种歧视。他走在东京的大街上,常遭受少年的辱骂。

资料链接

二、新课讲解

我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。......这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的事,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

资料链接

二、新课讲解

文章回忆了匿名信事件、看电影事件,它们与表现藤野先生有什么关系?

写日本“爱国青年”寻衅是为藤野先生作反面衬托。

写课堂上看电影是作者与藤野先生告别的直接原因。

这两件事都与突出藤野先生正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。

二、新课讲解

1.作者一开始是来到日本的东京,他为什么要离开东京来到仙台?结合文章1~2段内容,梳理鲁迅在东京有哪些所见所闻所感?

所见所闻:清国留学生赏樱花、学跳舞。他们不学无术 ,思想腐朽。

所 感:厌恶之极,不屑与之为伍

2.这些内容有什么作用?与写藤野先生有什么关系?

文中写清国留学生赏樱花、学跳舞既表现了作者的爱国之情,也是作者离开东京往仙台见到藤野先生的缘由。

合作探究——在东京

二、新课讲解

1.文中写了从东京到仙台途经的日暮里和水户有什么作用?

日暮里触发忧国之情 ,水户是反清志士客死之地, 这是作者学医的主要动机,是爱国之情的表现。

2.如何理解鲁迅先生把在仙台医专受到的优待,看做是“物以稀为贵”?

鲁迅先生在仙台得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出他极强的民族自尊心。

写仙台医专的职员对作者的优待为下文写藤野先生作正面陪衬。

合作探究——在仙台

二、新课讲解

1.“我”对 藤野先生怀有一种什么感情?结合课文内容简要回答。

“我”对藤野先生的感情:

(1)感激、怀念。

①装订收藏讲义 ②悬挂先生的照片

③多写文章把怀念之情化为斗争和力量

(2)愧疚之情。

因“状况无聊” 没有给藤野先生寄过信和照片。

合作探究——在北京

二、新课讲解

2.如何理解文章结尾这句话。

“每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为'正人君子'之流所深恶痛疾的文字。”

表现了作者对藤野恩师的深深怀念,表明了藤野先生的精神鼓舞着作者,作者把怀念化为斗争的力量,决心以笔做刀枪,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗。从而深化了主题,使文章更具现实意义。

三、归纳小结

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国感情。

四、强化训练

1.文章开头一句,“东京也无非是这样”流露出作者怎样的情绪?该句在全文的结构上有什么作用?

“无非”即“只不过”的意思,这句话表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。

2.“也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。” “标致”一词如何理解?

“标致”一词运用反语,对清国留学生的行为进行了强烈的讽刺,表现了他们思想空虚、庸俗麻木的本质,表达了自己的极端厌恶之情。

四、强化训练

3.“居然睡安稳了”句中“居然”是什么意思?对表达思想感情有什么作用?

4.初到仙台的“我”受到优待。究其缘由“大概是物以希为贵罢”。那么句中的“大慨”可以用“因为”替代吗?

“大概”表示似有此事,但不完全肯定。与句末语气的“罢”合用,更加强了不肯定语气。作者用诙谐的口气猜测他在仙台受“优待”的原因,有点自谦、自喜,还有点隐含的感激之情。作者把初到仙台受到的优待,推断为“物以希为贵”,包含着一个弱国国民的辛酸。同时也反映出作者强烈的民族自尊心。而“因为”则表达不出这层意味。

“居然表示出乎意料”,想不到。前面说明这个客店居住条件不好,不易安睡,但出乎意料的睡安稳了,表露了作者对生活环境的恶劣不以为意。“居然”一词加强了整个句子的幽默感。

四、强化训练

5.“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。”如何理解这句话的含义?

帝国主义者把弱国的人看作低能儿。而日本“爱国青年”用这个反动观点看待中国留学生,便认为考试及格的鲁迅一定不是靠自己的能力。中国当时确实是弱国,但这并不能说明创造了灿烂文化的中国人都是低能儿。“弱国”与“低能”并无必然联系,其逻辑是十分荒谬的。作者这样写,体现了极端愤慨的情感。

四、强化训练

6.“他们也何尝不酒醉似的喝彩”句中的“何尝”是什么意思?

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸,麻木不仁。强烈表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝彩”原指日本学生看到中国人被枪毙时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。

五、拓展延伸

(1)寿镜吾:封建的老师,总是爱用戒尺来吓唬学生,却不会真打,知识渊博。对学生严厉,但教学的严厉中又带着轻松气氛。

寿镜吾先生作为鲁迅的启蒙老师,对鲁迅的作品起着很大的影响,他的骂世和他的爱国精神也同样传到了鲁迅身上。

(2)藤野严九郎:在日本关心鼓励鲁迅,是鲁迅弃医从文的关键人物。

藤野先生是一个日本人,令鲁迅难忘的是他没有民族偏见,对自己一视同仁,热情的教育。没有民族偏见,认真负责,治学严谨,要求严格,尊重他人,热情诚恳。

(3)章太炎:十分爱国,却又明是非,不会盲目的爱国。他的革命业绩甚至比他在学术上的造诣还深!

太炎先生最令鲁迅敬佩的是他的革命精神,也影响了鲁迅一生。正直,有革命之志,引原文中一句话“而革命之志,终不屈挠者,并世亦无二人”。后来,退居于宁静,有人批评他,但在鲁迅心中,老师仍是后世楷模。

影响鲁迅的三位老师

五、拓展延伸

“周君来的时候是中日战争(1894~1895)之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人做猪头三。在有这恶骂风气的时候,所以同级生之中也有这样的一群,动不动就对周君加以白眼,另眼看待。

我少年的时候,曾承福井藩校出身的姓野坂的先生教过汉文,因此一方面尊重中国的先贤,同时总存着应该看重中国人的心情,这在周君就以为是特别亲切和难得了吧。如果周君因此而在小说里和友人之间把我当作恩师谈着,我要是早读到该有多好啊!既然他至死还想知道我的消息,倘早通了音信,他本人也该多么喜欢啊! ”

藤野严九郎《谨忆周树人君》

五、拓展延伸

自题小像

鲁迅

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

这首诗是鲁迅1903年在日本东京弘文书院求学时,赠给他的挚友许寿裳的剪辫题照。诗的意思是:我的爱国之心犹如被爱神之箭所射一般无处可逃,祖国正在风雨飘摇中黯然失色。这份情感寄托给天上的星星却没有人明了,我誓将我的一腔热血报效我的祖国。

五、拓展延伸

1. 唯有民族魂是值得宝贵的,唯有它发扬起来,中国才有真进步。

2. 希望是本无所谓有,无所谓无的。

3. 其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

4. 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

鲁迅名言

六、布置作业

以“我最难忘的老师”为题,学习本文的写法,写一篇600字左右的文章。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读