统编版八年级语文上册8列夫· 托尔斯泰课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册8列夫· 托尔斯泰课件(31张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-06 13:44:15 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

7 列夫· 托尔斯泰

八年级语文人教版·上册

斯蒂芬·茨威格

一、新课引入

列夫?托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有一双锐利异常,能够洞察世事的眼睛。现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界。

二、新课讲解

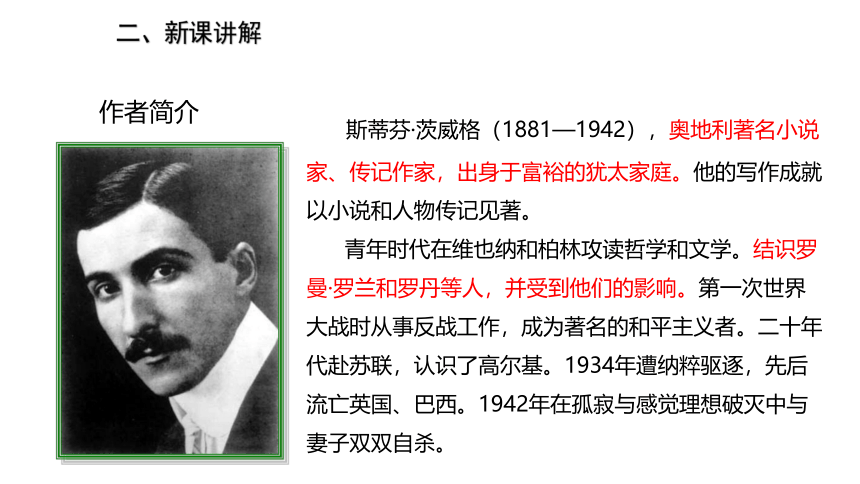

斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。他的写作成就以小说和人物传记见著。

青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学。结识罗曼·罗兰和罗丹等人,并受到他们的影响。第一次世界大战时从事反战工作,成为著名的和平主义者。二十年代赴苏联,认识了高尔基。1934年遭纳粹驱逐,先后流亡英国、巴西。1942年在孤寂与感觉理想破灭中与妻子双双自杀。

作者简介

二、新课讲解

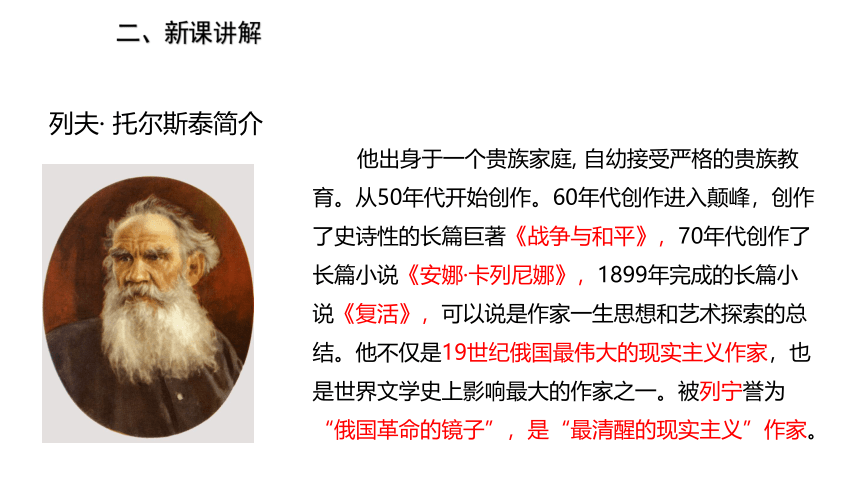

他出身于一个贵族家庭, 自幼接受严格的贵族教育。从50年代开始创作。60年代创作进入颠峰,创作了史诗性的长篇巨著《战争与和平》,70年代创作了长篇小说《安娜·卡列尼娜》,1899年完成的长篇小说《复活》,可以说是作家一生思想和艺术探索的总结。他不仅是19世纪俄国最伟大的现实主义作家,也是世界文学史上影响最大的作家之一。被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是“最清醒的现实主义”作家。

列夫· 托尔斯泰简介

二、新课讲解

他出生在俄国的土地上,他的家族有暄赫的历史,父亲有世袭的爵位,母亲是公爵的独生女儿,所以他是个天生的贵族。

但他的一生并不因他的贵族身份而骄傲,反而受此困扰并无比痛苦。他的信仰注定了他的痛苦。他渴望改革俄国不合理的农奴制度,他想把自己的私人财产分给农民,然后像一个普通人那样去生活,他是这样想的,也是这样做的。他放弃了上流社会生活的风雅和排场,像一个农民一样亲自参加劳动。他的信仰和行为直接导致了妻子的不解,最终爆发了家庭危机,夫妇分家,因此他有了一段不幸的婚姻。分家后他把自己现有的著作权和稿费无条件转让或捐出,自己几乎身无分文。

列夫· 托尔斯泰生平

二、新课讲解

他的家曾经是革命者的避难所,是难民的收容所,是改革家的聚会所,也因此他不仅失去了家庭的幸福,更遭到了几乎整个贵族阶级的排斥,因为他的特立独行是对贵族阶层和统治阶级的反叛和宣战,因此他差点被流放,幸亏是民众的舆论阻止了政府荒唐的行为,然而他最终没有逃脱被开除教籍的命运。他在民众心中是一座丰碑,在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。

他是一个贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。列宁曾经评价他“是俄国革命的镜子”。

对资产阶级虚伪腐化的认识和批判,对自身信仰的追寻和探索,使得他痛苦,矛盾,孤独,曾经两次离家出走,一次走到一半就回来了,因为他的妻子要生他们最后一个女儿,最后一次离家出走,却让他永远的离开了这个世界。

二、新课讲解

生命的最后一个黎明他看到的不是家乡的风景,而是孤零零躺在异乡一个小火车站站长家的小床上,看着窗外那将亮未亮的天空。他生命的最后遗言不是说给妻子儿女的,是说给这个世界的,他说:“我爱真理。”他的一生,就是在焦虑与不安、对真理紧张不断地求索和勤奋创作中度过的。

82岁,他走完了自己的一生。留给我们的是90卷的文集,驰骋俄国文坛六十年的记忆,是《战争与和平》《安娜卡列尼娜》《复活》,是他不以暴力抗恶的思想。他是世界十大文豪之一,美国文学评论家哈洛称他是“从文艺复兴以来唯一能挑战荷马,但丁与莎士比亚的伟大作家。”列宁也认为“他的艺术标志着全人类的艺术发展上的一大进步。”

二、新课讲解

他生前放弃了自己的贵族身份和生活方式,他死后更是安静而朴素,在他家乡的森林中无声的长眠,坟前没有墓碑,没有十字架,没有墓志铭。

奥地利传记作家茨威格说“他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。”保护他得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意。

“世间最美的坟墓”

简朴的平民生活

二、新课讲解

托尔斯泰主要作品

1863—1869年发表《战争与和平》(长篇小说)

1873—1879年发表《安娜·卡列尼娜》(长篇小说)

1889—1899年发表《复活》(长篇小说)

二、新课讲解

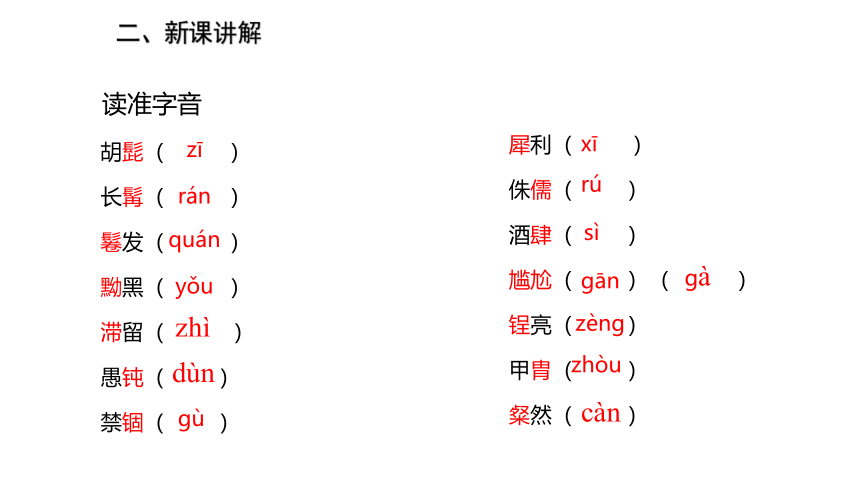

胡髭( )

长髯( )

鬈发( )

黝黑( )

滞留( )

愚钝( )

禁锢( )

犀利( )

侏儒( )

酒肆( )

尴尬( )( )

锃亮( )

甲胄( )

粲然( )

zī

rán

quán

yǒu

zhì

dùn

gù

xī

rú

sì

gān

gà

zèng

zhòu

càn

读准字音

二、新课讲解

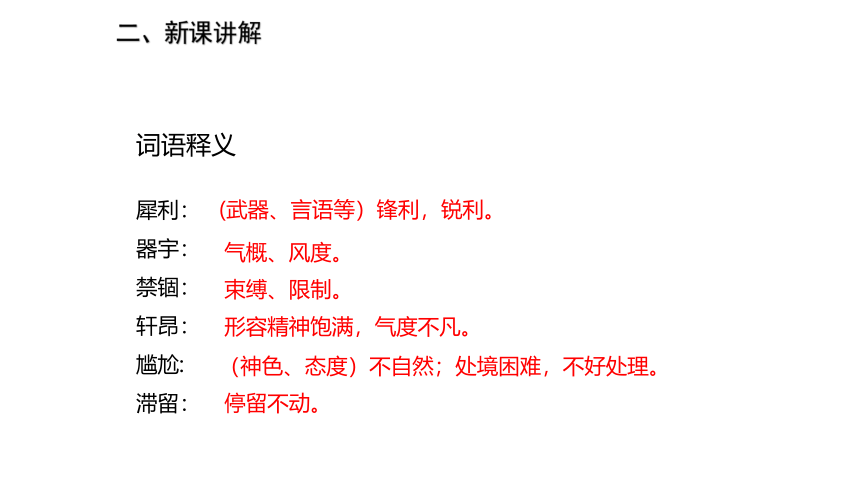

犀利:

器宇:

禁锢:

轩昂:

尴尬:

滞留:

(武器、言语等)锋利,锐利。

气概、风度。

束缚、限制。

形容精神饱满,气度不凡。

(神色、态度)不自然;处境困难,不好处理。

停留不动。

词语释义

二、新课讲解

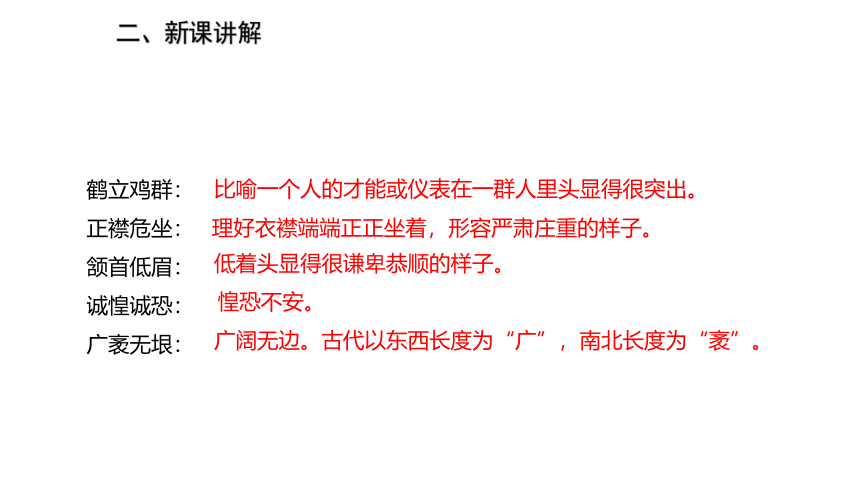

鹤立鸡群:

正襟危坐:

颔首低眉:

诚惶诚恐:

广袤无垠:

比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。

理好衣襟端端正正坐着,形容严肃庄重的样子。

低着头显得很谦卑恭顺的样子。

惶恐不安。

广阔无边。古代以东西长度为“广”,南北长度为“袤”。

二、新课讲解

速读课文,请分别概括每一个段落的主要内容。然后把文章分为两部分。

列夫·托尔斯泰

第一部分

第二部分

①:

②:

③:

④:

⑤:

⑥:

⑦:

⑧:

⑨:

须发浓密

面部轮廓平庸

面容表情阴郁

长相平平

外貌令人失望

目光犀利

蕴含丰富

眼睛具有威力

眼睛的犀利与人生的不幸

平庸甚至丑陋(外表)

眼睛精美绝伦,灵魂高贵(精神)

整体感知

二、新课讲解

合作探究

(1)须发特点 : 面部多毛 须发浓密

(2)面部轮廓: 失调崎岖 平庸粗鄙

(3)面容表情: 消沉忧郁 丑陋可憎

(4)长相平平: 普通平常 大众一员

(5)令拜访者失望: 期望眼见 巨大反差

1.找出第一部分中具体描写托尔斯泰外貌特征的语句?看看用了怎样的修辞手法?试说说其作用。

二、新课讲解

作者多运用了比喻和夸张的修辞手法,浓墨重彩、细致入微地描摹了托尔斯泰的相貌特征。

比喻效果:生动形象,突出特征。

夸张效果: (在描写人或事物时,故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述。)特征突出,形象鲜明。让人产生无尽的联想。

比喻和夸张联袂运用。不仅使语言形象生动,而且

让人产生丰富的联想,使“画面”气韵生动。

修辞手法及其作用

二、新课讲解

2.作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸丑陋的外表, 这对塑造人物形象有何作用?

采用欲扬先抑的手法。通过外形的丑陋平庸,反衬他眼睛的精美、灵魂的高贵。

这样,文章前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收 到相辅相成的艺术效果,二者相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈深刻的印象。

二、新课讲解

3.作者在第二部分为什么要着重描写托尔斯泰的眼睛?

因为“眼睛是心灵的窗户”,通过对眼睛的描写,展现了托尔斯泰的精神风貌,突出他是世界上最富有才气的人,他对社会有着敏锐的观察力,能洞悉社会的真相。

作者这里对托尔斯泰眼睛的描写,已不再限于肖像描写了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代做出了准确、深入、全面的描绘,是时代的代言人。

二、新课讲解

4.找出课文第二部分中描写托尔斯泰非同寻常的眼睛的语句,看看作者是从哪几个方面来描写托尔斯泰的眼睛的?

(1)目光犀利 黑豹似的;锃亮的钢刀;像枪弹;像金刚刀

(2)感情丰富 热泪涟涟---闪闪发光---黯然失色---冷酷锐利---意趣盎然……

(3)富有威力 敏锐深刻地观察社会,人生,时代。

(4)赞美眼光 揭示他人生的不幸 支配世界 缺少幸福

二、新课讲解

5.第二部分作者描摹托尔斯泰的眼睛,与第一部分相比在写法上有哪些异同?试分析。

相同点:比喻和夸张联袂运用;

不同点:前部分多用抑笔,后部分高度赞美,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

二、新课讲解

1.宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

运用了比喻的修辞手法,描写托翁胡子,细致,形象,表现他阅历的丰富及性格的坚韧。

2.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。

比喻:生动形象的描写出托尔斯泰长相丑陋。反衬他灵魂的高贵。

3.……找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇……

用陀思妥耶夫斯基作比较,突出托尔斯泰平民化、劳动者的形象。

语言赏析

二、新课讲解

5、这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。

比喻、夸张:突出托尔斯泰犀利的目光,敏锐的洞察力。、“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠” 。夸张:表现了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。

6.它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

比喻。生动形象地写出了托尔斯泰敏锐、犀利、极具穿透性的目光。

三、归纳小结

本文是俄国大文豪列夫.托尔斯泰的一幅“肖像画”,作者不仅为我们展示了列夫.托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了列夫.托尔斯泰深邃的精神世界。

四、强化训练

1.第4段作者说“托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。”但是作者为什么还要赞美他呢?用原文句子回答。

“托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄围普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。”

2.第5段写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望时,主要使用了什么写作手法?

对比的手法,将拜访者心目中的托尔斯泰与亲眼见的托尔斯泰形成巨大的反差,将拜访者等待时的内心期望、诚惶诚恐和见到时的疑惑和惊讶、尴尬形成鲜明对比,突出托尔斯泰的长相平平甚至粗鄙。

探究思考

四、强化训练

3.第9段一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自已的那一份幸福”,这是否矛盾?联系他的生平进行理解。

“具有这种犀利目光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富”,这是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人。

而“能够看清真相的人”常常是痛苦的,托尔斯泰看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽其自己毕生的努力去改变它,但总是事与愿违,所以他痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中。

但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

四、强化训练

精彩语句赏析

1. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

运用夸张,写出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的观察力。

2.这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

指托尔斯泰敏锐和准确的观察力,可以将世间万事万物都收进自己的脑海,并通过自己的作品,将之准确地表现出来,而且在作品中揭露了沙皇统治下的俄罗斯社会的黑暗和腐朽,饱含着对农民的同情。

五、拓展延伸

列夫·托尔斯泰轶事

一次,在一个谈笑风生的场合,有人调侃托尔斯泰:“你除了会写小说还能干什么?”

当时在场的人都觉得这句玩笑话说得过分了,而且也不是事实。年近花甲的托尔斯泰并没有对朋友的嘲讽还嘴,一声不吭地回到家里的“车间”,就忙起来了。他的“车间”紧挨着他的书房,当中一张大木台子上摆放着榔头、钳子、钢锯、锉刀等工具,墙上挂着干活时围的围裙……他为回应朋友的调侃,亲手制作了一双漂亮而结实的高靿牛皮靴,郑重地送给了大女婿苏霍京。苏霍京哪舍得将老岳丈这么珍贵的礼物穿在脚上,便将皮靴摆上了书架。当时《托尔斯泰文集》已经出版了12卷,他给这双皮靴贴上标签:第13卷。

此举立刻在文化圈里传为佳话。托尔斯泰知道后哈哈大笑,并说:“那是我自己最喜欢的一卷。

五、拓展延伸

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.一切利己的生活,都是非理性的,动物的生活。

4.心灵纯洁的人,生活充满甜蜜和喜悦。

5.人不是因为美丽而可爱,而是因为可爱才美丽。

6.幸福的家庭是相同的,不幸的家庭各有各的不幸。

列夫·托尔斯泰名言

五、拓展延伸

世间最美的坟墓

茨威格

我在俄国所见到的景物再没有比托尔斯泰墓更宏伟、更感人的了。这块将被后代永远怀着敬畏之情朝拜的尊严圣地,远离尘嚣,孤零零地躺在林荫里。顺着一条羊肠小路信步走去,穿过林间空地和灌木丛,便到了墓冢前;这只是一个长方形的土堆而已。无人守护,无人管理,只有几株大树荫庇。他的外孙女跟我讲,这些高大挺拔、在初秋的风中微微摇动的树木是托尔斯泰亲手栽种的。小的时候,他的哥哥尼古莱和他听保姆或村妇讲过一个古老传说,提到亲手种树的地方会变成幸福的所在。于是他们俩就在自己庄园的某块地上栽了几株树苗,这个儿童游戏不久也就忘了。托尔斯泰晚年才想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然中获到了一个新的、更美好的启示。他当即表示愿意将来埋骨于那些亲手栽种的树木之下。

五、拓展延伸

后来就这样办了,完全按照托尔斯泰的愿望;他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。这个比谁都感到受自己的声名所累的伟人,就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了。谁都可以踏进他最后的安息地,围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的--保护列夫·托尔斯泰得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意。而通常,人们却总是怀着好奇,去破坏伟人墓地的宁静。

这里,逼人的朴素禁锢住任何一种观赏的闲情,并且不容许你大声说话。风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。无论你在夏天还是冬天经过这儿,你都想象不到,这个小小的、隆起

五、拓展延伸

的长方形包容着当代最伟大的人物当中的一个。

然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:今天,在这个特殊的日子里,成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。人们重新感到,这个世界上再也没有比这最后留下的、纪念碑式的朴素更打动人心的了。老残军人退休院大理石穹隆底下拿破仑的墓穴,魏玛公候之墓中歌德的灵寝,西敏司寺里莎士比亚的石棺,看上去都不像树林中的这个只有风儿低吟,甚至全无人语声,庄严肃穆,感人至深的无名墓冢那样能剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情。

六、布置作业

观察你所熟知的一个人物,学习本文的描写方法,将其形象生动地写出来。要求:

1.外貌描写要抓住人物的体态、衣着、容貌、表情等方面的特点。

2.外貌描写还要表现人物的年龄、身份、职业、爱好、特长等个性特点,展示人物的内心。

7 列夫· 托尔斯泰

八年级语文人教版·上册

斯蒂芬·茨威格

一、新课引入

列夫?托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有一双锐利异常,能够洞察世事的眼睛。现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界。

二、新课讲解

斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。他的写作成就以小说和人物传记见著。

青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学。结识罗曼·罗兰和罗丹等人,并受到他们的影响。第一次世界大战时从事反战工作,成为著名的和平主义者。二十年代赴苏联,认识了高尔基。1934年遭纳粹驱逐,先后流亡英国、巴西。1942年在孤寂与感觉理想破灭中与妻子双双自杀。

作者简介

二、新课讲解

他出身于一个贵族家庭, 自幼接受严格的贵族教育。从50年代开始创作。60年代创作进入颠峰,创作了史诗性的长篇巨著《战争与和平》,70年代创作了长篇小说《安娜·卡列尼娜》,1899年完成的长篇小说《复活》,可以说是作家一生思想和艺术探索的总结。他不仅是19世纪俄国最伟大的现实主义作家,也是世界文学史上影响最大的作家之一。被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是“最清醒的现实主义”作家。

列夫· 托尔斯泰简介

二、新课讲解

他出生在俄国的土地上,他的家族有暄赫的历史,父亲有世袭的爵位,母亲是公爵的独生女儿,所以他是个天生的贵族。

但他的一生并不因他的贵族身份而骄傲,反而受此困扰并无比痛苦。他的信仰注定了他的痛苦。他渴望改革俄国不合理的农奴制度,他想把自己的私人财产分给农民,然后像一个普通人那样去生活,他是这样想的,也是这样做的。他放弃了上流社会生活的风雅和排场,像一个农民一样亲自参加劳动。他的信仰和行为直接导致了妻子的不解,最终爆发了家庭危机,夫妇分家,因此他有了一段不幸的婚姻。分家后他把自己现有的著作权和稿费无条件转让或捐出,自己几乎身无分文。

列夫· 托尔斯泰生平

二、新课讲解

他的家曾经是革命者的避难所,是难民的收容所,是改革家的聚会所,也因此他不仅失去了家庭的幸福,更遭到了几乎整个贵族阶级的排斥,因为他的特立独行是对贵族阶层和统治阶级的反叛和宣战,因此他差点被流放,幸亏是民众的舆论阻止了政府荒唐的行为,然而他最终没有逃脱被开除教籍的命运。他在民众心中是一座丰碑,在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。

他是一个贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。列宁曾经评价他“是俄国革命的镜子”。

对资产阶级虚伪腐化的认识和批判,对自身信仰的追寻和探索,使得他痛苦,矛盾,孤独,曾经两次离家出走,一次走到一半就回来了,因为他的妻子要生他们最后一个女儿,最后一次离家出走,却让他永远的离开了这个世界。

二、新课讲解

生命的最后一个黎明他看到的不是家乡的风景,而是孤零零躺在异乡一个小火车站站长家的小床上,看着窗外那将亮未亮的天空。他生命的最后遗言不是说给妻子儿女的,是说给这个世界的,他说:“我爱真理。”他的一生,就是在焦虑与不安、对真理紧张不断地求索和勤奋创作中度过的。

82岁,他走完了自己的一生。留给我们的是90卷的文集,驰骋俄国文坛六十年的记忆,是《战争与和平》《安娜卡列尼娜》《复活》,是他不以暴力抗恶的思想。他是世界十大文豪之一,美国文学评论家哈洛称他是“从文艺复兴以来唯一能挑战荷马,但丁与莎士比亚的伟大作家。”列宁也认为“他的艺术标志着全人类的艺术发展上的一大进步。”

二、新课讲解

他生前放弃了自己的贵族身份和生活方式,他死后更是安静而朴素,在他家乡的森林中无声的长眠,坟前没有墓碑,没有十字架,没有墓志铭。

奥地利传记作家茨威格说“他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。”保护他得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意。

“世间最美的坟墓”

简朴的平民生活

二、新课讲解

托尔斯泰主要作品

1863—1869年发表《战争与和平》(长篇小说)

1873—1879年发表《安娜·卡列尼娜》(长篇小说)

1889—1899年发表《复活》(长篇小说)

二、新课讲解

胡髭( )

长髯( )

鬈发( )

黝黑( )

滞留( )

愚钝( )

禁锢( )

犀利( )

侏儒( )

酒肆( )

尴尬( )( )

锃亮( )

甲胄( )

粲然( )

zī

rán

quán

yǒu

zhì

dùn

gù

xī

rú

sì

gān

gà

zèng

zhòu

càn

读准字音

二、新课讲解

犀利:

器宇:

禁锢:

轩昂:

尴尬:

滞留:

(武器、言语等)锋利,锐利。

气概、风度。

束缚、限制。

形容精神饱满,气度不凡。

(神色、态度)不自然;处境困难,不好处理。

停留不动。

词语释义

二、新课讲解

鹤立鸡群:

正襟危坐:

颔首低眉:

诚惶诚恐:

广袤无垠:

比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。

理好衣襟端端正正坐着,形容严肃庄重的样子。

低着头显得很谦卑恭顺的样子。

惶恐不安。

广阔无边。古代以东西长度为“广”,南北长度为“袤”。

二、新课讲解

速读课文,请分别概括每一个段落的主要内容。然后把文章分为两部分。

列夫·托尔斯泰

第一部分

第二部分

①:

②:

③:

④:

⑤:

⑥:

⑦:

⑧:

⑨:

须发浓密

面部轮廓平庸

面容表情阴郁

长相平平

外貌令人失望

目光犀利

蕴含丰富

眼睛具有威力

眼睛的犀利与人生的不幸

平庸甚至丑陋(外表)

眼睛精美绝伦,灵魂高贵(精神)

整体感知

二、新课讲解

合作探究

(1)须发特点 : 面部多毛 须发浓密

(2)面部轮廓: 失调崎岖 平庸粗鄙

(3)面容表情: 消沉忧郁 丑陋可憎

(4)长相平平: 普通平常 大众一员

(5)令拜访者失望: 期望眼见 巨大反差

1.找出第一部分中具体描写托尔斯泰外貌特征的语句?看看用了怎样的修辞手法?试说说其作用。

二、新课讲解

作者多运用了比喻和夸张的修辞手法,浓墨重彩、细致入微地描摹了托尔斯泰的相貌特征。

比喻效果:生动形象,突出特征。

夸张效果: (在描写人或事物时,故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述。)特征突出,形象鲜明。让人产生无尽的联想。

比喻和夸张联袂运用。不仅使语言形象生动,而且

让人产生丰富的联想,使“画面”气韵生动。

修辞手法及其作用

二、新课讲解

2.作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸丑陋的外表, 这对塑造人物形象有何作用?

采用欲扬先抑的手法。通过外形的丑陋平庸,反衬他眼睛的精美、灵魂的高贵。

这样,文章前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收 到相辅相成的艺术效果,二者相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人留下强烈深刻的印象。

二、新课讲解

3.作者在第二部分为什么要着重描写托尔斯泰的眼睛?

因为“眼睛是心灵的窗户”,通过对眼睛的描写,展现了托尔斯泰的精神风貌,突出他是世界上最富有才气的人,他对社会有着敏锐的观察力,能洞悉社会的真相。

作者这里对托尔斯泰眼睛的描写,已不再限于肖像描写了,而是含蓄地揭示了托尔斯泰作为伟大的文学家,对他所处的时代做出了准确、深入、全面的描绘,是时代的代言人。

二、新课讲解

4.找出课文第二部分中描写托尔斯泰非同寻常的眼睛的语句,看看作者是从哪几个方面来描写托尔斯泰的眼睛的?

(1)目光犀利 黑豹似的;锃亮的钢刀;像枪弹;像金刚刀

(2)感情丰富 热泪涟涟---闪闪发光---黯然失色---冷酷锐利---意趣盎然……

(3)富有威力 敏锐深刻地观察社会,人生,时代。

(4)赞美眼光 揭示他人生的不幸 支配世界 缺少幸福

二、新课讲解

5.第二部分作者描摹托尔斯泰的眼睛,与第一部分相比在写法上有哪些异同?试分析。

相同点:比喻和夸张联袂运用;

不同点:前部分多用抑笔,后部分高度赞美,写他平庸甚至丑陋的外表,正是用来反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。

二、新课讲解

1.宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

运用了比喻的修辞手法,描写托翁胡子,细致,形象,表现他阅历的丰富及性格的坚韧。

2.小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。

比喻:生动形象的描写出托尔斯泰长相丑陋。反衬他灵魂的高贵。

3.……找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇……

用陀思妥耶夫斯基作比较,突出托尔斯泰平民化、劳动者的形象。

语言赏析

二、新课讲解

5、这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。

比喻、夸张:突出托尔斯泰犀利的目光,敏锐的洞察力。、“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠” 。夸张:表现了托尔斯泰的眼睛能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。

6.它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。

比喻。生动形象地写出了托尔斯泰敏锐、犀利、极具穿透性的目光。

三、归纳小结

本文是俄国大文豪列夫.托尔斯泰的一幅“肖像画”,作者不仅为我们展示了列夫.托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了列夫.托尔斯泰深邃的精神世界。

四、强化训练

1.第4段作者说“托尔斯泰一直都是长相平平,混在人群里找都找不出来。”但是作者为什么还要赞美他呢?用原文句子回答。

“托尔斯泰并没有自己独特的面相,他拥有一张俄围普通大众的脸,因为他与全体俄国人民同呼吸共命运。”

2.第5段写托尔斯泰的外貌会令拜访者感到失望时,主要使用了什么写作手法?

对比的手法,将拜访者心目中的托尔斯泰与亲眼见的托尔斯泰形成巨大的反差,将拜访者等待时的内心期望、诚惶诚恐和见到时的疑惑和惊讶、尴尬形成鲜明对比,突出托尔斯泰的长相平平甚至粗鄙。

探究思考

四、强化训练

3.第9段一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自已的那一份幸福”,这是否矛盾?联系他的生平进行理解。

“具有这种犀利目光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富”,这是说这样的人可以成为整个世界及其知识财富的主宰和主人。

而“能够看清真相的人”常常是痛苦的,托尔斯泰看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,并尽其自己毕生的努力去改变它,但总是事与愿违,所以他痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中。

但他把宝贵的精神财富留给后人,他又是伟大而幸福的。

四、强化训练

精彩语句赏析

1. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

运用夸张,写出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的观察力。

2.这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

指托尔斯泰敏锐和准确的观察力,可以将世间万事万物都收进自己的脑海,并通过自己的作品,将之准确地表现出来,而且在作品中揭露了沙皇统治下的俄罗斯社会的黑暗和腐朽,饱含着对农民的同情。

五、拓展延伸

列夫·托尔斯泰轶事

一次,在一个谈笑风生的场合,有人调侃托尔斯泰:“你除了会写小说还能干什么?”

当时在场的人都觉得这句玩笑话说得过分了,而且也不是事实。年近花甲的托尔斯泰并没有对朋友的嘲讽还嘴,一声不吭地回到家里的“车间”,就忙起来了。他的“车间”紧挨着他的书房,当中一张大木台子上摆放着榔头、钳子、钢锯、锉刀等工具,墙上挂着干活时围的围裙……他为回应朋友的调侃,亲手制作了一双漂亮而结实的高靿牛皮靴,郑重地送给了大女婿苏霍京。苏霍京哪舍得将老岳丈这么珍贵的礼物穿在脚上,便将皮靴摆上了书架。当时《托尔斯泰文集》已经出版了12卷,他给这双皮靴贴上标签:第13卷。

此举立刻在文化圈里传为佳话。托尔斯泰知道后哈哈大笑,并说:“那是我自己最喜欢的一卷。

五、拓展延伸

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.一切利己的生活,都是非理性的,动物的生活。

4.心灵纯洁的人,生活充满甜蜜和喜悦。

5.人不是因为美丽而可爱,而是因为可爱才美丽。

6.幸福的家庭是相同的,不幸的家庭各有各的不幸。

列夫·托尔斯泰名言

五、拓展延伸

世间最美的坟墓

茨威格

我在俄国所见到的景物再没有比托尔斯泰墓更宏伟、更感人的了。这块将被后代永远怀着敬畏之情朝拜的尊严圣地,远离尘嚣,孤零零地躺在林荫里。顺着一条羊肠小路信步走去,穿过林间空地和灌木丛,便到了墓冢前;这只是一个长方形的土堆而已。无人守护,无人管理,只有几株大树荫庇。他的外孙女跟我讲,这些高大挺拔、在初秋的风中微微摇动的树木是托尔斯泰亲手栽种的。小的时候,他的哥哥尼古莱和他听保姆或村妇讲过一个古老传说,提到亲手种树的地方会变成幸福的所在。于是他们俩就在自己庄园的某块地上栽了几株树苗,这个儿童游戏不久也就忘了。托尔斯泰晚年才想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然中获到了一个新的、更美好的启示。他当即表示愿意将来埋骨于那些亲手栽种的树木之下。

五、拓展延伸

后来就这样办了,完全按照托尔斯泰的愿望;他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。这个比谁都感到受自己的声名所累的伟人,就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了。谁都可以踏进他最后的安息地,围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的--保护列夫·托尔斯泰得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意。而通常,人们却总是怀着好奇,去破坏伟人墓地的宁静。

这里,逼人的朴素禁锢住任何一种观赏的闲情,并且不容许你大声说话。风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。无论你在夏天还是冬天经过这儿,你都想象不到,这个小小的、隆起

五、拓展延伸

的长方形包容着当代最伟大的人物当中的一个。

然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:今天,在这个特殊的日子里,成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。人们重新感到,这个世界上再也没有比这最后留下的、纪念碑式的朴素更打动人心的了。老残军人退休院大理石穹隆底下拿破仑的墓穴,魏玛公候之墓中歌德的灵寝,西敏司寺里莎士比亚的石棺,看上去都不像树林中的这个只有风儿低吟,甚至全无人语声,庄严肃穆,感人至深的无名墓冢那样能剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情。

六、布置作业

观察你所熟知的一个人物,学习本文的描写方法,将其形象生动地写出来。要求:

1.外貌描写要抓住人物的体态、衣着、容貌、表情等方面的特点。

2.外貌描写还要表现人物的年龄、身份、职业、爱好、特长等个性特点,展示人物的内心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读