人民版历史必修第三册 三 打破隔离的坚冰 (课件 共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修第三册 三 打破隔离的坚冰 (课件 共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

打破隔离的坚冰

——19世纪末20世纪初的世界文学艺术

一.冰冻的世界

诺贝尔文学奖部分获奖者名单

时间 获奖者 国籍

1901年 苏利·普吕多姆 法国

1902年 特奥多尔·蒙森 德国

1903年 比昂斯滕·比昂松 挪威

1904年 弗雷德里克·米斯塔尔 法国

何塞·埃切加赖 西班牙

1905年 亨利克·显克维支 波兰

1906年 乔祖埃·卡尔杜齐 意大利

1907年 约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林 英国

1908年 鲁道尔夫·欧肯 德国

1909年 西尔玛·拉格洛夫 瑞典

1910年 保尔·约翰·路德维希·冯·海塞 德国

1911年 莫里斯·梅特林克 比利时

诺贝尔文学奖是阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一,他在遗嘱中说奖金的一部分应颁给“一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人”。文学奖的颁奖单位是瑞典文学院。首届文学奖于1901年颁发,得主是法国诗人普律多姆历史上罗曼·罗兰、萧伯纳、海明威等著名作家均获得过此奖。

1912年 盖哈特·霍普特曼 德国

1913年,印度诗人泰戈尔凭借其著名长诗《吉檀迦利》荣获了诺贝尔文学奖

打破隔离的坚冰

——19世纪末20世纪初的世界文学艺术

【课标要求】

了解19世纪末20世纪初现实主义文学的主要成就,

认识其产生的时代背景及影响。

了解19世纪末20世纪初现实主义音乐和美术作品,

了解其产生的时代背景及其艺术价值。

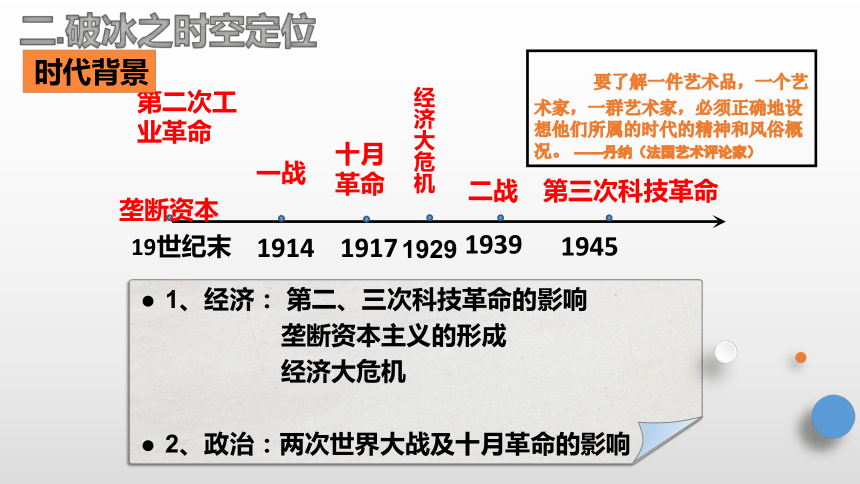

19世纪末

1914

1917

1945

1939

第二次工业革命

垄断资本

一战

十月革命

二战

第三次科技革命

1、经济: 第二、三次科技革命的影响

垄断资本主义的形成

经济大危机

2、政治:两次世界大战及十月革命的影响

要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。 ——丹纳(法国艺术评论家)

二.破冰之时空定位

经济大危机

1929

时代背景

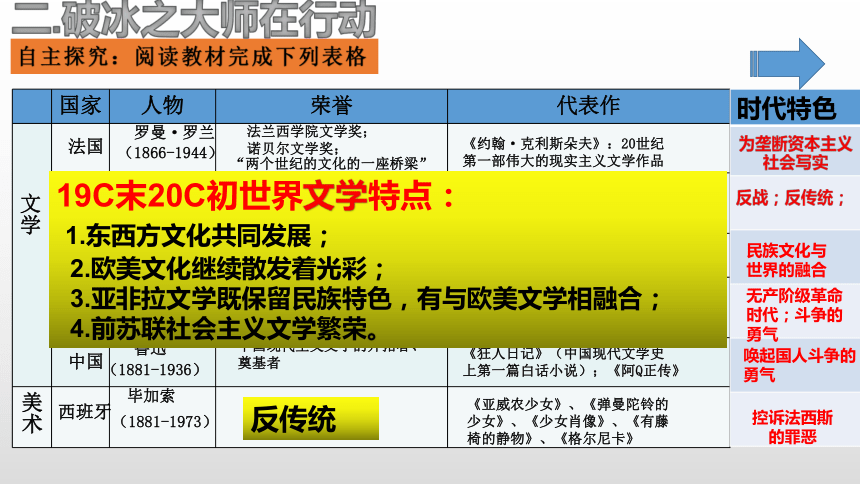

国家 人物 荣誉 代表作

自主探究:阅读教材完成下列表格

法国

美国

印度

俄国

中国

西班牙

罗曼·罗兰

海明威

泰戈尔

高尔基

鲁迅

毕加索

“两个世纪的文化的一座桥梁”

文学

美术

开创 美国“黄金时代”;获普利策奖和诺贝尔文学奖

印度近代文学史上伟大的诗人;亚洲第一位诺贝尔文学奖获得者

“无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主义现实文学奠基人、无产阶级革命文学导师

中国现代主义文学的开拓者、奠基者

现代立体派创始人

《约翰·克利斯朵夫》:20世纪第一部伟大的现实主义文学作品

《太阳照样升起》、《永别了,武器》、《丧钟为谁而鸣、《老人与海》(“冰山原则”)

诗集《吉檀迦利》、长篇小说《戈拉》

《海燕》、《母亲》、自传三部曲(《童年》、《在人间》和《我的大学》)

《狂人日记》(中国现代文学史上第一篇白话小说);《阿Q正传》

《亚威农少女》、《弹曼陀铃的少女》、《少女肖像》、《有藤椅的静物》、《格尔尼卡》

(1866-1944)

(1899-1961)

(1861-1941)

(1868-1936)

(1881-1936)

(1881-1973)

法兰西学院文学奖;

诺贝尔文学奖;

二.破冰之大师在行动

时代特色

为垄断资本主义社会写实

反战;反传统;

民族文化与世界的融合

无产阶级革命时代;斗争的勇气

唤起国人斗争的勇气

控诉法西斯的罪恶

19C末20C初世界文学特点:

1.东西方文化共同发展;

2.欧美文化继续散发着光彩;

3.亚非拉文学既保留民族特色,有与欧美文学相融合;

4.前苏联社会主义文学繁荣。

反传统

这一时期,欧美文学继续散发着光彩。在欧洲,法国著名的现实主义作家罗曼?罗兰(1866—1944)代表作《约翰?克利斯朵夫》小说描写了主人公奋斗的一生,从儿时音乐才能的觉醒、到青年时代对权贵的蔑视和反抗、再到成年后在事业上的追求和成功、最后达到精神宁静的崇高境界这部作品也被誉为20世纪第一部伟大的现实主义文学作品,而他本人也被称为“两个世纪的文化的一座桥梁”。

应用提升

欧洲文学

海明威:美国记者、作家,20世纪最著名的小说家之一,“迷惘一代”的标杆人物,参加过两次世界大战,因此作品中的人物不少是藐视死亡的勇士。《太阳照旧升起》、《永别了,武器》、《丧钟为谁而鸣》都表达了作者强烈的反战情绪,成为描写两次世界大战的名篇。其代表作《老人与海》通过描写人与自然的艰苦搏斗,表现了当时的社会现实,寓含着作者对人生的看法。这种创作手法则被称为“冰山原则”。

美国文学

材料一:《老人与海》(1952年)主人公老渔夫桑提亚哥连续84天没能捕到鱼了, 这次他又出海了,他和鱼搏斗,和鲨鱼搏斗,差一点累垮了,但到头来这一切似乎毫无意义。这似乎是个荒诞的故事,然而换一个角度讲,他却是胜利者。他想的是:“痛苦在一个男子汉不算一回事。”小说肯定了这样一种价值:“你尽可能把他消灭掉,可就是打不败他。”这种精神不是对荒诞的屈服,而是蔑视、挑战和反抗。

——龚翰熊《海明威与现代主义——纪念海明威诞辰100周年》

(1)根据材料一,指出海明威的《老人与海》有什么写作特点?

荒诞写法

(反传统)

现代主义

现代主义是20世纪以来,由于一战、二战、经济危机、十月革命的爆发第二次工业革命的进行,人们对建立在理性基础上的工业社会表示怀疑,不屑于表面的客观真实,致力于探索离奇别致的形式技巧,用荒诞的、寓意的或抽象的表达方式,反映人们的精神创伤和变态心理,体现消极、悲观、失望和虚无主义情绪,它最大的特征就是反传统。

微探究1

泰戈尔(1861—1941)是印度现代伟大的诗人、小说家和戏剧家。凭借其著名长诗《吉檀迦利》成为亚洲第一个诺贝尔文学奖获得者

亚非拉国家的文学

《吉檀迦利》这部宗教抒情诗集,是一份“奉献给神的祭品”。泰戈尔向神敬献的歌是“生命之歌”,他以轻快、欢畅的笔调歌唱生命的枯荣、表达了作者对祖国前途的关怀,对人民的关爱。——互动百科

结合材料分析《吉檀迦利》中表达了作者怎样的情感?

对生命的歌颂,祖国的关怀和人民的关爱。

材料: 1913年,泰戈尔凭借其著名长诗《吉檀迦利》荣获了诺贝尔文学奖。得奖评语这样写道:“由于他那至为敏锐、清新与优美的诗;这诗出之以高超的技巧,并由他自己用英文表达出来,使他那充满诗意的思想业已成为西方文学的一部分。

”

材料中的评语体现出泰戈尔的作品的什么特点?

东西融合(共融性)

泰戈尔

一

我听见回声,来自山谷和心间

以寂寞的镰刀收割空旷的灵魂

不断地重复决绝,又重复幸福

终有绿洲摇曳在沙漠

我相信自己

生来如同璀璨的夏日之花

不凋不败,妖治如火

承受心跳的负荷和呼吸的累赘

乐此不疲

二

我听见音乐,来自月光和胴体

辅极端的诱饵捕获飘渺的唯美

一生充盈着激烈,又充盈着纯然

总有回忆贯穿于世间

我相信自己

死时如同静美的秋日落叶

不盛不乱,姿态如烟

即便枯萎也保留丰肌清骨的傲然

玄之又玄

三

我听见爱情,我相信爱情

爱情是一潭挣扎的蓝藻

如同一阵凄微的风

穿过我失血的静脉

驻守岁月的信念

四

我相信一切能够听见

甚至预见离散,遇见另一个自己

而有些瞬间无法把握

任凭东走西顾,逝去的必然不返

请看我头置簪花,一路走来一路盛开

频频遗漏一些,又深陷风霜雨雪的感动

五

般若波罗蜜,一声一声

生如夏花,死如秋叶

还在乎拥有什么

泰戈尔《生如夏花》

马克西姆·高尔基(1868—1936)

前苏联伟大的无产阶级作家, “无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主 义现实文学奠基人、无产阶级革命文学导师,苏联文学的创始人。

《海燕》

《母亲》

自传三部曲

《童年》、《在人间》和《我的大学》

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。 1918年,鲁迅发表了《狂人日记》,这是中国现代文学史上第一篇白话小说。中篇小说《阿Q正传》是中国现代文学史上的不朽杰作。作者借阿Q描绘出了无数麻木愚昧的中国人形象。阿Q所谓的“精神胜利法”,正表现了被压迫者身上无可救药的精神病态。鲁迅先生希望通过描画这些“沉默的国人的魂灵”,来促使人们反省自身,扫除愚昧和麻木,唤起国人斗争的勇气和精神。

无产阶级文学

(1)你们从中看到了什么?

(2)《格尔尼卡》是在怎样的时代背景下创作出来的?

(3)面对德国法西斯的轰炸,毕加索的情绪应该是怎样的?

(4)他是以怎样一种方式表达自己的情绪的?

合作探究1

公牛象征强暴,受伤的马象征受难的西班牙,闪亮的灯火象征光明与希望… 画的右边,一个妇女怀抱死去的婴儿仰天哭号,她的下方是一个手握鲜花与断剑张臂倒地的士兵。画的左边,一个惊慌失措的男人高举双手仰天尖叫,离他不远处,那个俯身奔逃的女子是那样地仓惶,以致她的后腿似乎跟不上而远远落在了身后。这一切,都是可怕的空炸中受难者的真实写照。

特点:

将绘画对象分解为若干几何切面,加以主观的并置.重叠,以表示物体的几何空间,给人以支离破碎的感觉

表现方法:夸张、变形、抽象

代表人物及作品:毕加索《亚威农少女》《格尔尼卡》

立体派绘画

现代主义美术

材料2:《母亲》成了“一本非常及时的书”。当时“很多工人会不自觉地、自发地参加革命运动,现在他们读一读《母亲》,对自己会有很大益处”。——列宁

合作探究2:文学艺术产生的影响

材料1:泰戈尔"是个真正的诗人,而且是个新型的诗人,他能使东方和西方的想象互相理解。他的天才是抒情的"。(英国政治家吉尔伯特·默里教授评)

拉近了世界的距离

三.冰融的世界

无产阶级文学鼓舞了人们的斗争勇气

19世纪末20世纪初,世界各国各地区的文化交流更加密切和频繁,取得了共同发展。

一方面,这一时期的文艺作品拉近了世界的距离,体现了文化的共融性;

另一方面,这一时期特有的无产阶级文艺作品鼓舞了人们的斗争勇气。

世界文化与时俱进,不断融合

本课知识结构

文学

法国:罗曼?罗兰

亚洲

美国:海明威等

印度:泰戈尔

日本:川端康成

无产阶级文学:高尔基 、鲁迅

新古典主义:(俄)斯特拉文斯基

19C末20C初

音乐

印象主义:(法)德彪西

表现主义:(奥地利)勋伯格

美 术 ——立体派与毕加索

时期 背景 特征

总结:19世纪以来的文学艺术

(工业革命时:19世纪初)

(工业革命后:19世纪中叶)

浪漫主义

现实主义

现代主义

(19世纪末20世纪初)

工业革命,法国革命,对“理性王国”失望,对现状不满

强调抒发个人感情,想象力丰富

工业革命后,资本主义的矛盾和弊端逐渐暴露,社会问题日益突出

一战、二战、经济危机、十月革命、第二次工业革命后,人们对传统社会产生了怀疑

真实反映、再现现实生活;批判现实

反传统、共融性

当堂巩固

下列哪位文学家不属于19世纪末20世纪初美国文学的代表人物

A 、罗曼·罗兰 B、海明威

C、德莱塞 D、马克·土温

19世纪末20世纪初,亚洲第一个获诺贝尔文学奖的作家是

A 、川端康成 B、鲁迅

C、巴金 D、泰戈尔

中国现代文学史上第一篇白话小说是

A.《狂人日记》 B.《阿Q正传》

C.《海燕》 D.《母亲》

A

A

D

一次印象主义美术作品收集展览上,一位同学误贴一幅画在印象主义流派的方框内,请你帮他挑出来

A.《向日葵》 B.《星月夜》

C.《亚威农少女》 D.《日出·印象》

右图是西班牙画家达利的《内战的预感》,作品中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。据此判断该作品属于( )

A.浪漫主义艺术 B.现实主义艺术

C.印象画派艺术 D.现代主义艺术

C

D

当堂巩固

史料一 从19世纪中叶起,在文化领域,人为的地理上的界限逐渐被淡化,世界各种文化之间的交流、融合不断加强。…20世纪50年代以后,世界各个国家、民族和地区的文化以前所未有的速度传播、交流着。

史料二 面对19世纪中期以来的世界文化交流,有人认为这是资本主义国家对亚、非、拉的文化侵略,应该抵制;也有人认为这是不同文化的碰撞、融合。被侵略国家应当有选择地吸收外来文化,发展本国文化。

(1)根据史料一和所学知识,分别指出促使两个时期文化交流加速的原因。

(2)史料二中的两种观点你认为哪种更合理?请就这一问题谈谈你的看法。

(2)第二种观点。看法:资本主义文化既有精华,也有糟粕;被侵略国家要辩证地看待外来文化,“取其精华,去其粕”,在交流中充实和发展自己。

提示:(1)19世纪中叶:工业革命,资本主义的全球扩张。20世纪50年代后:新科技革命的推动;全球化浪潮的迅猛发展。

合作探究3

打破隔离的坚冰

——19世纪末20世纪初的世界文学艺术

一.冰冻的世界

诺贝尔文学奖部分获奖者名单

时间 获奖者 国籍

1901年 苏利·普吕多姆 法国

1902年 特奥多尔·蒙森 德国

1903年 比昂斯滕·比昂松 挪威

1904年 弗雷德里克·米斯塔尔 法国

何塞·埃切加赖 西班牙

1905年 亨利克·显克维支 波兰

1906年 乔祖埃·卡尔杜齐 意大利

1907年 约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林 英国

1908年 鲁道尔夫·欧肯 德国

1909年 西尔玛·拉格洛夫 瑞典

1910年 保尔·约翰·路德维希·冯·海塞 德国

1911年 莫里斯·梅特林克 比利时

诺贝尔文学奖是阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一,他在遗嘱中说奖金的一部分应颁给“一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人”。文学奖的颁奖单位是瑞典文学院。首届文学奖于1901年颁发,得主是法国诗人普律多姆历史上罗曼·罗兰、萧伯纳、海明威等著名作家均获得过此奖。

1912年 盖哈特·霍普特曼 德国

1913年,印度诗人泰戈尔凭借其著名长诗《吉檀迦利》荣获了诺贝尔文学奖

打破隔离的坚冰

——19世纪末20世纪初的世界文学艺术

【课标要求】

了解19世纪末20世纪初现实主义文学的主要成就,

认识其产生的时代背景及影响。

了解19世纪末20世纪初现实主义音乐和美术作品,

了解其产生的时代背景及其艺术价值。

19世纪末

1914

1917

1945

1939

第二次工业革命

垄断资本

一战

十月革命

二战

第三次科技革命

1、经济: 第二、三次科技革命的影响

垄断资本主义的形成

经济大危机

2、政治:两次世界大战及十月革命的影响

要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。 ——丹纳(法国艺术评论家)

二.破冰之时空定位

经济大危机

1929

时代背景

国家 人物 荣誉 代表作

自主探究:阅读教材完成下列表格

法国

美国

印度

俄国

中国

西班牙

罗曼·罗兰

海明威

泰戈尔

高尔基

鲁迅

毕加索

“两个世纪的文化的一座桥梁”

文学

美术

开创 美国“黄金时代”;获普利策奖和诺贝尔文学奖

印度近代文学史上伟大的诗人;亚洲第一位诺贝尔文学奖获得者

“无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主义现实文学奠基人、无产阶级革命文学导师

中国现代主义文学的开拓者、奠基者

现代立体派创始人

《约翰·克利斯朵夫》:20世纪第一部伟大的现实主义文学作品

《太阳照样升起》、《永别了,武器》、《丧钟为谁而鸣、《老人与海》(“冰山原则”)

诗集《吉檀迦利》、长篇小说《戈拉》

《海燕》、《母亲》、自传三部曲(《童年》、《在人间》和《我的大学》)

《狂人日记》(中国现代文学史上第一篇白话小说);《阿Q正传》

《亚威农少女》、《弹曼陀铃的少女》、《少女肖像》、《有藤椅的静物》、《格尔尼卡》

(1866-1944)

(1899-1961)

(1861-1941)

(1868-1936)

(1881-1936)

(1881-1973)

法兰西学院文学奖;

诺贝尔文学奖;

二.破冰之大师在行动

时代特色

为垄断资本主义社会写实

反战;反传统;

民族文化与世界的融合

无产阶级革命时代;斗争的勇气

唤起国人斗争的勇气

控诉法西斯的罪恶

19C末20C初世界文学特点:

1.东西方文化共同发展;

2.欧美文化继续散发着光彩;

3.亚非拉文学既保留民族特色,有与欧美文学相融合;

4.前苏联社会主义文学繁荣。

反传统

这一时期,欧美文学继续散发着光彩。在欧洲,法国著名的现实主义作家罗曼?罗兰(1866—1944)代表作《约翰?克利斯朵夫》小说描写了主人公奋斗的一生,从儿时音乐才能的觉醒、到青年时代对权贵的蔑视和反抗、再到成年后在事业上的追求和成功、最后达到精神宁静的崇高境界这部作品也被誉为20世纪第一部伟大的现实主义文学作品,而他本人也被称为“两个世纪的文化的一座桥梁”。

应用提升

欧洲文学

海明威:美国记者、作家,20世纪最著名的小说家之一,“迷惘一代”的标杆人物,参加过两次世界大战,因此作品中的人物不少是藐视死亡的勇士。《太阳照旧升起》、《永别了,武器》、《丧钟为谁而鸣》都表达了作者强烈的反战情绪,成为描写两次世界大战的名篇。其代表作《老人与海》通过描写人与自然的艰苦搏斗,表现了当时的社会现实,寓含着作者对人生的看法。这种创作手法则被称为“冰山原则”。

美国文学

材料一:《老人与海》(1952年)主人公老渔夫桑提亚哥连续84天没能捕到鱼了, 这次他又出海了,他和鱼搏斗,和鲨鱼搏斗,差一点累垮了,但到头来这一切似乎毫无意义。这似乎是个荒诞的故事,然而换一个角度讲,他却是胜利者。他想的是:“痛苦在一个男子汉不算一回事。”小说肯定了这样一种价值:“你尽可能把他消灭掉,可就是打不败他。”这种精神不是对荒诞的屈服,而是蔑视、挑战和反抗。

——龚翰熊《海明威与现代主义——纪念海明威诞辰100周年》

(1)根据材料一,指出海明威的《老人与海》有什么写作特点?

荒诞写法

(反传统)

现代主义

现代主义是20世纪以来,由于一战、二战、经济危机、十月革命的爆发第二次工业革命的进行,人们对建立在理性基础上的工业社会表示怀疑,不屑于表面的客观真实,致力于探索离奇别致的形式技巧,用荒诞的、寓意的或抽象的表达方式,反映人们的精神创伤和变态心理,体现消极、悲观、失望和虚无主义情绪,它最大的特征就是反传统。

微探究1

泰戈尔(1861—1941)是印度现代伟大的诗人、小说家和戏剧家。凭借其著名长诗《吉檀迦利》成为亚洲第一个诺贝尔文学奖获得者

亚非拉国家的文学

《吉檀迦利》这部宗教抒情诗集,是一份“奉献给神的祭品”。泰戈尔向神敬献的歌是“生命之歌”,他以轻快、欢畅的笔调歌唱生命的枯荣、表达了作者对祖国前途的关怀,对人民的关爱。——互动百科

结合材料分析《吉檀迦利》中表达了作者怎样的情感?

对生命的歌颂,祖国的关怀和人民的关爱。

材料: 1913年,泰戈尔凭借其著名长诗《吉檀迦利》荣获了诺贝尔文学奖。得奖评语这样写道:“由于他那至为敏锐、清新与优美的诗;这诗出之以高超的技巧,并由他自己用英文表达出来,使他那充满诗意的思想业已成为西方文学的一部分。

”

材料中的评语体现出泰戈尔的作品的什么特点?

东西融合(共融性)

泰戈尔

一

我听见回声,来自山谷和心间

以寂寞的镰刀收割空旷的灵魂

不断地重复决绝,又重复幸福

终有绿洲摇曳在沙漠

我相信自己

生来如同璀璨的夏日之花

不凋不败,妖治如火

承受心跳的负荷和呼吸的累赘

乐此不疲

二

我听见音乐,来自月光和胴体

辅极端的诱饵捕获飘渺的唯美

一生充盈着激烈,又充盈着纯然

总有回忆贯穿于世间

我相信自己

死时如同静美的秋日落叶

不盛不乱,姿态如烟

即便枯萎也保留丰肌清骨的傲然

玄之又玄

三

我听见爱情,我相信爱情

爱情是一潭挣扎的蓝藻

如同一阵凄微的风

穿过我失血的静脉

驻守岁月的信念

四

我相信一切能够听见

甚至预见离散,遇见另一个自己

而有些瞬间无法把握

任凭东走西顾,逝去的必然不返

请看我头置簪花,一路走来一路盛开

频频遗漏一些,又深陷风霜雨雪的感动

五

般若波罗蜜,一声一声

生如夏花,死如秋叶

还在乎拥有什么

泰戈尔《生如夏花》

马克西姆·高尔基(1868—1936)

前苏联伟大的无产阶级作家, “无产阶级艺术最伟大的代表者”、社会主 义现实文学奠基人、无产阶级革命文学导师,苏联文学的创始人。

《海燕》

《母亲》

自传三部曲

《童年》、《在人间》和《我的大学》

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。 1918年,鲁迅发表了《狂人日记》,这是中国现代文学史上第一篇白话小说。中篇小说《阿Q正传》是中国现代文学史上的不朽杰作。作者借阿Q描绘出了无数麻木愚昧的中国人形象。阿Q所谓的“精神胜利法”,正表现了被压迫者身上无可救药的精神病态。鲁迅先生希望通过描画这些“沉默的国人的魂灵”,来促使人们反省自身,扫除愚昧和麻木,唤起国人斗争的勇气和精神。

无产阶级文学

(1)你们从中看到了什么?

(2)《格尔尼卡》是在怎样的时代背景下创作出来的?

(3)面对德国法西斯的轰炸,毕加索的情绪应该是怎样的?

(4)他是以怎样一种方式表达自己的情绪的?

合作探究1

公牛象征强暴,受伤的马象征受难的西班牙,闪亮的灯火象征光明与希望… 画的右边,一个妇女怀抱死去的婴儿仰天哭号,她的下方是一个手握鲜花与断剑张臂倒地的士兵。画的左边,一个惊慌失措的男人高举双手仰天尖叫,离他不远处,那个俯身奔逃的女子是那样地仓惶,以致她的后腿似乎跟不上而远远落在了身后。这一切,都是可怕的空炸中受难者的真实写照。

特点:

将绘画对象分解为若干几何切面,加以主观的并置.重叠,以表示物体的几何空间,给人以支离破碎的感觉

表现方法:夸张、变形、抽象

代表人物及作品:毕加索《亚威农少女》《格尔尼卡》

立体派绘画

现代主义美术

材料2:《母亲》成了“一本非常及时的书”。当时“很多工人会不自觉地、自发地参加革命运动,现在他们读一读《母亲》,对自己会有很大益处”。——列宁

合作探究2:文学艺术产生的影响

材料1:泰戈尔"是个真正的诗人,而且是个新型的诗人,他能使东方和西方的想象互相理解。他的天才是抒情的"。(英国政治家吉尔伯特·默里教授评)

拉近了世界的距离

三.冰融的世界

无产阶级文学鼓舞了人们的斗争勇气

19世纪末20世纪初,世界各国各地区的文化交流更加密切和频繁,取得了共同发展。

一方面,这一时期的文艺作品拉近了世界的距离,体现了文化的共融性;

另一方面,这一时期特有的无产阶级文艺作品鼓舞了人们的斗争勇气。

世界文化与时俱进,不断融合

本课知识结构

文学

法国:罗曼?罗兰

亚洲

美国:海明威等

印度:泰戈尔

日本:川端康成

无产阶级文学:高尔基 、鲁迅

新古典主义:(俄)斯特拉文斯基

19C末20C初

音乐

印象主义:(法)德彪西

表现主义:(奥地利)勋伯格

美 术 ——立体派与毕加索

时期 背景 特征

总结:19世纪以来的文学艺术

(工业革命时:19世纪初)

(工业革命后:19世纪中叶)

浪漫主义

现实主义

现代主义

(19世纪末20世纪初)

工业革命,法国革命,对“理性王国”失望,对现状不满

强调抒发个人感情,想象力丰富

工业革命后,资本主义的矛盾和弊端逐渐暴露,社会问题日益突出

一战、二战、经济危机、十月革命、第二次工业革命后,人们对传统社会产生了怀疑

真实反映、再现现实生活;批判现实

反传统、共融性

当堂巩固

下列哪位文学家不属于19世纪末20世纪初美国文学的代表人物

A 、罗曼·罗兰 B、海明威

C、德莱塞 D、马克·土温

19世纪末20世纪初,亚洲第一个获诺贝尔文学奖的作家是

A 、川端康成 B、鲁迅

C、巴金 D、泰戈尔

中国现代文学史上第一篇白话小说是

A.《狂人日记》 B.《阿Q正传》

C.《海燕》 D.《母亲》

A

A

D

一次印象主义美术作品收集展览上,一位同学误贴一幅画在印象主义流派的方框内,请你帮他挑出来

A.《向日葵》 B.《星月夜》

C.《亚威农少女》 D.《日出·印象》

右图是西班牙画家达利的《内战的预感》,作品中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。据此判断该作品属于( )

A.浪漫主义艺术 B.现实主义艺术

C.印象画派艺术 D.现代主义艺术

C

D

当堂巩固

史料一 从19世纪中叶起,在文化领域,人为的地理上的界限逐渐被淡化,世界各种文化之间的交流、融合不断加强。…20世纪50年代以后,世界各个国家、民族和地区的文化以前所未有的速度传播、交流着。

史料二 面对19世纪中期以来的世界文化交流,有人认为这是资本主义国家对亚、非、拉的文化侵略,应该抵制;也有人认为这是不同文化的碰撞、融合。被侵略国家应当有选择地吸收外来文化,发展本国文化。

(1)根据史料一和所学知识,分别指出促使两个时期文化交流加速的原因。

(2)史料二中的两种观点你认为哪种更合理?请就这一问题谈谈你的看法。

(2)第二种观点。看法:资本主义文化既有精华,也有糟粕;被侵略国家要辩证地看待外来文化,“取其精华,去其粕”,在交流中充实和发展自己。

提示:(1)19世纪中叶:工业革命,资本主义的全球扩张。20世纪50年代后:新科技革命的推动;全球化浪潮的迅猛发展。

合作探究3

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史