统编版八年级语文上册21梦回繁华课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册21梦回繁华课件(30张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-09 14:44:27 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

20 梦回繁华

八年级语文人教版·上册

毛宁

一、新课引入

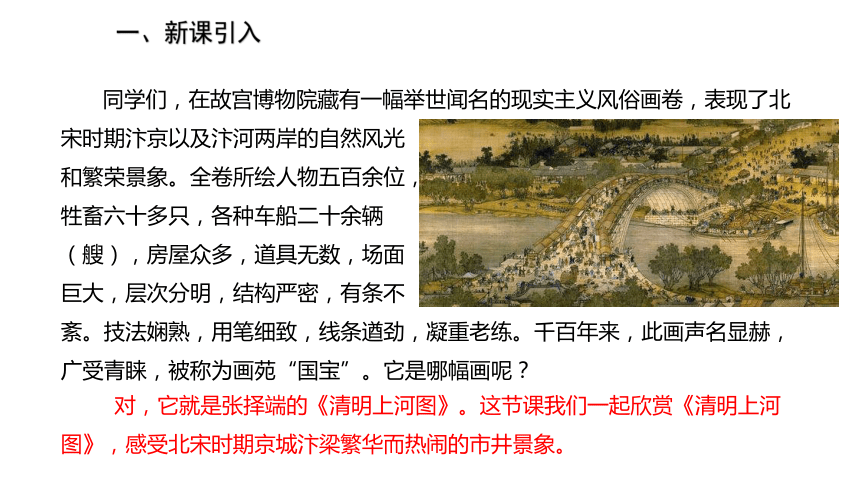

同学们,在故宫博物院藏有一幅举世闻名的现实主义风俗画卷,表现了北宋时期汴京以及汴河两岸的自然风光

和繁荣景象。全卷所绘人物五百余位,

牲畜六十多只,各种车船二十余辆

(艘),房屋众多,道具无数,场面

巨大,层次分明,结构严密,有条不

紊。技法娴熟,用笔细致,线条遒劲,凝重老练。千百年来,此画声名显赫,广受青睐,被称为画苑“国宝”。它是哪幅画呢?

对,它就是张择端的《清明上河图》。这节课我们一起欣赏《清明上河图》,感受北宋时期京城汴梁繁华而热闹的市井景象。

二、新课讲解

作者简介

张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗赵佶(1100年—1126年在位)时期供职翰林图画院。专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。他的画自成一家,别具一格。张择端的画作,大都散佚,只有《清明上河图》卷完好地保存下来了。

二、新课讲解

写作背景

《清明上河图》系宋代名画,作者张择端。图中描绘的是北宋时期的开封,清明时节汴河两岸的风俗民情。画中细致地描绘了汴河上舟船往复,飞虹卧波;店铺林立,人群熙熙攘攘的繁华景象。人物生动传神,牲畜、房舍、舟船、城郭、桥梁、树木、河流至臻至妙,惟妙惟肖。

《清明上河图》宽24.8cm、长528.7cm,作者采用散点透视构图法描绘全图,全图规模宏大,结构严谨,构图起伏有序,笔墨技巧兼工带写,人物生动传神。为我们提供了北宋大都市的商业、手工业、民俗、建筑、交通工具等翔实的第一手资料,具有重要的历史文献价值。

二、新课讲解

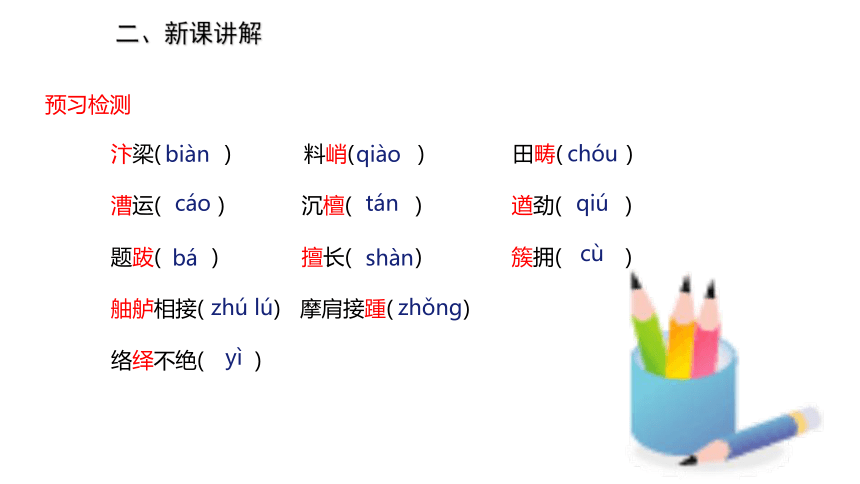

预习检测

汴梁( ) 料峭( ) 田畴( )

漕运( ) 沉檀( ) 遒劲( )

题跋( ) 擅长( ) 簇拥( )

舳舻相接( ) 摩肩接踵( )

络绎不绝( )

biàn

qiào

chóu

cáo

tán

qiú

bá

shàn

cù

zhú lú

zhǒnɡ

yì

二、新课讲解

2.词语释义

春寒料峭:

跋涉:

内忧外患:

遒劲:

摩肩接踵:

络绎不绝:

细致入微:

形容初春微寒。

爬山过水,形容旅途艰苦。

指国内的变乱和外来的祸患。

雄健有力。

肩挨肩,脚碰脚。形容人很多,很拥挤。踵,脚后跟。

(人、车等)往来不断,前后相接。

比喻看问题非常全面,连很细小的问题都考虑到了;也指对人体贴关心,无微不至。

二、新课讲解

整体感知

1.阅读课文后面的“阅读提示”,然后从头至尾扫视一遍课文,初步了解这篇课文主要写的是什么内容?写法特点是怎样的?

本文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时社会风貌的认识,激发了人们对古代生活的想象。

这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文介绍得条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵。

二、新课讲解

2.运用浏览的方法,快速梳理文章内容,概括归纳各段的主要内容是什么?

第1段是介绍《清明上河图》产生的社会背景。

第2段是介绍《清明上河图》的作者张择端。

笫3段是整体介绍《清明上河图》。

第4段是介绍《清明上河图》的主要内容。

第5段是介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

二、新课讲解

3.说说本文的行文思路是什么?

通过各段的内容可以看出作者行文思路是:

首先介绍《清明上河图》产生的社会背景、作者、整体情况。

然后介绍《清明上河图》的主要内容。

最后介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

二、新课讲解

4. 文章是按什么顺序来说明的?

就全文来说,本文采用的是逻辑顺序,从画作的时代背景、作者情况写起,进而详细说明画作本身,最后介绍画作的艺术和历史价值,按照“内涵—内容—价值”的思路展开。

就说明《清明上河图》这幅画作的主体内容来说,主要采用的是空间顺序。其中“画面开卷处”“画面中段”“后段”等词语将画作切分成三个部分,然后按照从前到后的空间方位依次进行说明。

二、新课讲解

研读课文

1.“整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。”这句话有什么作用?

这句话运用了打比方的说明方法,把《清明上河图》比作“一部乐章”,把画面开卷处比喻为慢板、柔板,把画面中段比喻为快板、紧板,把后段比作尾声,这个比喻既将画作内容做了形象的切分,又对画作各个部分的欣赏做了形象的定调,起到了形象概括画作总特点的作用,引出下文对《清明上河图》画面内容的具体说明。

二、新课讲解

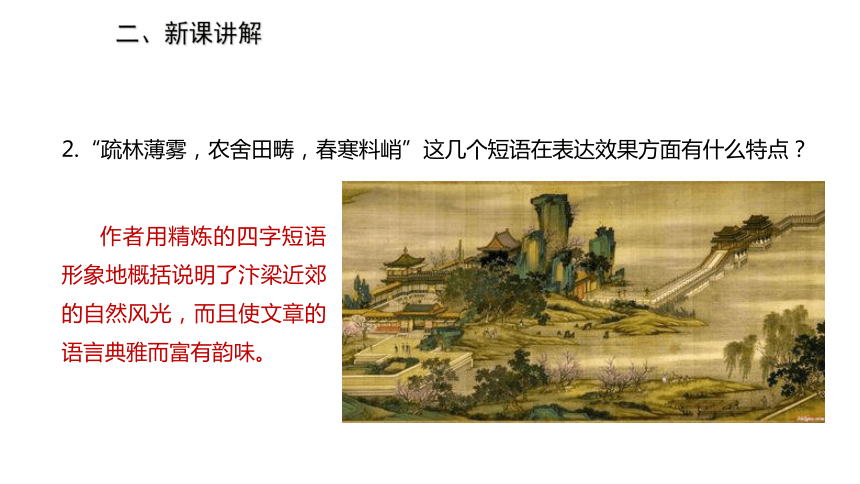

作者用精炼的四字短语形象地概括说明了汴梁近郊的自然风光,而且使文章的语言典雅而富有韵味。

2.“疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭”这几个短语在表达效果方面有什么特点?

二、新课讲解

3.作者是从哪些方面介绍画作中所描绘的“汴京近郊的风光”的?是按什么顺序说明的?

作者是从景物和人物这两方面来写汴京近郊风光的,按由远到近的空间顺序说明。

二、新课讲解

举例子。以“巨大的漕船”“宏敞的拱桥”“准备驶过拱桥的巨大的漕船”三个事物为例,具体生动地说明了画面中段的景象。

打比方。说明“宏敞的拱桥”时,说它“结构精美,宛如飞虹”,形象地说明了拱桥的形态和气势。

4.在说明画面中段汴河两岸的繁华景象和不朽价值时,作者用了哪些说明方法?有什么作用?

二、新课讲解

摹状貌。对“准备驶过拱桥的巨大的漕船”的细节描绘,“船正在放倒桅杆准备过桥,船夫们呼唤叫喊,……却无暇一顾。”形象地再现了画面内容,使读者如同看见了画作一般。

引用。说明画中所绘景物与文献记载基本一致时,引用文献记载“天晓诸人入市”“诸色杂卖” “孙羊店”“脚店”“曹婆婆肉饼”“正店七十二户……其余皆谓之脚店”,说明无有不符。引用文献既清楚,也有权威性。

列数字,列举确数,说明画作尺寸,列举约数“人物有五百多个”说明画面中的人数,很准确。

多种说明方法的综合运用,介绍了画面的内容,突出了画面的特点,给人留下鲜明而深刻的印象。

二、新课讲解

5.在说明汴梁市区的街道情形时,是从哪几个角度进行说明的?

从各类房屋店铺、经营的物品、各行各业人员、街上行人等角度进行说明。突出了街道繁华,人员众多。

二、新课讲解

6.《清明上河图》描绘的主要内容是什么?(用文中的一句话概括)

北宋京城汴梁从城郊、汴河到城内街市的繁华景象。

二、新课讲解

7.文中从哪几方面介绍《清明上河图》的价值?

艺术价值

史学价值

二、新课讲解

品味赏析

1.《清明上河图》是一幅写实性很强的作品,画中所绘景物,与文献中有关汴梁的记载基本一致。(句中画线的词语能否删掉?为什么?)

不能删掉。“很”从程度上进行修饰限制,说明《清明上河图》的写实性程度相当高。“基本”从范围上进行修饰限定,说明画中所

绘景物与文献中的记载大部分一致,但也有不一致的地方,

如果去掉,则说法太绝对,与事实不符。这两个词语都体现

了说明文语言的准确性和严密性。

二、新课讲解

2.试简析第二自然段第一句话中的“主要”、第三句话中的“相传”、第四句话中的“可能”这三个词语在句中的作用。

第一句中的“主要”从范围上加以限定,说明张择端活动的大概时间范围,照应后面的“生卒年不详”。第三句中的“相传”指《西湖争标图》是张择端所作的说法长期以来互相传说,并非确实有据,用语留有余地。第四句中的“可能”表示只是估计、推测的情况,实际的作画时间并不确定。这三个词语都体现了说明文语言严密、准确的特点。

二、新课讲解

3.本文为什么以《梦回繁华》为题?有什么内涵?

《清明上河图》创作的时期,正是北宋统治者覆灭前内忧外患的时期,为掩盖这一事实而制造出盛世的假象,所以这幅画在北宋遗民的眼中有特殊的意义,让他们回首故土,仿佛又回到北宋曾经的繁华,内心有一种怀念故土的沧桑之感。以《梦回繁华》为题,既能吸引

读者,又准确地揭示出了《清明上河图》背后的社

会历史内涵。

三、归纳小结

本文介绍了《清明上河图》这一国宝级画作,对画作中描绘的北宋时期繁华的市井风情进行了介绍,加深了人们对当时社会风貌的了解,激发了人们对古代生活的想象,表现了这幅旷世杰作非凡的艺术价值和历史价值。

四、强化训练

1、下列加蓝字读音完全正确的一项是( )

A.仆从(pǔ) 汴梁(biàn) 沉檀(tán)

B.舳舻(zhú) 跋涉(bá) 接踵(zhǒng)

C.庞大(páng) 擅长(shàn) 料峭(shāo)

D.遒劲(jìn) 簇拥(cù) 摄取(shè)

B

四、强化训练

2.找出下列句子的错别字,并加以改正。

(1)由此,绘画的题材范围在反应现实生活方面得到了极大的拓展。

“___”改为“___”

(2)茶坊、酒肆、脚店、肉铺、寺观、公厕等一应具全。

“____”改为“____”

(3)《清明上河图》是一副写实性很强的作品。

“____”改为“____”

(4)全图内容庞大,却繁而不乱,长而不冗,段落清淅,结构严谨。

“____”改为“____”

应

映

具

俱

副

幅

淅

晰

四、强化训练

3、下列句中加蓝的词语使用不正确的一项是( )

A.长途跋涉的不辞劳苦,放弃休息的连续奋战,其实也仅仅是我们高速交警工作常态的一部分而已,然而能够得到群众的肯定和赞许才是我们最大的欣慰。

B.孩子向家长倾吐心声时,家长应洗耳恭听,这是家庭沟通中特别需要注意的地方。

C.便衣民警犀利的眼神一直在摩肩接踵的游客中排查,搜索着人群中的“第三只手”。

D.春寒料峭,何处寻觅暖色调?从春节前夕开始,四个品种的桃花依次开花,一直持续到三月底。

B

四、强化训练

4.指出下列句子所运用的说明方法。

(1)张择端画的《清明上河图》,绢本,设色,纵24.8厘米,横528.7厘米。

( )

(2)整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。( )

(3)在进入大道的岔道上,是众多仆从簇拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。( )

(4)《东京梦华录》中所记述的街巷、酒楼、饮食果子,以及“天晓诸人入市”“诸色杂卖”等,都能在这画面中找到生动的图释。( )

列数字

打比方

摹状貌

引用(引资料)

五、拓展延伸

《清明上河图》所画是春天还是秋天?

从《清明上河图》卷首开始,画面中的树木枝叶稀疏,画中的人穿长袖衣服为主,只有少数劳动者、赶路的人穿短袖,或是把衣服缠在腰间。那么张择端画的到底是初春还是晚秋呢?对这个问题有三种意见。

南宋孟元老写了一本《东京梦华录》,回忆徽宗年间汴京的繁华景象。研究者多用《东京梦华录》与《清明上河图》相对照来寻找答案。多数研究者认为是与清明相联系的初春。其理由一是与清明节联系;二是说进城的轿子上插有花与《东京梦华录》中关于清明郊外归来“轿子即以杨柳杂花装簇顶上”的记载相符;三是有卖祭品的“王家纸马”店;四是一部分树木萧条为早春之态。

五、拓展延伸

现在还有一部分研究者主张画中所描绘为秋景。理由一是画卷右首有驮负10篓木炭的驴子。因为当时汴京城是以烧煤为主,临近冬天才准备烤火用的木炭。《东京梦华录》记载:每年农历十月,汴京始“进暖炉炭,帏前皆置酒作暖炉会也”;二是画面上酒肆多处,酒旗上写着“新酒”二字,而《东京梦华录》载:“中秋节前,诸店皆卖新酒……市人争饮”;三是画面中气候还很炎热,街上有卖西瓜的。还有是画里面拿扇子的人多,宋朝时候的人,春夏秋冬都带扇子。这扇子不是扇风的,它还有一个作用,就是见着熟人了,拿扇子遮一下脸,表明我还有事,您别打招呼。这叫“便面”。但是扇子确实也不能说明它就是秋天。

五、拓展延伸

第三种看法认为画中既有春景也有秋景,是因为张择端创作的时间历经前后数年,开始画的是春天,画着画着就画到秋天去了。对这个问题要解释一下:根据气象资料,张择端创作此画的北宋末年,刚好赶上了一个气候的暖冷波动。自隋代至北宋,有一个四百余年的温暖期,当时浙江一带尚有甘蔗种植,开封也常常一冬无雪。而至北宋末年,气候又由暖转冷。所以张择端作品中的冷暖矛盾,恰恰佐证了这一段的气候变化。

六、布置作业

1、用自己的话给《清明上河图》写一篇解说词。

2、课外阅读 《〈清明上河图〉的故事》《解读〈清明上河图〉》《谜一样的〈清明上河图〉》等书,进一步了解这幅名画。

20 梦回繁华

八年级语文人教版·上册

毛宁

一、新课引入

同学们,在故宫博物院藏有一幅举世闻名的现实主义风俗画卷,表现了北宋时期汴京以及汴河两岸的自然风光

和繁荣景象。全卷所绘人物五百余位,

牲畜六十多只,各种车船二十余辆

(艘),房屋众多,道具无数,场面

巨大,层次分明,结构严密,有条不

紊。技法娴熟,用笔细致,线条遒劲,凝重老练。千百年来,此画声名显赫,广受青睐,被称为画苑“国宝”。它是哪幅画呢?

对,它就是张择端的《清明上河图》。这节课我们一起欣赏《清明上河图》,感受北宋时期京城汴梁繁华而热闹的市井景象。

二、新课讲解

作者简介

张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗赵佶(1100年—1126年在位)时期供职翰林图画院。专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。他的画自成一家,别具一格。张择端的画作,大都散佚,只有《清明上河图》卷完好地保存下来了。

二、新课讲解

写作背景

《清明上河图》系宋代名画,作者张择端。图中描绘的是北宋时期的开封,清明时节汴河两岸的风俗民情。画中细致地描绘了汴河上舟船往复,飞虹卧波;店铺林立,人群熙熙攘攘的繁华景象。人物生动传神,牲畜、房舍、舟船、城郭、桥梁、树木、河流至臻至妙,惟妙惟肖。

《清明上河图》宽24.8cm、长528.7cm,作者采用散点透视构图法描绘全图,全图规模宏大,结构严谨,构图起伏有序,笔墨技巧兼工带写,人物生动传神。为我们提供了北宋大都市的商业、手工业、民俗、建筑、交通工具等翔实的第一手资料,具有重要的历史文献价值。

二、新课讲解

预习检测

汴梁( ) 料峭( ) 田畴( )

漕运( ) 沉檀( ) 遒劲( )

题跋( ) 擅长( ) 簇拥( )

舳舻相接( ) 摩肩接踵( )

络绎不绝( )

biàn

qiào

chóu

cáo

tán

qiú

bá

shàn

cù

zhú lú

zhǒnɡ

yì

二、新课讲解

2.词语释义

春寒料峭:

跋涉:

内忧外患:

遒劲:

摩肩接踵:

络绎不绝:

细致入微:

形容初春微寒。

爬山过水,形容旅途艰苦。

指国内的变乱和外来的祸患。

雄健有力。

肩挨肩,脚碰脚。形容人很多,很拥挤。踵,脚后跟。

(人、车等)往来不断,前后相接。

比喻看问题非常全面,连很细小的问题都考虑到了;也指对人体贴关心,无微不至。

二、新课讲解

整体感知

1.阅读课文后面的“阅读提示”,然后从头至尾扫视一遍课文,初步了解这篇课文主要写的是什么内容?写法特点是怎样的?

本文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时社会风貌的认识,激发了人们对古代生活的想象。

这幅长卷人物众多,场景复杂,但本文介绍得条理分明、细腻具体,并且挖掘出画面背后的社会历史内涵。

二、新课讲解

2.运用浏览的方法,快速梳理文章内容,概括归纳各段的主要内容是什么?

第1段是介绍《清明上河图》产生的社会背景。

第2段是介绍《清明上河图》的作者张择端。

笫3段是整体介绍《清明上河图》。

第4段是介绍《清明上河图》的主要内容。

第5段是介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

二、新课讲解

3.说说本文的行文思路是什么?

通过各段的内容可以看出作者行文思路是:

首先介绍《清明上河图》产生的社会背景、作者、整体情况。

然后介绍《清明上河图》的主要内容。

最后介绍《清明上河图》的艺术特点和社会价值。

二、新课讲解

4. 文章是按什么顺序来说明的?

就全文来说,本文采用的是逻辑顺序,从画作的时代背景、作者情况写起,进而详细说明画作本身,最后介绍画作的艺术和历史价值,按照“内涵—内容—价值”的思路展开。

就说明《清明上河图》这幅画作的主体内容来说,主要采用的是空间顺序。其中“画面开卷处”“画面中段”“后段”等词语将画作切分成三个部分,然后按照从前到后的空间方位依次进行说明。

二、新课讲解

研读课文

1.“整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。”这句话有什么作用?

这句话运用了打比方的说明方法,把《清明上河图》比作“一部乐章”,把画面开卷处比喻为慢板、柔板,把画面中段比喻为快板、紧板,把后段比作尾声,这个比喻既将画作内容做了形象的切分,又对画作各个部分的欣赏做了形象的定调,起到了形象概括画作总特点的作用,引出下文对《清明上河图》画面内容的具体说明。

二、新课讲解

作者用精炼的四字短语形象地概括说明了汴梁近郊的自然风光,而且使文章的语言典雅而富有韵味。

2.“疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭”这几个短语在表达效果方面有什么特点?

二、新课讲解

3.作者是从哪些方面介绍画作中所描绘的“汴京近郊的风光”的?是按什么顺序说明的?

作者是从景物和人物这两方面来写汴京近郊风光的,按由远到近的空间顺序说明。

二、新课讲解

举例子。以“巨大的漕船”“宏敞的拱桥”“准备驶过拱桥的巨大的漕船”三个事物为例,具体生动地说明了画面中段的景象。

打比方。说明“宏敞的拱桥”时,说它“结构精美,宛如飞虹”,形象地说明了拱桥的形态和气势。

4.在说明画面中段汴河两岸的繁华景象和不朽价值时,作者用了哪些说明方法?有什么作用?

二、新课讲解

摹状貌。对“准备驶过拱桥的巨大的漕船”的细节描绘,“船正在放倒桅杆准备过桥,船夫们呼唤叫喊,……却无暇一顾。”形象地再现了画面内容,使读者如同看见了画作一般。

引用。说明画中所绘景物与文献记载基本一致时,引用文献记载“天晓诸人入市”“诸色杂卖” “孙羊店”“脚店”“曹婆婆肉饼”“正店七十二户……其余皆谓之脚店”,说明无有不符。引用文献既清楚,也有权威性。

列数字,列举确数,说明画作尺寸,列举约数“人物有五百多个”说明画面中的人数,很准确。

多种说明方法的综合运用,介绍了画面的内容,突出了画面的特点,给人留下鲜明而深刻的印象。

二、新课讲解

5.在说明汴梁市区的街道情形时,是从哪几个角度进行说明的?

从各类房屋店铺、经营的物品、各行各业人员、街上行人等角度进行说明。突出了街道繁华,人员众多。

二、新课讲解

6.《清明上河图》描绘的主要内容是什么?(用文中的一句话概括)

北宋京城汴梁从城郊、汴河到城内街市的繁华景象。

二、新课讲解

7.文中从哪几方面介绍《清明上河图》的价值?

艺术价值

史学价值

二、新课讲解

品味赏析

1.《清明上河图》是一幅写实性很强的作品,画中所绘景物,与文献中有关汴梁的记载基本一致。(句中画线的词语能否删掉?为什么?)

不能删掉。“很”从程度上进行修饰限制,说明《清明上河图》的写实性程度相当高。“基本”从范围上进行修饰限定,说明画中所

绘景物与文献中的记载大部分一致,但也有不一致的地方,

如果去掉,则说法太绝对,与事实不符。这两个词语都体现

了说明文语言的准确性和严密性。

二、新课讲解

2.试简析第二自然段第一句话中的“主要”、第三句话中的“相传”、第四句话中的“可能”这三个词语在句中的作用。

第一句中的“主要”从范围上加以限定,说明张择端活动的大概时间范围,照应后面的“生卒年不详”。第三句中的“相传”指《西湖争标图》是张择端所作的说法长期以来互相传说,并非确实有据,用语留有余地。第四句中的“可能”表示只是估计、推测的情况,实际的作画时间并不确定。这三个词语都体现了说明文语言严密、准确的特点。

二、新课讲解

3.本文为什么以《梦回繁华》为题?有什么内涵?

《清明上河图》创作的时期,正是北宋统治者覆灭前内忧外患的时期,为掩盖这一事实而制造出盛世的假象,所以这幅画在北宋遗民的眼中有特殊的意义,让他们回首故土,仿佛又回到北宋曾经的繁华,内心有一种怀念故土的沧桑之感。以《梦回繁华》为题,既能吸引

读者,又准确地揭示出了《清明上河图》背后的社

会历史内涵。

三、归纳小结

本文介绍了《清明上河图》这一国宝级画作,对画作中描绘的北宋时期繁华的市井风情进行了介绍,加深了人们对当时社会风貌的了解,激发了人们对古代生活的想象,表现了这幅旷世杰作非凡的艺术价值和历史价值。

四、强化训练

1、下列加蓝字读音完全正确的一项是( )

A.仆从(pǔ) 汴梁(biàn) 沉檀(tán)

B.舳舻(zhú) 跋涉(bá) 接踵(zhǒng)

C.庞大(páng) 擅长(shàn) 料峭(shāo)

D.遒劲(jìn) 簇拥(cù) 摄取(shè)

B

四、强化训练

2.找出下列句子的错别字,并加以改正。

(1)由此,绘画的题材范围在反应现实生活方面得到了极大的拓展。

“___”改为“___”

(2)茶坊、酒肆、脚店、肉铺、寺观、公厕等一应具全。

“____”改为“____”

(3)《清明上河图》是一副写实性很强的作品。

“____”改为“____”

(4)全图内容庞大,却繁而不乱,长而不冗,段落清淅,结构严谨。

“____”改为“____”

应

映

具

俱

副

幅

淅

晰

四、强化训练

3、下列句中加蓝的词语使用不正确的一项是( )

A.长途跋涉的不辞劳苦,放弃休息的连续奋战,其实也仅仅是我们高速交警工作常态的一部分而已,然而能够得到群众的肯定和赞许才是我们最大的欣慰。

B.孩子向家长倾吐心声时,家长应洗耳恭听,这是家庭沟通中特别需要注意的地方。

C.便衣民警犀利的眼神一直在摩肩接踵的游客中排查,搜索着人群中的“第三只手”。

D.春寒料峭,何处寻觅暖色调?从春节前夕开始,四个品种的桃花依次开花,一直持续到三月底。

B

四、强化训练

4.指出下列句子所运用的说明方法。

(1)张择端画的《清明上河图》,绢本,设色,纵24.8厘米,横528.7厘米。

( )

(2)整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。( )

(3)在进入大道的岔道上,是众多仆从簇拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。( )

(4)《东京梦华录》中所记述的街巷、酒楼、饮食果子,以及“天晓诸人入市”“诸色杂卖”等,都能在这画面中找到生动的图释。( )

列数字

打比方

摹状貌

引用(引资料)

五、拓展延伸

《清明上河图》所画是春天还是秋天?

从《清明上河图》卷首开始,画面中的树木枝叶稀疏,画中的人穿长袖衣服为主,只有少数劳动者、赶路的人穿短袖,或是把衣服缠在腰间。那么张择端画的到底是初春还是晚秋呢?对这个问题有三种意见。

南宋孟元老写了一本《东京梦华录》,回忆徽宗年间汴京的繁华景象。研究者多用《东京梦华录》与《清明上河图》相对照来寻找答案。多数研究者认为是与清明相联系的初春。其理由一是与清明节联系;二是说进城的轿子上插有花与《东京梦华录》中关于清明郊外归来“轿子即以杨柳杂花装簇顶上”的记载相符;三是有卖祭品的“王家纸马”店;四是一部分树木萧条为早春之态。

五、拓展延伸

现在还有一部分研究者主张画中所描绘为秋景。理由一是画卷右首有驮负10篓木炭的驴子。因为当时汴京城是以烧煤为主,临近冬天才准备烤火用的木炭。《东京梦华录》记载:每年农历十月,汴京始“进暖炉炭,帏前皆置酒作暖炉会也”;二是画面上酒肆多处,酒旗上写着“新酒”二字,而《东京梦华录》载:“中秋节前,诸店皆卖新酒……市人争饮”;三是画面中气候还很炎热,街上有卖西瓜的。还有是画里面拿扇子的人多,宋朝时候的人,春夏秋冬都带扇子。这扇子不是扇风的,它还有一个作用,就是见着熟人了,拿扇子遮一下脸,表明我还有事,您别打招呼。这叫“便面”。但是扇子确实也不能说明它就是秋天。

五、拓展延伸

第三种看法认为画中既有春景也有秋景,是因为张择端创作的时间历经前后数年,开始画的是春天,画着画着就画到秋天去了。对这个问题要解释一下:根据气象资料,张择端创作此画的北宋末年,刚好赶上了一个气候的暖冷波动。自隋代至北宋,有一个四百余年的温暖期,当时浙江一带尚有甘蔗种植,开封也常常一冬无雪。而至北宋末年,气候又由暖转冷。所以张择端作品中的冷暖矛盾,恰恰佐证了这一段的气候变化。

六、布置作业

1、用自己的话给《清明上河图》写一篇解说词。

2、课外阅读 《〈清明上河图〉的故事》《解读〈清明上河图〉》《谜一样的〈清明上河图〉》等书,进一步了解这幅名画。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读