5.4 人体对周围世界的感知 教案

图片预览

文档简介

人体对周围世界的感知

【课时安排】

2课时

【第一课时】

【教学目标】

1.描述人体通过眼感觉器官获取外界环境信息的情况。

2.描述眼球的结构及主要组成部分的功能。

3.描述视觉的形成过程。

4.通过探究引领培养学生分析、归纳概括的能力和语言表达的能力;自学动手获取信息的能力和实践动手解决问题的能力。

【教学重难点】

1.描述眼球的结构及主要组成部分的功能。

2.描述视觉的形成过程。

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

环节一:

视频导入,激趣求知。(3分钟)

视频导入:播放儿歌视频《小小眼睛》

歌词唱到:小小眼睛看看东西,小小鼻子闻闻香气,小小耳朵听听声音,小小嘴巴说说真话。

讲解:歌词中的眼睛、耳朵、鼻子等是我们人体的感觉器官;生活中让我们有了视觉、听觉、嗅觉等,在生理学上统称为感觉;这些感觉是靠分布在身体不同部位的感受器(感受外界刺激的结构)获取的;感觉是人体的感觉器官对外界环境感知的结果。

视频中的生活场景中,我们身体的哪些部位让我们产生了哪些感觉?

七嘴八舌、互相交流。

纷纷举手,争相回答。

眼睛看到景色依靠的是视觉;鼻子闻到花香依靠的是嗅觉;耳朵听到鸟鸣依靠的是听觉。

视频儿歌,直观动感,激发学生的求知、探究的欲望,很好的切入到知识的关节点。

环节二:指导学法,自主学习。(7分)

环节三:问题引领,层层探究。(10分钟)

环节四:链接生活,关注社会。(8分钟)

(一)导语:生活中,感觉器官就像“人体的侦察兵”,灵敏的感知环境的变化。那么什么叫做感觉器官呢?我们人体有哪些感觉器官呢?

过渡:人们常说:“眼观六路,耳听八方”。这说明眼和耳,都是人认识世界的重要感觉器官。我们从外界获取的信息约90%来自视觉。

知识点:视觉

设疑:眼是人的视觉器官。人的视觉是怎样形成的呢?眼睛为什么能看清物体呢?

要想解决这些疑问,首先要了解眼睛的主要结构——眼球。

教师学法指导:

同学们独立阅读教材的内容,并仔细观察眼球结构示意图,完成自主学习的内容,并用特殊的标记在课本上标记重点的内容,如果有疑问的部分,请用红色笔记录下来。

教师学法指导:

1.同学们在讨论交流,共同完成自主学习任务,然后以小组为单位展示学习的成果,并进行小组成果竞赛,看哪个小组自学的成果最好。将自学中存在的问题和错误用红色笔更正,并补充完整。

2.观察、组装眼球的结构应遵循科学的先后顺序,要从外到内,从形态到结构;大家认真观看,找出出现的差错,并准备给予纠正。

教师学法指导:

同学们以小组为单位,进行讨论交流。老师巡视点拨,师生互动,总结答案。

课件展示光线到达视网膜的途径:

教师学法指导:先仔细回顾所学的内容,不要急于讨论,自己想想,要相信自己的能力。再认真做好每一道题。不会的先放下,等全部完成再思考,或问同学,使问题得到补充和更正。

(二)设疑:我们学习了眼球的结构,那么眼球的这些结构如何能形成我们的视觉呢?

展示演示实验:

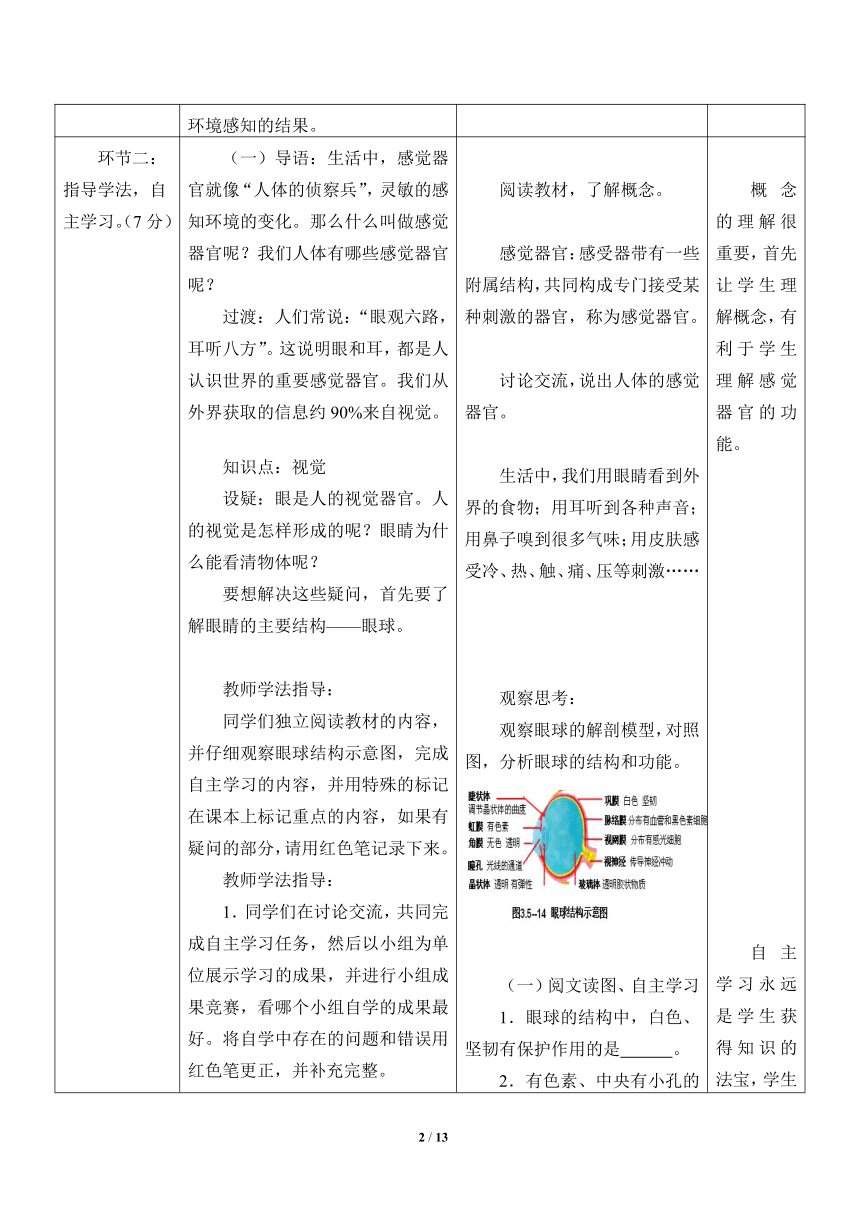

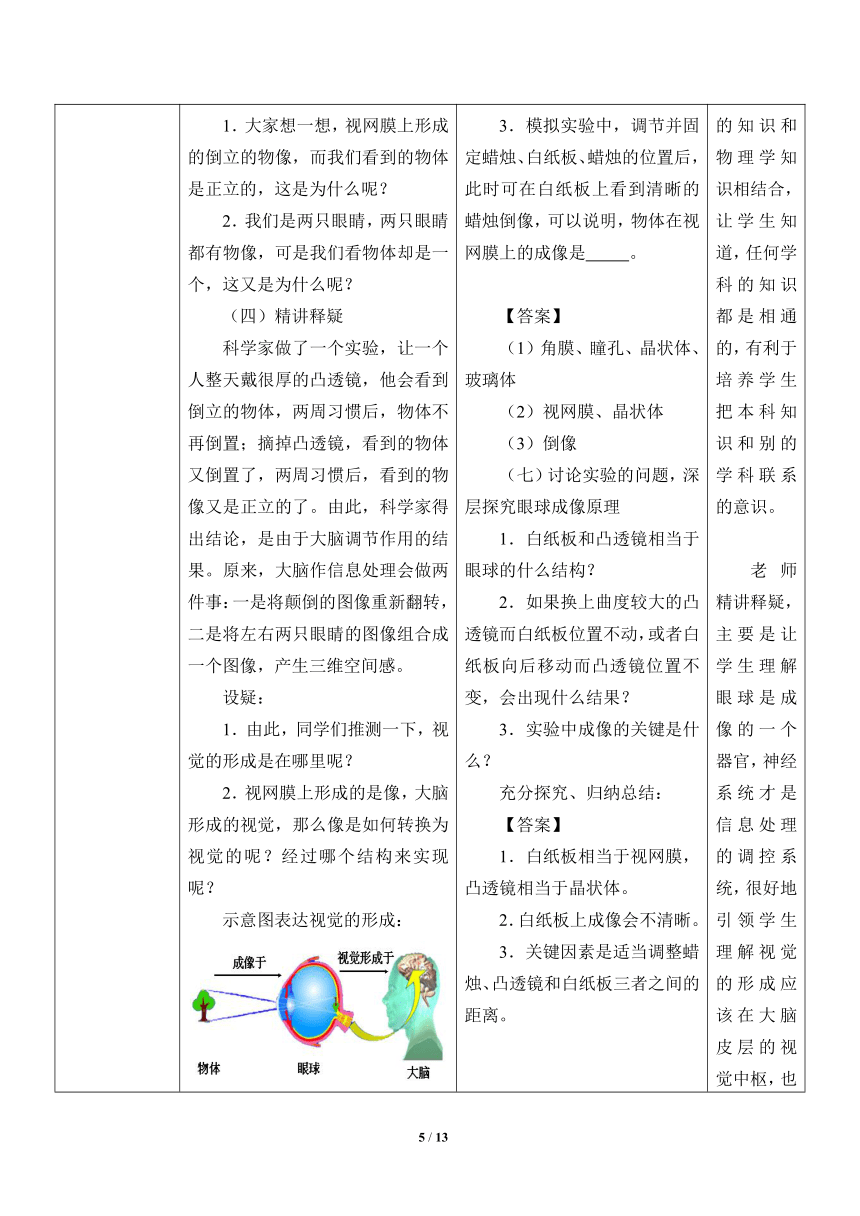

模拟眼球成像原理

目的要求:解释眼球成像的原理

材料器具:凸透镜、白纸板、蜡烛

方法步骤:

1.取一面凸透镜、一块白纸板和一只蜡烛。

2.对照图3.5—15,将凸透镜放在点燃的蜡烛和树立的白纸板之间。

3.调整蜡烛、凸透镜和白纸板三者之间的距离,直到白纸板上出现清晰的物象为止。

教师学法指导:同学们先仔细的阅读教材,通过小组的合作、交流,来完成探究(一)的问题,要完成这个教学环节,需要同学们的细心观察、变通思维,逻辑推理。给你们充裕的时间,进行深度探究,最终理解眼球成像的原理。

(三)小结

从同学们合作探究的结果,我们可以明确的知道,眼球的结构,只能经过折光,形成倒立的物像。

设疑:

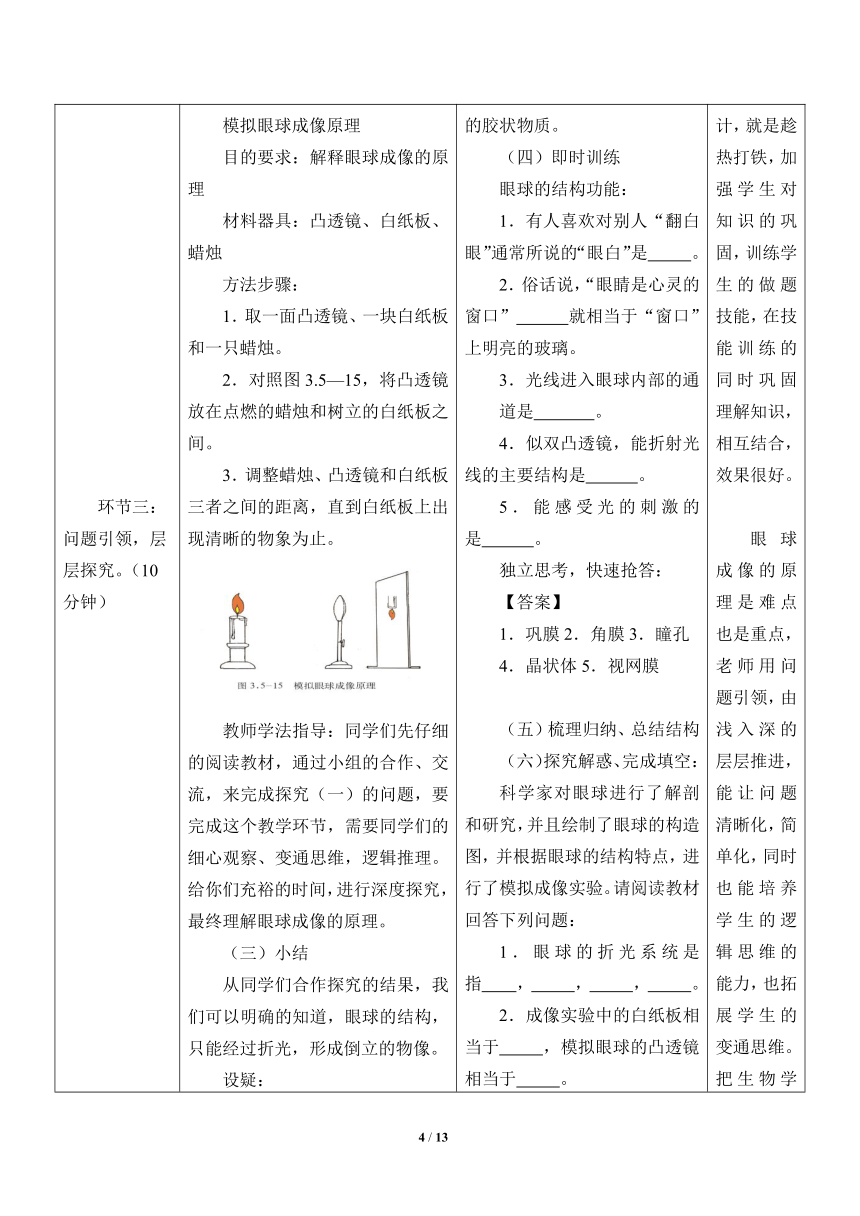

1.大家想一想,视网膜上形成的倒立的物像,而我们看到的物体是正立的,这是为什么呢?

2.我们是两只眼睛,两只眼睛都有物像,可是我们看物体却是一个,这又是为什么呢?

(四)精讲释疑

科学家做了一个实验,让一个人整天戴很厚的凸透镜,他会看到倒立的物体,两周习惯后,物体不再倒置;摘掉凸透镜,看到的物体又倒置了,两周习惯后,看到的物像又是正立的了。由此,科学家得出结论,是由于大脑调节作用的结果。原来,大脑作信息处理会做两件事:一是将颠倒的图像重新翻转,二是将左右两只眼睛的图像组合成一个图像,产生三维空间感。

设疑:

1.由此,同学们推测一下,视觉的形成是在哪里呢?

2.视网膜上形成的是像,大脑形成的视觉,那么像是如何转换为视觉的呢?经过哪个结构来实现呢?

示意图表达视觉的形成:

生活链接:

(1)眼球的成像原理与照相机的成像原理非常相似,那么眼球的哪些结构相当于照相机的镜头、光圈和胶卷?

(2)上课记笔记是同学们在课堂上的学习行为,记笔记时,一会儿看黑板,一会儿看笔记本,同学们既能看清黑板上的字,又能看清笔记本上的字,这是因为眼球结构中的什么结构具有调节作用呢?

讲解:晶状体很像一面凸透镜,睫状体的舒缩可以调节晶状体的曲度,从而让我们看见远近不同的物体。

过渡:青少年学习强度很大,如果读书写字等学习习惯不好,或由于采光等条件不好,总把书本放得离眼睛很近,时间长了就会患上近视,近视眼是怎样形成的呢?

教师学法指导:小组同学互相合作,认真阅读教材的相关文字,并且仔细观察图近视眼及其矫正示意图,层层推进的分析近视眼形成的原因、后果以及矫正的方法。

过渡:我发现我们班戴眼镜的同学不少,说明已经是近视眼,没戴眼镜的同学也可能近视,课前同学们分组调查了本班同学的近视率,情况怎么样呢?

教师学法指导:提前让学生了解调查本班同学近视率的目的要求和方法步骤,并自主设计表格、记录数据、计算近视率,上课的时候展示结果,从而为形成良好的爱眼护眼的卫生保健习惯提供理论的支持。

讲解:近视形成的原因比较复杂,影响因素也很多,主要的因素大致划分为遗传因素、环境因素和体质因素。目前对近视的发病机理研究表明,近视是由于长时间看近处物体或看微小物体,睫状肌持续紧张收缩导致萎缩造成的。青少年的近视率持续上升,主要是不注意用眼卫生,长时间的持续用眼造成的。

设疑:同学们有哪些有效措施保护我们的眼睛呢?

关注社会:青少年是近视眼的高发人群,2013年6月6日是第十八个全国“爱眼日”爱眼日的主题是“关爱青少年眼健康”。请同学们联系生活,课后设计一份倡议书或几条广告语,来关注“爱眼日”。

阅读教材,了解概念。

感觉器官:感受器带有一些附属结构,共同构成专门接受某种刺激的器官,称为感觉器官。

讨论交流,说出人体的感觉器官。

生活中,我们用眼睛看到外界的食物;用耳听到各种声音;用鼻子嗅到很多气味;用皮肤感受冷、热、触、痛、压等刺激……

观察思考:

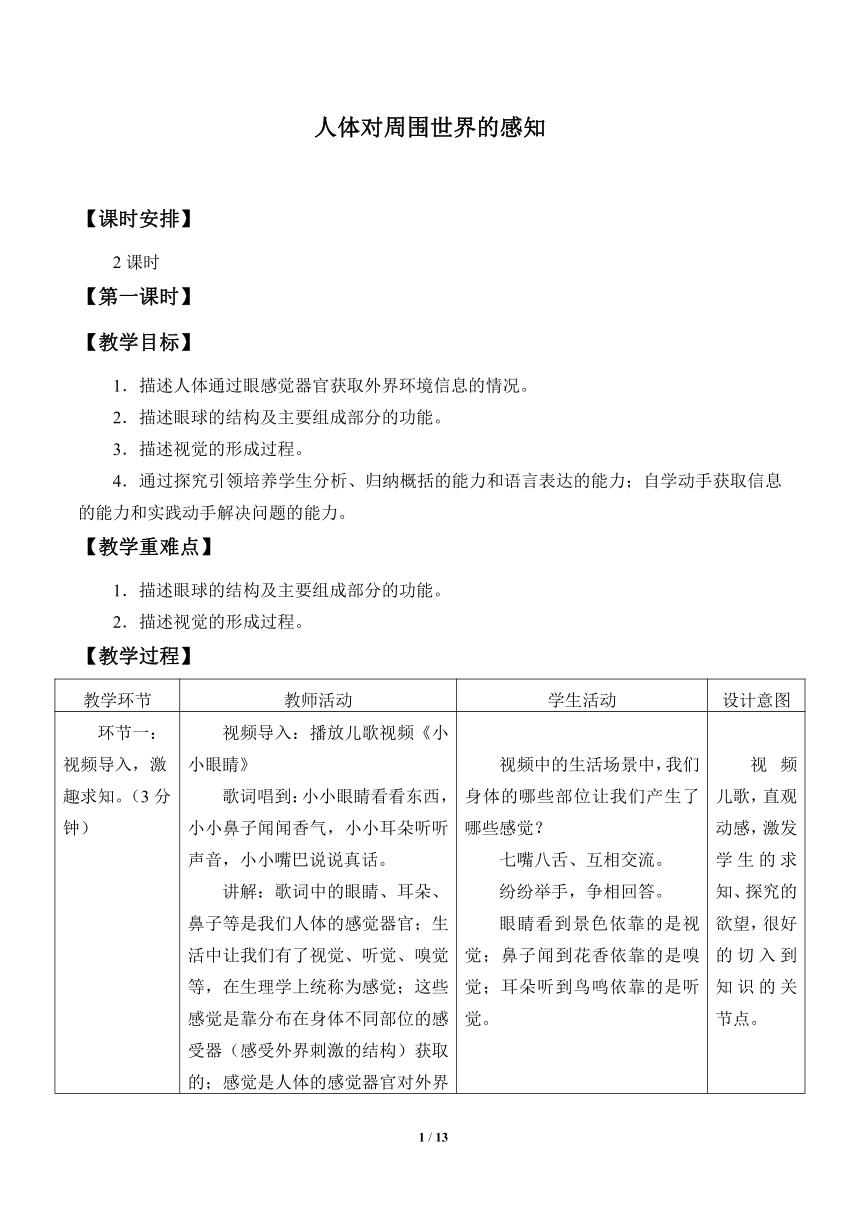

观察眼球的解剖模型,对照图,分析眼球的结构和功能。

(一)阅文读图、自主学习

1.眼球的结构中,白色、坚韧有保护作用的是 。

2.有色素、中央有小孔的是 ,它中央的孔叫做 。是光线的通道。

3.无色透明,可透过光线的是 。

4.透明、有弹性,像双凸透镜,能折射光线的是 。

5.有感光细胞,能感受光的刺激的是 。

展示答案、纠正错误:

1.巩膜 2.虹膜、瞳孔

3.角膜 4.晶状体

5.视网膜

(二)讨论交流、PK展示:

分别请两个小组的代表来到讲台,组装并讲解眼球各个部分以及各个结构的功能。

(三)研究思考下列问题:

1.眼球壁大致分几层?

2.光线经过哪些结构才能到达视网膜?这些结构有什么特点?

学生研究思考的答案总结:

(1)眼球壁分为三层:外膜(包括角膜和巩膜)、中膜(包括虹膜、睫状体和脉络膜)、内膜(即视网膜)。

(2)光线要经过角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等结构才能到达视网膜。角膜无色、透明,瞳孔是光线通过的通道,晶状体为弹性的透明体,玻璃体为透明的胶状物质。

(四)即时训练

眼球的结构功能:

1.有人喜欢对别人“翻白眼”通常所说的“眼白”是 。

2.俗话说,“眼睛是心灵的窗口” 就相当于“窗口”上明亮的玻璃。

3.光线进入眼球内部的通道是 。

4.似双凸透镜,能折射光线的主要结构是 。

5.能感受光的刺激的是 。

独立思考,快速抢答:

【答案】

1.巩膜2.角膜3.瞳孔

4.晶状体5.视网膜

(五)梳理归纳、总结结构

(六)探究解惑、完成填空:

科学家对眼球进行了解剖和研究,并且绘制了眼球的构造图,并根据眼球的结构特点,进行了模拟成像实验。请阅读教材回答下列问题:

1.眼球的折光系统是指 , , , 。

2.成像实验中的白纸板相当于 ,模拟眼球的凸透镜相当于 。

3.模拟实验中,调节并固定蜡烛、白纸板、蜡烛的位置后,此时可在白纸板上看到清晰的蜡烛倒像,可以说明,物体在视网膜上的成像是 。

【答案】

(1)角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体

(2)视网膜、晶状体

(3)倒像

(七)讨论实验的问题,深层探究眼球成像原理

1.白纸板和凸透镜相当于眼球的什么结构?

2.如果换上曲度较大的凸透镜而白纸板位置不动,或者白纸板向后移动而凸透镜位置不变,会出现什么结果?

3.实验中成像的关键是什么?

充分探究、归纳总结:

【答案】

1.白纸板相当于视网膜,凸透镜相当于晶状体。

2.白纸板上成像会不清晰。

3.关键因素是适当调整蜡烛、凸透镜和白纸板三者之间的距离。

思考释疑,回答展示:

(1)大脑。

看书理解:

(2)视网膜上的感光细胞接收物像刺激,产生神经冲动,然后通过视神经传递到大脑皮层的视觉中枢,从而产生了视觉。

归纳交流,完整表达视觉的形成:

视觉形成的大致过程是:外界物体反射来的光线,依次经过角膜、房水(瞳孔)、晶状体和玻璃体,并经过晶状体的折射,最终在视网膜上形成清晰的物像。物像刺激视网膜上的感光细胞,这些细胞将图像信息通过视神经传给大脑的一定区域(视觉中枢),产生视觉。

分析交流:眼球的晶状体具有折光作用,相当于镜头;瞳孔能调节进入眼内光线的多少,相当于照相机的光圈;视网膜具有感光功能,相当于照相机的胶卷。

按照层层推进解决问题的方法,探究分析下列的问题:

a.近视形成的原因是什么?

b.原因造成的结果是怎么样的?

c.怎么样矫正近视眼?

(八)合作分析,归纳总结。

1.原因:长时间近距离看书,导致晶状体曲度过大,甚至眼球的前后径过长。

2.后果:物像就会落在视网膜的前方,看不清远处的物体。就形成了近视。

3.矫正:佩戴凹透镜。

(九)阅读课本,结合实际,表达交流保护眼睛的措施:

1.不在强烈的或太暗的光线下看书写字

2.读写姿势要端正,眼与书之间要保持30厘米以上的距离。

3.躺卧、乘车、走路时不要看书。

4.读书时间不宜过长,不要长时间观看电视节目和操作电脑。

5.每天坚持做两次眼保健操。

课前搜集的一些爱眼广告语,与你分享:

多一份关爱,多一份“睛”彩。

“睛”彩人生,珍“Eye”永恒。

爱护眼睛,享受光明。

爱眼护眼始于心,科学用眼践于行。

概念的理解很重要,首先让学生理解概念,有利于学生理解感觉器官的功能。

自主学习永远是学生获得知识的法宝,学生自己静静的读书,标划重点内容,能让学生专心致志的学习,互相批改更正,也有利于学生对知识的矫正。

以小组问单位进行研究问题,既体现了自主学习,也能进行合作交流,使知识的完成达到正确率和完整率都有所提高。及时训练的设计,就是趁热打铁,加强学生对知识的巩固,训练学生的做题技能,在技能训练的同时巩固理解知识,相互结合,效果很好。

眼球成像的原理是难点也是重点,老师用问题引领,由浅入深的层层推进,能让问题清晰化,简单化,同时也能培养学生的逻辑思维的能力,也拓展学生的变通思维。把生物学的知识和物理学知识相结合,让学生知道,任何学科的知识都是相通的,有利于培养学生把本科知识和别的学科联系的意识。

老师精讲释疑,主要是让学生理解眼球是成像的一个器官,神经系统才是信息处理的调控系统,很好地引领学生理解视觉的形成应该在大脑皮层的视觉中枢,也让学生理解到,人体的任何反应活动都是靠神经系统的调节来完成。

生活链接,能让学生大胆尝试眼睛结构和生活工具的知识嫁接,能调动学生的积极性和学习的欲望,同时也让学生体会到,生活处处有科学,生活中的处处有仿生学;自己上课的生理行为,也让学生理解,生命活动处处有科学,知识和生活密不可分。

调查活动,一方面培养了学生亲身实践的能力,也培养了学生的合作能力。让学习的渠道拓宽到课外,锻炼了学生的分析问题,解决问题的能力和自觉性。学生课前做的很好,互相测量视力后,报告情况,课代表统计数据,用在课堂上。

表达交流环节的安排,主要是让学生的表达能力得到锻炼,,让学生把自己的学习生活和身体健康联系在一起,使学生认识到,要让身体健康,平时要养成良好的学习、生活习惯。

【第二课时】

【教学目标】

1.描述耳的结构及主要组成部分的功能。

2.描述听觉的形成过程。

3.了解人类的感觉。

4.通过自主学习“耳的结构”,让学生说出耳的结构和功能,培养学生自主学习的能力。

【教学重难点】

1.描述耳的结构及主要组成部分的功能。(重点)

2.描述听觉的形成过程。(重点、难点)

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情景,激发兴趣。(3分钟)

播放舞蹈“千手观音”的视频。

在无声的世界里他们用舞蹈传递韵律,创造了人间的奇迹,那么在有声的世界里声音是怎样产生的呢?

这节课我们就一起来探究听觉的有关问题。

观看视频,思考问题。

感慨这些舞者虽然生活在无声的世界却给别人带来了多么美妙的舞姿,创造了世界上的奇迹。

通过观看千手观音引发学生思考,使学生产生疑问,迅速激发学生的求知欲望,为学生的探究学习进行了铺垫。

师生互动,引导探究。(25分钟)

知识点一:耳的结构

过渡:耳是人的听觉器官,有了它,我们才能领略美妙动听的有声世界,那么耳为什么能听到声音呢,这与它的结构有关,请同学们阅读教耳的结构示意图,说出图中的结构名称。

请观察思考:

1.耳的结构可以分为几部分?

2.各部分又由哪些结构组成?

动手实践:

请你们快速组装耳模型,比一比哪一组装的最快、最准确!

知识点二:耳的各结构的功能

活动:请同学们用手掌托在耳廓后边听声音有什么感觉?

设疑:这说明耳廓有什么作用?

活动:请同学们用手指堵住外耳道半分钟有什么感觉?

设疑:这说明外耳道有什么作用?

总结:通过以上研究我们可以看出外耳的作用是收集和引导声波。

练习:比比看谁连得快

拓展创新:

(1)为什么人们认为晕车、晕船与内耳结构有关?

(2)有一个小笑话:一位男士第一次乘飞机,飞机要降落时,空姐给每人发了一块口香糖,这位男士问“做什么用的?”,空姐说“保护耳朵”。下飞机时,这位男士追着空姐说:“你发的口香糖塞耳朵容易可弄不出来呀!”你觉得这位男士可笑在哪里?他应该怎样做呢?

(3)为什么要在遇到大的声音时堵住外耳道或张开嘴巴?

知识点三:听觉的形成

设疑:请大家根据耳的结构图分析:外界的声波是怎样到达内耳的?

教师讲解:

外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗

设疑:听觉是怎样形成的呢?

动画展示:

总结:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢(形成听觉)

请你当医生:

有一病人突然双耳失聪,前来就诊,作为医生的你准备从哪几方面来给他进行检查和诊断?

分享资料:长久以来,人们对耳聋的发病情况认识和重视不够。其实,耳聋的发病率很高,耳聋是影响人类生活质量最主要的问题之一。据世界卫生组织(WHO)估计,1985年全球听力残疾人数为4200万,1995年为1.2亿,到2001年增加到了2.5亿。在16年中增加了6倍!在我国,据估计有听力障碍的残疾人约2700万,占残疾人总数的首位,其中聋哑人200多万,七岁以下聋儿有80多万。由于疾病、环境污染、噪音污染、意外事故、遗传等原因,每年新增聋儿3万余名。据人口调查统计,每年出生的新生儿中,重度听力障碍者约1%~3%。据估计,不同程度听力障碍者在人群中的比例,45~64岁为14%,65~75为30%,75岁以上者高于50%,总之,如何降低聋病在人群中的发病率和及时发现、早期治疗,是全社会的共同责任。

设疑:如果你身边有聋哑人,你怎样与他交往?

知识点四:其他感觉

设疑:我们学习了视觉和听觉,人体还有其他的感觉吗?这些感觉对人体有什么意义呢?

根据课本,填出名称。

展示自学成果。

观察思考回答:

1.耳的结构分为外耳、中耳和内耳三部分。

2.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜鼓室和听小骨;内耳包括前庭、半规管和耳蜗。

分组完成组装游戏。

学生活动:用手掌托在耳廓后边听声音。

回答:声音变得更大了,说明耳廓有收集声波的作用。

学生活动:用手指堵住外耳道半分钟。

回答:听不清声音。说明外耳道有传送声波的作用。

学生活动:以竞赛的形式进行连线,完成后展示结果。

讨论分析回答:

(1)晕车晕船与内耳的半规管有关。

(2)他应咀嚼口香糖,保证咽鼓管张开,使鼓膜内外空气压力保持平衡。

(3)使鼓膜内外空气压力保持平衡。

据图分析回答:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗

学生看书总结:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢(形成听觉)

学生分组会诊。

讨论交流分析:可能鼓膜、听小骨、耳蜗、听神经、听觉中枢中任何一个出现问题都有可能造成耳聋。

展示收集的保护耳的知识。

a.减少和消除噪声。

b.不用尖锐的东西挖耳朵。

c.遇到巨大的声音,迅速张开口,或者堵耳、闭嘴。保持鼓膜大气压力平衡。

d.鼻咽部有炎症,及时治疗,避免中耳炎。

e.不让污水进入外耳道,避免其感染。

注重学生的自学,初步了解耳的结构锻炼学生的思维能力。能满足学生的学习兴趣,自己建立起来的知识能深刻、生动的印在脑海里。

在老师的引导下,由学生自主获取课本的信息,充分发挥学生的自主学习。

活动中学生的合作、交流、竞争,都有效地将知识内化,实现了知识的构建,合作能力、竞争意识的培养。

在学生自学的基础上通过练习来巩固耳的各部分的功能,达到巩固知识的目的。

设置问题引导学生分析总结听觉的形成过程突破难点。

通过这项活动加深学生对耳的结构的认识和对听觉形成过程的理解。

通过学生收集保护耳的知识教育学生要保护耳,进行情感教育。

学习关爱和帮助有听觉障碍的人群。培养学生关心他人、关心社会、关注健康、珍爱生命的情感。

【课时安排】

2课时

【第一课时】

【教学目标】

1.描述人体通过眼感觉器官获取外界环境信息的情况。

2.描述眼球的结构及主要组成部分的功能。

3.描述视觉的形成过程。

4.通过探究引领培养学生分析、归纳概括的能力和语言表达的能力;自学动手获取信息的能力和实践动手解决问题的能力。

【教学重难点】

1.描述眼球的结构及主要组成部分的功能。

2.描述视觉的形成过程。

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

环节一:

视频导入,激趣求知。(3分钟)

视频导入:播放儿歌视频《小小眼睛》

歌词唱到:小小眼睛看看东西,小小鼻子闻闻香气,小小耳朵听听声音,小小嘴巴说说真话。

讲解:歌词中的眼睛、耳朵、鼻子等是我们人体的感觉器官;生活中让我们有了视觉、听觉、嗅觉等,在生理学上统称为感觉;这些感觉是靠分布在身体不同部位的感受器(感受外界刺激的结构)获取的;感觉是人体的感觉器官对外界环境感知的结果。

视频中的生活场景中,我们身体的哪些部位让我们产生了哪些感觉?

七嘴八舌、互相交流。

纷纷举手,争相回答。

眼睛看到景色依靠的是视觉;鼻子闻到花香依靠的是嗅觉;耳朵听到鸟鸣依靠的是听觉。

视频儿歌,直观动感,激发学生的求知、探究的欲望,很好的切入到知识的关节点。

环节二:指导学法,自主学习。(7分)

环节三:问题引领,层层探究。(10分钟)

环节四:链接生活,关注社会。(8分钟)

(一)导语:生活中,感觉器官就像“人体的侦察兵”,灵敏的感知环境的变化。那么什么叫做感觉器官呢?我们人体有哪些感觉器官呢?

过渡:人们常说:“眼观六路,耳听八方”。这说明眼和耳,都是人认识世界的重要感觉器官。我们从外界获取的信息约90%来自视觉。

知识点:视觉

设疑:眼是人的视觉器官。人的视觉是怎样形成的呢?眼睛为什么能看清物体呢?

要想解决这些疑问,首先要了解眼睛的主要结构——眼球。

教师学法指导:

同学们独立阅读教材的内容,并仔细观察眼球结构示意图,完成自主学习的内容,并用特殊的标记在课本上标记重点的内容,如果有疑问的部分,请用红色笔记录下来。

教师学法指导:

1.同学们在讨论交流,共同完成自主学习任务,然后以小组为单位展示学习的成果,并进行小组成果竞赛,看哪个小组自学的成果最好。将自学中存在的问题和错误用红色笔更正,并补充完整。

2.观察、组装眼球的结构应遵循科学的先后顺序,要从外到内,从形态到结构;大家认真观看,找出出现的差错,并准备给予纠正。

教师学法指导:

同学们以小组为单位,进行讨论交流。老师巡视点拨,师生互动,总结答案。

课件展示光线到达视网膜的途径:

教师学法指导:先仔细回顾所学的内容,不要急于讨论,自己想想,要相信自己的能力。再认真做好每一道题。不会的先放下,等全部完成再思考,或问同学,使问题得到补充和更正。

(二)设疑:我们学习了眼球的结构,那么眼球的这些结构如何能形成我们的视觉呢?

展示演示实验:

模拟眼球成像原理

目的要求:解释眼球成像的原理

材料器具:凸透镜、白纸板、蜡烛

方法步骤:

1.取一面凸透镜、一块白纸板和一只蜡烛。

2.对照图3.5—15,将凸透镜放在点燃的蜡烛和树立的白纸板之间。

3.调整蜡烛、凸透镜和白纸板三者之间的距离,直到白纸板上出现清晰的物象为止。

教师学法指导:同学们先仔细的阅读教材,通过小组的合作、交流,来完成探究(一)的问题,要完成这个教学环节,需要同学们的细心观察、变通思维,逻辑推理。给你们充裕的时间,进行深度探究,最终理解眼球成像的原理。

(三)小结

从同学们合作探究的结果,我们可以明确的知道,眼球的结构,只能经过折光,形成倒立的物像。

设疑:

1.大家想一想,视网膜上形成的倒立的物像,而我们看到的物体是正立的,这是为什么呢?

2.我们是两只眼睛,两只眼睛都有物像,可是我们看物体却是一个,这又是为什么呢?

(四)精讲释疑

科学家做了一个实验,让一个人整天戴很厚的凸透镜,他会看到倒立的物体,两周习惯后,物体不再倒置;摘掉凸透镜,看到的物体又倒置了,两周习惯后,看到的物像又是正立的了。由此,科学家得出结论,是由于大脑调节作用的结果。原来,大脑作信息处理会做两件事:一是将颠倒的图像重新翻转,二是将左右两只眼睛的图像组合成一个图像,产生三维空间感。

设疑:

1.由此,同学们推测一下,视觉的形成是在哪里呢?

2.视网膜上形成的是像,大脑形成的视觉,那么像是如何转换为视觉的呢?经过哪个结构来实现呢?

示意图表达视觉的形成:

生活链接:

(1)眼球的成像原理与照相机的成像原理非常相似,那么眼球的哪些结构相当于照相机的镜头、光圈和胶卷?

(2)上课记笔记是同学们在课堂上的学习行为,记笔记时,一会儿看黑板,一会儿看笔记本,同学们既能看清黑板上的字,又能看清笔记本上的字,这是因为眼球结构中的什么结构具有调节作用呢?

讲解:晶状体很像一面凸透镜,睫状体的舒缩可以调节晶状体的曲度,从而让我们看见远近不同的物体。

过渡:青少年学习强度很大,如果读书写字等学习习惯不好,或由于采光等条件不好,总把书本放得离眼睛很近,时间长了就会患上近视,近视眼是怎样形成的呢?

教师学法指导:小组同学互相合作,认真阅读教材的相关文字,并且仔细观察图近视眼及其矫正示意图,层层推进的分析近视眼形成的原因、后果以及矫正的方法。

过渡:我发现我们班戴眼镜的同学不少,说明已经是近视眼,没戴眼镜的同学也可能近视,课前同学们分组调查了本班同学的近视率,情况怎么样呢?

教师学法指导:提前让学生了解调查本班同学近视率的目的要求和方法步骤,并自主设计表格、记录数据、计算近视率,上课的时候展示结果,从而为形成良好的爱眼护眼的卫生保健习惯提供理论的支持。

讲解:近视形成的原因比较复杂,影响因素也很多,主要的因素大致划分为遗传因素、环境因素和体质因素。目前对近视的发病机理研究表明,近视是由于长时间看近处物体或看微小物体,睫状肌持续紧张收缩导致萎缩造成的。青少年的近视率持续上升,主要是不注意用眼卫生,长时间的持续用眼造成的。

设疑:同学们有哪些有效措施保护我们的眼睛呢?

关注社会:青少年是近视眼的高发人群,2013年6月6日是第十八个全国“爱眼日”爱眼日的主题是“关爱青少年眼健康”。请同学们联系生活,课后设计一份倡议书或几条广告语,来关注“爱眼日”。

阅读教材,了解概念。

感觉器官:感受器带有一些附属结构,共同构成专门接受某种刺激的器官,称为感觉器官。

讨论交流,说出人体的感觉器官。

生活中,我们用眼睛看到外界的食物;用耳听到各种声音;用鼻子嗅到很多气味;用皮肤感受冷、热、触、痛、压等刺激……

观察思考:

观察眼球的解剖模型,对照图,分析眼球的结构和功能。

(一)阅文读图、自主学习

1.眼球的结构中,白色、坚韧有保护作用的是 。

2.有色素、中央有小孔的是 ,它中央的孔叫做 。是光线的通道。

3.无色透明,可透过光线的是 。

4.透明、有弹性,像双凸透镜,能折射光线的是 。

5.有感光细胞,能感受光的刺激的是 。

展示答案、纠正错误:

1.巩膜 2.虹膜、瞳孔

3.角膜 4.晶状体

5.视网膜

(二)讨论交流、PK展示:

分别请两个小组的代表来到讲台,组装并讲解眼球各个部分以及各个结构的功能。

(三)研究思考下列问题:

1.眼球壁大致分几层?

2.光线经过哪些结构才能到达视网膜?这些结构有什么特点?

学生研究思考的答案总结:

(1)眼球壁分为三层:外膜(包括角膜和巩膜)、中膜(包括虹膜、睫状体和脉络膜)、内膜(即视网膜)。

(2)光线要经过角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等结构才能到达视网膜。角膜无色、透明,瞳孔是光线通过的通道,晶状体为弹性的透明体,玻璃体为透明的胶状物质。

(四)即时训练

眼球的结构功能:

1.有人喜欢对别人“翻白眼”通常所说的“眼白”是 。

2.俗话说,“眼睛是心灵的窗口” 就相当于“窗口”上明亮的玻璃。

3.光线进入眼球内部的通道是 。

4.似双凸透镜,能折射光线的主要结构是 。

5.能感受光的刺激的是 。

独立思考,快速抢答:

【答案】

1.巩膜2.角膜3.瞳孔

4.晶状体5.视网膜

(五)梳理归纳、总结结构

(六)探究解惑、完成填空:

科学家对眼球进行了解剖和研究,并且绘制了眼球的构造图,并根据眼球的结构特点,进行了模拟成像实验。请阅读教材回答下列问题:

1.眼球的折光系统是指 , , , 。

2.成像实验中的白纸板相当于 ,模拟眼球的凸透镜相当于 。

3.模拟实验中,调节并固定蜡烛、白纸板、蜡烛的位置后,此时可在白纸板上看到清晰的蜡烛倒像,可以说明,物体在视网膜上的成像是 。

【答案】

(1)角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体

(2)视网膜、晶状体

(3)倒像

(七)讨论实验的问题,深层探究眼球成像原理

1.白纸板和凸透镜相当于眼球的什么结构?

2.如果换上曲度较大的凸透镜而白纸板位置不动,或者白纸板向后移动而凸透镜位置不变,会出现什么结果?

3.实验中成像的关键是什么?

充分探究、归纳总结:

【答案】

1.白纸板相当于视网膜,凸透镜相当于晶状体。

2.白纸板上成像会不清晰。

3.关键因素是适当调整蜡烛、凸透镜和白纸板三者之间的距离。

思考释疑,回答展示:

(1)大脑。

看书理解:

(2)视网膜上的感光细胞接收物像刺激,产生神经冲动,然后通过视神经传递到大脑皮层的视觉中枢,从而产生了视觉。

归纳交流,完整表达视觉的形成:

视觉形成的大致过程是:外界物体反射来的光线,依次经过角膜、房水(瞳孔)、晶状体和玻璃体,并经过晶状体的折射,最终在视网膜上形成清晰的物像。物像刺激视网膜上的感光细胞,这些细胞将图像信息通过视神经传给大脑的一定区域(视觉中枢),产生视觉。

分析交流:眼球的晶状体具有折光作用,相当于镜头;瞳孔能调节进入眼内光线的多少,相当于照相机的光圈;视网膜具有感光功能,相当于照相机的胶卷。

按照层层推进解决问题的方法,探究分析下列的问题:

a.近视形成的原因是什么?

b.原因造成的结果是怎么样的?

c.怎么样矫正近视眼?

(八)合作分析,归纳总结。

1.原因:长时间近距离看书,导致晶状体曲度过大,甚至眼球的前后径过长。

2.后果:物像就会落在视网膜的前方,看不清远处的物体。就形成了近视。

3.矫正:佩戴凹透镜。

(九)阅读课本,结合实际,表达交流保护眼睛的措施:

1.不在强烈的或太暗的光线下看书写字

2.读写姿势要端正,眼与书之间要保持30厘米以上的距离。

3.躺卧、乘车、走路时不要看书。

4.读书时间不宜过长,不要长时间观看电视节目和操作电脑。

5.每天坚持做两次眼保健操。

课前搜集的一些爱眼广告语,与你分享:

多一份关爱,多一份“睛”彩。

“睛”彩人生,珍“Eye”永恒。

爱护眼睛,享受光明。

爱眼护眼始于心,科学用眼践于行。

概念的理解很重要,首先让学生理解概念,有利于学生理解感觉器官的功能。

自主学习永远是学生获得知识的法宝,学生自己静静的读书,标划重点内容,能让学生专心致志的学习,互相批改更正,也有利于学生对知识的矫正。

以小组问单位进行研究问题,既体现了自主学习,也能进行合作交流,使知识的完成达到正确率和完整率都有所提高。及时训练的设计,就是趁热打铁,加强学生对知识的巩固,训练学生的做题技能,在技能训练的同时巩固理解知识,相互结合,效果很好。

眼球成像的原理是难点也是重点,老师用问题引领,由浅入深的层层推进,能让问题清晰化,简单化,同时也能培养学生的逻辑思维的能力,也拓展学生的变通思维。把生物学的知识和物理学知识相结合,让学生知道,任何学科的知识都是相通的,有利于培养学生把本科知识和别的学科联系的意识。

老师精讲释疑,主要是让学生理解眼球是成像的一个器官,神经系统才是信息处理的调控系统,很好地引领学生理解视觉的形成应该在大脑皮层的视觉中枢,也让学生理解到,人体的任何反应活动都是靠神经系统的调节来完成。

生活链接,能让学生大胆尝试眼睛结构和生活工具的知识嫁接,能调动学生的积极性和学习的欲望,同时也让学生体会到,生活处处有科学,生活中的处处有仿生学;自己上课的生理行为,也让学生理解,生命活动处处有科学,知识和生活密不可分。

调查活动,一方面培养了学生亲身实践的能力,也培养了学生的合作能力。让学习的渠道拓宽到课外,锻炼了学生的分析问题,解决问题的能力和自觉性。学生课前做的很好,互相测量视力后,报告情况,课代表统计数据,用在课堂上。

表达交流环节的安排,主要是让学生的表达能力得到锻炼,,让学生把自己的学习生活和身体健康联系在一起,使学生认识到,要让身体健康,平时要养成良好的学习、生活习惯。

【第二课时】

【教学目标】

1.描述耳的结构及主要组成部分的功能。

2.描述听觉的形成过程。

3.了解人类的感觉。

4.通过自主学习“耳的结构”,让学生说出耳的结构和功能,培养学生自主学习的能力。

【教学重难点】

1.描述耳的结构及主要组成部分的功能。(重点)

2.描述听觉的形成过程。(重点、难点)

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情景,激发兴趣。(3分钟)

播放舞蹈“千手观音”的视频。

在无声的世界里他们用舞蹈传递韵律,创造了人间的奇迹,那么在有声的世界里声音是怎样产生的呢?

这节课我们就一起来探究听觉的有关问题。

观看视频,思考问题。

感慨这些舞者虽然生活在无声的世界却给别人带来了多么美妙的舞姿,创造了世界上的奇迹。

通过观看千手观音引发学生思考,使学生产生疑问,迅速激发学生的求知欲望,为学生的探究学习进行了铺垫。

师生互动,引导探究。(25分钟)

知识点一:耳的结构

过渡:耳是人的听觉器官,有了它,我们才能领略美妙动听的有声世界,那么耳为什么能听到声音呢,这与它的结构有关,请同学们阅读教耳的结构示意图,说出图中的结构名称。

请观察思考:

1.耳的结构可以分为几部分?

2.各部分又由哪些结构组成?

动手实践:

请你们快速组装耳模型,比一比哪一组装的最快、最准确!

知识点二:耳的各结构的功能

活动:请同学们用手掌托在耳廓后边听声音有什么感觉?

设疑:这说明耳廓有什么作用?

活动:请同学们用手指堵住外耳道半分钟有什么感觉?

设疑:这说明外耳道有什么作用?

总结:通过以上研究我们可以看出外耳的作用是收集和引导声波。

练习:比比看谁连得快

拓展创新:

(1)为什么人们认为晕车、晕船与内耳结构有关?

(2)有一个小笑话:一位男士第一次乘飞机,飞机要降落时,空姐给每人发了一块口香糖,这位男士问“做什么用的?”,空姐说“保护耳朵”。下飞机时,这位男士追着空姐说:“你发的口香糖塞耳朵容易可弄不出来呀!”你觉得这位男士可笑在哪里?他应该怎样做呢?

(3)为什么要在遇到大的声音时堵住外耳道或张开嘴巴?

知识点三:听觉的形成

设疑:请大家根据耳的结构图分析:外界的声波是怎样到达内耳的?

教师讲解:

外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗

设疑:听觉是怎样形成的呢?

动画展示:

总结:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢(形成听觉)

请你当医生:

有一病人突然双耳失聪,前来就诊,作为医生的你准备从哪几方面来给他进行检查和诊断?

分享资料:长久以来,人们对耳聋的发病情况认识和重视不够。其实,耳聋的发病率很高,耳聋是影响人类生活质量最主要的问题之一。据世界卫生组织(WHO)估计,1985年全球听力残疾人数为4200万,1995年为1.2亿,到2001年增加到了2.5亿。在16年中增加了6倍!在我国,据估计有听力障碍的残疾人约2700万,占残疾人总数的首位,其中聋哑人200多万,七岁以下聋儿有80多万。由于疾病、环境污染、噪音污染、意外事故、遗传等原因,每年新增聋儿3万余名。据人口调查统计,每年出生的新生儿中,重度听力障碍者约1%~3%。据估计,不同程度听力障碍者在人群中的比例,45~64岁为14%,65~75为30%,75岁以上者高于50%,总之,如何降低聋病在人群中的发病率和及时发现、早期治疗,是全社会的共同责任。

设疑:如果你身边有聋哑人,你怎样与他交往?

知识点四:其他感觉

设疑:我们学习了视觉和听觉,人体还有其他的感觉吗?这些感觉对人体有什么意义呢?

根据课本,填出名称。

展示自学成果。

观察思考回答:

1.耳的结构分为外耳、中耳和内耳三部分。

2.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜鼓室和听小骨;内耳包括前庭、半规管和耳蜗。

分组完成组装游戏。

学生活动:用手掌托在耳廓后边听声音。

回答:声音变得更大了,说明耳廓有收集声波的作用。

学生活动:用手指堵住外耳道半分钟。

回答:听不清声音。说明外耳道有传送声波的作用。

学生活动:以竞赛的形式进行连线,完成后展示结果。

讨论分析回答:

(1)晕车晕船与内耳的半规管有关。

(2)他应咀嚼口香糖,保证咽鼓管张开,使鼓膜内外空气压力保持平衡。

(3)使鼓膜内外空气压力保持平衡。

据图分析回答:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗

学生看书总结:外界声波→耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢(形成听觉)

学生分组会诊。

讨论交流分析:可能鼓膜、听小骨、耳蜗、听神经、听觉中枢中任何一个出现问题都有可能造成耳聋。

展示收集的保护耳的知识。

a.减少和消除噪声。

b.不用尖锐的东西挖耳朵。

c.遇到巨大的声音,迅速张开口,或者堵耳、闭嘴。保持鼓膜大气压力平衡。

d.鼻咽部有炎症,及时治疗,避免中耳炎。

e.不让污水进入外耳道,避免其感染。

注重学生的自学,初步了解耳的结构锻炼学生的思维能力。能满足学生的学习兴趣,自己建立起来的知识能深刻、生动的印在脑海里。

在老师的引导下,由学生自主获取课本的信息,充分发挥学生的自主学习。

活动中学生的合作、交流、竞争,都有效地将知识内化,实现了知识的构建,合作能力、竞争意识的培养。

在学生自学的基础上通过练习来巩固耳的各部分的功能,达到巩固知识的目的。

设置问题引导学生分析总结听觉的形成过程突破难点。

通过这项活动加深学生对耳的结构的认识和对听觉形成过程的理解。

通过学生收集保护耳的知识教育学生要保护耳,进行情感教育。

学习关爱和帮助有听觉障碍的人群。培养学生关心他人、关心社会、关注健康、珍爱生命的情感。