人教高中生物必修三4.2《种群数量的变化》说课课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教高中生物必修三4.2《种群数量的变化》说课课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 784.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-17 10:15:21 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第4章 种群和群落

第2节 种群数量的变化

一、教材中的地位和作用

二、学情分析

三、学习目标

四、重难点及突破方法

五、教学过程

一、教材中的地位和作用

《种群数量的变化》是人教版必修3第4章第2节的内容。本课是在学生了解了种群数量特征的基础上,进一步介入数学知识,用建立数学模型的方法描述、解释和预测种群数量的发展变化。建立数学模型对于帮助学生理解自然界事物的数量特征和数量变化规律具有重要意义。

二、学情分析

学生在前一节的学习中已经认识了种群数量、种群密度、出生率、死亡率等名词及其关系;高二上期已经在数学学科中学习了函数及其曲线等数学知识,也具有数学建模的简单思想;在必修1中也体验了物理模型的建立过程。

三、学习目标

1、利用教材P65细菌数量增长的实例,尝试建构“J型”增长数学模型,体会建构种群增长模型的一般过程。

2、结合教材P66图4-5,理解种群“J”型增长的数学模型。

3、阅读高斯实验,体会建构“S”型增长曲线的过程。

4、结合教材P67图4-6,理解种群“S”型增长的数学模型。

四、重难点及突破策略

1、根据实例尝试建构种群增长的“J”型、“S”型数学模型,并据此解释种群数量的变化。

通过构建数学模型的活动,学生亲身参与这一过程,一方面使学生更好的了解这一过程,另一方面也使学生在过程中体会到科学研究的严谨性。

2、“J”型增长曲线与“S”型增长曲线的λ、增长率、增长速率、K值等相关问题。

通过辨析λ、“增长率”“出生率”“死亡率”之间的关系,以及“增长速率”的实际意义,帮助学生更好的解决练习中这个易错问题。

五、教学过程

[温故知新]

1、种群最基本的数量特征是什么?

2、除种群密度外还有什么数量特征?

3、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组成和性别比例都是如何影响种群密度的?

通过前面的学习我们发现受“出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组成和性别比例”等的影响,以种群密度为最基本特征的种群数量将会发生变化,那么种群数量的变化又有什么规律呢?

数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,它可对生命现象进行量化,以数量关系进行描述,再运用逻辑推理、求解和运算等方法,研究生命现象及规律。

一 建构种群增长模型的方法

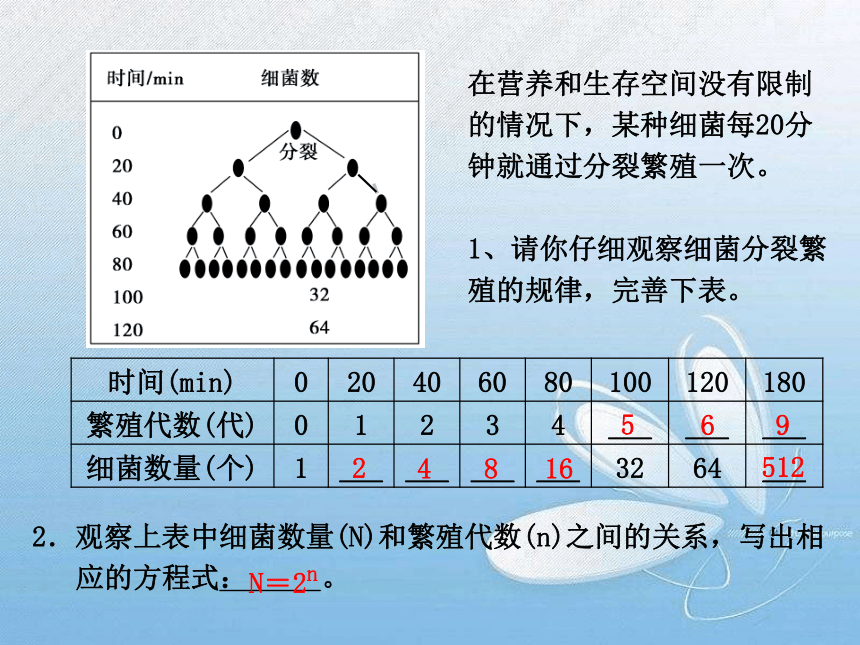

在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌每20分钟就通过分裂繁殖一次。

1、请你仔细观察细菌分裂繁殖的规律,完善下表。

512

2

4

8

16

5

6

9

2.观察上表中细菌数量(N)和繁殖代数(n)之间的关系,写出相

应的方程式: 。

N=2n

时间(min) 0 20 40 60 80 100 120 180

繁殖代数(代) 0 1 2 3 4 ___ ___ ___

细菌数量(个) 1 ___ ___ ___ ___ 32 64 ___

3.根据所得到的方程式,在给出的坐标系中画出细菌种群数量

增长的曲线。

4.数学公式和曲线图各自的优缺点。

5.在一个培养基中,细菌的数量会一直按照上述数学模型增长

吗?为什么?如何验证你的观点?

研究实例

研究方法

细菌每20min分裂一次

研究对象

在资源和空间无限多的环境中,细菌种群的增长不会受种群密度增加的影响

合理假设

Nn=2n , N代表细菌数量,n表示第几代

数学表达

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

检验修正

上述细菌的指数增长出现的前提是

营养和生存空间没有限制

自然界中会不会真得出现这种情况呢?

实例1:澳大利亚野兔

实例2:在20世纪30年代时,将环颈雉引入到美国的一个岛屿.

如果种群的起始数量为 N0

则一年后种群数量应为

N1 = N0 + N0 ×出生率- N0 ×死亡率

= N0 (1+出生率-死亡率)

在食物和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下,出生率、死亡率将只受生物遗传因素影响,为一定值。

假设:1+出生率-死亡率= λ,

则 N1 = N0 × λ

如果种群的起始数量为N0,并且第二代的数量是第一代的λ倍,那么:

一代后种群数量N1=________,两代后种群数量N2=________,

N0 ·λ

N0 ·λ2

N0 ·λt

t代后种群数量Nt=______

二、“J”型增长的数学模型

1、模型假设:

理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数.)

2、建立模型:t年后种群数量为

Nt=N0 λt

(1) N1 = N0 + N0 ×出生率- 死亡率

= N0 (1+出生率-死亡率)= N0 × λ

(2)种群增长率=出生率-死亡率=λ-1

(指在一段时间内,结束时种群数量相对于初始种群数量的增加部分占初始数量的比例)

由于λ是个定值,则种群增长率也是个定值。

(3)“J型”曲线种群增长率如图所示:

(4)种群增长速率为单位时间种群数量

的增长量,在曲线中可以表示为曲线斜率。 “J型”曲线增长速率持续增大。

3、增长率、增长速率问题

例1、下图表示在良好的生长环境下,小球藻分裂繁殖中的个体数量、鸡产蛋数量(每天一个)和竹子自然生长的高度,这三种现象与时间的关系依次是( )

A.乙、甲、丁 B.甲、丙、丁 C.丙、甲、乙 D.丁、乙、丙

C

自然界中出现外来物种侵入到缺少天敌、气候适宜的环境中并不是常见现象,并且侵入澳大利亚的野兔就算没有人为的干扰也必然不能一直“J”型增长下去,那么自然条件下的种群增长又是什么情况呢?

三 种群增长的“S”型曲线

生态学家高斯曾经做过这样一个实验:在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫,然后每隔24h统计一次大草履虫的数量,连续6天,得到一曲线模式图(如图):

1.该模型曲线类似于英文字母 ,因此称为“ ”型曲线,此

类曲线形成的原因有: 有限;随着 增大,

加剧; 数量增加,导致出生率下降,死亡率上升,增长率逐渐降低。

S

资源和空间

种群密度

天敌

种内竞争

S

不是;不一定;生物自身的遗传特性和所生存的环境条件。

2.在C点时种群数量不再增加,称为达到 (即K值)。

3、“S”型增长速率,即曲线斜率,先增大后减小,B点是最大的点,此时种群数量达到K/2,即环境容纳量的一半。而种群增长率逐渐降低

环境容纳量

4.同一种群的K 值是固定不变的吗?同一物种的不同种群的K

值一定相同吗?影响K 值大小的因素有哪些?

5、应用:

K 值在实际生产生活中有着重要的指导意义,请分析:

(1)大熊猫栖息地遭到破坏后,食物减少,活动范围缩小,K

值变 。建立 ,能改善其 ,从而提高

。

(2)若要控制鼠害,我们可采取什么具体措施以便降低环境容纳量?

答案:养殖或释放天敌、打扫卫生、硬化地面、将食物储存在

安全处。通过降低环境容纳量才能使鼠患得到根本控制。

小

自然保护区

栖息环境

环境容纳量

K/2 值在实际生产生活中有着重要的指导意义

(1)若要持续从池塘中获得鱼类资源,则应该使捕捞后鱼类

数量维持在B点,原因是 _

。

(2)对有害生物防治的措施: _

。

例2、 为了保护鱼类资源不受破坏,并能持

续地获得最大捕鱼量,根据种群增长的S型曲线,应使

被捕鱼群的种群数量保持在 K/2水平。这是因为在这个

水平上

A. 种群数量相对稳定

B. 种群增长量最大

C. 种群数量最大

D. 环境条件所允许的种群数量最大

K

时间

K/2

种群数量

种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定吗?

四、种群数量的波动和下降

1、影响因素

气候 食物 天敌 传染病 人类活动等

2、大多数种群的数量总是在波动中,在不利条件下,还会急剧下降。

东亚飞蝗种群数量的波动

在Faroe Islands上,

捕鲸现场成了血的海洋

第4章 种群和群落

第2节 种群数量的变化

一、教材中的地位和作用

二、学情分析

三、学习目标

四、重难点及突破方法

五、教学过程

一、教材中的地位和作用

《种群数量的变化》是人教版必修3第4章第2节的内容。本课是在学生了解了种群数量特征的基础上,进一步介入数学知识,用建立数学模型的方法描述、解释和预测种群数量的发展变化。建立数学模型对于帮助学生理解自然界事物的数量特征和数量变化规律具有重要意义。

二、学情分析

学生在前一节的学习中已经认识了种群数量、种群密度、出生率、死亡率等名词及其关系;高二上期已经在数学学科中学习了函数及其曲线等数学知识,也具有数学建模的简单思想;在必修1中也体验了物理模型的建立过程。

三、学习目标

1、利用教材P65细菌数量增长的实例,尝试建构“J型”增长数学模型,体会建构种群增长模型的一般过程。

2、结合教材P66图4-5,理解种群“J”型增长的数学模型。

3、阅读高斯实验,体会建构“S”型增长曲线的过程。

4、结合教材P67图4-6,理解种群“S”型增长的数学模型。

四、重难点及突破策略

1、根据实例尝试建构种群增长的“J”型、“S”型数学模型,并据此解释种群数量的变化。

通过构建数学模型的活动,学生亲身参与这一过程,一方面使学生更好的了解这一过程,另一方面也使学生在过程中体会到科学研究的严谨性。

2、“J”型增长曲线与“S”型增长曲线的λ、增长率、增长速率、K值等相关问题。

通过辨析λ、“增长率”“出生率”“死亡率”之间的关系,以及“增长速率”的实际意义,帮助学生更好的解决练习中这个易错问题。

五、教学过程

[温故知新]

1、种群最基本的数量特征是什么?

2、除种群密度外还有什么数量特征?

3、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组成和性别比例都是如何影响种群密度的?

通过前面的学习我们发现受“出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组成和性别比例”等的影响,以种群密度为最基本特征的种群数量将会发生变化,那么种群数量的变化又有什么规律呢?

数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,它可对生命现象进行量化,以数量关系进行描述,再运用逻辑推理、求解和运算等方法,研究生命现象及规律。

一 建构种群增长模型的方法

在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌每20分钟就通过分裂繁殖一次。

1、请你仔细观察细菌分裂繁殖的规律,完善下表。

512

2

4

8

16

5

6

9

2.观察上表中细菌数量(N)和繁殖代数(n)之间的关系,写出相

应的方程式: 。

N=2n

时间(min) 0 20 40 60 80 100 120 180

繁殖代数(代) 0 1 2 3 4 ___ ___ ___

细菌数量(个) 1 ___ ___ ___ ___ 32 64 ___

3.根据所得到的方程式,在给出的坐标系中画出细菌种群数量

增长的曲线。

4.数学公式和曲线图各自的优缺点。

5.在一个培养基中,细菌的数量会一直按照上述数学模型增长

吗?为什么?如何验证你的观点?

研究实例

研究方法

细菌每20min分裂一次

研究对象

在资源和空间无限多的环境中,细菌种群的增长不会受种群密度增加的影响

合理假设

Nn=2n , N代表细菌数量,n表示第几代

数学表达

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

检验修正

上述细菌的指数增长出现的前提是

营养和生存空间没有限制

自然界中会不会真得出现这种情况呢?

实例1:澳大利亚野兔

实例2:在20世纪30年代时,将环颈雉引入到美国的一个岛屿.

如果种群的起始数量为 N0

则一年后种群数量应为

N1 = N0 + N0 ×出生率- N0 ×死亡率

= N0 (1+出生率-死亡率)

在食物和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下,出生率、死亡率将只受生物遗传因素影响,为一定值。

假设:1+出生率-死亡率= λ,

则 N1 = N0 × λ

如果种群的起始数量为N0,并且第二代的数量是第一代的λ倍,那么:

一代后种群数量N1=________,两代后种群数量N2=________,

N0 ·λ

N0 ·λ2

N0 ·λt

t代后种群数量Nt=______

二、“J”型增长的数学模型

1、模型假设:

理想状态——食物充足,空间不限,气候适宜,没有敌害等;种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

(N0为起始数量, t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数.)

2、建立模型:t年后种群数量为

Nt=N0 λt

(1) N1 = N0 + N0 ×出生率- 死亡率

= N0 (1+出生率-死亡率)= N0 × λ

(2)种群增长率=出生率-死亡率=λ-1

(指在一段时间内,结束时种群数量相对于初始种群数量的增加部分占初始数量的比例)

由于λ是个定值,则种群增长率也是个定值。

(3)“J型”曲线种群增长率如图所示:

(4)种群增长速率为单位时间种群数量

的增长量,在曲线中可以表示为曲线斜率。 “J型”曲线增长速率持续增大。

3、增长率、增长速率问题

例1、下图表示在良好的生长环境下,小球藻分裂繁殖中的个体数量、鸡产蛋数量(每天一个)和竹子自然生长的高度,这三种现象与时间的关系依次是( )

A.乙、甲、丁 B.甲、丙、丁 C.丙、甲、乙 D.丁、乙、丙

C

自然界中出现外来物种侵入到缺少天敌、气候适宜的环境中并不是常见现象,并且侵入澳大利亚的野兔就算没有人为的干扰也必然不能一直“J”型增长下去,那么自然条件下的种群增长又是什么情况呢?

三 种群增长的“S”型曲线

生态学家高斯曾经做过这样一个实验:在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫,然后每隔24h统计一次大草履虫的数量,连续6天,得到一曲线模式图(如图):

1.该模型曲线类似于英文字母 ,因此称为“ ”型曲线,此

类曲线形成的原因有: 有限;随着 增大,

加剧; 数量增加,导致出生率下降,死亡率上升,增长率逐渐降低。

S

资源和空间

种群密度

天敌

种内竞争

S

不是;不一定;生物自身的遗传特性和所生存的环境条件。

2.在C点时种群数量不再增加,称为达到 (即K值)。

3、“S”型增长速率,即曲线斜率,先增大后减小,B点是最大的点,此时种群数量达到K/2,即环境容纳量的一半。而种群增长率逐渐降低

环境容纳量

4.同一种群的K 值是固定不变的吗?同一物种的不同种群的K

值一定相同吗?影响K 值大小的因素有哪些?

5、应用:

K 值在实际生产生活中有着重要的指导意义,请分析:

(1)大熊猫栖息地遭到破坏后,食物减少,活动范围缩小,K

值变 。建立 ,能改善其 ,从而提高

。

(2)若要控制鼠害,我们可采取什么具体措施以便降低环境容纳量?

答案:养殖或释放天敌、打扫卫生、硬化地面、将食物储存在

安全处。通过降低环境容纳量才能使鼠患得到根本控制。

小

自然保护区

栖息环境

环境容纳量

K/2 值在实际生产生活中有着重要的指导意义

(1)若要持续从池塘中获得鱼类资源,则应该使捕捞后鱼类

数量维持在B点,原因是 _

。

(2)对有害生物防治的措施: _

。

例2、 为了保护鱼类资源不受破坏,并能持

续地获得最大捕鱼量,根据种群增长的S型曲线,应使

被捕鱼群的种群数量保持在 K/2水平。这是因为在这个

水平上

A. 种群数量相对稳定

B. 种群增长量最大

C. 种群数量最大

D. 环境条件所允许的种群数量最大

K

时间

K/2

种群数量

种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定吗?

四、种群数量的波动和下降

1、影响因素

气候 食物 天敌 传染病 人类活动等

2、大多数种群的数量总是在波动中,在不利条件下,还会急剧下降。

东亚飞蝗种群数量的波动

在Faroe Islands上,

捕鲸现场成了血的海洋

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园