沪教版化学九年级上册 6.1 物质在水中的分散 教案

文档属性

| 名称 | 沪教版化学九年级上册 6.1 物质在水中的分散 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-18 17:27:39 | ||

图片预览

文档简介

沪教版九年级化学下“溶解与乳化”教学设计

一 、教材分析

溶液是物质共存的一种状态,是中学化学中经常遇到的一种分散系,在前五章里学生学习了很多化学反应,其中有一些就是在溶液中发生的,学生接触到一些试剂,如硫酸、盐酸等,它们本身就是溶液。下一章的酸、碱、盐。有关它们之间的化学反应几乎都是在溶液中发生的,总之,溶液的知识有承前启后的作用。教材沿涉了传统的编排顺序。主题不再是“溶液”,而采用了“溶解现象”,反映了对“以学生为主体”的教学观念和方法的要求。

课改前“溶液”的第一课时,就把溶液的概念和溶液、溶质、溶剂三者之间的关系作为教学重点。而本教材“溶解现象”这一章中“溶质”和“溶剂”的概念在“第2节 溶液组成的表示”里才出现。显然是不想直接“灌输”,而是让学生通过对“物质在水中的分散”的相关问题探究获得溶液的特征是“均一、稳定的混合物”和“物质以分子或离子形式均匀分散到另一种物质中的过程,叫做物质的溶解”的认识后,在“溶液组成的表示”中明确“被溶解的物质叫做溶质”把水推广到“溶解溶质的物质”定义为“溶剂”,溶液、溶质、溶剂三者之间的关系不用太多的解说和练习清晰地呈现在学生面前。

“溶解现象”是课程标准一级主题科学探究的具体化,“物质在水中的分散”对应二级主题增进对科学探究的理解。溶解与乳化是生活中司空见惯的现象,对生活中的现象进行科学探究,亲切、实用,通过科学探究从生活中发现科学道理,学习科学知识,再将科学知识应用于社会生活,达成增进对科学探究的理解这一目标。

二、学情分析

九年级学生基本处于15岁年龄,皮亚杰认为这是认知发展的最后阶段,学生的思维结构其实和牛顿、爱因斯坦这样的顶级科学家是一样的[1],但是个体差异是客观存在的,同一班级学生的知识基础及思维模式相差甚远。

三、教学目标

知识与技能:

1、能区分溶液、悬浊液、乳浊液。

2.了解“均一、稳定的混合物”是溶液的基本特征,认识溶解是物质分子或离子在另一种物质中的自发扩散、能说出一些常见的乳化现象。

3、实验操作、现象观察、结论推断的能力。

过程与方法:

1、通过探究学习,学习科学探究的一般程序。

2、通过探究学习,学习理论联系实际的学习方法。

情感态度价值观:

1、从生产、生活中发现问题、探究问题,获得知识,又应用于生产与生活。

2、通过对加快溶解速度因素和乳化剂的乳化作用探究,感受科学文化知识和科学探究能对提高工作效率的作用,激发学习兴趣。

3、.通过探究活动培养学生互相协作精神和创新意识。

四、教学重难点

【学习重点】通过探究学习掌握溶液的基本特征,认识溶解和乳化现象。。

【学习难点】从微观上理解溶解与乳化现象。

五、探究活动

(一)物质在水中的分散与扩散

(二)加热、搅拌、研细都能加快溶解速度

(三)乳化剂能增强乳浊液的稳定性

六、教学方法

支架教学法[2]、探究学习法、合作学习法

七、教学用具

设备及软件:触摸一体机、powerpoint;作业纸

药品:高锰酸钾、食盐、蔗糖、植物油、硫酸铜、泥土、水;洗洁精、

仪器:药匙、烧杯、玻璃棒、火柴、三脚架、石棉网、酒精灯、100ml量筒,研钵。

八、教学过程

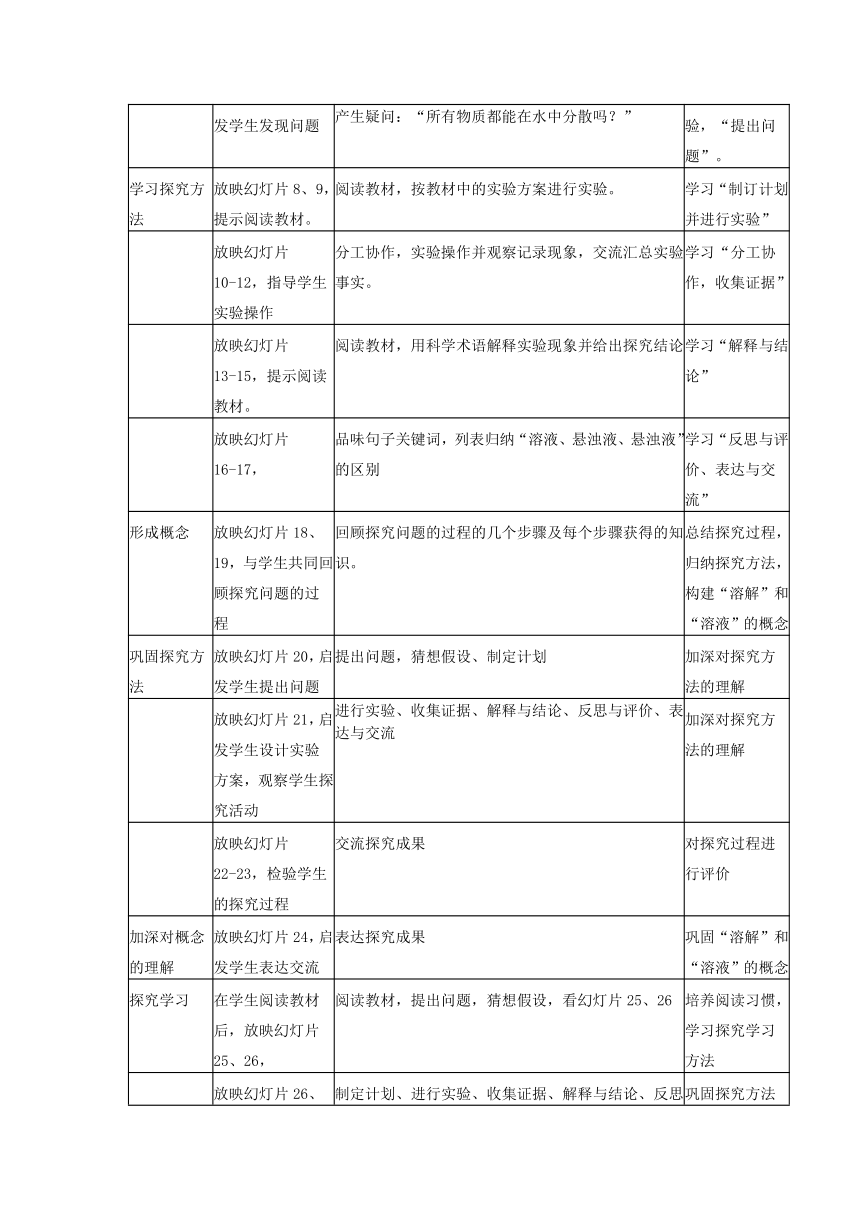

教学环节 教师为主的活动 学生为主的活动 设计意图

情境引入 放映幻灯片1-7,提示阅读教材,启发学生发现问题 看放映幻灯片1-6后,阅读教材,交流生活经历填写“物质分散到水中的事例和应用”表格,在老师的启发下产生疑问:“所有物质都能在水中分散吗?” 唤醒学生记忆深处的生活经验,“提出问题”。

学习探究方法 放映幻灯片8、9,提示阅读教材。 阅读教材,按教材中的实验方案进行实验。 学习“制订计划并进行实验”

放映幻灯片10-12,指导学生实验操作 分工协作,实验操作并观察记录现象,交流汇总实验事实。 学习“分工协作,收集证据”

放映幻灯片13-15,提示阅读教材。 阅读教材,用科学术语解释实验现象并给出探究结论 学习“解释与结论”

放映幻灯片16-17, 品味句子关键词,列表归纳“溶液、悬浊液、悬浊液”的区别 学习“反思与评价、表达与交流”

形成概念 放映幻灯片18、19,与学生共同回顾探究问题的过程 回顾探究问题的过程的几个步骤及每个步骤获得的知识。 总结探究过程,归纳探究方法,构建“溶解”和“溶液”的概念

巩固探究方法 放映幻灯片20,启发学生提出问题 提出问题,猜想假设、制定计划 加深对探究方法的理解

放映幻灯片21,启发学生设计实验方案,观察学生探究活动 进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流 加深对探究方法的理解

放映幻灯片22-23,检验学生的探究过程 交流探究成果 对探究过程进行评价

加深对概念的理解 放映幻灯片24,启发学生表达交流 表达探究成果 巩固“溶解”和“溶液”的概念

探究学习 在学生阅读教材后,放映幻灯片25、26, 阅读教材,提出问题,猜想假设,看幻灯片25、26 培养阅读习惯,学习探究学习方法

放映幻灯片26、27,为学生探究学习提供帮助 制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流 巩固探究方法

认识乳化现象 放映幻灯片28-31, 汇报探究成果 了解“乳化”、“乳化剂”和“乳化作用”的概念

总结提升 放映幻灯片32-33, 根据幻灯片提示的问题总结探究成果,构建知识网络 加深对溶液和溶解概念的理解。

放映幻灯片34,布置作业 审视作业纸 复习巩固

九、课后作业

(一)

1、下列有关溶液说法正确的是( ),不正确的请举例说明。

A.凡是均一、稳定的液体都是溶液

B.溶液都是无色透明的液体

C.冰溶于水中形成的液体是溶液

D.溶液是一种均一、稳定的混合物

2、把一定量的下列物质分别放入水中,充分搅拌后,不可能得到溶液的是( )

A.氯化钠 B.粉笔灰 C.蔗糖 D.硝酸钾??E.芝麻油F.味精G.冰水H.泥水I.汽水J.牛奶K.海水L.盐酸M酒精溶液

3、日常生活中除去油污的方法很多,下列现象不属于乳化作用的是( )

A. 修车工用汽油洗去手上的油污 B.洗发水洗去头发上的油脂

C.洗面奶洗去皮肤上的油脂 D.洗洁精洗去餐具上的油污

E.用肥皂液洗衣服???F.用沐浴露洗澡?

(二)两题中选做一题或全做

1、写出本节课探究过程,整理本节课所学要点。

2、留心观察生活中的溶解现象,观察生产,生活中的乳化现象。记下你的疑问,说说你的猜想,制定探究计划,查找相关资料,列出实验方案表及需要用品,

十、板书设计

溶解与乳化

(一)物质在水中的分散与扩散

小液滴或 离子或

细小固体颗粒 分子

(二)加热、搅拌、研细都能加快溶解速度

(三)乳化剂能增强乳浊液的稳定性

十一、课后反思

?支架式教学法源于维果斯基的“最邻近发展区”理论,基于建构主义学习理论提出的一种以学习者为中心,以培养学生的问题解决能力和自主学习能力为目标的教学法。在学习过程中,作为学习的监控者、指导者、促进者、帮助者,教师需要对学生的主体活动进行观察,必要时介入学习过程并提供学习支架,当没有必要时,则及时“隐退”,为学习者提供主动和自主解决问题的机会,引导学生进入理解与能力发展的新领域。

探究学习是新课程提倡的学习方式。在探究学习的过程中,要用知识和技能解决问题,用学习的方法解决问题,同时在解决问题的过程中还会学到新知识、新方法,训练技能。在这个过程当中,通过体验得到对科学本身的认识,对化学与技术、社会与自然关系的一种认识。虽然,它是一种比较费时的教学,但是对三维目标的达成,探究学习是一种非常重要而有效的方式。

教材必须阅读,阅读教材包括读懂教材中的文字和图片,阅读教材培养学生的自学能力,为终身学习奠定基础。本节课以学生阅读教材内容为线索,经历三次探究过程,第一次重在学习探究方法,第二次巩固探究方法,第三次进行探究学习,每次表达交流的内容便是学生学到的新知识。

演示文稿重在为学生提供“学习支架”,根据学生的需要适时播放,学生不需要的,一点而过。幻灯片32的总结探究成果,重点帮助学生突破学习难点构建知识网络。

注释

[1]中央广播电视大学出版社,袁军《教育心理学专题》2005

[2]百度百科 科普中国《支架式教学》

溶液

直径小于10-9m

溶解

乳浊液

颗粒直径大于10-7m

直径大于10-7m直径大于10-7m

乳化