人教部编版八年级上册第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级上册第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 933.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-26 15:06:44 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

红星照耀中国

人教版·八年级上册

埃德加·斯诺

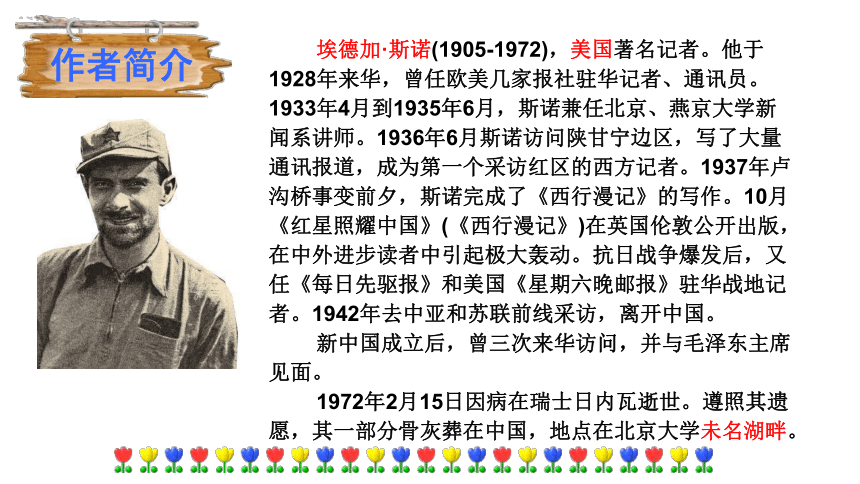

埃德加·斯诺(1905-1972),美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺兼任北京、燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《西行漫记》的写作。10月《红星照耀中国》(《西行漫记》)在英国伦敦公开出版,在中外进步读者中引起极大轰动。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

新中国成立后,曾三次来华访问,并与毛泽东主席见面。

1972年2月15日因病在瑞士日内瓦逝世。遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国,地点在北京大学未名湖畔。

作者简介

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

题目解说

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,不久受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

创作背景

1936年春夏之交,斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,宋庆龄用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征的第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

主题思想

《红星照耀中国》描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。在本书中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告:中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国。

《红星照耀中国》(Red Star Over China)是美国著名记者埃德加?斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

通过这段经历,斯诺对中国的认识达到了一个前所未有的高度。他发现了一个“活的中国”,对普通中国百姓尤其是农民即将在历史创造中发挥的重要作用作出了正确的预言,他发现了隐藏在亿万劳动人民身上的力量,并断言中国的未来就掌握在他们手中。

主要内容

片段一:

从1924年春至1927年国共关系破裂之前,毛泽东往返在广州和上海之间,同时在共产党中央和国民党中央工作,因为在1923年中共三大通过决议,“参加国民党,和它合作,并组织联合战线以反对北洋军阀。”毛泽东在湖南的农民工作中对于农民在革命中的作用有了新的认识,提出“在共产党的领导下实施激进的土地政策和积极地组织农民。”“即实行广泛的土地分配。”但毛泽东的建议没有得到陈独秀的支持,可以说是反对的,因为在中共的“五大”上,甚至没有讨论一下毛泽东的建议。陈独秀主导的思路是将“地主”定为拥有五百亩以上的人。毛泽东认为这“是全然不适合和不切实际的,而且忽视了中国土地经济的特质”,“陈独秀是中国党的彻头彻尾的独裁者,他甚至不同中央委员会商量就做出重大的决定。”

片段赏析

在国民党中央党部的工作中,毛泽东先后担任过国民党的宣传部部长,第六届农民运动讲习所的所长和第五任农民部部长,还有主编国民党的刊物《政治周刊》。毛泽东在革命实践活动中,总是有着自己的独立判断,并要经过实践考查,所以他敢于挑战权威,坚持自己认为正确的观点。这是毛泽东能够形成独立思想并正确引导中国革命的可贵品质。

赏析:

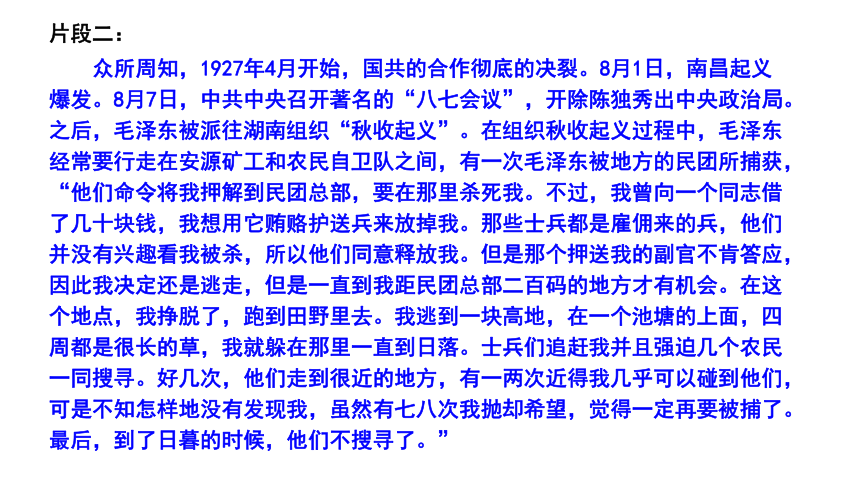

片段二:

众所周知,1927年4月开始,国共的合作彻底的决裂。8月1日,南昌起义爆发。8月7日,中共中央召开著名的“八七会议”,开除陈独秀出中央政治局。之后,毛泽东被派往湖南组织“秋收起义”。在组织秋收起义过程中,毛泽东经常要行走在安源矿工和农民自卫队之间,有一次毛泽东被地方的民团所捕获,“他们命令将我押解到民团总部,要在那里杀死我。不过,我曾向一个同志借了几十块钱,我想用它贿赂护送兵来放掉我。那些士兵都是雇佣来的兵,他们并没有兴趣看我被杀,所以他们同意释放我。但是那个押送我的副官不肯答应,因此我决定还是逃走,但是一直到我距民团总部二百码的地方才有机会。在这个地点,我挣脱了,跑到田野里去。我逃到一块高地,在一个池塘的上面,四周都是很长的草,我就躲在那里一直到日落。士兵们追赶我并且强迫几个农民一同搜寻。好几次,他们走到很近的地方,有一两次近得我几乎可以碰到他们,可是不知怎样地没有发现我,虽然有七八次我抛却希望,觉得一定再要被捕了。最后,到了日暮的时候,他们不搜寻了。”

赏析:

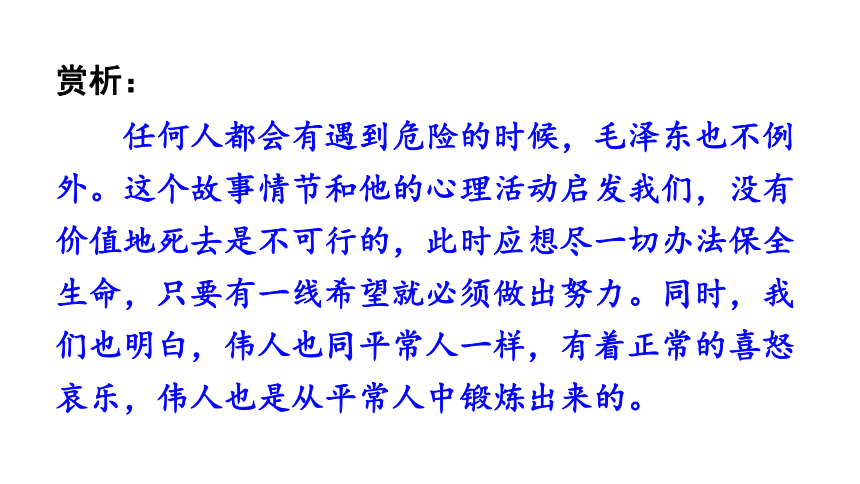

任何人都会有遇到危险的时候,毛泽东也不例外。这个故事情节和他的心理活动启发我们,没有价值地死去是不可行的,此时应想尽一切办法保全生命,只要有一线希望就必须做出努力。同时,我们也明白,伟人也同平常人一样,有着正常的喜怒哀乐,伟人也是从平常人中锻炼出来的。

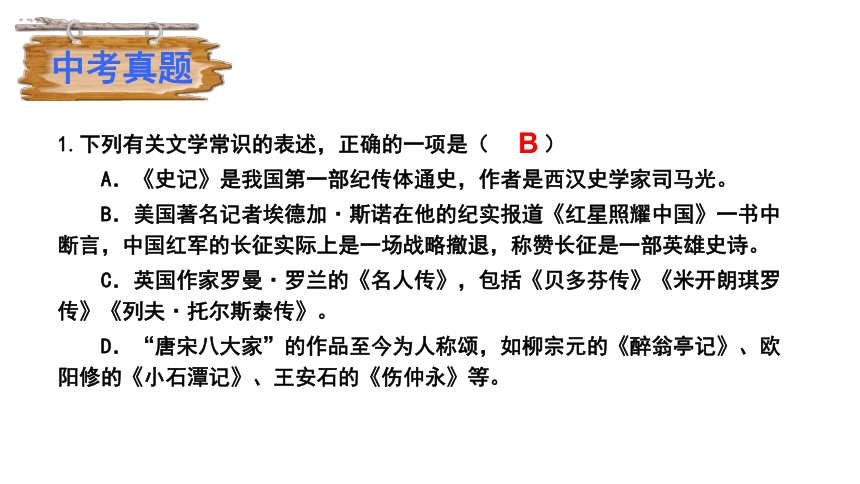

1.下列有关文学常识的表述,正确的一项是( )

A.《史记》是我国第一部纪传体通史,作者是西汉史学家司马光。

B.美国著名记者埃德加·斯诺在他的纪实报道《红星照耀中国》一书中断言,中国红军的长征实际上是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗。

C.英国作家罗曼·罗兰的《名人传》,包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《列夫·托尔斯泰传》。

D.“唐宋八大家”的作品至今为人称颂,如柳宗元的《醉翁亭记》、欧阳修的《小石潭记》、王安石的《伤仲永》等。

中考真题

B

2.名著阅读。

从下列选项中选择一项,结合具体故事情节分析人物形象或谈谈阅读感悟。

A.孙悟空三打白骨精(《西游记》)

B.尼摩船长血搏章鱼(《海底两万里》)

C.周进哭贡院(《儒林外史》)

D.毛泽东选择当图书佐理员(《红星照耀中国》)

(1)我选______________,______________

(2)我选______________,______________

D

【示例】在师范毕业之后,毛泽东面临选择,当时许多同学都计划要到法国工读,新民学会当时对这些同学给予帮助,但毛泽东选择留在国内,他认为“我对于本国还未能充分了解,而且我以为在中国可以更有益地花去我的时间……”,在北平他找到原来在师范学校的教员杨怀中,他正在北大做教授,杨怀中把毛泽东介绍到了北大图书馆,当时的馆长是李大钊。毛泽东做图书佐理员,月薪8块大洋,而李大钊则是120块大洋。当时的北大是自由思想的桥头堡,新文化运动的摇篮,毛泽东在这里积极地参与哲学研究会和新闻研究会,还听大学的课程,在北大非常活跃地参加各种政治的活动。

第一课时?填空题

1、《红星照耀中国》又名《 》是 国著名记者 的不朽名著,是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自 至

在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,先后被译为二十多种文字,几乎传遍了全世界。题目中“红星”象征着

。

2、埃德加·斯诺于1936年6 月到苏区临时首都??????????(今陕西志丹县)采访了毛泽东并搜集到有关红军长征的第一手资料后约20天后斯诺一行到达红军西方野战军司令部所在地——?????????????(今宁夏同心县)受到红军的热烈欢迎。?????????????、聂荣臻、左权等人在一个场院上为他们举行了欢迎大会。

3、《红星照耀中国》作为第一部向世界介绍和传播????????????????????和?????????????????????????的图书,它是一部新闻?????????????作品,它在英语世界获得了轰动性影响,是一部文笔优美、纪实性很强的报道性作品,被誉为研究中国革命的经典的百科全书。

西行漫记

美

埃德加·斯诺

1936.6

1936.10

中国共产党及其领导的红色革命

保安

预旺县

彭德怀

?中国共产党

?中国革命历程

?纪实

4、埃德加·斯诺于抗日战争爆发后又任?《??每日先驱报》和美国《?星期六晚邮报?》驻华战地记者。1942年离开中国。新中国成立后曾三次来华访1972年2月15日因病在日内瓦逝世。遵照其遗愿其一部分骨灰葬在中国地点在?? 未名湖畔。

5、红军的成长离不开严明的纪律,1928年后,红军提出了八条纪律:“⑴上门板;⑵捆铺草;⑶对老百姓要和气,要随时帮助他们;⑷ ;

⑸ ;⑹和农民买卖东西要公平;⑺买东西要付钱 ;⑻要讲卫生,盖厕所离住家要远。

6、《红星闪耀中国》,尤其真实勾勒出了中国共产党人的英雄形象??从政治领袖 、 ,军事将领 、 、徐海东、刘志丹,传奇人物?????????????、邓发,直到那群向彭德怀索要路条的少先队员以及具有高度个人自尊的小通讯员????????????,个个写得栩栩如生,真实感人。正是这群大大小小人物的历史,构成了中国现代革命史的一个丰富的横断面。

北京大学校园内

借东西要还

损坏东西要赔

毛泽东

?董健吾

向季邦

彭德怀

周恩来

贺龙

7、 在《红星照耀中国》一书中,还有很多令人印象深刻的人物。一家被灭口66人、让斯诺懂得“阶级斗争”的红色窑工 ;人生五十始的教育委员 ,还有平均年龄在25岁以下的强渡大渡河的英雄们,觉得别人整天唱歌花费太多时间的电气专家 ,参加了二万五千里长征的16岁的江西老表,已经64岁自称是年纪最大的红军战士 ,担心记者把自己写进专著、被外国人误以为“鸡巴”而影响红军声誉的红军小鬼向季邦。

8、在《苏维埃的掌权人物》《一个共产党员的由来》中,我读到了年届不惑的 。他的童年、在长沙的日子、革命的前奏、国民革命时期、苏维埃运动、红军的成长,不仅呈现了他 ,而且呈现了红军的成长历史。我还读到了书生出身的“造反者” ,他是大官僚家庭的儿子,先后就读南开中学、南开大学;先后在法国、英国、德国学习,先后组织了上海罢工、 ,是党的创建人,是著名的革命组织者??无私地忠于一种思想,从不承认失败的不屈不挠的精神,都包含在这个红军创建者的故事之中。

徐海东

徐特立

朱作其

老李

毛泽东

个人的成长轨迹

周恩来

八一起义

9、《红星照耀中国》真实记录了自1936年6 月至10 月在中国西北革命根据地?????????????进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。????????? 和??????? 是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

10、书中对???????????????的描写最为详尽,文中写到他是一个很有幽默感的人,也是一个很不讲究外在的一个人。他甚至当着斯诺,当着?????????????解下裤子抓虱子!让人实在为他不拘小节的程度感到惊叹。

11、作者第二次见 的时候,他正一边和两个年轻的农民谈着话,南京虽然悬赏 万元要他的首级,可是他却毫不介意地和路旁的行人一起走。

12、“这时,突然出现了一个清瘦的青年军官,长着一脸黑色大胡子的他走上前来,用温文尔雅的口气向我打招呼:‘哈喽,你想找什么人吗?’”他是用英语讲的,这个人物是????????????。

13、“蒋介石悬赏八万元要????????????的首级,可是在他的司令部门前,只有一个哨兵。我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶??????????????,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作???????????????。哨兵向他报告我到来的时候,他正伏案在看电报。”

延安

毛泽东

周恩来

毛泽东

林彪

毛泽东

蚊帐

二十五

周恩来

周恩来

办公桌

14、在斯诺的笔下,“他是个大个子,像个老虎一样强壮有力。年过半百,不计较个人财物--除了马匹,他喜欢马。”这个人物是 。

15、 有一次我同??????????????一起去看一军团抗日剧团的演出,我们同其他战士一起在临时搭成的舞台前面的草地上坐下来。他似乎很欣赏那些演出,带头要求唱一个喜欢听的歌。天黑后天气开始凉起来,虽然还只八月底。我把棉袄裹紧。在演出中途,我突然奇怪地发现他却已脱了棉衣。这时我才看到他已把棉衣披在坐在他身旁的??????????????身上。

16、“斯诺通过与????????????????等的交往,改变了对中国的认识,逐渐了解了在中国西北活跃着为世人称道的红军,有了去陕北苏区采访的想法。

17、作者第一次见他是在1929年的沈阳,当时他是全世界最年轻的独裁者,后来和杨虎城将军一起发动了著名的“西安事变”,他是 。

18、“我家分成两‘党’。一党是我父亲,是??????????????。?????????????党由我、母亲、弟弟组成,有时连雇工也包括在内。可是在反对党的‘统一战线’内部,存在着意见分歧。我母亲主张间接打击的政策。凡是明显的感情流露或者公开反抗执政党的企图,她都批评,说这不是中国人的做法。”

贺龙

彭德怀

小号手

宋庆龄

张学良

?执政党

?反对

第二课时

二、选择题

1、他惊奇地发现,在贫瘠的中国西北部,竟聚集了中华民族的精华。作为美国的新闻记者,埃德加?斯诺在华采访的主要地点应是( )

A、西安 B、吴起镇 C、瑞金 D、延安

2、美国著名记者埃德加.斯诺的《红星照耀中国》一书以纪实性手法向西方国家大量介绍了红色中国以及红军长征的事迹,一度风靡全世界。2019年是红军长征胜利( )

A 、53周年 B、63周年 C、73周年 D、83周年

3、埃德加.斯诺是第一个报道中国共产党和中国革命的外国记者。1937年10 月,其西北革命根据地采访录《红星照耀中国》在英国出版,引起世界轰动。1938年12月,该书在上海发行的中文版却更名为《西行漫记》, 其改名原因最有可能是( )

A 、凸显延安的抗战中心地位 B 、便于该书在中国顺利发行

C 、准确界定采访活动的区域 D 、遵循新闻采访的中立原则

D

D

B

4、毛泽东说:“长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机.”“长征是以我们的胜利,敌人失败的结果而结束的。”“长征一完结,新局面就开始。”以下说法不符合相关史实的是( )

A 、红军长征是历史上的壮举

B、长征的胜利,为开创中国革命的新局面奠定了基础

C 、红军长征过程中宣传了革命的思想

D、长征的胜利,意味着中国民主革命取得了成功

5、《红星照耀中国》被誉为是研究中国革命的“经典的百科全书”,该书真实地记录了作者斯诺自1936年6月至10月在我国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻。斯诺可能报道了( )

A 、工农红军在会宁会师 B、刘邓大军千里跃进大别山

C、台儿庄战役胜利 D、西安事变和平解决

6、美国记者埃德加? 斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”文中的“大迁移”是指( )

A、国民革命军北伐 B、朱、毛红军会师井冈山

C、北方少数民族南迁 D 、中国工农红军万里长征

D

A

D

7、美国记者斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”文中的“武装宣传”是指( )

A、国民革命军出师北伐,扩大了革命影响

B、太平天国北伐、东征,打击了中外反动势力

C、工农红军的万里长征,成为“革命的播种机”

D、刘邓大军千里跃进大别山,开辟了革命根据地

8、美国著名记者埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们无论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前,都绝不承认失败。”这是斯诺对以下哪一事件的评价( )

A、五四运动 B、红军长征 C、北伐战争 D、抗日战争

9、埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”斯诺所说的“这场军事政变”是指( )

A、八一三事变 B、西安事变 C、九一八事变 D、七七事变

C

B

B

三、简答题

1、 在来到中国进行国际援助的众多国际友人中最杰出的三位美国记者是谁?他们记录中国历史的著作是什么

答:埃德加·斯诺《西行漫记》,尼姆·威尔斯《续西行漫记》,哈里森·福尔曼《北行漫记》。

2、简要叙述红军长征的经过

答:红军一共爬过 18 座山脉,渡过24 条河流,经过12个省份,占领过 62 座大小城市,突破 10 个地方军阀军队的包围,开进和顺利穿过6个不同的少数民族地区。

3、简述《西行漫记》一书的主要内容

答:本书是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的 报道性作品。作者真实记录了自 1936 年 6 月至 10 月在我国 西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以 及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺 笔下最具代表性的人物形象。

4、《红星照耀中国》为什么改名为《西行漫记》

答:一九三七年十月, 《红星闪耀中国》一书在伦敦出版。当时作者正在被日控制的上海,想要在国内公开出版是不可能的。但在中共地下组织的的帮助下,经过修改,将书名改为《西行漫记》作为掩护出版。不到几个月就轰动了国内外华侨并重印发行多次。直到现在,虽然不用再用这个隐晦的名字,但为了保证初版的本来面目,现在的重印本仍采用这个名字。

5、简述斯诺从李长林口中得到的贺龙印象

答:①贺龙是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。他不知疲倦。②贺龙对有钱人的仇视,据说,如果贺龙还在二百里外的地方,地主士绅都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。

6、简述《西行漫记》一书中斯诺的彭德怀印象

答:①乐观、豁达、勇敢的精神品质。②彭德怀大公无私,他唯一的个人衣服,就是这件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,表现了他率真的个性,作者是很欣赏的。③“兔子一般窜了出去”,抢先到达山顶,不仅表现彭德怀身体健康、动作敏捷,还体现了他作为一名统率大军的指挥员不失活泼、天真的个性。

7、简述《红星照耀中国》中的红军精神。

①把广大人民的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;②为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜牺牲一切的精神;③坚持独立自主,实事求是,一切从实际出发的精神;④顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;⑤紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

8、朱德妻子康克清眼中的丈夫的性格是什么?

答:⑴天性极端温和;⑵对一切大小事情都十分负责;⑶喜欢跟一般战斗员生活打成一片,经常和他们谈话。

9、简要回答张学良在南方同红军打仗以后,对红军以及战斗的认识。

答:①.他们所打的“土匪”实际上是由抗日爱国 的能干指挥员领导的;②“剿共”这件事情可能要继续好几年;③ 一边同红军打仗,一边要抗日是不可能的;④ 而在这期间东北军却在同自己毫不相干的战事中很快消耗兵力,土崩瓦解。

10、为什么说红军的西北长征是撤退而不能说是溃退?

答:红军的西北长征是一场战略撤退而不能说是溃退,因为红军终于到达了目的地,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志的坚强显然一如往昔。 共产党人认为,而且显然也这么相信,他们是在向抗日前线进军,而这是一个非常重要的心里因素。 这帮助他们把原来可能是军心涣散的溃退变成一场精神抖擞的胜利进军。进军到战略要地西北去,无疑是他们大转移的第二个基本原因,他们正确地预见到这个地区要对中、日、苏的当前命运将起决定性的作用。

第三课时

阅读题(阅读下列材料,完成问题)

(一)我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过??到了一九二○年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。“我被派到上海去帮助组织反对赵恒惕的运动。那年(一九二二年)冬天,第二次党代表大会在上海召开,我本想参加,可是 结果没有能出席。我回到湖南,大力推动工会的工作。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

⑴文中的“我”是谁?

⑵下列有一本书不属于材料中提到的“三本书”是( )

A.《 共产党宣言 》 B.《 资本论 》 C.《 阶级斗争 》 D.《 社会主义史 》

⑶在横线上填入适当的文字。

毛泽东

B

忘记了开会的地点,又找不到任何同志

(二)但是这时突然出现了一个清瘦的青年军官,他长着一脸黑色大胡子。他走上前来,用温和文雅的口气向我招呼:“哈啰,你想找什么人吗?”他是用英语讲的!

我马上就知道了他就是A,那个“鼎鼎大名的”红军指挥员,他曾经是个教会学校的高材生。这时如何接待我的问题终于决定了。

这段文字节选自《红星照耀中国》,文中第二段中的A是_______(人物姓名)。(1分)

请根据选段中的描写来分析这一人物形象。(2分)

周恩来

面容清瘦、温和文雅、学识渊博。(会英语、高材生)

(三)他部下的军队在西藏的冰天雪地之中,经受了整整一个严冬的围困和艰难,除了牦牛肉以外没有别的吃,而仍能保持万众一心,这必须归因于纯属领导人物的罕见人品。至少我个人是不可能想象蒋介石、白崇禧、宋哲元或者中国任何其他一个国民党将领能够在这样的条件下保全一支军队的,更不能说还能够在这样的考验结束时真的做到卷土重来,发动一场大进攻,在敌军为了防止它突破而从从容容地构筑了好几个月的防线,打入了一个楔子。(选自《战争与和平》)

⑴中的“他”是谁?

⑵概括文中他的故事。

⑶概括这件事中体现的他的性格特征。

朱德

朱德的军队在极其困难的情况下行军,仍能保持万众一心。

英勇无畏,对革命忠贞不二,具有强大的感召力。

(四)“不是,你会看到的!你的牲口‘坏了’?就是因为我们把这种牲口留在后方,我们的骑兵在前线才不可战胜!要是有一匹马又壮又能跑,就是毛泽东也不能把它留下来不送前线!我们的后方只用快死的老狗。什么事情都是这样:枪炮、粮食、农服、马匹、骡子、骆驼、羊——最后的都送去给我们的红军战士!如果你要马,同志,情到前线去!”(选自《去红都的道路·贺龙二三事》)

⑴这是谁说的话?

⑵文中哪句话给你留下了深刻的印象?为什么?

李长林

例句:“要是有一匹马又壮又能跑,就是毛泽东也不能把它留下来不送前线!”分析:写出了红军的领导和士兵同甘共苦的高贵品质。

(五)有一个农村少年是四川参加红军的,我问他为什么参加。他告诉我说,他的父母是贫农,只有四亩田(不到一英亩),不够养活他和两个姊妹。他说,红军到他村子来时,全体农民都欢迎他们,给他们喝热茶,做糖给他们吃。红军剧团演了戏。大家很快活。只有地主逃跑了。分配土地后,他的父母也分了地。因此他参加穷人的军队时,他们并不难过,反而很高兴。(自《去红都的道路·红军旅伴》)

⑴“红军到他村子来时,全体农民都欢迎他们”,你从这句话中读出了什么?

⑵短文中,写出了红军给农民做了哪些事情?农民是否满意?从哪些句子可以看出来?

⑶你能代表当时的农民,对帮助他们的红军说几句感谢的话吗?

红军受到了老百姓的拥护

剧团为农民演戏;红军给农民分土地。 农民满意。 句子:大家很快活。因此他参加穷人的军队时,他们并不难过,反而很高兴。

举例:感谢红军!他们让我们过上了好日子! 有红军在,我们老百姓的好日子就有盼头。

(六)不论我们对这一事件的动机及政治背景作如何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得十分利落??使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

⑴材料中所说的“在西安进行的这场军事政变”发生在哪一年?是谁发动的?

⑵“这场军事政变”的动机是什么?

⑶“这场军事政变”和平解决的历史意义?

1936 年。

逼蒋抗日,停止内战 共同抵抗日本帝国主义侵略。

张学良杨虎城

西安事变和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

红星照耀中国

人教版·八年级上册

埃德加·斯诺

埃德加·斯诺(1905-1972),美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺兼任北京、燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《西行漫记》的写作。10月《红星照耀中国》(《西行漫记》)在英国伦敦公开出版,在中外进步读者中引起极大轰动。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

新中国成立后,曾三次来华访问,并与毛泽东主席见面。

1972年2月15日因病在瑞士日内瓦逝世。遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国,地点在北京大学未名湖畔。

作者简介

1937年10月,《西行漫记》(直译应为《红星照耀中国》)由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938年12月18日上海复社翻译出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。尽管这样,在国民党统治下的中国,该书还是成了一部禁书。《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,该书绝大部分素材来自作者采访的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

题目解说

1931年9月,斯诺以《纽约先驱论坛报》记者的身份在上海结识了宋庆龄,不久受邀前往位于法租界的莫利爱路两层楼寓所(今上海孙中山故居纪念馆)拜访。据《宋庆龄年谱》记载,斯诺渴望到中国共产党的陕北根据地考察,并于1936年春专程到上海拜访宋庆龄请求帮助,“以便到红军地区以后起码作为一个中立者的待遇”。也是在这年春天,经宋庆龄的努力沟通,斯诺和外籍医生马海德都得到了确认口信。当时宋庆龄曾对马海德说:“中共中央想邀请一位公道的记者和一名医生,到陕北实地考察边区的情况,了解中共的抗日主张,我看你和斯诺一块儿去吧!”

创作背景

1936年春夏之交,斯诺与马海德前往陕北,安排接头和护送的就是“红星”中提到的“王牧师”(真名董健吾)。于是,后来读者们能够在《红星照耀中国》的开篇中读到,宋庆龄用隐形墨水准备了给毛泽东的介绍信以及得到北平朋友的帮助等。

在延安,斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征的第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

主题思想

《红星照耀中国》描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。在本书中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告:中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国。

《红星照耀中国》(Red Star Over China)是美国著名记者埃德加?斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

通过这段经历,斯诺对中国的认识达到了一个前所未有的高度。他发现了一个“活的中国”,对普通中国百姓尤其是农民即将在历史创造中发挥的重要作用作出了正确的预言,他发现了隐藏在亿万劳动人民身上的力量,并断言中国的未来就掌握在他们手中。

主要内容

片段一:

从1924年春至1927年国共关系破裂之前,毛泽东往返在广州和上海之间,同时在共产党中央和国民党中央工作,因为在1923年中共三大通过决议,“参加国民党,和它合作,并组织联合战线以反对北洋军阀。”毛泽东在湖南的农民工作中对于农民在革命中的作用有了新的认识,提出“在共产党的领导下实施激进的土地政策和积极地组织农民。”“即实行广泛的土地分配。”但毛泽东的建议没有得到陈独秀的支持,可以说是反对的,因为在中共的“五大”上,甚至没有讨论一下毛泽东的建议。陈独秀主导的思路是将“地主”定为拥有五百亩以上的人。毛泽东认为这“是全然不适合和不切实际的,而且忽视了中国土地经济的特质”,“陈独秀是中国党的彻头彻尾的独裁者,他甚至不同中央委员会商量就做出重大的决定。”

片段赏析

在国民党中央党部的工作中,毛泽东先后担任过国民党的宣传部部长,第六届农民运动讲习所的所长和第五任农民部部长,还有主编国民党的刊物《政治周刊》。毛泽东在革命实践活动中,总是有着自己的独立判断,并要经过实践考查,所以他敢于挑战权威,坚持自己认为正确的观点。这是毛泽东能够形成独立思想并正确引导中国革命的可贵品质。

赏析:

片段二:

众所周知,1927年4月开始,国共的合作彻底的决裂。8月1日,南昌起义爆发。8月7日,中共中央召开著名的“八七会议”,开除陈独秀出中央政治局。之后,毛泽东被派往湖南组织“秋收起义”。在组织秋收起义过程中,毛泽东经常要行走在安源矿工和农民自卫队之间,有一次毛泽东被地方的民团所捕获,“他们命令将我押解到民团总部,要在那里杀死我。不过,我曾向一个同志借了几十块钱,我想用它贿赂护送兵来放掉我。那些士兵都是雇佣来的兵,他们并没有兴趣看我被杀,所以他们同意释放我。但是那个押送我的副官不肯答应,因此我决定还是逃走,但是一直到我距民团总部二百码的地方才有机会。在这个地点,我挣脱了,跑到田野里去。我逃到一块高地,在一个池塘的上面,四周都是很长的草,我就躲在那里一直到日落。士兵们追赶我并且强迫几个农民一同搜寻。好几次,他们走到很近的地方,有一两次近得我几乎可以碰到他们,可是不知怎样地没有发现我,虽然有七八次我抛却希望,觉得一定再要被捕了。最后,到了日暮的时候,他们不搜寻了。”

赏析:

任何人都会有遇到危险的时候,毛泽东也不例外。这个故事情节和他的心理活动启发我们,没有价值地死去是不可行的,此时应想尽一切办法保全生命,只要有一线希望就必须做出努力。同时,我们也明白,伟人也同平常人一样,有着正常的喜怒哀乐,伟人也是从平常人中锻炼出来的。

1.下列有关文学常识的表述,正确的一项是( )

A.《史记》是我国第一部纪传体通史,作者是西汉史学家司马光。

B.美国著名记者埃德加·斯诺在他的纪实报道《红星照耀中国》一书中断言,中国红军的长征实际上是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗。

C.英国作家罗曼·罗兰的《名人传》,包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《列夫·托尔斯泰传》。

D.“唐宋八大家”的作品至今为人称颂,如柳宗元的《醉翁亭记》、欧阳修的《小石潭记》、王安石的《伤仲永》等。

中考真题

B

2.名著阅读。

从下列选项中选择一项,结合具体故事情节分析人物形象或谈谈阅读感悟。

A.孙悟空三打白骨精(《西游记》)

B.尼摩船长血搏章鱼(《海底两万里》)

C.周进哭贡院(《儒林外史》)

D.毛泽东选择当图书佐理员(《红星照耀中国》)

(1)我选______________,______________

(2)我选______________,______________

D

【示例】在师范毕业之后,毛泽东面临选择,当时许多同学都计划要到法国工读,新民学会当时对这些同学给予帮助,但毛泽东选择留在国内,他认为“我对于本国还未能充分了解,而且我以为在中国可以更有益地花去我的时间……”,在北平他找到原来在师范学校的教员杨怀中,他正在北大做教授,杨怀中把毛泽东介绍到了北大图书馆,当时的馆长是李大钊。毛泽东做图书佐理员,月薪8块大洋,而李大钊则是120块大洋。当时的北大是自由思想的桥头堡,新文化运动的摇篮,毛泽东在这里积极地参与哲学研究会和新闻研究会,还听大学的课程,在北大非常活跃地参加各种政治的活动。

第一课时?填空题

1、《红星照耀中国》又名《 》是 国著名记者 的不朽名著,是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自 至

在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,先后被译为二十多种文字,几乎传遍了全世界。题目中“红星”象征着

。

2、埃德加·斯诺于1936年6 月到苏区临时首都??????????(今陕西志丹县)采访了毛泽东并搜集到有关红军长征的第一手资料后约20天后斯诺一行到达红军西方野战军司令部所在地——?????????????(今宁夏同心县)受到红军的热烈欢迎。?????????????、聂荣臻、左权等人在一个场院上为他们举行了欢迎大会。

3、《红星照耀中国》作为第一部向世界介绍和传播????????????????????和?????????????????????????的图书,它是一部新闻?????????????作品,它在英语世界获得了轰动性影响,是一部文笔优美、纪实性很强的报道性作品,被誉为研究中国革命的经典的百科全书。

西行漫记

美

埃德加·斯诺

1936.6

1936.10

中国共产党及其领导的红色革命

保安

预旺县

彭德怀

?中国共产党

?中国革命历程

?纪实

4、埃德加·斯诺于抗日战争爆发后又任?《??每日先驱报》和美国《?星期六晚邮报?》驻华战地记者。1942年离开中国。新中国成立后曾三次来华访1972年2月15日因病在日内瓦逝世。遵照其遗愿其一部分骨灰葬在中国地点在?? 未名湖畔。

5、红军的成长离不开严明的纪律,1928年后,红军提出了八条纪律:“⑴上门板;⑵捆铺草;⑶对老百姓要和气,要随时帮助他们;⑷ ;

⑸ ;⑹和农民买卖东西要公平;⑺买东西要付钱 ;⑻要讲卫生,盖厕所离住家要远。

6、《红星闪耀中国》,尤其真实勾勒出了中国共产党人的英雄形象??从政治领袖 、 ,军事将领 、 、徐海东、刘志丹,传奇人物?????????????、邓发,直到那群向彭德怀索要路条的少先队员以及具有高度个人自尊的小通讯员????????????,个个写得栩栩如生,真实感人。正是这群大大小小人物的历史,构成了中国现代革命史的一个丰富的横断面。

北京大学校园内

借东西要还

损坏东西要赔

毛泽东

?董健吾

向季邦

彭德怀

周恩来

贺龙

7、 在《红星照耀中国》一书中,还有很多令人印象深刻的人物。一家被灭口66人、让斯诺懂得“阶级斗争”的红色窑工 ;人生五十始的教育委员 ,还有平均年龄在25岁以下的强渡大渡河的英雄们,觉得别人整天唱歌花费太多时间的电气专家 ,参加了二万五千里长征的16岁的江西老表,已经64岁自称是年纪最大的红军战士 ,担心记者把自己写进专著、被外国人误以为“鸡巴”而影响红军声誉的红军小鬼向季邦。

8、在《苏维埃的掌权人物》《一个共产党员的由来》中,我读到了年届不惑的 。他的童年、在长沙的日子、革命的前奏、国民革命时期、苏维埃运动、红军的成长,不仅呈现了他 ,而且呈现了红军的成长历史。我还读到了书生出身的“造反者” ,他是大官僚家庭的儿子,先后就读南开中学、南开大学;先后在法国、英国、德国学习,先后组织了上海罢工、 ,是党的创建人,是著名的革命组织者??无私地忠于一种思想,从不承认失败的不屈不挠的精神,都包含在这个红军创建者的故事之中。

徐海东

徐特立

朱作其

老李

毛泽东

个人的成长轨迹

周恩来

八一起义

9、《红星照耀中国》真实记录了自1936年6 月至10 月在中国西北革命根据地?????????????进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。????????? 和??????? 是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

10、书中对???????????????的描写最为详尽,文中写到他是一个很有幽默感的人,也是一个很不讲究外在的一个人。他甚至当着斯诺,当着?????????????解下裤子抓虱子!让人实在为他不拘小节的程度感到惊叹。

11、作者第二次见 的时候,他正一边和两个年轻的农民谈着话,南京虽然悬赏 万元要他的首级,可是他却毫不介意地和路旁的行人一起走。

12、“这时,突然出现了一个清瘦的青年军官,长着一脸黑色大胡子的他走上前来,用温文尔雅的口气向我打招呼:‘哈喽,你想找什么人吗?’”他是用英语讲的,这个人物是????????????。

13、“蒋介石悬赏八万元要????????????的首级,可是在他的司令部门前,只有一个哨兵。我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶??????????????,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作???????????????。哨兵向他报告我到来的时候,他正伏案在看电报。”

延安

毛泽东

周恩来

毛泽东

林彪

毛泽东

蚊帐

二十五

周恩来

周恩来

办公桌

14、在斯诺的笔下,“他是个大个子,像个老虎一样强壮有力。年过半百,不计较个人财物--除了马匹,他喜欢马。”这个人物是 。

15、 有一次我同??????????????一起去看一军团抗日剧团的演出,我们同其他战士一起在临时搭成的舞台前面的草地上坐下来。他似乎很欣赏那些演出,带头要求唱一个喜欢听的歌。天黑后天气开始凉起来,虽然还只八月底。我把棉袄裹紧。在演出中途,我突然奇怪地发现他却已脱了棉衣。这时我才看到他已把棉衣披在坐在他身旁的??????????????身上。

16、“斯诺通过与????????????????等的交往,改变了对中国的认识,逐渐了解了在中国西北活跃着为世人称道的红军,有了去陕北苏区采访的想法。

17、作者第一次见他是在1929年的沈阳,当时他是全世界最年轻的独裁者,后来和杨虎城将军一起发动了著名的“西安事变”,他是 。

18、“我家分成两‘党’。一党是我父亲,是??????????????。?????????????党由我、母亲、弟弟组成,有时连雇工也包括在内。可是在反对党的‘统一战线’内部,存在着意见分歧。我母亲主张间接打击的政策。凡是明显的感情流露或者公开反抗执政党的企图,她都批评,说这不是中国人的做法。”

贺龙

彭德怀

小号手

宋庆龄

张学良

?执政党

?反对

第二课时

二、选择题

1、他惊奇地发现,在贫瘠的中国西北部,竟聚集了中华民族的精华。作为美国的新闻记者,埃德加?斯诺在华采访的主要地点应是( )

A、西安 B、吴起镇 C、瑞金 D、延安

2、美国著名记者埃德加.斯诺的《红星照耀中国》一书以纪实性手法向西方国家大量介绍了红色中国以及红军长征的事迹,一度风靡全世界。2019年是红军长征胜利( )

A 、53周年 B、63周年 C、73周年 D、83周年

3、埃德加.斯诺是第一个报道中国共产党和中国革命的外国记者。1937年10 月,其西北革命根据地采访录《红星照耀中国》在英国出版,引起世界轰动。1938年12月,该书在上海发行的中文版却更名为《西行漫记》, 其改名原因最有可能是( )

A 、凸显延安的抗战中心地位 B 、便于该书在中国顺利发行

C 、准确界定采访活动的区域 D 、遵循新闻采访的中立原则

D

D

B

4、毛泽东说:“长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机.”“长征是以我们的胜利,敌人失败的结果而结束的。”“长征一完结,新局面就开始。”以下说法不符合相关史实的是( )

A 、红军长征是历史上的壮举

B、长征的胜利,为开创中国革命的新局面奠定了基础

C 、红军长征过程中宣传了革命的思想

D、长征的胜利,意味着中国民主革命取得了成功

5、《红星照耀中国》被誉为是研究中国革命的“经典的百科全书”,该书真实地记录了作者斯诺自1936年6月至10月在我国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻。斯诺可能报道了( )

A 、工农红军在会宁会师 B、刘邓大军千里跃进大别山

C、台儿庄战役胜利 D、西安事变和平解决

6、美国记者埃德加? 斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”文中的“大迁移”是指( )

A、国民革命军北伐 B、朱、毛红军会师井冈山

C、北方少数民族南迁 D 、中国工农红军万里长征

D

A

D

7、美国记者斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”文中的“武装宣传”是指( )

A、国民革命军出师北伐,扩大了革命影响

B、太平天国北伐、东征,打击了中外反动势力

C、工农红军的万里长征,成为“革命的播种机”

D、刘邓大军千里跃进大别山,开辟了革命根据地

8、美国著名记者埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们无论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前,都绝不承认失败。”这是斯诺对以下哪一事件的评价( )

A、五四运动 B、红军长征 C、北伐战争 D、抗日战争

9、埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”斯诺所说的“这场军事政变”是指( )

A、八一三事变 B、西安事变 C、九一八事变 D、七七事变

C

B

B

三、简答题

1、 在来到中国进行国际援助的众多国际友人中最杰出的三位美国记者是谁?他们记录中国历史的著作是什么

答:埃德加·斯诺《西行漫记》,尼姆·威尔斯《续西行漫记》,哈里森·福尔曼《北行漫记》。

2、简要叙述红军长征的经过

答:红军一共爬过 18 座山脉,渡过24 条河流,经过12个省份,占领过 62 座大小城市,突破 10 个地方军阀军队的包围,开进和顺利穿过6个不同的少数民族地区。

3、简述《西行漫记》一书的主要内容

答:本书是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的 报道性作品。作者真实记录了自 1936 年 6 月至 10 月在我国 西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以 及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺 笔下最具代表性的人物形象。

4、《红星照耀中国》为什么改名为《西行漫记》

答:一九三七年十月, 《红星闪耀中国》一书在伦敦出版。当时作者正在被日控制的上海,想要在国内公开出版是不可能的。但在中共地下组织的的帮助下,经过修改,将书名改为《西行漫记》作为掩护出版。不到几个月就轰动了国内外华侨并重印发行多次。直到现在,虽然不用再用这个隐晦的名字,但为了保证初版的本来面目,现在的重印本仍采用这个名字。

5、简述斯诺从李长林口中得到的贺龙印象

答:①贺龙是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。他不知疲倦。②贺龙对有钱人的仇视,据说,如果贺龙还在二百里外的地方,地主士绅都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。

6、简述《西行漫记》一书中斯诺的彭德怀印象

答:①乐观、豁达、勇敢的精神品质。②彭德怀大公无私,他唯一的个人衣服,就是这件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,表现了他率真的个性,作者是很欣赏的。③“兔子一般窜了出去”,抢先到达山顶,不仅表现彭德怀身体健康、动作敏捷,还体现了他作为一名统率大军的指挥员不失活泼、天真的个性。

7、简述《红星照耀中国》中的红军精神。

①把广大人民的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;②为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜牺牲一切的精神;③坚持独立自主,实事求是,一切从实际出发的精神;④顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;⑤紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

8、朱德妻子康克清眼中的丈夫的性格是什么?

答:⑴天性极端温和;⑵对一切大小事情都十分负责;⑶喜欢跟一般战斗员生活打成一片,经常和他们谈话。

9、简要回答张学良在南方同红军打仗以后,对红军以及战斗的认识。

答:①.他们所打的“土匪”实际上是由抗日爱国 的能干指挥员领导的;②“剿共”这件事情可能要继续好几年;③ 一边同红军打仗,一边要抗日是不可能的;④ 而在这期间东北军却在同自己毫不相干的战事中很快消耗兵力,土崩瓦解。

10、为什么说红军的西北长征是撤退而不能说是溃退?

答:红军的西北长征是一场战略撤退而不能说是溃退,因为红军终于到达了目的地,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志的坚强显然一如往昔。 共产党人认为,而且显然也这么相信,他们是在向抗日前线进军,而这是一个非常重要的心里因素。 这帮助他们把原来可能是军心涣散的溃退变成一场精神抖擞的胜利进军。进军到战略要地西北去,无疑是他们大转移的第二个基本原因,他们正确地预见到这个地区要对中、日、苏的当前命运将起决定性的作用。

第三课时

阅读题(阅读下列材料,完成问题)

(一)我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过??到了一九二○年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。“我被派到上海去帮助组织反对赵恒惕的运动。那年(一九二二年)冬天,第二次党代表大会在上海召开,我本想参加,可是 结果没有能出席。我回到湖南,大力推动工会的工作。

——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

⑴文中的“我”是谁?

⑵下列有一本书不属于材料中提到的“三本书”是( )

A.《 共产党宣言 》 B.《 资本论 》 C.《 阶级斗争 》 D.《 社会主义史 》

⑶在横线上填入适当的文字。

毛泽东

B

忘记了开会的地点,又找不到任何同志

(二)但是这时突然出现了一个清瘦的青年军官,他长着一脸黑色大胡子。他走上前来,用温和文雅的口气向我招呼:“哈啰,你想找什么人吗?”他是用英语讲的!

我马上就知道了他就是A,那个“鼎鼎大名的”红军指挥员,他曾经是个教会学校的高材生。这时如何接待我的问题终于决定了。

这段文字节选自《红星照耀中国》,文中第二段中的A是_______(人物姓名)。(1分)

请根据选段中的描写来分析这一人物形象。(2分)

周恩来

面容清瘦、温和文雅、学识渊博。(会英语、高材生)

(三)他部下的军队在西藏的冰天雪地之中,经受了整整一个严冬的围困和艰难,除了牦牛肉以外没有别的吃,而仍能保持万众一心,这必须归因于纯属领导人物的罕见人品。至少我个人是不可能想象蒋介石、白崇禧、宋哲元或者中国任何其他一个国民党将领能够在这样的条件下保全一支军队的,更不能说还能够在这样的考验结束时真的做到卷土重来,发动一场大进攻,在敌军为了防止它突破而从从容容地构筑了好几个月的防线,打入了一个楔子。(选自《战争与和平》)

⑴中的“他”是谁?

⑵概括文中他的故事。

⑶概括这件事中体现的他的性格特征。

朱德

朱德的军队在极其困难的情况下行军,仍能保持万众一心。

英勇无畏,对革命忠贞不二,具有强大的感召力。

(四)“不是,你会看到的!你的牲口‘坏了’?就是因为我们把这种牲口留在后方,我们的骑兵在前线才不可战胜!要是有一匹马又壮又能跑,就是毛泽东也不能把它留下来不送前线!我们的后方只用快死的老狗。什么事情都是这样:枪炮、粮食、农服、马匹、骡子、骆驼、羊——最后的都送去给我们的红军战士!如果你要马,同志,情到前线去!”(选自《去红都的道路·贺龙二三事》)

⑴这是谁说的话?

⑵文中哪句话给你留下了深刻的印象?为什么?

李长林

例句:“要是有一匹马又壮又能跑,就是毛泽东也不能把它留下来不送前线!”分析:写出了红军的领导和士兵同甘共苦的高贵品质。

(五)有一个农村少年是四川参加红军的,我问他为什么参加。他告诉我说,他的父母是贫农,只有四亩田(不到一英亩),不够养活他和两个姊妹。他说,红军到他村子来时,全体农民都欢迎他们,给他们喝热茶,做糖给他们吃。红军剧团演了戏。大家很快活。只有地主逃跑了。分配土地后,他的父母也分了地。因此他参加穷人的军队时,他们并不难过,反而很高兴。(自《去红都的道路·红军旅伴》)

⑴“红军到他村子来时,全体农民都欢迎他们”,你从这句话中读出了什么?

⑵短文中,写出了红军给农民做了哪些事情?农民是否满意?从哪些句子可以看出来?

⑶你能代表当时的农民,对帮助他们的红军说几句感谢的话吗?

红军受到了老百姓的拥护

剧团为农民演戏;红军给农民分土地。 农民满意。 句子:大家很快活。因此他参加穷人的军队时,他们并不难过,反而很高兴。

举例:感谢红军!他们让我们过上了好日子! 有红军在,我们老百姓的好日子就有盼头。

(六)不论我们对这一事件的动机及政治背景作如何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得十分利落??使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。——埃德加·斯诺《红星照耀中国》

⑴材料中所说的“在西安进行的这场军事政变”发生在哪一年?是谁发动的?

⑵“这场军事政变”的动机是什么?

⑶“这场军事政变”和平解决的历史意义?

1936 年。

逼蒋抗日,停止内战 共同抵抗日本帝国主义侵略。

张学良杨虎城

西安事变和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读