八年级上册(2017部编)第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级上册(2017部编)第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-27 08:44:11 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

RED STAR

OVER CHINA

红星照耀中国

[美] 埃德加·斯诺 / 著

Edgar Snow

[青少版]

埃德加·斯诺

Edgar Snow

日内瓦[瑞士]

1972年2月15日因病逝世,享年66岁

密苏里州坎萨斯城[美国]

1905年7月11日出生

北京大学未名湖畔[中国]

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国

“我爱中国,我愿在死后把我的一部分留在那里,就像我活着时那样……”

作者简介

1928年离开密苏里大学新闻学院来到中国,在上海任《密勒氏评论报》助理主编

1935年6月,斯诺又被聘为英国《每日先驱报》特派记者

1936年6月,在宋庆龄的安排下,斯诺首次访问了陕甘宁边区,拜访了许多中共领导人

1936年10月末,斯诺回到北平之后即发表了大量通讯报道

1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《西行漫记》的写作

1937年10月《西行漫记》在英国伦敦公开出版

1938年2月,中译本又在上海出版

1939年,斯诺再赴延安访问

1941年,斯诺接受《纽约先驱论坛报》的任务,去东南亚和印度采访,离开了中国

1960年6月斯诺重返中国

1959年新中国成立后,斯诺先生在美国遭受麦卡锡主义的迫害,举家移居瑞士日内瓦

1970年秋斯诺重返中国

1964年斯诺重返中国

埃德加·斯诺与中国

1936年6月,埃德加·斯诺成为第一个采访红区的西方记者

2009年9月14日,他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一

解题:

《红星照耀中国》是一部经典的新闻纪实作品。 这个书名是什么意思?

1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

红星照耀中国,即共产主义之光照耀中国。

写作经历:

作者于 1936 年 6月至 10月对中国西北革命根据地进行了实地考察,根据考察所掌握的第一手材料完成了《西行漫记》的写作。斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活,地方政治改革,民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了 14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

《红星照耀中国》内容简介:

是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

作品评价

《红星照耀中国》不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。人物刻画、环境描写以及叙事的角度几近出神入化的程度。《红星照耀中国》中译本出版后,在中国同样产生巨大的反响,成千上万个中国青年因为读了《红星照耀中国》,纷纷走上革命道路。《红星照耀中国》的另一魅力,在于描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

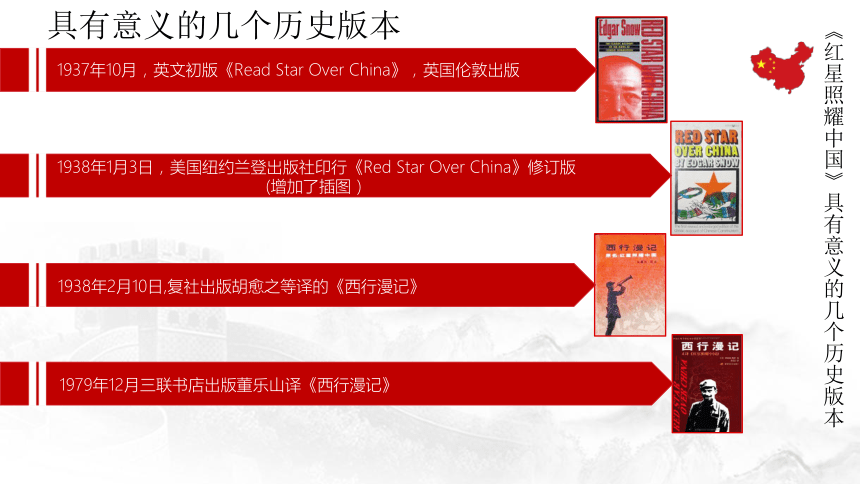

1979年12月三联书店出版董乐山译《西行漫记》

1938年2月10日,复社出版胡愈之等译的《西行漫记》

1938年1月3日,美国纽约兰登出版社印行《Red Star Over China》修订版

(增加了插图)

1937年10月,英文初版《Read Star Over China》,英国伦敦出版

《红星照耀中国》具有意义的几个历史版本

具有意义的几个历史版本

纪实作品:把握作品所写的事实

利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象;

边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索;

阅读指导

读目录

浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?

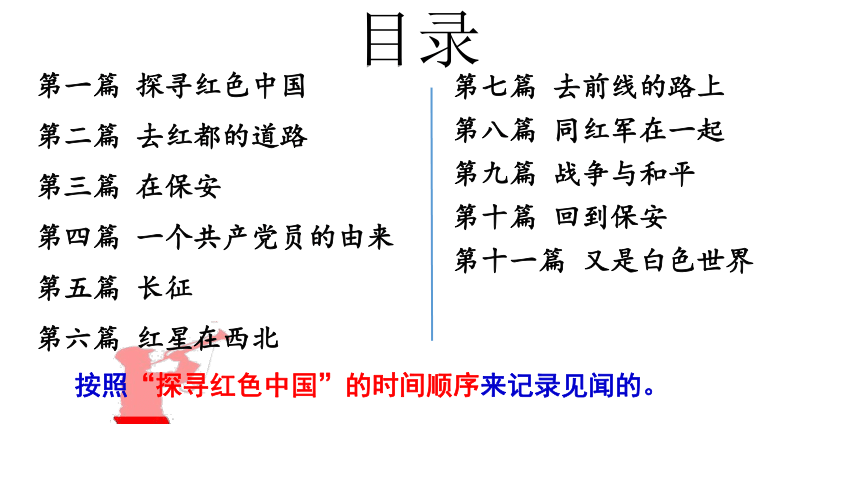

目录

第七篇 去前线的路上

第八篇 同红军在一起

第九篇 战争与和平

第十篇 回到保安

第十一篇 又是白色世界

第一篇 探寻红色中国

第二篇 去红都的道路

第三篇 在保安

第四篇 一个共产党员的由来

第五篇 长征

第六篇 红星在西北

按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

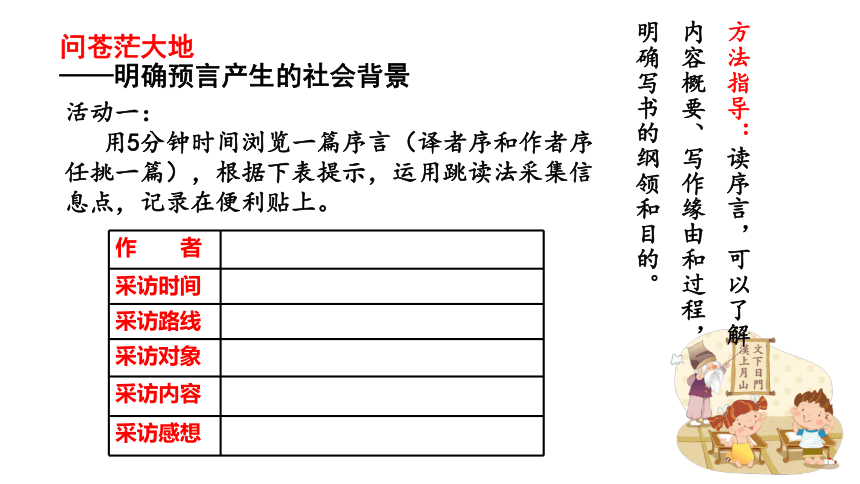

作 者

采访时间

采访路线

采访对象

采访内容

采访感想

活动一:

用5分钟时间浏览一篇序言(译者序和作者序任挑一篇),根据下表提示,运用跳读法采集信息点,记录在便利贴上。

问苍茫大地

——明确预言产生的社会背景

方法指导:读序言,可以了解内容概要、写作缘由和过程,明确写书的纲领和目的。

作者

采访时间

采访路线

采访对象

采访内容

采访感想

【美】埃德加·斯诺,新闻记者

1936年 西安事变前夕

北平-西安-保安-预旺-保安-西安

毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀……

红军战士、农民、工人、知识分子

不可征服的力量

中国革命的原因和目的

埃德加·斯诺与毛泽东

作者从多个方面展示中国共产党为民族解放而艰苦奋斗、牺牲奉献的崇高精神,瓦解了种种歪曲、丑化共产党的谣言。

专题一:领袖人物和红军将领的革命之路

外貌形象与言谈举止

出身与家庭

童年的经历

受教育情况

参加革命的起因

参加革命后的经历

专题探究

人物:周恩来

主要经历:

出身官僚家庭——就读南开中学、大学——领导学生运动——帮助创建共产党——任职黄埔军校——组织大罢工—组织“八一”起义——在南方艰苦斗争——长征。

最让我感动的故事或细节:

作者评论:纯粹的知识分子、书生出身的造反者。

为了共产主义的理想,他毫不犹豫地背弃了大官僚家庭,投身火热的学生运动,身陷牢狱;他怀着坚定的革命决心,走到素无接触的工人阶级当中,成功组织了大罢工!他在南方苏区,进行了艰苦卓绝的斗争,用步枪、机枪、铁锹对抗国民党的轰炸机、坦克装甲车!他身患重病,九死一生,却从不承认失败,始终不屈不挠!始终满怀信心!始终冷静谨慎!始终亲切温和!始终愉快乐观!

他,既是共产党的主要领导,又是红军普通的一员!他的身上,闪烁着红军特有的精神!

毛泽东

他面容瘦削,个子高出一般中国人,双目炯炯有神,鼻梁很高,给人的印象是一个非常精明的知识分子。他诞生在湖南省湘潭县韶山冲一个农民家庭。在家乡韶山六所私塾读书,接受中国传统的启蒙教育。1914年秋季,进入湖南省立第一师范学校本科第八班。1920年11月,在湖南创建共产主义组织。他代表了中国人民大众的迫切要求,苏区人民都拥护他。他熟读世界历史,熟知世界政治,是个认真研究哲学的人;他是天才的军事家和政治战略家。

朱德

(1886年-1976),字玉阶,原名朱代珍,曾用名朱建德,1886年12月1日生于四川省仪陇县一个佃农家庭。1909年初到昆明考进云南陆军讲武堂,同年加入孙中山领导的革命团体中国同盟会。1911年10月在云南参加辛亥革命武装起义。伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家和军事家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人之一。中华人民共和国十大元帅之首。

本书中几位重要历史人物

毛泽东、周恩来、彭德怀、朱德、贺龙

周恩来:平易近人、温文尔雅、博学多才、头脑冷静、细心热情、善于分析推理、讲究实际经验

贺龙:威望高、口才好、骁勇善战、有出色的军事才能、急躁而又谦虚

毛泽东:幽默、朴实纯真、信念坚定、说话平易、生活简朴、廉洁奉公、吃苦耐劳、体魄强健、

精力过人、精明而又博学多才的知识分子、天才的军事家和政治战略家

彭德怀:率直爽朗、愉快爱笑、富有才智、善于驰骋、吃苦耐劳、精力过人、爱惜部下、善于作战

朱德:沉默谦虚、爱惜部下、天性极端温和、说话朴实、喜欢运动和读书

(1893.12.26-1976.9.9)

(1898.3.5-1976.1.8)

(1898.10.24-1974.11.29)

(1886.12.1-1976.7.6)

(1896.3.22-1969.6.9)

专题二:关于长征

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中具有重大意义的事件

长征的历史价值

长征的起因

一是苏区地盘太小,到1934年9月,中央根据地由原来的35个县缩小到只剩瑞金、兴国等几个县,面积由五万多平方千米减至一万平方千米左右,这就使红军没有回放的余地。

二是由于敌人的经济封锁和王明的“左”倾经济政策,导致根据地经济濒临崩溃,使红军缺乏在根据地继续斗争的物质条件。

三是由于苏区面积缩小和人口锐减,红军兵力得不到补充,只有突围向外发展。

长征中面临的困难

第一,敌军的围攻。红军一直处于几十万敌军的围追堵截中。

第二,我党我军内部的错误和矛盾。

第三,征途中恶劣的自然条件。

第四,少数民族地区的民情。

长征中具有重大意义的事件

⑴四渡赤水 ⑵巧渡金沙江 ⑶强渡大渡河

⑷飞夺泸定桥 ⑸爬雪山 ⑹过草地

长征的历史价值

中国工农红军长征的胜利,是人类历史上的奇迹。从1934年开始到1936年结束的长征,他们突破几十万敌军的包围封锁,唱响战略转移的凯歌,是人类近现代战争史上凡人谱写出的英雄史诗。

红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键。长征的胜利表明,中国共产党及其领导的工农红军是一支不可战胜的强大队伍,长征中红军表现出的对革命的必胜信念和一往直前、不怕牺牲的英雄气概,成为激励共产党人和人民军队前进的巨大动力。

长征结束了“左”倾教条主义在中央的统治,确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位,中国革命的航船终于有了一位能驾驭其进程的舵手!

专题三:信仰与精神

中国共产党人的革命信仰

长征精神的内涵

当代青少年如何传承长征精神

中国共产党人的革命信仰

中国共产党人的革命信仰即党的最高理想和最终目标---实现共产主义,中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务。

在血雨腥风的革命年代,因为有着坚定的共产主义信仰,中国共产党人才在血与火的战场上舍生忘死、前赴后继,在刑场上视死如归、大义凛然。

习近平总书记曾指出,“理想信念就是共产党人精神上得‘钙’,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙’,就会得‘软骨病’”。

《红星照耀中国》读后感

80年前,红色的中国布满层层谜团。美国记者埃德加·斯诺怀着对中国革命与战争的重重疑问,孤身一人前往这被人刻意曲解、遭到铜墙铁壁般严密封锁的革命战略根据地。他探索红色中国,将所见所闻一点一滴的真实记录,汇编成一本书,书名是《红星照耀中国》。

近日,我重读经典,内心依旧澎湃不已。整本书以斯诺的第一视角,生动丰富地描述了红色根据地大大小小的人物与事件,他通过搜集两万五千里长征的第一手资料,与革命领导人进行谈话,运用文字的力量将这段波澜壮阔、激情燃烧的岁月鲜活地呈现在我们眼前。

斯诺的语言很平实,他没有添加过多的修饰性的词汇或者一些美化的文笔,即使朴实无华,但他笔下的人物却有血有肉,带着鲜明的特点。他记录了一些革命领导者的事迹,如毛泽东、周恩来、贺龙、彭德怀、徐海东等,对主要的历史事件也进行了叙述,如苏区教育(比如红军大学)、人民抗日剧社、长征、西安事变等。正是通过他的文字,我们对国民党政府的暴行有了更深刻的了解,对横亘在漫漫长征路上的艰难险阻有了更具象的把握,对立志救民于水火、避免我亡国之祸的革命先驱更加心生敬畏。

斯诺对革命者的描写狠狠地驳斥了国民党,他们一直对外宣扬鼓吹共产党人为“狂热分子”、“无知土匪”、“强盗”。书中是这样描述毛泽东的:“然而毛泽东还是一个精通中国旧学的有成就的学者,他博览群书,对哲学和历史有深入地研究,但是对于工作却事无巨细都一丝不苟,他精力过人,不知疲倦,是一个颇有天才的军事和政治战略家。”

对周恩来的着墨是“他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验”。“他无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。”除此之外,还有黄埔军校毕业身经百战、战无不胜的林彪;使地主乡绅闻风而逃的贺龙;九岁离家闯世界十七岁就带领饥民攻打粮仓的彭德怀;洛浦、徐海东、刘志丹、徐特立、林伯渠、左权等许许多多优秀的领袖……通过他的叙述,我仿佛看到无数仁人志士在战火纷飞的根据地,用火一般的热情与铁一般的意志,百折不挠,自信乐观地坚持着自己心中那最崇高的革命理想。他们是一群有气质、有风度、有抱负、有力量的领导者!

一幕幕如画卷般徐徐展开,虽没有浓墨重彩的渲染,却令人激动不已。毛泽东夜晚在灯前认真摆弄飞蛾、百姓们“似乎毫不例外地都在从容不迫地从事田间劳动”、硝烟弥漫的战场上战士们嘶哑却嘹亮的呐喊声,让我们感受到了一个真实的苏区、一个充满生机与活力的部队、一段令我们自豪与骄傲的历史。

本书一经发表,就产生了了巨大的反响。它驳斥了国民党刻意扭曲的宣传,向世界人民呈现了一个真实的中国革命。成千上万的中国青年读完这本书后,纷纷走上了革命道路。即使到了今天,它的影响力依然不曾消减。

斯诺写道:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,甚至照耀全世界。80年后,正如书中所言,革命事业已经照耀了全中国,而中国也在共产党的坚强领导下走上了繁荣富强的道路。

当我们坐在明亮的屋子里,当我们心安理得的接受着最完整的教育,当我们还在为各自的人生纠结忙碌着,也许没有意识到,我们正过着充满阳光与安定的美好生活。《红星照耀中国》提醒着我,即使身处和平年代,不要忘记无数革命先驱曾在狼烟四起中横刀立马,在民哀国殇之时挺起了民族的脊梁,为了我们今天的幸福生活冲锋陷阵、赴汤蹈火。

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

当代青少年如何传承长征精神?

长征精神是革命先辈留给我们的宝贵的精神财富,作为当代中学生要树立崇高的理想和信念、保持和发扬艰苦奋斗的作风、弘扬集体主义精神、加强社会主义荣辱观、脚踏实地为实现革命理想争做社会主义事业的可靠接班人而努力。

第一次围剿开始于一九三〇年十二月,红军约四万人,巧妙运用运动战,贯彻执行迅速集中和迅速分散的战术,集中优势兵力突然进攻,于一九三一年一月完全打败这次围剿

第二次围剿开始于一九三一年五月,红军放敌诸路深入苏区,集中主力突然攻击国军第二路,摧毁其进攻力量,其余几路被相继消灭,于一九三一年六月结束

第三次围剿开始于一九三一年七月,由蒋介石亲自出马统帅三十万军队长驱直入,犯了严重的战术错误,红军对此执行了一系列杰出的运动战,蒋介石于一九三一年十月承认失败

第四次围剿开始于一九三三年四月,红军第一仗便解除了敌军两个师的武装,俘虏两个师长,以及一万三千敌军,至一九三三年十月红军皆取得重大胜利,围剿随即结束

第五次围剿开始于一九三三年十月,蒋介石动员了将近一百万军队,采用了堡垒体系,而红军采用了错误的单纯防御战略,国军在各方面占据压倒性优势,红军被迫开始长征

五次大围剿&长征

百度百科中为经过十四个省(本篇数据来源于《红星照耀中国》[青少版]

红军一共爬过十八条山脉,渡过二十四条河流,经过十二个省份,占领过六十二座大小城市,突破十个地方军阀的包围,开进和顺利地穿过六个不同的少数民族地区

长征路上一共三百六十八天,有二百三十五天用在白天行军上,十八天用在夜间行军上。共有十五个整天用在打大决战上,五十六天用在打遭遇战上,总共只休息了四十四天

长征路线图

为反对帝国主义斗争

纲领二

为实现土地革命斗争

纲领一

为争取苏维埃民主和民族解放斗争

纲领三

红军服从并遵守的统一纲领

共产党(苏维埃)政府政策

要武装群众

守则二

对敌人要斗争到死

守则一

要筹款帮助斗争

守则三

红军的三项守则

共产党(苏维埃)政府政策

取消高利贷

举措二

重新分配土地

举措一

消灭特权阶级

举措四

取消苛捐杂税

举措三

苏维埃政府对农民的四项举措

共产党(苏维埃)政府政策

合作社的五项主要任务

发展苏区国民经济

任务二

克服敌人的封锁

任务三

提高群众经济政治水平

任务四

为社会主义建设准备条件

任务五

制止商人对群众的剥削

任务一

共产党(苏维埃)政府政策

1.行动听指挥

2.不拿贫民一点东西

3打土豪要归公

4.上门板

5.捆铺草

6.对老百姓要和气,要随时帮助他们

7.借东西要还

8.损坏东西要赔

9.和农民买卖要公平

10.买东西要付钱

11.要讲卫生,盖厕所离住家要远

红军的11项纪律

共产党(苏维埃)政府政策

西安事变

又称“双十二事变”

(1936年12月12日张学良和杨虎城发动的兵谏)

张学良带领的东北军和杨虎城带领的西北军不愿与红军作战,私底下与红军达成休战协议

1936年10月22日,10月29日,11月27日,12月2日,12月7日,张学良先后多次向蒋介石再三苦谏,要求停止内战,一致抗日,皆遭蒋拒绝

1936年12月11日晚,蒋介石命令中央军接替东北军和西北军的剿共任务,准备开始第六次大围剿

1936年12月11日晚,张学良和杨虎城分别召见东北军和十七路军高级将领,宣布12月12日清晨进行兵谏

1936年12月12日5时,东北军奉命到华清池捉拿蒋介石,蒋介石从卧室窗户跳出,摔伤后背,躲在一块大石头后面,被发现活捉,西安事变正式爆发

(1901.6.3-2001.10.14)

(1893.11.26-1949.9.6)

西安事变

1936年12月17日-25日,蒋介石,张学良,杨虎城和共产党举行了频繁的会谈,在会谈后蒋介石亲自保证不再打内战,并达成协议,联合抗日

1936年12月26日,蒋介石返回南京后,撤销了剿匪总部,取消了新的剿匪计划,国共两党合作,苏区也脱离的长期孤立的状态,并恢复了与外界的交通联系

西安事变,结束了中国长达10年的内战,国共两党开始了第二次合作,促成了抗日民族统一战线的建立

(1887.10.31-1975.4.5)

片段:这次战役中所进行的一年惊人的抵抗,尽管红军否认,但我怀疑对农民想必进行了相当程度的剥削。?

片段:随着阳光的转移,这些山丘的角落陡峭的阴影和颜色起着奇特的变化,到黄昏时分,紫色的山巅连成一片壮丽的海洋,深色的天鹅绒般的褶层从上而下,好像满族的百褶裙,一直到看去似乎深不见底的沟壑中。

赏析:这句话说明斯诺作为一名新闻记者,具有基本的素养,保证真实地记录新闻素材。在当时的年代,能够做到真正的公正与客观实为不易,而且能够批判性的看待自己听到的话。这也是斯诺能够成为一名国际著名的记者的原因。

赏析:这一段用了比喻的修辞手法,把山巅比作海洋,把山上的褶层比作百褶裙,使语气更加生动,形象地描述了一副美丽的画卷。虽然这是一篇纪实性很强的报道性文学作品,但其中的文笔优美,读来并不枯燥。

片段赏析

RED STAR

OVER CHINA

红星照耀中国

[美] 埃德加·斯诺 / 著

Edgar Snow

[青少版]

埃德加·斯诺

Edgar Snow

日内瓦[瑞士]

1972年2月15日因病逝世,享年66岁

密苏里州坎萨斯城[美国]

1905年7月11日出生

北京大学未名湖畔[中国]

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国

“我爱中国,我愿在死后把我的一部分留在那里,就像我活着时那样……”

作者简介

1928年离开密苏里大学新闻学院来到中国,在上海任《密勒氏评论报》助理主编

1935年6月,斯诺又被聘为英国《每日先驱报》特派记者

1936年6月,在宋庆龄的安排下,斯诺首次访问了陕甘宁边区,拜访了许多中共领导人

1936年10月末,斯诺回到北平之后即发表了大量通讯报道

1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《西行漫记》的写作

1937年10月《西行漫记》在英国伦敦公开出版

1938年2月,中译本又在上海出版

1939年,斯诺再赴延安访问

1941年,斯诺接受《纽约先驱论坛报》的任务,去东南亚和印度采访,离开了中国

1960年6月斯诺重返中国

1959年新中国成立后,斯诺先生在美国遭受麦卡锡主义的迫害,举家移居瑞士日内瓦

1970年秋斯诺重返中国

1964年斯诺重返中国

埃德加·斯诺与中国

1936年6月,埃德加·斯诺成为第一个采访红区的西方记者

2009年9月14日,他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一

解题:

《红星照耀中国》是一部经典的新闻纪实作品。 这个书名是什么意思?

1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

红星照耀中国,即共产主义之光照耀中国。

写作经历:

作者于 1936 年 6月至 10月对中国西北革命根据地进行了实地考察,根据考察所掌握的第一手材料完成了《西行漫记》的写作。斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活,地方政治改革,民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。四个月的采访,他密密麻麻写满了 14个笔记本。当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

《红星照耀中国》内容简介:

是美国著名记者埃德加·斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

作品评价

《红星照耀中国》不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。人物刻画、环境描写以及叙事的角度几近出神入化的程度。《红星照耀中国》中译本出版后,在中国同样产生巨大的反响,成千上万个中国青年因为读了《红星照耀中国》,纷纷走上革命道路。《红星照耀中国》的另一魅力,在于描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

1979年12月三联书店出版董乐山译《西行漫记》

1938年2月10日,复社出版胡愈之等译的《西行漫记》

1938年1月3日,美国纽约兰登出版社印行《Red Star Over China》修订版

(增加了插图)

1937年10月,英文初版《Read Star Over China》,英国伦敦出版

《红星照耀中国》具有意义的几个历史版本

具有意义的几个历史版本

纪实作品:把握作品所写的事实

利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象;

边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索;

阅读指导

读目录

浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?

目录

第七篇 去前线的路上

第八篇 同红军在一起

第九篇 战争与和平

第十篇 回到保安

第十一篇 又是白色世界

第一篇 探寻红色中国

第二篇 去红都的道路

第三篇 在保安

第四篇 一个共产党员的由来

第五篇 长征

第六篇 红星在西北

按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

作 者

采访时间

采访路线

采访对象

采访内容

采访感想

活动一:

用5分钟时间浏览一篇序言(译者序和作者序任挑一篇),根据下表提示,运用跳读法采集信息点,记录在便利贴上。

问苍茫大地

——明确预言产生的社会背景

方法指导:读序言,可以了解内容概要、写作缘由和过程,明确写书的纲领和目的。

作者

采访时间

采访路线

采访对象

采访内容

采访感想

【美】埃德加·斯诺,新闻记者

1936年 西安事变前夕

北平-西安-保安-预旺-保安-西安

毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀……

红军战士、农民、工人、知识分子

不可征服的力量

中国革命的原因和目的

埃德加·斯诺与毛泽东

作者从多个方面展示中国共产党为民族解放而艰苦奋斗、牺牲奉献的崇高精神,瓦解了种种歪曲、丑化共产党的谣言。

专题一:领袖人物和红军将领的革命之路

外貌形象与言谈举止

出身与家庭

童年的经历

受教育情况

参加革命的起因

参加革命后的经历

专题探究

人物:周恩来

主要经历:

出身官僚家庭——就读南开中学、大学——领导学生运动——帮助创建共产党——任职黄埔军校——组织大罢工—组织“八一”起义——在南方艰苦斗争——长征。

最让我感动的故事或细节:

作者评论:纯粹的知识分子、书生出身的造反者。

为了共产主义的理想,他毫不犹豫地背弃了大官僚家庭,投身火热的学生运动,身陷牢狱;他怀着坚定的革命决心,走到素无接触的工人阶级当中,成功组织了大罢工!他在南方苏区,进行了艰苦卓绝的斗争,用步枪、机枪、铁锹对抗国民党的轰炸机、坦克装甲车!他身患重病,九死一生,却从不承认失败,始终不屈不挠!始终满怀信心!始终冷静谨慎!始终亲切温和!始终愉快乐观!

他,既是共产党的主要领导,又是红军普通的一员!他的身上,闪烁着红军特有的精神!

毛泽东

他面容瘦削,个子高出一般中国人,双目炯炯有神,鼻梁很高,给人的印象是一个非常精明的知识分子。他诞生在湖南省湘潭县韶山冲一个农民家庭。在家乡韶山六所私塾读书,接受中国传统的启蒙教育。1914年秋季,进入湖南省立第一师范学校本科第八班。1920年11月,在湖南创建共产主义组织。他代表了中国人民大众的迫切要求,苏区人民都拥护他。他熟读世界历史,熟知世界政治,是个认真研究哲学的人;他是天才的军事家和政治战略家。

朱德

(1886年-1976),字玉阶,原名朱代珍,曾用名朱建德,1886年12月1日生于四川省仪陇县一个佃农家庭。1909年初到昆明考进云南陆军讲武堂,同年加入孙中山领导的革命团体中国同盟会。1911年10月在云南参加辛亥革命武装起义。伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家和军事家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人之一。中华人民共和国十大元帅之首。

本书中几位重要历史人物

毛泽东、周恩来、彭德怀、朱德、贺龙

周恩来:平易近人、温文尔雅、博学多才、头脑冷静、细心热情、善于分析推理、讲究实际经验

贺龙:威望高、口才好、骁勇善战、有出色的军事才能、急躁而又谦虚

毛泽东:幽默、朴实纯真、信念坚定、说话平易、生活简朴、廉洁奉公、吃苦耐劳、体魄强健、

精力过人、精明而又博学多才的知识分子、天才的军事家和政治战略家

彭德怀:率直爽朗、愉快爱笑、富有才智、善于驰骋、吃苦耐劳、精力过人、爱惜部下、善于作战

朱德:沉默谦虚、爱惜部下、天性极端温和、说话朴实、喜欢运动和读书

(1893.12.26-1976.9.9)

(1898.3.5-1976.1.8)

(1898.10.24-1974.11.29)

(1886.12.1-1976.7.6)

(1896.3.22-1969.6.9)

专题二:关于长征

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中具有重大意义的事件

长征的历史价值

长征的起因

一是苏区地盘太小,到1934年9月,中央根据地由原来的35个县缩小到只剩瑞金、兴国等几个县,面积由五万多平方千米减至一万平方千米左右,这就使红军没有回放的余地。

二是由于敌人的经济封锁和王明的“左”倾经济政策,导致根据地经济濒临崩溃,使红军缺乏在根据地继续斗争的物质条件。

三是由于苏区面积缩小和人口锐减,红军兵力得不到补充,只有突围向外发展。

长征中面临的困难

第一,敌军的围攻。红军一直处于几十万敌军的围追堵截中。

第二,我党我军内部的错误和矛盾。

第三,征途中恶劣的自然条件。

第四,少数民族地区的民情。

长征中具有重大意义的事件

⑴四渡赤水 ⑵巧渡金沙江 ⑶强渡大渡河

⑷飞夺泸定桥 ⑸爬雪山 ⑹过草地

长征的历史价值

中国工农红军长征的胜利,是人类历史上的奇迹。从1934年开始到1936年结束的长征,他们突破几十万敌军的包围封锁,唱响战略转移的凯歌,是人类近现代战争史上凡人谱写出的英雄史诗。

红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键。长征的胜利表明,中国共产党及其领导的工农红军是一支不可战胜的强大队伍,长征中红军表现出的对革命的必胜信念和一往直前、不怕牺牲的英雄气概,成为激励共产党人和人民军队前进的巨大动力。

长征结束了“左”倾教条主义在中央的统治,确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位,中国革命的航船终于有了一位能驾驭其进程的舵手!

专题三:信仰与精神

中国共产党人的革命信仰

长征精神的内涵

当代青少年如何传承长征精神

中国共产党人的革命信仰

中国共产党人的革命信仰即党的最高理想和最终目标---实现共产主义,中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务。

在血雨腥风的革命年代,因为有着坚定的共产主义信仰,中国共产党人才在血与火的战场上舍生忘死、前赴后继,在刑场上视死如归、大义凛然。

习近平总书记曾指出,“理想信念就是共产党人精神上得‘钙’,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙’,就会得‘软骨病’”。

《红星照耀中国》读后感

80年前,红色的中国布满层层谜团。美国记者埃德加·斯诺怀着对中国革命与战争的重重疑问,孤身一人前往这被人刻意曲解、遭到铜墙铁壁般严密封锁的革命战略根据地。他探索红色中国,将所见所闻一点一滴的真实记录,汇编成一本书,书名是《红星照耀中国》。

近日,我重读经典,内心依旧澎湃不已。整本书以斯诺的第一视角,生动丰富地描述了红色根据地大大小小的人物与事件,他通过搜集两万五千里长征的第一手资料,与革命领导人进行谈话,运用文字的力量将这段波澜壮阔、激情燃烧的岁月鲜活地呈现在我们眼前。

斯诺的语言很平实,他没有添加过多的修饰性的词汇或者一些美化的文笔,即使朴实无华,但他笔下的人物却有血有肉,带着鲜明的特点。他记录了一些革命领导者的事迹,如毛泽东、周恩来、贺龙、彭德怀、徐海东等,对主要的历史事件也进行了叙述,如苏区教育(比如红军大学)、人民抗日剧社、长征、西安事变等。正是通过他的文字,我们对国民党政府的暴行有了更深刻的了解,对横亘在漫漫长征路上的艰难险阻有了更具象的把握,对立志救民于水火、避免我亡国之祸的革命先驱更加心生敬畏。

斯诺对革命者的描写狠狠地驳斥了国民党,他们一直对外宣扬鼓吹共产党人为“狂热分子”、“无知土匪”、“强盗”。书中是这样描述毛泽东的:“然而毛泽东还是一个精通中国旧学的有成就的学者,他博览群书,对哲学和历史有深入地研究,但是对于工作却事无巨细都一丝不苟,他精力过人,不知疲倦,是一个颇有天才的军事和政治战略家。”

对周恩来的着墨是“他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验”。“他无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。”除此之外,还有黄埔军校毕业身经百战、战无不胜的林彪;使地主乡绅闻风而逃的贺龙;九岁离家闯世界十七岁就带领饥民攻打粮仓的彭德怀;洛浦、徐海东、刘志丹、徐特立、林伯渠、左权等许许多多优秀的领袖……通过他的叙述,我仿佛看到无数仁人志士在战火纷飞的根据地,用火一般的热情与铁一般的意志,百折不挠,自信乐观地坚持着自己心中那最崇高的革命理想。他们是一群有气质、有风度、有抱负、有力量的领导者!

一幕幕如画卷般徐徐展开,虽没有浓墨重彩的渲染,却令人激动不已。毛泽东夜晚在灯前认真摆弄飞蛾、百姓们“似乎毫不例外地都在从容不迫地从事田间劳动”、硝烟弥漫的战场上战士们嘶哑却嘹亮的呐喊声,让我们感受到了一个真实的苏区、一个充满生机与活力的部队、一段令我们自豪与骄傲的历史。

本书一经发表,就产生了了巨大的反响。它驳斥了国民党刻意扭曲的宣传,向世界人民呈现了一个真实的中国革命。成千上万的中国青年读完这本书后,纷纷走上了革命道路。即使到了今天,它的影响力依然不曾消减。

斯诺写道:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,甚至照耀全世界。80年后,正如书中所言,革命事业已经照耀了全中国,而中国也在共产党的坚强领导下走上了繁荣富强的道路。

当我们坐在明亮的屋子里,当我们心安理得的接受着最完整的教育,当我们还在为各自的人生纠结忙碌着,也许没有意识到,我们正过着充满阳光与安定的美好生活。《红星照耀中国》提醒着我,即使身处和平年代,不要忘记无数革命先驱曾在狼烟四起中横刀立马,在民哀国殇之时挺起了民族的脊梁,为了我们今天的幸福生活冲锋陷阵、赴汤蹈火。

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

当代青少年如何传承长征精神?

长征精神是革命先辈留给我们的宝贵的精神财富,作为当代中学生要树立崇高的理想和信念、保持和发扬艰苦奋斗的作风、弘扬集体主义精神、加强社会主义荣辱观、脚踏实地为实现革命理想争做社会主义事业的可靠接班人而努力。

第一次围剿开始于一九三〇年十二月,红军约四万人,巧妙运用运动战,贯彻执行迅速集中和迅速分散的战术,集中优势兵力突然进攻,于一九三一年一月完全打败这次围剿

第二次围剿开始于一九三一年五月,红军放敌诸路深入苏区,集中主力突然攻击国军第二路,摧毁其进攻力量,其余几路被相继消灭,于一九三一年六月结束

第三次围剿开始于一九三一年七月,由蒋介石亲自出马统帅三十万军队长驱直入,犯了严重的战术错误,红军对此执行了一系列杰出的运动战,蒋介石于一九三一年十月承认失败

第四次围剿开始于一九三三年四月,红军第一仗便解除了敌军两个师的武装,俘虏两个师长,以及一万三千敌军,至一九三三年十月红军皆取得重大胜利,围剿随即结束

第五次围剿开始于一九三三年十月,蒋介石动员了将近一百万军队,采用了堡垒体系,而红军采用了错误的单纯防御战略,国军在各方面占据压倒性优势,红军被迫开始长征

五次大围剿&长征

百度百科中为经过十四个省(本篇数据来源于《红星照耀中国》[青少版]

红军一共爬过十八条山脉,渡过二十四条河流,经过十二个省份,占领过六十二座大小城市,突破十个地方军阀的包围,开进和顺利地穿过六个不同的少数民族地区

长征路上一共三百六十八天,有二百三十五天用在白天行军上,十八天用在夜间行军上。共有十五个整天用在打大决战上,五十六天用在打遭遇战上,总共只休息了四十四天

长征路线图

为反对帝国主义斗争

纲领二

为实现土地革命斗争

纲领一

为争取苏维埃民主和民族解放斗争

纲领三

红军服从并遵守的统一纲领

共产党(苏维埃)政府政策

要武装群众

守则二

对敌人要斗争到死

守则一

要筹款帮助斗争

守则三

红军的三项守则

共产党(苏维埃)政府政策

取消高利贷

举措二

重新分配土地

举措一

消灭特权阶级

举措四

取消苛捐杂税

举措三

苏维埃政府对农民的四项举措

共产党(苏维埃)政府政策

合作社的五项主要任务

发展苏区国民经济

任务二

克服敌人的封锁

任务三

提高群众经济政治水平

任务四

为社会主义建设准备条件

任务五

制止商人对群众的剥削

任务一

共产党(苏维埃)政府政策

1.行动听指挥

2.不拿贫民一点东西

3打土豪要归公

4.上门板

5.捆铺草

6.对老百姓要和气,要随时帮助他们

7.借东西要还

8.损坏东西要赔

9.和农民买卖要公平

10.买东西要付钱

11.要讲卫生,盖厕所离住家要远

红军的11项纪律

共产党(苏维埃)政府政策

西安事变

又称“双十二事变”

(1936年12月12日张学良和杨虎城发动的兵谏)

张学良带领的东北军和杨虎城带领的西北军不愿与红军作战,私底下与红军达成休战协议

1936年10月22日,10月29日,11月27日,12月2日,12月7日,张学良先后多次向蒋介石再三苦谏,要求停止内战,一致抗日,皆遭蒋拒绝

1936年12月11日晚,蒋介石命令中央军接替东北军和西北军的剿共任务,准备开始第六次大围剿

1936年12月11日晚,张学良和杨虎城分别召见东北军和十七路军高级将领,宣布12月12日清晨进行兵谏

1936年12月12日5时,东北军奉命到华清池捉拿蒋介石,蒋介石从卧室窗户跳出,摔伤后背,躲在一块大石头后面,被发现活捉,西安事变正式爆发

(1901.6.3-2001.10.14)

(1893.11.26-1949.9.6)

西安事变

1936年12月17日-25日,蒋介石,张学良,杨虎城和共产党举行了频繁的会谈,在会谈后蒋介石亲自保证不再打内战,并达成协议,联合抗日

1936年12月26日,蒋介石返回南京后,撤销了剿匪总部,取消了新的剿匪计划,国共两党合作,苏区也脱离的长期孤立的状态,并恢复了与外界的交通联系

西安事变,结束了中国长达10年的内战,国共两党开始了第二次合作,促成了抗日民族统一战线的建立

(1887.10.31-1975.4.5)

片段:这次战役中所进行的一年惊人的抵抗,尽管红军否认,但我怀疑对农民想必进行了相当程度的剥削。?

片段:随着阳光的转移,这些山丘的角落陡峭的阴影和颜色起着奇特的变化,到黄昏时分,紫色的山巅连成一片壮丽的海洋,深色的天鹅绒般的褶层从上而下,好像满族的百褶裙,一直到看去似乎深不见底的沟壑中。

赏析:这句话说明斯诺作为一名新闻记者,具有基本的素养,保证真实地记录新闻素材。在当时的年代,能够做到真正的公正与客观实为不易,而且能够批判性的看待自己听到的话。这也是斯诺能够成为一名国际著名的记者的原因。

赏析:这一段用了比喻的修辞手法,把山巅比作海洋,把山上的褶层比作百褶裙,使语气更加生动,形象地描述了一副美丽的画卷。虽然这是一篇纪实性很强的报道性文学作品,但其中的文笔优美,读来并不枯燥。

片段赏析

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读