22 《孟子》三章 《得道多助,失道寡助》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章 《得道多助,失道寡助》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 20:53:12 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

记得有首歌曲是这样唱的:“数英雄论成败,古今谁能说明白,千秋功罪任评说,海雨天风独往来,一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来……有道是得民心者得天下,看江山由谁来主宰……”

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国几千年王朝更替史,旧王朝腐朽不堪而使民心背离,这时新王朝就顺应民意而夺取天下。今天我们就来学习课文《得道多助,失道寡助》

得道多助失道寡助

学习目标: 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。

2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。

3.增强对 国家团结的政治局面的认识,在现实生活中予以贯彻落实。

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,是孟子及其门人所著散文集,其间杂有弟子的话语。《孟子》现存“内书”七篇。

写作背景

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。

今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

听课文朗读,要求:

1、注意朗读的节奏。

2、注意生字词的读音。

3、初步理解课文。

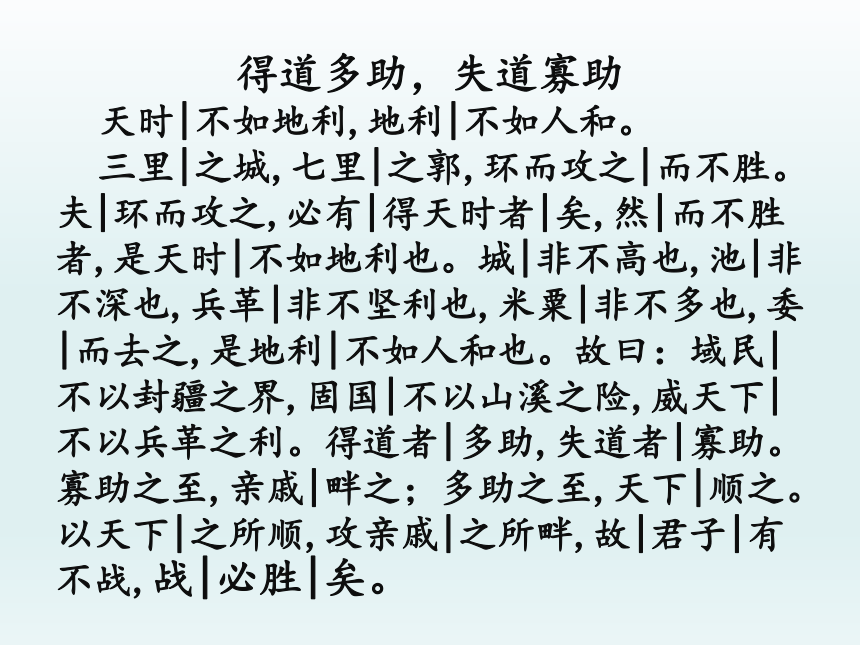

得道多助,失道寡助

天时|不如地利,地利|不如人和。

三里|之城,七里|之郭,环而攻之|而不胜。夫|环而攻之,必有|得天时者|矣,然|而不胜者,是天时|不如地利也。城|非不高也,池|非不深也,兵革|非不坚利也,米粟|非不多也,委|而去之,是地利|不如人和也。故曰:域民|不以封疆之界,固国|不以山溪之险,威天下|不以兵革之利。得道者|多助,失道者|寡助。寡助之至,亲戚|畔之;多助之至,天下|顺之。以天下|之所顺,攻亲戚|之所畔,故|君子|有不战,战|必胜|矣。

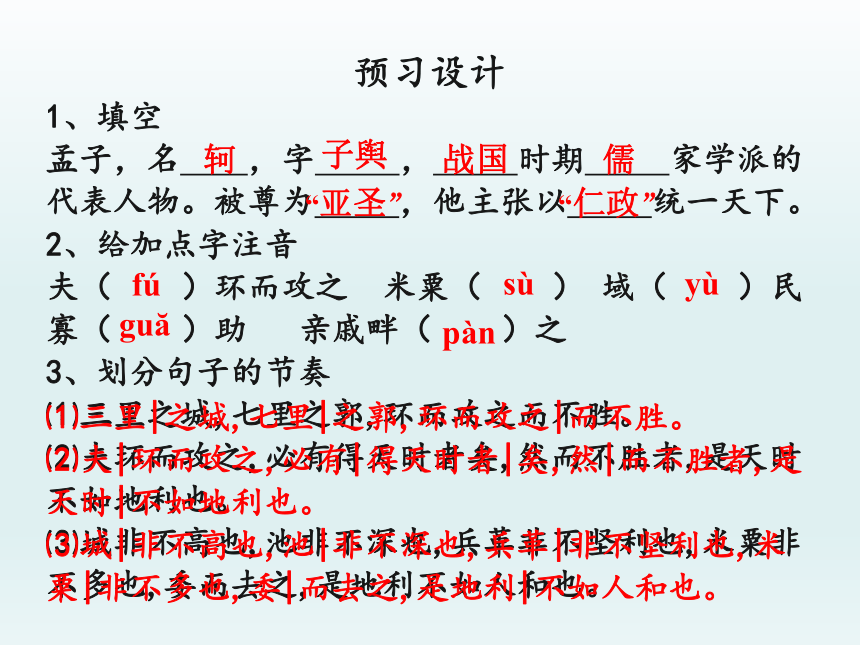

预习设计

1、填空

孟子,名 ,字 , 时期 家学派的代表人物。被尊为 ,他主张以 统一天下。

2、给加点字注音

夫( )环而攻之 米粟( ) 域( )民

寡( )助 亲戚畔( )之

3、划分句子的节奏

⑴三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

⑵夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

⑶城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

轲

战国

儒

“仁政”

“亚圣”

子舆

fú

sù

gu?

pàn

yù

⑴三里|之城,七里|之郭,环而攻之|而不胜。

⑵夫|环而攻之,必有|得天时者|矣,然|而不胜者,是天时|不如地利也。

⑶城|非不高也,池|非不深也,兵革|非不坚利也,米粟|非不多也,委|而去之,是地利|不如人和也。

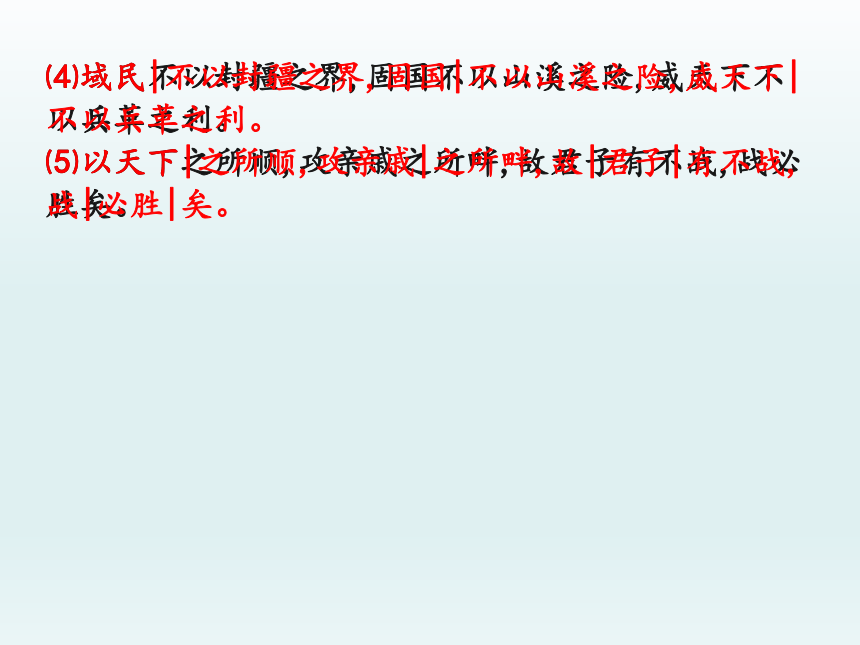

⑷域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑸以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

⑷域民|不以封疆之界,固国|不以山溪之险,威天下|不以兵革之利。

⑸以天下|之所顺,攻亲戚|之所畔,故|君子|有不战,战|必胜|矣。

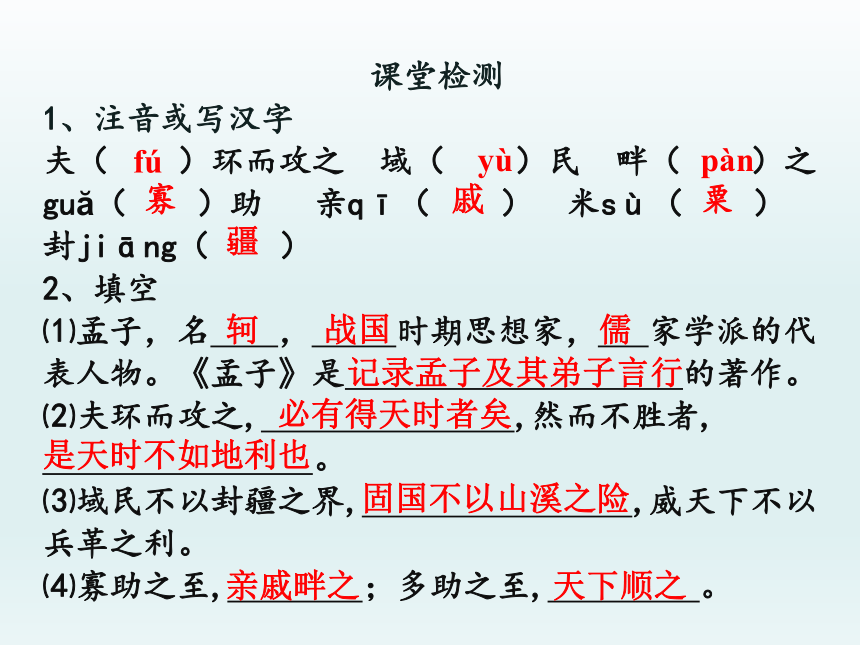

课堂检测

1、注音或写汉字

夫( )环而攻之 域( )民 畔( )之

gu?( )助 亲qī( ) 米sù( )

封jiāng( )

2、填空

⑴孟子,名 , 时期思想家, 家学派的代表人物。《孟子》是 的著作。

⑵夫环而攻之, ,然而不胜者,

。

⑶域民不以封疆之界, ,威天下不以兵革之利。

⑷寡助之至, ;多助之至, 。

fú

pàn

yù

寡

戚

粟

疆

轲

战国

儒

记录孟子及其弟子言行

必有得天时者矣

是天时不如地利也

固国不以山溪之险

亲戚畔之

天下顺之

3、下列句中朗读停顿标示正确的一项是( )

A.天时|不如地|利

B.必有|得天时|者矣

C.城|非不高也,池|非不深也

D.域|民不以封疆之界,固|国不以山溪之险,威|天下不以兵革之利。

C

天时不如地利, 地利不如人和。

三里之城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之而 不胜。

有利作战的天气时令

有利作战的地理条件

人心所向,内部团结

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

内城

外城

包围

表承接

表转折

一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,

四面包围起来攻打它,却不能取胜。

夫 环而攻之,必有得天时者矣;

然 而 不胜者,

是 天时不如地利也。

城 非不高也,池 非不深也,

兵革 非不坚利也,米粟 非不多也;

发语词,无实义

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了;

这样

表转折

这

者…也:判断句标志

可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比

不上有利于作战的地理形势呀。

城墙

护城河

泛指武器装备

泛指

粮草

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,

委 而去 之,是地利不如人和也。

故曰:域 民不以 封 疆之界,固 国 不以山溪之险,威 天下不以兵革之利。

得道 者多助,失道者寡 助。

放弃

离开

但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好),也比不上人心所向、内部团结啊。

管理

凭借

限制

巩固

国防

震慑

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。

仁政

少

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

寡助之 至 ,亲戚 畔之;

多助之至,天下顺之。

以 天下之 所顺,攻亲戚之所畔,故 君子 有不战,战必胜矣。

到

极点

内外亲属

同“叛”,背叛

支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;

支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

凭借

介入主谓

所以

能行仁政的君主

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

课堂检测

1、解释加点词语

⑴七里之郭( )

⑵环( )而攻之而不胜

⑶夫( )环而攻之

⑷是( )天时不如地利也

⑸池( )非不深也

⑹兵革( )非不坚利也

⑺委( )而去( )之

⑻域( )民不以( )封疆之界

⑼固( )国不以山溪之险

⑽威( )天下不以兵革之利

⑾寡助之( )至,亲戚畔( )之。

⑿故( )君子( )有不战

外城

包围

发语词

这

护城河

武器装备

放弃

离开

限制

凭借

巩固

震慑

到

同“叛”,背叛

所以

能行仁政的君主

2、翻译下列句子

⑴夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

⑵城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天

气、时令了;可是不能取胜,这是因为有利于作战的天

气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好),也比不上人心所向、内部团结啊。

⑶域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑷得道者多助,失道者寡助。

⑸寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

⑹以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;

支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

3、阅读课文,回答问题

⑴解释下列语句中加点词的意义。(4分)

①夫环而攻之 环: ②兵革非不坚利也 兵:

③委而去之 委: ④寡助之至 至:

⑵下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 委而去之

B.然而不胜者 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺

D.寡助之至 天下顺之

⑶请将文中画线句子“以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣”翻译成现代汉语。(3分)

⑷作者认为决定战争胜利的主要条件是什么?你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想?(2分)

包围

武器

放弃

极点

表转折

表承接

…的原因

…的人

凭借

凭借

到

他

C

人和

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

得道者多助,失道者寡助

文言知识归纳

1、通假字

亲戚畔之。

2、一词多义

⑴利①地利不如人

②兵革非不坚利也

⑵之①三里之城

②环而攻之而不胜

③多助之至

④以天下之所顺

⑶以①域民不以封疆之界

②以天下之所顺

⑷而①委而去之

②环而攻之而不胜

③面山而居

④泉香而酒冽

“畔”同“叛”,背叛。

有利

锐利

的

代词

到

凭借

用

介入主谓

表承接

表转折

表修饰

表并列

3、词类活用

⑴域民不以封疆之界

⑵威天下不以兵革之利形

⑶固国不以山溪之险

4、古今异义

⑴池非不深也 池

⑵委而去之 委

去

⑶是天时不如地利也 是

⑷亲戚畔之 亲戚

5、特殊句式

⑴然而不胜者,是天时不如地利也。

⑵城非不高也。

⑶委而去之

名词用作动词 限制

形容词作动词用,威慑

形容词作使动词用,使……巩固

古义:护城河;今义:池塘

古义:放弃;今义:委任

古义:离开;今义:到……去

古义:这;今义:判断动词

古义:族内外亲属;今义:族外亲属

初读课文,回答问题

1、文章的中心论点是什么?

2、第二段中:

① 守城一方的地理条件是什么?

② 攻城一方的攻势如何?

③ 这场战争结果怎样?

④ 原因何在?

天时不如地利,地利不如人和。

“三里之城,七里之郭”(城小易攻)

“环而攻之”。(攻势很大)

“环而攻之而不胜”(攻城失败)

“天时不如地利也”

3、第三段中:

① 守城一方的地理条件是如何?

② 战争结果如何?

③ 为什么?

4、“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。”这几句话运用了什么句式?什么修辞方法?这几句话有什么作用?

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”。

守城一方“委而去之”。

“地利不如人和也”。

双重否定句

排比修辞

极力强调这种条件的优越,以示理应守住。

5、从第2、3自然段来看,

⑴作者认为决定战争胜负的因素有哪些?

⑵最重要的一个因素是什么?

⑶那么孟子认为“人和”包括哪些具体内容?

⑷作为一名君主,他得“人和”情况会怎样?不得“人和”,结果又如何呢?

⑴天时、地利、人和

⑵人和

⑶人心所向,上下团结

⑷得道多助,失道寡助。

再读课文,回答问题

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

1、这三句话什么意思?

2、这三句话运用了什么修辞方法?有什么作用?

3、作者这样写有何用意?

使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防,不能靠山河的险要,震慑天下,不能靠武力的强大。

排比修辞

。运用排比,使文章气势更雄壮、奇伟,使人感觉到一种不容怀疑,无可置辨的论辨力量。

作者以“域民”、“固国”、“威天下”为引申推论,推出新的论断:得道者多助,失道者寡助。揭示了“人和”的核心内容。

4、要想得人和,君主应该怎样做呢?

5、孟子的观点,在今天有什么普遍意义呢?

6、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

得道,施仁政

治国、作战以及做任何事情,都要顺乎民心,合乎正义,才能得到人民群众的拥护,失去民心的事情,注定要失败的。

本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

小城郭环而攻之而不胜

论点

论证

结论

事实

论据

守方失利

城高池深兵利粮足不守

战争需

要人和

域民……

固国……

威天下……

道理论证

治国需

要人和

得道多助

失道寡助

是什么

为什么

怎么样

施行仁政

才能人和

→顺

→畔

顺攻畔战必胜

课堂总结

1、本篇在论证方面的主要特点是什么?

战争事例

治国道理

借论战来论“仁政”的重要性,体现了孟子“民贵君轻”的民本思想。

2、本篇在语言方面的主要特点是什么?

善用排比、对偶,加强语势。

拓展延伸

谁能从历史上或现实中举个借助“天时

取得作战胜利的例子?

草船借箭:诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战:诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

课堂检测

1、理解性默写

⑴文章的中心论点是: , 。

⑵攻城一方不能取胜的原因是: 。

守城一方“委而去之”的原因是: 。

⑶指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是 , 。

⑷日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离,正应了孟子那句话:“ , ”。

⑸分析家认为,美国对外武力干涉他国内政的战略已呈“ ”之势,而中国“和平崛起”的外交战略正呈“ ”之势。

⑹点明全文主旨的句子是: , ”

⑺“战必胜”的条件是;“ ”。

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利

地利不如人和

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助,失道者寡助

失道者寡助

得道者多助

得道者多助,失道者寡助

得道者多助

2、找出本文中的排比句。

3、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项( )

A寡助之至,亲戚畔之 B水陆草木之花

C肉食者谋之: D两狼之并驱如故

4、选出下列各句中加点词解释错误的一项( )

A兵革非不坚利也 兵:兵器

B寡助之至 至:极点

C域民不以封疆之界 域:区域

D亲戚畔之 畔:通“叛”,背叛

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

B

C

限制

5、下列句中没有古今异义现象的句子是( )

A.寡助之至,亲戚畔之 B.妻子象禽兽,行止依林阻C.木兰不用尚书郎。 D.清荣峻茂,良多趣味

6、选出下列翻译正确的一项( )

A委而去之(萎靡不振地逃跑)

B池非不深也(池塘不是不深)

C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)

D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)

D

守城一方还是弃城而逃

护城河并不是不深呀

巩固国防不能靠山河的险要

?

D

7、选出对文章分析内容分析错误的一项( )

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

8、选出下面说法不正确的一项( )

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要

C

B

攻城

记得有首歌曲是这样唱的:“数英雄论成败,古今谁能说明白,千秋功罪任评说,海雨天风独往来,一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来……有道是得民心者得天下,看江山由谁来主宰……”

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国几千年王朝更替史,旧王朝腐朽不堪而使民心背离,这时新王朝就顺应民意而夺取天下。今天我们就来学习课文《得道多助,失道寡助》

得道多助失道寡助

学习目标: 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。

2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。

3.增强对 国家团结的政治局面的认识,在现实生活中予以贯彻落实。

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,是孟子及其门人所著散文集,其间杂有弟子的话语。《孟子》现存“内书”七篇。

写作背景

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。

今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

听课文朗读,要求:

1、注意朗读的节奏。

2、注意生字词的读音。

3、初步理解课文。

得道多助,失道寡助

天时|不如地利,地利|不如人和。

三里|之城,七里|之郭,环而攻之|而不胜。夫|环而攻之,必有|得天时者|矣,然|而不胜者,是天时|不如地利也。城|非不高也,池|非不深也,兵革|非不坚利也,米粟|非不多也,委|而去之,是地利|不如人和也。故曰:域民|不以封疆之界,固国|不以山溪之险,威天下|不以兵革之利。得道者|多助,失道者|寡助。寡助之至,亲戚|畔之;多助之至,天下|顺之。以天下|之所顺,攻亲戚|之所畔,故|君子|有不战,战|必胜|矣。

预习设计

1、填空

孟子,名 ,字 , 时期 家学派的代表人物。被尊为 ,他主张以 统一天下。

2、给加点字注音

夫( )环而攻之 米粟( ) 域( )民

寡( )助 亲戚畔( )之

3、划分句子的节奏

⑴三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

⑵夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

⑶城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

轲

战国

儒

“仁政”

“亚圣”

子舆

fú

sù

gu?

pàn

yù

⑴三里|之城,七里|之郭,环而攻之|而不胜。

⑵夫|环而攻之,必有|得天时者|矣,然|而不胜者,是天时|不如地利也。

⑶城|非不高也,池|非不深也,兵革|非不坚利也,米粟|非不多也,委|而去之,是地利|不如人和也。

⑷域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑸以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

⑷域民|不以封疆之界,固国|不以山溪之险,威天下|不以兵革之利。

⑸以天下|之所顺,攻亲戚|之所畔,故|君子|有不战,战|必胜|矣。

课堂检测

1、注音或写汉字

夫( )环而攻之 域( )民 畔( )之

gu?( )助 亲qī( ) 米sù( )

封jiāng( )

2、填空

⑴孟子,名 , 时期思想家, 家学派的代表人物。《孟子》是 的著作。

⑵夫环而攻之, ,然而不胜者,

。

⑶域民不以封疆之界, ,威天下不以兵革之利。

⑷寡助之至, ;多助之至, 。

fú

pàn

yù

寡

戚

粟

疆

轲

战国

儒

记录孟子及其弟子言行

必有得天时者矣

是天时不如地利也

固国不以山溪之险

亲戚畔之

天下顺之

3、下列句中朗读停顿标示正确的一项是( )

A.天时|不如地|利

B.必有|得天时|者矣

C.城|非不高也,池|非不深也

D.域|民不以封疆之界,固|国不以山溪之险,威|天下不以兵革之利。

C

天时不如地利, 地利不如人和。

三里之城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之而 不胜。

有利作战的天气时令

有利作战的地理条件

人心所向,内部团结

有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

内城

外城

包围

表承接

表转折

一座方圆三里的小城,有方圆七里的外城,

四面包围起来攻打它,却不能取胜。

夫 环而攻之,必有得天时者矣;

然 而 不胜者,

是 天时不如地利也。

城 非不高也,池 非不深也,

兵革 非不坚利也,米粟 非不多也;

发语词,无实义

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了;

这样

表转折

这

者…也:判断句标志

可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比

不上有利于作战的地理形势呀。

城墙

护城河

泛指武器装备

泛指

粮草

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,

委 而去 之,是地利不如人和也。

故曰:域 民不以 封 疆之界,固 国 不以山溪之险,威 天下不以兵革之利。

得道 者多助,失道者寡 助。

放弃

离开

但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好),也比不上人心所向、内部团结啊。

管理

凭借

限制

巩固

国防

震慑

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。

仁政

少

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

寡助之 至 ,亲戚 畔之;

多助之至,天下顺之。

以 天下之 所顺,攻亲戚之所畔,故 君子 有不战,战必胜矣。

到

极点

内外亲属

同“叛”,背叛

支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;

支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

凭借

介入主谓

所以

能行仁政的君主

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

课堂检测

1、解释加点词语

⑴七里之郭( )

⑵环( )而攻之而不胜

⑶夫( )环而攻之

⑷是( )天时不如地利也

⑸池( )非不深也

⑹兵革( )非不坚利也

⑺委( )而去( )之

⑻域( )民不以( )封疆之界

⑼固( )国不以山溪之险

⑽威( )天下不以兵革之利

⑾寡助之( )至,亲戚畔( )之。

⑿故( )君子( )有不战

外城

包围

发语词

这

护城河

武器装备

放弃

离开

限制

凭借

巩固

震慑

到

同“叛”,背叛

所以

能行仁政的君主

2、翻译下列句子

⑴夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

⑵城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天

气、时令了;可是不能取胜,这是因为有利于作战的天

气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势再好),也比不上人心所向、内部团结啊。

⑶域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑷得道者多助,失道者寡助。

⑸寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

⑹以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。

能行“仁政”的君王,帮助支持他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;

支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

3、阅读课文,回答问题

⑴解释下列语句中加点词的意义。(4分)

①夫环而攻之 环: ②兵革非不坚利也 兵:

③委而去之 委: ④寡助之至 至:

⑵下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 委而去之

B.然而不胜者 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺

D.寡助之至 天下顺之

⑶请将文中画线句子“以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣”翻译成现代汉语。(3分)

⑷作者认为决定战争胜利的主要条件是什么?你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想?(2分)

包围

武器

放弃

极点

表转折

表承接

…的原因

…的人

凭借

凭借

到

他

C

人和

凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

得道者多助,失道者寡助

文言知识归纳

1、通假字

亲戚畔之。

2、一词多义

⑴利①地利不如人

②兵革非不坚利也

⑵之①三里之城

②环而攻之而不胜

③多助之至

④以天下之所顺

⑶以①域民不以封疆之界

②以天下之所顺

⑷而①委而去之

②环而攻之而不胜

③面山而居

④泉香而酒冽

“畔”同“叛”,背叛。

有利

锐利

的

代词

到

凭借

用

介入主谓

表承接

表转折

表修饰

表并列

3、词类活用

⑴域民不以封疆之界

⑵威天下不以兵革之利形

⑶固国不以山溪之险

4、古今异义

⑴池非不深也 池

⑵委而去之 委

去

⑶是天时不如地利也 是

⑷亲戚畔之 亲戚

5、特殊句式

⑴然而不胜者,是天时不如地利也。

⑵城非不高也。

⑶委而去之

名词用作动词 限制

形容词作动词用,威慑

形容词作使动词用,使……巩固

古义:护城河;今义:池塘

古义:放弃;今义:委任

古义:离开;今义:到……去

古义:这;今义:判断动词

古义:族内外亲属;今义:族外亲属

初读课文,回答问题

1、文章的中心论点是什么?

2、第二段中:

① 守城一方的地理条件是什么?

② 攻城一方的攻势如何?

③ 这场战争结果怎样?

④ 原因何在?

天时不如地利,地利不如人和。

“三里之城,七里之郭”(城小易攻)

“环而攻之”。(攻势很大)

“环而攻之而不胜”(攻城失败)

“天时不如地利也”

3、第三段中:

① 守城一方的地理条件是如何?

② 战争结果如何?

③ 为什么?

4、“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。”这几句话运用了什么句式?什么修辞方法?这几句话有什么作用?

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”。

守城一方“委而去之”。

“地利不如人和也”。

双重否定句

排比修辞

极力强调这种条件的优越,以示理应守住。

5、从第2、3自然段来看,

⑴作者认为决定战争胜负的因素有哪些?

⑵最重要的一个因素是什么?

⑶那么孟子认为“人和”包括哪些具体内容?

⑷作为一名君主,他得“人和”情况会怎样?不得“人和”,结果又如何呢?

⑴天时、地利、人和

⑵人和

⑶人心所向,上下团结

⑷得道多助,失道寡助。

再读课文,回答问题

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

1、这三句话什么意思?

2、这三句话运用了什么修辞方法?有什么作用?

3、作者这样写有何用意?

使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防,不能靠山河的险要,震慑天下,不能靠武力的强大。

排比修辞

。运用排比,使文章气势更雄壮、奇伟,使人感觉到一种不容怀疑,无可置辨的论辨力量。

作者以“域民”、“固国”、“威天下”为引申推论,推出新的论断:得道者多助,失道者寡助。揭示了“人和”的核心内容。

4、要想得人和,君主应该怎样做呢?

5、孟子的观点,在今天有什么普遍意义呢?

6、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

得道,施仁政

治国、作战以及做任何事情,都要顺乎民心,合乎正义,才能得到人民群众的拥护,失去民心的事情,注定要失败的。

本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

天时不如地利

地利不如人和

攻方失利

小城郭环而攻之而不胜

论点

论证

结论

事实

论据

守方失利

城高池深兵利粮足不守

战争需

要人和

域民……

固国……

威天下……

道理论证

治国需

要人和

得道多助

失道寡助

是什么

为什么

怎么样

施行仁政

才能人和

→顺

→畔

顺攻畔战必胜

课堂总结

1、本篇在论证方面的主要特点是什么?

战争事例

治国道理

借论战来论“仁政”的重要性,体现了孟子“民贵君轻”的民本思想。

2、本篇在语言方面的主要特点是什么?

善用排比、对偶,加强语势。

拓展延伸

谁能从历史上或现实中举个借助“天时

取得作战胜利的例子?

草船借箭:诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战:诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

课堂检测

1、理解性默写

⑴文章的中心论点是: , 。

⑵攻城一方不能取胜的原因是: 。

守城一方“委而去之”的原因是: 。

⑶指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是 , 。

⑷日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离,正应了孟子那句话:“ , ”。

⑸分析家认为,美国对外武力干涉他国内政的战略已呈“ ”之势,而中国“和平崛起”的外交战略正呈“ ”之势。

⑹点明全文主旨的句子是: , ”

⑺“战必胜”的条件是;“ ”。

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利

地利不如人和

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助,失道者寡助

失道者寡助

得道者多助

得道者多助,失道者寡助

得道者多助

2、找出本文中的排比句。

3、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项( )

A寡助之至,亲戚畔之 B水陆草木之花

C肉食者谋之: D两狼之并驱如故

4、选出下列各句中加点词解释错误的一项( )

A兵革非不坚利也 兵:兵器

B寡助之至 至:极点

C域民不以封疆之界 域:区域

D亲戚畔之 畔:通“叛”,背叛

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

B

C

限制

5、下列句中没有古今异义现象的句子是( )

A.寡助之至,亲戚畔之 B.妻子象禽兽,行止依林阻C.木兰不用尚书郎。 D.清荣峻茂,良多趣味

6、选出下列翻译正确的一项( )

A委而去之(萎靡不振地逃跑)

B池非不深也(池塘不是不深)

C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)

D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)

D

守城一方还是弃城而逃

护城河并不是不深呀

巩固国防不能靠山河的险要

?

D

7、选出对文章分析内容分析错误的一项( )

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

8、选出下面说法不正确的一项( )

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要

C

B

攻城

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读