11《短文两篇》之《记承天寺夜游》课件 (共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 11《短文两篇》之《记承天寺夜游》课件 (共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

记承天寺夜游

【导入门】

梁衡《秋月冬雪两轴画》“有一种画轴,且细且长,静静垂于厅堂之侧。她不与那些巨幅大作比气势,争地位,却以自己特有的淡雅高洁,使人喜爱。在我国古典文学宝库中,就垂着这样两轴精品,这就是宋代苏东坡的《记承天寺夜游》和明代张岱的《湖心亭看雪》。”今天,我们一起来欣赏其中的一轴精品《记承天寺夜游》。

【目标牌】

1.积累文言词语,了解作者及写作背景,背诵并默写全文。(重点)

2.通过品读和揣摩课文,理解作者复杂微妙的感情;学习借景抒情的写法。(难点)

3.感受作者热爱生活,追求美好事物的情怀,领悟他面对逆境时达观处世的心态。

诗意篇

疏通文意理思路(为啥写)(趣味性)

一读:初读全文,感知内容(读出音韵:注意字音、字形、重音、语气、语调、节奏)

一写:抄写文常基础,批写段落大意(自主思考)

【自学径】记文常

[解题目]题目点明时间地点及写作内容,简洁、概括。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

[辨文体]“记”即游记。

[知作者]

苏轼,字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,眉州眉山人,北宋(朝代)著名文学家、书画家。

他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“唐宋八大家”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了豪放词风。

代表作品有《念奴娇赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》《记承天寺夜游》。

【自学径】记文常

本文选自《东坡志林》。

苏轼因乌台诗案,被贬为黄州团练副使,近乎流放,心情抑郁。但是,他仍然乐观、旷达,他的《记承天寺夜游》写的月夜游寺正是他消释抑郁的具体行为。

[查背景]

【自学径】立基础

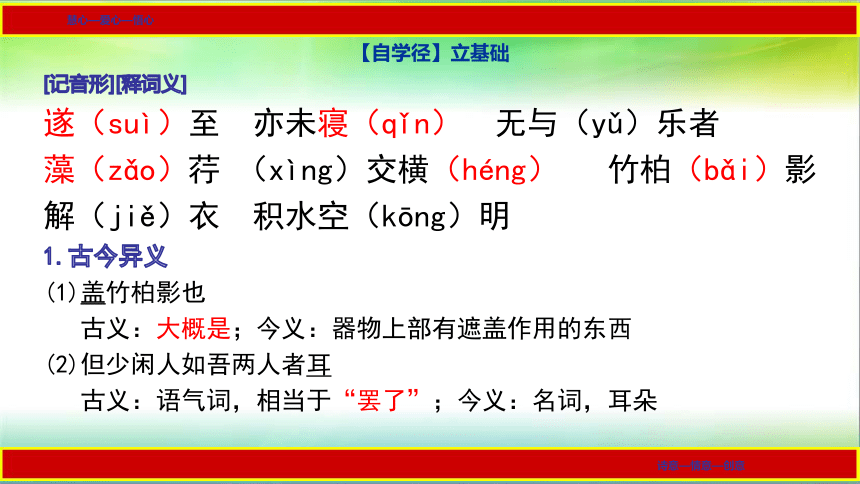

遂(suì)至 亦未寝(qǐn) 无与(yǔ)乐者

藻(zǎo)荇 (xìng)交横(héng) 竹柏(bǎi)影

解(jiě)衣 积水空(kōng)明

1.古今异义

(1)盖竹柏影也

古义:大概是;今义:器物上部有遮盖作用的东西

(2)但少闲人如吾两人者耳

古义:语气词,相当于“罢了”;今义:名词,耳朵

[记音形][释词义]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

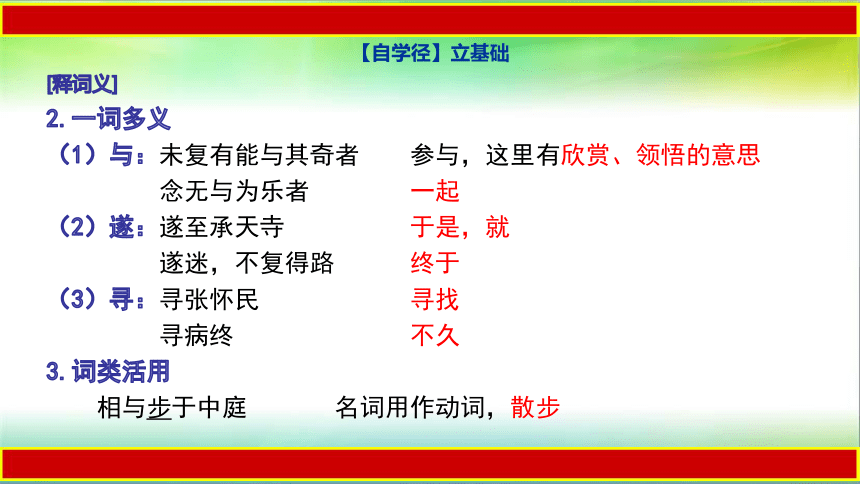

2.一词多义

(1)与:未复有能与其奇者 参与,这里有欣赏、领悟的意思

念无与为乐者 一起

(2)遂:遂至承天寺 于是,就

遂迷,不复得路 终于

(3)寻:寻张怀民 寻找

寻病终 不久

3.词类活用

相与步于中庭 名词用作动词,散步

[释词义]

【自学径】立基础

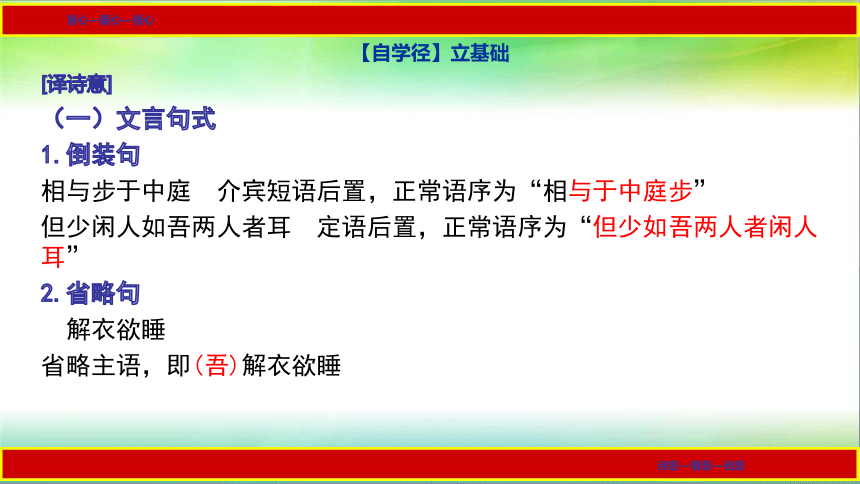

(一)文言句式

1.倒装句

相与步于中庭 介宾短语后置,正常语序为“相与于中庭步”

但少闲人如吾两人者耳 定语后置,正常语序为“但少如吾两人者闲人耳”

2.省略句

解衣欲睡

省略主语,即(吾)解衣欲睡

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

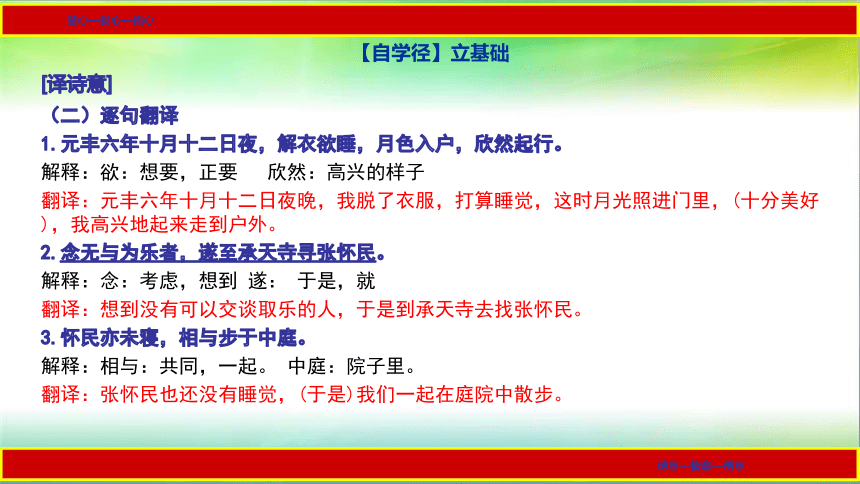

(二)逐句翻译

1.元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

解释:欲:想要,正要 欣然:高兴的样子

翻译:元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

解释:念:考虑,想到 遂: 于是,就

翻译:想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

解释:相与:共同,一起。 中庭:院子里。

翻译:张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

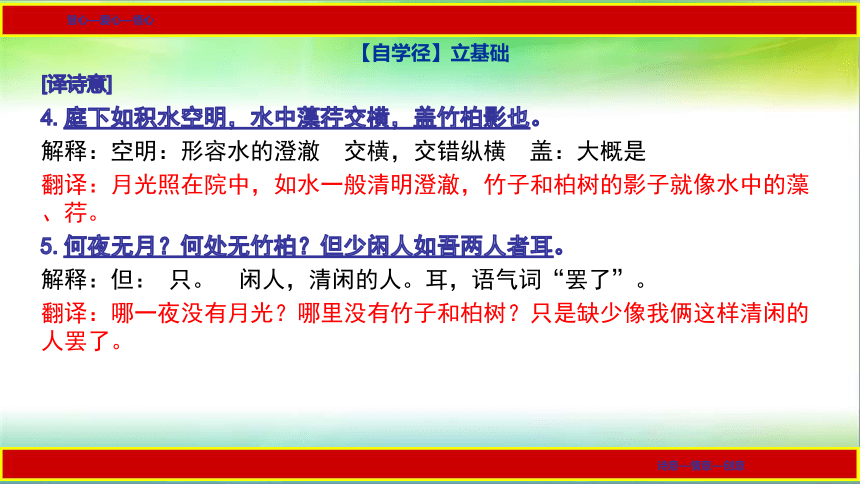

4.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

解释:空明:形容水的澄澈 交横,交错纵横 盖:大概是

翻译:月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和柏树的影子就像水中的藻、荇。

5.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

解释:但: 只。 闲人,清闲的人。耳,语气词“罢了”。

翻译:哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

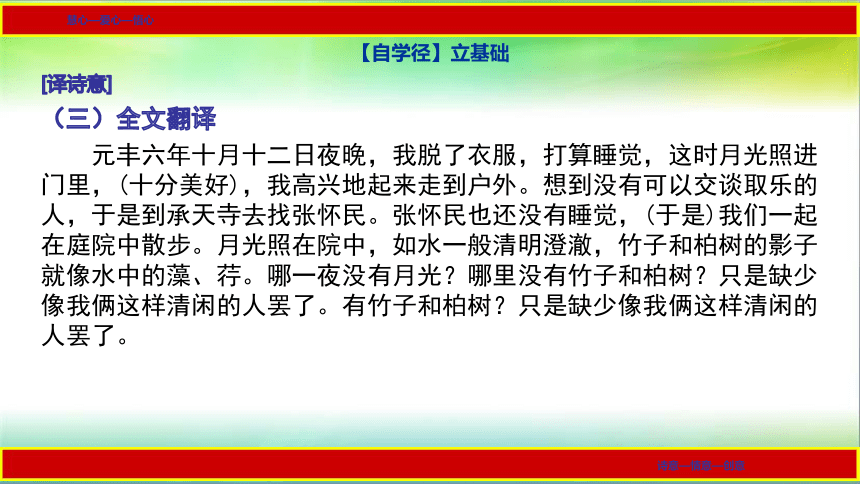

(三)全文翻译

元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和柏树的影子就像水中的藻、荇。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

元丰六年/十月十二日,夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。

念/无与为乐者,遂/至承天寺,寻张怀民。

怀民/亦未寝,相与/步于庭中。?

庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾两人者耳。

[划节奏]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】

整体感知文章一般从以下几个方面人手:

①理解文章的总体思路,弄清结构层次。

②理解文章各段之间的关系、顺序,进一步整体把握文章。

③概括各段、各层的大意,明确详写、略写与中心的关系,归纳中心意思。

④感受作者所表达的思想感情。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】划结构

(一)线索

1.叙事线索是:月色(或月光)。

2.情感线索:闲

(二)结构

1.叙事(“元丰六年……相与步于中庭):

庭中漫步,赏月缘由——月色入户、相与怀民

2.描写(“……盖竹柏影也”):

庭中赏月,月景宜人——积水空明,藻荇交横

3.议论(……但少闲人如吾两人者耳”):

愉悦苦闷,点睛之笔——但少闲人,如吾两人

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】概内容

(一)要素

1.时间:元丰六年十月十二日

2.地点:承天寺中庭

3.人物:“我”和张怀民

4.起因:

(1)作者被贬滴,心情郁闷、孤独,想出去走走;(2)月色很美。

(二)主要内容

记叙了作者在一个月光皎洁的夜晚,寻朋友一起在庭院中漫步的情景。描写了月光下清幽宁静的美景。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

情意篇

解读文本拓思维(写什么)(知识性)

二读:品读全文,拓展思维(读出意蕴)

二写:评写人事情理,整写课堂笔记(合作交流)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[导向厅]

赏“闲”景

(一)“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

(二)本文描写了哪些实景,有什么作用?

(三)本文描写了哪些虚景,有什么作用?

(四)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

(五)在作者写景的基础上我们来续写一句,大家看哪句合适?为什么?

(a.丛中蛙鸣不断。B.村中狗吠鸡鸣。C.几处纳凉人笑语阵阵。)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[导向厅]

悟“闲”理

(六)文中“何夜无月?何处无竹柏。”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义?

(七)说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”?

(八)体会作者的心境,结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

参“闲”情

(九)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?

(十)文中未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间、心有灵犀。请找出相关的词语加以体会。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

赏“闲”景

(一)“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

1.表明作者知道要寻的这个人,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”。

2.“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

(二)本文描写了哪些实景,有什么作用?

1.实景:月色入户、竹柏之影。

2.作用:

(1)“月色入户” 运用拟人修辞,将月拟作人来写。一个“入”字,生动形象地写出了月光的可爱(懂得作者寂寞无聊,悄悄进门与他为伴),体现了苏轼的旷达的胸怀。

(2)“盖竹柏影”写出月色之浓。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(三)本文描写了哪些虚景,有什么作用?

1.虚景:清澈的水,水中的植物。

2.作用:

①“积水空明”比喻月光。生动形象地写出了月光的皎洁、空灵、透明。衬托了赏月者的恬静、舒适、愉悦、悠闲的心境。

②“藻、荇交横”, 比喻月影,生动形象地写出了月影(竹柏倒影)的摇曳多姿、清丽淡雅。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(四)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

1.比喻修辞,虚实结合。实景:月色入户、竹柏之影。虚景:清澈的水,水中的植物。

2.动静结合:“积水空明”写静景;“藻、荇交横”写动景,纵横交错,摇曳生姿,可以推想见月色之美;和“积水空明”相映生色。整个意境静中有动,动而愈见其静。

3.含蓄深沉:全句渲染出一个皎洁、空灵、透明,亦真亦幻的美妙境界。可见二人“清闲”尽现。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(五)在作者写景的基础上我们来续写一句,大家看哪句合适?为什么?

(a.丛中蛙鸣不断。B.村中狗吠鸡鸣。C.几处纳凉人笑语阵阵。)

明确:这3句,任何一句续在后面都不合适,破坏了文中宁静幽闲、清丽淡雅的气氛。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

悟“闲”理

(六)文中“何夜无月?何处无竹柏。”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义?

1.只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。

2.这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

(七)说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”?

1.“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

2.“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(八)体会作者的心境,结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

1.作者的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含在其中。

2.“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。

3.①“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

②既含有自嘲自慰之意,不能修齐治平,只好夤夜闲游赏月;又颇有自许的意味,此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?表现出一种达观的生活态度。

4.苏轼的思想兼受儒道释三家的影响,能在逆境中自解自适,将人生的挫折转化为审美的机缘。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

参“闲”情

(九)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?

(提示:先找关键词句,再体会作者心情)

1.欲睡月入起行 心情:兴奋喜悦

2.念无与为乐 心情:有点遗憾

3.遂 心情:不假思索中有点激动

4.寻 心情:有急切访友之情

5.亦未寝 心情:与好友心有灵犀一点通的喜悦

6.相与步于中庭 心情:一份闲适,一份从容

7.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 心情:壮志未酬的苦闷、达观的处世态度

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(十)文中未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间、心有灵犀。请找出相关的词语加以体会。

1.从文中“遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。

2.而“怀民亦未寝”则显示出两个人“心有灵犀”。

3.两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”体现得极为充分。

4.结尾句“但少闲人如吾两人耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

【解读园】探主题

本文通过对庭院月光的描写,

创造了一个清幽宁静的艺术境界,

传达了作者复杂微妙的心境,

表现了作者赏月的欣喜、贬谪的寂寞和自我排遣的乐观豁达的胸怀。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】绘板书

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

(一)从文中可见当时作者思想怎样?你从中能得到什么启发?

1.思想:苏轼被贬,心情忧郁。但仍然有进取之心,从大自然的美景中寻求精神的寄托。

2.启发:

⑴在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以旷达的胸怀,良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。

⑵在社会飞速发展,物质文明急剧膨胀,生活节奏不断加快,社会竞争压力不断增大的今天,我们还需保持一颗平静空明之心。要善于观察和寻找围绕在我们周围的种种美和善的东西。

(二)根据本文创作一副对联。

月色懂人心潜窗入户, 。

谪人共婵娟遣忧逐愁。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

(三)读故事,完成题目。(15分)

有一天,本文作者苏轼去拜访王安石。王安石因有其他客人,先请他到书房歇息。恰巧,案头放着一篇王安石未写完的诗稿。题目叫《咏菊》,开头两句是:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼心想,秋菊跟春花不一样,它能和寒霜鏖战,宁枯在枝上,也不凋谢零落。说西风“吹落”“满地金”,太不符合实际生活了。于是提笔又写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”

王安石看了他的续诗,心中好笑,便借机把他从京城调往黄州作官。苏轼不服气,对王安石的报复行为十分不满。一次大风过后,惆怅之中,他闲步花园,却真的见到了菊花纷纷下落,满地铺金的情景,才知道黄州的菊花与别处的不同,同时感到自己的续诗也是不妥当的。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

1.故事说苏轼被贬黄州的原因是什么?你认为这是事实吗?

? 故事中说,苏轼是因为乱改当时做宰相的王安石的诗受到报复而被贬黄州,这是虚构的。事实告诉我们,苏轼是因为“乌台诗案”而被贬的。苏轼在政治上比较保守,与王安石的政见确有不同。

2.菊花是不是真的不会脱落?你有这方面的生活体验吗?

? 菊花有两种,一种花瓣结密的不落,一种花瓣不十分密的会落。所见菊花以前者为主。黄州的菊花却以后者为主。

3.这个故事给你的写作有何启示?

生活是写作源泉。要写好作文一定要深入生活,体验生活。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

创意篇

赏析特色勤积累(怎么写)(文学性)

三读:诵读课文,赏析特色(读出情感)

三写:仿写句段篇章,总写体会反思(深入探究)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(一)《答谢中书书》《记承天寺夜游》都写自然景物,但在句式、选材、意境和表达的思想感情有所不同,试加以说明。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

句式 选材 意境 情感

《答谢中书书》 有骈文的特点,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强;间用散句,参差错落,于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。 四季景色

山水长卷 色彩明丽

雄奇壮观 沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》 自然成文,涉笔成趣,不事雕琢,天然中见真章。文章所用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。给读者散淡自然的感觉。 庭院

月夜小景 空灵皎洁

素雅脱俗 表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

【赏文亭】赏写法

(二)写法鉴赏

融情于景,情景交融。

本文是写景的,但景中有情。作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。在月光下,二人“相与步于中庭”,信步漫游,其恬适的心绪又寄托在这相携同步的轻快节奏之中。

作者访寺寻友,写月夜美景,然后由眼前景物生发议论,产生感慨,兼及身世:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒写了可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之感,同时又表现出自我排遣内心郁闷的豁达的心胸。

(三)发挥想象,将本文改写成一篇白话散文。

可增补人物行动、心理、语言等描写。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(一)月在古诗里给人的感觉就是温柔多情的。要么是谦君子,要么是窈窕淑女;要么象征着团圆;要么暗示着分离,给人的感觉是一种淡淡的柔弱的清凉的味道?而这正迎合了文人的雅兴和追求平淡的心理,所以文人学者们常借月抒抒怀。请同学们也来写一段月色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

1.西江月 [李煜]无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

2.长相思 [白居易]汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。

3.静夜思 [李白] 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。

4.海上升明月,天涯共此时”—— 张九龄——美好的祝福

5.但愿人长久,千里共婵娟”——苏轼——真挚的祝福

6.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”——刘禹锡——对朋友的思念。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(二)苏东坡名号的由来

苏轼号东坡居士,很多人或许并不知晓东坡这个别号的由来。苏轼因乌台诗案被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来了已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑雪堂,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。

为什么他要取号为东坡居士呢?因为他很仰慕唐朝的诗人白居易,而当年,白居易贬谪四川忠州时,也曾在其地的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”苏轼仰慕白居易,故自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(三)国学经典

1.文章是案头之山水,山水是地上之文章。——张潮《幽梦影》

【译文】文章是几案上的山水风光,山水风光是大地上的文章。

2.古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼《晁错论》

【译文】自古以来能够成就大事业的人,不仅有出类拔萃的才能,也一定有坚忍不拔的意志。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【结语碑】

海德格尔说,人“诗意地栖居在大地上”,?人生之路,充满坎坷。面对困难,苏轼

用他“但愿人长久,千里共婵娟”的乐观,

用他“但少闲人如我两人者耳”的旷达,

用他“西北望,射天狼”的豪迈,和乐观,穿越千年时空映照了我们。

也祝愿我们面对困难时,我们也象东坡那样,心灵永远澄澈明净,人生更加豁达从容!

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。——余秋雨?? 《苏东坡突围》

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【训练池】

一、选择填空

1.本文选自《 》。作者 ,字 ,号 ,谥号文忠,眉州眉山人, (朝代)著名文学家、书画家。他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“ ”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了 词风。

2.贯穿全文的叙事线索是: 。文眼是: 。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.本文选自《东坡志林》。作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,眉州眉山人,北宋(朝代)著名文学家、书画家。他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“唐宋八大家”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了豪放词风。

2.贯穿全文的叙事线索是:月色(或月光)。文眼是:“闲”。

【训练池】

3.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

4.对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

A

B

【训练池】

5.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

A

【训练池】

6.对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。

D本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

B

【训练池】

二、理解默写

1.点明主旨,直接抒发作者旷达情怀的句子是: , , 。

2.本文写景处处扣住“月”字来写,正面写月的句子是: ,侧面写月的句子是: , , 。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.点明主旨,直接抒发作者旷达情怀的句子是:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

2.本文写景处处扣住“月”字来写,正面写月的句子是:月色入户,侧面写月的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【训练池】

三、词语解释

1.月色入户 户( )

2.解衣欲睡 欲:( )

3.欣然起行 欣然:( )

4.念无与为乐者 念:( ) 5.遂至承天寺 遂:( )

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.月色入户 户,门

2.解衣欲睡 欲:想要,正要

3.欣然起行 欣然:高兴的样子

4.念无与为乐者 念:考虑,想到

5.遂至承天寺 遂: 于是,就

【训练池】

6.相与步于中庭 相与:共同,一起。 中庭:院子里。

7.庭下如积水空明 空明:形容水的澄澈

8.藻荇交横 交横,交错纵横

9.盖竹柏影也 盖:大概是

10.但少闲人如吾两人者耳 但: 只。 闲人,清闲的人。耳,语气词“罢了”。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

6.相与步于中庭 相与:( ) 中庭:( )

7.庭下如积水空明 空明:( )

8.藻荇交横 交横,( )

9.盖竹柏影也 盖:( )

10.但少闲人如吾两人者耳 但: ( ) 闲人,( ) 耳,( )

【训练池】

四、句子翻译

1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

2.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

月光照在院中,如水一般清明澄澈,“水中”的藻、荇相互交错,原来是竹子和柏树的影子。

3.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【训练池】

五、阅读拓展

《答谢中书书》《记承天寺夜游》比较阅读

【甲文】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹。四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡月色入户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.用“/”为文中画线句子标出停顿。(2分)

解衣欲睡月色人户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。

解衣欲睡/月色入户/欣然起行/念无与为乐者/遂至承天寺寻张怀民。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

2.填空。

(1)甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“ ”和 “ ”。乙文写景的名句是“ ”。

(2)甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘了“ ”,乙文描写了“ ”。但两文表达的思想感情有所不同,甲文表达了作者 (意思对即可)的思想感情;乙文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”的语句中。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

2.填空。

(1)甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“猿鸟乱鸣”和 “沉鳞竞跃”。乙文写景的名句是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

(2)甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘了“山川之美”,乙文描写了“月色(月夜)”。但两文表达的思想感情有所不同,甲文表达了作者热爱自然,沉醉山水(意思对即可)的思想感情;乙文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“但少闲人如吾两人者耳”的语句中。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

记承天寺夜游

【导入门】

梁衡《秋月冬雪两轴画》“有一种画轴,且细且长,静静垂于厅堂之侧。她不与那些巨幅大作比气势,争地位,却以自己特有的淡雅高洁,使人喜爱。在我国古典文学宝库中,就垂着这样两轴精品,这就是宋代苏东坡的《记承天寺夜游》和明代张岱的《湖心亭看雪》。”今天,我们一起来欣赏其中的一轴精品《记承天寺夜游》。

【目标牌】

1.积累文言词语,了解作者及写作背景,背诵并默写全文。(重点)

2.通过品读和揣摩课文,理解作者复杂微妙的感情;学习借景抒情的写法。(难点)

3.感受作者热爱生活,追求美好事物的情怀,领悟他面对逆境时达观处世的心态。

诗意篇

疏通文意理思路(为啥写)(趣味性)

一读:初读全文,感知内容(读出音韵:注意字音、字形、重音、语气、语调、节奏)

一写:抄写文常基础,批写段落大意(自主思考)

【自学径】记文常

[解题目]题目点明时间地点及写作内容,简洁、概括。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

[辨文体]“记”即游记。

[知作者]

苏轼,字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,眉州眉山人,北宋(朝代)著名文学家、书画家。

他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“唐宋八大家”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了豪放词风。

代表作品有《念奴娇赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》《记承天寺夜游》。

【自学径】记文常

本文选自《东坡志林》。

苏轼因乌台诗案,被贬为黄州团练副使,近乎流放,心情抑郁。但是,他仍然乐观、旷达,他的《记承天寺夜游》写的月夜游寺正是他消释抑郁的具体行为。

[查背景]

【自学径】立基础

遂(suì)至 亦未寝(qǐn) 无与(yǔ)乐者

藻(zǎo)荇 (xìng)交横(héng) 竹柏(bǎi)影

解(jiě)衣 积水空(kōng)明

1.古今异义

(1)盖竹柏影也

古义:大概是;今义:器物上部有遮盖作用的东西

(2)但少闲人如吾两人者耳

古义:语气词,相当于“罢了”;今义:名词,耳朵

[记音形][释词义]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

2.一词多义

(1)与:未复有能与其奇者 参与,这里有欣赏、领悟的意思

念无与为乐者 一起

(2)遂:遂至承天寺 于是,就

遂迷,不复得路 终于

(3)寻:寻张怀民 寻找

寻病终 不久

3.词类活用

相与步于中庭 名词用作动词,散步

[释词义]

【自学径】立基础

(一)文言句式

1.倒装句

相与步于中庭 介宾短语后置,正常语序为“相与于中庭步”

但少闲人如吾两人者耳 定语后置,正常语序为“但少如吾两人者闲人耳”

2.省略句

解衣欲睡

省略主语,即(吾)解衣欲睡

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

(二)逐句翻译

1.元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

解释:欲:想要,正要 欣然:高兴的样子

翻译:元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

解释:念:考虑,想到 遂: 于是,就

翻译:想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

解释:相与:共同,一起。 中庭:院子里。

翻译:张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

4.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

解释:空明:形容水的澄澈 交横,交错纵横 盖:大概是

翻译:月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和柏树的影子就像水中的藻、荇。

5.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

解释:但: 只。 闲人,清闲的人。耳,语气词“罢了”。

翻译:哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

(三)全文翻译

元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和柏树的影子就像水中的藻、荇。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

[译诗意]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【自学径】立基础

元丰六年/十月十二日,夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。

念/无与为乐者,遂/至承天寺,寻张怀民。

怀民/亦未寝,相与/步于庭中。?

庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾两人者耳。

[划节奏]

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】

整体感知文章一般从以下几个方面人手:

①理解文章的总体思路,弄清结构层次。

②理解文章各段之间的关系、顺序,进一步整体把握文章。

③概括各段、各层的大意,明确详写、略写与中心的关系,归纳中心意思。

④感受作者所表达的思想感情。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】划结构

(一)线索

1.叙事线索是:月色(或月光)。

2.情感线索:闲

(二)结构

1.叙事(“元丰六年……相与步于中庭):

庭中漫步,赏月缘由——月色入户、相与怀民

2.描写(“……盖竹柏影也”):

庭中赏月,月景宜人——积水空明,藻荇交横

3.议论(……但少闲人如吾两人者耳”):

愉悦苦闷,点睛之笔——但少闲人,如吾两人

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【感知石】概内容

(一)要素

1.时间:元丰六年十月十二日

2.地点:承天寺中庭

3.人物:“我”和张怀民

4.起因:

(1)作者被贬滴,心情郁闷、孤独,想出去走走;(2)月色很美。

(二)主要内容

记叙了作者在一个月光皎洁的夜晚,寻朋友一起在庭院中漫步的情景。描写了月光下清幽宁静的美景。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

情意篇

解读文本拓思维(写什么)(知识性)

二读:品读全文,拓展思维(读出意蕴)

二写:评写人事情理,整写课堂笔记(合作交流)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[导向厅]

赏“闲”景

(一)“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

(二)本文描写了哪些实景,有什么作用?

(三)本文描写了哪些虚景,有什么作用?

(四)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

(五)在作者写景的基础上我们来续写一句,大家看哪句合适?为什么?

(a.丛中蛙鸣不断。B.村中狗吠鸡鸣。C.几处纳凉人笑语阵阵。)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[导向厅]

悟“闲”理

(六)文中“何夜无月?何处无竹柏。”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义?

(七)说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”?

(八)体会作者的心境,结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

参“闲”情

(九)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?

(十)文中未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间、心有灵犀。请找出相关的词语加以体会。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

赏“闲”景

(一)“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

1.表明作者知道要寻的这个人,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”。

2.“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

(二)本文描写了哪些实景,有什么作用?

1.实景:月色入户、竹柏之影。

2.作用:

(1)“月色入户” 运用拟人修辞,将月拟作人来写。一个“入”字,生动形象地写出了月光的可爱(懂得作者寂寞无聊,悄悄进门与他为伴),体现了苏轼的旷达的胸怀。

(2)“盖竹柏影”写出月色之浓。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(三)本文描写了哪些虚景,有什么作用?

1.虚景:清澈的水,水中的植物。

2.作用:

①“积水空明”比喻月光。生动形象地写出了月光的皎洁、空灵、透明。衬托了赏月者的恬静、舒适、愉悦、悠闲的心境。

②“藻、荇交横”, 比喻月影,生动形象地写出了月影(竹柏倒影)的摇曳多姿、清丽淡雅。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(四)“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”全句无一“月”字,而又无一字不在写“月”,请分析这样写的妙处。

1.比喻修辞,虚实结合。实景:月色入户、竹柏之影。虚景:清澈的水,水中的植物。

2.动静结合:“积水空明”写静景;“藻、荇交横”写动景,纵横交错,摇曳生姿,可以推想见月色之美;和“积水空明”相映生色。整个意境静中有动,动而愈见其静。

3.含蓄深沉:全句渲染出一个皎洁、空灵、透明,亦真亦幻的美妙境界。可见二人“清闲”尽现。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(五)在作者写景的基础上我们来续写一句,大家看哪句合适?为什么?

(a.丛中蛙鸣不断。B.村中狗吠鸡鸣。C.几处纳凉人笑语阵阵。)

明确:这3句,任何一句续在后面都不合适,破坏了文中宁静幽闲、清丽淡雅的气氛。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

悟“闲”理

(六)文中“何夜无月?何处无竹柏。”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义?

1.只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”、“何处”句点明了这一真谛。

2.这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

(七)说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”?

1.“念无与乐者”:可见其很少有人与他交游往来,“闲”。

2.“但少闲人如吾两人者耳”:结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(八)体会作者的心境,结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

1.作者的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含在其中。

2.“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。

3.①“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

②既含有自嘲自慰之意,不能修齐治平,只好夤夜闲游赏月;又颇有自许的意味,此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?表现出一种达观的生活态度。

4.苏轼的思想兼受儒道释三家的影响,能在逆境中自解自适,将人生的挫折转化为审美的机缘。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

参“闲”情

(九)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?

(提示:先找关键词句,再体会作者心情)

1.欲睡月入起行 心情:兴奋喜悦

2.念无与为乐 心情:有点遗憾

3.遂 心情:不假思索中有点激动

4.寻 心情:有急切访友之情

5.亦未寝 心情:与好友心有灵犀一点通的喜悦

6.相与步于中庭 心情:一份闲适,一份从容

7.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 心情:壮志未酬的苦闷、达观的处世态度

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】析文本

[善思堂]

(十)文中未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间、心有灵犀。请找出相关的词语加以体会。

1.从文中“遂至承天寺”可看出他去“寻张怀民”的不假思索。

2.而“怀民亦未寝”则显示出两个人“心有灵犀”。

3.两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”体现得极为充分。

4.结尾句“但少闲人如吾两人耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

【解读园】探主题

本文通过对庭院月光的描写,

创造了一个清幽宁静的艺术境界,

传达了作者复杂微妙的心境,

表现了作者赏月的欣喜、贬谪的寂寞和自我排遣的乐观豁达的胸怀。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【解读园】绘板书

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

(一)从文中可见当时作者思想怎样?你从中能得到什么启发?

1.思想:苏轼被贬,心情忧郁。但仍然有进取之心,从大自然的美景中寻求精神的寄托。

2.启发:

⑴在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以旷达的胸怀,良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。

⑵在社会飞速发展,物质文明急剧膨胀,生活节奏不断加快,社会竞争压力不断增大的今天,我们还需保持一颗平静空明之心。要善于观察和寻找围绕在我们周围的种种美和善的东西。

(二)根据本文创作一副对联。

月色懂人心潜窗入户, 。

谪人共婵娟遣忧逐愁。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

(三)读故事,完成题目。(15分)

有一天,本文作者苏轼去拜访王安石。王安石因有其他客人,先请他到书房歇息。恰巧,案头放着一篇王安石未写完的诗稿。题目叫《咏菊》,开头两句是:“昨夜西风过园林,吹落黄花满地金。”苏轼心想,秋菊跟春花不一样,它能和寒霜鏖战,宁枯在枝上,也不凋谢零落。说西风“吹落”“满地金”,太不符合实际生活了。于是提笔又写了两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”

王安石看了他的续诗,心中好笑,便借机把他从京城调往黄州作官。苏轼不服气,对王安石的报复行为十分不满。一次大风过后,惆怅之中,他闲步花园,却真的见到了菊花纷纷下落,满地铺金的情景,才知道黄州的菊花与别处的不同,同时感到自己的续诗也是不妥当的。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【拓展林】拓思维

1.故事说苏轼被贬黄州的原因是什么?你认为这是事实吗?

? 故事中说,苏轼是因为乱改当时做宰相的王安石的诗受到报复而被贬黄州,这是虚构的。事实告诉我们,苏轼是因为“乌台诗案”而被贬的。苏轼在政治上比较保守,与王安石的政见确有不同。

2.菊花是不是真的不会脱落?你有这方面的生活体验吗?

? 菊花有两种,一种花瓣结密的不落,一种花瓣不十分密的会落。所见菊花以前者为主。黄州的菊花却以后者为主。

3.这个故事给你的写作有何启示?

生活是写作源泉。要写好作文一定要深入生活,体验生活。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

创意篇

赏析特色勤积累(怎么写)(文学性)

三读:诵读课文,赏析特色(读出情感)

三写:仿写句段篇章,总写体会反思(深入探究)

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(一)《答谢中书书》《记承天寺夜游》都写自然景物,但在句式、选材、意境和表达的思想感情有所不同,试加以说明。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

句式 选材 意境 情感

《答谢中书书》 有骈文的特点,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强;间用散句,参差错落,于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。 四季景色

山水长卷 色彩明丽

雄奇壮观 沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》 自然成文,涉笔成趣,不事雕琢,天然中见真章。文章所用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。给读者散淡自然的感觉。 庭院

月夜小景 空灵皎洁

素雅脱俗 表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

【赏文亭】赏写法

(二)写法鉴赏

融情于景,情景交融。

本文是写景的,但景中有情。作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。在月光下,二人“相与步于中庭”,信步漫游,其恬适的心绪又寄托在这相携同步的轻快节奏之中。

作者访寺寻友,写月夜美景,然后由眼前景物生发议论,产生感慨,兼及身世:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒写了可以欣赏美景的愉悦之情与遭贬谪的寂寞、苦闷之感,同时又表现出自我排遣内心郁闷的豁达的心胸。

(三)发挥想象,将本文改写成一篇白话散文。

可增补人物行动、心理、语言等描写。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(一)月在古诗里给人的感觉就是温柔多情的。要么是谦君子,要么是窈窕淑女;要么象征着团圆;要么暗示着分离,给人的感觉是一种淡淡的柔弱的清凉的味道?而这正迎合了文人的雅兴和追求平淡的心理,所以文人学者们常借月抒抒怀。请同学们也来写一段月色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

1.西江月 [李煜]无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

2.长相思 [白居易]汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。

3.静夜思 [李白] 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。

4.海上升明月,天涯共此时”—— 张九龄——美好的祝福

5.但愿人长久,千里共婵娟”——苏轼——真挚的祝福

6.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”——刘禹锡——对朋友的思念。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(二)苏东坡名号的由来

苏轼号东坡居士,很多人或许并不知晓东坡这个别号的由来。苏轼因乌台诗案被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来了已经荒芜了的五十亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑雪堂,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。

为什么他要取号为东坡居士呢?因为他很仰慕唐朝的诗人白居易,而当年,白居易贬谪四川忠州时,也曾在其地的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,《步东坡》为其中一首:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”苏轼仰慕白居易,故自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【赏文亭】赏写法

(三)国学经典

1.文章是案头之山水,山水是地上之文章。——张潮《幽梦影》

【译文】文章是几案上的山水风光,山水风光是大地上的文章。

2.古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼《晁错论》

【译文】自古以来能够成就大事业的人,不仅有出类拔萃的才能,也一定有坚忍不拔的意志。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【结语碑】

海德格尔说,人“诗意地栖居在大地上”,?人生之路,充满坎坷。面对困难,苏轼

用他“但愿人长久,千里共婵娟”的乐观,

用他“但少闲人如我两人者耳”的旷达,

用他“西北望,射天狼”的豪迈,和乐观,穿越千年时空映照了我们。

也祝愿我们面对困难时,我们也象东坡那样,心灵永远澄澈明净,人生更加豁达从容!

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。——余秋雨?? 《苏东坡突围》

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【训练池】

一、选择填空

1.本文选自《 》。作者 ,字 ,号 ,谥号文忠,眉州眉山人, (朝代)著名文学家、书画家。他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“ ”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了 词风。

2.贯穿全文的叙事线索是: 。文眼是: 。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.本文选自《东坡志林》。作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,谥号文忠,眉州眉山人,北宋(朝代)著名文学家、书画家。他与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,同为“唐宋八大家”之列。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了豪放词风。

2.贯穿全文的叙事线索是:月色(或月光)。文眼是:“闲”。

【训练池】

3.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

4.对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

A

B

【训练池】

5.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

A

【训练池】

6.对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。

B这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。

C这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”。

D本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包罗较多的内容,凝练含蓄。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

B

【训练池】

二、理解默写

1.点明主旨,直接抒发作者旷达情怀的句子是: , , 。

2.本文写景处处扣住“月”字来写,正面写月的句子是: ,侧面写月的句子是: , , 。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.点明主旨,直接抒发作者旷达情怀的句子是:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

2.本文写景处处扣住“月”字来写,正面写月的句子是:月色入户,侧面写月的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【训练池】

三、词语解释

1.月色入户 户( )

2.解衣欲睡 欲:( )

3.欣然起行 欣然:( )

4.念无与为乐者 念:( ) 5.遂至承天寺 遂:( )

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

1.月色入户 户,门

2.解衣欲睡 欲:想要,正要

3.欣然起行 欣然:高兴的样子

4.念无与为乐者 念:考虑,想到

5.遂至承天寺 遂: 于是,就

【训练池】

6.相与步于中庭 相与:共同,一起。 中庭:院子里。

7.庭下如积水空明 空明:形容水的澄澈

8.藻荇交横 交横,交错纵横

9.盖竹柏影也 盖:大概是

10.但少闲人如吾两人者耳 但: 只。 闲人,清闲的人。耳,语气词“罢了”。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

6.相与步于中庭 相与:( ) 中庭:( )

7.庭下如积水空明 空明:( )

8.藻荇交横 交横,( )

9.盖竹柏影也 盖:( )

10.但少闲人如吾两人者耳 但: ( ) 闲人,( ) 耳,( )

【训练池】

四、句子翻译

1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

2.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

月光照在院中,如水一般清明澄澈,“水中”的藻、荇相互交错,原来是竹子和柏树的影子。

3.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

【训练池】

五、阅读拓展

《答谢中书书》《记承天寺夜游》比较阅读

【甲文】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹。四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡月色入户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.用“/”为文中画线句子标出停顿。(2分)

解衣欲睡月色人户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民。

解衣欲睡/月色入户/欣然起行/念无与为乐者/遂至承天寺寻张怀民。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

2.填空。

(1)甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“ ”和 “ ”。乙文写景的名句是“ ”。

(2)甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘了“ ”,乙文描写了“ ”。但两文表达的思想感情有所不同,甲文表达了作者 (意思对即可)的思想感情;乙文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”的语句中。

慧心—爱心—悟心

诗意—情意—创意

2.填空。

(1)甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“猿鸟乱鸣”和 “沉鳞竞跃”。乙文写景的名句是“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

(2)甲乙两文都写了自然景物,甲文描绘了“山川之美”,乙文描写了“月色(月夜)”。但两文表达的思想感情有所不同,甲文表达了作者热爱自然,沉醉山水(意思对即可)的思想感情;乙文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“但少闲人如吾两人者耳”的语句中。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读