人教版高三生物种群的特征及数量变化一轮复习(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高三生物种群的特征及数量变化一轮复习(43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-09 19:23:37 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

种群的特征和数量变化

种群的特征

在一定的自然区域内,同种生物的全部个体,叫种群。

种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。

提示 10/1 000×100%=1%。

×

×

√

√

×

×

出生率

迁入率

死亡率

迁出率

年龄组成

性别比例

年龄组成通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度和种群数量

性别比例只影响出生率。

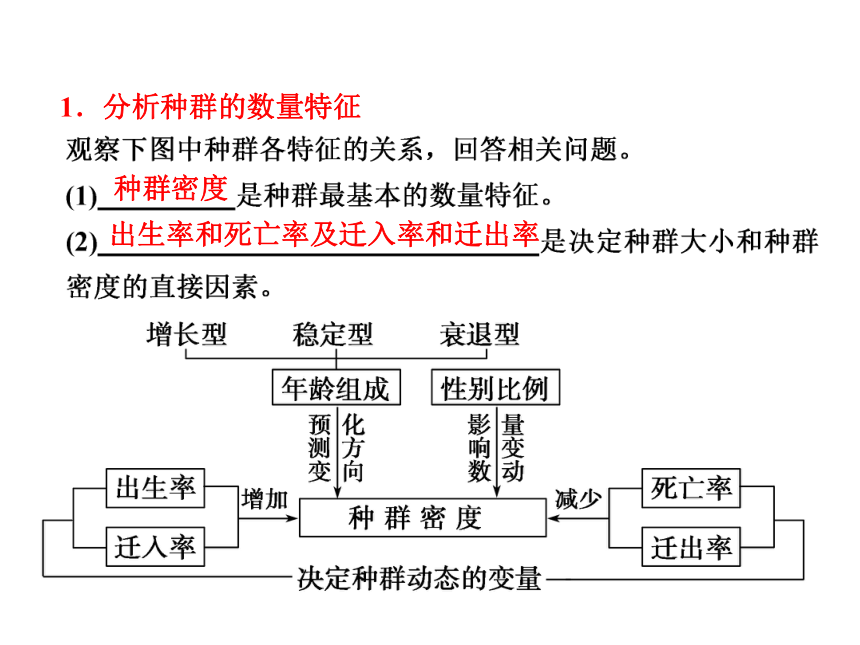

种群密度是种群最基本的数量特征

种群密度

出生率和死亡率及迁入率和迁出率

1.分析种群的数量特征

年龄组成和性别比例

气候、食物、天敌、传染病

1.分析种群的数量特征

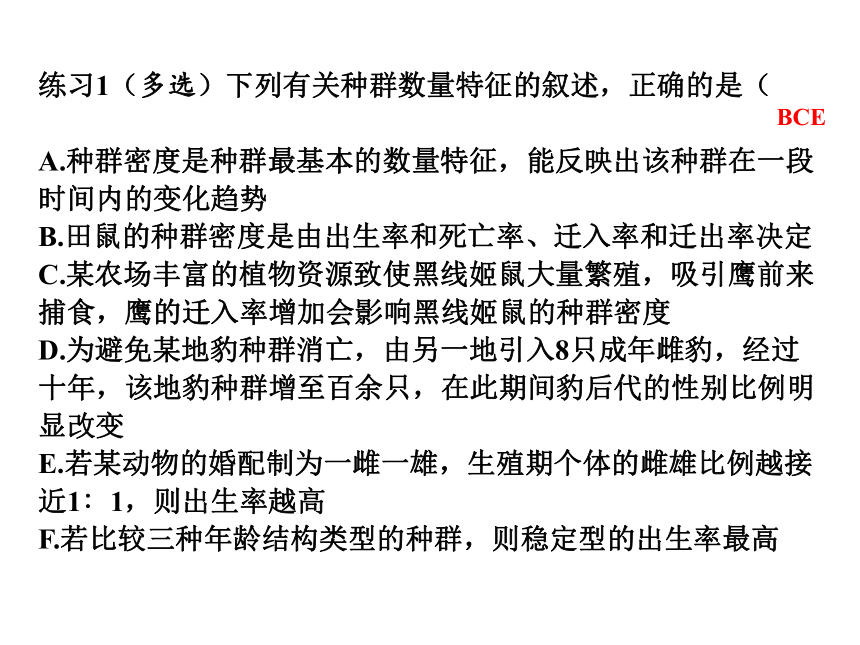

练习1(多选)下列有关种群数量特征的叙述,正确的是(

A.种群密度是种群最基本的数量特征,能反映出该种群在一段时间内的变化趋势

B.田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定

C.某农场丰富的植物资源致使黑线姬鼠大量繁殖,吸引鹰前来捕食,鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

D.为避免某地豹种群消亡,由另一地引入8只成年雌豹,经过十年,该地豹种群增至百余只,在此期间豹后代的性别比例明显改变

E.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比例越接近1∶1,则出生率越高

F.若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的出生率最高

BCE

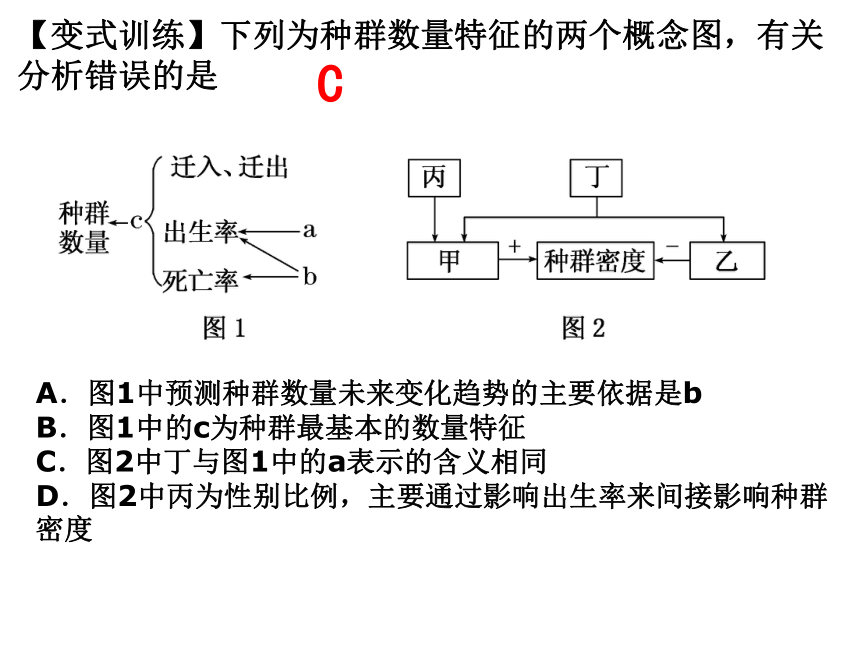

【变式训练】下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是

A.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

B.图1中的c为种群最基本的数量特征

C.图2中丁与图1中的a表示的含义相同

D.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

C

二、种群密度的调查方法

思考:1、种群密度的调查方法有哪些?

2、样方法是否只适用于植物?

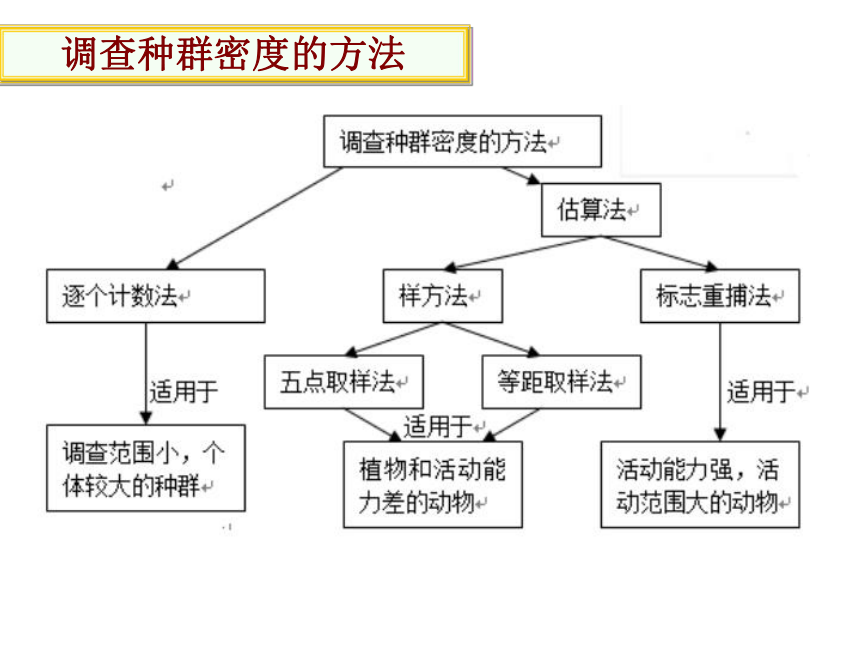

调查种群密度的方法

植物或活动范围小的动物

活动范围大的动物

选取

样方

计数

取

平均值

捕获并标记(数量为N1)

重捕、计数

二、种群密度的调查方法(样方法与标志重捕法比较)

随机

适中

不宜太少

双子叶

相同

迁入和迁出

样方法计数时应遵循的原则

计算原则

易错点分析

样方法是否只适用于植物?

对于活动能力弱、活动范围小的动物或某种昆虫卵也可用样方法调查

样方法只能用于调查生物的种群密度?

还能调查群落中植物的丰富度

练习2.蒲公英种群密度取样调查过程是( )

①随机选取若干样方 ②计数每个样方的个体数目 ③确定某一地段中的蒲公英为调查对象

④计算种群密度 ⑤求每个样方的种群密度

B

① ② ③ ⑤ ④ B. ③ ① ② ⑤ ④

C.① ③ ② ④ ⑤ D. ① ④ ② ③ ⑤

注意:(1)调查对象最好为双子叶植物。

(2)取样原则:随机取样。样方大小适中,不宜太少。

(3)取样方法:五点取样法、等距取样法。

(4)统计每个样方内的个体数目时,同种植物无论大小都应计数。若有正好在边界线上的个体,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,即只计数样方相邻两条边及其夹角上的个体。

(5)最后计算种群密度时,取所有样方的平均值。

五点取样法

等距取样法

样方法

——植物,昆虫卵、蚜虫、跳蝻等。

标志重捕法

——活动能力强、活动范围大的动物

初捕总数×重捕总数

即 N=

重捕标记数

使用方法:

确定调查对象

捕获数N2

标记数N0

捕获并标记(数量为N1)

重捕,计数

估算个体数量N,计算种群密度

N

N1

N2

N0

=

标志重捕法

——活动能力强、活动范围大的动物

未标志和被标志个体有同样的被捕机会,而且在调查期间,没有个体出生、死亡、迁入、迁出等。

误差来源:

使用前提:

请分析实际调查过程中以下因素造成的误差会导致结果与实际数据相比偏高还是偏低?

①标志物易脱落

②标志物影响动物的活动,导致更容易被人类捕捉

③标志物过于醒目,更容易被天敌捕食

④使用诱捕法捕捉动物,会使动物变得狡猾,不易被再次捕捉

偏高

偏低

偏高

偏高

请注意提问方式!是问“调查结果”还是“实际数据”?

练习3(多选)下列关于标志重捕法的叙述,正确的是

A.标志重捕法常用于调查活动能力强、活动范围广的动物的种群密度

B.跳蝻种群密度的调查只能采用标志重捕法

C.用标志重捕法调查田鼠种群密度及农田土壤小动物的丰富度

D.调查种群密度时,若被捕捉过的田鼠更难捉,则估算的种群密度偏低

E.用标志重捕法调查时,部分被标记个体的标记物脱落,将会导致调查结果较实际值偏小

F.标志重捕法调查得到的种群密度一般都是比较精准的现实反映

G.运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关

AG

种群年龄组成的类型

种群数量的变化

√

√

√

(4)种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定( )

×

食物和空间

Nt=N0λt

保持不变

资源和空间

先增加后减小

环境容纳量

Nt=N0λt,λ代表种群数量增长倍数,不是增长率。λ>1时,种群密度增大;λ=1时,种群密度保持稳定;λ<1时,种群密度减小。

对“λ”的理解

练习4、调查某地乌鸦连续10年的种群数量变化,图中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,下列分析正确的是

A.乌鸦的种群密度

采用样方法调查

B.第3年和第9年的

乌鸦种群数量相同

C.第6年以前乌鸦种

群数量进行“J”型增长

D.第9~10年的

乌鸦种群数量最少

D

思

考

若不适应环境,则可能会灭亡;若适应新环境,在开始一段时间类似于“J”型增长,但最终呈“S”型增长。

当一个种群迁入一个新的环境时,种群数量如何变化?

阴影部分代表环境阻力,也可表示达尔文自然选择学说中被淘汰的部分。

K值变动的示意图

(1)同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响,当环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动。当种群偏离平均值的时候,会通过负反馈机制使种群数量回到一定范围内。

(2)环境遭受破坏后K值会下降;环境得到改善后K值会上升。

达到K值的时间?

达到K/2值的时间?

A′C′D′

A B C D

K值的四种表示方法

K/2

K

K

K

K

K/2

K/2

保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值

增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值

种群数量达环境容纳量的一半时种群增长速率最大,再生能力最强——把握K/2值处黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量又可保持种群高速增长”,从而不影响种群再生,符合可持续发展的原则

务必及时控制种群数量,严防达K/2值处(若达K/2值处,会导致该有害生物成灾)

讨论两曲线的应用

某非洲鲫鱼塘,要获得最大日捕捞量。应选择在 点捕捞。

A

B

C

D

D

为了保护鱼类资源不受破坏,并能持续地获得较大捕鱼量,应使被捕鱼群的种群数量保持在什么水平?为什么?

在K/2<种群数量<K时捕鱼,捕后应使种群数量保持在K/2。因为,可实现“既有较大收获量又可保持种群数量高速增长”, 。

某纺织厂为了节约成本,自组绵羊养殖场。该养殖场应使绵羊群的种群数量保持在什么水平?

保持在K值

A

成分、

空间、pH、温度等

理想的无限

有限的

探究方法:

抽样检测法

四、酵母菌种群数量变化

使酵母菌均匀分布,计数准确

不需要设置对照

实验,但需要重复实验。随着时间的延续,酵母菌种群

数量的变化在时间上形成前后自身对照,所以无需设置

对照实验。但要获得准确的实验数据,必须重复实验,

求得平均值

可增大稀释倍数后再计数

计数室

计数室(中间大方格)的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,其体积为______mm3 ,合_________mL。

1mm

0.1

1×10-4

血球计数板:一种专门计数较大单细胞微生物的仪器

计数室

计数室分为25中格(双线边)

每一中格又分为16小格

计数室是由___________个小格组成

25×16=400

如何计数?

五点取样法

样方法

每mL培养液中酵母菌数量=

=A (平均每个中格酵母细胞数)×25×104

×稀释倍数

A1

A2

A5

A3

A4

例题:

10ml培养液,稀释10倍,四个视野酵

母菌数量平均为7.25个,每个视野面积

0.25mm2,厚度0.1mm,估算出10ml

培养液中酵母菌的个体数。

C

考点二 分析“J”型曲线和“S”型曲线

资源无限的理想条件

资源有限的自然条件

不变

逐渐减小

无K值,持续增加

有K值,可在K值

附近上下波动

种群的特征和数量变化

种群的特征

在一定的自然区域内,同种生物的全部个体,叫种群。

种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。

提示 10/1 000×100%=1%。

×

×

√

√

×

×

出生率

迁入率

死亡率

迁出率

年龄组成

性别比例

年龄组成通过影响出生率和死亡率而间接影响种群密度和种群数量

性别比例只影响出生率。

种群密度是种群最基本的数量特征

种群密度

出生率和死亡率及迁入率和迁出率

1.分析种群的数量特征

年龄组成和性别比例

气候、食物、天敌、传染病

1.分析种群的数量特征

练习1(多选)下列有关种群数量特征的叙述,正确的是(

A.种群密度是种群最基本的数量特征,能反映出该种群在一段时间内的变化趋势

B.田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定

C.某农场丰富的植物资源致使黑线姬鼠大量繁殖,吸引鹰前来捕食,鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

D.为避免某地豹种群消亡,由另一地引入8只成年雌豹,经过十年,该地豹种群增至百余只,在此期间豹后代的性别比例明显改变

E.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比例越接近1∶1,则出生率越高

F.若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的出生率最高

BCE

【变式训练】下列为种群数量特征的两个概念图,有关分析错误的是

A.图1中预测种群数量未来变化趋势的主要依据是b

B.图1中的c为种群最基本的数量特征

C.图2中丁与图1中的a表示的含义相同

D.图2中丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度

C

二、种群密度的调查方法

思考:1、种群密度的调查方法有哪些?

2、样方法是否只适用于植物?

调查种群密度的方法

植物或活动范围小的动物

活动范围大的动物

选取

样方

计数

取

平均值

捕获并标记(数量为N1)

重捕、计数

二、种群密度的调查方法(样方法与标志重捕法比较)

随机

适中

不宜太少

双子叶

相同

迁入和迁出

样方法计数时应遵循的原则

计算原则

易错点分析

样方法是否只适用于植物?

对于活动能力弱、活动范围小的动物或某种昆虫卵也可用样方法调查

样方法只能用于调查生物的种群密度?

还能调查群落中植物的丰富度

练习2.蒲公英种群密度取样调查过程是( )

①随机选取若干样方 ②计数每个样方的个体数目 ③确定某一地段中的蒲公英为调查对象

④计算种群密度 ⑤求每个样方的种群密度

B

① ② ③ ⑤ ④ B. ③ ① ② ⑤ ④

C.① ③ ② ④ ⑤ D. ① ④ ② ③ ⑤

注意:(1)调查对象最好为双子叶植物。

(2)取样原则:随机取样。样方大小适中,不宜太少。

(3)取样方法:五点取样法、等距取样法。

(4)统计每个样方内的个体数目时,同种植物无论大小都应计数。若有正好在边界线上的个体,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,即只计数样方相邻两条边及其夹角上的个体。

(5)最后计算种群密度时,取所有样方的平均值。

五点取样法

等距取样法

样方法

——植物,昆虫卵、蚜虫、跳蝻等。

标志重捕法

——活动能力强、活动范围大的动物

初捕总数×重捕总数

即 N=

重捕标记数

使用方法:

确定调查对象

捕获数N2

标记数N0

捕获并标记(数量为N1)

重捕,计数

估算个体数量N,计算种群密度

N

N1

N2

N0

=

标志重捕法

——活动能力强、活动范围大的动物

未标志和被标志个体有同样的被捕机会,而且在调查期间,没有个体出生、死亡、迁入、迁出等。

误差来源:

使用前提:

请分析实际调查过程中以下因素造成的误差会导致结果与实际数据相比偏高还是偏低?

①标志物易脱落

②标志物影响动物的活动,导致更容易被人类捕捉

③标志物过于醒目,更容易被天敌捕食

④使用诱捕法捕捉动物,会使动物变得狡猾,不易被再次捕捉

偏高

偏低

偏高

偏高

请注意提问方式!是问“调查结果”还是“实际数据”?

练习3(多选)下列关于标志重捕法的叙述,正确的是

A.标志重捕法常用于调查活动能力强、活动范围广的动物的种群密度

B.跳蝻种群密度的调查只能采用标志重捕法

C.用标志重捕法调查田鼠种群密度及农田土壤小动物的丰富度

D.调查种群密度时,若被捕捉过的田鼠更难捉,则估算的种群密度偏低

E.用标志重捕法调查时,部分被标记个体的标记物脱落,将会导致调查结果较实际值偏小

F.标志重捕法调查得到的种群密度一般都是比较精准的现实反映

G.运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关

AG

种群年龄组成的类型

种群数量的变化

√

√

√

(4)种群数量达到K值时,都能在K值维持稳定( )

×

食物和空间

Nt=N0λt

保持不变

资源和空间

先增加后减小

环境容纳量

Nt=N0λt,λ代表种群数量增长倍数,不是增长率。λ>1时,种群密度增大;λ=1时,种群密度保持稳定;λ<1时,种群密度减小。

对“λ”的理解

练习4、调查某地乌鸦连续10年的种群数量变化,图中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,下列分析正确的是

A.乌鸦的种群密度

采用样方法调查

B.第3年和第9年的

乌鸦种群数量相同

C.第6年以前乌鸦种

群数量进行“J”型增长

D.第9~10年的

乌鸦种群数量最少

D

思

考

若不适应环境,则可能会灭亡;若适应新环境,在开始一段时间类似于“J”型增长,但最终呈“S”型增长。

当一个种群迁入一个新的环境时,种群数量如何变化?

阴影部分代表环境阻力,也可表示达尔文自然选择学说中被淘汰的部分。

K值变动的示意图

(1)同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响,当环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动。当种群偏离平均值的时候,会通过负反馈机制使种群数量回到一定范围内。

(2)环境遭受破坏后K值会下降;环境得到改善后K值会上升。

达到K值的时间?

达到K/2值的时间?

A′C′D′

A B C D

K值的四种表示方法

K/2

K

K

K

K

K/2

K/2

保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值

增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值

种群数量达环境容纳量的一半时种群增长速率最大,再生能力最强——把握K/2值处黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量又可保持种群高速增长”,从而不影响种群再生,符合可持续发展的原则

务必及时控制种群数量,严防达K/2值处(若达K/2值处,会导致该有害生物成灾)

讨论两曲线的应用

某非洲鲫鱼塘,要获得最大日捕捞量。应选择在 点捕捞。

A

B

C

D

D

为了保护鱼类资源不受破坏,并能持续地获得较大捕鱼量,应使被捕鱼群的种群数量保持在什么水平?为什么?

在K/2<种群数量<K时捕鱼,捕后应使种群数量保持在K/2。因为,可实现“既有较大收获量又可保持种群数量高速增长”, 。

某纺织厂为了节约成本,自组绵羊养殖场。该养殖场应使绵羊群的种群数量保持在什么水平?

保持在K值

A

成分、

空间、pH、温度等

理想的无限

有限的

探究方法:

抽样检测法

四、酵母菌种群数量变化

使酵母菌均匀分布,计数准确

不需要设置对照

实验,但需要重复实验。随着时间的延续,酵母菌种群

数量的变化在时间上形成前后自身对照,所以无需设置

对照实验。但要获得准确的实验数据,必须重复实验,

求得平均值

可增大稀释倍数后再计数

计数室

计数室(中间大方格)的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,其体积为______mm3 ,合_________mL。

1mm

0.1

1×10-4

血球计数板:一种专门计数较大单细胞微生物的仪器

计数室

计数室分为25中格(双线边)

每一中格又分为16小格

计数室是由___________个小格组成

25×16=400

如何计数?

五点取样法

样方法

每mL培养液中酵母菌数量=

=A (平均每个中格酵母细胞数)×25×104

×稀释倍数

A1

A2

A5

A3

A4

例题:

10ml培养液,稀释10倍,四个视野酵

母菌数量平均为7.25个,每个视野面积

0.25mm2,厚度0.1mm,估算出10ml

培养液中酵母菌的个体数。

C

考点二 分析“J”型曲线和“S”型曲线

资源无限的理想条件

资源有限的自然条件

不变

逐渐减小

无K值,持续增加

有K值,可在K值

附近上下波动

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园