6.1人口增长对生态环境的影响课件

文档属性

| 名称 | 6.1人口增长对生态环境的影响课件 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2008-11-27 10:47:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。 不仅行动受到了很大的限制,而且正常的生理活动和心理活动也受到了很大的限制,从而感受到每个人都需要有一个合理的生存空间。2、造成人群如此拥挤的可能的原因是什么?从表面上看,是由于

从根本上看,是由于人口在某一地区过于集中;人口增长过快以及人口流动过于集中。第1节

人口增长对生态环境的影响本节聚焦全球及我国人口的现状怎样?发展前景如何?

人口增长对生态环境有哪些影响?

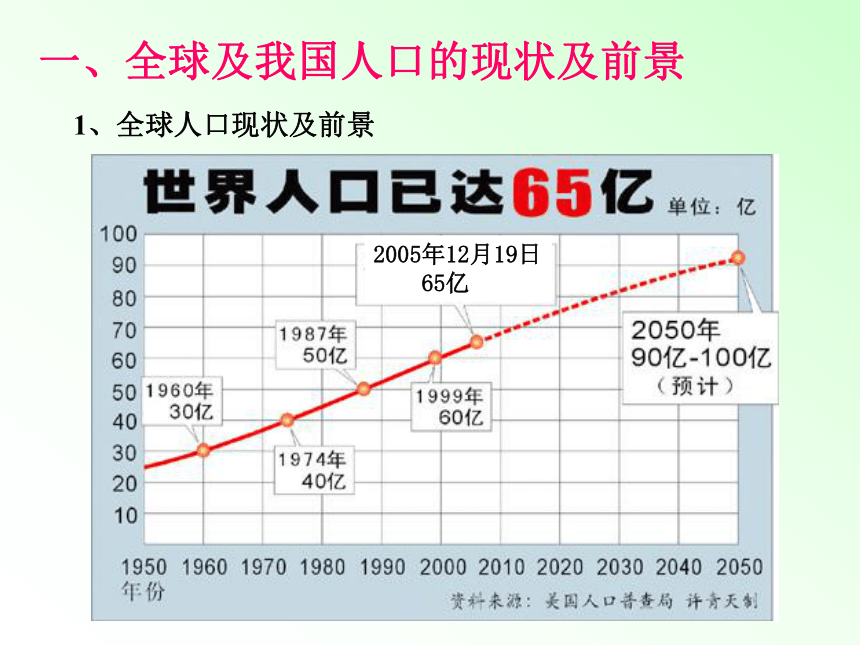

怎样协调人口与环境的关系?一、全球及我国人口的现状及前景1、全球人口现状及前景2005年12月19日

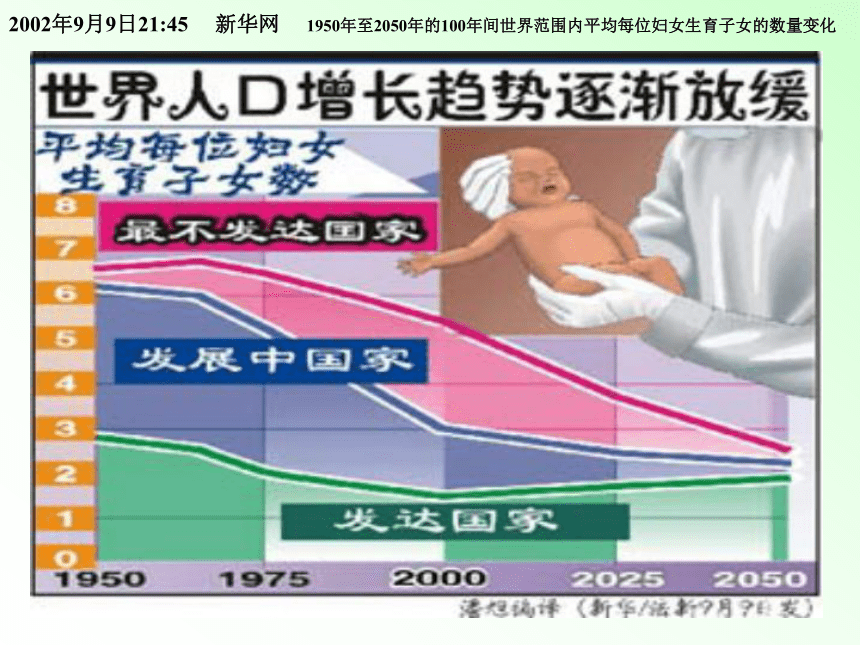

65亿 目前,全球平均每秒钟便有4.4个婴儿降生,不仅出生率令人震惊,而且分布也相当不平衡,不到57%的新生人口集中在亚洲,26%在非洲,9%在南美,5%在欧洲,3%在北美,不到1%在大洋洲。

目前世界人口增长速度是每天增加大约20万人,相当于一个有一定规模的城市的人口。 目前世界上人口最多的5个国家依次为:

中国(13亿)

印度(11亿)

美国(2.97亿)

印尼(2.23亿)

巴西(1.81亿)

预计到2050年,印度将拥有16亿人口,超过中国成为世界第一人口大国,而中国以14亿人口居第二位。

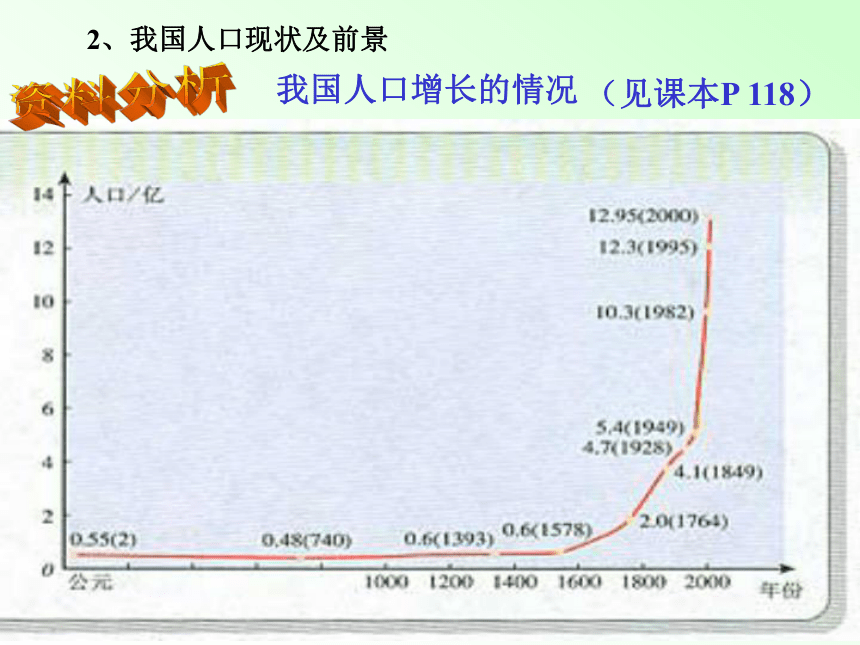

2、我国人口现状及前景1、我国人口近几百年来为什么会明显增多?2、生物种群消长的规律完全适用于人口增长的情况吗?(1)生育率较高和逐渐下降的死亡率,形成了巨大的“落差”,从而使人口增长加快。

(2)人口基数过大。 人是生物界中的一员,所以,生物种群消长规律有适用于人口增长的一面。但是,人不同于一般的生物:人具有特别发达和善于思维的大脑;具有制造工具和能动地调控人口增长以及能动地改造和保护自然的本领,等等。所以,生物种群的消长规律不完全适用于人口增长的情况。讨论我国人口的现状

2005年人口已经突破13亿

人口过快增长得到有效控制

出生率和自然增长率明显下降

目前进入低生育水平行列

人口基数大, 人口仍将持续增长

我国人口发展目标:

2005年

2010年

21世纪中叶

以后,

控制在13.3亿以内控制在14亿以内接近16亿 缓慢下降, 基本实现人口与经济、社会、环境和资源的协调发展。二、人口增长对生态环境的影响人的多种

需求水粮食森林、草原、燃料和矿物质等多种自然资源以及一定的生存空间。精神需求 由于人的各种需求直接或间接地依赖自然资源,所以随着人口的增加,对生态环境形成的压力也愈加沉重。人口众多对我国的生态环境产生了沉重的压力2、环境破坏及污染加剧1、对自然资源的压力(人均耕地不足世界人均的1/3)(人均淡水量只有世界人均的1/4)(人均占有量世界排位121位)滥伐森林北京出现沙尘暴,午后街头一片昏黄

沙尘暴大气污染酸 雨赤潮水污染土壤污染固体废弃物污染三、协调人口增长与环境的关系,促进人与自然和谐发展1. 控制人口增长。2. 加大保护环境和资源的力度。如植树种草,退耕还林、还草、还湖,防止沙漠化;监控、治理江河湖泊及海域的污染;加强生物多样性的保护和自然保护区建设,以及推进生态农业等。因治理沙漠化成效显著而荣获“全球500佳”称号的宁夏沙坡头村北京大兴留民营生态农场千里生态园附近高粱地吴江:农业生态园不施一丝化肥种出30万公斤水果 1.人口过快增加会导致

A.土地资源减少,水资源缺乏,环境污染加剧

B.森林资源破坏,打破了生态平衡,引起水土流

失、土地荒漠化、生物多样性减少等一系列问题。

C.能源需求不断增大,出现能源危机

D.?以上都是练习2、有关人口增长问题的叙述中,正确的是

A.世界各大洲中,人口自然增长率最高的是欧洲 B.人口增长越快越好,因为有充足的劳动力资源 C.人口过多会给社会增加一系列负担,所以人口发

展越慢越好 D.人口增长必须与社会、经济的发展相适应,与环

境、资源相协调2、近十几年来,我国东部沿海城市人口密度急剧增长,造成这一现象的主要原因是

年龄组成呈增长型 B. 性别比例适当

C. 迁入率大于迁出率 D. 出生率大于死亡率3、提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施是调节( ),措施要达到的目的是降低( )

种群密度 B. 年龄组成

C. 性别比例 D. 出生率DA2、书后习题:“现在的人,有五个孩子不算多,每个孩子又各有五个孩子。爷爷活着的时候,就有二十五个孙辈了。这就造成了社会上的人口多而物资少,虽然辛勤劳作,生活用品却依然匮乏。”这句话反映出作者的忧虑:如果不节制人口增长,将会对家庭和社会增加沉重的负担。1、近5年来“世界环境日”的主题是:

2002年——“让地球充满生机”;

2003年——“水——20亿生命之所系”;

2004年——“海洋兴亡,匹夫有责”;

2005年——“营造绿色城市,呵护地球家园”

2006年——“沙漠和沙漠化”。拓展题6.5是世界环境日2、解决这类问题的办法主要有:通过宣传教育,使各级行政负责人、企业负责人、全体职工以及当地居民都树立起人口与经济、社会、环境和资源协调发展的新思维以及走可持续发展之路的观念;各级政府要加大资金投入,以便大力开展有利于环保事业的科学研究和技术改造;对于近期无望解决环境污染的企业,结合产业结构的调整,依法并妥善实施“关”、“停”、“并”、“转”。

从根本上看,是由于人口在某一地区过于集中;人口增长过快以及人口流动过于集中。第1节

人口增长对生态环境的影响本节聚焦全球及我国人口的现状怎样?发展前景如何?

人口增长对生态环境有哪些影响?

怎样协调人口与环境的关系?一、全球及我国人口的现状及前景1、全球人口现状及前景2005年12月19日

65亿 目前,全球平均每秒钟便有4.4个婴儿降生,不仅出生率令人震惊,而且分布也相当不平衡,不到57%的新生人口集中在亚洲,26%在非洲,9%在南美,5%在欧洲,3%在北美,不到1%在大洋洲。

目前世界人口增长速度是每天增加大约20万人,相当于一个有一定规模的城市的人口。 目前世界上人口最多的5个国家依次为:

中国(13亿)

印度(11亿)

美国(2.97亿)

印尼(2.23亿)

巴西(1.81亿)

预计到2050年,印度将拥有16亿人口,超过中国成为世界第一人口大国,而中国以14亿人口居第二位。

2、我国人口现状及前景1、我国人口近几百年来为什么会明显增多?2、生物种群消长的规律完全适用于人口增长的情况吗?(1)生育率较高和逐渐下降的死亡率,形成了巨大的“落差”,从而使人口增长加快。

(2)人口基数过大。 人是生物界中的一员,所以,生物种群消长规律有适用于人口增长的一面。但是,人不同于一般的生物:人具有特别发达和善于思维的大脑;具有制造工具和能动地调控人口增长以及能动地改造和保护自然的本领,等等。所以,生物种群的消长规律不完全适用于人口增长的情况。讨论我国人口的现状

2005年人口已经突破13亿

人口过快增长得到有效控制

出生率和自然增长率明显下降

目前进入低生育水平行列

人口基数大, 人口仍将持续增长

我国人口发展目标:

2005年

2010年

21世纪中叶

以后,

控制在13.3亿以内控制在14亿以内接近16亿 缓慢下降, 基本实现人口与经济、社会、环境和资源的协调发展。二、人口增长对生态环境的影响人的多种

需求水粮食森林、草原、燃料和矿物质等多种自然资源以及一定的生存空间。精神需求 由于人的各种需求直接或间接地依赖自然资源,所以随着人口的增加,对生态环境形成的压力也愈加沉重。人口众多对我国的生态环境产生了沉重的压力2、环境破坏及污染加剧1、对自然资源的压力(人均耕地不足世界人均的1/3)(人均淡水量只有世界人均的1/4)(人均占有量世界排位121位)滥伐森林北京出现沙尘暴,午后街头一片昏黄

沙尘暴大气污染酸 雨赤潮水污染土壤污染固体废弃物污染三、协调人口增长与环境的关系,促进人与自然和谐发展1. 控制人口增长。2. 加大保护环境和资源的力度。如植树种草,退耕还林、还草、还湖,防止沙漠化;监控、治理江河湖泊及海域的污染;加强生物多样性的保护和自然保护区建设,以及推进生态农业等。因治理沙漠化成效显著而荣获“全球500佳”称号的宁夏沙坡头村北京大兴留民营生态农场千里生态园附近高粱地吴江:农业生态园不施一丝化肥种出30万公斤水果 1.人口过快增加会导致

A.土地资源减少,水资源缺乏,环境污染加剧

B.森林资源破坏,打破了生态平衡,引起水土流

失、土地荒漠化、生物多样性减少等一系列问题。

C.能源需求不断增大,出现能源危机

D.?以上都是练习2、有关人口增长问题的叙述中,正确的是

A.世界各大洲中,人口自然增长率最高的是欧洲 B.人口增长越快越好,因为有充足的劳动力资源 C.人口过多会给社会增加一系列负担,所以人口发

展越慢越好 D.人口增长必须与社会、经济的发展相适应,与环

境、资源相协调2、近十几年来,我国东部沿海城市人口密度急剧增长,造成这一现象的主要原因是

年龄组成呈增长型 B. 性别比例适当

C. 迁入率大于迁出率 D. 出生率大于死亡率3、提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施是调节( ),措施要达到的目的是降低( )

种群密度 B. 年龄组成

C. 性别比例 D. 出生率DA2、书后习题:“现在的人,有五个孩子不算多,每个孩子又各有五个孩子。爷爷活着的时候,就有二十五个孙辈了。这就造成了社会上的人口多而物资少,虽然辛勤劳作,生活用品却依然匮乏。”这句话反映出作者的忧虑:如果不节制人口增长,将会对家庭和社会增加沉重的负担。1、近5年来“世界环境日”的主题是:

2002年——“让地球充满生机”;

2003年——“水——20亿生命之所系”;

2004年——“海洋兴亡,匹夫有责”;

2005年——“营造绿色城市,呵护地球家园”

2006年——“沙漠和沙漠化”。拓展题6.5是世界环境日2、解决这类问题的办法主要有:通过宣传教育,使各级行政负责人、企业负责人、全体职工以及当地居民都树立起人口与经济、社会、环境和资源协调发展的新思维以及走可持续发展之路的观念;各级政府要加大资金投入,以便大力开展有利于环保事业的科学研究和技术改造;对于近期无望解决环境污染的企业,结合产业结构的调整,依法并妥善实施“关”、“停”、“并”、“转”。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园