人教版高中语文 必修五 11中国的建筑特征 上课课件(75张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 必修五 11中国的建筑特征 上课课件(75张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

导入新课

梁思成

中国建筑的特征

学习目标

知识与能力目标:

1、了解本文作者的有关情况,掌握相关文学常识。

2、理清作者的说明线索,列出课文的结构提纲。

3、掌握文章中的重要字词,能够运用比喻的修辞手法。

过程与方法目标:

1、学习本文科普文章的语言特色,并指导学生在说明文或议论文写作中有意识地学习和借鉴。

2、通过对课文的一些主要内容和观点展开讨论,提高学生探究问题的能力。

情感、态度与价值观目标:

1、激发学生对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。

2、通过学习,提高对我国建筑艺术的审美能力。

学习重难点

1、筛选文章主要信息,理解文章内容。?

3、领会作者独具匠心的构思谋篇的手法。

2、掌握作者独特的谋篇布局特点和写作特色。

作者简介

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家和建筑教育家 ,清华大学教授,中国共产党党员,广东省新会县人。毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。著有《清式营造则例》《中国建筑史》等。

梁思成

资料链接

梁思成与妻子林徽因

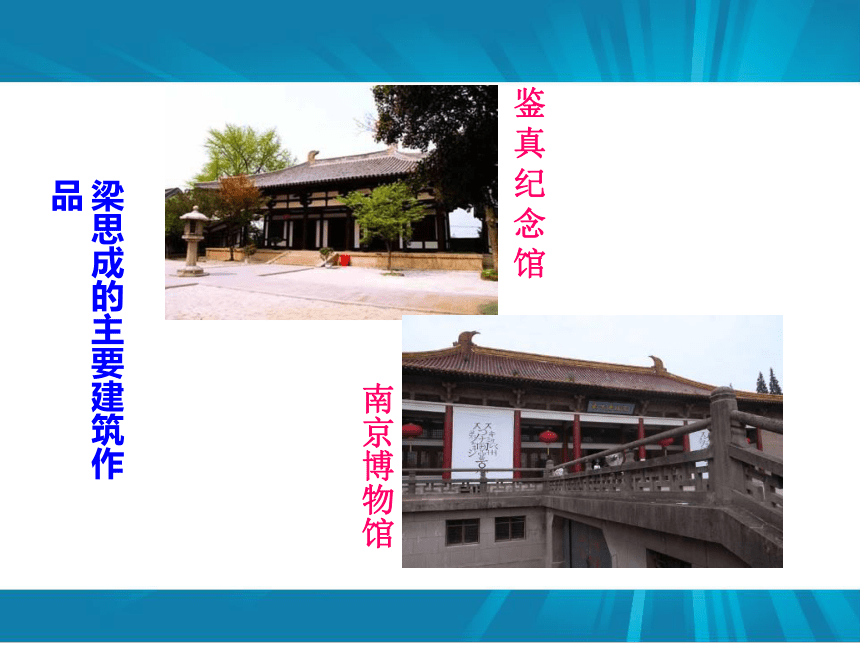

梁思成的主要建筑作品

鉴真纪念馆

南京博物馆

北京外国语学院教学楼

人民英雄纪念碑

中央民族大学礼堂

梁思成著作

题目介绍

题目“中国建筑的特征”,偏正短语。中心词“特征”,指事物作为标志的显著特色。定语逻辑严密,分为两个层面:“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,气宇轩昂,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈自豪的民族情感。

整体感知

本文分为四个部分:

第一部分(1—2):从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响 。

第二部分(3—13):谈中国建筑的九大特征 。

第三部分(14—17):探讨中国建筑的风格和手法。

第四部分(18):从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大 。

中国建筑的特征

概说

九大特征

风格、手法

可译性

自成体系,个别建筑物平面布置

结构

装饰

柱架

斗拱

举折、举架

屋顶朱红色为主

外露构件加工

有色琉璃瓦

课文讲解

1、作者首先从哪两个方面简要说明了中国建筑体系的独特性?

???? 作者从地域和历史,即空间和时间两方面说明了中国建筑的独特性。地域分布是广阔的,不独局限于中国境内,几乎涵盖了整个东亚大陆。历史则源远流长,公元前1500年时,这个体系就“已经基本形成了”,并“一直保留到了近代”。

2、中国建筑的特征十分丰富,在这篇课文中,作者主要向我们介绍了中国建筑的九点基本特征 ,这九点基本特征,是按什么顺序展开的 ?

由整体到局部

由主(结构)到次(装饰)

3、作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有哪些?

平面布置,表现出中国院落文化的特色。

结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性。

斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”。

屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

4、结合问题探讨中国建筑的结构特征。

中国房子是靠什么材料承重的?

依靠木材承重。房身部分以木材做立柱和横梁,成为一副梁架,每副梁架之间用枋、檩连接。

什么是斗拱?它的作用是什么?

斗拱是拱和斗综合构成的单位。作用是减少立柱和横梁交接处的剪力,以减少梁的折断的可能的。而正因为在斗拱的设计中体现出中国的建筑工匠们在建筑力学和建筑美学方面的智慧,斗拱的设计成为中国建筑中最显著的特征之一。

举折、举架是怎样构成的,它作用是什么?

举折、举架的作用是形成屋顶的坡度。

5、一间房子由下而上可以分成哪三部分 ?

下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶。

6、结合我们学过的古诗文,想想,在我们的诗文中,对中国建筑的装饰特点都有过什么样的描写?

“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”等等。从这样的语句中,我们可以看出,在中国建筑的装饰特征中,我们喜欢运用色彩鲜艳的颜色,而这些鲜艳的颜色中,寄托了中国人民对幸福的期盼。

想着,又往西行,不多远,照样也是三间大门,方是荣国府了。却不进正门,只进了西边角门。那轿夫抬进去,走了一射之地,将转弯时,便歇下退出去了。后面的婆子们已都下了轿,赶上前来。另换了三四个衣帽周全十七

《林黛玉进贾府》中的描写:

7、中国的一所房子在平面布局上有什么样的特点?

八岁的小厮上来,复抬起轿子。众婆子步下围随至一垂花门前落下。众小厮退出,众婆子上来打起轿帘,扶黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门,两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。

通过这段描写可以体会到中国的房屋往往左右均匀齐对称,构成显著的轴线。从中国建筑的平面布局上也可以体现出中国建筑文化的中规中矩和阶级分明的特点。

8、理解中国建筑的“文法”和“词汇”。

中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。

中国建筑“文法”是中国建筑几千来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。

作者以“词汇”和“文法”为喻,说明了“建筑的‘文章”’的构成原理,并进而与世界各民族的建筑相比较,说明中国建筑一直坚持木架结构法,并把它发展得尽善尽美,不但具有实用价值,还具有很高的艺术价值。

9、怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

10、 “文法” “词汇” “可译性”运用了哪种修辞手法?

运用了比喻的修辞手法。

11、分析这些比喻的表达作用 。

形象生动地表达出建筑的特点:

A.规则性;

B.独创性;

C.情感性.

12、本文中作者运用了哪些说明方法?

类比说明和举例说明。

类比说明

如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的。

举例说明

简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶。

在举例说明中做比较:

例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代窗子的‘内容’完全相同,但是各用不同的‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。又如天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽然大小不同,基本上是同一体裁的‘文章’。又如罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀。

13、参考课文及图片,说说中西建筑的不同风格。

以石料为主的西方建筑

中西建筑的不同风格

课堂小结

这是一篇科普作品,属于建筑学小论文。文章运用简洁、严密、明晰的语言阐明了中国建筑体系在世界各民族数千年文化史中的地位、地理分布、形成年代和历史意义,重点概况了中国建筑在结构和装饰上的基本特征,提出了中国建筑学的“文法”理论,以及各世界各民族建筑之间的“可译性”问题。梁思成学汇古今,融贯中西,一生留下众多的学术著作,我们学

习他的著作,了解中国建筑的特征,了解中国建筑的特征中体现出的中国的文化,是为了我们在今后的生活中更好的去体会、继承和发展中国建筑的美,同时,我们也应该意识到,今天所体会到的一切的美,源于对中国语言文字的结构和运用的揣摩和体会。

1.(浙江卷)下列各句中,没有错别字的一项是( )

A.书刊要装帧,门面要装潢,居室要装修,营造一个舒适温馨而又口味高雅的家可以说是工薪阶层中许多人的梦想。

B.舞台上,弟弟的朗颂声情并茂,姐姐的伴奏锦上添花;母亲心中的那丝担忧很快便烟消云散了。

高考链接

C.2008年1月以来,中国居民物价指数CPI出现了明显的涨幅,不少低收入家庭倍感通货膨涨的压力。

D.在骄阳的曝晒下,牵牛花堰旗息鼓,美人蕉慵倦无力,矜持的牡丹也耷拉下了高贵的头颅,失去了先前的神采。

【答案】A

【解析】B颂—诵 C涨—胀 D堰—偃。

2.(北京卷)下列句子中,划横线的成语使用不恰当的一句是( )

A.没有人仅因富甲一方而被长久纪念,相反,人们念念不忘的,大都是超脱于物质利益的追逐的人。

B.在军阀混战和北平沦陷期间,碧云寺孙中山衣冠冢得以保全,这多亏中山先生生前卫士谭惠泉等人恪尽职守,矢志护灵。

C.自行车队被两只高大威猛的藏獒追赶得几入绝境,最后靠下坡高速骑行才得以摆脱,队员们至今仍心有余悸。

D.暮春时节是潭柘寺“二乔玉兰”的盛花期,4月上旬,这两株玉兰的树冠上就布满了含英咀华的花蕾。

【答案】D

【解析】

A.富甲一方:拥有的钱财在地方上居第一位;

B.恪尽职守:谨慎认真地做好本职工作;

C.心有余悸:事情虽然过去,但回想起来,仍感到害怕;

D.含英咀华:嘴里含着花朵,品味花的芬芳,比喻品味、体会诗文中的精华。在此题中用来形容“花蕾”,使用有误,为本题正确选项。

3.(四川)仿照下面这句话,另选一种景物进行描写。要求句式基本一致,并运用比拟、比喻和排比的修辞手法。

层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

答:______________________________________________________________

【答案】

示例:悠悠白云中,隐约地横亘着一座座青山,有腼腆地躲进雾霭的,有大方地露出真容的;正如一把把直指苍穹的利剑,又如碧空中腾飞的巨龙,又如绵延不断的绿色屏障。

【解析】

本题考查的是句式的仿写。应注意题干要求;回应题中照应和暗示性词语;修辞手法要符合事理和情理;其中尤其要注意比喻的恰当性以及它与后面派生句子的搭配。

1、下列各组词语中没有错别字的一项是( )

??? A.葱茏 就序 保佑 勃然大怒

??? B.前题??????? 恢复??????? 垦荒??????? 此起彼伏

??? C.不逊??????? 趋势??????? 告戒??????? 错综复杂

??? D.家眷?????? 充沛????????关键???????? 改邪归正

课堂练习

A

2 、 根据句意,依次填入横线上的词语最恰当的一项是( )。

(1)谁能想到,如此_____的海水中竟没有鱼虾、水草,甚至连海边也寸草不生?

(2)在沙漠中,因空气的蒸发,泥土的_____,河流愈流愈小,终于干涸不见

(3)两三千年来,这个区域不断受到风沙的侵占,有些部分_____变成荒漠了。

A.辽阔 吸收 将要

B.广阔 浸入 甚至

C.浩荡 浸润 逐渐

C

3、 下列各句中没有语病的一项是( )

A.在初中阶段最后的一次全校运动会上,我终于发扬顽强的拼搏,拿下了八百米长跑的?冠军。

B.经过一个多月的跋山涉水,我们初步体会到红军二万五千里长征的艰辛。

C.这支唱不完的歌声,一直在人们的耳际、心头荡漾着。

D.他为了民族的兴亡和人民的利益奋斗了一生

B

4.对下列各句的说明方法依次判断正确的一项是( )。

①笑,是反映内心的一种面部表情。

②沙漠是人类最顽强的自然敌人之一。有史以来,人类就同沙漠不断地斗争。但是从古代的传说和史书的记载来看,过去人类没有能征服沙漠,若干住人的地区反而为沙漠所并吞。

A

③哪一种办法省时间?我们能一眼看出第一种办法好,后两种办法都窝了工。

④然而,令人惊叹的是,人们在这无鱼无草的海水里,竟能自由游弋;即使是不会游泳的人,也总是浮在水面上,不用担心会被淹死。

A.下定义 作诠释 作比较 举事例

B.作诠释 举事例 分类别 作比较

C.作诠释 下定义 举事例 分类别

D.下定义 作比较 作诠释 打比方

拓展阅读

《阿房宫赋》节选 作者:杜牧

阿房宫

六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落。长桥卧波,未云何龙?覆道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖晌,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

《阿房宫赋》朗读

如跋斯翼,知矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞 。

——《诗经》中描写周代宫殿建筑的诗句。

圆明园遗址欣赏

圆明园

研讨与练习答案

一、作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从主体上来谈中国建筑的,既设计结构特征,也涉及装饰特征。

二、作者所谓的中国建筑的“风格手法”,既寓于九大特征之中,又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”。守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑,这非常类似于语言中的“文法”,既有“拘束性”又有灵活性。

“各民族建筑之间的‘可译性’,即各民族建筑之间的可理解性。之所以需要理解,是因为各民族建筑的表现风格不一样;可理解的基础在于它们的“同一性质”。在文中,作者主要强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式。

1.以兄弟关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭},从而课件中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

2.以”帷幕”比喻墙壁,想象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

三、

3.以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉讲演,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

导入新课

梁思成

中国建筑的特征

学习目标

知识与能力目标:

1、了解本文作者的有关情况,掌握相关文学常识。

2、理清作者的说明线索,列出课文的结构提纲。

3、掌握文章中的重要字词,能够运用比喻的修辞手法。

过程与方法目标:

1、学习本文科普文章的语言特色,并指导学生在说明文或议论文写作中有意识地学习和借鉴。

2、通过对课文的一些主要内容和观点展开讨论,提高学生探究问题的能力。

情感、态度与价值观目标:

1、激发学生对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。

2、通过学习,提高对我国建筑艺术的审美能力。

学习重难点

1、筛选文章主要信息,理解文章内容。?

3、领会作者独具匠心的构思谋篇的手法。

2、掌握作者独特的谋篇布局特点和写作特色。

作者简介

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家和建筑教育家 ,清华大学教授,中国共产党党员,广东省新会县人。毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。著有《清式营造则例》《中国建筑史》等。

梁思成

资料链接

梁思成与妻子林徽因

梁思成的主要建筑作品

鉴真纪念馆

南京博物馆

北京外国语学院教学楼

人民英雄纪念碑

中央民族大学礼堂

梁思成著作

题目介绍

题目“中国建筑的特征”,偏正短语。中心词“特征”,指事物作为标志的显著特色。定语逻辑严密,分为两个层面:“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,气宇轩昂,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈自豪的民族情感。

整体感知

本文分为四个部分:

第一部分(1—2):从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响 。

第二部分(3—13):谈中国建筑的九大特征 。

第三部分(14—17):探讨中国建筑的风格和手法。

第四部分(18):从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大 。

中国建筑的特征

概说

九大特征

风格、手法

可译性

自成体系,个别建筑物平面布置

结构

装饰

柱架

斗拱

举折、举架

屋顶朱红色为主

外露构件加工

有色琉璃瓦

课文讲解

1、作者首先从哪两个方面简要说明了中国建筑体系的独特性?

???? 作者从地域和历史,即空间和时间两方面说明了中国建筑的独特性。地域分布是广阔的,不独局限于中国境内,几乎涵盖了整个东亚大陆。历史则源远流长,公元前1500年时,这个体系就“已经基本形成了”,并“一直保留到了近代”。

2、中国建筑的特征十分丰富,在这篇课文中,作者主要向我们介绍了中国建筑的九点基本特征 ,这九点基本特征,是按什么顺序展开的 ?

由整体到局部

由主(结构)到次(装饰)

3、作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有哪些?

平面布置,表现出中国院落文化的特色。

结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性。

斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”。

屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

4、结合问题探讨中国建筑的结构特征。

中国房子是靠什么材料承重的?

依靠木材承重。房身部分以木材做立柱和横梁,成为一副梁架,每副梁架之间用枋、檩连接。

什么是斗拱?它的作用是什么?

斗拱是拱和斗综合构成的单位。作用是减少立柱和横梁交接处的剪力,以减少梁的折断的可能的。而正因为在斗拱的设计中体现出中国的建筑工匠们在建筑力学和建筑美学方面的智慧,斗拱的设计成为中国建筑中最显著的特征之一。

举折、举架是怎样构成的,它作用是什么?

举折、举架的作用是形成屋顶的坡度。

5、一间房子由下而上可以分成哪三部分 ?

下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶。

6、结合我们学过的古诗文,想想,在我们的诗文中,对中国建筑的装饰特点都有过什么样的描写?

“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”等等。从这样的语句中,我们可以看出,在中国建筑的装饰特征中,我们喜欢运用色彩鲜艳的颜色,而这些鲜艳的颜色中,寄托了中国人民对幸福的期盼。

想着,又往西行,不多远,照样也是三间大门,方是荣国府了。却不进正门,只进了西边角门。那轿夫抬进去,走了一射之地,将转弯时,便歇下退出去了。后面的婆子们已都下了轿,赶上前来。另换了三四个衣帽周全十七

《林黛玉进贾府》中的描写:

7、中国的一所房子在平面布局上有什么样的特点?

八岁的小厮上来,复抬起轿子。众婆子步下围随至一垂花门前落下。众小厮退出,众婆子上来打起轿帘,扶黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门,两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。

通过这段描写可以体会到中国的房屋往往左右均匀齐对称,构成显著的轴线。从中国建筑的平面布局上也可以体现出中国建筑文化的中规中矩和阶级分明的特点。

8、理解中国建筑的“文法”和“词汇”。

中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。

中国建筑“文法”是中国建筑几千来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。

作者以“词汇”和“文法”为喻,说明了“建筑的‘文章”’的构成原理,并进而与世界各民族的建筑相比较,说明中国建筑一直坚持木架结构法,并把它发展得尽善尽美,不但具有实用价值,还具有很高的艺术价值。

9、怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

10、 “文法” “词汇” “可译性”运用了哪种修辞手法?

运用了比喻的修辞手法。

11、分析这些比喻的表达作用 。

形象生动地表达出建筑的特点:

A.规则性;

B.独创性;

C.情感性.

12、本文中作者运用了哪些说明方法?

类比说明和举例说明。

类比说明

如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的‘词汇’和‘文法’来处理它们的。

举例说明

简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶。

在举例说明中做比较:

例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代窗子的‘内容’完全相同,但是各用不同的‘词汇’和‘文法’,用自己的形式把这样一句‘话’说出来了。又如天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽然大小不同,基本上是同一体裁的‘文章’。又如罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,巴黎的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质,同样处理的市容点缀。

13、参考课文及图片,说说中西建筑的不同风格。

以石料为主的西方建筑

中西建筑的不同风格

课堂小结

这是一篇科普作品,属于建筑学小论文。文章运用简洁、严密、明晰的语言阐明了中国建筑体系在世界各民族数千年文化史中的地位、地理分布、形成年代和历史意义,重点概况了中国建筑在结构和装饰上的基本特征,提出了中国建筑学的“文法”理论,以及各世界各民族建筑之间的“可译性”问题。梁思成学汇古今,融贯中西,一生留下众多的学术著作,我们学

习他的著作,了解中国建筑的特征,了解中国建筑的特征中体现出的中国的文化,是为了我们在今后的生活中更好的去体会、继承和发展中国建筑的美,同时,我们也应该意识到,今天所体会到的一切的美,源于对中国语言文字的结构和运用的揣摩和体会。

1.(浙江卷)下列各句中,没有错别字的一项是( )

A.书刊要装帧,门面要装潢,居室要装修,营造一个舒适温馨而又口味高雅的家可以说是工薪阶层中许多人的梦想。

B.舞台上,弟弟的朗颂声情并茂,姐姐的伴奏锦上添花;母亲心中的那丝担忧很快便烟消云散了。

高考链接

C.2008年1月以来,中国居民物价指数CPI出现了明显的涨幅,不少低收入家庭倍感通货膨涨的压力。

D.在骄阳的曝晒下,牵牛花堰旗息鼓,美人蕉慵倦无力,矜持的牡丹也耷拉下了高贵的头颅,失去了先前的神采。

【答案】A

【解析】B颂—诵 C涨—胀 D堰—偃。

2.(北京卷)下列句子中,划横线的成语使用不恰当的一句是( )

A.没有人仅因富甲一方而被长久纪念,相反,人们念念不忘的,大都是超脱于物质利益的追逐的人。

B.在军阀混战和北平沦陷期间,碧云寺孙中山衣冠冢得以保全,这多亏中山先生生前卫士谭惠泉等人恪尽职守,矢志护灵。

C.自行车队被两只高大威猛的藏獒追赶得几入绝境,最后靠下坡高速骑行才得以摆脱,队员们至今仍心有余悸。

D.暮春时节是潭柘寺“二乔玉兰”的盛花期,4月上旬,这两株玉兰的树冠上就布满了含英咀华的花蕾。

【答案】D

【解析】

A.富甲一方:拥有的钱财在地方上居第一位;

B.恪尽职守:谨慎认真地做好本职工作;

C.心有余悸:事情虽然过去,但回想起来,仍感到害怕;

D.含英咀华:嘴里含着花朵,品味花的芬芳,比喻品味、体会诗文中的精华。在此题中用来形容“花蕾”,使用有误,为本题正确选项。

3.(四川)仿照下面这句话,另选一种景物进行描写。要求句式基本一致,并运用比拟、比喻和排比的修辞手法。

层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

答:______________________________________________________________

【答案】

示例:悠悠白云中,隐约地横亘着一座座青山,有腼腆地躲进雾霭的,有大方地露出真容的;正如一把把直指苍穹的利剑,又如碧空中腾飞的巨龙,又如绵延不断的绿色屏障。

【解析】

本题考查的是句式的仿写。应注意题干要求;回应题中照应和暗示性词语;修辞手法要符合事理和情理;其中尤其要注意比喻的恰当性以及它与后面派生句子的搭配。

1、下列各组词语中没有错别字的一项是( )

??? A.葱茏 就序 保佑 勃然大怒

??? B.前题??????? 恢复??????? 垦荒??????? 此起彼伏

??? C.不逊??????? 趋势??????? 告戒??????? 错综复杂

??? D.家眷?????? 充沛????????关键???????? 改邪归正

课堂练习

A

2 、 根据句意,依次填入横线上的词语最恰当的一项是( )。

(1)谁能想到,如此_____的海水中竟没有鱼虾、水草,甚至连海边也寸草不生?

(2)在沙漠中,因空气的蒸发,泥土的_____,河流愈流愈小,终于干涸不见

(3)两三千年来,这个区域不断受到风沙的侵占,有些部分_____变成荒漠了。

A.辽阔 吸收 将要

B.广阔 浸入 甚至

C.浩荡 浸润 逐渐

C

3、 下列各句中没有语病的一项是( )

A.在初中阶段最后的一次全校运动会上,我终于发扬顽强的拼搏,拿下了八百米长跑的?冠军。

B.经过一个多月的跋山涉水,我们初步体会到红军二万五千里长征的艰辛。

C.这支唱不完的歌声,一直在人们的耳际、心头荡漾着。

D.他为了民族的兴亡和人民的利益奋斗了一生

B

4.对下列各句的说明方法依次判断正确的一项是( )。

①笑,是反映内心的一种面部表情。

②沙漠是人类最顽强的自然敌人之一。有史以来,人类就同沙漠不断地斗争。但是从古代的传说和史书的记载来看,过去人类没有能征服沙漠,若干住人的地区反而为沙漠所并吞。

A

③哪一种办法省时间?我们能一眼看出第一种办法好,后两种办法都窝了工。

④然而,令人惊叹的是,人们在这无鱼无草的海水里,竟能自由游弋;即使是不会游泳的人,也总是浮在水面上,不用担心会被淹死。

A.下定义 作诠释 作比较 举事例

B.作诠释 举事例 分类别 作比较

C.作诠释 下定义 举事例 分类别

D.下定义 作比较 作诠释 打比方

拓展阅读

《阿房宫赋》节选 作者:杜牧

阿房宫

六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落。长桥卧波,未云何龙?覆道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖晌,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

《阿房宫赋》朗读

如跋斯翼,知矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞 。

——《诗经》中描写周代宫殿建筑的诗句。

圆明园遗址欣赏

圆明园

研讨与练习答案

一、作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从主体上来谈中国建筑的,既设计结构特征,也涉及装饰特征。

二、作者所谓的中国建筑的“风格手法”,既寓于九大特征之中,又在某些方面具有普遍意义,是一种“沿用的惯例”,是一种为世代遵循的“法式”。守之则能体现出中国建筑的一贯风格,创新则能建造出各具其妙的独特建筑,这非常类似于语言中的“文法”,既有“拘束性”又有灵活性。

“各民族建筑之间的‘可译性’,即各民族建筑之间的可理解性。之所以需要理解,是因为各民族建筑的表现风格不一样;可理解的基础在于它们的“同一性质”。在文中,作者主要强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式。

1.以兄弟关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭},从而课件中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

2.以”帷幕”比喻墙壁,想象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

三、

3.以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉讲演,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。