第六单元 生物与环境 综合试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第六单元 生物与环境 综合试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-03 19:01:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第六单元 第一、二章 综合试卷

时间:45分钟 满分:50

一、选择题

1.在山东省济南市区,有一个陈列着众多非洲“野生动物”的展览馆,里面的动物个个栩栩如生。地面上大象领头,各种野生动物或嘶鸣,或虎视眈眈,或警惕四望,活脱脱一幅非洲大草原实景画卷。试想在自然界中,影响一只大象在草原上生活的生态因素包括 ( )

A.草原上所有的植物、微生物和其他种类的动物

B.阳光、空气、温度、水分等非生物因素

C.A和B的总和

D.A和B的总和再加上草原上其他大象

2.[2019·湖南长沙]小芳某天的生物作业是自制生态瓶,她准备了小鱼、石头、容器和池塘水,如果要构成一个完整的生态系统,还应补充( )

A.分解者 B.生产者 C.消费者 D.非生物部分

3.杜甫的《春夜喜雨》脍炙人口,这首诗的意境能充分说明生物与环境的关系是 ( )

A.环境影响生物 B.生物适应环境 C.生物影响环境 D.环境适应生物

4.森林生态系统与草原生态系统相比,森林生态系统 ( )

A.动植物种类繁多,营养结构复杂 B.动植物种类繁多,营养结构简单

C.动植物种类和营养结构单一 D.动植物种类较少,营养结构复杂

5.如图表示受重金属镉污染的稻田生态系统中各成分之间的关系,下列说法正确的是 ( )

A.图中共有4条食物链 B.鸟和青蛙之间是竞争关系

C.体内积累镉最多的是水稻 D.稻田中的细菌和真菌属于生产者

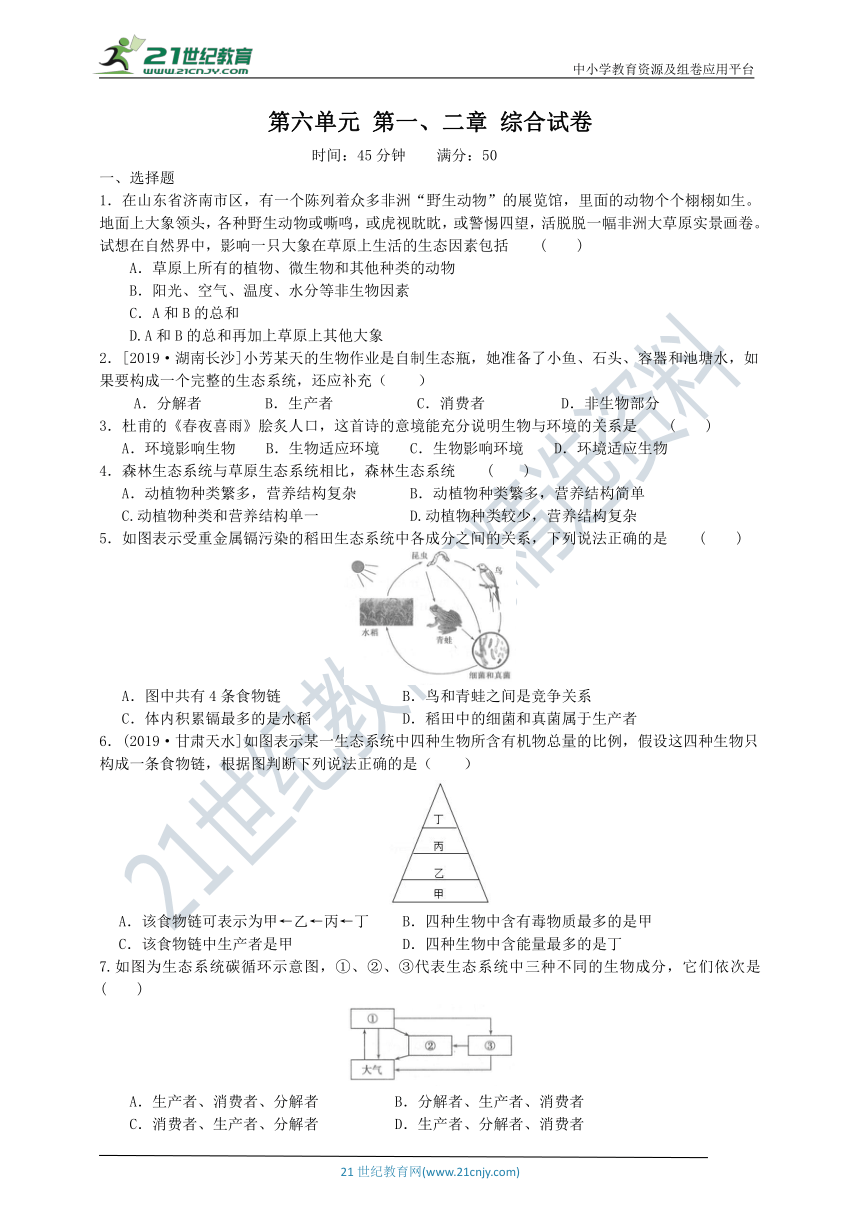

6.(2019·甘肃天水]如图表示某一生态系统中四种生物所含有机物总量的比例,假设这四种生物只构成一条食物链,根据图判断下列说法正确的是( )

A.该食物链可表示为甲←乙←丙←丁 B.四种生物中含有毒物质最多的是甲

C.该食物链中生产者是甲 D.四种生物中含能量最多的是丁

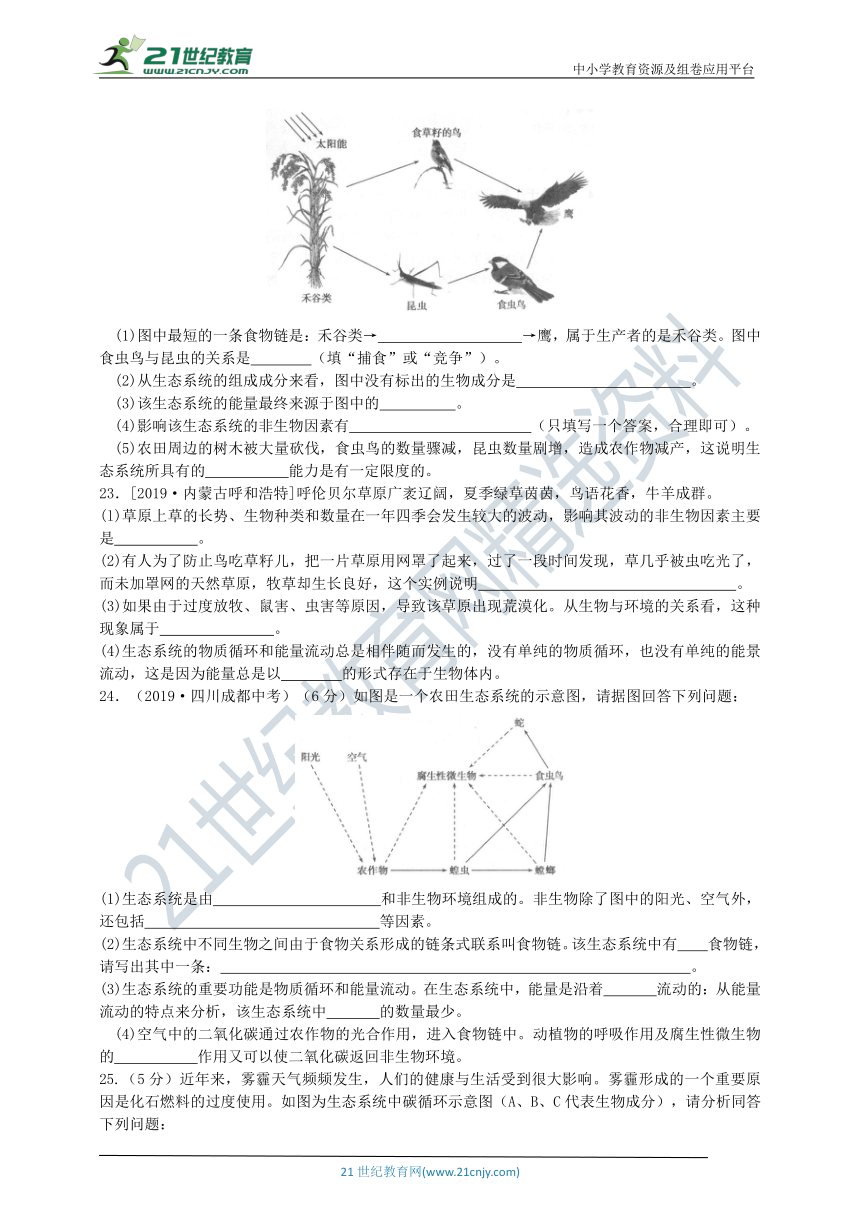

7.如图为生态系统碳循环示意图,①、②、③代表生态系统中三种不同的生物成分,它们依次是 ( )

A.生产者、消费者、分解者 B.分解者、生产者、消费者

C.消费者、生产者、分解者 D.生产者、分解者、消费者

8.[2019·广东]青藏高原的某自然保护区是高海拔地区生物多样性丰富的生态系统。高原鼠兔是保护区内的重要物种,题图是与其有关的食物网。下列说法正确的是( )

A.该食物网中包含高原鼠兔的食物链共有3条

B.太阳能是图中所有生物生命活动能量的根本来源

C.重金属污染物在该食物网中草的体内积累最多

D.该生态系统内各种生物数量和所占比例不变

9.人们不断地清除鱼塘中食肉的“黑鱼”,这样做是为了 ( )

A.保持生态平衡 B.调整能量在生态系统中流动的方向

C.保持生物群落的单一性 D.使物质能够尽快循环流动

10.一堆干草放久了,会被分解者分解,如果被羊吃了,会在羊体内分解,这能说明 ( )

A.动物在维持生态平衡中起重要作用

B.没有动物,生态系统的物质循环将无法进行

C.动物能把二氧化碳和水制造成有机物

D.动物能够促进生态系统中的物质循环

11.一般只要几平方米的生活范围就可以满足一只蝗虫对能量的要求,而几百平方千米的活动范围也不一定能满足老虎对能量的需求,此现象可解释为 ( )

A.老虎在食物链中的环节比蝗虫高 B.食物链中的能量流动是逐级递减的

C.老虎所需要的生活空间大 D.食物链中环节靠后的生物,数量少

12.(2019·湖北十堰中考)武当山和汉江河是十堰旅游的两张名片,它们分别属于森林生态系统和河流生态系统。下列相关说法正确的是 ( )

A.生态系统都是由生物成分和非生物成分组成的

B.“鼠→蛇→鹰”是武当山森林生态系统中常见的一条食物链

C.消灭森林中所有害虫,会更有益于该生态系统的稳定

D.上述两个生态系统彼此独立,互不关联

13.生态系统中,能量沿食物链流动,在流动过程中( )

A.获得的能量全部流向下一营养级 B.能获得上一营养级的能量的10%~20%

C.营养级越多,积聚的能量越多 D.分解者得不到食物链中流动的能量

14.南方热带雨林生态系统与农田生态系统相比,稳定性要强得多,下列与此相关的是 ( )

A.南方热带雨林生态系统所含的生物种类多,食物链和食物网更加复杂

B.农田生态系统中一般只有植物,而南方热带雨林生态系统中还有动物

C.农田生态系统受到人们的破坏严重

D.南方热带雨林生态系统的雨水充足

15.为了食用“野味”,人们大肆捕杀猫头鹰和蛇,致使某生态系统遭到破坏,这一事实说明了 ( )

A.只有绝对禁捕野生动物,生态系统才有调节能力

B.生态系统的自我调节能力是有限度的

C.生态系统无调节能力

D.生态系统的自我调节能力是无限的

16.某市生态旅游区是国家SA级景区,其中生活着多种生物,其中甲、乙、丙、丁4种生物构成一条食物链,它们的数量关系如图所示。在一段时间内,如果乙的数量增加,则会引起 ( )

A.丙的数量减少 B.丙、丁数量增加 C.甲的数量增加 D.丁的数量减少

17.[2019·湖北仙桃,5.1.5分]若淡水生态系统中存在一条食物链:甲→乙→丙→丁→戊。下列有关叙述,正确的是( )

A.该食物链中的生物就可构成一个生态系统 B.难分解的有毒物质在戊的体内最少

C.甲是生产者,乙、丙、丁、戊是消费者 D.丙捕食丁后,只有物质流入丁体内

18.(2019·江西中考)关于用模式图解释生物学现象,下列叙述正确的是 ( )

A.若对应“螳螂捕蝉,黄雀在后”中隐含的食物链,则甲代表蝉

B.若甲、乙、丙、丁分别代表卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,则模型表示蝗虫的发育过程

C.若表示氧气从外界进入组织细胞的过程,则氧从丙进入丁通过扩散作用实现

D.若甲、乙、丙、丁代表鱼类、两栖类、鸟类、哺乳类,则模型表示脊椎动物的进化历程

19.(2019·湖北随州模拟)初中语文课文中的《罗布泊,消逝的仙湖》中提到“胡杨林是牲畜天然的庇护所和栖息地,马、鹿、野骆驼、鹅喉羚、鸳鸯等百余种野生动物在林中繁衍生息,林中还伴着甘草、骆驼刺等多种沙生植物,它们共同组成了一个特殊的生态体系,营造了一个个绿洲……”下列有关上述资料中生物的叙述,错误的是 ( )

A.胡杨林所在的罗布泊湖可以看作一个完整的生态系统

B.从生物体的结构层次上看,野骆驼比骆驼刺多了系统

C.题中的文字描述的生物包含一个完整生态系统的所有成分

D.骆驼刺根系发达,可以生活在干旱的环境中,体现了生物对环境的适应

20.[2019·德州]如下图为某农田生态系统的食物网。下列有关叙述,错误的是( )

A.最高级消费者是鹰

B.昆虫与兔存在竞争关系

C.食物网中有7条食物链

D.鹰和食虫鸟的存在,有利于农田作物产量

二、非选择题

21.(3分)在生物与环境相互作用的漫长过程中,环境不断改变,影响着生物;生物也不断进化,适应并影响着环境。用你学过的生物学知识分析下列现象。

(1)大树在秋天落叶是生物对环境的 ;蚯蚓能疏松土壤并能给土壤增加肥力是生物对环境的影响。

(2)“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”诗句中表明了 (填“生物”或“非生物”)因素对鸭生活的影响。

(3)水中的生物大多生活在距水面150米以内的水层中,而150米以下几乎没有生物生存。请你分析:几乎没有植物的原因是 ;几乎没有动物的原因是缺少食物。

22.(6分)如图是某生态系统的食物网简图,请据图回答问题:

(1)图中最短的一条食物链是:禾谷类→ →鹰,属于生产者的是禾谷类。图中食虫鸟与昆虫的关系是 (填“捕食”或“竞争”)。

(2)从生态系统的组成成分来看,图中没有标出的生物成分是 。

(3)该生态系统的能量最终来源于图中的 。

(4)影响该生态系统的非生物因素有 (只填写一个答案,合理即可)。

(5)农田周边的树木被大量砍伐,食虫鸟的数量骤减,昆虫数量剧增,造成农作物减产,这说明生态系统所具有的 能力是有一定限度的。

23.[2019·内蒙古呼和浩特]呼伦贝尔草原广袤辽阔,夏季绿草茵茵,鸟语花香,牛羊成群。

(l)草原上草的长势、生物种类和数量在一年四季会发生较大的波动,影响其波动的非生物因素主要是 。

(2)有人为了防止鸟吃草籽儿,把一片草原用网罩了起来,过了一段时间发现,草几乎被虫吃光了,而未加罩网的天然草原,牧草却生长良好,这个实例说明 。

(3)如果由于过度放牧、鼠害、虫害等原因,导致该草原出现荒漠化。从生物与环境的关系看,这种现象属于 。

(4)生态系统的物质循环和能量流动总是相伴随而发生的,没有单纯的物质循环,也没有单纯的能景流动,这是因为能量总是以 的形式存在于生物体内。

24.(2019·四川成都中考)(6分)如图是一个农田生态系统的示意图,请据图回答下列问题:

(1)生态系统是由 和非生物环境组成的。非生物除了图中的阳光、空气外,还包括 等因素。

(2)生态系统中不同生物之间由于食物关系形成的链条式联系叫食物链。该生态系统中有 食物链,请写出其中一条: 。

(3)生态系统的重要功能是物质循环和能量流动。在生态系统中,能量是沿着 流动的:从能量流动的特点来分析,该生态系统中 的数量最少。

(4)空气中的二氧化碳通过农作物的光合作用,进入食物链中。动植物的呼吸作用及腐生性微生物的 作用又可以使二氧化碳返回非生物环境。

25.(5分)近年来,雾霾天气频频发生,人们的健康与生活受到很大影响。雾霾形成的一个重要原因是化石燃料的过度使用。如图为生态系统中碳循环示意图(A、B、C代表生物成分),请分析同答下列问题:

(1)图中A→B1→B2→B1构成了 ,该生态系统中的物质循环和能量流动都是沿着这个渠道进行的:图中C所代表的成分是 。

(2)碳元素是通过途径①,即A的 进入生物体内的:碳在生物体之间是以 的形式进行传递的:化石燃料是“高碳”能源,通过燃烧,其中的碳主要以 的形式进入大气。因此,为防止雾霾天气的形成,人们应采取的措施:一是要 ;二是要尽量减少化石燃料的燃烧 。

25.解析:(1)题图中的A→B1→B2→B3构成了一条食物链,生态系统的功能包括能量流动和物质循环,它们在生物间都是沿着食物链和食物网进行的。(2)无机环境中的碳元素主要以二氧化碳的形式通过绿色植物的光合作用进入生物群落。为防止雾霾天气的形成,人们应采取的措施有大量植树造林,减少化石燃料的燃烧,改善化石燃料的品质等。

参考答案:

1.D解析:影响一只大象在草原上生存的生态因素包括阳光、温度、水、空气等非生物因素,还有草原上所有的植物、微生物和其他种类的动物以及其他大象这些生物因素。

2.B

3.A解析:环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指影响某种生物个体生活的其他生物,包括同种和不同种的生物个体。《春夜喜雨》中的诗句“随风潜入夜,润物细无声”反映了非生物因素水分对生物的影响。

4.A解析:草原生态系统中的生物成分以草本植物为主,缺少高大的乔木,动植物种类比较少:而森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统,不仅有种类繁多的植被,还有多种多样的动物。所以森林生态系统与草原生态系统相比,动植物种类繁多,营养结构复杂。

5.B解析:食物链不包括非生物成分和分解者,题图中有2条食物链:水稻→昆虫→青蛙,水稻→昆虫→鸟,A错误。食物链中生物所处营养级越低,其体内有毒物质含量越低;生物所处营养级越高,其体内有毒物质含量越高。题图中营养级最高的是鸟和青蛙,因此体内积累镉最多的是鸟和青蛙,C错误。稻田中的营腐生生活的细菌和真菌等属于分解者而不是生产者,D错误。

6.C

7.D解析:生产者能进行光合作用吸收二氧化碳,也能进行呼吸作用释放二氧化碳,生产者和大气中的箭头应是双向的,因此①是生产者。①③都有箭头指向②,表示①③的遗体等都能被②利用,因此②是分解者,则③是消费者。所以①、②、③代表的生物成分依次是生产者、分解者、消费者。

8.B

9.B解析:生态系统中的能量流动的特点是:单向流动,逐级递减。在鱼塘中能量沿着食物链流动。人们不断地清除鱼塘中食肉的“黑鱼”,是为了调整能量在生态系统中流动的方向,使能量更多地流向对人类有益的部分。

10.D解析:动物作为消费者,直接或间接地以植物为食,通过消化和吸收,将摄取的有机物变成自身能够利用的物质。这些有机物在动物体内经过分解,释放能量,同时也产生二氧化碳、尿素等物质。动物排出的粪便或遗体经过分解者的分解后,也能释放出二氧化碳和各种无机盐等物质,这些物质又可以被生产者利用。可见,动物能促进生态系统的物质循环。

11.B解析:在生态系统中能量沿着食物链流动并逐级递减。老虎是营养级别很高的生物,故可得到的能量少,因此几百平方千米的活动范围也不一定能满足老虎对能量的需求。

12.A解析:食物链始于生产者,止于最高级消费者,分解者不写入食物链,箭头表示物质和能量流动方向,即箭头指向捕食者,“鼠→蛇→鹰”的起始部分不是生产者,因此不是一条食物链,B错误;若消灭所有的害虫,将产生近期或远期效应,使生态平衡失调或被破坏,C错误;生物圈中每一个生态系统都与周围的其他生态系统相关联,D错误。

13.B解析:在生态系统中能量流动的特点是单向流动、逐级递减的,一个营养级的能量一般有10%~20% 进入下一个营养级;营养级的能量有三个去向:①该营养级生 物呼吸作用消耗,②流入下一营养级(除最高营养级外),③流入分解者。

14.A解析:南方热带雨林生态系统的主要特点是动植物种类繁多,营养结构复杂,自我调节能力强,而自我调节能力越强的生态系统,其生态平衡稳定性也越强,故南方热带雨林生态系统与农田生态系统相比,其稳定性要强得多。

15.B解析:一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的自我调节能力。为了食用“野味”,人们大肆捕杀猫头鹰和蛇。致使某生态系 统遭到破坏。这说明了生态系统的自我调节能力是有限的。如果外界的干扰超过了一定限度,生态系统就会遭到破坏。

16.B解析:能量在沿着食物链流动的过程中,是逐级递减的.所以食物链中个体数量最多的生物是生产者,故题图中食物链为:丙→甲→乙→丁。如果乙的数量增加,丁以乙为食,丁的数量会增多;而乙以甲为食,甲的数量减少,丙的数量因甲的数量减少而增多。

17.C

18.C解析:食物链中只包含生产者和消费者,食物链从生产者开始,到最高营养级结束,若对应“螳螂捕蝉,黄雀在后”中隐含的食物链,则甲代表植物,乙代表蝉,丙代表螳螂,丁代表黄雀,故A错误:蝗虫的发育过程属于不完全变态发育,包括卵、幼虫和成虫三个阶段,若甲、乙、丙、丁分别代表卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,则模型不能表示蝗虫的发育过程,故B错误;脊椎动物的进化历程为鱼类→两栖类→,若甲、乙、丙、丁代表鱼类、两栖类、鸟类、哺乳类,则模型不能表示脊椎动物的进化历程,故D错误。

19.C解析:题中的文字描述的生物胡杨以及甘草、骆驼刺等多种沙生植物属于生产者,马、鹿、野骆驼、鹅喉羚、鸳鸯等百余种野生动物属于消费者,若要构成一个完整生态系统,还缺少分解者和非生物部分。

20.C

21.(1)适应 (2)非生物 (3)缺少阳光

21.解析:(1)秋天,大树的叶子纷纷落下,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失;同时还能减少热量散失,避免大树因温度过低而冻伤甚至冻死,因此秋季植物落叶是植物对秋季干燥、寒冷环境的一种适应。蚯蚓钻洞能使土壤疏松,蚯蚓的排出物还能增加土壤肥力,表明生物能影响环境。(2)温度影响生物的分布、生长和发育。春天温度升高,江水变暖,鸭子开始下水游泳。“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”体现了非生物因素温度对生物鸭子的影响。(3)水中的植物主要分布在距水面150米以内的水层,因为距水面150米以内的水层有阳光;大多数水生动物生活在距水面150米以内的水层,是因为在该水层有植物,能满足其对食物的需求。

22.(1)食草籽的鸟(只答鸟不给分) 捕食 (2)分解者(答腐生细菌、真菌也给分) (3)太阳能 (4)光、空气、水分、土壤、温度等(任写一个即可) (5)自我调节

25.解析:(1)食物链反映的是各种生物之间吃与被吃的关系。食物链的起始点一定是生产者(主要是绿色植物),食物链通常写成“甲→乙→丙→……”的形式。题图表示一个简单的食物网,含有2条食物链:禾谷类→食草籽的鸟→鹰:禾谷类→昆虫→食虫鸟→鹰。图中最短的一条食物链是:禾谷类→ 食草籽的鸟→鹰。食虫鸟以昆虫为食,两者属于捕食关系。(2)一个完整的生态系统是由生物成分和非生物成分组成的,生物成分包括生产者、消费者和分解者,该生态系统的生物成分还应有分解者。(3)在生态系统中,只有绿色植物才能进行光合作用制造有机物,所制造的有机物中储存着来自阳光的能量,所以此生态系统中各种生物生命活动所需要的能量最终来源于图中的太阳能。(4)生态系统中的非生物因素有光、空气、水分、温度等。(5)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,维持着一种动态的平衡,这说明生态系统具有一定的自我调节能力。农田周边的树木被大量砍伐,最终造成农作物减产,这说明生态系统的自我调节能力是有一定限度的。

23.(1)温度和水分 (2)生物和环境是一个不可分割的整体 (3)生物影响环境 (4)有机物

24.(1)生物(成分) 水、土壤、温度、湿度、风力 (2)2 农作物→蝗虫→螳螂→食虫鸟→蛇(或农作物→蝗虫→ 食虫鸟→ 蛇) (3)食物链 蛇 (4)分解

24.解析:(1)生态系统是由生物(成分)和非生物环境组成的。非生物除了图中的阳光、空气外,还包括水、土壤、温度、湿度、风力等因素。(2)生态系统中不同生物之间由于食物关系形成的链条式联系叫食物链。该生态系统中有2条食物链,即农作物→蝗虫→螳螂→食虫鸟→蛇和农作物→蝗虫→食虫鸟→蛇。(3)生态系统的重要功能是物质循环和能量流动。在生态系统中,能量是沿着食物链流动的;能量在沿着食物链传递的过程中逐级递减,相邻两个营养级传递的效率是10 %~20%.从能量流动的特点来分析,营养级越高,生物数量越少,所以该生态系统中蛇的数量最少。(4)空气中的二氧化碳通过农作物的光合作用,进入食物链中。动植物的呼吸作用及腐生性微生物的分解作用又可以使二氧化碳返回非生物环境。

25.(1)食物链 分解者 (2)光合作用 有机物 二氧化碳 植树造林(合理即可)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)