第6课《藤野先生》教案(3课时)

图片预览

文档简介

课题:《藤野先生》第一课时

课型:新授课 年级科目:八上语文

课标要求:在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

学习目标:

诵读课文,整体感知文意,理清思路。

选取典型事例,抓住主要特征刻画人物形象、找出人物品质。

学习重难点:目标2

自学指导:1、介绍时代背景,助你理解文章主题:这篇散文记叙了作者1902年夏末至1906年初春在日本留学的生活片断。写作年代则是在鲁迅离别了藤野先生二十余年后的1926年10月12日。鲁迅到日本学,本想以学医来救国救民,可在仙台医学专科学校学习时,有一次观看反映日俄战争的影片,片中中国人看日本枪毙给俄国人做侦探的中国人的麻木神情给鲁迅以很大的刺激。从此,他弃医学文,决心用文艺作为武器进行战斗,从而唤起国民的觉醒。鲁迅写此文时,正当“三·一八”惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击“正人君子”的迫害,抒发自己的强烈的爱国主义情感和歌颂没有民族偏见、正直、热情的藤野先生所代表的日本人民对中国人民的友谊。

2、速读课文,扫清障碍(做到借助课文注释和词典对文中字的形、音和词的含义有清楚明白的了解,为研习课文内容扫清障碍。)

课时安排:三课时

教学过程:导入并板书课题

预习检测

1.给加点的字注音。

绯红( ) 宛如( ) 驿站( ) 解 剖( ) 油光可鉴( )

畸形( ) 不逊( ) 匿名( ) 杳无消息( ) 深恶痛疾( )

诘责( ) 凄然( ) 教诲( ) 瞥 见( ) 抑扬顿挫( )

2.鲁迅,生于1881年,于1936年去世,浙江绍兴人,中国近代伟大的________ 、 ________ 和 ____ ____ 。他有散文集《_____ ___》,散文诗集《____ ___》,小说集《____ __》和《___ ___》,神话小说集《_________》。成就最大的是他的杂文,比如《_____ ___》《____ ___》《____ ___》等。他的一篇小说《_____ ____》是近代中国第一篇白话小说。

二、合作探究

1、再读课文,理清文脉(速读课文,完成表格)

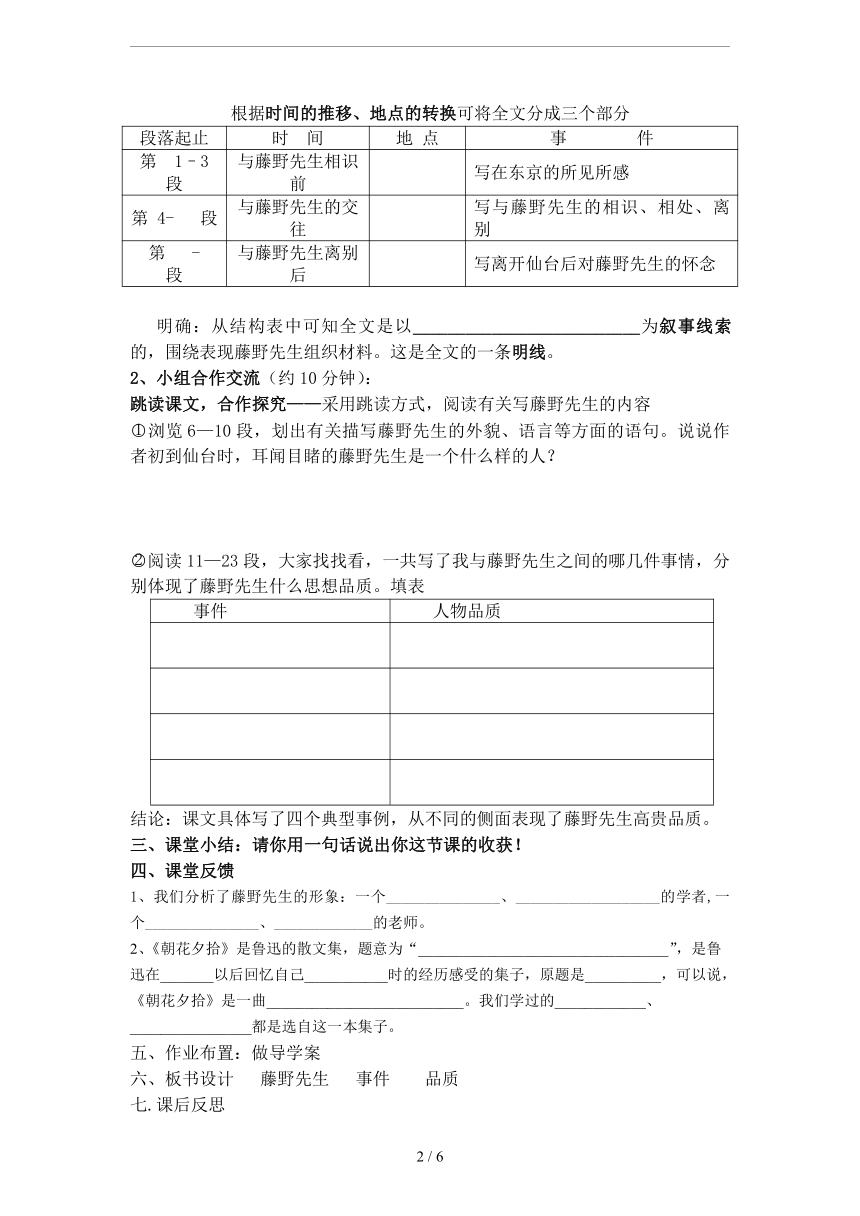

根据时间的推移、地点的转换可将全文分成三个部分

段落起止 时 间 地 点 事 件

第 1–3 段 与藤野先生相识前 写在东京的所见所感

第 4- 段 与藤野先生的交往 写与藤野先生的相识、相处、离别

第 - 段 与藤野先生离别后 写离开仙台后对藤野先生的怀念

明确:从结构表中可知全文是以__________________________为叙事线索的,围绕表现藤野先生组织材料。这是全文的一条明线。

2、小组合作交流(约10分钟):

跳读课文,合作探究——采用跳读方式,阅读有关写藤野先生的内容

浏览6—10段,划出有关描写藤野先生的外貌、语言等方面的语句。说说作者初到仙台时,耳闻目睹的藤野先生是一个什么样的人?

阅读11—23段,大家找找看,一共写了我与藤野先生之间的哪几件事情,分别体现了藤野先生什么思想品质。填表

事件 人物品质

结论:课文具体写了四个典型事例,从不同的侧面表现了藤野先生高贵品质。

三、课堂小结:请你用一句话说出你这节课的收获!

四、课堂反馈

1、我们分析了藤野先生的形象:一个_______________、___________________的学者,一个_______________、_____________的老师。

2、《朝花夕拾》是鲁迅的散文集,题意为“_________________________________”,是鲁迅在_______以后回忆自己___________时的经历感受的集子,原题是__________,可以说,《朝花夕拾》是一曲__________________________。我们学过的____________、________________都是选自这一本集子。

五、作业布置:做导学案

六、板书设计 藤野先生 事件 品质

七.课后反思

序号:002 课题:《藤野先生》第二课时 备课日期:8月30日

课型:新授课 备课人:吴国建 年级科目:八上语文

课标要求:对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并能运用合作的方式,共同探讨疑难问题。

学习目标:

1.精读课文,品析课文4、5段。

2.学习领会语言的感彩,品析 “无非”“大概”等副词对表达文意的作用。

学习重难点:精读课文,品析4、5段和“无非”“大概”等副词对表达文意的作用

自学指导:

1、各小组展示合作学习中能解决的问题和存疑问题,汇报每个学生参与学习的情况;

2、教师释疑解惑。

3、品析课文方法:学会概括文章的主要内容,善于抓住关键词句,体会其中蕴含的深层含义,领会作者的思想感情。

课时安排:三课时

学习流程:导入并板书课题

预习检测

1、对下面一段话运用的修辞方法判断正确的一项是:( )

(“清国留学生”)头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

A.比喻 借代 夸张 B.比喻 夸张 反语

C.夸张 反语 拟人 D.反语 比喻 对比

2、贯穿这篇文章的线索有明暗两条,它们是( )

A.藤野先生的高贵品质。 B.鲁迅先生强烈的爱国主义感情。

C.鲁迅与藤野先生交往的过程。D.“我”到日本后的所见所闻所感。

二、合作探究

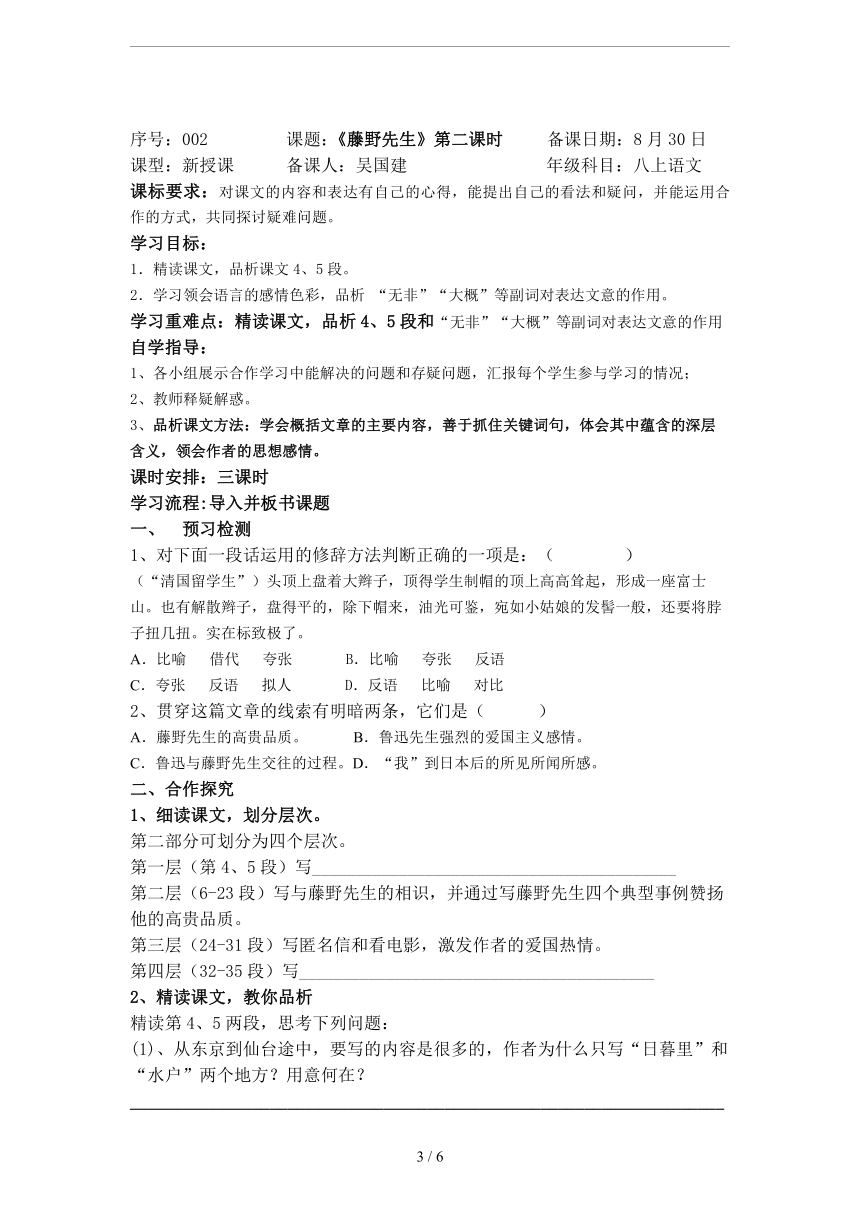

1、细读课文,划分层次。

第二部分可划分为四个层次。

第一层(第4、5段)写__________________________________________

第二层(6-23段)写与藤野先生的相识,并通过写藤野先生四个典型事例赞扬他的高贵品质。

第三层(24-31段)写匿名信和看电影,激发作者的爱国热情。

第四层(32-35段)写_________________________________________

2、精读课文,教你品析

精读第4、5两段,思考下列问题:

(1)、从东京到仙台途中,要写的内容是很多的,作者为什么只写“日暮里”和“水户”两个地方?用意何在?

________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)、鲁迅到仙台后,受到了哪些优待?

(3)、“大概”对表达句子的意思有什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)、“居然睡安稳了”“居然”一词有什么表达作用?

(品析课文方法:学会概括主要内容,善于抓住关键词句,体会其中蕴含的深层含义,领会作者的思想感情。)

3、精读课文,尝试品析。

(1)鲁迅先生为什么要离开东京去仙台学医呢?研读第1-3段,从中找到答案。

(2)又是什么原因让鲁迅弃医从文,离开藤野先生的呢?研习第24—31段,从中找到答案。

事件 对鲁迅先生的影响

三、课堂小结:本文有明暗两条线索,明线是作者与藤野先生的交往,暗线是作者思想感情的变化。本文围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料,按时间先后顺序组织材料。

四、课堂反馈

1、本文写的作者与藤野先生交往的四个典型事例是

① ②

③ ④

2、这些事例分别表现藤野先生的思想品质是

① ②

③ ④

3、鲁迅先生先是抱着医学救国的思想去日本留学,后来又弃医从文,从鲁迅先生的人生选择中你想到了什么?

五、作业布置:做导学案

六、板书设计 藤野先生 事件 对鲁迅先生的影响

课后反思

序号:003 课题:《藤野先生》第三课时 备课日期:8月31日

课型:新授课 备课人:吴国建 年级科目:八上语文

课表要求:对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价

学习目标:领会语言的感彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

学习重难点:领会语言的感彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

自学指导:小组合作探究,查找资料。

课时安排:三课时

教学过程:导入并板书课题

一、预习检测

1、《藤野先生》的体裁是 ( )。

A 抒情散文 B 叙事散文 C 说理散文 D 散文诗

2、叙事散文和短篇小说最主要的区别是( )

A 小说篇幅长而散文篇幅短。 B 小说故事性比散文强。

C 散文形散而神不散,在创作方法上比小说有更多的自由。

D 散文的内容是真实的,而小说的人物和故事情节一般是虚构的。

3、《藤野先生》的主题是 ( )

A 赞扬日本教师藤野先生优秀的品质、崇高的精神和伟大的人格。

B 表现作者献身祖国人民、不畏艰苦不断探求救国救民真理的革命精神。

C 既赞扬了藤野先生的高贵品质,也表现了作者强烈的爱国主义精神。

二、合作探究

阅读语段,回答问题。

(一)①中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。②但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。③第二年添教霉菌学,细菌的形状全是用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。④但偏有中国人夹在里边,给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人:在讲堂里的还有一个我。

⑤“万岁!”他们(A)都拍掌欢呼起来。

⑥这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。⑦此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们(B)也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!⑧但在那时那地,我的意见却变化了。

(二)这一学年没有完业,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要着,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

(1)(一)段中第①句话“所以”连接的两个分句之间有因果关系吗?作者为什么要这样说呢?

答:

(2)指出(一)段中运用叙述、议论、抒情的部分。叙述从 到 ,议论从 到 抒情

(3)文中两个“他们”各指的是什么人?

A

B

(4)(一)段中的第⑧句“那时那地”指的是 ,“我的意见却变化了”指的是 。

(5)作者为什么感到“这一声特别听得刺耳”?选择正确的解释( )

A.民族自尊心受到严重挫伤。 B.对噪音特别反感。

C.听不惯日本学生的疯狂欢呼。 D.认为课堂上不应该大声吹呼。

(6)“何尝”是哪类词?对表达句意起什么作用?

答:

(7)“呜呼,无法可想!”的含义是什么?

答:

(二)段中“那一回”指的是

(9)从(二)中看“我的意见都变化了”的原因是什么?

(10)从表达方式看(一)段以 为主,(二)段以 为主。

三、课堂小结:文章赞扬了日本学者藤野先生正直、热诚、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他真挚、深沉的怀念之情,追述了自己当年为国为民而“弃医从文”的思想变化,表达了要同反动派斗争到底的决心。全文洋溢着鲁迅强烈爱国主义思想感情,确实让我们深深反思:在人生道路的选择上,我们应该怎么做?

四、课堂反馈

解剖学是两个教授分任的。最初是骨学。其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……。”

1.这段文字对藤野先生进行了哪些方面的描写?

2.这段文字对藤野先生的描写是正面描写?还是侧面描写?

3.从这段描写中,可以看出藤野先生是个怎样的人?

作业布置:做基础训练

板书设计 藤野先生 叙述 议论 抒情

七、课后反思

/

课型:新授课 年级科目:八上语文

课标要求:在通读课文的基础上,理清思路,理解主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

学习目标:

诵读课文,整体感知文意,理清思路。

选取典型事例,抓住主要特征刻画人物形象、找出人物品质。

学习重难点:目标2

自学指导:1、介绍时代背景,助你理解文章主题:这篇散文记叙了作者1902年夏末至1906年初春在日本留学的生活片断。写作年代则是在鲁迅离别了藤野先生二十余年后的1926年10月12日。鲁迅到日本学,本想以学医来救国救民,可在仙台医学专科学校学习时,有一次观看反映日俄战争的影片,片中中国人看日本枪毙给俄国人做侦探的中国人的麻木神情给鲁迅以很大的刺激。从此,他弃医学文,决心用文艺作为武器进行战斗,从而唤起国民的觉醒。鲁迅写此文时,正当“三·一八”惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击“正人君子”的迫害,抒发自己的强烈的爱国主义情感和歌颂没有民族偏见、正直、热情的藤野先生所代表的日本人民对中国人民的友谊。

2、速读课文,扫清障碍(做到借助课文注释和词典对文中字的形、音和词的含义有清楚明白的了解,为研习课文内容扫清障碍。)

课时安排:三课时

教学过程:导入并板书课题

预习检测

1.给加点的字注音。

绯红( ) 宛如( ) 驿站( ) 解 剖( ) 油光可鉴( )

畸形( ) 不逊( ) 匿名( ) 杳无消息( ) 深恶痛疾( )

诘责( ) 凄然( ) 教诲( ) 瞥 见( ) 抑扬顿挫( )

2.鲁迅,生于1881年,于1936年去世,浙江绍兴人,中国近代伟大的________ 、 ________ 和 ____ ____ 。他有散文集《_____ ___》,散文诗集《____ ___》,小说集《____ __》和《___ ___》,神话小说集《_________》。成就最大的是他的杂文,比如《_____ ___》《____ ___》《____ ___》等。他的一篇小说《_____ ____》是近代中国第一篇白话小说。

二、合作探究

1、再读课文,理清文脉(速读课文,完成表格)

根据时间的推移、地点的转换可将全文分成三个部分

段落起止 时 间 地 点 事 件

第 1–3 段 与藤野先生相识前 写在东京的所见所感

第 4- 段 与藤野先生的交往 写与藤野先生的相识、相处、离别

第 - 段 与藤野先生离别后 写离开仙台后对藤野先生的怀念

明确:从结构表中可知全文是以__________________________为叙事线索的,围绕表现藤野先生组织材料。这是全文的一条明线。

2、小组合作交流(约10分钟):

跳读课文,合作探究——采用跳读方式,阅读有关写藤野先生的内容

浏览6—10段,划出有关描写藤野先生的外貌、语言等方面的语句。说说作者初到仙台时,耳闻目睹的藤野先生是一个什么样的人?

阅读11—23段,大家找找看,一共写了我与藤野先生之间的哪几件事情,分别体现了藤野先生什么思想品质。填表

事件 人物品质

结论:课文具体写了四个典型事例,从不同的侧面表现了藤野先生高贵品质。

三、课堂小结:请你用一句话说出你这节课的收获!

四、课堂反馈

1、我们分析了藤野先生的形象:一个_______________、___________________的学者,一个_______________、_____________的老师。

2、《朝花夕拾》是鲁迅的散文集,题意为“_________________________________”,是鲁迅在_______以后回忆自己___________时的经历感受的集子,原题是__________,可以说,《朝花夕拾》是一曲__________________________。我们学过的____________、________________都是选自这一本集子。

五、作业布置:做导学案

六、板书设计 藤野先生 事件 品质

七.课后反思

序号:002 课题:《藤野先生》第二课时 备课日期:8月30日

课型:新授课 备课人:吴国建 年级科目:八上语文

课标要求:对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并能运用合作的方式,共同探讨疑难问题。

学习目标:

1.精读课文,品析课文4、5段。

2.学习领会语言的感彩,品析 “无非”“大概”等副词对表达文意的作用。

学习重难点:精读课文,品析4、5段和“无非”“大概”等副词对表达文意的作用

自学指导:

1、各小组展示合作学习中能解决的问题和存疑问题,汇报每个学生参与学习的情况;

2、教师释疑解惑。

3、品析课文方法:学会概括文章的主要内容,善于抓住关键词句,体会其中蕴含的深层含义,领会作者的思想感情。

课时安排:三课时

学习流程:导入并板书课题

预习检测

1、对下面一段话运用的修辞方法判断正确的一项是:( )

(“清国留学生”)头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

A.比喻 借代 夸张 B.比喻 夸张 反语

C.夸张 反语 拟人 D.反语 比喻 对比

2、贯穿这篇文章的线索有明暗两条,它们是( )

A.藤野先生的高贵品质。 B.鲁迅先生强烈的爱国主义感情。

C.鲁迅与藤野先生交往的过程。D.“我”到日本后的所见所闻所感。

二、合作探究

1、细读课文,划分层次。

第二部分可划分为四个层次。

第一层(第4、5段)写__________________________________________

第二层(6-23段)写与藤野先生的相识,并通过写藤野先生四个典型事例赞扬他的高贵品质。

第三层(24-31段)写匿名信和看电影,激发作者的爱国热情。

第四层(32-35段)写_________________________________________

2、精读课文,教你品析

精读第4、5两段,思考下列问题:

(1)、从东京到仙台途中,要写的内容是很多的,作者为什么只写“日暮里”和“水户”两个地方?用意何在?

________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)、鲁迅到仙台后,受到了哪些优待?

(3)、“大概”对表达句子的意思有什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)、“居然睡安稳了”“居然”一词有什么表达作用?

(品析课文方法:学会概括主要内容,善于抓住关键词句,体会其中蕴含的深层含义,领会作者的思想感情。)

3、精读课文,尝试品析。

(1)鲁迅先生为什么要离开东京去仙台学医呢?研读第1-3段,从中找到答案。

(2)又是什么原因让鲁迅弃医从文,离开藤野先生的呢?研习第24—31段,从中找到答案。

事件 对鲁迅先生的影响

三、课堂小结:本文有明暗两条线索,明线是作者与藤野先生的交往,暗线是作者思想感情的变化。本文围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料,按时间先后顺序组织材料。

四、课堂反馈

1、本文写的作者与藤野先生交往的四个典型事例是

① ②

③ ④

2、这些事例分别表现藤野先生的思想品质是

① ②

③ ④

3、鲁迅先生先是抱着医学救国的思想去日本留学,后来又弃医从文,从鲁迅先生的人生选择中你想到了什么?

五、作业布置:做导学案

六、板书设计 藤野先生 事件 对鲁迅先生的影响

课后反思

序号:003 课题:《藤野先生》第三课时 备课日期:8月31日

课型:新授课 备课人:吴国建 年级科目:八上语文

课表要求:对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价

学习目标:领会语言的感彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

学习重难点:领会语言的感彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

自学指导:小组合作探究,查找资料。

课时安排:三课时

教学过程:导入并板书课题

一、预习检测

1、《藤野先生》的体裁是 ( )。

A 抒情散文 B 叙事散文 C 说理散文 D 散文诗

2、叙事散文和短篇小说最主要的区别是( )

A 小说篇幅长而散文篇幅短。 B 小说故事性比散文强。

C 散文形散而神不散,在创作方法上比小说有更多的自由。

D 散文的内容是真实的,而小说的人物和故事情节一般是虚构的。

3、《藤野先生》的主题是 ( )

A 赞扬日本教师藤野先生优秀的品质、崇高的精神和伟大的人格。

B 表现作者献身祖国人民、不畏艰苦不断探求救国救民真理的革命精神。

C 既赞扬了藤野先生的高贵品质,也表现了作者强烈的爱国主义精神。

二、合作探究

阅读语段,回答问题。

(一)①中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。②但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。③第二年添教霉菌学,细菌的形状全是用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。④但偏有中国人夹在里边,给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人:在讲堂里的还有一个我。

⑤“万岁!”他们(A)都拍掌欢呼起来。

⑥这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。⑦此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们(B)也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!⑧但在那时那地,我的意见却变化了。

(二)这一学年没有完业,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要着,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

(1)(一)段中第①句话“所以”连接的两个分句之间有因果关系吗?作者为什么要这样说呢?

答:

(2)指出(一)段中运用叙述、议论、抒情的部分。叙述从 到 ,议论从 到 抒情

(3)文中两个“他们”各指的是什么人?

A

B

(4)(一)段中的第⑧句“那时那地”指的是 ,“我的意见却变化了”指的是 。

(5)作者为什么感到“这一声特别听得刺耳”?选择正确的解释( )

A.民族自尊心受到严重挫伤。 B.对噪音特别反感。

C.听不惯日本学生的疯狂欢呼。 D.认为课堂上不应该大声吹呼。

(6)“何尝”是哪类词?对表达句意起什么作用?

答:

(7)“呜呼,无法可想!”的含义是什么?

答:

(二)段中“那一回”指的是

(9)从(二)中看“我的意见都变化了”的原因是什么?

(10)从表达方式看(一)段以 为主,(二)段以 为主。

三、课堂小结:文章赞扬了日本学者藤野先生正直、热诚、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他真挚、深沉的怀念之情,追述了自己当年为国为民而“弃医从文”的思想变化,表达了要同反动派斗争到底的决心。全文洋溢着鲁迅强烈爱国主义思想感情,确实让我们深深反思:在人生道路的选择上,我们应该怎么做?

四、课堂反馈

解剖学是两个教授分任的。最初是骨学。其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……。”

1.这段文字对藤野先生进行了哪些方面的描写?

2.这段文字对藤野先生的描写是正面描写?还是侧面描写?

3.从这段描写中,可以看出藤野先生是个怎样的人?

作业布置:做基础训练

板书设计 藤野先生 叙述 议论 抒情

七、课后反思

/

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读