群落的演替

图片预览

文档简介

课件18张PPT。群落的演替湖南省祁东县二中 彭 敏1883年喀拉喀托火山爆发

问题探讨生物如何一步步地定居在新土地上的?

这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?演替

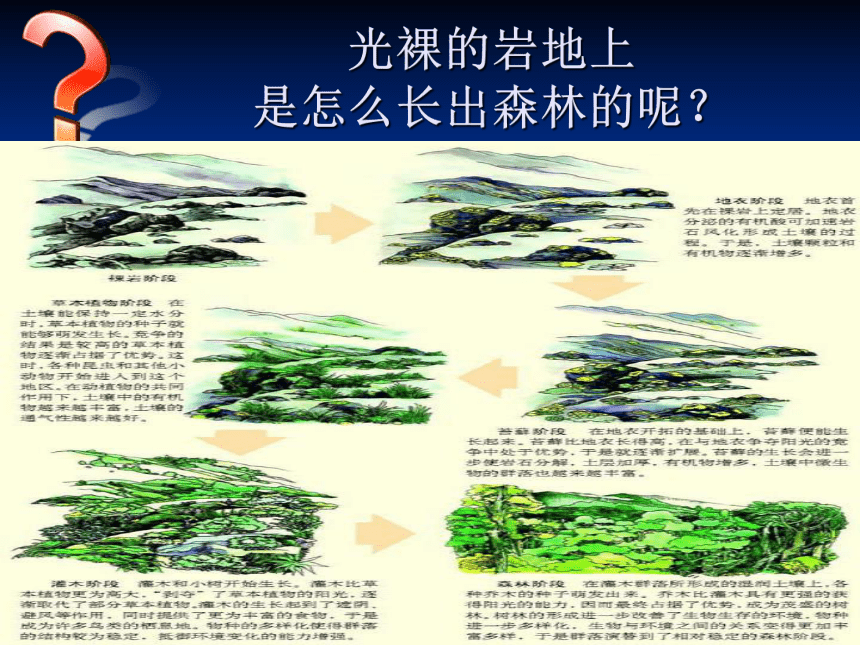

随着时间的推移,一个群落被一个群落代替的过程,就叫做演替。光裸的岩地上 是怎么长出森林的呢?思考与讨论在这个演替的过程中大致的阶段如何?

光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

在这个演替的过程岩地、植物、群落的结构发生了哪些变化?

弃耕农田上的演替与裸岩上演替的过程完全相同吗? 杂草 灌木 出现乔木 乔木林群落的演替类型

1、原生演替

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

2、次生演替

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。一般初生演替的阶段裸地

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段 土壤发展趋成熟

植物高度增加,层次变得鲜明

植物种类增加(多元化)

植物的高度及密度增加,改变当地微气候

植物替代的速度随演替时间而减慢

最后的群落较早前的群落稳定次生演替例举人类活动对群落演替的影响1.解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2.如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?人类活动对群落演替的影响 1.砍伐森林、填湖造地、捕杀动物;

2.封山育林、治理沙漠、管理草原。

人类活动使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。人类活动对群落演替的影响环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

生物本身不断进行繁殖,迁徙或迁移。

群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

种内和种间关系不断发生变化。

人类活动的干扰。群落演替的原因 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一? 砍伐森林变为耕地后会造成什么后果? 退耕还林、退牧还草、退田还湖 我国已实施大规模退耕还林、退牧还草、

退田还湖等重要政策,并从2003年1月起开始

实施《退耕还林条例》。 退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。 返回退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。 返回退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。

这一地区有可能恢复原来群落的结构吗?演替

随着时间的推移,一个群落被一个群落代替的过程,就叫做演替。光裸的岩地上 是怎么长出森林的呢?思考与讨论在这个演替的过程中大致的阶段如何?

光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

在这个演替的过程岩地、植物、群落的结构发生了哪些变化?

弃耕农田上的演替与裸岩上演替的过程完全相同吗? 杂草 灌木 出现乔木 乔木林群落的演替类型

1、原生演替

在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。如:沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

2、次生演替

原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。一般初生演替的阶段裸地

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段 土壤发展趋成熟

植物高度增加,层次变得鲜明

植物种类增加(多元化)

植物的高度及密度增加,改变当地微气候

植物替代的速度随演替时间而减慢

最后的群落较早前的群落稳定次生演替例举人类活动对群落演替的影响1.解释小路周围杂草的分布与人类活动的关系?

2.如小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象吗?人类活动对群落演替的影响 1.砍伐森林、填湖造地、捕杀动物;

2.封山育林、治理沙漠、管理草原。

人类活动使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。人类活动对群落演替的影响环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

生物本身不断进行繁殖,迁徙或迁移。

群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

种内和种间关系不断发生变化。

人类活动的干扰。群落演替的原因 为什么大面积围湖造田是洪灾频繁发生的原因之一? 砍伐森林变为耕地后会造成什么后果? 退耕还林、退牧还草、退田还湖 我国已实施大规模退耕还林、退牧还草、

退田还湖等重要政策,并从2003年1月起开始

实施《退耕还林条例》。 退耕还林

1999年开始在四川、陕西、甘肃三省试点,2002年全面实施,已累计完成退耕还林3.18×106 hm2,荒山造林3.25×106 hm2,中央累计投入达232亿元。规划在2010年前退耕还林1.47×107 hm2,宜林荒山荒地造林1.73×107 hm2。工程建成后,工程区将增加林草覆盖率5个百分点,水土流失控制面积8.67×107 hm2,防风固沙控制面积1.03×108 hm2。这是50多年来我国涉及范围最广、任务量最大、农民参与度最高的生态建设工程。 返回退牧还草

从2003年起,用5年时间,在蒙甘宁西部荒漠草原、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原和青藏高原东部江河源草原,先期集中治理6.67×107 hm2,约占西部地区严重退化草原的40%。“退牧还草”将采取禁牧、休牧和划区轮牧三种形式进行,实行草场围栏封育,适当建设人工草地和饲草料基地,大力推行舍饲圈养。力争五年内,使工程区内退化的草原得到基本恢复,天然草场得到休养生息,变过牧超载为以草定畜,达到草畜平衡,实现草原资源的永续利用,建立起与畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统。 返回退田还湖

1998年以来,为治理长江水患,国家实施了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”的方针。5年来的“退田还湖”,已使第一大淡水湖──鄱阳湖面积由3950 km2“长”到了5100 km2,第二大淡水湖──洞庭湖面积增长了35%,恢复到60年前的4 350 km2。两大湖区为此搬迁的移民相当于三峡移民的1.4倍。两大湖泊的扩容,改善了长江流域的生态。目前,长江干流水面恢复了1 400多km2,增加蓄洪容积1.3×1010 m3。这是历史上自唐宋以来第一次从围湖造田转变为大规模的退田还湖。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园