人教新课标必修3自我检测(群落的结构)

文档属性

| 名称 | 人教新课标必修3自我检测(群落的结构) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 378.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2010-12-01 10:48:00 | ||

图片预览

文档简介

自我检测

基础达标

1.浅海中牡蛎与鱼类、节肢动物、棘皮动物等生物生活在一起。这些生物构成了( )

A.群落

B.种群

C.生态因子

D.海生动物

解析:首先很容易排除C、D两个选项,然后根据种群和群落的区别判断。

答案:A

2.下列实例中,属于生物群落的是( )

A.一片草地上蝗虫的全部幼虫和成虫

B.一块朽木上的全部真菌

C.一棵枯树和其上的苔藓、真菌、昆虫、蜗牛等?

D.一块水田里的全部水稻、水草、鱼、虾及其他生物

解析:枯树不属于生物。在自然界中,不存在没有动物栖居的植物群,也没有不与植物发生关系的动物群,因此,群落就是指生物群落而言。而对生物群落的命名则是以群落中主要的植物种类命名的,如草原、森林、农田等生物群落。

答案:D

3.下列各组生物之间,对于食物竞争最激烈的是( )

A.蛙和昆虫

B.狼和兔

C.牛和羊

D.鲸和磷虾

解析:A、B、D三项都是捕食关系,只有C项,牛和羊生活所需的条件相近,种间斗争最激烈。

答案:C

4.白蚁的消化道中生活着多鞭毛虫,能分泌一种酶来消化白蚁的食物,若杀死这种原生动物,白蚁就会饿死。而多鞭毛虫离开白蚁的消化道也不能生存,白蚁和多鞭毛虫的关系是( )

A.种内互助

B.寄生

C.共生

D.捕食

解析:白蚁和多鞭毛虫之间是典型的“同生共死”的互利共生现象。

答案:C

5.培养细菌的固体培养基上,有时会被个别青霉污染,在青霉的周围往往不长细菌,这种现象应属于( )

A.种内斗争

B.互利共生

C.竞争

D.适应

解析:青霉和细菌之间属种间竞争现象。

答案:C

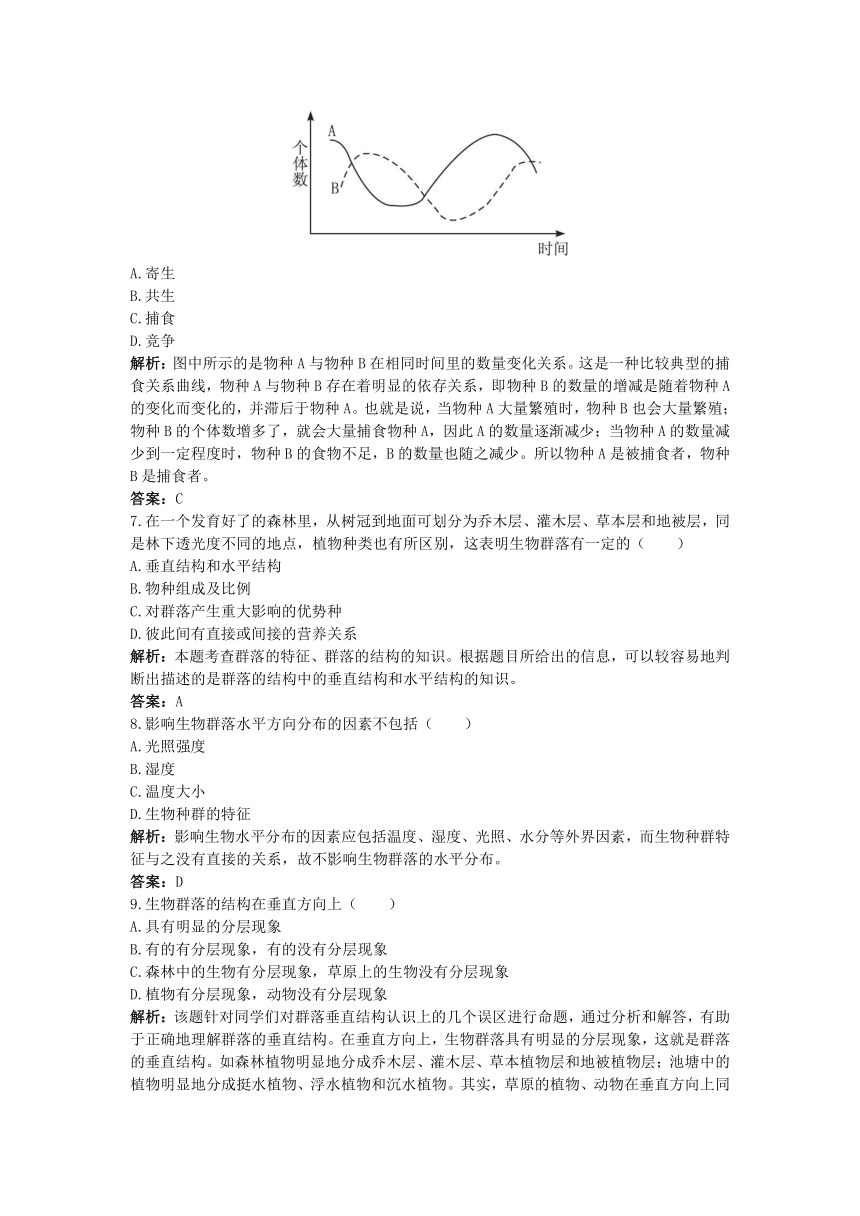

6.下图所表示的物种A与物种B的关系是( )

A.寄生

B.共生

C.捕食

D.竞争

解析:图中所示的是物种A与物种B在相同时间里的数量变化关系。这是一种比较典型的捕食关系曲线,物种A与物种B存在着明显的依存关系,即物种B的数量的增减是随着物种A的变化而变化的,并滞后于物种A。也就是说,当物种A大量繁殖时,物种B也会大量繁殖;物种B的个体数增多了,就会大量捕食物种A,因此A的数量逐渐减少;当物种A的数量减少到一定程度时,物种B的食物不足,B的数量也随之减少。所以物种A是被捕食者,物种B是捕食者。

答案:C

7.在一个发育好了的森林里,从树冠到地面可划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同是林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别,这表明生物群落有一定的( )

A.垂直结构和水平结构

B.物种组成及比例

C.对群落产生重大影响的优势种

D.彼此间有直接或间接的营养关系

解析:本题考查群落的特征、群落的结构的知识。根据题目所给出的信息,可以较容易地判断出描述的是群落的结构中的垂直结构和水平结构的知识。

答案:A

8.影响生物群落水平方向分布的因素不包括( )

A.光照强度

B.湿度

C.温度大小

D.生物种群的特征

解析:影响生物水平分布的因素应包括温度、湿度、光照、水分等外界因素,而生物种群特征与之没有直接的关系,故不影响生物群落的水平分布。

答案:D

9.生物群落的结构在垂直方向上( )

A.具有明显的分层现象

B.有的有分层现象,有的没有分层现象

C.森林中的生物有分层现象,草原上的生物没有分层现象

D.植物有分层现象,动物没有分层现象

解析:该题针对同学们对群落垂直结构认识上的几个误区进行命题,通过分析和解答,有助于正确地理解群落的垂直结构。在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象,这就是群落的垂直结构。如森林植物明显地分成乔木层、灌木层、草本植物层和地被植物层;池塘中的植物明显地分成挺水植物、浮水植物和沉水植物。其实,草原的植物、动物在垂直方向上同样也明显地分层,如地上、地表、地下都有动植物分布。因此,分层现象是普遍的。

答案:A

更上一层

10.海洋水域的上层多为绿藻,中层多为褐藻,下层多为红藻。这一生态现象说明:

(1)影响海洋水域中藻类植物分布的主要生态因素是______。随着海洋深度的增加,______逐渐减弱,水域中所分布的藻类植物的种类也就随之出现差异。

(2)各种藻类植物在海洋水域的______方向上有明显分层的现象,叫做这个生物群落的______结构。

(3)生物群落的结构与环境中的各种______密切相关。

解析:与此题相关的知识点是生物群落的结构和生态因素。生物群落的结构包括垂直结构和水平结构。在海洋水域的不同水层中,分布着不同的藻类植物,这种在垂直方向上的分层现象显然属于垂直结构。引起藻类植物在海洋水域中出现明显分层现象的主要生态因素是阳光。水域越深,光线越弱,藻类植物细胞内的叶绿素含量越少。这一生态现象充分说明,生物群落结构的形成受生态因素的影响。

答案:(1)阳光 光线 (2)垂直 垂直 (3)生态因素

11.生态学家高斯在实验室做过这样的实验:他将两种草履虫,即有尾草履虫和双小核草履虫分别培养在容器中,各给以细菌作为食物,不久两种草履虫分裂繁殖并和细菌数量达到平衡。但是如果把两种草履虫放在同一培养皿中,给以细菌混合培养,16天后,结果如下图:(直线:双小核草履虫;虚线:有尾草履虫)

(1)从图中可以看出,混合培养后,能正常生长的是____________,不能正常生长的是____________。两个种群的竞争非常激烈,是因为它们在时间、空间和营养关系上都非常相似,即它们的______非常相似。

(2)试分析高斯实验结果的原因。生物学上称这种现象是什么?

(3)混合培养后,能正常生长的个体发展趋势是____________,在这个发展过程中,生物因素间的关系将由____________转变为____________。

(4)如果在自然界中,两种草履虫生活在同一环境里,是否会发生与高斯实验相同的结果?说明原因。

解析:本题考查学生识图、分析图象的能力。从图象上我们可以看到,混合培养后,双小核草履虫的数量增加,而有尾草履虫的数量则急剧减少,说明两者发生了激烈的竞争,竞争的结果是:双小核草履虫繁殖速度高于有尾草履虫,具有一定优越性,因此在食物数量有限的情况下,它就能胜过有尾草履虫而生存下来。当单独培养时,两物种的空间、食物非常相似,此时两者是竞争的关系,当双小核草履虫在竞争中取胜时,本物种大量繁殖,由于过度繁殖,会在种群内部发生激烈的种内斗争。

答案:(1)双小核草履虫 有尾草履虫 生态位 (2)由于双小核草履虫繁殖速度略高于有尾草履虫,具有一定的优越性,因此在食物数量有限的情况下,它就能胜过有尾草履虫而生存下来。生物学上称这种现象为种间竞争。(3)先增加然后稳定 竞争 种内斗争

(4)不会发生与高斯实验相同的结果。原因:自然生态系统的成分和营养结构复杂,自动调节能力强。

基础达标

1.浅海中牡蛎与鱼类、节肢动物、棘皮动物等生物生活在一起。这些生物构成了( )

A.群落

B.种群

C.生态因子

D.海生动物

解析:首先很容易排除C、D两个选项,然后根据种群和群落的区别判断。

答案:A

2.下列实例中,属于生物群落的是( )

A.一片草地上蝗虫的全部幼虫和成虫

B.一块朽木上的全部真菌

C.一棵枯树和其上的苔藓、真菌、昆虫、蜗牛等?

D.一块水田里的全部水稻、水草、鱼、虾及其他生物

解析:枯树不属于生物。在自然界中,不存在没有动物栖居的植物群,也没有不与植物发生关系的动物群,因此,群落就是指生物群落而言。而对生物群落的命名则是以群落中主要的植物种类命名的,如草原、森林、农田等生物群落。

答案:D

3.下列各组生物之间,对于食物竞争最激烈的是( )

A.蛙和昆虫

B.狼和兔

C.牛和羊

D.鲸和磷虾

解析:A、B、D三项都是捕食关系,只有C项,牛和羊生活所需的条件相近,种间斗争最激烈。

答案:C

4.白蚁的消化道中生活着多鞭毛虫,能分泌一种酶来消化白蚁的食物,若杀死这种原生动物,白蚁就会饿死。而多鞭毛虫离开白蚁的消化道也不能生存,白蚁和多鞭毛虫的关系是( )

A.种内互助

B.寄生

C.共生

D.捕食

解析:白蚁和多鞭毛虫之间是典型的“同生共死”的互利共生现象。

答案:C

5.培养细菌的固体培养基上,有时会被个别青霉污染,在青霉的周围往往不长细菌,这种现象应属于( )

A.种内斗争

B.互利共生

C.竞争

D.适应

解析:青霉和细菌之间属种间竞争现象。

答案:C

6.下图所表示的物种A与物种B的关系是( )

A.寄生

B.共生

C.捕食

D.竞争

解析:图中所示的是物种A与物种B在相同时间里的数量变化关系。这是一种比较典型的捕食关系曲线,物种A与物种B存在着明显的依存关系,即物种B的数量的增减是随着物种A的变化而变化的,并滞后于物种A。也就是说,当物种A大量繁殖时,物种B也会大量繁殖;物种B的个体数增多了,就会大量捕食物种A,因此A的数量逐渐减少;当物种A的数量减少到一定程度时,物种B的食物不足,B的数量也随之减少。所以物种A是被捕食者,物种B是捕食者。

答案:C

7.在一个发育好了的森林里,从树冠到地面可划分为乔木层、灌木层、草本层和地被层,同是林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别,这表明生物群落有一定的( )

A.垂直结构和水平结构

B.物种组成及比例

C.对群落产生重大影响的优势种

D.彼此间有直接或间接的营养关系

解析:本题考查群落的特征、群落的结构的知识。根据题目所给出的信息,可以较容易地判断出描述的是群落的结构中的垂直结构和水平结构的知识。

答案:A

8.影响生物群落水平方向分布的因素不包括( )

A.光照强度

B.湿度

C.温度大小

D.生物种群的特征

解析:影响生物水平分布的因素应包括温度、湿度、光照、水分等外界因素,而生物种群特征与之没有直接的关系,故不影响生物群落的水平分布。

答案:D

9.生物群落的结构在垂直方向上( )

A.具有明显的分层现象

B.有的有分层现象,有的没有分层现象

C.森林中的生物有分层现象,草原上的生物没有分层现象

D.植物有分层现象,动物没有分层现象

解析:该题针对同学们对群落垂直结构认识上的几个误区进行命题,通过分析和解答,有助于正确地理解群落的垂直结构。在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象,这就是群落的垂直结构。如森林植物明显地分成乔木层、灌木层、草本植物层和地被植物层;池塘中的植物明显地分成挺水植物、浮水植物和沉水植物。其实,草原的植物、动物在垂直方向上同样也明显地分层,如地上、地表、地下都有动植物分布。因此,分层现象是普遍的。

答案:A

更上一层

10.海洋水域的上层多为绿藻,中层多为褐藻,下层多为红藻。这一生态现象说明:

(1)影响海洋水域中藻类植物分布的主要生态因素是______。随着海洋深度的增加,______逐渐减弱,水域中所分布的藻类植物的种类也就随之出现差异。

(2)各种藻类植物在海洋水域的______方向上有明显分层的现象,叫做这个生物群落的______结构。

(3)生物群落的结构与环境中的各种______密切相关。

解析:与此题相关的知识点是生物群落的结构和生态因素。生物群落的结构包括垂直结构和水平结构。在海洋水域的不同水层中,分布着不同的藻类植物,这种在垂直方向上的分层现象显然属于垂直结构。引起藻类植物在海洋水域中出现明显分层现象的主要生态因素是阳光。水域越深,光线越弱,藻类植物细胞内的叶绿素含量越少。这一生态现象充分说明,生物群落结构的形成受生态因素的影响。

答案:(1)阳光 光线 (2)垂直 垂直 (3)生态因素

11.生态学家高斯在实验室做过这样的实验:他将两种草履虫,即有尾草履虫和双小核草履虫分别培养在容器中,各给以细菌作为食物,不久两种草履虫分裂繁殖并和细菌数量达到平衡。但是如果把两种草履虫放在同一培养皿中,给以细菌混合培养,16天后,结果如下图:(直线:双小核草履虫;虚线:有尾草履虫)

(1)从图中可以看出,混合培养后,能正常生长的是____________,不能正常生长的是____________。两个种群的竞争非常激烈,是因为它们在时间、空间和营养关系上都非常相似,即它们的______非常相似。

(2)试分析高斯实验结果的原因。生物学上称这种现象是什么?

(3)混合培养后,能正常生长的个体发展趋势是____________,在这个发展过程中,生物因素间的关系将由____________转变为____________。

(4)如果在自然界中,两种草履虫生活在同一环境里,是否会发生与高斯实验相同的结果?说明原因。

解析:本题考查学生识图、分析图象的能力。从图象上我们可以看到,混合培养后,双小核草履虫的数量增加,而有尾草履虫的数量则急剧减少,说明两者发生了激烈的竞争,竞争的结果是:双小核草履虫繁殖速度高于有尾草履虫,具有一定优越性,因此在食物数量有限的情况下,它就能胜过有尾草履虫而生存下来。当单独培养时,两物种的空间、食物非常相似,此时两者是竞争的关系,当双小核草履虫在竞争中取胜时,本物种大量繁殖,由于过度繁殖,会在种群内部发生激烈的种内斗争。

答案:(1)双小核草履虫 有尾草履虫 生态位 (2)由于双小核草履虫繁殖速度略高于有尾草履虫,具有一定的优越性,因此在食物数量有限的情况下,它就能胜过有尾草履虫而生存下来。生物学上称这种现象为种间竞争。(3)先增加然后稳定 竞争 种内斗争

(4)不会发生与高斯实验相同的结果。原因:自然生态系统的成分和营养结构复杂,自动调节能力强。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园