生态系统的物质循环

图片预览

文档简介

课件35张PPT。 第3节

生态系统的物质循环 第3节

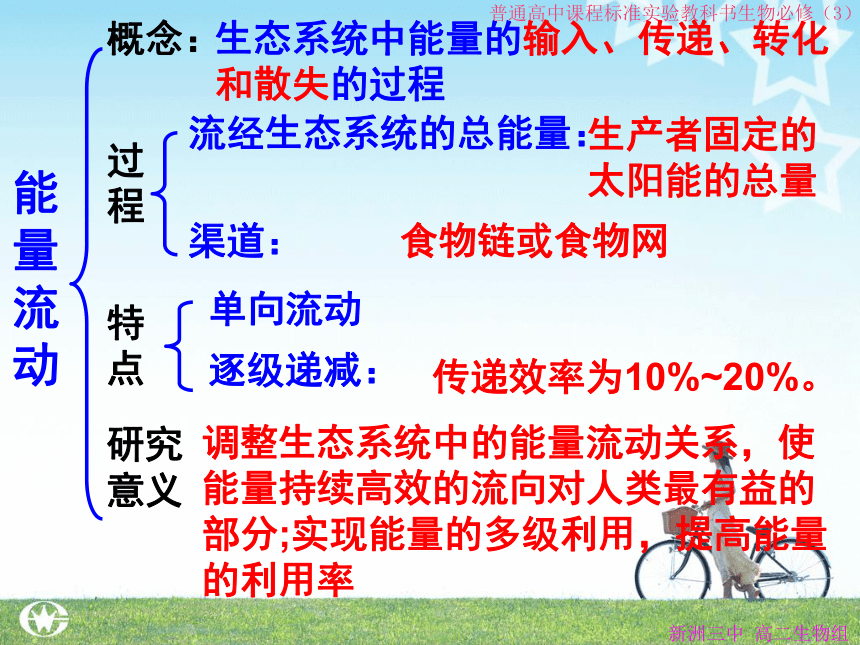

生态系统的物质循环第五章 生态系统及其稳定性新洲三中 高二生物组能量流动概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程过程流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能的总量渠道:特点单向流动 传递效率为10%~20%。研究意义调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益的部分;实现能量的多级利用,提高能量的利用率 逐级递减:食物链或食物网空气中的CO2、O2等物质为什么不会被耗尽呢?能量是不能循环利用的,

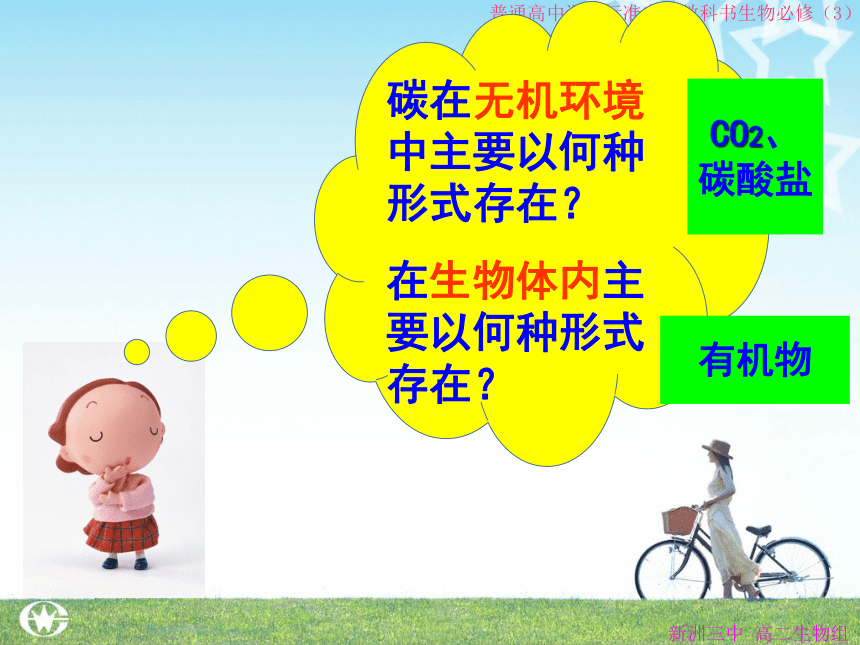

物质可以循环利用?碳在无机环境中主要以何种形式存在?

在生物体内主要以何种形式存在?

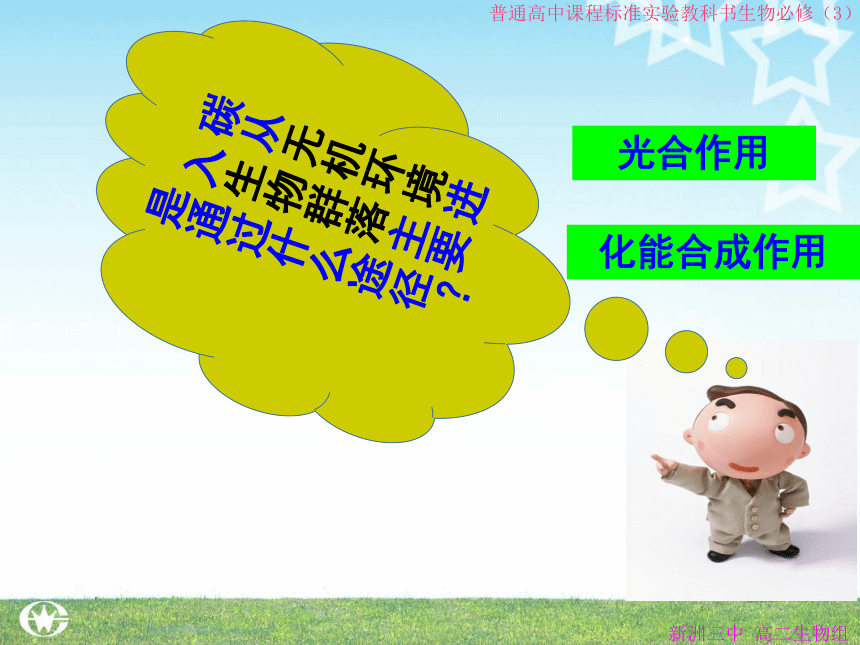

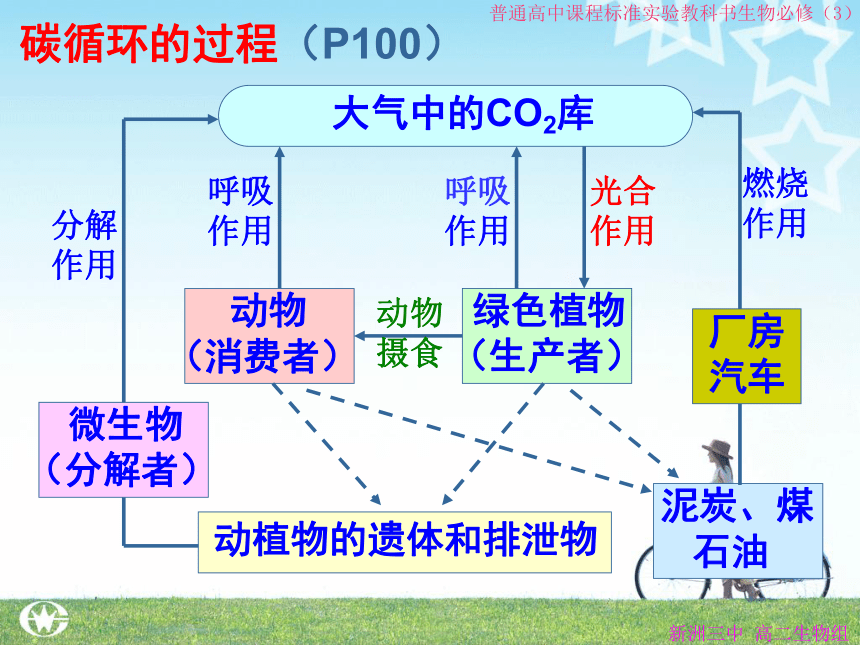

CO2、碳酸盐有机物光合作用化能合成作用碳从无机环境进入生物群落主要是通过什么途径?

呼吸作用碳通过哪些途径从生物群落返回到无机环境?

燃 烧碳在生物群落内部通过什么渠道进行传递?

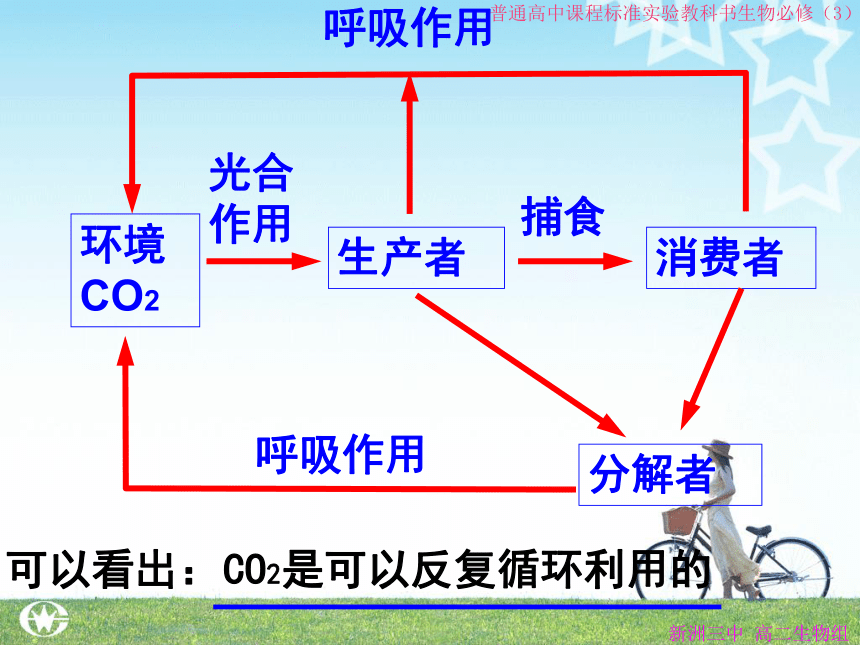

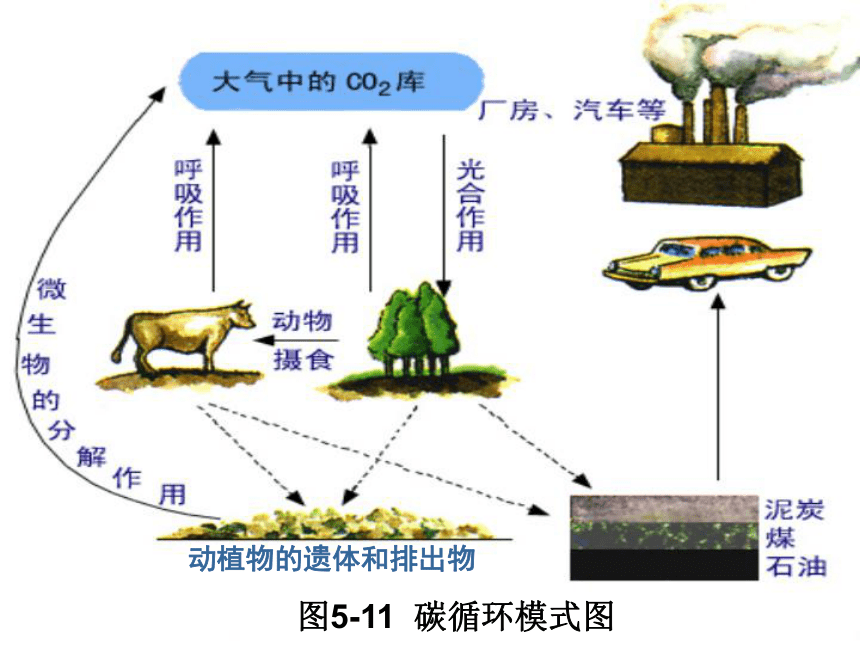

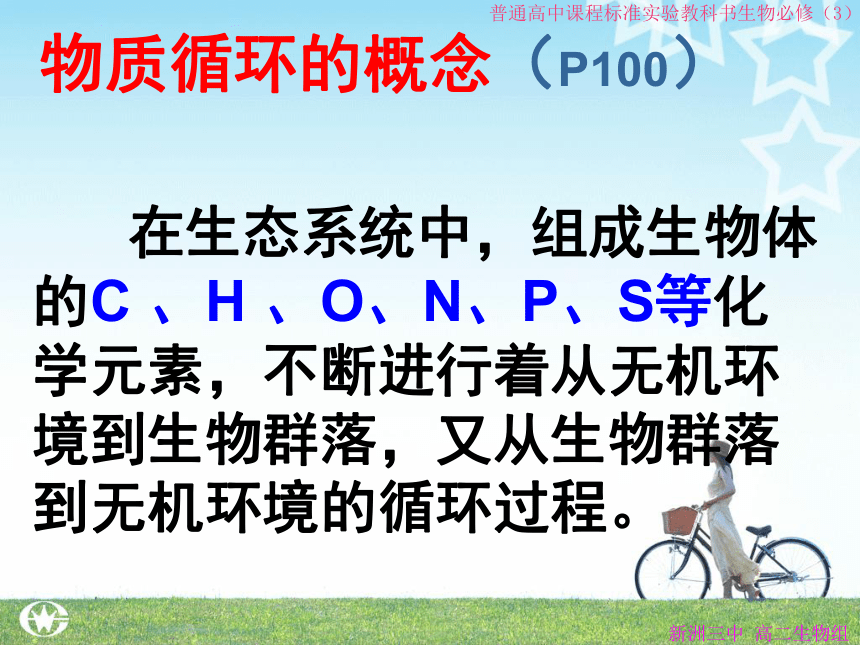

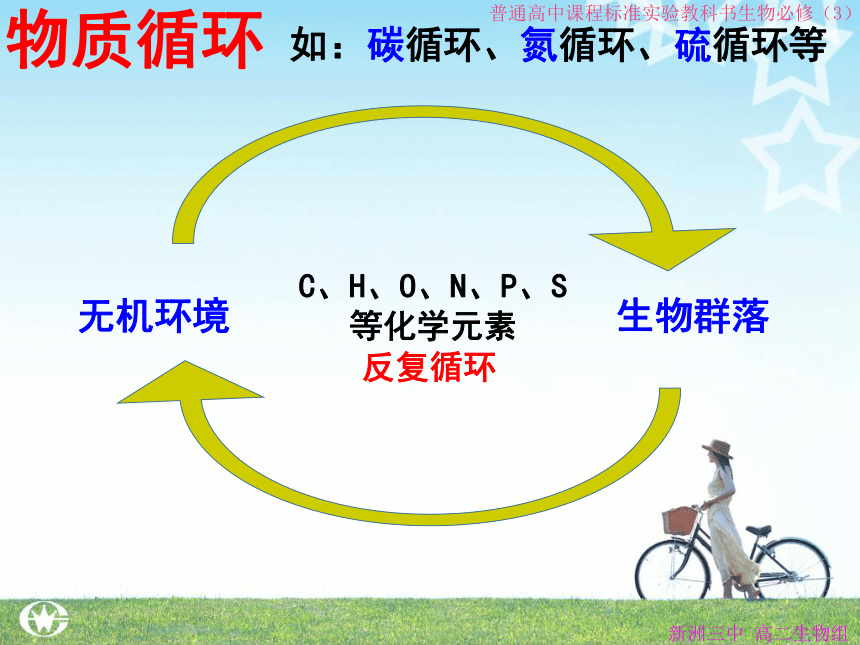

食物链(网)环境CO2生产者分解者消费者光合作用捕食呼吸作用呼吸作用可以看出:CO2是可以反复循环利用的动植物的遗体和排出物图5-11 碳循环模式图物质循环的概念(P100) 在生态系统中,组成生物体的C 、H 、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。C、H、O、N、P、S 等化学元素无机环境 生物群落反复循环物质循环如:碳循环、氮循环、硫循环等碳循环的过程(P100)②微生物的分解作用①动植物的呼吸作用大气中的CO2的来源有哪些?③化石燃料的燃烧 组成生物体的C、H、O、N、P、S等基本元素。而不是指单质,也不是化合物。

即为元素的循环:

碳循环、氮循环、硫循环2.循环的具体形式:1.循环的物质: 主要以无机物的形式:在生物群落内部:以有机物的形式,沿食物链(网)传递碳循环:CO2

氮循环:N2、NH4+、NO3-

硫循环:SO2、SO42- 是指地球上最大的生态系统——生物圈。

其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。全球性

循环性

反复利用3.循环的范围:4.循环的特点:物质循环示例:氮循环物质循环示例:硫循环例1:物质循环中的“物质”是指

A 组成生物体的各种化学元素

B 组成生物体的各种化合物

C 组成生物体的各种有机物

D 组成生物体的各种营养物质例2:物质循环中的“生态系统”是指

A 某一特定的生态系统

B 海洋生态系统和陆地生态系统

C 生物圈

D 地球 课堂评价练习 温室效应碳循环与与社会的联系:思考讨论 与 合作探究:温室效应的原因

温室效应带来的后果

治理温室效应的措施大气中二氧化碳浓度的变化 在自然状态下,植物通过光合作用摄取碳的速率与生物的呼吸作用和分解者的分解作用释放碳的速率大致相等,大气中的CO2 含量处于相对稳定状态。温室效应:1.形成原因: 化石燃料,短期内大量燃烧,打破了碳循环的平衡,使大气中二氧化碳的含量迅速增加,形成“温室效应”。2.危害:①气温上升;

②加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升;

③进而对陆地生态系统和人类的生存构成威胁;

④旱、涝灾害频发,气候异常。①节约用电、用水;

②少开或不开汽车等

机动车;

③保护好森林和海洋,

比如不乱砍滥伐森林;

④植树造林;

⑤开发利用新型能源。

如核能、太阳能、风能、水能等。 3、提倡和实践

低碳生活: 为了保护所有生物共同的家———地球,我们同学可从哪些方面做起?能量、

以有机物形式流动元素、

以无机物的形式流动单向流动

逐级递减生态系统的

各营养级生物圈全球性,循环性 ,

反复利用沿食物链网

单向流动在生物群落与无机

环境间反复循环物质循环和能量流动的区别:(3)物质是能量流动的载体(4)能量是物质循环的动力物质循环和能量流动的联系:(5)生态系统中的各种成分,通过能量流动和物质循环,紧密地联系在一起,形成一个统一的整体(1)同时进行、相互依存,不可分割;

(是一个事物的两个方面)(2)能量的固定、储存、转移和释放

都离不开物质的合成的分解

小

结3.在生态系统中,碳元素参与物质循环的主要形式是:

A.二氧化碳 B.碳酸盐

C.碳酸 D.碳水化合物 课堂评价练习 4.在生态系统碳循环中,既能使CO2进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是

A.分解者 B.植食动物

C.肉食动物 D.绿色植物5.识图作答:

写出①②③④的生理过程及⑤产生CO2的方式。

①_______ ②________ ③________

④_______ ⑤________光合作用呼吸作用分解作用呼吸作用 燃 烧谢谢!提出问题:

让学生结合自己的生活经历,列举土壤微生物分解作用的实例,提出想探究的问题。教师予以启发、指导。例如,落叶在土壤中能被分解掉,这究竟主要是土壤的物理化学因素的作用,还是土壤中微生物的作用呢?

作出假设:

假设既可以是基于已有的知识或经验作出的解释,也可以是想像或猜测。要鼓励学生大胆提出假设,通过讨论修正自己的假设。探究:“土壤微生物的分解作用” 制订计划:

首先,要确定实验变量是什么?需要控制的变量有哪些?如何控制这些变量?等等。

其次,要确定探究的地点或场所:在野外?还是在实验室中?

第三,设计实验方案。教材中提供了两则案例,供学生参考。

实施计划:

建议本探究以小组的形式进行。

结果分析:

可以将实验过程和现象列表整理,进行对比分析,得出实验结论。探究土壤微生物的分解作用

生态系统的物质循环 第3节

生态系统的物质循环第五章 生态系统及其稳定性新洲三中 高二生物组能量流动概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程过程流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能的总量渠道:特点单向流动 传递效率为10%~20%。研究意义调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益的部分;实现能量的多级利用,提高能量的利用率 逐级递减:食物链或食物网空气中的CO2、O2等物质为什么不会被耗尽呢?能量是不能循环利用的,

物质可以循环利用?碳在无机环境中主要以何种形式存在?

在生物体内主要以何种形式存在?

CO2、碳酸盐有机物光合作用化能合成作用碳从无机环境进入生物群落主要是通过什么途径?

呼吸作用碳通过哪些途径从生物群落返回到无机环境?

燃 烧碳在生物群落内部通过什么渠道进行传递?

食物链(网)环境CO2生产者分解者消费者光合作用捕食呼吸作用呼吸作用可以看出:CO2是可以反复循环利用的动植物的遗体和排出物图5-11 碳循环模式图物质循环的概念(P100) 在生态系统中,组成生物体的C 、H 、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。C、H、O、N、P、S 等化学元素无机环境 生物群落反复循环物质循环如:碳循环、氮循环、硫循环等碳循环的过程(P100)②微生物的分解作用①动植物的呼吸作用大气中的CO2的来源有哪些?③化石燃料的燃烧 组成生物体的C、H、O、N、P、S等基本元素。而不是指单质,也不是化合物。

即为元素的循环:

碳循环、氮循环、硫循环2.循环的具体形式:1.循环的物质: 主要以无机物的形式:在生物群落内部:以有机物的形式,沿食物链(网)传递碳循环:CO2

氮循环:N2、NH4+、NO3-

硫循环:SO2、SO42- 是指地球上最大的生态系统——生物圈。

其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。全球性

循环性

反复利用3.循环的范围:4.循环的特点:物质循环示例:氮循环物质循环示例:硫循环例1:物质循环中的“物质”是指

A 组成生物体的各种化学元素

B 组成生物体的各种化合物

C 组成生物体的各种有机物

D 组成生物体的各种营养物质例2:物质循环中的“生态系统”是指

A 某一特定的生态系统

B 海洋生态系统和陆地生态系统

C 生物圈

D 地球 课堂评价练习 温室效应碳循环与与社会的联系:思考讨论 与 合作探究:温室效应的原因

温室效应带来的后果

治理温室效应的措施大气中二氧化碳浓度的变化 在自然状态下,植物通过光合作用摄取碳的速率与生物的呼吸作用和分解者的分解作用释放碳的速率大致相等,大气中的CO2 含量处于相对稳定状态。温室效应:1.形成原因: 化石燃料,短期内大量燃烧,打破了碳循环的平衡,使大气中二氧化碳的含量迅速增加,形成“温室效应”。2.危害:①气温上升;

②加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升;

③进而对陆地生态系统和人类的生存构成威胁;

④旱、涝灾害频发,气候异常。①节约用电、用水;

②少开或不开汽车等

机动车;

③保护好森林和海洋,

比如不乱砍滥伐森林;

④植树造林;

⑤开发利用新型能源。

如核能、太阳能、风能、水能等。 3、提倡和实践

低碳生活: 为了保护所有生物共同的家———地球,我们同学可从哪些方面做起?能量、

以有机物形式流动元素、

以无机物的形式流动单向流动

逐级递减生态系统的

各营养级生物圈全球性,循环性 ,

反复利用沿食物链网

单向流动在生物群落与无机

环境间反复循环物质循环和能量流动的区别:(3)物质是能量流动的载体(4)能量是物质循环的动力物质循环和能量流动的联系:(5)生态系统中的各种成分,通过能量流动和物质循环,紧密地联系在一起,形成一个统一的整体(1)同时进行、相互依存,不可分割;

(是一个事物的两个方面)(2)能量的固定、储存、转移和释放

都离不开物质的合成的分解

小

结3.在生态系统中,碳元素参与物质循环的主要形式是:

A.二氧化碳 B.碳酸盐

C.碳酸 D.碳水化合物 课堂评价练习 4.在生态系统碳循环中,既能使CO2进入生物群落,又能将其释放到大气中的生物是

A.分解者 B.植食动物

C.肉食动物 D.绿色植物5.识图作答:

写出①②③④的生理过程及⑤产生CO2的方式。

①_______ ②________ ③________

④_______ ⑤________光合作用呼吸作用分解作用呼吸作用 燃 烧谢谢!提出问题:

让学生结合自己的生活经历,列举土壤微生物分解作用的实例,提出想探究的问题。教师予以启发、指导。例如,落叶在土壤中能被分解掉,这究竟主要是土壤的物理化学因素的作用,还是土壤中微生物的作用呢?

作出假设:

假设既可以是基于已有的知识或经验作出的解释,也可以是想像或猜测。要鼓励学生大胆提出假设,通过讨论修正自己的假设。探究:“土壤微生物的分解作用” 制订计划:

首先,要确定实验变量是什么?需要控制的变量有哪些?如何控制这些变量?等等。

其次,要确定探究的地点或场所:在野外?还是在实验室中?

第三,设计实验方案。教材中提供了两则案例,供学生参考。

实施计划:

建议本探究以小组的形式进行。

结果分析:

可以将实验过程和现象列表整理,进行对比分析,得出实验结论。探究土壤微生物的分解作用

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园