6.1人地思想的演变(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1人地思想的演变(共62张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-03-08 21:06:57 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第六章 人类与地理环境的协调发展

6.1 人地关系思想的演变

一、人地关系思想的演变

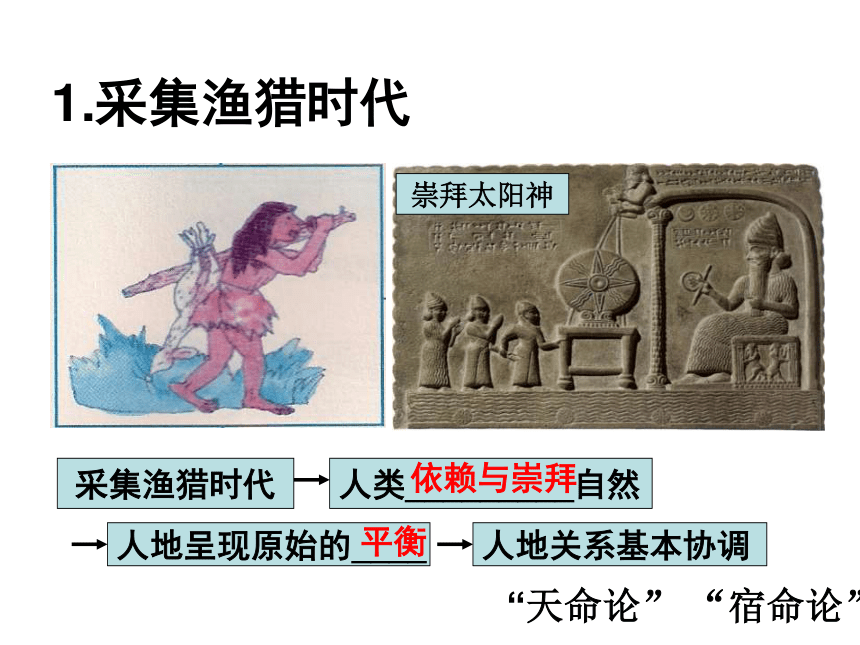

采集渔猎时代

人类_________自然

人地呈现原始的____

人地关系基本协调

依赖与崇拜

平衡

1.采集渔猎时代

崇拜太阳神

“天命论” “宿命论”

一.人地关系的历史回顾

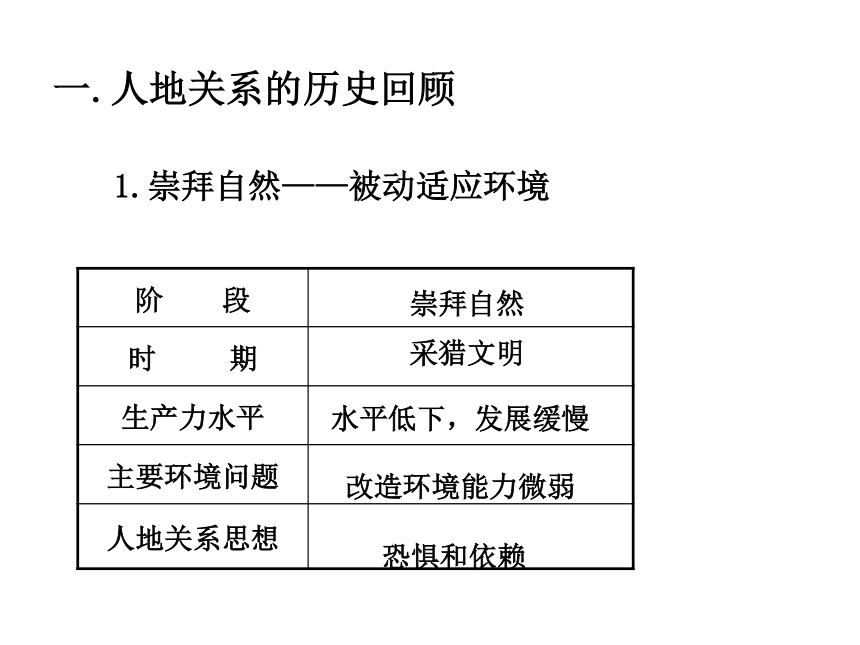

1.崇拜自然——被动适应环境

崇拜自然

采猎文明

水平低下,发展缓慢

改造环境能力微弱

恐惧和依赖

阶 段

时 期

生产力水平

主要环境问题

人地关系思想

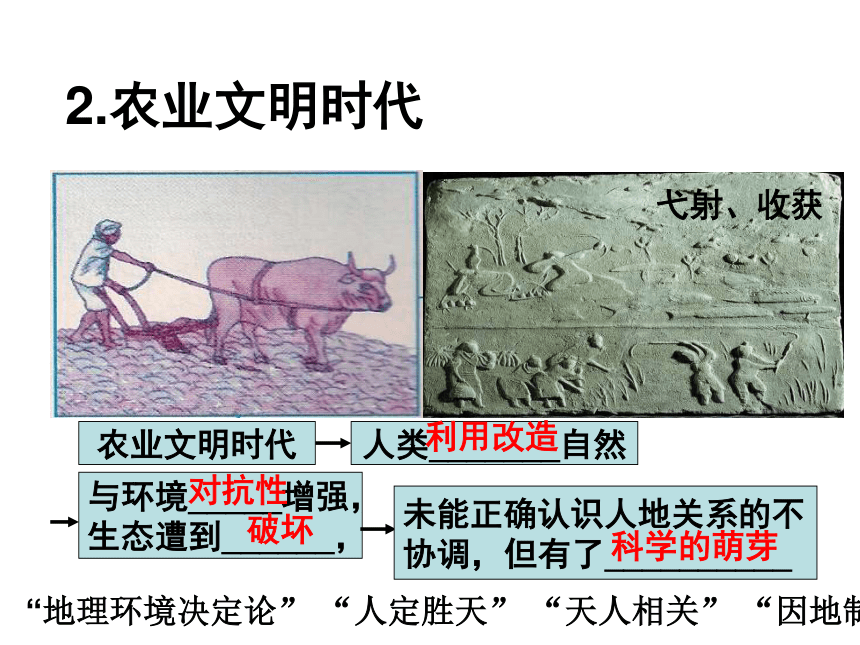

农业文明时代

人类_______自然

与环境_____增强,

生态遭到______,

未能正确认识人地关系的不

协调,但有了__________

利用改造

对抗性

破坏

科学的萌芽

2.农业文明时代

“地理环境决定论” “人定胜天” “天人相关” “因地制宜”

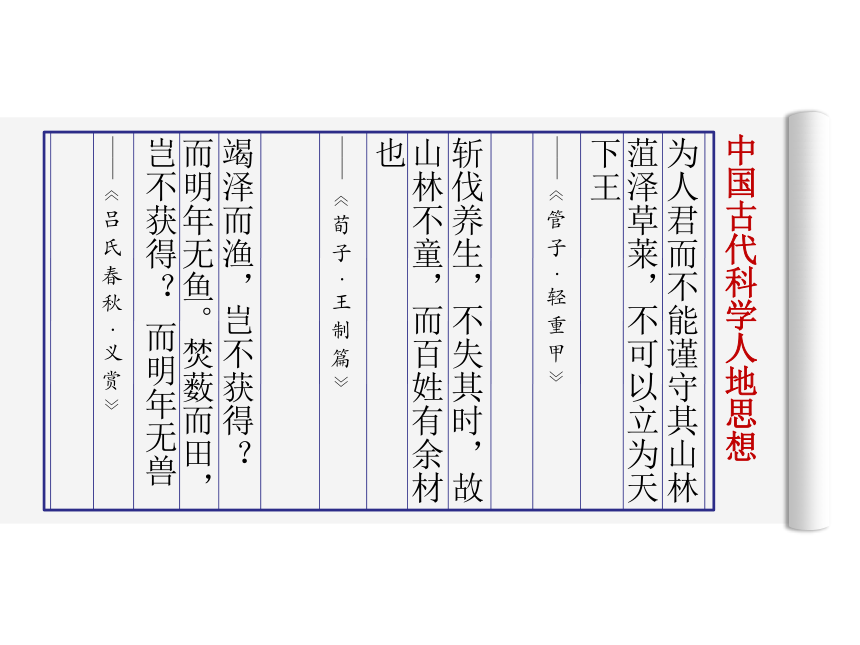

中国古代科学人地思想

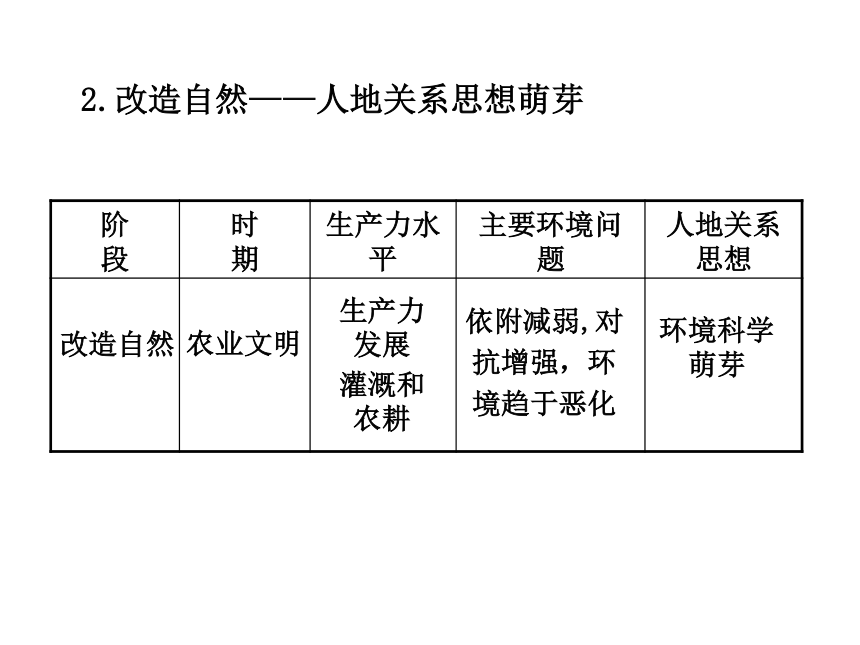

2.改造自然——人地关系思想萌芽

改造自然

农业文明

生产力发展

灌溉和农耕

依附减弱,对抗增强,环境趋于恶化

环境科学萌芽

阶 段 时 期 生产力水平 主要环境问题 人地关系思想

玛雅古观象台遗址

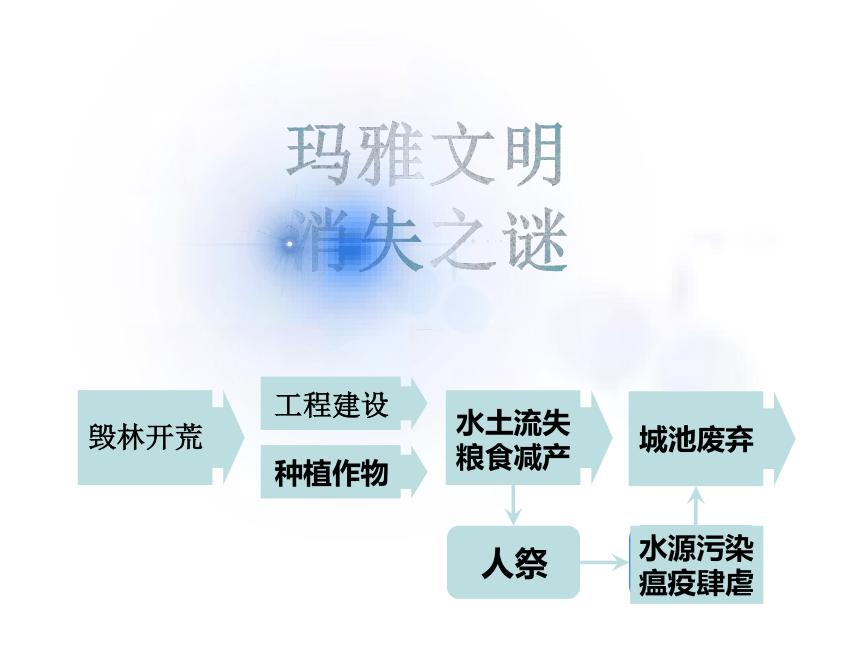

农业文明——人类改造自然——人地关系紧张—— 。

生态破坏

案例1 玛雅文明的消失

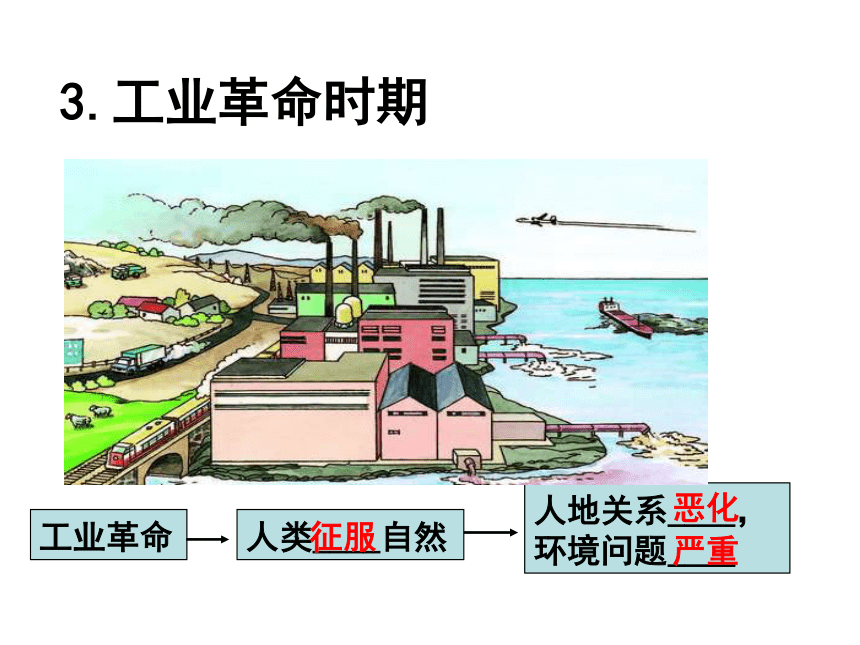

人地关系____,环境问题____

工业革命

人类____自然

征服

恶化

严重

3.工业革命时期

人类已经深深地陶醉在自己创造的”神话”里

Humans revel in the miracle of humanity created

然而,人类忽视了背后藏匿的危机

However, human has ignored the hidden crisis in behind

2011鄱阳湖大旱,三峡的抗旱能力受质疑

2012年,河源新丰江水库诱发4.8级地震,引起广东市民恐慌

世界“首堵”北京

海上原油泄露

垃圾围城(北京)

垃圾围城

工厂排放废气

腾讯特刊《癌症笼罩村庄》

湿地?失地!

哭泣的冰川

(3).“工业革命”以后

工业文明时期——征服自然——

人地矛盾激化

出现全球性问题

(4)后工业化时期

谋求人地协调

环境和发展问题得到普遍关注

——

小结:

农业社会

二战以后

人地关系思想发展深化

人地关系思想完善

工业社会

被动适应环境

人地关系思想萌芽

原始社会

人地关系思想

崇拜自然

改造自然

征服自然

谋求人地协调

1、矿山开采对环境的影响

2、修水坝对环境的影响

3、建设城市对环境的影响

P92

谈谈这三图反应什么样的环境问题呢?

P92活动

矿山开采:土地资源,植被破坏,开采出来的废矿石堆积,对土地和地表水、地下水造成污染。

修水坝:改变了河流的水文特征,破坏生物的生存环境,影响生物多样性发展。

对水坝上游:地下水位抬高,容易引起滑坡等;

对水坝下游:减少河水流量,泥沙淤积减少,河流入海口易发生海水倒灌,侵蚀海岸,地下水水质变差等。

现代城市:环境污染、交通拥挤、住房紧张等。

2(1)分别是农业生产、工业生产

(2)农业生产将土地开垦为耕地,可能造成水土流失、土地肥力下降等生态破坏问题,但作用范围小,若干年后自然景观还有可能恢复;

工业不仅造成生态破坏,还会造成环境污染,而且破坏面积大、程度深,被破坏的环境短期内是很难恢复的。

是时候 直面环境问题 了

It is time to face the environmental problems

环 境

环 境

人类社会

物质和能量

废弃物

人类影响环境

环境反作用于人类

生产活动

消费活动

二、直面环境问题

1.人类与环境的关系

读图6.7“开垦荒地引起的恶性循环示意图”

(1)为什么要不断扩大耕地面积?

(2)通过什么方式扩大耕地面积?

(3)这些方法会带来哪些负面影响?会形成恶性循环吗?

该地区粮食作物单产不高,粮食供给不足,不能满足人们生活的需要,扩大耕地面积可以提高粮食产量

通过围垦湖海、填塘塞湖、开垦草场、缩小牧业、毁林开荒等方式扩大耕地面积。

资源短缺

生态破坏

环境污染

环境问题

2.环境问题

(1)、当人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度时,便会出现资源短缺、生态破坏等问题

资源短缺:主要表现为水资源、土地资源、矿产资源和能源等

生态破坏:主要表现为水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等

生态破坏

过度砍伐 + 过度放牧 + 过度捕捞 + 不合理用水

索取 > 再生

资源短缺

环境对人类、生活的排泄物具有的容纳和清除能力

(2)、人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,就会导致环境质量下降,形成环境污染

环境污染

排放 > 净化

(3).环境问题的地域差异

城市上空的大气污染

乡村地区的土地退化

交通、工业活动

和人类聚居地过分集中

利用资源的方式

不当或强度过大

生态破坏为主:

如水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、森林减少、水源枯竭等

环境污染为主:

如大气污染、水污染、固体废弃物污染、噪声污染等

地 区 环境问题的主要表现 产生的原因

城市地区

乡村地区

为什么发展中国家的环境问题比发达国家严峻?

思考

(1)发展中国家一般都处在经济发展的初级阶段,而人口增长很快,环境承受着发展和人口的双重压力

(2)限于经济、技术水平,发展中国家没有足够的能力进行环境保护,而且在环境问题发生后,不能及时、充分解决

(3)发达国家利用一些发展中国家对经济发展的需要,将污染严重的工业转移到发展中国家

全球气候变暖导致冰川融化

臭氧层破坏

环境问题的全球化趋向:如全球气候变暖、臭氧层被破坏、土地荒漠化等

土地荒漠化

20世纪重大公害事件

公 害 事 件 危 害 原 因

马斯河谷烟雾事件

(1930,12;Belgium) 几千人中毒,60人死亡 烟尘堆积河谷,遭遇长时间逆温天气且有大雾

洛杉矶光化学烟雾事件(1934,5~10;USA) 大多数居民患病,65岁以上老人死亡400人 400万辆汽车日耗油2400万升,排放烃类1000多吨,盆地地形不利于空气流通

多诺拉烟雾事件(1948,10;USA) 4天内全镇43%的居民患病,20人死亡 工厂密集于河谷形盆地中,又遇逆温和多雾天气

伦敦烟雾事件(1952,12;UK) 5天内死亡4000人,历年共发生12次,死亡近万人 居民取暖煤中含硫量高,排出大量SO2和烟尘,又遇逆温天气

水俣事件

(From 1953;Japan) 截止1991年3月,有2248人患病,其中死亡1004人 氮肥厂含汞催化剂随废水排入海湾,转化成甲基汞,被鱼、贝类摄入

公 害 事 件 危 害 原 因

四日事件

(From 1955;Japan) 患者出现哮喘等症状,仅1975年有1231人受害 工厂大量排放SO2和煤粉,并含钴、锰、钛等重金属微粒

米糠油事件(1968;Japan) 患者5000多人,死亡16人,实际受害者超过1万人 米糠油生产过程中用多氯联苯作热载体,因管理不善,多氯联苯进入米糠油中

富山事件

(From 1931;Japan) 截止1991年3月,患者达129人,其中死亡116人 炼铅厂未经处理的含镉废水排入河流

博帕尔农药泄漏(1984,12;India) 1408人死亡,2万人中毒,15万人接受治疗,20万人逃离 45吨异氰酸甲泄漏

切尔诺贝利核电站泄漏(1986,4;USSR) 31人死亡,203人受伤,13万人疏散,直接损失30亿美元 4号反应堆机房爆炸

人类与环境关系密切

人类与环境的关系是相互作用、相互制约和相互转化的对立统一关系。

环境问题的表现

环境污染

生态破坏

环

境

问

题

的

表

现

和

分

布

环境问题的分布特点

城市地区主要表现为环境污染

乡村地区主要表现为生态破坏

发展中国家比发达国家严重

全球化趋势

资源短缺

出路!走向人地协调——可持续发展

The future, Sustainable development!

【可持续】

长远的,不能杀鸡取卵

坚持发展,而非放弃发展或减慢

【发展】

经济可持续

社会可持续

生态可持续

¥

可持续发展的内涵

可持续发展的内涵

2.内涵

生态持续发展是基础

经济持续发展是条件

社会持续发展是目的

3.三个基本原则

(1)公平性原则

(2)持续性原则

处理好关系

合理开发和利用

保持适度规模

——自然资源

————人口

——经济与环境

(3)共同性原则

地球是一个整体,地区性问题往往会转化为全球性问题。

需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

4、可持续发展从观念走向实践

(1)建立可持续发展的世界观

可持续发展意味着一场深刻的变革,是世界观、价值观、道德观的改变,是人类行为方式的变革

公众是否认识、愿意接受并积极参与是这些变革的必要条件

(2)公众在行动—社会公众积极参与

使用公共交通工具

使用再生纸

垃圾分类回收利用

自备篮子或布袋购物

采用节水措施

将旧东西、书籍捐献

以节俭为荣——

巩固练习

“涸泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼。”这句话较能体现可持续发展的

A.持续性原则 B.共同性原则

C.公平性原则 D.公平性和共同性原则

A

A

巩固练习

下列活动有利于人地关系协调的是

A.“盛世兹丁,永不加赋”

B.围源造田,扩大耕地

C.取缔小煤窑,关闭小电厂

D.使用化肥,提高粮食产量

C

巩固练习

下列做法符合生态持续发展要求的是

A.通过经济发展创造一个富足的社会环境

B.提高福利待遇,完善养老保险体系

C.通过技术措施提高资源的利用率

D.大量使用农药、化肥提高单位面积产量

C

第六章 人类与地理环境的协调发展

6.1 人地关系思想的演变

一、人地关系思想的演变

采集渔猎时代

人类_________自然

人地呈现原始的____

人地关系基本协调

依赖与崇拜

平衡

1.采集渔猎时代

崇拜太阳神

“天命论” “宿命论”

一.人地关系的历史回顾

1.崇拜自然——被动适应环境

崇拜自然

采猎文明

水平低下,发展缓慢

改造环境能力微弱

恐惧和依赖

阶 段

时 期

生产力水平

主要环境问题

人地关系思想

农业文明时代

人类_______自然

与环境_____增强,

生态遭到______,

未能正确认识人地关系的不

协调,但有了__________

利用改造

对抗性

破坏

科学的萌芽

2.农业文明时代

“地理环境决定论” “人定胜天” “天人相关” “因地制宜”

中国古代科学人地思想

2.改造自然——人地关系思想萌芽

改造自然

农业文明

生产力发展

灌溉和农耕

依附减弱,对抗增强,环境趋于恶化

环境科学萌芽

阶 段 时 期 生产力水平 主要环境问题 人地关系思想

玛雅古观象台遗址

农业文明——人类改造自然——人地关系紧张—— 。

生态破坏

案例1 玛雅文明的消失

人地关系____,环境问题____

工业革命

人类____自然

征服

恶化

严重

3.工业革命时期

人类已经深深地陶醉在自己创造的”神话”里

Humans revel in the miracle of humanity created

然而,人类忽视了背后藏匿的危机

However, human has ignored the hidden crisis in behind

2011鄱阳湖大旱,三峡的抗旱能力受质疑

2012年,河源新丰江水库诱发4.8级地震,引起广东市民恐慌

世界“首堵”北京

海上原油泄露

垃圾围城(北京)

垃圾围城

工厂排放废气

腾讯特刊《癌症笼罩村庄》

湿地?失地!

哭泣的冰川

(3).“工业革命”以后

工业文明时期——征服自然——

人地矛盾激化

出现全球性问题

(4)后工业化时期

谋求人地协调

环境和发展问题得到普遍关注

——

小结:

农业社会

二战以后

人地关系思想发展深化

人地关系思想完善

工业社会

被动适应环境

人地关系思想萌芽

原始社会

人地关系思想

崇拜自然

改造自然

征服自然

谋求人地协调

1、矿山开采对环境的影响

2、修水坝对环境的影响

3、建设城市对环境的影响

P92

谈谈这三图反应什么样的环境问题呢?

P92活动

矿山开采:土地资源,植被破坏,开采出来的废矿石堆积,对土地和地表水、地下水造成污染。

修水坝:改变了河流的水文特征,破坏生物的生存环境,影响生物多样性发展。

对水坝上游:地下水位抬高,容易引起滑坡等;

对水坝下游:减少河水流量,泥沙淤积减少,河流入海口易发生海水倒灌,侵蚀海岸,地下水水质变差等。

现代城市:环境污染、交通拥挤、住房紧张等。

2(1)分别是农业生产、工业生产

(2)农业生产将土地开垦为耕地,可能造成水土流失、土地肥力下降等生态破坏问题,但作用范围小,若干年后自然景观还有可能恢复;

工业不仅造成生态破坏,还会造成环境污染,而且破坏面积大、程度深,被破坏的环境短期内是很难恢复的。

是时候 直面环境问题 了

It is time to face the environmental problems

环 境

环 境

人类社会

物质和能量

废弃物

人类影响环境

环境反作用于人类

生产活动

消费活动

二、直面环境问题

1.人类与环境的关系

读图6.7“开垦荒地引起的恶性循环示意图”

(1)为什么要不断扩大耕地面积?

(2)通过什么方式扩大耕地面积?

(3)这些方法会带来哪些负面影响?会形成恶性循环吗?

该地区粮食作物单产不高,粮食供给不足,不能满足人们生活的需要,扩大耕地面积可以提高粮食产量

通过围垦湖海、填塘塞湖、开垦草场、缩小牧业、毁林开荒等方式扩大耕地面积。

资源短缺

生态破坏

环境污染

环境问题

2.环境问题

(1)、当人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度时,便会出现资源短缺、生态破坏等问题

资源短缺:主要表现为水资源、土地资源、矿产资源和能源等

生态破坏:主要表现为水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等

生态破坏

过度砍伐 + 过度放牧 + 过度捕捞 + 不合理用水

索取 > 再生

资源短缺

环境对人类、生活的排泄物具有的容纳和清除能力

(2)、人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,就会导致环境质量下降,形成环境污染

环境污染

排放 > 净化

(3).环境问题的地域差异

城市上空的大气污染

乡村地区的土地退化

交通、工业活动

和人类聚居地过分集中

利用资源的方式

不当或强度过大

生态破坏为主:

如水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、森林减少、水源枯竭等

环境污染为主:

如大气污染、水污染、固体废弃物污染、噪声污染等

地 区 环境问题的主要表现 产生的原因

城市地区

乡村地区

为什么发展中国家的环境问题比发达国家严峻?

思考

(1)发展中国家一般都处在经济发展的初级阶段,而人口增长很快,环境承受着发展和人口的双重压力

(2)限于经济、技术水平,发展中国家没有足够的能力进行环境保护,而且在环境问题发生后,不能及时、充分解决

(3)发达国家利用一些发展中国家对经济发展的需要,将污染严重的工业转移到发展中国家

全球气候变暖导致冰川融化

臭氧层破坏

环境问题的全球化趋向:如全球气候变暖、臭氧层被破坏、土地荒漠化等

土地荒漠化

20世纪重大公害事件

公 害 事 件 危 害 原 因

马斯河谷烟雾事件

(1930,12;Belgium) 几千人中毒,60人死亡 烟尘堆积河谷,遭遇长时间逆温天气且有大雾

洛杉矶光化学烟雾事件(1934,5~10;USA) 大多数居民患病,65岁以上老人死亡400人 400万辆汽车日耗油2400万升,排放烃类1000多吨,盆地地形不利于空气流通

多诺拉烟雾事件(1948,10;USA) 4天内全镇43%的居民患病,20人死亡 工厂密集于河谷形盆地中,又遇逆温和多雾天气

伦敦烟雾事件(1952,12;UK) 5天内死亡4000人,历年共发生12次,死亡近万人 居民取暖煤中含硫量高,排出大量SO2和烟尘,又遇逆温天气

水俣事件

(From 1953;Japan) 截止1991年3月,有2248人患病,其中死亡1004人 氮肥厂含汞催化剂随废水排入海湾,转化成甲基汞,被鱼、贝类摄入

公 害 事 件 危 害 原 因

四日事件

(From 1955;Japan) 患者出现哮喘等症状,仅1975年有1231人受害 工厂大量排放SO2和煤粉,并含钴、锰、钛等重金属微粒

米糠油事件(1968;Japan) 患者5000多人,死亡16人,实际受害者超过1万人 米糠油生产过程中用多氯联苯作热载体,因管理不善,多氯联苯进入米糠油中

富山事件

(From 1931;Japan) 截止1991年3月,患者达129人,其中死亡116人 炼铅厂未经处理的含镉废水排入河流

博帕尔农药泄漏(1984,12;India) 1408人死亡,2万人中毒,15万人接受治疗,20万人逃离 45吨异氰酸甲泄漏

切尔诺贝利核电站泄漏(1986,4;USSR) 31人死亡,203人受伤,13万人疏散,直接损失30亿美元 4号反应堆机房爆炸

人类与环境关系密切

人类与环境的关系是相互作用、相互制约和相互转化的对立统一关系。

环境问题的表现

环境污染

生态破坏

环

境

问

题

的

表

现

和

分

布

环境问题的分布特点

城市地区主要表现为环境污染

乡村地区主要表现为生态破坏

发展中国家比发达国家严重

全球化趋势

资源短缺

出路!走向人地协调——可持续发展

The future, Sustainable development!

【可持续】

长远的,不能杀鸡取卵

坚持发展,而非放弃发展或减慢

【发展】

经济可持续

社会可持续

生态可持续

¥

可持续发展的内涵

可持续发展的内涵

2.内涵

生态持续发展是基础

经济持续发展是条件

社会持续发展是目的

3.三个基本原则

(1)公平性原则

(2)持续性原则

处理好关系

合理开发和利用

保持适度规模

——自然资源

————人口

——经济与环境

(3)共同性原则

地球是一个整体,地区性问题往往会转化为全球性问题。

需要在尊重各国主权和利益的基础上,制定各国都可以接受的全球性目标和政策。

4、可持续发展从观念走向实践

(1)建立可持续发展的世界观

可持续发展意味着一场深刻的变革,是世界观、价值观、道德观的改变,是人类行为方式的变革

公众是否认识、愿意接受并积极参与是这些变革的必要条件

(2)公众在行动—社会公众积极参与

使用公共交通工具

使用再生纸

垃圾分类回收利用

自备篮子或布袋购物

采用节水措施

将旧东西、书籍捐献

以节俭为荣——

巩固练习

“涸泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼。”这句话较能体现可持续发展的

A.持续性原则 B.共同性原则

C.公平性原则 D.公平性和共同性原则

A

A

巩固练习

下列活动有利于人地关系协调的是

A.“盛世兹丁,永不加赋”

B.围源造田,扩大耕地

C.取缔小煤窑,关闭小电厂

D.使用化肥,提高粮食产量

C

巩固练习

下列做法符合生态持续发展要求的是

A.通过经济发展创造一个富足的社会环境

B.提高福利待遇,完善养老保险体系

C.通过技术措施提高资源的利用率

D.大量使用农药、化肥提高单位面积产量

C

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少