必修三第四章第三节 群落的结构(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 必修三第四章第三节 群落的结构(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-19 18:20:26 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第4章 第3节

群落的结构

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

例:一个池塘中的所有的鱼是一个种群,还是一个群落,或都不是?

包括这个区域内所有有生命体(所有生物)

群 落 概 念

①动物、植物、微生物。

②生产者、消费者、分解者

都不是

研究

群落

群落特征:物种组成、群落结构、种间关系、群落演替等。

一、群落水平上研究的问题

丰富度、优势种

互利共生、竞争、寄生、捕食

垂直结构、水平结构

初生演替、次生演替

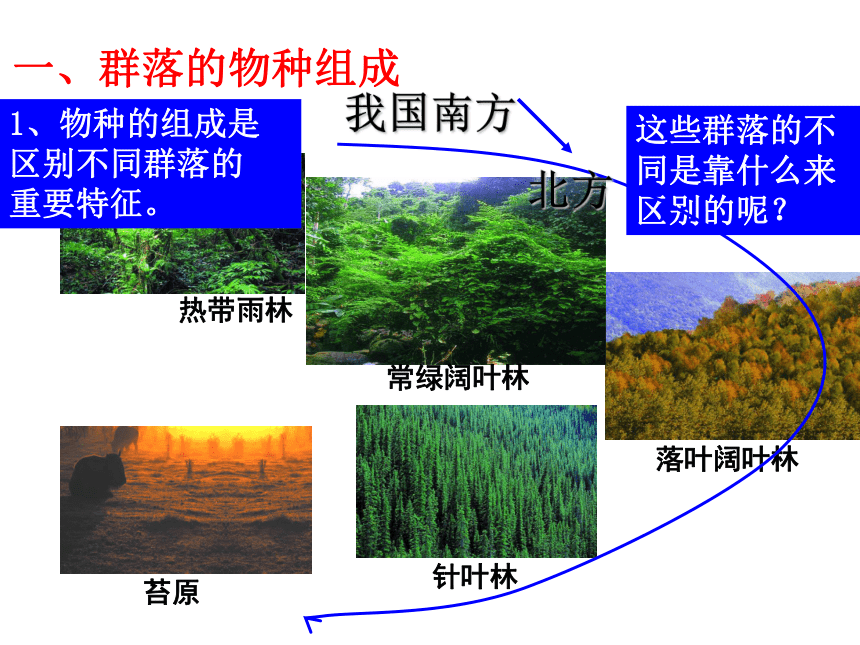

这些群落的不同是靠什么来区别的呢?

1、物种的组成是区别不同群落的

重要特征。

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

针叶林

苔原

我国南方

北方

一、群落的物种组成

物种组成

概念:组成群落的物种数目及种类,是群落多样性的基础。

意义:

①区分不同群落的重要特征.——不同群落的物种组成有差异。

②物种组成是决定群落性质的最主要因素。

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

针叶林

苔原

我国南方

北方

2、群落中物种数目

的多少称为丰富度

群落的物种数目多少如何表示呢?

一、群落的物种组成

丰富度

概念:

群落中物种数目的多少称为物种的丰富度

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的

时间愈长,物种的数目愈多,群落的结构

也愈复杂,群落的稳定性越高。

从赤道到两极生物种数目(丰富度)如何变化?

丰富度随海拔纬度的增加而减少

丰富度随海拔高度的增加而减少

随着海拔的增加,物种的丰富度怎么变化?

丰富度随水深度的增加而减少

随着水深度的增加,物种的丰富度怎么变化?

优势种:群落中其个体大,数量多而对群落的性质起决定作用的物种.

①群落优势种,适应能力较强,占竞争优势。

②优势种可能不止一个中. (共优种)

③优势种可以变化,因环境而变.

二、种间关系

概念:不同种生物之间的关系。

同种生物之间的关系怎么称呼呢?

种内关系

生物关系

种内关系

种间关系

种内斗争

种内互助

生物关系

寄生

竞争

捕食

不同种生物之间的关系。

同种生物之间的关系。

种间互助

种间斗争

互利共生

种内关系

指同种生物的不同个体或群体间的关系

种内互助:蜜蜂、蚂蚁等

种内斗争:同种生物之间由于争夺食物、空间、水分、养料等也会发生斗争。

思考:为什么田间的植物种植不能过密?

种内关系——种内斗争

请仔细观察下视频,思考该视频展示怎样种间关系。

种间关系

两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利 。

又如:豆科植物与根瘤菌的共生

互利共生

同步性变化:同生共死

根瘤内有大量

根瘤菌

豆类植物的根

根瘤菌

豆类植物

通过固氮作用提供含氮养料

通过光合作用提供有机养料

地衣

例如:地衣是藻类与真菌的共生体

人体肠道

有益菌群

提供营养

阻止和抑制外来致病菌群的入侵,为人体提供多种维生素

生活链接:人体肠道与有益菌群

思考:

1、为什么适量饮用添加了有益菌群的奶制品可以防止维生素缺乏症?

2、有益菌群与人体是什么关系?

互利共生

竞争:是指两种或两种以上生物争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至于灭亡。

竞争

大象和狮子抢夺水源

水稻和稗子的竞争

两种草履虫单独培养和混合培养时种群个体数量发生动态变化的原因是什么?

资料1

大草履虫和双小核草履虫是同种生物吗?

★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)

★竞争实力相当时

(牛与羊):

“你死我活”“你增我减”的同步性变化

⑴两种生物之间有共同的生态需求,就有竞争。

⑵生存在同一空间内的两种生物,也有竞争。

⑶两种生物共同捕食同一种生物,但捕食部位不同,则无竞争。

寄生(消费者)

1)动物体内:蛔虫、猪肉绦虫、血吸虫等

2)动物体表:虱子、跳蚤

3)植物:小麦线虫、菟丝子

4)细菌:噬菌体

一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

病毒:属于消费者

寄 生

一方受益,

一方受害

体内寄生

特点: ★寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主

★如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。

同步性变化

寄生与捕食的区别

寄生:以寄主的汁液,血液等营养为食——蚊子。

捕食:吃掉“寄主”或者“寄主”的某一部分。——蝗虫。

与互利共生的区别

寄生:寄生生物与寄主分开,寄生生物不能独立生存,寄主生活的更好。

互利共生:两者互相有利,分开后两者生活都不好。

捕蝇草

捕 食

捕食:指一种生物以另一种生物作为食物的现象。

用坐标系表示两种生物的捕食关系:

⑴数量多的为 ,

数量少的为 。

⑵先达到波峰的为 ,

后达到波峰的为 。

被捕食者

捕食者

被捕食者

捕食者

唯一不同步曲线

b、以下情况不属于捕食

⑴一种生物以另一种非生物为食——牛饮水。

⑵同种生物以同种生物幼体为食—— 。

注意事项

a、两者分开,捕食者无法独立生存,被捕食者 。

一般先增大后减小

种内斗争

三、群落的空间结构

-指群落中各种生物在空间上的配置状况;

-包括垂直结构和水平结构两方面。

森林分层

-与光的利用有关

海洋中藻类的垂直分层——光对藻类的影响

鹰、杜鹃、黄鹂等总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

山雀、莺、啄木鸟等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉、画眉等则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

群落中植物的分层为动物提供了不同的栖息空间和食物条件;

(3)群落的垂直结构出现分层现象的 意义是什么?

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论:

(4)群落的垂直结构出现分层现象在农业生产中的应用?

间作套种,“多层楼”

例如1:受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。

例2、海拔2042米,800米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于(水平结构)。 分析,这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿度差异引起而不是生物自身差异引起的。

1.水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征是具有镶嵌性。

2.导致镶嵌性出现的原因:植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

3.分布不均匀的原因:地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

水平结构

第4章 第3节

群落的结构

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

例:一个池塘中的所有的鱼是一个种群,还是一个群落,或都不是?

包括这个区域内所有有生命体(所有生物)

群 落 概 念

①动物、植物、微生物。

②生产者、消费者、分解者

都不是

研究

群落

群落特征:物种组成、群落结构、种间关系、群落演替等。

一、群落水平上研究的问题

丰富度、优势种

互利共生、竞争、寄生、捕食

垂直结构、水平结构

初生演替、次生演替

这些群落的不同是靠什么来区别的呢?

1、物种的组成是区别不同群落的

重要特征。

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

针叶林

苔原

我国南方

北方

一、群落的物种组成

物种组成

概念:组成群落的物种数目及种类,是群落多样性的基础。

意义:

①区分不同群落的重要特征.——不同群落的物种组成有差异。

②物种组成是决定群落性质的最主要因素。

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

针叶林

苔原

我国南方

北方

2、群落中物种数目

的多少称为丰富度

群落的物种数目多少如何表示呢?

一、群落的物种组成

丰富度

概念:

群落中物种数目的多少称为物种的丰富度

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的

时间愈长,物种的数目愈多,群落的结构

也愈复杂,群落的稳定性越高。

从赤道到两极生物种数目(丰富度)如何变化?

丰富度随海拔纬度的增加而减少

丰富度随海拔高度的增加而减少

随着海拔的增加,物种的丰富度怎么变化?

丰富度随水深度的增加而减少

随着水深度的增加,物种的丰富度怎么变化?

优势种:群落中其个体大,数量多而对群落的性质起决定作用的物种.

①群落优势种,适应能力较强,占竞争优势。

②优势种可能不止一个中. (共优种)

③优势种可以变化,因环境而变.

二、种间关系

概念:不同种生物之间的关系。

同种生物之间的关系怎么称呼呢?

种内关系

生物关系

种内关系

种间关系

种内斗争

种内互助

生物关系

寄生

竞争

捕食

不同种生物之间的关系。

同种生物之间的关系。

种间互助

种间斗争

互利共生

种内关系

指同种生物的不同个体或群体间的关系

种内互助:蜜蜂、蚂蚁等

种内斗争:同种生物之间由于争夺食物、空间、水分、养料等也会发生斗争。

思考:为什么田间的植物种植不能过密?

种内关系——种内斗争

请仔细观察下视频,思考该视频展示怎样种间关系。

种间关系

两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利 。

又如:豆科植物与根瘤菌的共生

互利共生

同步性变化:同生共死

根瘤内有大量

根瘤菌

豆类植物的根

根瘤菌

豆类植物

通过固氮作用提供含氮养料

通过光合作用提供有机养料

地衣

例如:地衣是藻类与真菌的共生体

人体肠道

有益菌群

提供营养

阻止和抑制外来致病菌群的入侵,为人体提供多种维生素

生活链接:人体肠道与有益菌群

思考:

1、为什么适量饮用添加了有益菌群的奶制品可以防止维生素缺乏症?

2、有益菌群与人体是什么关系?

互利共生

竞争:是指两种或两种以上生物争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至于灭亡。

竞争

大象和狮子抢夺水源

水稻和稗子的竞争

两种草履虫单独培养和混合培养时种群个体数量发生动态变化的原因是什么?

资料1

大草履虫和双小核草履虫是同种生物吗?

★竞争实力悬殊时

(大草履虫与双小核草履虫)

★竞争实力相当时

(牛与羊):

“你死我活”“你增我减”的同步性变化

⑴两种生物之间有共同的生态需求,就有竞争。

⑵生存在同一空间内的两种生物,也有竞争。

⑶两种生物共同捕食同一种生物,但捕食部位不同,则无竞争。

寄生(消费者)

1)动物体内:蛔虫、猪肉绦虫、血吸虫等

2)动物体表:虱子、跳蚤

3)植物:小麦线虫、菟丝子

4)细菌:噬菌体

一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

病毒:属于消费者

寄 生

一方受益,

一方受害

体内寄生

特点: ★寄生者一般给寄主造成慢性伤害,但不能立即杀死寄主

★如果分开,寄生者难以单独生存,而寄主会生活更好。

同步性变化

寄生与捕食的区别

寄生:以寄主的汁液,血液等营养为食——蚊子。

捕食:吃掉“寄主”或者“寄主”的某一部分。——蝗虫。

与互利共生的区别

寄生:寄生生物与寄主分开,寄生生物不能独立生存,寄主生活的更好。

互利共生:两者互相有利,分开后两者生活都不好。

捕蝇草

捕 食

捕食:指一种生物以另一种生物作为食物的现象。

用坐标系表示两种生物的捕食关系:

⑴数量多的为 ,

数量少的为 。

⑵先达到波峰的为 ,

后达到波峰的为 。

被捕食者

捕食者

被捕食者

捕食者

唯一不同步曲线

b、以下情况不属于捕食

⑴一种生物以另一种非生物为食——牛饮水。

⑵同种生物以同种生物幼体为食—— 。

注意事项

a、两者分开,捕食者无法独立生存,被捕食者 。

一般先增大后减小

种内斗争

三、群落的空间结构

-指群落中各种生物在空间上的配置状况;

-包括垂直结构和水平结构两方面。

森林分层

-与光的利用有关

海洋中藻类的垂直分层——光对藻类的影响

鹰、杜鹃、黄鹂等总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

山雀、莺、啄木鸟等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉、画眉等则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

群落中植物的分层为动物提供了不同的栖息空间和食物条件;

(3)群落的垂直结构出现分层现象的 意义是什么?

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论:

(4)群落的垂直结构出现分层现象在农业生产中的应用?

间作套种,“多层楼”

例如1:受水制约,芦苇、泽泻等水生植物只能长在浅水或水边;红树、柳树等只能长在水源附近;松、杉、柏树等能长在比较干旱处,仙人掌、沙棘等可长在极干旱的沙漠。鸭子、青蛙只可在水中或水源附近活动,而鹰、黄羊、沙鼠等可在干旱的陆地自由活动。

例2、海拔2042米,800米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于(水平结构)。 分析,这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿度差异引起而不是生物自身差异引起的。

1.水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征是具有镶嵌性。

2.导致镶嵌性出现的原因:植物个体在水平方向上的分布不均匀造成的,从而形成了许多小群落。

3.分布不均匀的原因:地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

水平结构

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园