浙教版八年级科学下册 第3章 空气与生命 单元自测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版八年级科学下册 第3章 空气与生命 单元自测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-31 11:59:01 | ||

图片预览

文档简介

第3章自测题

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.下列做法符合绿色发展理念的是(A)

A. 垃圾分类回收,增强节约意识

B. 鼓励开私家车,带动经济发展

C. 大量使用化肥,提高粮食产量

D. 燃放烟花爆竹,增添节日气氛

2.下列过程中利用了氧气的物理性质的是(C)

A. 推进火箭的过程中使用液态氧

B. 炼钢的过程中使用纯氧

C. 用排水集气法收集氧气

D. 急救病人时输氧气

3.自然界存在许多循环现象,下列四种循环所发生的变化主要通过物理变化来实现的是(D)

A. 碳循环 B. 氧循环

C. 二氧化碳循环 D. 水的自然循环

4.下列农业生产措施中,能提高光合作用效率的是(D)

A. 早春播种后进行地膜覆盖

B. 农田淹水后及时排涝

C. 果树开花季节,在果园里放养蜜蜂

D. 农作物合理密植

5.下列方法中,能将氧气、二氧化碳、空气三瓶气体鉴别出来的是(B)

A. 用澄清石灰水 B. 用燃着的木条

C. 用紫色石蕊试液 D. 用托盘天平称量

6.节日期间商场里人很多,让人觉得闷热缺氧,此时氧气的体积分数可能是(B)

A. 1% B. 19% C. 25% D. 78%

【解析】 正确情况下空气中氧气约占21%。商场中人感觉缺氧,此时空气中氧气肯定低于21%,但不会低至1%。

7.空气是一种宝贵的自然资源,下列说法中正确的是(A)

A. 食品包装时充入氮气可以防腐、保鲜

B. 铁丝在空气中能剧烈燃烧,火星四射,生成四氧化三铁

C. 二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应,属于空气污染物

D. 法国化学家拉瓦锡研究了空气的成分,得出氧气约占空气总体积的

【解析】 铁丝只能在氧气中燃烧而不能在空气中燃烧,B错误;二氧化碳尽管能引起温室效应,但不是空气污染物,C错误;氧气约占空气体积的,D错误。

8.同学们在做氧气性质实验时,将点燃的木炭伸入集气瓶内,有的现象明显,有的却不明显。导致现象不明显的原因可能是(D)

A. 排水法收集结束时集气瓶内的水有残留

B. 导管口连续放出气泡时开始收集氧气

C. 排水法收集满后盖上毛玻璃片拿出水面

D. 排水法收集前未将集气瓶灌满水

【解析】 排水法收集前未将集气瓶灌满水会导致收集到的氧气不纯。

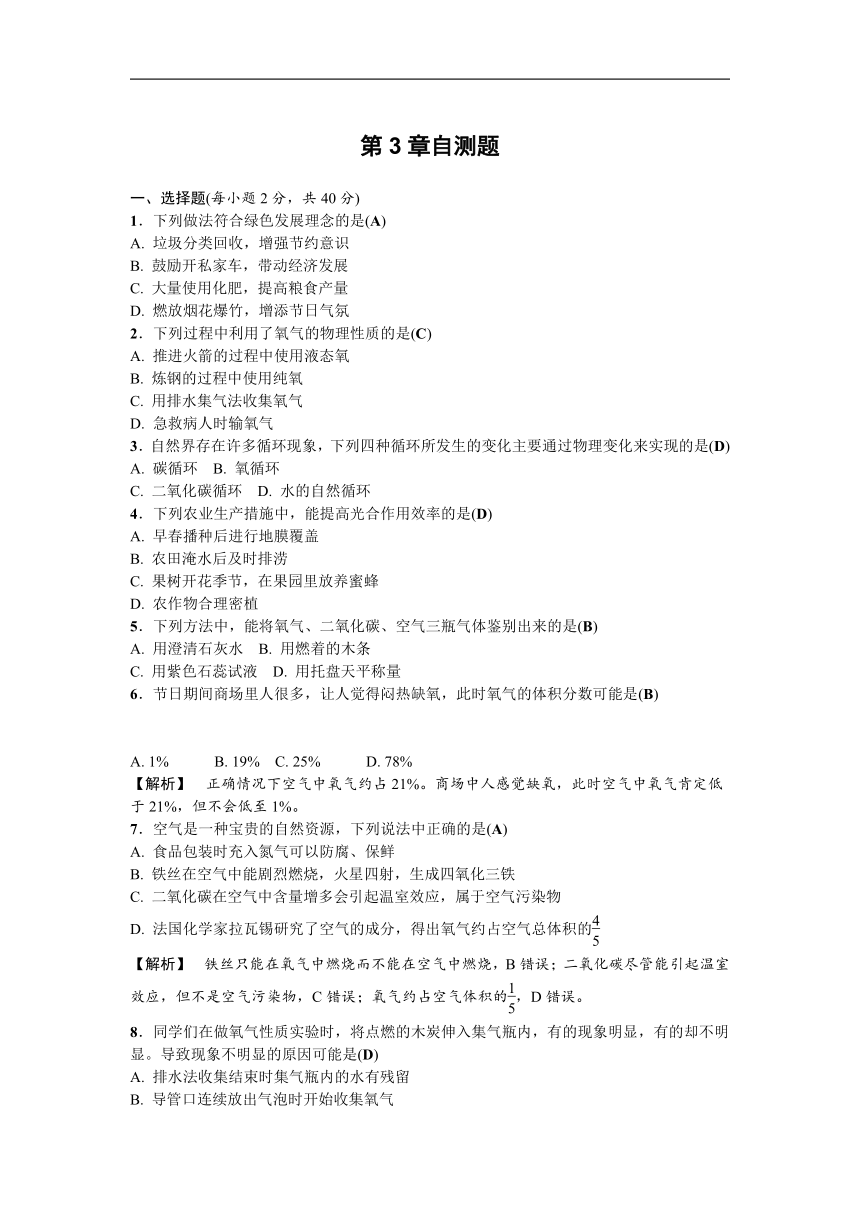

9.图甲是肺内气压随时间变化的示意图,图乙表示人体膈肌收缩和舒张时在胸腔内的位置。下列叙述正确的是(B)

(第9题)

A. 图甲中曲线ac段表示吸气

B. 图甲中曲线ab段时,膈肌处于图乙所示的B位置

C. 图甲中曲线ce段表示呼气

D. 图甲中曲线de段时,膈肌处于图乙所示的A位置

【解析】 曲线ab段表示肺内气压低于外界大气压,此时气体进入肺内,表示吸气,膈肌处于B状态。

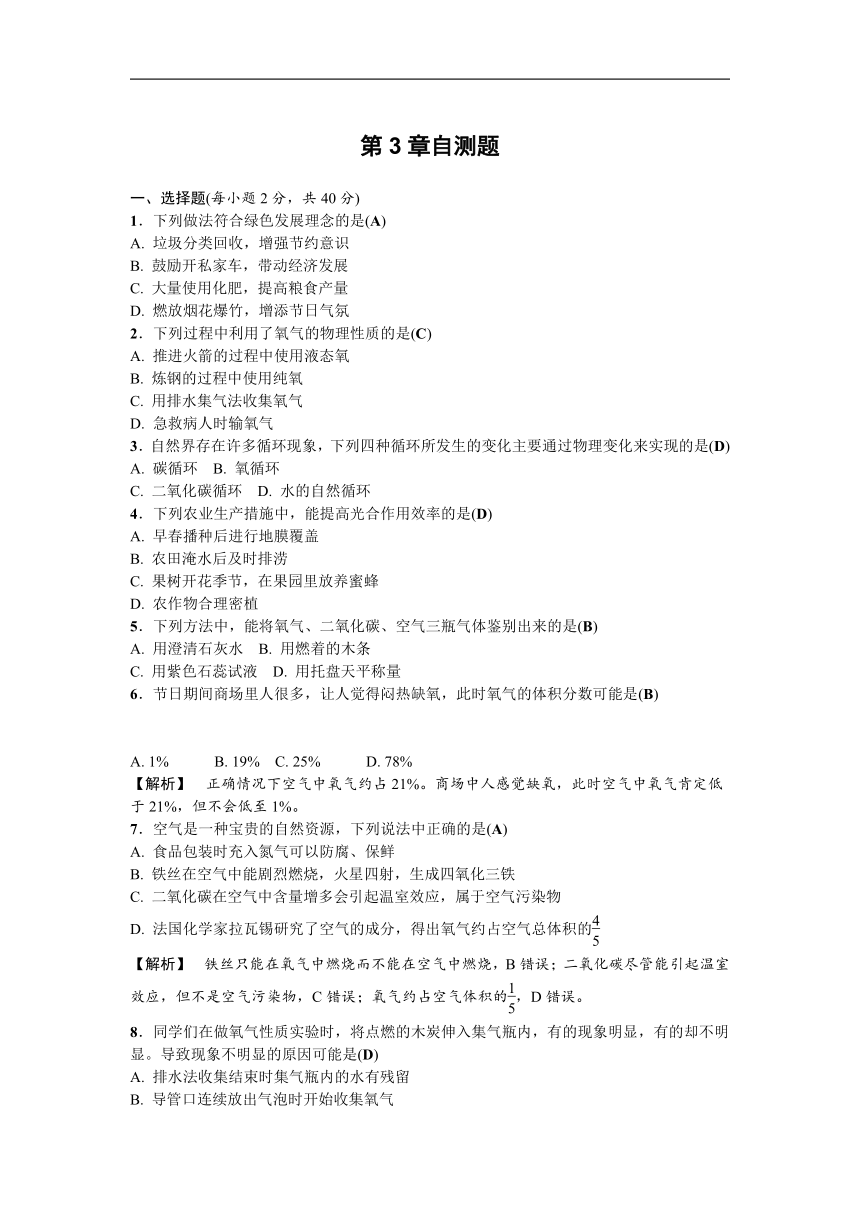

10.如图是氧气化学性质的部分知识网络,下列有关说法正确的是(C)

(第10题)

A. S、P在氧气中燃烧均会产生大量白烟

B. Ⅰ、Ⅱ两类反应均体现了氧气的可燃性

C. Fe在Ⅰ、Ⅱ两类反应中的产物不相同

D. 任何物质都能与氧气发生化学反应

【解析】 Fe在氧气中燃烧的产物是Fe3O4,缓慢氧化的产物是Fe2O3。

11.“丹砂烧之成水银”中的“丹砂”指的是硫化汞。该反应的微观示意图如下,下列说法正确的是(B)

,(第11题))

A. “”代表非金属单质汞

B. 此反应遵循质量守恒定律

C. 反应前后原子的种类发生改变

D. 反应前后各元素的化合价都不变

【解析】 由反应的微观示意图,该反应是硫化汞和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫和汞,化学方程式为HgS+O2Hg+SO2。由微粒的构成可知,“”代表金属单质汞,故A错误;此反应有新物质生成,是化学反应,化学反应都遵循质量守恒定律,故B正确;由微粒的变化可知,反应前后原子的种类没有发生改变,故C错误;由微粒的构成可知,该反应有单质氧气参加反应,又有单质汞生成,一定有化合价的变化,故D错误。

12.如图为绿色植物部分物质循环示意图,①②表示两个生理过程,下列有关叙述中正确的是(B)

,(第12题))

A. ①过程只发生在白天,②过程只发生在夜晚

B. ①②过程参与自然界的碳循环和氧循环

C. ①过程将有机物转化为无机物

D. ②过程释放的二氧化碳会导致温室效应,属于大气污染物

【解析】 ①表示光合作用,②表示呼吸作用,呼吸作用白天晚上均发生,A错误;碳—氧循环主要借助光合作用与呼吸作用进行,B正确;光合作用将无机物转化为有机物,C错误;二氧化碳不是大气污染物,D错误。

13.对下列实验指定容器中的水,其解释没有体现水的主要作用的是(A)

选项

实验装置

解释

A

集气瓶中的水:吸收放出的热量

B

烧杯中的水:加热铜片,隔绝空气

C

集气瓶中的水:冷却溅落的熔融物,防止集气瓶炸裂

D

集气瓶中的水:水先将集气瓶内的空气排尽,后便于观察O2何时收集满

【解析】 A中水的作用主要是吸收反应产生的SO2。

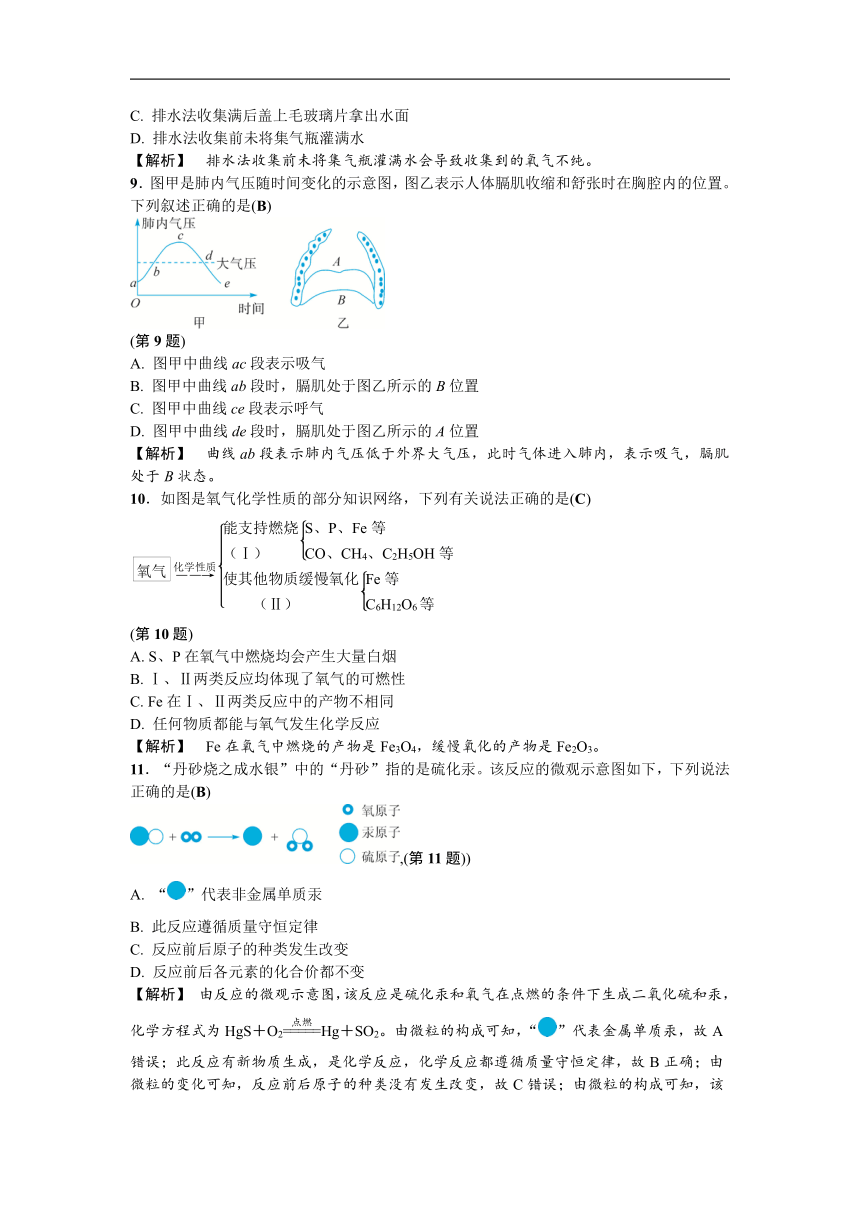

14.如图为四种植物(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,其中最适于在荫蔽条件下生长的植物是(D)

(第14题)

A. Ⅰ B. Ⅱ C. Ⅲ D. Ⅳ

【解析】 Ⅲ、Ⅳ的光合作用速率先随着光照强度的增强而加快,然后又随着光照强度的增强而减慢,其中Ⅳ的最佳光照强度比Ⅲ的更小,即植物Ⅳ最适于在荫蔽条件下生长。

15.在A+3B===2C+3D中,已知2.3克A跟4.8克B恰好完全反应生成4.4克C。若D的相对分子质量为18,则A的相对分子质量为(B)

A. 23 B. 46 C. 92 D. 96

【解析】 根据质量守恒定律可知,反应前后物质的总质量不变,所以D的质量为2.3克+4.8克-4.4克=2.7克。

设A的相对分子质量为x。

A+3B===2C+3D

x 3×18

2.3克 2.7克

=,x=46。

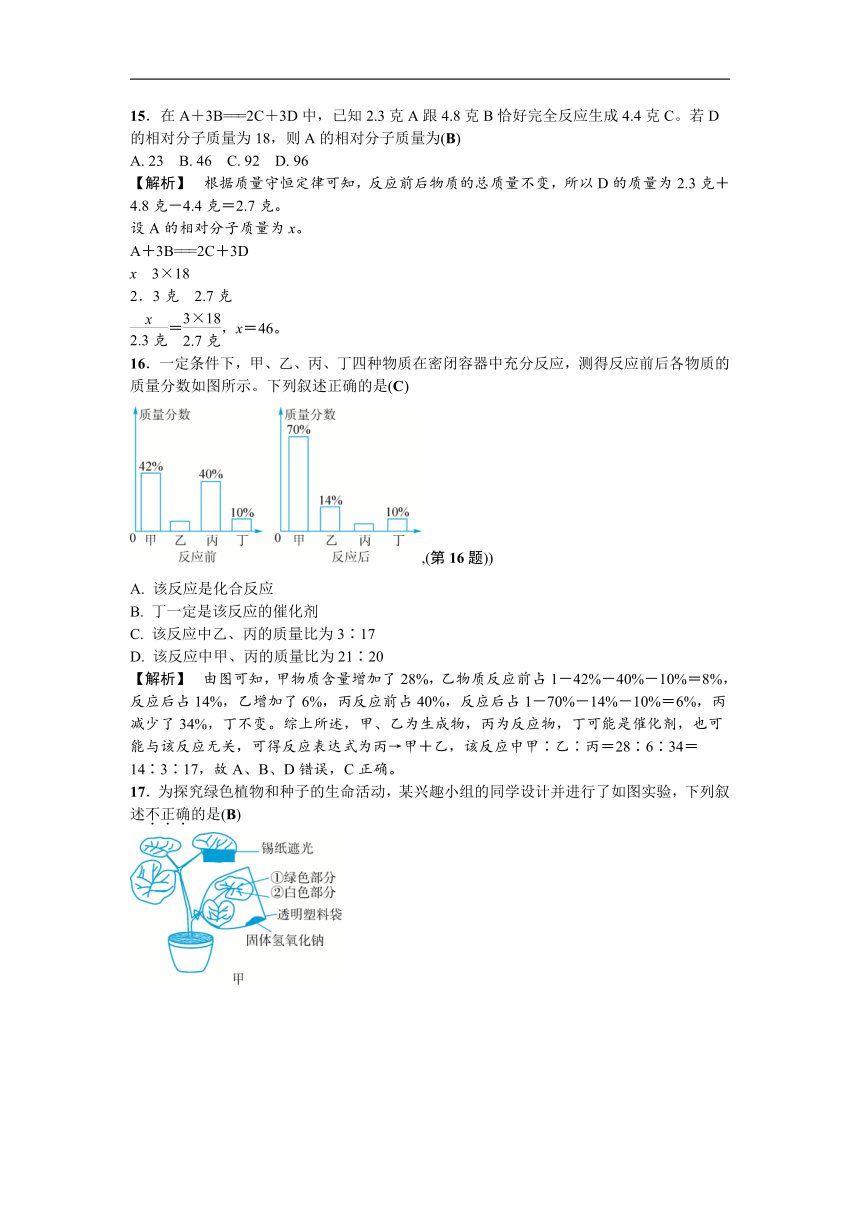

16.一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示。下列叙述正确的是(C)

,(第16题))

A. 该反应是化合反应

B. 丁一定是该反应的催化剂

C. 该反应中乙、丙的质量比为3∶17

D. 该反应中甲、丙的质量比为21∶20

【解析】 由图可知,甲物质含量增加了28%,乙物质反应前占1-42%-40%-10%=8%,反应后占14%,乙增加了6%,丙反应前占40%,反应后占1-70%-14%-10%=6%,丙减少了34%,丁不变。综上所述,甲、乙为生成物,丙为反应物,丁可能是催化剂,也可能与该反应无关,可得反应表达式为丙→甲+乙,该反应中甲∶乙∶丙=28∶6∶34=14∶3∶17,故A、B、D错误,C正确。

17.为探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组的同学设计并进行了如图实验,下列叙述不正确的是(B)

(第17题)

A. 甲实验可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光

B. 甲实验中①和②对照可探究光合作用的场所是叶绿体

C. 乙实验观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊

D. 丙实验观察到的现象是燃烧的蜡烛熄灭

【解析】 甲装置中①和②都没有二氧化碳,都不能进行光合作用,故不能形成对照。

18.如图的曲线表示植物在不同光照强度下吸收二氧化碳的情况(不考虑温度因素),下列分析不正确的是(D)

,(第18题))

A. I点光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量

B. J点光合作用吸收的二氧化碳量多于呼吸作用释放的二氧化碳量

C. IJ段表示随着光照强度增加,光合作用增强

D. HI段表示植物只进行呼吸作用,没有进行光合作用

【解析】 I点植物吸收二氧化碳量为0,表示光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量,A正确;J点植物吸收的二氧化碳量为正数,表明呼吸作用释放的二氧化碳量不足以满足光合作用所需,B正确;IJ段吸收二氧化碳增多,表明光合作用增强,C正确;HI段植物吸收二氧化碳为负数,只表明光合作用强度弱于呼吸作用,而不是不发生光合作用,D错误。

19.将18克高锰酸钾加热,当产生1.6克氧气时,固体剩余物是(C)

A. KMnO4、MnO2

B. K2MnO4、MnO2

C. KMnO4、MnO2、K2MnO4

D. KMnO4、K2MnO4

【解析】 高锰酸钾受热分解的化学方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,KMnO4与O2的质量比为316∶32,当生成1.6克氧气时,参加反应的高锰酸钾的质量为1.6克×=15.8克,故高锰酸钾有剩余,因而固体剩余物是KMnO4、MnO2和K2MnO4。

20.如图是某燃煤发电厂处理废气的装置示意图。下列说法正确的是(D)

(第20题)

A. 此过程中没有分解反应

B. 此过程中S元素的化合价未发生改变

C. 使用此废气处理装置并不能减少酸雨的形成

D. 整个过程的反应可表示为:2SO2+2CaCO3+O2===2CaSO4+2CO2

【解析】 碳酸钙受热分解生成氧化钙和二氧化碳的反应属于分解反应,A错误;亚硫酸钙中硫元素的化合价是+4,硫酸钙中硫元素的化合价是+6,故硫元素的化合价发生了改变,B错误;二氧化硫是形成酸雨的重要物质,经过处理后能减少酸雨的形成,C错误;整个过程中,二氧化硫与碳酸钙和氧气反应生成了硫酸钙和二氧化碳,可用2SO2+2CaCO3+O2===2CaSO4+2CO2表示,D正确。

二、填空题(每空1分,共18分)

21.金属加工后的废弃液中含有2%~5%的亚硝酸钠(NaNO2),它是一种环境污染物。人们常用NH4Cl溶液来处理此废弃液,使NaNO2转化为无毒物质。该反应分两步进行:

第一步:NaNO2+NH4Cl===NH4NO2+X

第二步:NH4NO2===N2↑+2H2O

(1)第一步反应中X的化学式为__NaCl__。

(2)第二步反应属于基本反应类型中的__分解__反应。

22.在2A+6B===2C+3D反应中,54克A在400克B中完全反应,生成264克C和6克D,则有__216__克B参加反应,反应中A、B、C、D的质量比为9∶36∶44∶1。

(第23题)

23.普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,并让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的__着火点__。

(2)写出快速产生助燃剂的反应的化学方程式:__2KClO32KCl+3O2↑__。

24.植物的叶面积系数是指单位土地面积上植物的总叶面积,可用植物总叶面积和土地面积的比值来表示。它与植物呼吸作用的量,光合作用的量和有机物的积累量有密切关系(提示:有机物的积累量是指光合作用产生有机物的量减去呼吸消耗有机物的量,即积累的有机物的量)。如表是对不同农田的叶面积系数、光合作用的量、呼吸作用的量实地调查所获的数据,根据下表中的数据分析回答下列问题。

叶面积系数

1

2

3

4

5

6

7

8

光合作用的量/%

15

30

50

75

85

90

95

95

呼吸作用的量/%

10

20

30

45

50

70

95

105

(1)叶面积系数越大,叶片交错重叠程度越__大__(填“大”或“小”)。

(2)从表中可以看出,叶面积系数为__5__时,最有利于有机物质积累量的增加。

(3)当叶面积系数过大时,有机物质积累量反而会下降,其原因是有机物的消耗也在增加。

25.根据如图所示的几个实验装置,回答下列问题。

(第25题)

(1)写出标号仪器的名称:①__长颈漏斗__。

(2)利用装置A和B可以制取的气体是__氧气__,写出制取该气体的反应的化学方程式:2H2O22H2O+O2↑。

(3)已知氨气极易溶于水,密度比空气小,你可以选择图中的装置__C__(填字母)进行收集。

(4)有同学认为装置E可以代替装置B、C、D收集气体,欲用排水法收集氮气,应使氮气从___b__(填“a”或“b”)管进。

【解析】 (2)由图可知,A和B组合的发生装置是固液不加热型,收集装置是排水集气,适用于二氧化锰催化分解过氧化氢溶液制取氧气。(3)氨气极易溶于水,密度比空气小,可用向下排空气法收集。(4)若用装置E排水收集氮气,则应使氮气从b管进,将水从a管压出。

26.某同学以高锰酸钾为原料制取氧气。

(第26题)

(1)用如图方法检查装置的气密性时,使劲捂住试管却仍观察不到导管口有气泡冒出。若此装置气密性良好,为顺利完成该装置的气密性检查,提一条合理建议:用酒精灯给试管加热。

(2)清洗试管时,试管中的固体物质溅落在衣服上,留下了黑点,用彩漂液(主要成分是过氧化氢)清洗,黑点处迅速产生气泡,请用反应的化学方程式表示气泡产生的原因:2H2O22H2O+O2↑。

【解析】 (1)由于装置的气密性良好,但手的温度不足以使试管内的空气受热膨胀后从导管口排出气泡,为顺利完成该装置的气密性检查,可用酒精灯给试管加热。(2)该反应为二氧化锰催化过氧化氢分解生成水和氧气。

27.据报道,我国已在南海某海域试采可燃冰获得成功。可燃冰分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,主要是由甲烷(CH4)与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,可燃烧,所以被称为可燃冰。

(1)CH4中C、H元素的质量比为3∶1。

(2)已知在相同条件下,1米3CO和1米3CH4所含的分子数目相同。CO、CH4燃烧的化学方程式分别为2CO+O22CO2,CH4+2O2CO2+2H2O。据此分析,在相同条件下,分别燃烧1米3的CO与CH4,消耗氧气较多的是__CH4__。

【解析】 (1)由甲烷(CH4)的化学式可知,甲烷中碳、氢元素的质量比为12∶(4×1)=3∶1。

(2)相同体积的CO和CH4分子数相同,由一氧化碳、甲烷燃烧的化学方程式可知,分别燃烧相同体积的CO和CH4,CH4消耗的氧气较多。

三、实验探究题(每空2分,共20分)

28.为了验证二氧化碳是光合作用的必需原料,某科学兴趣小组设计了如图所示的实验。请据图回答下列问题。

(1)首先将甲、乙装置放在黑暗处24小时,目的是让绿色植物通过呼吸作用消耗掉体内贮存的__淀粉__,然后再将两装置置于光照充足的环境条件下。

(第28题)

(2)本实验的自变量是有无CO2,其中甲装置制造了没有二氧化碳的环境条件。

(3)一段时间后,取甲、乙两装置中的叶片依次进行图丙、丁的操作,其中图丙操作的目的是避免叶绿素干扰实验。

(4)实验中,甲装置中的叶片经丙、丁操作后,用清水冲掉碘液,叶片的颜色__不变蓝__。

【解析】 (1)实验前应将甲、乙两个装置放在黑暗处一昼夜,目的是让叶片内原有的淀粉运走耗尽。(2)氢氧化钠能吸收二氧化碳,可见甲装置内没有二氧化碳,清水不吸收二氧化碳,故实验甲与乙形成以二氧化碳为变量的对照实验。(3)叶片在酒精中隔水加热后,绿色的部分变成黄白色,这样可以避免叶绿素干扰实验。(4)光照几小时后,从甲装置和乙装置中各取一片叶,经酒精脱色后,滴加碘液,变蓝色的是乙装置的叶片,因为乙装置中含有光合作用的原料二氧化碳,而甲装置中的二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收了,由于没有进行光合作用的原料,因此甲装置中的植物没有进行光合作用,所以甲叶片滴加碘液不变蓝色。

(第29题)

29.小金进行如图实验来验证质量守恒定律。在实验中用电子天平和量筒准确测量出表中m1、m2、m3、m4和V。(实验中操作正确,O2的密度为ρ)

实验序号

1

2

…

m1(MnO2)/克

m2(KClO3)/克

m3(试管)/克

m4(试管+加热后剩余固体)/克

量筒内收集气体的体积V/厘米3

(1)装置中试管口略向下倾斜的原因是防止冷凝水倒流引起试管炸裂。

(2)根据质量守恒定律,m1、m2、m3、m4和V之间应存在的等量关系为m1+m2+m3-m4=ρV。

(3)每次实验结束后,小金在拆卸装置时总能闻到刺激性气味。他将加热后剩余固体中的 MnO2分离并测量其质量,发现总小于加热前MnO2的质量,查阅资料后发现,一般认为加热KClO3和MnO2混合物的反应过程如下:

第1步:2MnO2+2KClO32KMnO4+Cl2↑+O2↑。(其中Cl2有刺激性气味)

第2步:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑。

第3步:K2MnO4+Cl22KCl+MnO2+O2。

写出加热后剩余固体中MnO2质量小于加热前MnO2质量的原因:部分Cl2散失,未参加后续反应,导致部分锰元素以K2MnO4或KMnO4形式存在,故剩余固体中MnO2质量小于加热前MnO2质量。

【解析】 (1)给试管中的固体加热时试管口略向下倾斜是为了防止冷凝水倒流到热的试管底部而使试管炸裂。(2)在化学反应前后,物质的总质量不变,在此反应中二氧化锰是催化剂,质量不变,氯酸钾在二氧化锰的催化作用下分解为氯化钾和氧气,则m1+m2+m3=m4+ρV。

30.小明用大小不同的玻璃罩罩在两组点燃的蜡烛上(如图甲),观察发现A组实验高处烛焰先熄灭,B组实验低处烛焰先熄灭。为了探究玻璃罩中烛焰熄灭顺序不同的原因,小明以A组为研究对象进行如下实验。

实验一:将6个盛有等量澄清石灰水的敞口容器固定在铁丝上,点燃蜡烛,立即用小玻璃罩罩上(如图乙)。分别记下各容器内石灰水变浑浊所需的时间。多次重复实验获得数据如表。

容器编号

1

2

3

4

5

6

平均时间/秒

3.2

3.8

5.0

7.1

11.1

19.0

实验二:将3支温度计分别挂在小玻璃罩内不同位置(如图丙),点燃蜡烛,一段时间后发现温度计①示数明显增大,温度计②、③示数增大不明显。

(第30题)

(1)根据实验一的结果,推测A组实验高处烛焰先熄灭的原因是小玻璃罩中蜡烛燃烧产生热的二氧化碳上升,在顶部聚积并逐渐下沉。

(2)实验二探究的问题是小玻璃罩中蜡烛燃烧对周围空气温度的影响。

(3)结合本实验的探究结果,对B组实验现象作出简要解释:大玻璃罩中蜡烛燃烧时,产生热的二氧化碳上升,到一定高度后冷却,由于二氧化碳的密度比空气大,从周围下沉,导致大玻璃罩底部二氧化碳积聚并逐渐上升,所以B组实验低处蜡烛先熄灭。

【解析】 (1)由实验一的结果可知,小玻璃罩内高处的石灰水变浑浊较快,说明小玻璃罩内高处二氧化碳的浓度大。

四、解答题(第31题8分,第32题14分,共22分)

31.小明喜欢养金鱼,他上网查阅资料得知:鱼缸中每升水的溶氧量低于0.003克时,鱼就会死亡。过氧化钙(CaO2)是一种化学增氧剂,其反应原理是2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑。

(1)氧气在水中的溶解度随温度的升高而__减小__。

(2)小明将2.88克过氧化钙放入盛有200升水的鱼缸中,请你通过计算分析,当氧气完全释放后,鱼缸中水的溶氧量是否符合最低要求?(假设产生的氧气完全溶入水中,其他因素忽略不计)

【解析】 (2)设2.88克CaO2完全反应生成O2的质量为x。

2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑

144 32

2.88克 x

=,x=0.64克。

则鱼缸中水的溶氧量为=0.0032克/升>0.003克/升,所以鱼缸中水的溶氧量符合最低要求。

32.过氧化氢溶液保存时,会因缓慢分解导致质量分数变小(化学方程式为2H2O2===2H2O+O2↑)。为探究pH对过氧化氢分解快慢的影响,小明利用图甲装置,每次实验往锥形瓶中加10克30%过氧化氢溶液,再滴加调节剂,使其pH分别从3依次调至13,在60 ℃反应温度下进行实验,获得数据如图乙。

(第32题)

(1)氧气能用排水法收集,是因为氧气不易溶于水。

(2)根据实验结果,对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的条件下保存。

(3)某次实验中,当10克溶质质量分数为30%的过氧化氢溶液分解产生0.32克氧气时,剩余过氧化氢溶液的溶质质量分数为多少?(滴加的试剂对溶液质量的影响忽略不计,计算结果精确到1%)

【解析】 (1)氧气能用排水法收集,是因为氧气不易溶于水。(2)根据本实验结果,由于在pH约为3~5的酸性条件下过氧化氢分解最慢,所以对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的酸性条件下保存。

(3)设分解产生0.32克氧气时,消耗的过氧化氢的质量为x。

2H2O2===2H2O+O2↑

68 32

x 0.32克

=,x=0.68克。

剩余过氧化氢质量为10克×30%-0.68克=2.32克,

剩余过氧化氢溶液的溶质质量分数=×100%≈24%。

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.下列做法符合绿色发展理念的是(A)

A. 垃圾分类回收,增强节约意识

B. 鼓励开私家车,带动经济发展

C. 大量使用化肥,提高粮食产量

D. 燃放烟花爆竹,增添节日气氛

2.下列过程中利用了氧气的物理性质的是(C)

A. 推进火箭的过程中使用液态氧

B. 炼钢的过程中使用纯氧

C. 用排水集气法收集氧气

D. 急救病人时输氧气

3.自然界存在许多循环现象,下列四种循环所发生的变化主要通过物理变化来实现的是(D)

A. 碳循环 B. 氧循环

C. 二氧化碳循环 D. 水的自然循环

4.下列农业生产措施中,能提高光合作用效率的是(D)

A. 早春播种后进行地膜覆盖

B. 农田淹水后及时排涝

C. 果树开花季节,在果园里放养蜜蜂

D. 农作物合理密植

5.下列方法中,能将氧气、二氧化碳、空气三瓶气体鉴别出来的是(B)

A. 用澄清石灰水 B. 用燃着的木条

C. 用紫色石蕊试液 D. 用托盘天平称量

6.节日期间商场里人很多,让人觉得闷热缺氧,此时氧气的体积分数可能是(B)

A. 1% B. 19% C. 25% D. 78%

【解析】 正确情况下空气中氧气约占21%。商场中人感觉缺氧,此时空气中氧气肯定低于21%,但不会低至1%。

7.空气是一种宝贵的自然资源,下列说法中正确的是(A)

A. 食品包装时充入氮气可以防腐、保鲜

B. 铁丝在空气中能剧烈燃烧,火星四射,生成四氧化三铁

C. 二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应,属于空气污染物

D. 法国化学家拉瓦锡研究了空气的成分,得出氧气约占空气总体积的

【解析】 铁丝只能在氧气中燃烧而不能在空气中燃烧,B错误;二氧化碳尽管能引起温室效应,但不是空气污染物,C错误;氧气约占空气体积的,D错误。

8.同学们在做氧气性质实验时,将点燃的木炭伸入集气瓶内,有的现象明显,有的却不明显。导致现象不明显的原因可能是(D)

A. 排水法收集结束时集气瓶内的水有残留

B. 导管口连续放出气泡时开始收集氧气

C. 排水法收集满后盖上毛玻璃片拿出水面

D. 排水法收集前未将集气瓶灌满水

【解析】 排水法收集前未将集气瓶灌满水会导致收集到的氧气不纯。

9.图甲是肺内气压随时间变化的示意图,图乙表示人体膈肌收缩和舒张时在胸腔内的位置。下列叙述正确的是(B)

(第9题)

A. 图甲中曲线ac段表示吸气

B. 图甲中曲线ab段时,膈肌处于图乙所示的B位置

C. 图甲中曲线ce段表示呼气

D. 图甲中曲线de段时,膈肌处于图乙所示的A位置

【解析】 曲线ab段表示肺内气压低于外界大气压,此时气体进入肺内,表示吸气,膈肌处于B状态。

10.如图是氧气化学性质的部分知识网络,下列有关说法正确的是(C)

(第10题)

A. S、P在氧气中燃烧均会产生大量白烟

B. Ⅰ、Ⅱ两类反应均体现了氧气的可燃性

C. Fe在Ⅰ、Ⅱ两类反应中的产物不相同

D. 任何物质都能与氧气发生化学反应

【解析】 Fe在氧气中燃烧的产物是Fe3O4,缓慢氧化的产物是Fe2O3。

11.“丹砂烧之成水银”中的“丹砂”指的是硫化汞。该反应的微观示意图如下,下列说法正确的是(B)

,(第11题))

A. “”代表非金属单质汞

B. 此反应遵循质量守恒定律

C. 反应前后原子的种类发生改变

D. 反应前后各元素的化合价都不变

【解析】 由反应的微观示意图,该反应是硫化汞和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫和汞,化学方程式为HgS+O2Hg+SO2。由微粒的构成可知,“”代表金属单质汞,故A错误;此反应有新物质生成,是化学反应,化学反应都遵循质量守恒定律,故B正确;由微粒的变化可知,反应前后原子的种类没有发生改变,故C错误;由微粒的构成可知,该反应有单质氧气参加反应,又有单质汞生成,一定有化合价的变化,故D错误。

12.如图为绿色植物部分物质循环示意图,①②表示两个生理过程,下列有关叙述中正确的是(B)

,(第12题))

A. ①过程只发生在白天,②过程只发生在夜晚

B. ①②过程参与自然界的碳循环和氧循环

C. ①过程将有机物转化为无机物

D. ②过程释放的二氧化碳会导致温室效应,属于大气污染物

【解析】 ①表示光合作用,②表示呼吸作用,呼吸作用白天晚上均发生,A错误;碳—氧循环主要借助光合作用与呼吸作用进行,B正确;光合作用将无机物转化为有机物,C错误;二氧化碳不是大气污染物,D错误。

13.对下列实验指定容器中的水,其解释没有体现水的主要作用的是(A)

选项

实验装置

解释

A

集气瓶中的水:吸收放出的热量

B

烧杯中的水:加热铜片,隔绝空气

C

集气瓶中的水:冷却溅落的熔融物,防止集气瓶炸裂

D

集气瓶中的水:水先将集气瓶内的空气排尽,后便于观察O2何时收集满

【解析】 A中水的作用主要是吸收反应产生的SO2。

14.如图为四种植物(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,其中最适于在荫蔽条件下生长的植物是(D)

(第14题)

A. Ⅰ B. Ⅱ C. Ⅲ D. Ⅳ

【解析】 Ⅲ、Ⅳ的光合作用速率先随着光照强度的增强而加快,然后又随着光照强度的增强而减慢,其中Ⅳ的最佳光照强度比Ⅲ的更小,即植物Ⅳ最适于在荫蔽条件下生长。

15.在A+3B===2C+3D中,已知2.3克A跟4.8克B恰好完全反应生成4.4克C。若D的相对分子质量为18,则A的相对分子质量为(B)

A. 23 B. 46 C. 92 D. 96

【解析】 根据质量守恒定律可知,反应前后物质的总质量不变,所以D的质量为2.3克+4.8克-4.4克=2.7克。

设A的相对分子质量为x。

A+3B===2C+3D

x 3×18

2.3克 2.7克

=,x=46。

16.一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示。下列叙述正确的是(C)

,(第16题))

A. 该反应是化合反应

B. 丁一定是该反应的催化剂

C. 该反应中乙、丙的质量比为3∶17

D. 该反应中甲、丙的质量比为21∶20

【解析】 由图可知,甲物质含量增加了28%,乙物质反应前占1-42%-40%-10%=8%,反应后占14%,乙增加了6%,丙反应前占40%,反应后占1-70%-14%-10%=6%,丙减少了34%,丁不变。综上所述,甲、乙为生成物,丙为反应物,丁可能是催化剂,也可能与该反应无关,可得反应表达式为丙→甲+乙,该反应中甲∶乙∶丙=28∶6∶34=14∶3∶17,故A、B、D错误,C正确。

17.为探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组的同学设计并进行了如图实验,下列叙述不正确的是(B)

(第17题)

A. 甲实验可探究光合作用的原料是二氧化碳、条件是光

B. 甲实验中①和②对照可探究光合作用的场所是叶绿体

C. 乙实验观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊

D. 丙实验观察到的现象是燃烧的蜡烛熄灭

【解析】 甲装置中①和②都没有二氧化碳,都不能进行光合作用,故不能形成对照。

18.如图的曲线表示植物在不同光照强度下吸收二氧化碳的情况(不考虑温度因素),下列分析不正确的是(D)

,(第18题))

A. I点光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量

B. J点光合作用吸收的二氧化碳量多于呼吸作用释放的二氧化碳量

C. IJ段表示随着光照强度增加,光合作用增强

D. HI段表示植物只进行呼吸作用,没有进行光合作用

【解析】 I点植物吸收二氧化碳量为0,表示光合作用吸收的二氧化碳量等于呼吸作用释放的二氧化碳量,A正确;J点植物吸收的二氧化碳量为正数,表明呼吸作用释放的二氧化碳量不足以满足光合作用所需,B正确;IJ段吸收二氧化碳增多,表明光合作用增强,C正确;HI段植物吸收二氧化碳为负数,只表明光合作用强度弱于呼吸作用,而不是不发生光合作用,D错误。

19.将18克高锰酸钾加热,当产生1.6克氧气时,固体剩余物是(C)

A. KMnO4、MnO2

B. K2MnO4、MnO2

C. KMnO4、MnO2、K2MnO4

D. KMnO4、K2MnO4

【解析】 高锰酸钾受热分解的化学方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑,KMnO4与O2的质量比为316∶32,当生成1.6克氧气时,参加反应的高锰酸钾的质量为1.6克×=15.8克,故高锰酸钾有剩余,因而固体剩余物是KMnO4、MnO2和K2MnO4。

20.如图是某燃煤发电厂处理废气的装置示意图。下列说法正确的是(D)

(第20题)

A. 此过程中没有分解反应

B. 此过程中S元素的化合价未发生改变

C. 使用此废气处理装置并不能减少酸雨的形成

D. 整个过程的反应可表示为:2SO2+2CaCO3+O2===2CaSO4+2CO2

【解析】 碳酸钙受热分解生成氧化钙和二氧化碳的反应属于分解反应,A错误;亚硫酸钙中硫元素的化合价是+4,硫酸钙中硫元素的化合价是+6,故硫元素的化合价发生了改变,B错误;二氧化硫是形成酸雨的重要物质,经过处理后能减少酸雨的形成,C错误;整个过程中,二氧化硫与碳酸钙和氧气反应生成了硫酸钙和二氧化碳,可用2SO2+2CaCO3+O2===2CaSO4+2CO2表示,D正确。

二、填空题(每空1分,共18分)

21.金属加工后的废弃液中含有2%~5%的亚硝酸钠(NaNO2),它是一种环境污染物。人们常用NH4Cl溶液来处理此废弃液,使NaNO2转化为无毒物质。该反应分两步进行:

第一步:NaNO2+NH4Cl===NH4NO2+X

第二步:NH4NO2===N2↑+2H2O

(1)第一步反应中X的化学式为__NaCl__。

(2)第二步反应属于基本反应类型中的__分解__反应。

22.在2A+6B===2C+3D反应中,54克A在400克B中完全反应,生成264克C和6克D,则有__216__克B参加反应,反应中A、B、C、D的质量比为9∶36∶44∶1。

(第23题)

23.普通火柴的火柴头中含有可燃物、摩擦剂及氯酸钾和二氧化锰的混合物(氯酸钾和二氧化锰的混合物可提供助燃剂),火柴头在火柴皮上摩擦产生的热使可燃物燃烧放热,并让氯酸钾快速分解产生助燃剂,使火柴头猛烈燃烧,从而引燃火柴梗。

(1)火柴头和火柴梗燃烧是因为温度达到了它们各自的__着火点__。

(2)写出快速产生助燃剂的反应的化学方程式:__2KClO32KCl+3O2↑__。

24.植物的叶面积系数是指单位土地面积上植物的总叶面积,可用植物总叶面积和土地面积的比值来表示。它与植物呼吸作用的量,光合作用的量和有机物的积累量有密切关系(提示:有机物的积累量是指光合作用产生有机物的量减去呼吸消耗有机物的量,即积累的有机物的量)。如表是对不同农田的叶面积系数、光合作用的量、呼吸作用的量实地调查所获的数据,根据下表中的数据分析回答下列问题。

叶面积系数

1

2

3

4

5

6

7

8

光合作用的量/%

15

30

50

75

85

90

95

95

呼吸作用的量/%

10

20

30

45

50

70

95

105

(1)叶面积系数越大,叶片交错重叠程度越__大__(填“大”或“小”)。

(2)从表中可以看出,叶面积系数为__5__时,最有利于有机物质积累量的增加。

(3)当叶面积系数过大时,有机物质积累量反而会下降,其原因是有机物的消耗也在增加。

25.根据如图所示的几个实验装置,回答下列问题。

(第25题)

(1)写出标号仪器的名称:①__长颈漏斗__。

(2)利用装置A和B可以制取的气体是__氧气__,写出制取该气体的反应的化学方程式:2H2O22H2O+O2↑。

(3)已知氨气极易溶于水,密度比空气小,你可以选择图中的装置__C__(填字母)进行收集。

(4)有同学认为装置E可以代替装置B、C、D收集气体,欲用排水法收集氮气,应使氮气从___b__(填“a”或“b”)管进。

【解析】 (2)由图可知,A和B组合的发生装置是固液不加热型,收集装置是排水集气,适用于二氧化锰催化分解过氧化氢溶液制取氧气。(3)氨气极易溶于水,密度比空气小,可用向下排空气法收集。(4)若用装置E排水收集氮气,则应使氮气从b管进,将水从a管压出。

26.某同学以高锰酸钾为原料制取氧气。

(第26题)

(1)用如图方法检查装置的气密性时,使劲捂住试管却仍观察不到导管口有气泡冒出。若此装置气密性良好,为顺利完成该装置的气密性检查,提一条合理建议:用酒精灯给试管加热。

(2)清洗试管时,试管中的固体物质溅落在衣服上,留下了黑点,用彩漂液(主要成分是过氧化氢)清洗,黑点处迅速产生气泡,请用反应的化学方程式表示气泡产生的原因:2H2O22H2O+O2↑。

【解析】 (1)由于装置的气密性良好,但手的温度不足以使试管内的空气受热膨胀后从导管口排出气泡,为顺利完成该装置的气密性检查,可用酒精灯给试管加热。(2)该反应为二氧化锰催化过氧化氢分解生成水和氧气。

27.据报道,我国已在南海某海域试采可燃冰获得成功。可燃冰分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,主要是由甲烷(CH4)与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,可燃烧,所以被称为可燃冰。

(1)CH4中C、H元素的质量比为3∶1。

(2)已知在相同条件下,1米3CO和1米3CH4所含的分子数目相同。CO、CH4燃烧的化学方程式分别为2CO+O22CO2,CH4+2O2CO2+2H2O。据此分析,在相同条件下,分别燃烧1米3的CO与CH4,消耗氧气较多的是__CH4__。

【解析】 (1)由甲烷(CH4)的化学式可知,甲烷中碳、氢元素的质量比为12∶(4×1)=3∶1。

(2)相同体积的CO和CH4分子数相同,由一氧化碳、甲烷燃烧的化学方程式可知,分别燃烧相同体积的CO和CH4,CH4消耗的氧气较多。

三、实验探究题(每空2分,共20分)

28.为了验证二氧化碳是光合作用的必需原料,某科学兴趣小组设计了如图所示的实验。请据图回答下列问题。

(1)首先将甲、乙装置放在黑暗处24小时,目的是让绿色植物通过呼吸作用消耗掉体内贮存的__淀粉__,然后再将两装置置于光照充足的环境条件下。

(第28题)

(2)本实验的自变量是有无CO2,其中甲装置制造了没有二氧化碳的环境条件。

(3)一段时间后,取甲、乙两装置中的叶片依次进行图丙、丁的操作,其中图丙操作的目的是避免叶绿素干扰实验。

(4)实验中,甲装置中的叶片经丙、丁操作后,用清水冲掉碘液,叶片的颜色__不变蓝__。

【解析】 (1)实验前应将甲、乙两个装置放在黑暗处一昼夜,目的是让叶片内原有的淀粉运走耗尽。(2)氢氧化钠能吸收二氧化碳,可见甲装置内没有二氧化碳,清水不吸收二氧化碳,故实验甲与乙形成以二氧化碳为变量的对照实验。(3)叶片在酒精中隔水加热后,绿色的部分变成黄白色,这样可以避免叶绿素干扰实验。(4)光照几小时后,从甲装置和乙装置中各取一片叶,经酒精脱色后,滴加碘液,变蓝色的是乙装置的叶片,因为乙装置中含有光合作用的原料二氧化碳,而甲装置中的二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收了,由于没有进行光合作用的原料,因此甲装置中的植物没有进行光合作用,所以甲叶片滴加碘液不变蓝色。

(第29题)

29.小金进行如图实验来验证质量守恒定律。在实验中用电子天平和量筒准确测量出表中m1、m2、m3、m4和V。(实验中操作正确,O2的密度为ρ)

实验序号

1

2

…

m1(MnO2)/克

m2(KClO3)/克

m3(试管)/克

m4(试管+加热后剩余固体)/克

量筒内收集气体的体积V/厘米3

(1)装置中试管口略向下倾斜的原因是防止冷凝水倒流引起试管炸裂。

(2)根据质量守恒定律,m1、m2、m3、m4和V之间应存在的等量关系为m1+m2+m3-m4=ρV。

(3)每次实验结束后,小金在拆卸装置时总能闻到刺激性气味。他将加热后剩余固体中的 MnO2分离并测量其质量,发现总小于加热前MnO2的质量,查阅资料后发现,一般认为加热KClO3和MnO2混合物的反应过程如下:

第1步:2MnO2+2KClO32KMnO4+Cl2↑+O2↑。(其中Cl2有刺激性气味)

第2步:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑。

第3步:K2MnO4+Cl22KCl+MnO2+O2。

写出加热后剩余固体中MnO2质量小于加热前MnO2质量的原因:部分Cl2散失,未参加后续反应,导致部分锰元素以K2MnO4或KMnO4形式存在,故剩余固体中MnO2质量小于加热前MnO2质量。

【解析】 (1)给试管中的固体加热时试管口略向下倾斜是为了防止冷凝水倒流到热的试管底部而使试管炸裂。(2)在化学反应前后,物质的总质量不变,在此反应中二氧化锰是催化剂,质量不变,氯酸钾在二氧化锰的催化作用下分解为氯化钾和氧气,则m1+m2+m3=m4+ρV。

30.小明用大小不同的玻璃罩罩在两组点燃的蜡烛上(如图甲),观察发现A组实验高处烛焰先熄灭,B组实验低处烛焰先熄灭。为了探究玻璃罩中烛焰熄灭顺序不同的原因,小明以A组为研究对象进行如下实验。

实验一:将6个盛有等量澄清石灰水的敞口容器固定在铁丝上,点燃蜡烛,立即用小玻璃罩罩上(如图乙)。分别记下各容器内石灰水变浑浊所需的时间。多次重复实验获得数据如表。

容器编号

1

2

3

4

5

6

平均时间/秒

3.2

3.8

5.0

7.1

11.1

19.0

实验二:将3支温度计分别挂在小玻璃罩内不同位置(如图丙),点燃蜡烛,一段时间后发现温度计①示数明显增大,温度计②、③示数增大不明显。

(第30题)

(1)根据实验一的结果,推测A组实验高处烛焰先熄灭的原因是小玻璃罩中蜡烛燃烧产生热的二氧化碳上升,在顶部聚积并逐渐下沉。

(2)实验二探究的问题是小玻璃罩中蜡烛燃烧对周围空气温度的影响。

(3)结合本实验的探究结果,对B组实验现象作出简要解释:大玻璃罩中蜡烛燃烧时,产生热的二氧化碳上升,到一定高度后冷却,由于二氧化碳的密度比空气大,从周围下沉,导致大玻璃罩底部二氧化碳积聚并逐渐上升,所以B组实验低处蜡烛先熄灭。

【解析】 (1)由实验一的结果可知,小玻璃罩内高处的石灰水变浑浊较快,说明小玻璃罩内高处二氧化碳的浓度大。

四、解答题(第31题8分,第32题14分,共22分)

31.小明喜欢养金鱼,他上网查阅资料得知:鱼缸中每升水的溶氧量低于0.003克时,鱼就会死亡。过氧化钙(CaO2)是一种化学增氧剂,其反应原理是2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑。

(1)氧气在水中的溶解度随温度的升高而__减小__。

(2)小明将2.88克过氧化钙放入盛有200升水的鱼缸中,请你通过计算分析,当氧气完全释放后,鱼缸中水的溶氧量是否符合最低要求?(假设产生的氧气完全溶入水中,其他因素忽略不计)

【解析】 (2)设2.88克CaO2完全反应生成O2的质量为x。

2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑

144 32

2.88克 x

=,x=0.64克。

则鱼缸中水的溶氧量为=0.0032克/升>0.003克/升,所以鱼缸中水的溶氧量符合最低要求。

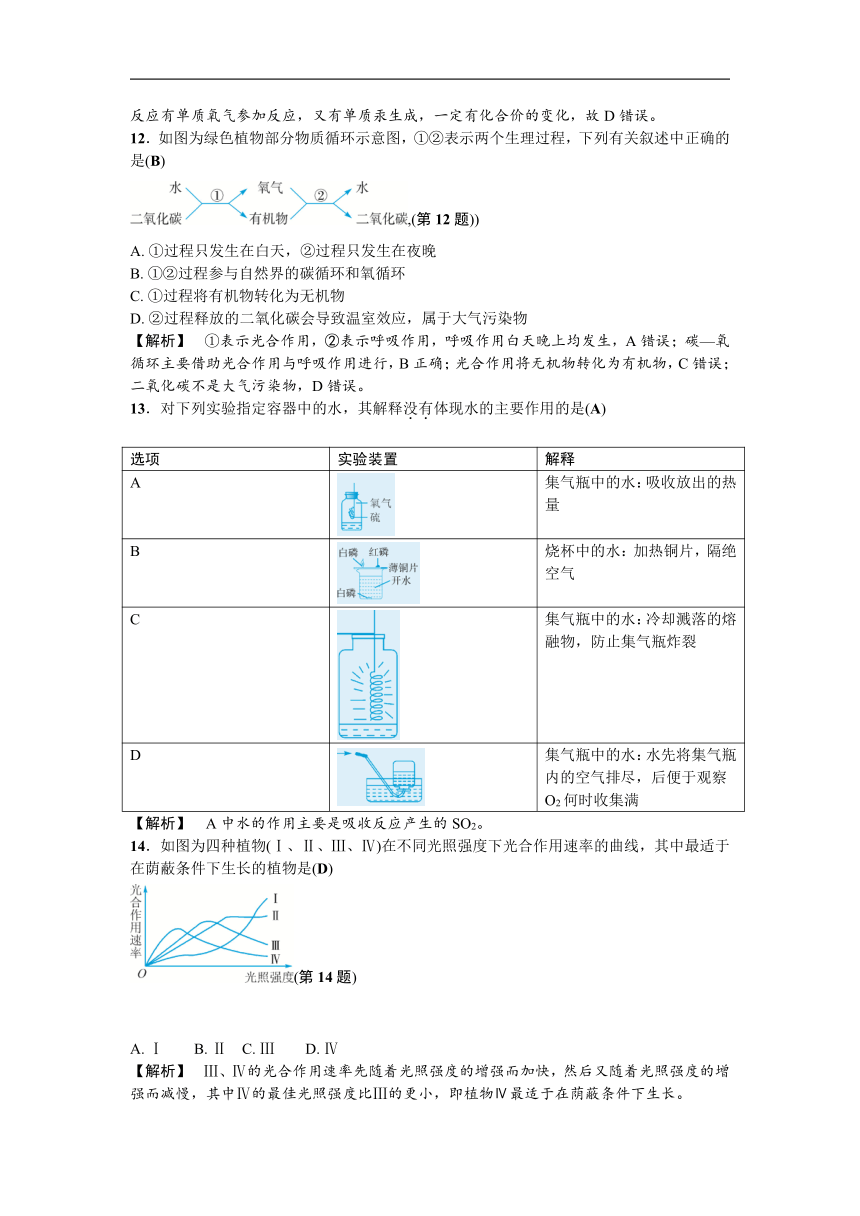

32.过氧化氢溶液保存时,会因缓慢分解导致质量分数变小(化学方程式为2H2O2===2H2O+O2↑)。为探究pH对过氧化氢分解快慢的影响,小明利用图甲装置,每次实验往锥形瓶中加10克30%过氧化氢溶液,再滴加调节剂,使其pH分别从3依次调至13,在60 ℃反应温度下进行实验,获得数据如图乙。

(第32题)

(1)氧气能用排水法收集,是因为氧气不易溶于水。

(2)根据实验结果,对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的条件下保存。

(3)某次实验中,当10克溶质质量分数为30%的过氧化氢溶液分解产生0.32克氧气时,剩余过氧化氢溶液的溶质质量分数为多少?(滴加的试剂对溶液质量的影响忽略不计,计算结果精确到1%)

【解析】 (1)氧气能用排水法收集,是因为氧气不易溶于水。(2)根据本实验结果,由于在pH约为3~5的酸性条件下过氧化氢分解最慢,所以对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的酸性条件下保存。

(3)设分解产生0.32克氧气时,消耗的过氧化氢的质量为x。

2H2O2===2H2O+O2↑

68 32

x 0.32克

=,x=0.68克。

剩余过氧化氢质量为10克×30%-0.68克=2.32克,

剩余过氧化氢溶液的溶质质量分数=×100%≈24%。

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查