人民版必修三专题一 中国传统文化主流思想的演变 单元 测试题

文档属性

| 名称 | 人民版必修三专题一 中国传统文化主流思想的演变 单元 测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-03 16:38:00 | ||

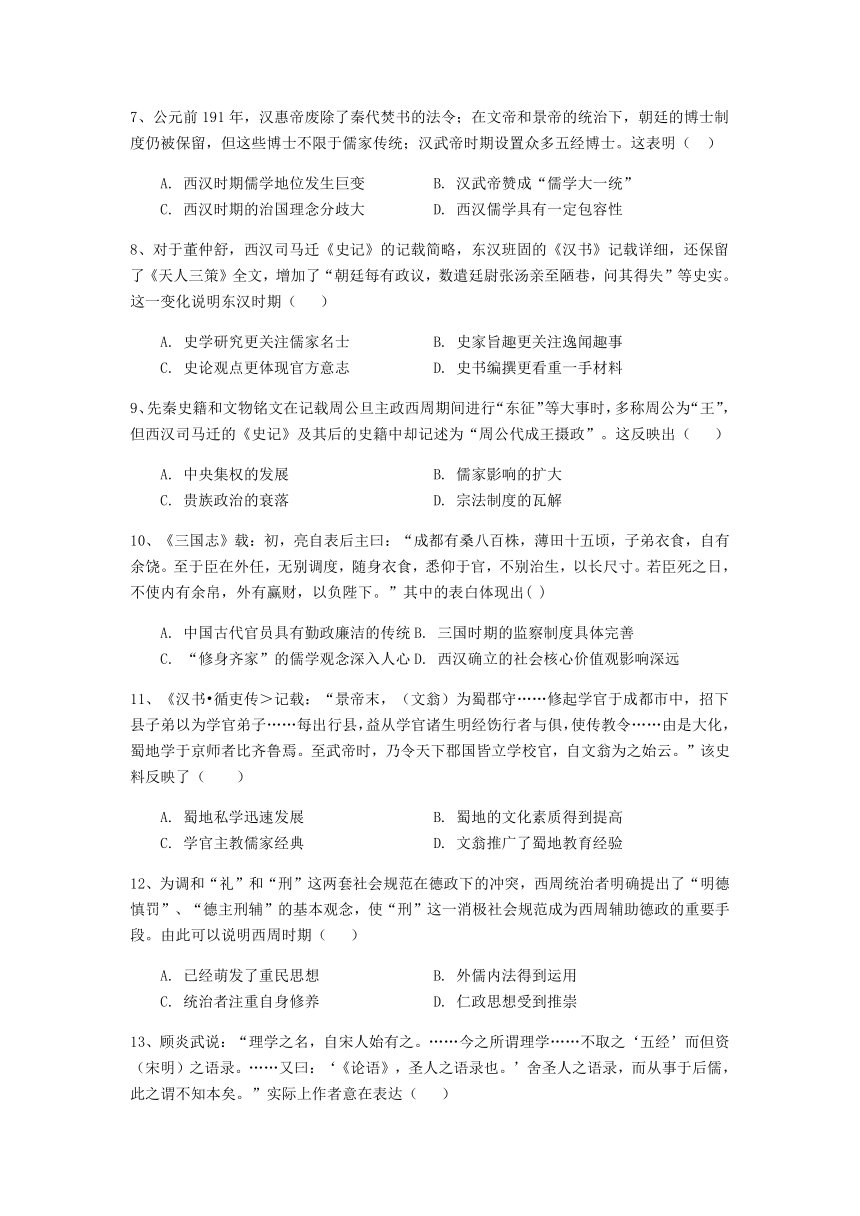

图片预览

文档简介

必修三专题一

一、选择题

1、战国时期,“时君世主,好恶殊方,是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善”,各国国君对各家“兼而礼之”。这反映出( )

A.政治需求助推文化繁荣 B.诸子百家取得并重地位

C.汉代崇尚多元文化并行 D.学术争鸣导致政治纷争

2、“仁”最早是由孔子提出的,所谓“仁”就是“爱人”。他认为“仁”是贵族才能具备的一种品德。这表明孔子( )

A.代表了时代发展的潮流 B.努力构建平等的理想社会

C.极力维护宗法等级秩序 D.积极寻求社会和谐的途径

3、北宋儒学重视格物穷理,此风也渗入医药界。法象药理着眼于药物的外部特征或附属的文化特质,具有很强的人文特征。金元时期的医学家在宋人基础上,以药物形、色、气、味、体为主干,利用气化、运气和阴阳五行学说,建立了一整套法象药理模式。这反映出( )

A. 儒学与中医学的相互促进 B. 中医学的发展以理学为基础

C. 理学对中医学的负面影响 D. 儒学开始借鉴阴阳五行学说

4、《孔子家语·致思》中记载:“汝以民为饿也,何不白于君,发仓廪以赈之,而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之德美矣。”对这段材料理解正确的是( )

①孔子认为对饥民实施救助的做法值得商榷②孔子将民生问题政治化

③体现了孔子的等级观念④充分体现了孔子“仁”的思想

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

5、在考古发现的汉代官吏墓葬中,陪葬品除《秦律》等大量律令外,还经常伴有一些用来预言凶吉、卜定疑难的简册,如《日书》等。这反映了当时( )

A. 沿用了秦代的基本政治制度 B. 治国思想发生根本改变

C. 儒学融合了法家、阴阳家思想 D. 社会生活受神秘主义影响

6、明末思想家颜元指责“宋元来儒者却习成妇女态,甚可羞。无事袖手谈心性,临危一死报君王,即为上品也”。下列观点与颜元一致的是( )

A. “存天理,灭人欲”B. “心外无佛,即心是佛”

C. “天下为主,君为客”D. “为学从切实处下手,自不落空”

7、公元前191年,汉惠帝废除了秦代焚书的法令;在文帝和景帝的统治下,朝廷的博士制度仍被保留,但这些博士不限于儒家传统;汉武帝时期设置众多五经博士。这表明( )

A. 西汉时期儒学地位发生巨变 B. 汉武帝赞成“儒学大一统”

C. 西汉时期的治国理念分歧大 D. 西汉儒学具有一定包容性

8、对于董仲舒,西汉司马迁《史记》的记载简略,东汉班固的《汉书》记载详细,还保留了《天人三策》全文,增加了“朝廷每有政议,数遣廷尉张汤亲至陋巷,问其得失”等史实。这一变化说明东汉时期( ?)

A. 史学研究更关注儒家名士 B. 史家旨趣更关注逸闻趣事

C. 史论观点更体现官方意志 D. 史书编撰更看重一手材料

9、先秦史籍和文物铭文在记载周公旦主政西周期间进行“东征”等大事时,多称周公为“王”,但西汉司马迁的《史记》及其后的史籍中却记述为“周公代成王摄政”。这反映出( )

A. 中央集权的发展 B. 儒家影响的扩大

C. 贵族政治的衰落 D. 宗法制度的瓦解

10、《三国志》载:初,亮自表后主曰:“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”其中的表白体现出( )

A. 中国古代官员具有勤政廉洁的传统B. 三国时期的监察制度具体完善

C. “修身齐家”的儒学观念深入人心D. 西汉确立的社会核心价值观影响深远

11、《汉书?循吏传>记载:“景帝末,(文翁)为蜀郡守……修起学官于成都市中,招下县子弟以为学官弟子……每出行县,益从学官诸生明经饬行者与俱,使传教令……由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为之始云。”该史料反映了( )

A. 蜀地私学迅速发展 B. 蜀地的文化素质得到提高

C. 学官主教儒家经典 D. 文翁推广了蜀地教育经验

12、为调和“礼”和“刑”这两套社会规范在德政下的冲突,西周统治者明确提出了“明德慎罚”、“德主刑辅”的基本观念,使“刑”这一消极社会规范成为西周辅助德政的重要手段。由此可以说明西周时期( )

A. 已经萌发了重民思想 B. 外儒内法得到运用

C. 统治者注重自身修养 D. 仁政思想受到推崇

13、顾炎武说:“理学之名,自宋人始有之。……今之所谓理学……不取之‘五经’而但资(宋明)之语录。……又曰:‘《论语》,圣人之语录也。’舍圣人之语录,而从事于后儒,此之谓不知本矣。”实际上作者意在表达( )

A. 理学悖离“五经”原旨 B. 孔孟之道为理学之根本

C. 取儒学之本,舍宋明理学 D. 用思辨方式来对待理学

14、春秋战国时期,孔子主张举贤才;孟子认为忧患、磨难才能造就人才;荀子主张尚贤使能;墨家主张,不分贵贱唯才是举。诸子人才思想的共同历史背景是( )

A. 争霸战争环境需要真才实学的人才B. 适应新兴地主阶级当政掌权的要求

C. 反思宗法血缘关系下世官制的弊端D. 推动了春秋战国时期中国社会变革

15、李贽以“童心”或“真心”为标准,反对一切传统观念的束缚、外在的教条,甚至包括无上权威的孔子在内。下列是关于李贽这种思想的解读,其中不正确的是( )

A. 在诗文写作方面反对摹古文风 B. 实际上是一种突出个性解放的思想

C. 与儒学相对立的新式思想流派 D. 是商品经济发展在思想领域的体现

16、学者张宏杰认为魏晋士人对老庄的兴趣头一次超过了儒家经典,人们的头脑挣脱了汉武帝以来独尊儒术的藩篱,思想文化领域获得了一次空前的解放。由此可知当时( )

A. 儒学不再是唯一的价值体系 B. 外儒内法成为儒学发展特征

C. 三教并行构建思想开放体系 D. 道教盛行开始动摇儒学权威

17、宋代禅师契嵩在《寂子集》中说“儒佛者,圣人之教也。其所出虽不同,而同归乎治。儒者,圣人之大有为者也;佛者,圣人之大无为者也。有为者以治世,无为者以治心。……儒者欲人因教以正其生,佛者欲人由教以正其心。……故治世者,非儒不可也;治出世,非佛亦不可也。”据此表明( )

A. 佛教试图保持独立性 B. 佛教亦成为社会主流思想

C. 儒学社会地位稳固 D. 佛教发展了儒家思想

18、汤显祖《牡丹亭》题词中写道:“情不知所起,一往而深,生者可以死,死者可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”对这段话的解读,正确的是( )

A. 表明文学开始与现实相结合 B. 是对当时官方哲学的否定

C. 标志着民间文学的正式诞生 D. 是早期民主思想的体现

19、“为了与佛老思想相抗衡,北宋五子将儒家的忠、孝、节、义提升到了‘天理’的高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,这就是理学,又称新儒学。”由此可见,两宋时期儒家学说的重大理论突破在于( )

A. 确立关于礼乐秩序和伦理道德的终极解释

B. 创立出与佛道学说截然对立的新儒学理论

C. 探寻出格物致知和本心体悟两种明理方法

D. 从关注天道自然转向研究人们的行为准则

20、《尚书·武成》用“血流漂杵”来描写武王伐纣战争的惨烈。而孟子却质疑,“仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵矣?”孟子的质疑( )

A. 从不同角度解释了历史 B. 抨击了春秋时期诸侯争霸

C. 说明其历史观的局限性 D. 体现了对商亡教训的反思

二、材料分析题

21、阅读材料,完成下列要求。

材料一? 与西方相比,中国古代的国家哲学则更加伦理化,连上天都被中国圣哲赋予人格意志。宋代二程——程颢、程颐创立了“性即理”的理学唯心主义国家哲学,认为人们内心本来就具有一切事物之理,具有封建伦理纲常,要求人们“去人欲”,维护和身体力行三纲五常,不要犯上作乱,才能“存天理”。之后,朱熹构建的以儒学纲常名教为核心的庞大唯心主义国家哲学体系更加理论化系统化,其地位几近孔子。继宋之后元、明、清三代统治者把发挥孔孟之道的宋代程朱理学钦定为国家哲学。

——摘编自于今《国家哲学与社会主义国家哲学的理论概述》

材料二? 《论法的精神》是一部政治哲学的著作,而不是一部纯粹意义上的法律书。作为西方政治学的一部经典,它在当时思想所能及的范围内,细致地讨论了自由、民主、平等的问题。孟德斯鸠最大的历史贡献在于其对政府架构的思考。在《论法的精神》里,孟德斯鸠延续英国先贤洛克的观念,归纳出“三权分立”的治理格局。其理论特点在于,治理国家的三个权力部门形成一个稳定的“三角形”,似乎能够支撑起一个稳定的平面;立法、司法、行政之间恰似“石头、剪子、布”一样相生相克,分权制衡,应该能够很好地治理一个社会(国家,或者国家之下的行政单位)。

——摘编自何志鹏《孟德斯鸠与(论法的精神)》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出程、朱构建的国家哲学的内涵并分析其对后世产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明孟德斯鸠构建的政治哲学与程、朱构建的国家哲学主要差异并分析原因。

答案:

1-5ADDAC 6-10CDDCC 11-15CABCA 16-20BCDDB

21(1)内涵:把维护专制统治和纲常名教的观念抽象化为“理”,建立超理学体系;从哲学的高度赋予专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性等。影响:适应统治阶级的需要;南宋后逐渐发展成官方哲学;奠定了明清政治走向专制和封闭的理论基础等。

?(2)差异:程、朱强化专制秩序,孟德斯鸠则倡导民主、平等;程、朱主张集权,孟德斯鸠则倡导分权制衡;程、朱重视伦理价值,孟德斯鸠则强调法治作用等。原因:中国:君主专制、人治,小农经济,儒家思想占主导;西方:资产阶级革命的兴起并扩展,资本主义经济发展,人文主义思想传播。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史