11 短文二篇《记承天寺夜游》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇《记承天寺夜游》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-07 14:33:14 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

苏轼

记承天寺夜游

承 天 寺 塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

解题

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

关 于 古 代 的 几 种 文 体

1.记:

2.说:

3.铭:

4.书:

是古代的一种文体,多用来记事 。

如《桃花源记》

是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。

古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。

书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。

学习目标

1、积累文言词汇,能正确理解课文并背诵。

2、联系文章的写作背景,理解作者丰富微妙的思想感情。

3、感悟作者旷达的情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

了解作者

苏轼字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。汉族,眉州人(今四川眉山,北宋时为眉山城)。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,豪放派词人代表。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大家”之一。

背景补充

苏轼被贬到黄州做一个 有职无权的闲官,结识了也被贬到黄州的张怀民。他们满腹才情,有着凌云壮志,怎奈世事无情,他们英雄无用武之地,同病相怜,只好用清风明月消磨时光。

张怀民,名梦得,清河(今河北省清河县)人。他于元丰六年贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他虽然屈居主簿之类的小官,但心地坦然,不把迁谪之事放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一位有过人自制力的性格倔强的人。无怪乎苏轼要引他为同道和知己了。

张怀民其人

背景补充

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。

神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。

出狱后贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。

这一时期,写下了许多动人的散文和词,如有名的《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。

读

读字音

读节奏

读韵味

读感情

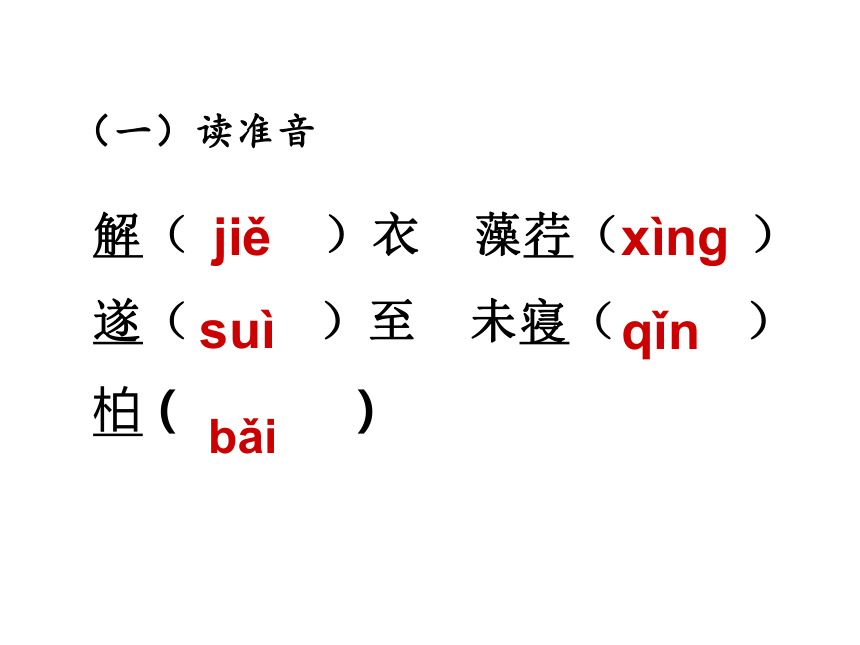

(一)读准音

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

柏( )

jiě

xìng

suì

qǐn

bǎi

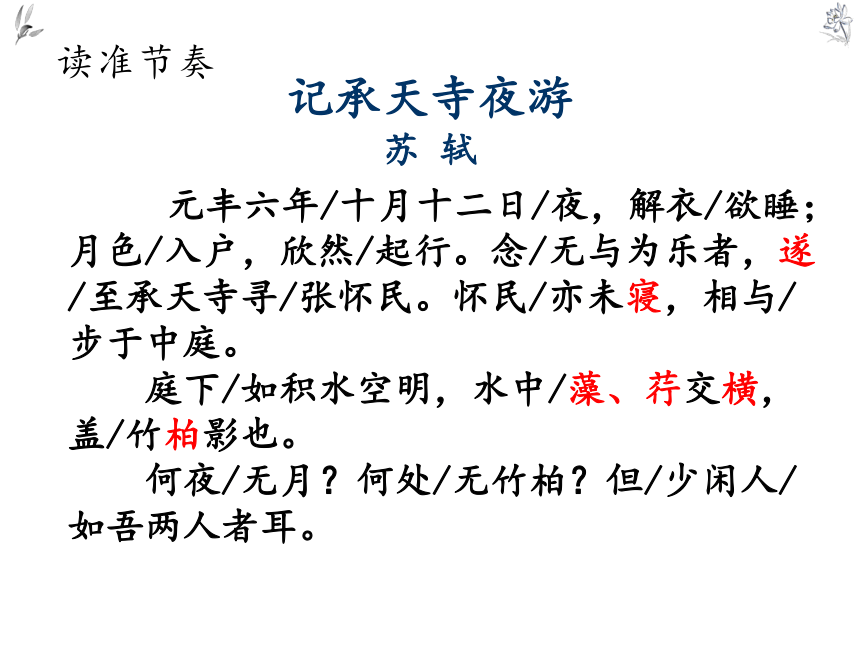

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡;月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺寻/张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准节奏

品

品文意

品重点

品感情

理文意

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡;

月色入户, 欣然 起行。

想要

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉;这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。

门

高兴的样子

走动

念无与乐者,遂 至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

考虑

想到

游乐

……的人

共同,一起

散步

院子里

于是,就

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

睡

张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

也

到

和

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

形容水的澄澈

水生植物

交错纵横

连词“大概是”

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,

仿佛有藻、荇交错纵横,

大概是竹子、柏树的影子吧。

何夜无月?何处无松柏?

但少闲人如吾两人者耳。

哪个

地方

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?

只是

清闲的人

语气词,相当于“而已”“罢了”

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

理思路:

本文叙述了一个怎样的故事?六要素分别是什么?文章的思路是怎样的?

(尽量用文中词语概括)

欣然起行

寻张怀民

步于中庭

漫步赏月

发出感慨

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院中赏月。

?时间(夜),地点(承天寺)

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

思问题

2.“欣然起行”表现了作者怎样的心情?

寂寞寒夜中难得的喜悦与兴奋。

3.从“念无与为乐者”中揣摩作者的心情。

作者可能想:与谁一同赏月才不致辜负如此良宵?在这谪居的寂寞中,谁能与我同赏明月?透出忧愁孤寂的心情。

4.表明“念“的结果的句子是什么?

遂至承天寺,寻张怀民。

5.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里? 作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

6.作者看到了怎样的景?说说写出了景物的什么特点?

7.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

“ 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,生动形象地写出了月色如水一样清明澄澈及月夜环境的清幽,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

1.体会“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”这一句写景的妙处。

析重点

析重点

2.“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?怎样理解“闲人”的含义?

表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欢喜、漫步的悠闲尽在其中。

闲人”的含义:

“闲人”即清闲的人。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人;

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

3.文中紧扣“闲”字组织文章,“闲人”是点睛之笔,“闲”表现在何处?

(1)入夜即解衣欲睡

(2)见月色入户便欣然起行.

(3)与怀民于庭中散步

(4)欣赏月下美景.

析重点

4.从文中可见当时作者思想怎样?

苏轼被贬,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了乐观豁达、坦荡的生活信条。

主旨归纳

文章通过对庭院中月光的的描写,表达了贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。通过对庭中澄澈透明的月色极其生动的描绘,透露出作者虽遭贬谪,感慨深微,却又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达了作者积极乐观、豁达坦荡的胸襟和对“忙人”的鄙夷与讽刺。

拓展延伸

你从中能得到什么启发?

1. 本文启发我们,在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。

2.如果我们不能改变世界,那就改变自己的心境吧!用乐观的心态应对生活中的磨难,把挫折当作攀登人生高峰的垫脚石,拥抱一个诗意的人生!

3. 在社会飞速发展,物质文明急剧膨胀,生活节奏不断加快,社会竞争压力不断增大的今天,我们还需保持一颗平静空明之心。要善于观察和寻找围绕在我们周围的种种美和善的东西。

随堂检测

一、课下注释的重点字词

1.念无与为乐者 念: 考虑,想到

2.相与步于中庭 相与: 共同,一起

中庭: 院子里

3.庭下如积水空明 空明: 形容水的澄澈

4.盖竹柏影也

盖: 大概是

5.但少闲人如吾两人者耳 但: 只是

耳:语气词,相当于“罢了”

二、课下未注释的重点字词

1.解衣欲睡 欲: 想要,打算

2.月色入户 户: 门

3.欣然起行 欣然: 高兴的样子

4.遂至承天寺寻张怀民 遂: 就,于是

5.水中藻、荇交横 交横: 交错纵横

6.但少闲人如吾两人者耳 闲人: 清闲的人

1.月色入户,欣然起行。

【答案】 (这时)月光照进门里,(十分美好,动人游兴)(我于是)高兴地走到户外。(采分点:户、欣然)

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

【答案】 想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。(采分点:念、遂)

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

【答案】 张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。(采分点:相与、中庭)

4.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【答案】 庭院中的月光如积水般清明澄澈,(仿佛有)藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。(采分点:空明、交横、盖)

5.但少闲人如吾两人者耳。

【答案】 只是缺少像我俩这样的闲人罢了。(采分点:但、闲人、耳)

1.文中集中写景的句子是: 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也 ,其内容可用“ 庭中月色(或月色如水;月色空明) ”四个字概括。

2.本文的主旨句是: 但少闲人如吾两人者耳 。

3.“积水空明”“藻、荇交横”写出了月光怎样的特点?

【答案】 写出月光清明澄澈的特点。

4.作者在文中为我们描绘了一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?

【答案】 作者描绘的世界:空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

作者的心境:自我排遣的旷达(或虽遭贬谪却依然旷达)。

5.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?

【答案】 表达的感情有:遭贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。

6.结合写作背景,谈谈你对“闲人”的理解。

【答案】 “闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,清闲无比,内心悲凉无处诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好月夜游承天寺;又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

7.结合具体语句,说说苏轼那天晚上是怀着怎样的心情来赏月的。

【答案】 ①愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中可以感受到;②孤独,从“念无与为乐者”中知音难求的心境中可以感受到;③沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中可以感受到;④悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”的感慨中可以感受到。

8.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”无一字写月却处处写月,被世人称为写月的传神之笔,请简要分析。

【答案】 示例1:运用比喻的修辞手法,把皎洁的月光比作清澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,使人感受到无处不在的月光。

示例2:正面描写与侧面烘托相结合,“积水空明”正面写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”写出竹柏倒影的清丽淡雅,侧面烘托月光的澄澈,二者相结合营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

示例3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“凡人”雅趣。

9.“但少闲人如吾两人者耳”中的“闲人”和我们现在说的“闲人”是同一种人吗?请简要分析。

【答案】 不是。作者所说的“闲人”是指具有闲情雅致、能够欣赏月夜美景的人,而现在所说的“闲人”是指没有事情要做的人。

完

苏轼

记承天寺夜游

承 天 寺 塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

解题

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

关 于 古 代 的 几 种 文 体

1.记:

2.说:

3.铭:

4.书:

是古代的一种文体,多用来记事 。

如《桃花源记》

是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。

古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。

书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。

学习目标

1、积累文言词汇,能正确理解课文并背诵。

2、联系文章的写作背景,理解作者丰富微妙的思想感情。

3、感悟作者旷达的情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

了解作者

苏轼字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。汉族,眉州人(今四川眉山,北宋时为眉山城)。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,豪放派词人代表。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大家”之一。

背景补充

苏轼被贬到黄州做一个 有职无权的闲官,结识了也被贬到黄州的张怀民。他们满腹才情,有着凌云壮志,怎奈世事无情,他们英雄无用武之地,同病相怜,只好用清风明月消磨时光。

张怀民,名梦得,清河(今河北省清河县)人。他于元丰六年贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。他虽然屈居主簿之类的小官,但心地坦然,不把迁谪之事放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一位有过人自制力的性格倔强的人。无怪乎苏轼要引他为同道和知己了。

张怀民其人

背景补充

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。

神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。

出狱后贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。

这一时期,写下了许多动人的散文和词,如有名的《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥“文忠公”。

读

读字音

读节奏

读韵味

读感情

(一)读准音

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 未寝( )

柏( )

jiě

xìng

suì

qǐn

bǎi

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡;月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺寻/张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准节奏

品

品文意

品重点

品感情

理文意

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡;

月色入户, 欣然 起行。

想要

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉;这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。

门

高兴的样子

走动

念无与乐者,遂 至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

考虑

想到

游乐

……的人

共同,一起

散步

院子里

于是,就

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

睡

张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

也

到

和

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

形容水的澄澈

水生植物

交错纵横

连词“大概是”

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,

仿佛有藻、荇交错纵横,

大概是竹子、柏树的影子吧。

何夜无月?何处无松柏?

但少闲人如吾两人者耳。

哪个

地方

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?

只是

清闲的人

语气词,相当于“而已”“罢了”

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

理思路:

本文叙述了一个怎样的故事?六要素分别是什么?文章的思路是怎样的?

(尽量用文中词语概括)

欣然起行

寻张怀民

步于中庭

漫步赏月

发出感慨

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院中赏月。

?时间(夜),地点(承天寺)

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

思问题

2.“欣然起行”表现了作者怎样的心情?

寂寞寒夜中难得的喜悦与兴奋。

3.从“念无与为乐者”中揣摩作者的心情。

作者可能想:与谁一同赏月才不致辜负如此良宵?在这谪居的寂寞中,谁能与我同赏明月?透出忧愁孤寂的心情。

4.表明“念“的结果的句子是什么?

遂至承天寺,寻张怀民。

5.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里? 作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

6.作者看到了怎样的景?说说写出了景物的什么特点?

7.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

“ 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,生动形象地写出了月色如水一样清明澄澈及月夜环境的清幽,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

1.体会“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”这一句写景的妙处。

析重点

析重点

2.“何处无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?怎样理解“闲人”的含义?

表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欢喜、漫步的悠闲尽在其中。

闲人”的含义:

“闲人”即清闲的人。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人;

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

3.文中紧扣“闲”字组织文章,“闲人”是点睛之笔,“闲”表现在何处?

(1)入夜即解衣欲睡

(2)见月色入户便欣然起行.

(3)与怀民于庭中散步

(4)欣赏月下美景.

析重点

4.从文中可见当时作者思想怎样?

苏轼被贬,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了乐观豁达、坦荡的生活信条。

主旨归纳

文章通过对庭院中月光的的描写,表达了贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。通过对庭中澄澈透明的月色极其生动的描绘,透露出作者虽遭贬谪,感慨深微,却又随缘自适,自我排遣的特殊心境,表达了作者积极乐观、豁达坦荡的胸襟和对“忙人”的鄙夷与讽刺。

拓展延伸

你从中能得到什么启发?

1. 本文启发我们,在生活中遇到挫折不能一味消沉,要以良好的心态去调节自己,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的前途。

2.如果我们不能改变世界,那就改变自己的心境吧!用乐观的心态应对生活中的磨难,把挫折当作攀登人生高峰的垫脚石,拥抱一个诗意的人生!

3. 在社会飞速发展,物质文明急剧膨胀,生活节奏不断加快,社会竞争压力不断增大的今天,我们还需保持一颗平静空明之心。要善于观察和寻找围绕在我们周围的种种美和善的东西。

随堂检测

一、课下注释的重点字词

1.念无与为乐者 念: 考虑,想到

2.相与步于中庭 相与: 共同,一起

中庭: 院子里

3.庭下如积水空明 空明: 形容水的澄澈

4.盖竹柏影也

盖: 大概是

5.但少闲人如吾两人者耳 但: 只是

耳:语气词,相当于“罢了”

二、课下未注释的重点字词

1.解衣欲睡 欲: 想要,打算

2.月色入户 户: 门

3.欣然起行 欣然: 高兴的样子

4.遂至承天寺寻张怀民 遂: 就,于是

5.水中藻、荇交横 交横: 交错纵横

6.但少闲人如吾两人者耳 闲人: 清闲的人

1.月色入户,欣然起行。

【答案】 (这时)月光照进门里,(十分美好,动人游兴)(我于是)高兴地走到户外。(采分点:户、欣然)

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

【答案】 想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。(采分点:念、遂)

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

【答案】 张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。(采分点:相与、中庭)

4.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【答案】 庭院中的月光如积水般清明澄澈,(仿佛有)藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。(采分点:空明、交横、盖)

5.但少闲人如吾两人者耳。

【答案】 只是缺少像我俩这样的闲人罢了。(采分点:但、闲人、耳)

1.文中集中写景的句子是: 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也 ,其内容可用“ 庭中月色(或月色如水;月色空明) ”四个字概括。

2.本文的主旨句是: 但少闲人如吾两人者耳 。

3.“积水空明”“藻、荇交横”写出了月光怎样的特点?

【答案】 写出月光清明澄澈的特点。

4.作者在文中为我们描绘了一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?

【答案】 作者描绘的世界:空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

作者的心境:自我排遣的旷达(或虽遭贬谪却依然旷达)。

5.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”表达了作者怎样微妙复杂的感情?

【答案】 表达的感情有:遭贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。

6.结合写作背景,谈谈你对“闲人”的理解。

【答案】 “闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,清闲无比,内心悲凉无处诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好月夜游承天寺;又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

7.结合具体语句,说说苏轼那天晚上是怀着怎样的心情来赏月的。

【答案】 ①愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中可以感受到;②孤独,从“念无与为乐者”中知音难求的心境中可以感受到;③沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中可以感受到;④悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”的感慨中可以感受到。

8.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”无一字写月却处处写月,被世人称为写月的传神之笔,请简要分析。

【答案】 示例1:运用比喻的修辞手法,把皎洁的月光比作清澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,使人感受到无处不在的月光。

示例2:正面描写与侧面烘托相结合,“积水空明”正面写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”写出竹柏倒影的清丽淡雅,侧面烘托月光的澄澈,二者相结合营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

示例3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“凡人”雅趣。

9.“但少闲人如吾两人者耳”中的“闲人”和我们现在说的“闲人”是同一种人吗?请简要分析。

【答案】 不是。作者所说的“闲人”是指具有闲情雅致、能够欣赏月夜美景的人,而现在所说的“闲人”是指没有事情要做的人。

完

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读