2020高中语文第四单元基础达标卷(含解析)新人教版必修5

文档属性

| 名称 | 2020高中语文第四单元基础达标卷(含解析)新人教版必修5 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 136.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-17 21:24:45 | ||

图片预览

文档简介

第四单元基础达标卷

对应学生用书P121 时间:90分钟 分值:100分

一、基础知识巩固(21分)

1.下列各组词语中,加点字的注音全部正确的一组是(3分)( )

A.接榫(sǔn) 毗邻(bì) 柁墩(tuó) 穹隆(qiónɡ)

B.轩楼(xuān) 蚁冢(zhǒnɡ) 倚重(yǐ) 沮丧(jǔ)

C.屋檩(lǐn) 坍缩(dān) 恍惚(huǎnɡ) 溢出(yì)

D.关隘(ài) 殷红(yīn) 墁地(màn) 迄今(qì)

答案 B

解析 A.“毗”读pí。C.“坍”读tān。D.“殷”读yān。

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是(3分)( )

A.帷幕 流璃 混沌 模棱两可

B.巢穴 捍卫 摞旋 苦口婆心

C.遵循 提炼 辐射 臭名昭著

D.拱券 阈值 膨涨 不可逾越

答案 C

解析 A.流璃—琉璃。B.摞旋—螺旋。D.膨涨—膨胀。

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是(3分)( )

中国古典园林的园景上主要是模仿自然,即用人工的力量来建造自然的景色,达到“虽有人作,宛自天开”的艺术 。所以,园林中除大量的建筑物外,还要凿池开山,栽花种树,用人工仿照自然山水风景,或利用古代山水画为 ,参以诗词的 ,构成许多如诗如画的景。所以,中国古典园林是建筑、山池、园艺、绘画、雕刻以至诗文等多种艺术的综合体。中国古典园林的这一特点,主要是由中国园林的性质决定的。

A.境界 模型 格调 B.境界 蓝本 情调

C.意境 模型 情调 D.意境 蓝本 格调

答案 B

解析 ①境界:事物所达到的程度或表现的情况。意境:文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调。结合语境,此处应用“境界”。②模型:依照实物的形状和结构按比例制成的物品,多用于展览或实验。蓝本:指著作所根据的底本。结合语境,此处应用“蓝本”。③格调:指不同作家或不同作品的艺术特点的综合表现;人的风格或品格。情调:指思想感情所表现出来的格调;事物所具有的能引起人的各种不同感情的性质。结合语境,此处应用“情调”。

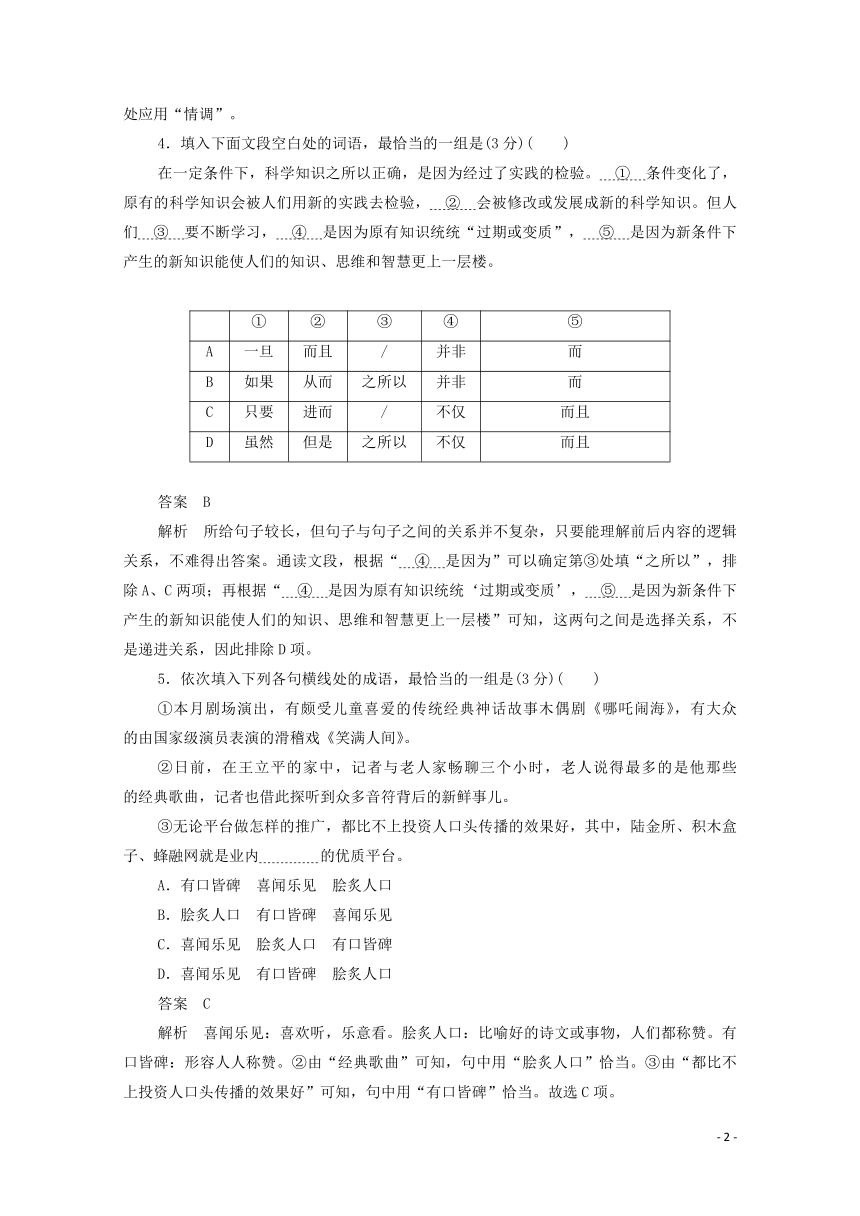

4.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

在一定条件下,科学知识之所以正确,是因为经过了实践的检验。 ① 条件变化了,原有的科学知识会被人们用新的实践去检验, ② 会被修改或发展成新的科学知识。但人们 ③ 要不断学习, ④ 是因为原有知识统统“过期或变质”, ⑤ 是因为新条件下产生的新知识能使人们的知识、思维和智慧更上一层楼。

① ② ③ ④ ⑤

A 一旦 而且 / 并非 而

B 如果 从而 之所以 并非 而

C 只要 进而 / 不仅 而且

D 虽然 但是 之所以 不仅 而且

答案 B

解析 所给句子较长,但句子与句子之间的关系并不复杂,只要能理解前后内容的逻辑关系,不难得出答案。通读文段,根据“ ④ 是因为”可以确定第③处填“之所以”,排除A、C两项;再根据“ ④ 是因为原有知识统统‘过期或变质’, ⑤ 是因为新条件下产生的新知识能使人们的知识、思维和智慧更上一层楼”可知,这两句之间是选择关系,不是递进关系,因此排除D项。

5.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是(3分)( )

①本月剧场演出,有颇受儿童喜爱的传统经典神话故事木偶剧《哪吒闹海》,有大众 的由国家级演员表演的滑稽戏《笑满人间》。

②日前,在王立平的家中,记者与老人家畅聊三个小时,老人说得最多的是他那些 的经典歌曲,记者也借此探听到众多音符背后的新鲜事儿。

③无论平台做怎样的推广,都比不上投资人口头传播的效果好,其中,陆金所、积木盒子、蜂融网就是业内 的优质平台。

A.有口皆碑 喜闻乐见 脍炙人口

B.脍炙人口 有口皆碑 喜闻乐见

C.喜闻乐见 脍炙人口 有口皆碑

D.喜闻乐见 有口皆碑 脍炙人口

答案 C

解析 喜闻乐见:喜欢听,乐意看。脍炙人口:比喻好的诗文或事物,人们都称赞。有口皆碑:形容人人称赞。②由“经典歌曲”可知,句中用“脍炙人口”恰当。③由“都比不上投资人口头传播的效果好”可知,句中用“有口皆碑”恰当。故选C项。

6.下列各句中,没有语病的一项是(3分)( )

A.江水进入水厂后,将经过严格的净化处理,成为符合国家饮用水标准的自来水,最终被输送至全市管网,进入北京市千家万户。

B.因突发山体塌方导致交通中断的川藏公路然乌沟路段,经过武警官兵连续20余小时奋战,被损坏的防雪走廊顶盖已成功破拆。

C.核心价值观是指能够体现社会主体成员的价值诉求,反映社会主体成员的根本利益,对社会进步与变革起推动和维系作用的有特定内核的思想观念、道德标准和价值取向。

D.日本作家新井一二三用一本《午后四时的啤酒》为我们娓娓叙说了自己恋爱、结婚、生子、照顾小孩,全书没有渲染,没有夸耀,静静地,如小溪般流淌。

答案 A

解析 B.中途易辙,可在句首加一“在”字,使由“在”领起的介词短语作句前状语。C.语序不当,“进步”与“变革”,“推动”与“维系”互换。D.成分残缺,在“小孩”的后面加上宾语的中心词“的生活”。

7.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一项是(3分)( )

人们只知道噪声影响听力,其实噪声还影响视力。试验表明:当噪声强度达到90分贝时,人的视觉细胞敏感性下降,识别弱光反应时间延长;当噪声达到95分贝时,有40%的人瞳孔放大,视力模糊;而当噪声达到115分贝时,多数人的眼球对光亮度的适应都有不同程度的减弱。 。

A.所以,在噪声环境中长时间地活动,就很容易使人出现眼疲劳、眼痛、眼花和视物流泪等眼损伤现象

B.因此,人如果长时间处于噪声环境中,就很容易出现眼疲劳、眼痛、眼花和视物流泪等眼损伤现象

C.所以,眼疲劳、眼痛、眼花和视物流泪等眼损伤现象,对于长时间处于噪声环境的人来说,是很容易产生的

D.因此,对处于噪声环境中的人来说,时间长了,就很容易产生眼疲劳、眼痛、眼花和视物流泪等眼损伤现象

答案 B

解析 作答本题时,应注重两个方面:一是语段的意思,二是四个选项的区别。语段主要介绍了噪声分贝的大小与人的视力的关系,由这些内容可知,该语句应该表述的是人们长时间处于噪声环境中会影响视力。B项的表述主体是“人”,与前文衔接最紧密,故选B。

二、阅读能力延伸(46分)

(一)阅读下面的文字,完成8~10题。(每小题3分,共9分)

从适当的高度往下看,大西洋城边青天白日下的海滨木板路上,医学家们为举行年会从四面八方聚集而来,就像是群居性昆虫的大聚会。同样是那种离子式的振动,碰上一些个急匆匆来回乱窜的个体,这才略停一停,碰碰触角,交换一点点信息。每隔一段时间,那群体都要像抛出钓鳟鱼的钓线一样,准确无误地向恰尔德饭店抛出一个长长的单列纵队。假如木板不是牢牢钉住,那么,看到他们一块儿筑起各式各样的巢穴,就不用感到吃惊了。

用这种话来描绘人类是可以的。在他们最强制性的社会行为中,人类的确很像远远看去的蚁群。不过,如果把话反过来讲,暗示说昆虫群居的活动跟人类事务总有点联系,那在生物学界将是相当糟糕的态度。关于昆虫行为的书籍作者,通常要在序言里苦口婆心地提醒人们,昆虫好像是来自外星的生物,它们的行为绝对是有异于人的,完全是非人性、非世俗,几乎还是非生物的。它们倒更像一些制作精巧、却魔魔道道的小机器。假如我们想从它们的活动中看出什么显示人类特点的东西,那就是在违反科学。

不过,让一个旁观者不这样看是很难的。蚂蚁的确太像人了,这真够让人为难。它们培植真菌,喂养蚜虫作家畜,把军队投入战争,动用化学喷剂来惊扰和迷惑敌人,捕捉奴隶。织巢蚁属使用童工,抱着幼体像梭子一样往返窜动,纺出线来把树叶缝合在一起,供它们的真菌园使用。它们不停地交换信息。它们什么都干,就差看电视了。

最让我们不安的是,蚂蚁,还有蜜蜂、白蚁和群居性黄蜂,它们似乎都过着两种生活。它们既是一些个体,做着今天的事而看不出是不是还想着明天,同时又是蚁冢、蚁穴、蜂窠这些扭动着、思考着的庞大动物体中细胞样的成分。我认为,正是由于这一层,我们才最巴不得它们是异己的东西。我们不愿看到,可能有一些集体性的社会,能够像一个个生物一样进行活动。即使有这样的东西,它们也决不可能跟我们相关。

8.对选段内容的理解,下列说法正确的一项是( )

A.文章开篇作者以高空作为观察点,运用比喻、比拟的手法,把人类生活小型化,形象地表明人类与其他生物的不同。

B.描述昆虫行为的书籍的作者会从“有异于人的”方面来理解生物的社会行为,认为昆虫是来自外星的生物,完全是非人性的、非世俗的。

C.作者用幽默的语言,表达了一个明确的观点:人类的社会行为与生物的社会行为有极大的共性,并非水火不相容,而是可以互相比照的。

D.说人类像蚂蚁可以,反过来说蚂蚁像人类,就会遭到非议,在作者看来,这是对人类至高无上的地位的挑战。

答案 C

解析 A.曲解文意,应为“形象地表明人类与其他生物有相似性”。B.曲解文意,原文第二段为“昆虫好像是来自外星的生物”。D.“在作者看来”有误,这是传统生物学界的看法,而非作者的看法。

9.“用这种话来描绘人类是可以的”中的“这种话”指代什么?

答:

答案 “这种话”指代的是人们的群居行为有似于蚂蚁一类的群居性昆虫的大聚会。

解析 这是一道信息筛选的题目。“这种话”出现在第二段段首,故筛选范围可以限定在第一段。“这种话”是“描绘人类”的话,显然就是指“医学家们为举行年会从四面八方聚集而来,就像是群居性昆虫的大聚会”。将群居性昆虫的大聚会上升到人类行为,“这种话”即是指人类的群居行为像蚂蚁等群居性昆虫的大聚会。

10.第③段为什么说“让一个旁观者不这样看是很难的”?

答:

答案 因为蚂蚁的确太像人了。它们培植真菌,喂养蚜虫作家畜,把军队投入战争,动用化学喷剂来惊扰和迷惑敌人,捕捉奴隶。织巢蚁属使用童工,抱着幼体像梭子一样往返窜动,纺出线来把树叶缝合在一起,供它们的真菌园使用。它们不停地交换信息。几乎是人做的事情蚂蚁都做。

解析 本题考查理解文本内容的能力。首先找到原句,结合原文“蚂蚁的确太像人了,这真够让人为难。它们培植真菌,喂养蚜虫作家畜,把军队投入战争,动用化学喷剂来惊扰和迷惑敌人,捕捉奴隶”等,概括形成答案。

(二)阅读下面的文字,完成11~13题。(12分)

大自然的智慧

赵大年

蜘蛛天生就会结网捕食。它在体内制造黏性韧性很高又无色透明的“隐形”蛛丝,选择蛾、蝶、蚊、蝇等飞虫的林间通道巧妙织网,然后躲于暗处,一旦有自投罗网者,信息立刻由蛛丝颤动传递给蜘蛛,它会迅速赶到,咬住俘虏,将自制的麻药通过牙齿输入俘虏体内,使其丧失抵抗或逃跑的能力,再放心地把俘虏吃掉。若有多个俘虏撞网,一时吃不完,则用蛛丝捆绑起来,下顿再吃。要问这些本领和计谋是谁教它的,生物学家也无法仔细解答,只好笼统地说是蜘蛛的本能。其实,人类对于自然界的奥秘知之甚少。聪明人不妨先学习大自然的智慧——我看编织渔网就是从蜘蛛那里学来的。网,真是个改变人生的巨大发明呀!人类自从学会了张网捕鱼,至今已经衍生出多少有形和无形的网啊,公路网、铁路网、航空网、法网、关系网、通信网、互联网——天罗地网!只是忘了感谢蜘蛛。

亚马孙森林大蜘蛛的网可以缠住鸟雀,它再使劲扑棱也挣不断这神秘的蛛丝。经测定,蛛丝的韧性强于钢丝,而且重量轻得多。已经有人在分析蛛丝的成分,都是蛋白质之类的有机物,若能人工合成,可能会是一种用途广泛的新材料。

出于同样的想法,人们发现多种昆虫的外皮又薄又轻又有韧性,譬如蝗虫的“外骨骼”,既能保护内脏和肌肉,又支撑全身,使蝗虫能轻盈地弹跳、飞翔,这种外皮也是很好的材料呀。最近美国科学家研制的“昆虫皮肤”,就是分析了昆虫外皮的成分,取得甲壳素和若干蛋白质的配方,相当容易地进行了人工合成。甲壳素也很容易获取,大量的虾壳、蟹壳、鱼鳞都能变废为宝。这种新材料的强度与铝相当,却轻得多,成本也低得多,加水多少即可决定其柔软度,可制成任何形状,替代塑料,可自然降解,保护环境。由于其生物相容性,在医学上也用途广泛。

荷花莲叶“出淤泥而不染”的特性早就为人所知,我国文人以此比喻君子的品格。德国科学家则仔细审视莲叶的表皮,在显微镜下,这层表皮上有无数乳凸状的颗粒,连水珠都不沾。把炭粉撒在莲叶上,用水一冲,洁净如初。他们按照莲叶表皮的形状制作出一种具有“自洁性能”的薄膜,用于车辆和建筑物表面,一场雨或一阵风就可以清除浮尘,节省了许多人工。

为防野兽伤害,有巢氏教部族学习鸟儿“结木为巢,编堇而寝”,住在树上。燕窝、蜂房的结构完全符合力学原理,现代化的北京奥运会主场馆取名鸟巢,也是人们向鸟儿学习的一种纪念吧。粗略地想想,人类向大自然学习的事例多矣。冷兵器时代的盔甲和现代装甲战车,大概是学习甲壳动物自我保护之法,譬如乌龟、穿山甲。鱼体内有鳔,充气则浮,排气则沉,潜艇也学了这一招。军人的迷彩服,一如动物的保护色。运动员阻力最小的游泳衣,仿鲨鱼皮。蝶翅美丽的图案移植到花布上,巧夺天工。乌贼也许是施放烟幕的祖师爷。跳蚤肯定是跳高的绝对冠军,它的跳高纪录是自身高度的600倍,已经有人在研究跳蚤的膝关节了。

我写过一篇散文《羡慕蜗牛》,说的是住房困难时突发奇想,蜗牛怎么知道生下来就应该背着一间房呢?此文获奖,是评委对敝人的同情。今天看来,学习蜗牛者大有人在。部队行军带帐篷。成吉思汗远征军的马队带着蒙古包。美国兵带着睡袋,在朝鲜的冰天雪地里钻进睡袋也就冻不着了,可惜他们聪明过了头,既学蜗牛又学蚕——作茧自缚,我们的志愿军只需在睡袋外面帮他们拉上拉锁就足够了,抓个俘虏,举手之劳。

蒲公英给它的孩子们每人一把伞,随风飘去,播种四方。胡杨树给它的种子设计了辐射型的细毛,随风滚转到水土适宜处再扎根生长。蒺藜有点儿霸道,让它的孩子浑身长满倒钩刺,钩住动物的腿脚或人的裤腿,可免费旅行,待到你把它摘下,怕扎嘴又不敢吃,扔到地上,则“正中下怀”,就地发芽。美哉蒲公英、胡杨、蒺藜,它们共同的智慧,就是不让孩子挤在自己的“福荫”下生活,不要子女跟自己争夺身边这点儿水分、养料、阳光。我们为什么不学习它们的生存理念,偏要拥在闹市的雾霾下买高价房呢?世界大得很,好男儿志在四方,虚心学习大自然的智慧吧,这是一门既古老又时髦的学问——仿生学。

(选自《人民日报》,有改动)

11.下列对文章有关内容的分析和概括,不恰当的一项是(3分)( )

A.从虾壳、蟹壳、鱼鳞中可提取甲壳素,由它合成的新材料的强度与铝相当,却轻得多,成本也低得多。加水后可制成任何形状。

B.人类学习自然界中甲壳动物乌龟、穿山甲等的自我保护法,从而发明了冷兵器时代的盔甲和现代装甲战车。

C.亚马孙森林大蜘蛛网中的蛛丝成分都是蛋白质之类的有机物,它的韧性强于钢丝。

D.蜘蛛体内能够制造“隐形”蛛丝,并能够巧妙织网,然后躲藏在暗处,一旦有自投罗网者,它就迅速赶到,咬住俘虏,先麻醉再将其吃掉。

答案 B

解析 说法过于绝对,原文第五段是“冷兵器时代的盔甲和现代装甲战车,大概是学习甲壳动物自我保护之法,譬如乌龟、穿山甲”。

12.作者为什么将文章的标题取名为“大自然的智慧”?请结合全文分析。(4分)

答:

答案 因为人类从大自然那里学习到很多东西,而这些东西仅是大自然智慧中的很小的一部分,人类还有很多东西要从大自然那里学习。(2分)作者以此为题,既凸显了书写的主体对象,又形象地表现出对大自然的崇敬之情。(2分)

解析 标题是文章的眼睛和标志,它常常透露出作者的观点或感情倾向,暗示文章的主旨,串连文章的结构,起到揭示主旨和贯串全文线索的作用。考生可在把握文章内容、主旨和情感的基础上,从标题的含意和作用两个方面来回答。

13.请结合全文内容简要分析“大自然的智慧”给人类的生活带来了哪些影响。(5分)

答:

答案 ①人类从蜘蛛织网捕食来学编织渔网。②研制的“昆虫皮肤”是分析了昆虫外皮的成分后进行人工合成的。③按照莲叶表皮的形状制作出的薄膜,用于车辆和建筑物表面。④将蝶翅美丽的图案移植到花布上。⑤古代人们学习鸟儿,住在树上。⑥潜艇是学习鱼体结构仿制的。⑦阻力最小的游泳衣是仿鲨鱼皮制成的。⑧部队行军带帐篷是学蜗牛。(答出五个方面即可)

解析 概括文章的主要内容,搞清楚全文主要讲的是什么。首先仔细阅读文本,然后锁定文本中人类模仿自然的相关信息,最后,再对人类模仿自然的具体实例进行概括归纳。

(三)阅读下面的文字,完成14~17题。(25分)

未来在摩天大楼里种粮食

[美]迪克森·德斯坡米尔

到2050年,地球人口将达到95亿。我们的耕地将不得不再增加850万平方千米,如此巨大的新增耕地是不存在的。正如美国伟大的幽默作家马克·吐温所说:“想买土地?他们已经不生产土地了!”农业灌溉消耗了世界上可利用淡水资源的70%,由肥料、杀虫剂、除草剂及淤泥导致的污染使这些水无法饮用。如果这种趋势继续下去的话,某些人口密集的地区将不可能再提供足够多的安全饮用水。农业生产还消耗大量化石燃料,由此产生的温室气体排放当然令人担忧,但更令人忧心的是,食品价格因此与燃料价格挂钩,导致许多地方的食品价格在2005到2008年间几乎翻了一番。

一些农学家认为,解决这些问题的方法在于采用更为集约化的工业化农作方式,通过转基因和使用更高效的农药来提高作物产量,并减少高度机械化的农作方式。即使这种方法得以实施,充其量也只能是一个短期补救方法,因为气候条件的快速变化改变了农业景观,甚至阻碍了最有效对策的应用。如果我们继续通过大量毁林来开垦新的农田,全球气候变暖将以灾难性的速度加快。而且更多的农业径流将造成大量水文“盲区”,足以使大部分河口,甚至部分海洋变成不毛之地。

上述的一切让人忧虑,但更可怕的是食源性疾病将导致世界范围的大量死亡——沙门氏菌、霍乱、大肠杆菌及志贺氏菌只是其中一部分。美国每年因食源性疾病导致约4800万人患病,12.8万人住院,3000人死亡。如果说食源性疾病是小妖,那么寄生虫传染病就是魔王,它张开血盆大口吞噬了大量的生命,如疟疾和血吸虫病。据统计,仅2009年全球便有80万人死于疟疾。此外,东南亚大部分地区、非洲大部分地区及中南美洲地区大都使用人类粪便作为肥料,结果促进了寄生虫疾病的传播:受此折磨的人口多达25亿。

显然,我们需要一种根本的解决方法。一个有效应对几乎所有上述问题的战略性改变就是:在严格的控制条件下,在室内的垂直农场中种植农作物。在大都市许多空置的高楼或多层楼房天台上的温室里种植农作物,可以全年进行食品生产,减少数量可观的淡水使用和垃圾产生,作物感染疾病的风险也更小,而且不需要化石燃料驱动的机械把农产品从遥远的农场运送过来。垂直农场可以说是我们自己养活自己、养活将不断增加的人口的一场革命。另外,食物的口味也会更好,“当地生产”将成为一种规范。

在室内种植作物已经司空见惯了,三种主要技术——滴灌、气培和水培,已经在世界范围内得到了成功应用。不过这些项目大部分都在半农业区实施,那里可以找到价格合理的土地。长距离的食物运输会增加成本,消耗化石燃料,排放二氧化碳,对环境造成很大损害。将温室栽培引入到城市的高层建筑中,便可以解决这些问题。我设想可以建一系列覆盖整个城市的三十层大楼,这样就可以用垂直农场实现真正的城市可持续生活:城市废水可以作为灌溉用水重新回收利用。残存的固体废弃物以及不可食用的植物体都可以通过焚烧来制造驱动涡轮的蒸汽,为农场供电。利用现有的技术,就可以在室内种植大量的可食用植物,邻近的水产中心还可以饲养鱼、虾和一些软体动物。

启动拨款和政府资助的研究中心,将是开启垂直农场的一个途径。任意一种方法都能利用许多农学、工程学和建筑学高校所拥有的潜力巨大的人才库,建成五层楼高、四千平方米的小型样板农场。这些建筑应该成为“操练场”,让研究生、科学家和工程师进行必要的反复试验,然后再建造功能完备的农场。众多公寓、医院和学校的天台也可作为试验基地,这是更稳妥的做法。许多学校都已经有了研究设备,美国亚利桑那大学的可控环境农业中心就是最著名的一个实例。

将食物生产和城市生活有机整合到一起,是走向城市生活可持续性的一个重大进步,大自然则会从我们以前的破坏中得以修复。

(选自《环球科学》,有删改)

14.下列对文本有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)( )

A.在摩天大楼里种粮食是将食物生产和城市生活进行有机整合,城市就可以养活自己,人类也就不需要继续破坏大自然了。

B.在摩天大楼里种粮食不仅是一次技术革命,更是一次思想革命,它将改变人们的只有土地才能生产粮食的传统观念。

C.文中多次提到“垂直农场”,从全文来看,“垂直农场”就是“在摩天大楼里种粮食”,两者概念相同。

D.文中引用马克·吐温的话是为了表明土地的不可生产,不可新增,强调土地资源的有限和宝贵。

E.全文围绕在摩天大楼里种粮食的必要性和可行性进行阐述,照此发展,农村的土地将无关紧要了。

答案 BD

解析 A项,“在摩天大楼里种粮食”应该是对传统农业的补充,能否养活自己还是未知数。另外,“不需要继续破坏大自然了”于文无据。C项,从第四、五段可以看出,“垂直农场”不仅仅是能种粮食,还是一个有序的农业系统,所以“垂直农场”概念的外延应该大于“在摩天大楼里种粮食”。E项,前半句正确,后半句夸大了它的作用,无论未来“垂直农场”如何发展,世界粮食生产还是少不了农村的土地生产。

15.本文画线的第三段运用了哪些说明方法?请简要回答。(6分)

答:

答案 ①作比较。用食源性疾病和寄生虫传染病作比较,突出后者巨大的危害。②打比方。作者把食源性疾病比作小妖,把寄生虫传染病比作魔王,形象地写出了两种疾病的危害。③列数据。作者列举了美国食源性疾病导致住院人数和死亡人数的确切数据,准确有力地表明了其破坏性。

解析 答题前需要对常见的说明方法了然于胸,然后对照文本分析即可。例如,抓住“如果说食源性疾病是小妖,那么寄生虫传染病就是魔王”这一句便会发现这里既有“作比较”,又有“打比方”的说明方法;而本段中有大量数据,“列数据”的方法也是很明显的。如答到“举例子”也可给分。考生需要的是辨别出说明方法后,还要结合文本简述其作用。

16.现在,在摩天大楼里种粮食有哪些可行性条件?请简要说明。(6分)

答:

答案 ①大都市有许多空置的高楼和天台。②室内种植司空见惯,滴灌、气培和水培技术得到了成功应用。③可以启动拨款和政府资助的研究中心。④众多高校拥有潜力巨大的人才库。⑤许多高校都已经有了研究设备。

解析 解答本题,首先要找准答题区间,文章集中在第四、五、六段提出了在摩天大楼里种粮食的可行性。但各点比较分散,需要考生认真细致地阅读,这里有可利用的自然条件,也有技术条件、人才条件和设备条件等。

17.在摩天大楼里种粮食对我们以后的工农业生产有哪些启示?请结合全文,谈谈你的理解。(8分)

答:

答案 启示一:大胆创新,打破传统。①穷则思变,面对粮食生产的困境,应该转变思路,大胆创新。②技术创新很重要,但更重要的是思想创新。

启示二:充分利用现有资源。①有空置的高楼和楼顶平台,这是在摩天大楼里种粮食的重要资源。②随着科学技术的发展,在摩天大楼里种粮食有充足的人才技术资源。

启示三:保护环境,强调可持续发展。①传统农业严重影响了生态环境,集约化的农业生产也是短期行为。②在摩天大楼里种粮食促进了城市生活的可持续发展。

解析 本文阐述的在摩天大楼里种粮食问题是未来粮食生产的趋势,也必然给以后的工农业生产带来很多启示,未来的工农业发展中,保护环境是发展的目标。同时,创新是发展的不竭动力。这些都是必须考虑的方面。本题答案不唯一,只要立足文本,言之有理,能自圆其说即可。

三、写作能力训练(33分)

18.请用一句话概括下面材料的主要内容。(不超过20个字)(2分)

中央出台以厉行节约、反对浪费为主要内容的禁令后,全国范围内的奢侈浪费势头得到有效遏制。由于公款消费明显减少,部分高档酒楼销售额大幅下滑。数据显示,春节期间北京市高档餐饮企业收入下降超过35%,上海市下降超过20%。高档礼品也出现一定程度的滞销。于是有人产生了“反对浪费,会不会抑制消费”的疑虑。

其实,从中长期来看,国家减少公款消费,可以把节约的经费用在经济社会发展和人民群众迫切需要的地方;老百姓摆脱了讲究脸面和排场的高档消费这个沉重负担,可以把节省下来的钱用到学习、健身、休闲旅游等方面。这些最终都会转化为更高质量的消费。

答:

答案 反对浪费,会促进更高质量的消费。

解析 本题要在理解两段文字内容的基础上,从这两段文字中找出关键词,然后进行概括。如第一段关键词是“厉行节约、反对浪费”;第二段文字的关键词是“更高质量的消费”。所以答题时,可将两个关键词,用合适的语言进行概括即可。

19.(2016·全国卷Ⅰ)在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

花青素是一种水溶性的植物色素,分布在液泡内的细胞液中,能够决定花的红色、蓝色、紫色等颜色的差别。这是因为花青素 ① :在酸性溶液中呈现红色,在碱性溶液中变为蓝色,处于中性环境时则是紫色。更令人称奇的是 ② ,比如有一种牵牛花清晨是粉红色,之后变成紫红色,最后变成蓝色。究其原因,就是花瓣表皮细胞的液泡内pH值发生了变化, ③ ,从而形成花的颜色的变化。

答:①

②

③

答案 (示例)①在不同环境中会形成不同颜色

②有些花的颜色可以一日数变

③花青素也就随之发生变化

解析 题中所给文字是有关“花青素”的科普文段。第①处后面为冒号,说明后文是对该句的解释说明,另外,此处也是对“在酸性溶液中呈现红色,在碱性溶液中变为蓝色,处于中性环境时则是紫色”的归纳概括。因此,第①处可填“在不同环境中会形成不同颜色”。第②处后面举了例子,“比如有一种牵牛花清晨是粉红色,之后变成紫红色,最后变成蓝色”,由这句话可知,该空应填“有些花的颜色可以一日数变”。第③处根据前后句来判断,前句是“花瓣表皮细胞的液泡内pH值发生了变化”,后句是“从而形成花的颜色的变化”,可知此处应填“花青素也就随之发生变化”。

20.阅读下面的文字,请以“交流”为话题,写一个作文片段或一篇文章。要求:所写片段或作文在某一方面富有创新。(25分)

我们的生活离不开交流。知识的交流可以增长我们的智慧,情感的交流可以丰富我们的心灵,思想的交流则可以使我们变得深邃。交流使我们充实,交流使我们精彩,交流使我们不断发展。

答:

答案 (示例)

“交流鱼”制作秘方

应广大群众的强烈要求,“心灵美食公司”隆重推出一款大众美食——交流鱼。该菜的特点是:清香四溢,色味俱全,营养丰富,充满幸福、温暖之感。老少皆宜,童叟无欺。为改善广大市民生活,特将制作秘方公之于众。

主料:鲜鱼一条约2000克。

佐料:宽容之心30克,自我剖析25克,换位思考25克,真挚感情20克,善意的目光随个人口味添加,再加上理解、态度、谈话、事实、想法少许。

制作程序:

把鱼洗净,开膛剖肚,掏出内脏,放入“宽容之心”,把鱼身放入沸水中煮到三分熟,洒下“自我剖析”,再用大火猛炖十分钟,此时是关键,待鱼身微微泛红,放入“真挚感情”,用“心灵之火”焖五分钟。

接着将“善意的目光”嵌入鱼目,在鱼嘴中放入“良好态度”,此刻,鱼身通红如湖中金鲤,欲跳龙门;薄薄的蒸气如山中白雾缥缈,迷雾将鱼笼罩,美不胜收;然后在鱼身上淋上“换位思考”,菜盘中配制“深刻的理解”,再浇上“诚恳的谈话”“内心的想法”“客观事实”三种调料,微火细煨,直到鱼通身散发“幸福之气”,泛着“真挚感情”的热力,赤红的鱼鳞“闪着思考之光”,嘴露“良好态度”,碟中“内心的想法”散出阵阵清香,飘出缥缈白雾,便大功告成了。端上餐桌,香气经久不散,吃一口,美味无比,心中忧愁与不快顿失。

食用本公司推出的“交流鱼”,您心中的代沟、误会、偏见会随之消除。广大消费者朋友,请尝尝本公司的“交流鱼”吧,它将使您收获幸福与温暖!

公司承诺:吃“交流鱼”,代代沟通。

此次活动最终解释权属于“心灵美食公司”。

PAGE

- 12 -