部编版八上语文:14 背影习题课件(34张)

文档属性

| 名称 | 部编版八上语文:14 背影习题课件(34张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-20 08:55:06 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

14 背 影

B

C

A

(1)心理描写 (2)语言描写 (3)动作描写

新知积累·基础练

C

A

语言建构·能力练

综合实践·素养练

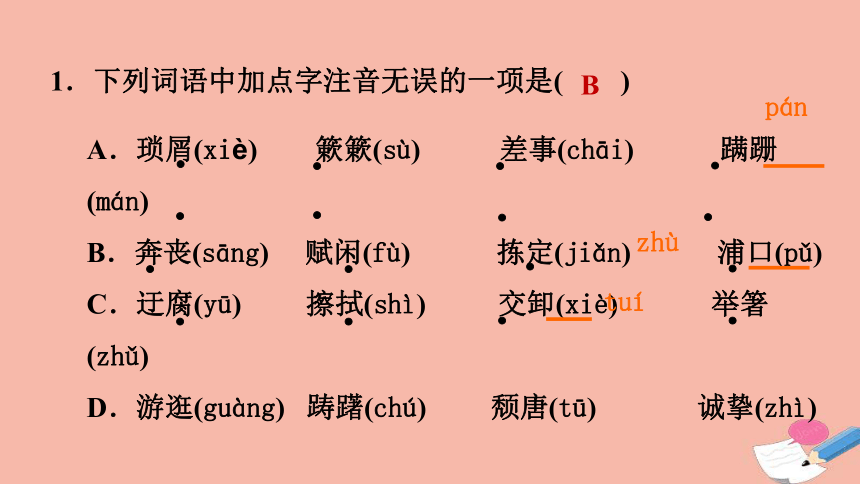

1.下列词语中加点字注音无误的一项是( )

?

A.琐屑(xiè) 簌簌(sù) 差事(chāi) 蹒跚(mán)

B.奔丧(sāng) 赋闲(fù) 拣定(jiǎn) 浦口(pǔ)

C.迂腐(yū) 擦拭(shì) 交卸(xiè) 举箸(zhǔ)

D.游逛(guàng) 踌躇(chú) 颓唐(tū) 诚挚(zhì)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

B

pán

zhù

tuí

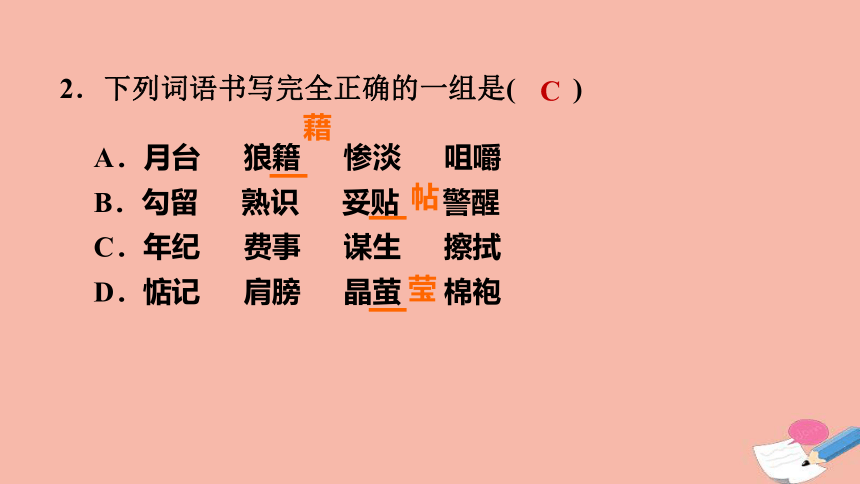

C

藉

帖

莹

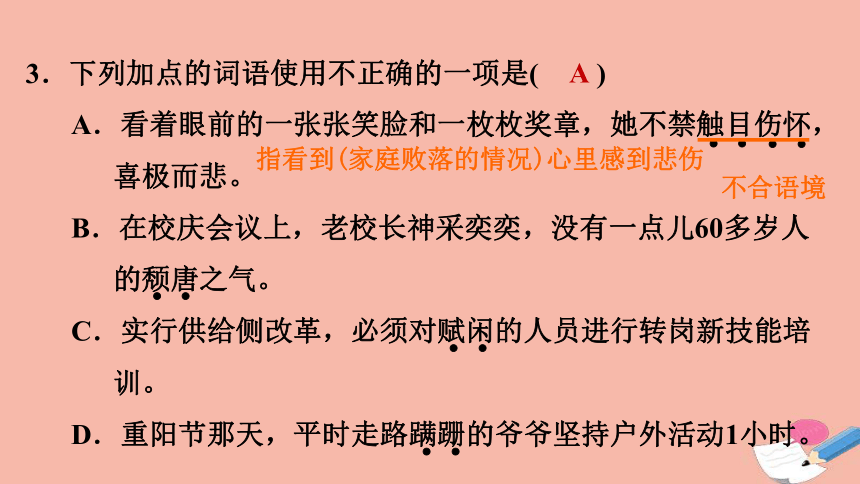

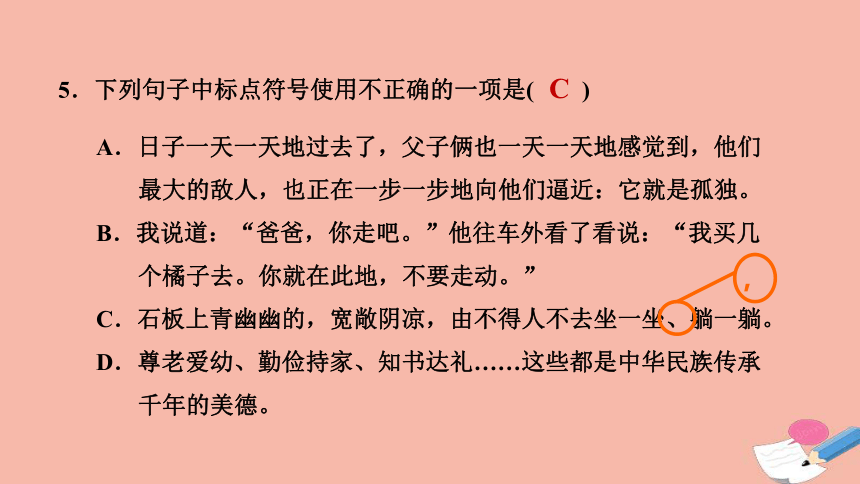

3.下列加点的词语使用不正确的一项是( )

A.看着眼前的一张张笑脸和一枚枚奖章,她不禁触目伤怀,喜极而悲。

B.在校庆会议上,老校长神采奕奕,没有一点儿60多岁人的颓唐之气。

C.实行供给侧改革,必须对赋闲的人员进行转岗新技能培训。

D.重阳节那天,平时走路蹒跚的爷爷坚持户外活动1小时。

A

指看到(家庭败落的情况)心里感到悲伤

? ?

? ?

? ?

不合语境

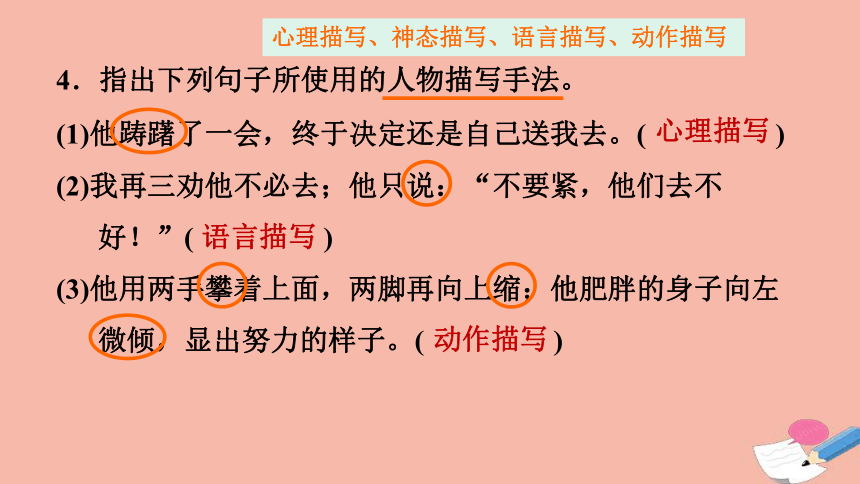

4.指出下列句子所使用的人物描写手法。

(1)他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。( )

(2)我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”( )

(3)他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。( )

心理描写

语言描写

心理描写、神态描写、语言描写、动作描写

动作描写

C

A

详写的是第二次背影,其余略写。

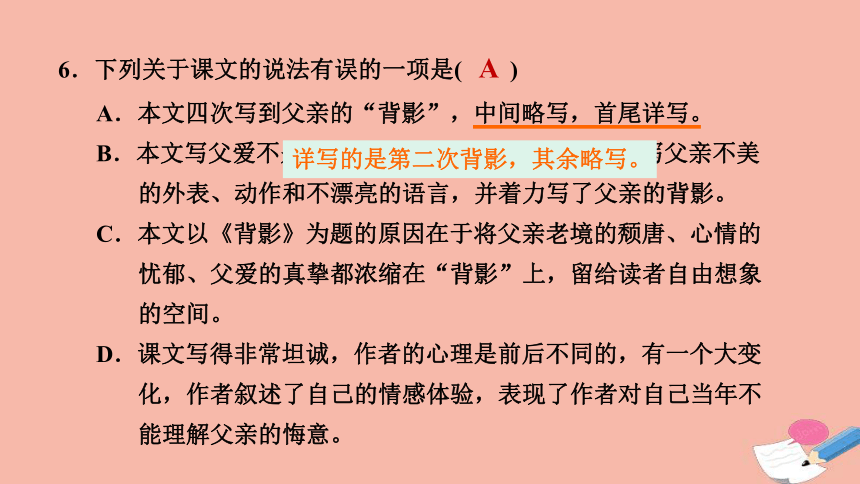

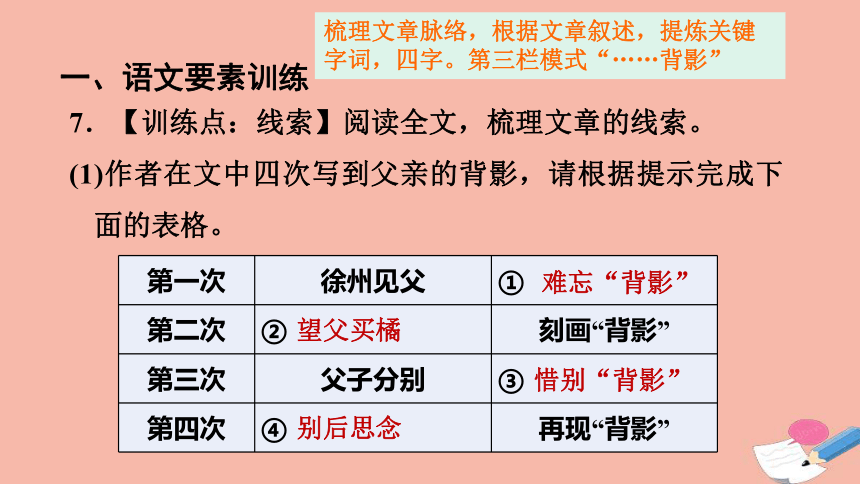

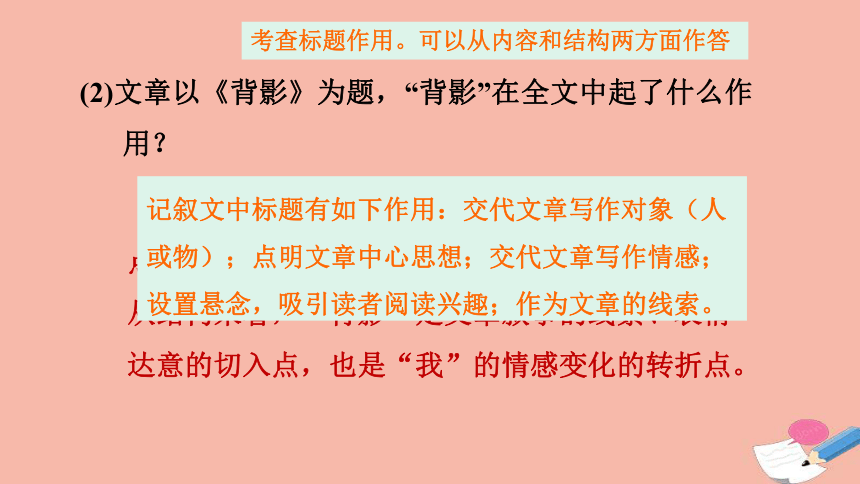

7.【训练点:线索】阅读全文,梳理文章的线索。

(1)作者在文中四次写到父亲的背影,请根据提示完成下面的表格。

一、语文要素训练

梳理文章脉络,根据文章叙述,提炼关键字词,四字。第三栏模式“……背影”

难忘“背影”

望父买橘

惜别“背影”

别后思念

第一次 徐州见父 ①

第二次 ② 刻画“背影”

第三次 父子分别 ③

第四次 ④ 再现“背影”

(2)文章以《背影》为题,“背影”在全文中起了什么作用?

从内容来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章叙事的线索、表情达意的切入点,也是“我”的情感变化的转折点。

考查标题作用。可以从内容和结构两方面作答

记叙文中标题有如下作用:交代文章写作对象(人或物);点明文章中心思想;交代文章写作情感;设置悬念,吸引读者阅读兴趣;作为文章的线索。

8.【训练点:详略安排】文中“车站买橘”一节中,前后两次写父亲过铁道,为什么前一次详写而后一次略写?

第一次去时详写的是背影,扣题,更能突显文章的中心。第二次写父亲过铁道时,就已经不是背影了,是对人物进行正面描写,因而略写。

紧扣“背影”分析,去时是“背影”,回来是不是“背影”

9.【训练点:品析句子】对下列句子理解不恰当的一项是( )

A.那时真是太聪明了!(表现了作者对自己当时不理解父亲的自责)

B.我本来要去的,他不肯,只好让他去。(表现了父子相互体谅和照顾,尤其是父亲对儿子的深切关怀)

C.于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。(父亲想替儿子做的事已经做到了,虽然很累,但是他心里觉得踏实)

D.进去吧,里边没人。(与上文的“你就在此地,不要走动”相呼应,表现了父亲对社会世态的不满和无奈)

D

表现了父亲对儿子的关心和爱护

10.能表明选段所写内容的小标题是( )

二、精段品读

A.父子情 B.父亲的背影

C.惜别 D.买橘送别

D

a.探 b.攀 c.缩 d.倾 这几个典型的动词,生动、传神地描绘出父亲穿过铁道、爬上月台买橘子时的艰难情景,向我们展现了一位深深地爱着自己儿子的慈父的背影,父亲对儿子的深深的爱意就通过这一连串的动作含蓄地表现出来了。

11.在选段中的a、b、c、d处填上恰当的动词,并分析运用这些动词的妙处。

动词的使用是为了更好的表达情感。表现了父亲对儿子深深的爱

12.选段着重写了父亲买橘子和下车往回走混入人群的两处“背影”,下列对作者这样写的主要原因理解最确切的一项是( )

A.因为“我”的观察角度无法从正面看到父亲。

B.因为“背影”是父亲在特定环境中的形象,父亲的老境颓唐、心情忧郁、爱子真挚等都可通过“背影”真切地表现出来。

C.因为“我”与父亲告别,感情悲伤,“我”只能从“背影”中默默地向父亲表达怀念、祝福之情。

D.因为“背影”给人的感觉是模糊的,与全文的感情基调可以形成鲜明的对照。

B

本文标题是“背影”,通过对父亲“背影”的详细描写,突显了父亲的“形”和“神”。

父亲努力挣扎攀上月台的“背影”,是在一个特殊环境下活动着的背影,它就是这篇散文的聚光点。

13.下面的语句采用了什么描写手法,为什么要写父亲的穿戴?

外貌描写。突出家中境况惨淡,照应了文章开头,同时与“我”的皮大衣形成对比,表现父亲对“我”的关爱。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍。

外貌描写

文章一开始讲到家中境况惨淡,这一处的外貌描写也照应开头,并与“我”的穿戴形成对比,借此表现父爱。

14.面对父亲的“背影”,“我的泪很快地流下来了”“我的眼泪又来了”。请结合全文,说说“我”流泪的原因有哪些。

第一次是被父亲不顾艰难给“我”买橘子而感动得流泪;第二次是和父亲分别,因依恋和牵挂父亲而流泪。

两次。第一次父亲买橘—感动,第二次最后分别—牵挂依恋父亲。

15.小说主要写了儿子的两件事,请简要概括。

请同学们看《点拨训练》第55—56页第15-19题。

①儿子(14岁时)贪玩(在森林中)迷路,在父亲带领下走出森林。②儿子无力还贷,父亲卖房帮助他走出困境。

三、拓展阅读

答题模式:儿子…… + 父亲……。前面一件事后面一件事。

16.请从描写的角度,分析文中画线句子的表达效果。

(自然)环境描写。渲染森林的黑暗和恐怖,烘托了儿子害怕的心理。

(1)微弱的月光下,只能隐约看见自己的两只手,脚底下一片漆黑,远方也看不见一星半点的灯光。

答题模式:……描写+作用

环境描写。写出了环境的……,烘托人物……

动作描写。表现了父亲带领儿子走出森林后内心的轻松。(或:外貌描写。形象地表现了父亲带领儿子走出森林的艰辛。)

(2)父亲进门时长舒了一口气,脸上满是汗珠。

动作外貌/描写。表现了人物……

17.文章结尾儿子问父亲“14岁那年,我们迷路那次,你真的看到灯光了吗?”父亲没有回答。你认为父亲看到灯光了吗?请说明理由。

父亲没有看到灯光。

理由:父亲说看到了灯光,不过是对儿子的安慰。①父亲的身高只比儿子高半个头;②从迷路到小木屋的漫长过程中,儿子多次顺着父亲说的方向看去,都是黑乎乎的;③父亲进小木屋时,“长舒了一口气”,表明他心里一直没有底。

考查文本内容的理解。根据课文语句可知父亲并没有灯光。他之所以说谎,是想给儿子以安慰,平复他慌乱、恐惧的心。

18.结合文章内容,简要分析父亲是一个怎样的人。

示例:①沉着镇定。面对困境,父亲并没表现出惊慌,而是一直安慰儿子“别怕”“总会有办法的”。

②充满智慧。迷路后,父亲用善意的谎言“前面有灯光”激励着儿子跟着他走出森林。

考查人物形象的分析。找出描写人物的语句与相关事件,然后结合具体内容来分析。

迷路了,儿子无比的恐慌,但父亲却一直安慰儿子——沉着冷静;从迷路后,父亲用谎言来安慰并鼓励儿子——聪明。

19.说说小说标题的含义。

运用比喻的修辞手法,形象地写出了父亲对儿子在成长困境中的引领作用,如一盏灯,照亮并温暖儿子一路前行,表达了儿子对父亲的敬佩和感激之情。

考查标题含义的理解。本文的标题将父亲比作明灯,运用比喻的修辞手法,形象地表现出父亲对儿子成长过程中的引领作用,以此来突出儿子对父亲的感激与赞美之情。

20.阅读丰子恺的漫画《某父子》,根据要求答题。

(1)简要说明该漫画的主要内容。(不超过80字)

漫画中的年轻人戴着礼帽和眼镜,穿着西服,拄着拐杖走在前面;老人穿着破旧的衣服,吃力地提着行李跟在年轻人后面,漫画的右上角写着“某父子”,还有作者的题名和印章。

描述漫画的内容。注意两点:观察画面,要答全;注意说明顺序。回答时抓住画面特点:儿子西装革履,闲庭信步;老父布衣短衫,右提左挽。

(2)就此现象谈谈你的看法。(不超过50字)

反映了社会上父子之间爱的不对等现象;讽刺了年轻人道德滑坡现象。

从中可知漫画旨趣在于赞颂父爱,讽刺父子之间爱的不对等,年轻人道德有问题。注意字数限制。

21.[2018?绥化]口语交际及综合探究。

【活动设计】请你仿照示例为本次活动拟写两个活动形式。

示例:“孝亲敬老”社区行

(1)________________ (2)________________

示例:“孝亲敬老”主题班会;“孝亲敬老”演讲比赛;“孝亲敬老”故事会;“孝亲敬老”图片展。

围绕“孝亲敬老”主题来设计即可。如主题班会、演讲比赛

【交流表达】

李奶奶是孤寡老人,同学们经常去帮助她。最近李奶奶生病了,同学们自愿捐款,买了营养品前去探望。如果你是班长,见到李奶奶你会怎么说?

示例:李奶奶您好。我们又来看您了。听说您生病了,现在好些了吗?我们买了一些营养品,给您补补身子。祝您早日康复!

考查语言表达。要注意:称呼恰当,说清楚理由,注意语气,表达出对老人身体的关心和祝愿之情。

【国学运用】

探望李奶奶回来,同学们纷纷写日记表达自己的感受,下面引入日记最恰当的一项是( )

A.故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。

B.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

C.贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

D.生于忧患,死于安乐。

A

体现主题

表现忧国忧民

表现淡泊名利

表现逆境出人才

22.父亲为儿子买橘子的背影之所以感人至深,在很大程度上是由于作者在刻画这个背影时对“探”“攀”“缩”“倾”等动词的准确使用。请你认真观察某位老师上课时的动作,仿照文中的写法,用上几个动词写一段话。(100字左右)

例文:音乐课上,老师的动作十分大方优雅。唱歌时,老师站成“丁”字步,手臂随着音乐的节奏划出一条条弧线。弹钢琴时,老师眼睛看着乐谱,手指犹如一个个灵巧的精灵,与那音符、琴键一起跳跃。

14 背 影

B

C

A

(1)心理描写 (2)语言描写 (3)动作描写

新知积累·基础练

C

A

语言建构·能力练

综合实践·素养练

1.下列词语中加点字注音无误的一项是( )

?

A.琐屑(xiè) 簌簌(sù) 差事(chāi) 蹒跚(mán)

B.奔丧(sāng) 赋闲(fù) 拣定(jiǎn) 浦口(pǔ)

C.迂腐(yū) 擦拭(shì) 交卸(xiè) 举箸(zhǔ)

D.游逛(guàng) 踌躇(chú) 颓唐(tū) 诚挚(zhì)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

B

pán

zhù

tuí

C

藉

帖

莹

3.下列加点的词语使用不正确的一项是( )

A.看着眼前的一张张笑脸和一枚枚奖章,她不禁触目伤怀,喜极而悲。

B.在校庆会议上,老校长神采奕奕,没有一点儿60多岁人的颓唐之气。

C.实行供给侧改革,必须对赋闲的人员进行转岗新技能培训。

D.重阳节那天,平时走路蹒跚的爷爷坚持户外活动1小时。

A

指看到(家庭败落的情况)心里感到悲伤

? ?

? ?

? ?

不合语境

4.指出下列句子所使用的人物描写手法。

(1)他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。( )

(2)我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”( )

(3)他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。( )

心理描写

语言描写

心理描写、神态描写、语言描写、动作描写

动作描写

C

A

详写的是第二次背影,其余略写。

7.【训练点:线索】阅读全文,梳理文章的线索。

(1)作者在文中四次写到父亲的背影,请根据提示完成下面的表格。

一、语文要素训练

梳理文章脉络,根据文章叙述,提炼关键字词,四字。第三栏模式“……背影”

难忘“背影”

望父买橘

惜别“背影”

别后思念

第一次 徐州见父 ①

第二次 ② 刻画“背影”

第三次 父子分别 ③

第四次 ④ 再现“背影”

(2)文章以《背影》为题,“背影”在全文中起了什么作用?

从内容来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章叙事的线索、表情达意的切入点,也是“我”的情感变化的转折点。

考查标题作用。可以从内容和结构两方面作答

记叙文中标题有如下作用:交代文章写作对象(人或物);点明文章中心思想;交代文章写作情感;设置悬念,吸引读者阅读兴趣;作为文章的线索。

8.【训练点:详略安排】文中“车站买橘”一节中,前后两次写父亲过铁道,为什么前一次详写而后一次略写?

第一次去时详写的是背影,扣题,更能突显文章的中心。第二次写父亲过铁道时,就已经不是背影了,是对人物进行正面描写,因而略写。

紧扣“背影”分析,去时是“背影”,回来是不是“背影”

9.【训练点:品析句子】对下列句子理解不恰当的一项是( )

A.那时真是太聪明了!(表现了作者对自己当时不理解父亲的自责)

B.我本来要去的,他不肯,只好让他去。(表现了父子相互体谅和照顾,尤其是父亲对儿子的深切关怀)

C.于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。(父亲想替儿子做的事已经做到了,虽然很累,但是他心里觉得踏实)

D.进去吧,里边没人。(与上文的“你就在此地,不要走动”相呼应,表现了父亲对社会世态的不满和无奈)

D

表现了父亲对儿子的关心和爱护

10.能表明选段所写内容的小标题是( )

二、精段品读

A.父子情 B.父亲的背影

C.惜别 D.买橘送别

D

a.探 b.攀 c.缩 d.倾 这几个典型的动词,生动、传神地描绘出父亲穿过铁道、爬上月台买橘子时的艰难情景,向我们展现了一位深深地爱着自己儿子的慈父的背影,父亲对儿子的深深的爱意就通过这一连串的动作含蓄地表现出来了。

11.在选段中的a、b、c、d处填上恰当的动词,并分析运用这些动词的妙处。

动词的使用是为了更好的表达情感。表现了父亲对儿子深深的爱

12.选段着重写了父亲买橘子和下车往回走混入人群的两处“背影”,下列对作者这样写的主要原因理解最确切的一项是( )

A.因为“我”的观察角度无法从正面看到父亲。

B.因为“背影”是父亲在特定环境中的形象,父亲的老境颓唐、心情忧郁、爱子真挚等都可通过“背影”真切地表现出来。

C.因为“我”与父亲告别,感情悲伤,“我”只能从“背影”中默默地向父亲表达怀念、祝福之情。

D.因为“背影”给人的感觉是模糊的,与全文的感情基调可以形成鲜明的对照。

B

本文标题是“背影”,通过对父亲“背影”的详细描写,突显了父亲的“形”和“神”。

父亲努力挣扎攀上月台的“背影”,是在一个特殊环境下活动着的背影,它就是这篇散文的聚光点。

13.下面的语句采用了什么描写手法,为什么要写父亲的穿戴?

外貌描写。突出家中境况惨淡,照应了文章开头,同时与“我”的皮大衣形成对比,表现父亲对“我”的关爱。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍。

外貌描写

文章一开始讲到家中境况惨淡,这一处的外貌描写也照应开头,并与“我”的穿戴形成对比,借此表现父爱。

14.面对父亲的“背影”,“我的泪很快地流下来了”“我的眼泪又来了”。请结合全文,说说“我”流泪的原因有哪些。

第一次是被父亲不顾艰难给“我”买橘子而感动得流泪;第二次是和父亲分别,因依恋和牵挂父亲而流泪。

两次。第一次父亲买橘—感动,第二次最后分别—牵挂依恋父亲。

15.小说主要写了儿子的两件事,请简要概括。

请同学们看《点拨训练》第55—56页第15-19题。

①儿子(14岁时)贪玩(在森林中)迷路,在父亲带领下走出森林。②儿子无力还贷,父亲卖房帮助他走出困境。

三、拓展阅读

答题模式:儿子…… + 父亲……。前面一件事后面一件事。

16.请从描写的角度,分析文中画线句子的表达效果。

(自然)环境描写。渲染森林的黑暗和恐怖,烘托了儿子害怕的心理。

(1)微弱的月光下,只能隐约看见自己的两只手,脚底下一片漆黑,远方也看不见一星半点的灯光。

答题模式:……描写+作用

环境描写。写出了环境的……,烘托人物……

动作描写。表现了父亲带领儿子走出森林后内心的轻松。(或:外貌描写。形象地表现了父亲带领儿子走出森林的艰辛。)

(2)父亲进门时长舒了一口气,脸上满是汗珠。

动作外貌/描写。表现了人物……

17.文章结尾儿子问父亲“14岁那年,我们迷路那次,你真的看到灯光了吗?”父亲没有回答。你认为父亲看到灯光了吗?请说明理由。

父亲没有看到灯光。

理由:父亲说看到了灯光,不过是对儿子的安慰。①父亲的身高只比儿子高半个头;②从迷路到小木屋的漫长过程中,儿子多次顺着父亲说的方向看去,都是黑乎乎的;③父亲进小木屋时,“长舒了一口气”,表明他心里一直没有底。

考查文本内容的理解。根据课文语句可知父亲并没有灯光。他之所以说谎,是想给儿子以安慰,平复他慌乱、恐惧的心。

18.结合文章内容,简要分析父亲是一个怎样的人。

示例:①沉着镇定。面对困境,父亲并没表现出惊慌,而是一直安慰儿子“别怕”“总会有办法的”。

②充满智慧。迷路后,父亲用善意的谎言“前面有灯光”激励着儿子跟着他走出森林。

考查人物形象的分析。找出描写人物的语句与相关事件,然后结合具体内容来分析。

迷路了,儿子无比的恐慌,但父亲却一直安慰儿子——沉着冷静;从迷路后,父亲用谎言来安慰并鼓励儿子——聪明。

19.说说小说标题的含义。

运用比喻的修辞手法,形象地写出了父亲对儿子在成长困境中的引领作用,如一盏灯,照亮并温暖儿子一路前行,表达了儿子对父亲的敬佩和感激之情。

考查标题含义的理解。本文的标题将父亲比作明灯,运用比喻的修辞手法,形象地表现出父亲对儿子成长过程中的引领作用,以此来突出儿子对父亲的感激与赞美之情。

20.阅读丰子恺的漫画《某父子》,根据要求答题。

(1)简要说明该漫画的主要内容。(不超过80字)

漫画中的年轻人戴着礼帽和眼镜,穿着西服,拄着拐杖走在前面;老人穿着破旧的衣服,吃力地提着行李跟在年轻人后面,漫画的右上角写着“某父子”,还有作者的题名和印章。

描述漫画的内容。注意两点:观察画面,要答全;注意说明顺序。回答时抓住画面特点:儿子西装革履,闲庭信步;老父布衣短衫,右提左挽。

(2)就此现象谈谈你的看法。(不超过50字)

反映了社会上父子之间爱的不对等现象;讽刺了年轻人道德滑坡现象。

从中可知漫画旨趣在于赞颂父爱,讽刺父子之间爱的不对等,年轻人道德有问题。注意字数限制。

21.[2018?绥化]口语交际及综合探究。

【活动设计】请你仿照示例为本次活动拟写两个活动形式。

示例:“孝亲敬老”社区行

(1)________________ (2)________________

示例:“孝亲敬老”主题班会;“孝亲敬老”演讲比赛;“孝亲敬老”故事会;“孝亲敬老”图片展。

围绕“孝亲敬老”主题来设计即可。如主题班会、演讲比赛

【交流表达】

李奶奶是孤寡老人,同学们经常去帮助她。最近李奶奶生病了,同学们自愿捐款,买了营养品前去探望。如果你是班长,见到李奶奶你会怎么说?

示例:李奶奶您好。我们又来看您了。听说您生病了,现在好些了吗?我们买了一些营养品,给您补补身子。祝您早日康复!

考查语言表达。要注意:称呼恰当,说清楚理由,注意语气,表达出对老人身体的关心和祝愿之情。

【国学运用】

探望李奶奶回来,同学们纷纷写日记表达自己的感受,下面引入日记最恰当的一项是( )

A.故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。

B.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

C.贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

D.生于忧患,死于安乐。

A

体现主题

表现忧国忧民

表现淡泊名利

表现逆境出人才

22.父亲为儿子买橘子的背影之所以感人至深,在很大程度上是由于作者在刻画这个背影时对“探”“攀”“缩”“倾”等动词的准确使用。请你认真观察某位老师上课时的动作,仿照文中的写法,用上几个动词写一段话。(100字左右)

例文:音乐课上,老师的动作十分大方优雅。唱歌时,老师站成“丁”字步,手臂随着音乐的节奏划出一条条弧线。弹钢琴时,老师眼睛看着乐谱,手指犹如一个个灵巧的精灵,与那音符、琴键一起跳跃。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读