2.1 城市空间形态及变化 课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.1 城市空间形态及变化 课件(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-04-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第二章 城乡合理布局与协调发展

第一节 城市空间形态及变化

第二节 城镇布局与协调发展

第三节 城乡特色景观与传统文化的保护

乡村

城市

第一节 城市空间形态及变化

城市空间形态及其形成

城市空间形态的变化及其调控

教学目标

知识目标:

1.了解城市的空间形态类型及其形成原因;

2.了解城市的空间形态的变化趋势及其调控。

能力目标:

通过分析不同时期影响城市空间形态形成和变化的主导因素,培养分析综合的能力。

情感态度与价值观目标:

能够辩证的看待每一个城市空间形态的优缺点,学会用一分为二的观点辩证地看待事物。

教学重难点

重点:

1. 城市空间形态及其形成;

2. 城市空间形态的变化及其调控。

难点:

对照典型城市及其空间分布图,理解每个类型的城市空间形态特点。

北京

兰州

思考

说明兰州和北京的城市平面形状的特点,并思考促使这种态度形成的主要自然因素是什么?

答案

兰州市平面形状狭长(带状);北京市平面形状呈块状。

兰州沿山间河流(黄河)谷地延伸;北京市则处于山前平原地带,地势平坦。

三维空间形态整体包含实体形态和虚“体”形态两大方面.实体形态的视觉表象是处于静止状态的;而虚“体”形态的视觉表象则是动态的,含有时间因素,而且注意的性质也不同。对于实体形态.人们感知的是其外表:对于虚“体”形态,人们的感知则产生于实体与实体之间。

一、城市空间形态及其形成

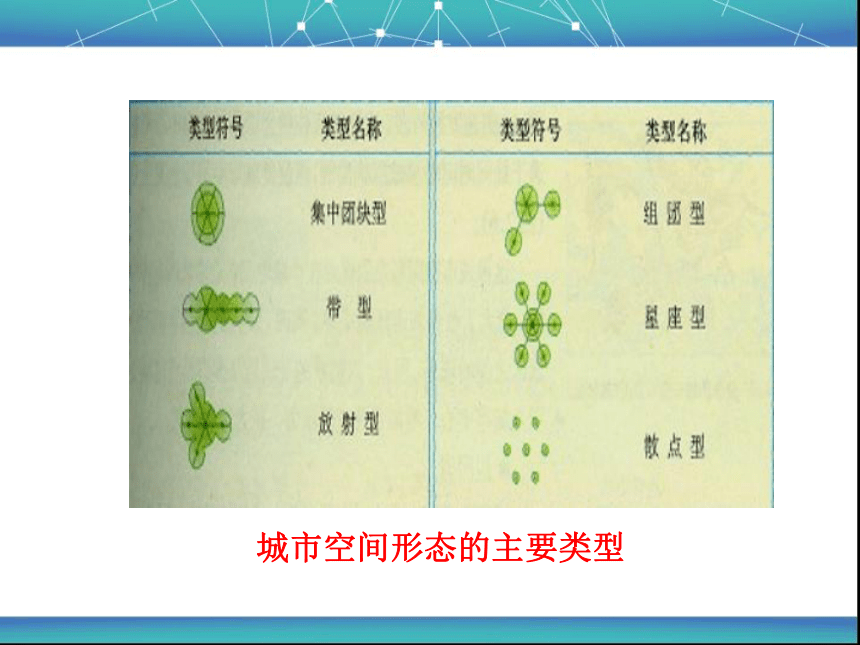

城市空间形态的主要类型:

集中团块型

带型

放射型

组团型

星座型

散点型

城市空间形态的主要类型

集中团块型——成都

成都位于四川盆地西部的岷江中游地段,境内海拔387-5364米,东界龙泉山脉,西靠邛崃山。西部为纵贯南北的龙门山脉。

平原面积占36.4%,丘陵面积占30.4%,山区面积占33.2%。平原地区西北高、东南低,平均坡降0.3%。属亚热带湿润季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温16.7℃。年平均日照时数1071小时,年平均降雨量945.6毫米。成都市区位于成都平原东部,平均海拔约500米。成都平原 是“水旱从人,不知饥馑”的“天府之国”。

带型——兰州

兰州市处在中国版图的几何中心,即北纬34°,东经 103°40′距西北其他四省(自治区)的省会平均距离最近。市区南北,群山环抱,东西黄河穿流而过,枕山带河,依山傍水,平均海拔1500米,具有盆地城市的特征。

兰州地处内陆,大陆性季风气候明显,特点是降水少,日照多,光能潜力大,气候干燥,昼夜温差大,年日照时数为2600小时,无霜期为180天,年平均降水量在250~350毫米,并集中分布在6~9月。年平均气温9.3℃。

放射型——武汉

武汉市位于江汉平原东部,长江中游与汉水交汇处。东经113°41′-115°05′,北纬29°58′-31°22′。

市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三镇组成,通称武汉三镇。周边与12个市、县接壤,形似一只自西向东的彩蝶。在我国经济地理圈层中,武汉处于优越的中心位置,与长沙、郑州、洛阳、南昌、合肥、南京等大中城市相距700公里以内,与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市均相距约1200公里。

组团型——重庆

重庆市位于中国内陆西南部、长江上游,四川盆地东部边缘,地跨东经105°11′—110°11′、北纬28°10′—32°13′之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。

地界东临湖北、湖南,南接贵州,西靠四川,北连陕西。辖区东西长470公里,南北宽450公里,辖区总面积8.24万平方公里,为北京、天津、上海三市总面积的2.39倍,是我国面积最大的城市,其中主城区建成面积为647.78平方公里。

星座型——上海

上海境内除西南部有少数丘陵山脉外,为坦荡低平的平原,是长江三角洲冲积平原的一部分,平均海拔高度4米左右。陆地地势总体呈现由东向西低微倾斜。大金山为上海境内最高点,海拔高度103.4米。

上海属北亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-12.1℃ 。本市春秋较短,冬夏较长。2006年平均气温18.4℃,日照1638.2小时,降水量1042.6毫米。全年70%左右的雨量集中在5至9月的汛期。

散点型——大庆

大庆市位于黑龙江省西部、松嫩平原中部。地理位置在北纬45°46′至46°55′,东经124°19′至125°12′之间。

大庆已成为东北亚腹地的重要城市。大庆位于哈大齐工业走廊中轴,是黑龙江西部的交通枢纽。基本形成了以大庆为中站的两小时经济带。通过滨洲铁路,从大庆可以到达蒙古和俄罗斯,经松花江黄金水道也可直达俄罗斯,地缘和区位优势明显,是亚欧大陆桥的中转站和黑、吉、内蒙古三省区的交通枢纽。

城市空间形态的形成具有一定的自发性,它是适应于城市经济发展的地域职能分工的必然结果,但同时它也对城市经济的发展产生一定的影响,或推动或制约着城市经济的发展。

因而,从分析城市的空间形态的演化规律入手,掌握它对于城市经济的作用机制,对于合理地确定城市发展方向,推动城市经济的迅速发展具有十分重要的意义。

城市空间形态的形成

我国大中城市的分布图

变化: 城市空间形态都是从简单到复杂逐步演变的。

往往呈现如下一种变化过程:最初的居民点沿交通干线逐步向外作带状扩展,形成放射状的城市空间形态。当放射状发展的经济效益逐步降低,并趋于相对稳定时,城市开始作内向填充,城市空间形态成为更大的块状。随着城市实力的进一步增强,城市再次进入外向伸展阶段,演变为更为复杂的形态。

二、城市空间形态的变化及其调控

居民点

放射状拓展

作内向填充

更大的块状并发展

不同时期武汉的城市形态

清中期

1949年

1980年

2009年

思考

1. 武汉市空间形态经历了哪几个阶段?

答案:武汉市空间形态大致经历了组团型、集中团块型、放射型三个发展阶段。

2. 解释导致武汉市空间形态变化的主要原因。

答案:导致武汉市空间形态发生变化的原因有:交通条件的改善,区域经济的发展等。

3. 推测武汉市空间形态今后的发展趋向。

答案:武汉市空间形态今后趋向为:开放式多核心结构。

合理地规划和控制大城市的用地规模,以郊区环状绿化带限制其无序蔓延;

保持强大的城市中心服务功能,同时建立城市的次级中心,引导城市向多方向扩展,形成更大的放射型形态;

适当分散城市功能,在郊区绿色环带外围,培育一系列新开发区和卫星城镇。

城市空间形态调控的方法:

这种结构将原来单中心的一些功能,合理分散到其他分中心,以实现城市地域功能结构的合理化。这种多核心发展的模式,可以缓解和消除由于高度集中给中心城区带来的城市问题,使城市保持旺盛的生命力。

理想的城市空间形态模式:

开放式多核心结构

优点:

1.第一次鸦片战争的时候,上海成为对外通商的口岸,1854年后产生的租借带来了近代上海的繁荣;

2.北洋政府时期,上海的租借是国中之国;

3.国民政府时期,中共的诞生和二大、四大的召开地点,五卅惨案,四一二反革命事件,日本侵略上海,八一三事件——中国历史处于大革命时期,上海成为中日民族的一个针锋的焦点;

4.新中国成立以后,上海迅速发展 。

上海的城市发展历史

上海城市形态的发展

城市空间形态及变化

城市空间形态

空间形态调控

概念界定

形态类型

理想城市空间形态模型

调控城市空间形态的措施

课堂小结

空间形态变化

1.城市空间形态的主要类型: 集中团块型,带型, 放射型, 组团型,星座型, 散点型。

2.城市空间形态调控的方法:合理地规划和控制大城市的用地规模,以郊区环状绿化带限制其无序蔓延; 保持强大的城市中心服务功能,同时建立城市的次级中心,引导城市向多方向扩展,形成更大的放射型形态;适当分散城市功能,在郊区绿色环带外围,培育一系列新开发区和卫星城镇。

3.理想的城市空间形态模式:开放式多核心结构。

针对性练习

1、城市中心区人口占城市总人口的比重,反映了城市空间形态的紧凑程度:比重越大,紧凑程度越高。下列是2019年甲、乙、丙三个城市人口与面积的统计数据。

城市 甲 乙 丙

城市总人口(万人) 994.2 1381.9 1673.8

中心区人口(万人) 210.5 231.7 539.0

中心区面积(km2) 52.4 87.1 132.0

三个城市紧凑程度排序是_____。

A.甲最高,丙次之,乙最低

B.乙最高,甲次之,丙最低

C.丙最高,乙次之,甲最低

D.丙最高,甲次之,乙最低

D

2、下列各组城市形成和发展的主要区位因素相同的是______。

A.鞍山、株洲

B.阿伯丁、巴西利亚

C.扬州、济宁

D.华盛顿、麦加

C

3、下图为“江苏省三大产业产值比重与城市人口比重的变化图” 。

图中曲线标注的序号与文字说明对应正确的是____。

A.①——城市人口比重

B. ②——第二产业产值比重

C. ③——第三产业产值比重

D.④——第一产业产值比重

解析:江苏省三大产业中比例一直呈下降趋势的是第一产业,三大产业比重由高到低依次是第二产业>第三产业>第一产业,江苏省城市人口还没有超过农村人口,比例没有达到50℅。

CD

巩固训练

一、填空:

1.__________________是较为理想的的城市空间形态模式。

2.____________是平原地区或规模不大的城市常见的一种城市空间形态。

开放式多核心结构

集中团块型

1.城市的发展包括( )

①人口向城市集中 ②工业向城市集中

③城市内涵的提升 ④城市产业结构的优化

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

二、选择:

D

2.城市发展后期,城市社会经济表现为( )

A.第二产业向市中心迅速集中

B.第三产业成为城市发展的重要动力

C.服务业和高科技产业的地位明显下降

D.第一产业的地位显著提高

B

上面两图分别为 “我国东部沿海某地区城市分布图” 和“该地区1976年~2008年产业结构变化图”。读图,回答下列问题。

(1)该地区以______地形为主。

(2)该地区城市空间分布特点是:________

________________________________________。

三、解答:

平原

沿河、沿海、沿公路、沿铁路分布(或沿交通线分布)

(3)甲是传统工业城市,其主要工业部门最有可能是______,该市发展此工业的主要优势区位是__________,_____________,_______________。

钢铁

煤铁资源丰富

水源充足

水陆交通便利

(4)近20年来,该地区产业结构发生了很大变化,具体表现为

(5)乙城市计划在P点建一港口,请简要评价该地建港的有利条件。

答案:第一产业比重大幅度下降;第二产业比重变化不明显,一直占主导地位;第三产业比重大幅度上升。

答案:有利条件:位于河口位置,可河海联运;地形平坦;有经济发达的腹地;有城市为依托

第二章 城乡合理布局与协调发展

第一节 城市空间形态及变化

第二节 城镇布局与协调发展

第三节 城乡特色景观与传统文化的保护

乡村

城市

第一节 城市空间形态及变化

城市空间形态及其形成

城市空间形态的变化及其调控

教学目标

知识目标:

1.了解城市的空间形态类型及其形成原因;

2.了解城市的空间形态的变化趋势及其调控。

能力目标:

通过分析不同时期影响城市空间形态形成和变化的主导因素,培养分析综合的能力。

情感态度与价值观目标:

能够辩证的看待每一个城市空间形态的优缺点,学会用一分为二的观点辩证地看待事物。

教学重难点

重点:

1. 城市空间形态及其形成;

2. 城市空间形态的变化及其调控。

难点:

对照典型城市及其空间分布图,理解每个类型的城市空间形态特点。

北京

兰州

思考

说明兰州和北京的城市平面形状的特点,并思考促使这种态度形成的主要自然因素是什么?

答案

兰州市平面形状狭长(带状);北京市平面形状呈块状。

兰州沿山间河流(黄河)谷地延伸;北京市则处于山前平原地带,地势平坦。

三维空间形态整体包含实体形态和虚“体”形态两大方面.实体形态的视觉表象是处于静止状态的;而虚“体”形态的视觉表象则是动态的,含有时间因素,而且注意的性质也不同。对于实体形态.人们感知的是其外表:对于虚“体”形态,人们的感知则产生于实体与实体之间。

一、城市空间形态及其形成

城市空间形态的主要类型:

集中团块型

带型

放射型

组团型

星座型

散点型

城市空间形态的主要类型

集中团块型——成都

成都位于四川盆地西部的岷江中游地段,境内海拔387-5364米,东界龙泉山脉,西靠邛崃山。西部为纵贯南北的龙门山脉。

平原面积占36.4%,丘陵面积占30.4%,山区面积占33.2%。平原地区西北高、东南低,平均坡降0.3%。属亚热带湿润季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温16.7℃。年平均日照时数1071小时,年平均降雨量945.6毫米。成都市区位于成都平原东部,平均海拔约500米。成都平原 是“水旱从人,不知饥馑”的“天府之国”。

带型——兰州

兰州市处在中国版图的几何中心,即北纬34°,东经 103°40′距西北其他四省(自治区)的省会平均距离最近。市区南北,群山环抱,东西黄河穿流而过,枕山带河,依山傍水,平均海拔1500米,具有盆地城市的特征。

兰州地处内陆,大陆性季风气候明显,特点是降水少,日照多,光能潜力大,气候干燥,昼夜温差大,年日照时数为2600小时,无霜期为180天,年平均降水量在250~350毫米,并集中分布在6~9月。年平均气温9.3℃。

放射型——武汉

武汉市位于江汉平原东部,长江中游与汉水交汇处。东经113°41′-115°05′,北纬29°58′-31°22′。

市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三镇组成,通称武汉三镇。周边与12个市、县接壤,形似一只自西向东的彩蝶。在我国经济地理圈层中,武汉处于优越的中心位置,与长沙、郑州、洛阳、南昌、合肥、南京等大中城市相距700公里以内,与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市均相距约1200公里。

组团型——重庆

重庆市位于中国内陆西南部、长江上游,四川盆地东部边缘,地跨东经105°11′—110°11′、北纬28°10′—32°13′之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。

地界东临湖北、湖南,南接贵州,西靠四川,北连陕西。辖区东西长470公里,南北宽450公里,辖区总面积8.24万平方公里,为北京、天津、上海三市总面积的2.39倍,是我国面积最大的城市,其中主城区建成面积为647.78平方公里。

星座型——上海

上海境内除西南部有少数丘陵山脉外,为坦荡低平的平原,是长江三角洲冲积平原的一部分,平均海拔高度4米左右。陆地地势总体呈现由东向西低微倾斜。大金山为上海境内最高点,海拔高度103.4米。

上海属北亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-12.1℃ 。本市春秋较短,冬夏较长。2006年平均气温18.4℃,日照1638.2小时,降水量1042.6毫米。全年70%左右的雨量集中在5至9月的汛期。

散点型——大庆

大庆市位于黑龙江省西部、松嫩平原中部。地理位置在北纬45°46′至46°55′,东经124°19′至125°12′之间。

大庆已成为东北亚腹地的重要城市。大庆位于哈大齐工业走廊中轴,是黑龙江西部的交通枢纽。基本形成了以大庆为中站的两小时经济带。通过滨洲铁路,从大庆可以到达蒙古和俄罗斯,经松花江黄金水道也可直达俄罗斯,地缘和区位优势明显,是亚欧大陆桥的中转站和黑、吉、内蒙古三省区的交通枢纽。

城市空间形态的形成具有一定的自发性,它是适应于城市经济发展的地域职能分工的必然结果,但同时它也对城市经济的发展产生一定的影响,或推动或制约着城市经济的发展。

因而,从分析城市的空间形态的演化规律入手,掌握它对于城市经济的作用机制,对于合理地确定城市发展方向,推动城市经济的迅速发展具有十分重要的意义。

城市空间形态的形成

我国大中城市的分布图

变化: 城市空间形态都是从简单到复杂逐步演变的。

往往呈现如下一种变化过程:最初的居民点沿交通干线逐步向外作带状扩展,形成放射状的城市空间形态。当放射状发展的经济效益逐步降低,并趋于相对稳定时,城市开始作内向填充,城市空间形态成为更大的块状。随着城市实力的进一步增强,城市再次进入外向伸展阶段,演变为更为复杂的形态。

二、城市空间形态的变化及其调控

居民点

放射状拓展

作内向填充

更大的块状并发展

不同时期武汉的城市形态

清中期

1949年

1980年

2009年

思考

1. 武汉市空间形态经历了哪几个阶段?

答案:武汉市空间形态大致经历了组团型、集中团块型、放射型三个发展阶段。

2. 解释导致武汉市空间形态变化的主要原因。

答案:导致武汉市空间形态发生变化的原因有:交通条件的改善,区域经济的发展等。

3. 推测武汉市空间形态今后的发展趋向。

答案:武汉市空间形态今后趋向为:开放式多核心结构。

合理地规划和控制大城市的用地规模,以郊区环状绿化带限制其无序蔓延;

保持强大的城市中心服务功能,同时建立城市的次级中心,引导城市向多方向扩展,形成更大的放射型形态;

适当分散城市功能,在郊区绿色环带外围,培育一系列新开发区和卫星城镇。

城市空间形态调控的方法:

这种结构将原来单中心的一些功能,合理分散到其他分中心,以实现城市地域功能结构的合理化。这种多核心发展的模式,可以缓解和消除由于高度集中给中心城区带来的城市问题,使城市保持旺盛的生命力。

理想的城市空间形态模式:

开放式多核心结构

优点:

1.第一次鸦片战争的时候,上海成为对外通商的口岸,1854年后产生的租借带来了近代上海的繁荣;

2.北洋政府时期,上海的租借是国中之国;

3.国民政府时期,中共的诞生和二大、四大的召开地点,五卅惨案,四一二反革命事件,日本侵略上海,八一三事件——中国历史处于大革命时期,上海成为中日民族的一个针锋的焦点;

4.新中国成立以后,上海迅速发展 。

上海的城市发展历史

上海城市形态的发展

城市空间形态及变化

城市空间形态

空间形态调控

概念界定

形态类型

理想城市空间形态模型

调控城市空间形态的措施

课堂小结

空间形态变化

1.城市空间形态的主要类型: 集中团块型,带型, 放射型, 组团型,星座型, 散点型。

2.城市空间形态调控的方法:合理地规划和控制大城市的用地规模,以郊区环状绿化带限制其无序蔓延; 保持强大的城市中心服务功能,同时建立城市的次级中心,引导城市向多方向扩展,形成更大的放射型形态;适当分散城市功能,在郊区绿色环带外围,培育一系列新开发区和卫星城镇。

3.理想的城市空间形态模式:开放式多核心结构。

针对性练习

1、城市中心区人口占城市总人口的比重,反映了城市空间形态的紧凑程度:比重越大,紧凑程度越高。下列是2019年甲、乙、丙三个城市人口与面积的统计数据。

城市 甲 乙 丙

城市总人口(万人) 994.2 1381.9 1673.8

中心区人口(万人) 210.5 231.7 539.0

中心区面积(km2) 52.4 87.1 132.0

三个城市紧凑程度排序是_____。

A.甲最高,丙次之,乙最低

B.乙最高,甲次之,丙最低

C.丙最高,乙次之,甲最低

D.丙最高,甲次之,乙最低

D

2、下列各组城市形成和发展的主要区位因素相同的是______。

A.鞍山、株洲

B.阿伯丁、巴西利亚

C.扬州、济宁

D.华盛顿、麦加

C

3、下图为“江苏省三大产业产值比重与城市人口比重的变化图” 。

图中曲线标注的序号与文字说明对应正确的是____。

A.①——城市人口比重

B. ②——第二产业产值比重

C. ③——第三产业产值比重

D.④——第一产业产值比重

解析:江苏省三大产业中比例一直呈下降趋势的是第一产业,三大产业比重由高到低依次是第二产业>第三产业>第一产业,江苏省城市人口还没有超过农村人口,比例没有达到50℅。

CD

巩固训练

一、填空:

1.__________________是较为理想的的城市空间形态模式。

2.____________是平原地区或规模不大的城市常见的一种城市空间形态。

开放式多核心结构

集中团块型

1.城市的发展包括( )

①人口向城市集中 ②工业向城市集中

③城市内涵的提升 ④城市产业结构的优化

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

二、选择:

D

2.城市发展后期,城市社会经济表现为( )

A.第二产业向市中心迅速集中

B.第三产业成为城市发展的重要动力

C.服务业和高科技产业的地位明显下降

D.第一产业的地位显著提高

B

上面两图分别为 “我国东部沿海某地区城市分布图” 和“该地区1976年~2008年产业结构变化图”。读图,回答下列问题。

(1)该地区以______地形为主。

(2)该地区城市空间分布特点是:________

________________________________________。

三、解答:

平原

沿河、沿海、沿公路、沿铁路分布(或沿交通线分布)

(3)甲是传统工业城市,其主要工业部门最有可能是______,该市发展此工业的主要优势区位是__________,_____________,_______________。

钢铁

煤铁资源丰富

水源充足

水陆交通便利

(4)近20年来,该地区产业结构发生了很大变化,具体表现为

(5)乙城市计划在P点建一港口,请简要评价该地建港的有利条件。

答案:第一产业比重大幅度下降;第二产业比重变化不明显,一直占主导地位;第三产业比重大幅度上升。

答案:有利条件:位于河口位置,可河海联运;地形平坦;有经济发达的腹地;有城市为依托