4.4紧张对抗中的缓和与对话 课件29张PPT

文档属性

| 名称 | 4.4紧张对抗中的缓和与对话 课件29张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-09 09:38:19 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

美苏争霸

第四节:紧张对抗中的缓和与对话

*

第一阶段:美攻苏守 优势在美 ( 50s中后期—60s初)

第二阶段:苏攻美守 优势在苏( 60s初—70s末)

第三阶段:美攻苏守,苏最终解体,优势在美

( 80年代)

*

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

1、美苏争霸背景:

①经济:国民经济发展迅速,与美差距缩小;

②军事:常规实力增强;

③核武器:原子弹、氢弹爆炸成功

(1)美国:

实力相对削弱

(2)苏联:

经济恢复,军事实力增强,加入争霸行列

2、美苏争霸政策

(2)苏联:

与美国平起平坐,苏美合作,共同主宰世界

(1)美国:

艾森豪威尔“软化”政策和肯尼迪的“和平战略”

*

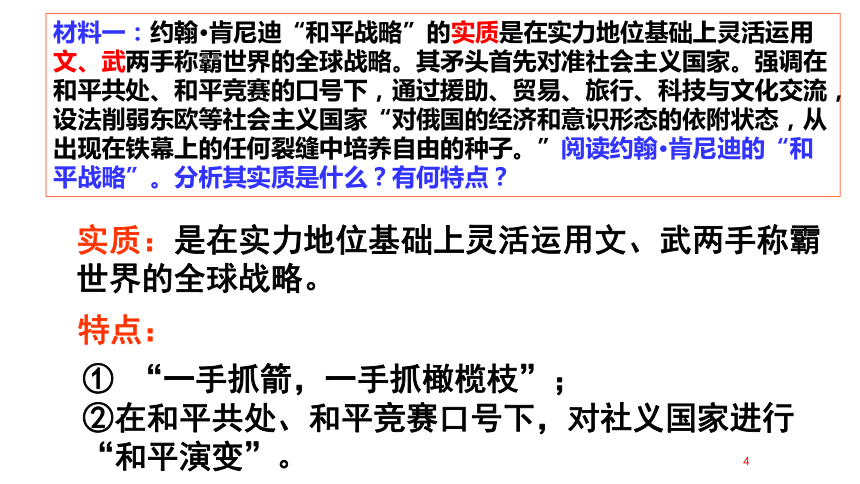

材料一:约翰·肯尼迪“和平战略”的实质是在实力地位基础上灵活运用文、武两手称霸世界的全球战略。其矛头首先对准社会主义国家。强调在和平共处、和平竞赛的口号下,通过援助、贸易、旅行、科技与文化交流,设法削弱东欧等社会主义国家“对俄国的经济和意识形态的依附状态,从出现在铁幕上的任何裂缝中培养自由的种子。”阅读约翰·肯尼迪的“和平战略”。分析其实质是什么?有何特点?

实质:是在实力地位基础上灵活运用文、武两手称霸世界的全球战略。

特点:

① “一手抓箭,一手抓橄榄枝”;

②在和平共处、和平竞赛口号下,对社义国家进行“和平演变”。

*

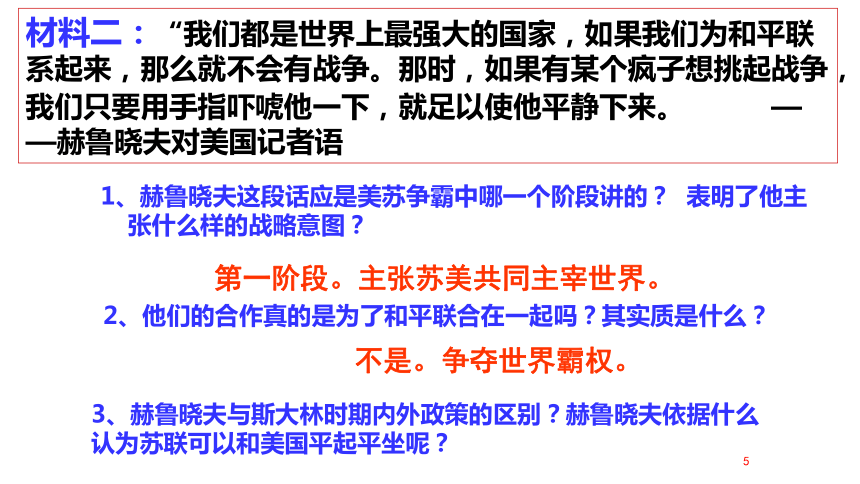

材料二:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联系起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他平静下来。 ——赫鲁晓夫对美国记者语

1、赫鲁晓夫这段话应是美苏争霸中哪一个阶段讲的? 表明了他主张什么样的战略意图?

2、他们的合作真的是为了和平联合在一起吗?其实质是什么?

3、赫鲁晓夫与斯大林时期内外政策的区别?赫鲁晓夫依据什么认为苏联可以和美国平起平坐呢?

第一阶段。主张苏美共同主宰世界。

不是。争夺世界霸权。

*

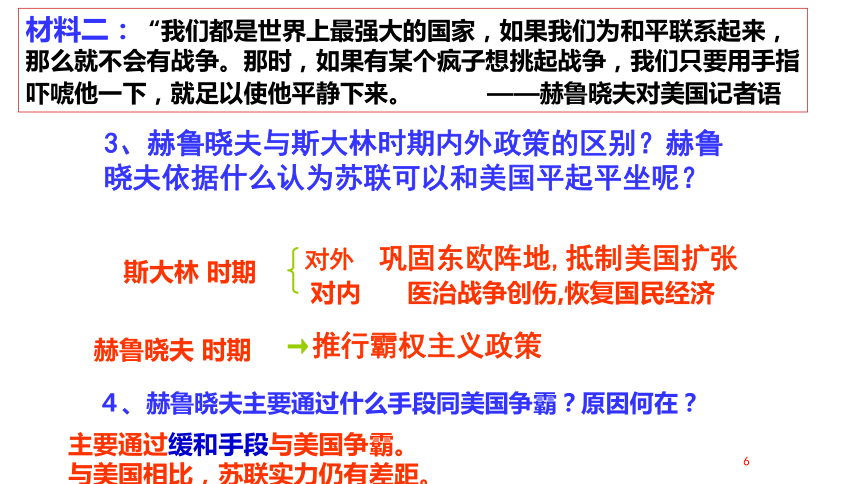

3、赫鲁晓夫与斯大林时期内外政策的区别?赫鲁晓夫依据什么认为苏联可以和美国平起平坐呢?

4、赫鲁晓夫主要通过什么手段同美国争霸?原因何在?

主要通过缓和手段与美国争霸。

与美国相比,苏联实力仍有差距。

材料二:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联系起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他平静下来。 ——赫鲁晓夫对美国记者语

*

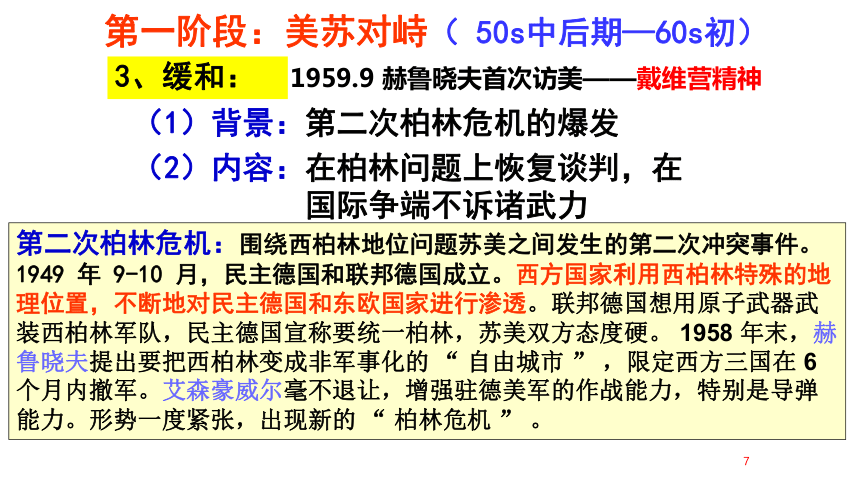

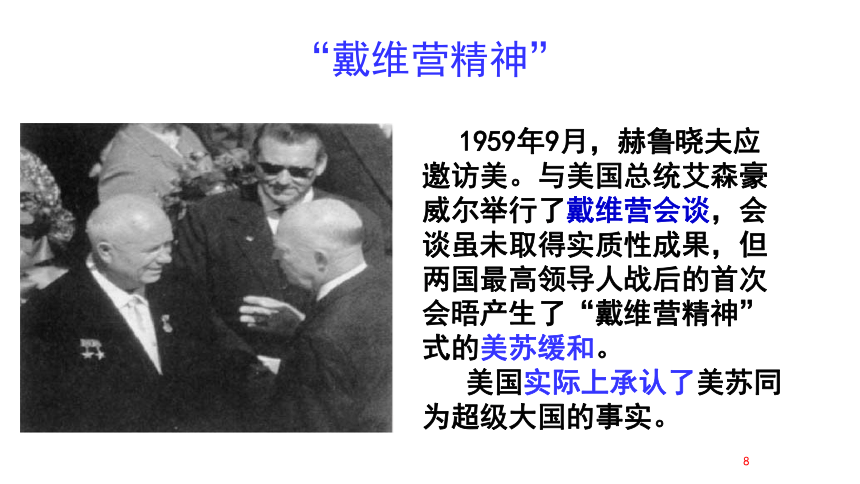

3、缓和:

1959.9 赫鲁晓夫首次访美——戴维营精神

(1)背景:

第二次柏林危机的爆发

(2)内容:

在柏林问题上恢复谈判,在国际争端不诉诸武力

①促使美苏关系暂时缓和,是苏联推行苏美合作外交战略的重大行动

(3)影响:

②美国实际上承认苏美同是超级大国的事实

第二次柏林危机:围绕西柏林地位问题苏美之间发生的第二次冲突事件。 1949 年 9-10 月,民主德国和联邦德国成立。西方国家利用西柏林特殊的地理位置,不断地对民主德国和东欧国家进行渗透。联邦德国想用原子武器武装西柏林军队,民主德国宣称要统一柏林,苏美双方态度硬。 1958 年末,赫鲁晓夫提出要把西柏林变成非军事化的 “ 自由城市 ” ,限定西方三国在 6 个月内撤军。艾森豪威尔毫不退让,增强驻德美军的作战能力,特别是导弹能力。形势一度紧张,出现新的 “ 柏林危机 ” 。

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

*

“戴维营精神”

1959年9月,赫鲁晓夫应邀访美。与美国总统艾森豪威尔举行了戴维营会谈,会谈虽未取得实质性成果,但两国最高领导人战后的首次会晤产生了“戴维营精神”式的美苏缓和。

美国实际上承认了美苏同为超级大国的事实。

*

(1)美国U-2飞机事件(1960.5)

影响:美苏关系进入新的僵持时期

4、紧张:

3、缓和:

1959.9 赫鲁晓夫首次访美——戴维营精神

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

美国U—2高空侦察机

苏联姆萨—2地对空导弹

*

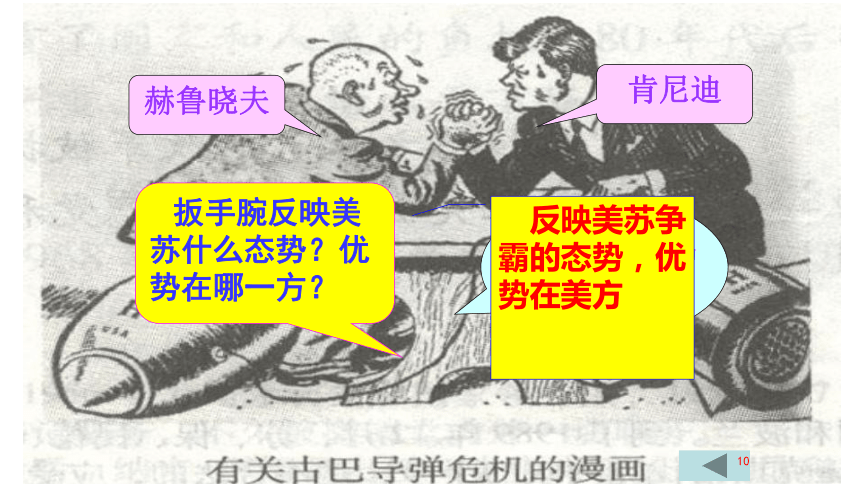

扳手腕反映美苏什么态势?优势在哪一方?

反映美苏争霸的态势,优势在美方

*

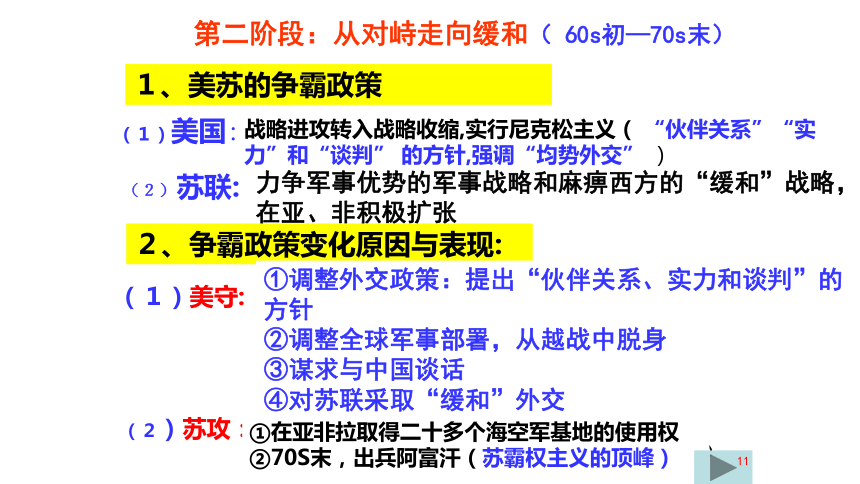

(1)美国:

战略进攻转入战略收缩,实行尼克松主义( “伙伴关系”“实力”和“谈判” 的方针,强调“均势外交” )

1、美苏的争霸政策

第二阶段:从对峙走向缓和( 60s初—70s末)

(2)苏联:

力争军事优势的军事战略和麻痹西方的“缓和”战略,在亚、非积极扩张

2、争霸政策变化原因与表现:

①美国经济增长趋于缓慢(欧共体、日本经济崛起的冲击;1973年石油危机;陷入越战泥潭)

②越战大大消耗国力,军事实力相对下降

③苏联在战略武器上与美国达到大致平衡

④为了保住霸权

(1)美守:

(2)苏攻:

①经济实力与美国的差距大为缩小

②战略核武器与美国大致平衡(勃列日涅夫改革)

①调整外交政策:提出“伙伴关系、实力和谈判”的方针

②调整全球军事部署,从越战中脱身

③谋求与中国谈话

④对苏联采取“缓和”外交

①在亚非拉取得二十多个海空军基地的使用权

②70S末,出兵阿富汗(苏霸权主义的顶峰)

*

理解尼克松主义

原因:

60年代末70年代初,美国霸权地位受到严重挑战

内容:

调整全球军事部署包括:

实质:是美国霸权地位衰落的产物和表现,反映了美国对外战略从战略进攻转为战略防御

*

材料一:现在宣布:不论在什么地方,只要直接或间接的侵略威胁了和平,都与美国安全有关。——杜鲁门1947年在国会演说

材料二:美国将参加各盟国和朋友的防务和发展活动,但是美国不能而且也不会制定全部方案,拟订全部计划,执行全部决定,负起保卫世界自由国家的全部责任,只有在我们的帮助真正起作用,并且被认为是符合我们的利益的时候,我们才会给以帮助。

——美国总统尼克松1970年对外政策报告

②美国这种对外战略调整在亚洲的具体表现有哪些?

①材料表明美国的全球扩张战略发生了怎样的变化?

从战略进攻转为战略收缩,即全球战略由进攻型转为防守型。收缩重点在亚洲,以确保欧洲重点。

一是1973年美军从越南撤出;二是70年代同中国实现关系正常化。

*

材料一:现在宣布:不论在什么地方,只要直接或间接的侵略威胁了和平,都与美国安全有关。——杜鲁门1947年在国会演说

材料二:美国将参加各盟国和朋友的防务和发展活动,但是美国不能而且也不会制定全部方案,拟订全部计划,执行全部决定,负起保卫世界自由国家的全部责任,只有在我们的帮助真正起作用,并且被认为是符合我们的利益的时候,我们才会给以帮助。

——美国总统尼克松1970年对外政策报告

③尼克松政府为什么不再承诺“负起保卫世界自由国家的安全的全部责任”?

原因:①美国经济增长趋于缓慢

②越战大大削弱国力,军事实力相对下降

③为了保住霸权

④苏联在战略武器上与美国达到大致平衡

*

美苏都推行“缓和”战略

(2)表现:

①1963、1968年先后签订部分禁止核试验条约和防止核扩散条约。

②1972年两国签署第一阶段限制战略武器协议和美苏相互关系准则等文件。

③两国首脑一系列互访和会谈把美苏“缓和”推向高潮

④1973、1975年共同参加“中欧裁军会议”、“欧洲安全与合作会议”

(1)背景:

3、苏美缓和:

4、更隐蔽的进攻方式:

思想文化渗透

和平演变

第二阶段:从对峙走向缓和( 60s初—70s末)

*

苏联入侵阿富汗

1979年对阿富汗实行军事占领,标志着苏联霸权主义政策发展到顶点。

*

①全球争霸消耗国力;

②体制僵化导致经济衰退

(2)苏联:

“新思维”,实行全面收缩

2、争霸政策变化原因:

第三阶段:从对抗走向缓和并最终结束 ( 80年代~90年代初)

1、美苏的争霸政策

(1)美国:

里根:新“遏制”战略,“以实力求和平”(里根主义)

(1)美攻:

①经济复苏并持续发展。

②苏联经济则陷入困境

(2)苏守:

布什:“渐变”,“合作”

*

⑴里根政府的新“遏制”政策:

以抗击苏联扩张为中心,重振国威和以实力求和平

①军事上提出灵活反应战略,重夺军事优势

②1983年 “战略防御计划”(目的)

③意识形态的宣传大战

(2)布什政府的超越“遏制”战略:

在遏制基础上再超越“一点”,这一点就是运用政治、经济、军事、外交等各种手段,寻找“同莫斯科合作的可能性”,促使其和平演变,纳入西方轨道。

①支持苏联国内改革

②以提供经济援助为条件左右苏联改革

美攻:

*

里

美国在欧洲、太平洋、中东以及其他美国疆界之外的地区,有着广泛的义务和安全利益。这就需要美国担当起“强有力的”、“令人信服”的“领导责任”。 ——里根1986年对外政策咨文

根

*

“星球大战”计划

80年代中又提出“星球大战计划”,即“战略防御计划”(SDI),企图凭借美国强大的经济和科技实力,通过这一计划,既大大提高核威慑力量,又带动美国科技经济的发展,还可造成对苏联的技术和经济上的压力,从而拖垮苏联。

星球大战计划使外太空同陆地,海洋,天空一样成为了“第四”战场。

激光发射器工作示意图

电磁轨道炮发射粒子束摧毁弹道导弹

*

苏联的mx导弹

美国的“爱国者”导弹

*

苏守:

②放松对东欧控制,并最终退出

④改善中苏关系

③从阿富汗撤军

戈尔巴乔夫执政,提出 “新思维”理论

①美苏对话

(1987年签定<<中导条约>>、1985—1988年签定43个双边协议

1985年上台以后,以“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,提倡所谓“民主化”和“公开性”。强调“人类生存高于一切”,核战争“不会有胜利者”,主张把对话作为国际关系实践的基本手段。

*

美苏的战略重点为什么在欧洲?

*

苏:对欧洲“缓和”战略,在亚非积极侵略扩张,出兵阿富汗

美:尼克松主义;从越南撤军;中美关系正常化

苏:裁减军备;从阿富汗撤军;

中苏关系正常化;

放松对东欧的控制

美:实施“星球大战计划”

*

阶段 时间 双方首脑 特征 史实

第一阶段 20世纪50年代中期—60年代初 肯尼迪

赫鲁晓夫 既有缓和又有紧张,优势在美

第二阶段 60年代中期—70年代 尼克松

勃列日涅夫 苏联处于攻势,美国转攻为守

第三阶段 20世纪80年代 里根

戈尔巴乔夫 美国采取强硬态度苏联全面收缩,

敌视社会主义中国,对中国的发展壮大感到不安

孤立、反对中国

同中国关系正常化

与中国关系

时好时坏

争霸中处于守势,对外战略

进行了重大调整

仍没有放弃

霸权主义政策

推行霸权主义企图

控制中国

推行霸权主义政策,

苏中关系破裂

对中国进行军事威胁,

酿成边境冲突

对外扩张

全面收缩

同中国改善

关系

*

第一阶段 第二阶段 第三阶段

20世纪50年代中期—60年代初 60年代中期—70年代

20世纪80年代

美国 政策

原因

苏联 政策

原因

美苏争霸的思考

人类社会必须坚决反对霸权主义和强权政治。

霸权主义和强权政治必然是损人又害己。

美苏争霸是人类处于核战争的威胁下。

必须认识并承认人类社会的多样性、统一性,尊重各国人民根据国情来选择自己的发展道路。

*

1、促使美苏争霸斗争的策略发生攻守变化的根本原因是:

A.与中国关系的好坏决定

B.第三世界的兴起

C.国家领导集团的决策能力

D.本国的经济军事等实力

2、下列哪项不能表明美苏争霸的重点在欧洲

A.欧洲是两次世界大战的爆发地

B.美苏在欧洲都集结重兵,处于两军对峙状态

C.德国和西柏林问题随时成为导火线

D.北约与华约两大军事集团在欧洲对立

D

A

*

3、尼克松对美国外交战略进行重大调整的实质是

A.改变美国在全球的霸权地位

B.维护美国的海外利益和国际地位

C.阻止苏联的全球战略攻势

D.稳定资本主义,打击共产主义

4、美国提出“星球大战计划”,从对攻苏战略上看, 最主要的目是:

A.在经济上拖垮苏联

B.带动美国经济发展

C.取得军事上的优势,争取主动

D.大幅度提高美国的核武器力量

B

A

*

5、对20世纪60-80年代美苏关系 的概括,较为全面的是:

A、苏联不断加强对外扩张,美苏争夺世界霸权

B、美苏对峙,互有攻防,双方争夺世界霸权

C、美国采取强硬政策遏制和反击苏联的全球扩张

D、美苏争夺全球战略优势,军备竞赛不断升级

6、二战后“柏林墙”的出现体现了

A、以美苏为首两大集团的对抗

B、两种社会制度的意识形态的对抗

C、德意志民族的分歧

D、东西德国的正式分裂

B

B

*

*

美苏争霸

第四节:紧张对抗中的缓和与对话

*

第一阶段:美攻苏守 优势在美 ( 50s中后期—60s初)

第二阶段:苏攻美守 优势在苏( 60s初—70s末)

第三阶段:美攻苏守,苏最终解体,优势在美

( 80年代)

*

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

1、美苏争霸背景:

①经济:国民经济发展迅速,与美差距缩小;

②军事:常规实力增强;

③核武器:原子弹、氢弹爆炸成功

(1)美国:

实力相对削弱

(2)苏联:

经济恢复,军事实力增强,加入争霸行列

2、美苏争霸政策

(2)苏联:

与美国平起平坐,苏美合作,共同主宰世界

(1)美国:

艾森豪威尔“软化”政策和肯尼迪的“和平战略”

*

材料一:约翰·肯尼迪“和平战略”的实质是在实力地位基础上灵活运用文、武两手称霸世界的全球战略。其矛头首先对准社会主义国家。强调在和平共处、和平竞赛的口号下,通过援助、贸易、旅行、科技与文化交流,设法削弱东欧等社会主义国家“对俄国的经济和意识形态的依附状态,从出现在铁幕上的任何裂缝中培养自由的种子。”阅读约翰·肯尼迪的“和平战略”。分析其实质是什么?有何特点?

实质:是在实力地位基础上灵活运用文、武两手称霸世界的全球战略。

特点:

① “一手抓箭,一手抓橄榄枝”;

②在和平共处、和平竞赛口号下,对社义国家进行“和平演变”。

*

材料二:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联系起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他平静下来。 ——赫鲁晓夫对美国记者语

1、赫鲁晓夫这段话应是美苏争霸中哪一个阶段讲的? 表明了他主张什么样的战略意图?

2、他们的合作真的是为了和平联合在一起吗?其实质是什么?

3、赫鲁晓夫与斯大林时期内外政策的区别?赫鲁晓夫依据什么认为苏联可以和美国平起平坐呢?

第一阶段。主张苏美共同主宰世界。

不是。争夺世界霸权。

*

3、赫鲁晓夫与斯大林时期内外政策的区别?赫鲁晓夫依据什么认为苏联可以和美国平起平坐呢?

4、赫鲁晓夫主要通过什么手段同美国争霸?原因何在?

主要通过缓和手段与美国争霸。

与美国相比,苏联实力仍有差距。

材料二:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联系起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他平静下来。 ——赫鲁晓夫对美国记者语

*

3、缓和:

1959.9 赫鲁晓夫首次访美——戴维营精神

(1)背景:

第二次柏林危机的爆发

(2)内容:

在柏林问题上恢复谈判,在国际争端不诉诸武力

①促使美苏关系暂时缓和,是苏联推行苏美合作外交战略的重大行动

(3)影响:

②美国实际上承认苏美同是超级大国的事实

第二次柏林危机:围绕西柏林地位问题苏美之间发生的第二次冲突事件。 1949 年 9-10 月,民主德国和联邦德国成立。西方国家利用西柏林特殊的地理位置,不断地对民主德国和东欧国家进行渗透。联邦德国想用原子武器武装西柏林军队,民主德国宣称要统一柏林,苏美双方态度硬。 1958 年末,赫鲁晓夫提出要把西柏林变成非军事化的 “ 自由城市 ” ,限定西方三国在 6 个月内撤军。艾森豪威尔毫不退让,增强驻德美军的作战能力,特别是导弹能力。形势一度紧张,出现新的 “ 柏林危机 ” 。

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

*

“戴维营精神”

1959年9月,赫鲁晓夫应邀访美。与美国总统艾森豪威尔举行了戴维营会谈,会谈虽未取得实质性成果,但两国最高领导人战后的首次会晤产生了“戴维营精神”式的美苏缓和。

美国实际上承认了美苏同为超级大国的事实。

*

(1)美国U-2飞机事件(1960.5)

影响:美苏关系进入新的僵持时期

4、紧张:

3、缓和:

1959.9 赫鲁晓夫首次访美——戴维营精神

第一阶段:美苏对峙( 50s中后期—60s初)

美国U—2高空侦察机

苏联姆萨—2地对空导弹

*

扳手腕反映美苏什么态势?优势在哪一方?

反映美苏争霸的态势,优势在美方

*

(1)美国:

战略进攻转入战略收缩,实行尼克松主义( “伙伴关系”“实力”和“谈判” 的方针,强调“均势外交” )

1、美苏的争霸政策

第二阶段:从对峙走向缓和( 60s初—70s末)

(2)苏联:

力争军事优势的军事战略和麻痹西方的“缓和”战略,在亚、非积极扩张

2、争霸政策变化原因与表现:

①美国经济增长趋于缓慢(欧共体、日本经济崛起的冲击;1973年石油危机;陷入越战泥潭)

②越战大大消耗国力,军事实力相对下降

③苏联在战略武器上与美国达到大致平衡

④为了保住霸权

(1)美守:

(2)苏攻:

①经济实力与美国的差距大为缩小

②战略核武器与美国大致平衡(勃列日涅夫改革)

①调整外交政策:提出“伙伴关系、实力和谈判”的方针

②调整全球军事部署,从越战中脱身

③谋求与中国谈话

④对苏联采取“缓和”外交

①在亚非拉取得二十多个海空军基地的使用权

②70S末,出兵阿富汗(苏霸权主义的顶峰)

*

理解尼克松主义

原因:

60年代末70年代初,美国霸权地位受到严重挑战

内容:

调整全球军事部署包括:

实质:是美国霸权地位衰落的产物和表现,反映了美国对外战略从战略进攻转为战略防御

*

材料一:现在宣布:不论在什么地方,只要直接或间接的侵略威胁了和平,都与美国安全有关。——杜鲁门1947年在国会演说

材料二:美国将参加各盟国和朋友的防务和发展活动,但是美国不能而且也不会制定全部方案,拟订全部计划,执行全部决定,负起保卫世界自由国家的全部责任,只有在我们的帮助真正起作用,并且被认为是符合我们的利益的时候,我们才会给以帮助。

——美国总统尼克松1970年对外政策报告

②美国这种对外战略调整在亚洲的具体表现有哪些?

①材料表明美国的全球扩张战略发生了怎样的变化?

从战略进攻转为战略收缩,即全球战略由进攻型转为防守型。收缩重点在亚洲,以确保欧洲重点。

一是1973年美军从越南撤出;二是70年代同中国实现关系正常化。

*

材料一:现在宣布:不论在什么地方,只要直接或间接的侵略威胁了和平,都与美国安全有关。——杜鲁门1947年在国会演说

材料二:美国将参加各盟国和朋友的防务和发展活动,但是美国不能而且也不会制定全部方案,拟订全部计划,执行全部决定,负起保卫世界自由国家的全部责任,只有在我们的帮助真正起作用,并且被认为是符合我们的利益的时候,我们才会给以帮助。

——美国总统尼克松1970年对外政策报告

③尼克松政府为什么不再承诺“负起保卫世界自由国家的安全的全部责任”?

原因:①美国经济增长趋于缓慢

②越战大大削弱国力,军事实力相对下降

③为了保住霸权

④苏联在战略武器上与美国达到大致平衡

*

美苏都推行“缓和”战略

(2)表现:

①1963、1968年先后签订部分禁止核试验条约和防止核扩散条约。

②1972年两国签署第一阶段限制战略武器协议和美苏相互关系准则等文件。

③两国首脑一系列互访和会谈把美苏“缓和”推向高潮

④1973、1975年共同参加“中欧裁军会议”、“欧洲安全与合作会议”

(1)背景:

3、苏美缓和:

4、更隐蔽的进攻方式:

思想文化渗透

和平演变

第二阶段:从对峙走向缓和( 60s初—70s末)

*

苏联入侵阿富汗

1979年对阿富汗实行军事占领,标志着苏联霸权主义政策发展到顶点。

*

①全球争霸消耗国力;

②体制僵化导致经济衰退

(2)苏联:

“新思维”,实行全面收缩

2、争霸政策变化原因:

第三阶段:从对抗走向缓和并最终结束 ( 80年代~90年代初)

1、美苏的争霸政策

(1)美国:

里根:新“遏制”战略,“以实力求和平”(里根主义)

(1)美攻:

①经济复苏并持续发展。

②苏联经济则陷入困境

(2)苏守:

布什:“渐变”,“合作”

*

⑴里根政府的新“遏制”政策:

以抗击苏联扩张为中心,重振国威和以实力求和平

①军事上提出灵活反应战略,重夺军事优势

②1983年 “战略防御计划”(目的)

③意识形态的宣传大战

(2)布什政府的超越“遏制”战略:

在遏制基础上再超越“一点”,这一点就是运用政治、经济、军事、外交等各种手段,寻找“同莫斯科合作的可能性”,促使其和平演变,纳入西方轨道。

①支持苏联国内改革

②以提供经济援助为条件左右苏联改革

美攻:

*

里

美国在欧洲、太平洋、中东以及其他美国疆界之外的地区,有着广泛的义务和安全利益。这就需要美国担当起“强有力的”、“令人信服”的“领导责任”。 ——里根1986年对外政策咨文

根

*

“星球大战”计划

80年代中又提出“星球大战计划”,即“战略防御计划”(SDI),企图凭借美国强大的经济和科技实力,通过这一计划,既大大提高核威慑力量,又带动美国科技经济的发展,还可造成对苏联的技术和经济上的压力,从而拖垮苏联。

星球大战计划使外太空同陆地,海洋,天空一样成为了“第四”战场。

激光发射器工作示意图

电磁轨道炮发射粒子束摧毁弹道导弹

*

苏联的mx导弹

美国的“爱国者”导弹

*

苏守:

②放松对东欧控制,并最终退出

④改善中苏关系

③从阿富汗撤军

戈尔巴乔夫执政,提出 “新思维”理论

①美苏对话

(1987年签定<<中导条约>>、1985—1988年签定43个双边协议

1985年上台以后,以“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,提倡所谓“民主化”和“公开性”。强调“人类生存高于一切”,核战争“不会有胜利者”,主张把对话作为国际关系实践的基本手段。

*

美苏的战略重点为什么在欧洲?

*

苏:对欧洲“缓和”战略,在亚非积极侵略扩张,出兵阿富汗

美:尼克松主义;从越南撤军;中美关系正常化

苏:裁减军备;从阿富汗撤军;

中苏关系正常化;

放松对东欧的控制

美:实施“星球大战计划”

*

阶段 时间 双方首脑 特征 史实

第一阶段 20世纪50年代中期—60年代初 肯尼迪

赫鲁晓夫 既有缓和又有紧张,优势在美

第二阶段 60年代中期—70年代 尼克松

勃列日涅夫 苏联处于攻势,美国转攻为守

第三阶段 20世纪80年代 里根

戈尔巴乔夫 美国采取强硬态度苏联全面收缩,

敌视社会主义中国,对中国的发展壮大感到不安

孤立、反对中国

同中国关系正常化

与中国关系

时好时坏

争霸中处于守势,对外战略

进行了重大调整

仍没有放弃

霸权主义政策

推行霸权主义企图

控制中国

推行霸权主义政策,

苏中关系破裂

对中国进行军事威胁,

酿成边境冲突

对外扩张

全面收缩

同中国改善

关系

*

第一阶段 第二阶段 第三阶段

20世纪50年代中期—60年代初 60年代中期—70年代

20世纪80年代

美国 政策

原因

苏联 政策

原因

美苏争霸的思考

人类社会必须坚决反对霸权主义和强权政治。

霸权主义和强权政治必然是损人又害己。

美苏争霸是人类处于核战争的威胁下。

必须认识并承认人类社会的多样性、统一性,尊重各国人民根据国情来选择自己的发展道路。

*

1、促使美苏争霸斗争的策略发生攻守变化的根本原因是:

A.与中国关系的好坏决定

B.第三世界的兴起

C.国家领导集团的决策能力

D.本国的经济军事等实力

2、下列哪项不能表明美苏争霸的重点在欧洲

A.欧洲是两次世界大战的爆发地

B.美苏在欧洲都集结重兵,处于两军对峙状态

C.德国和西柏林问题随时成为导火线

D.北约与华约两大军事集团在欧洲对立

D

A

*

3、尼克松对美国外交战略进行重大调整的实质是

A.改变美国在全球的霸权地位

B.维护美国的海外利益和国际地位

C.阻止苏联的全球战略攻势

D.稳定资本主义,打击共产主义

4、美国提出“星球大战计划”,从对攻苏战略上看, 最主要的目是:

A.在经济上拖垮苏联

B.带动美国经济发展

C.取得军事上的优势,争取主动

D.大幅度提高美国的核武器力量

B

A

*

5、对20世纪60-80年代美苏关系 的概括,较为全面的是:

A、苏联不断加强对外扩张,美苏争夺世界霸权

B、美苏对峙,互有攻防,双方争夺世界霸权

C、美国采取强硬政策遏制和反击苏联的全球扩张

D、美苏争夺全球战略优势,军备竞赛不断升级

6、二战后“柏林墙”的出现体现了

A、以美苏为首两大集团的对抗

B、两种社会制度的意识形态的对抗

C、德意志民族的分歧

D、东西德国的正式分裂

B

B

*

*

同课章节目录

- 专题一 第一次世界大战

- 一 滑向世界性大战的深渊

- 二 第一次世界大战的经过

- 三 第一次世界大战的影响

- 专题二 凡尔赛——华盛顿体系下的和平

- 一 凡尔赛--华盛顿体系的形成

- 二 火山上的短暂稳定

- 专题三 第二次世界大战

- 一 第二次世界大战前夜

- 二 第二次世界大战的爆发

- 三 大战的新阶段

- 四 世界反法西斯战争的转折

- 五 世界反法西斯战争的胜利

- 专题四 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 一 战后初期的世界政治形势

- 二 美苏对峙——冷战局面的形成

- 三 人类对和平的追求

- 四 紧张对抗中的缓和与对话

- 专题五 烽火连绵的局部战争

- 一 冷战阴影下的局部“热战”

- 二 频繁的地区冲突

- 三 高科技条件下的现代战争

- 专题六 和平与发展——当今世界的时代主题

- 一 争取人类和平

- 二 追求共同发展