2019_2020学年高中语文第3单元文艺评论和随笔阶段质量测试卷5(含解析)新人教版必修5

文档属性

| 名称 | 2019_2020学年高中语文第3单元文艺评论和随笔阶段质量测试卷5(含解析)新人教版必修5 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 139.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-10 17:03:19 | ||

图片预览

文档简介

阶段质量测试卷(五)

(用时100分钟,满分100分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的读音全部正确的一项是(3分)( )

A.咬文嚼字(jué) 令人神往(wǎnɡ)

熟能生巧(shú) 一蹴而就(còu)

B.数见不鲜(shù) 锱铢必较(jiào)

举不胜举(shèng) 一言难尽(jìn)

C.一字之差(chā) 轻鸢剪掠(yuān)

清沁肺腑(qìng) 求之不得(dēi)

D.遥思远怅(chàng) 窸窣飘零(xī)

眉眼颦蹙(pín) 临渊羡鱼(yuān)

2.依次填入下列各句横线上的词语最恰当的一项是(3分)( )

①咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的________通常不好。

②你如果________在报章杂志或是尺牍宣言里面挑一段文章来分析,你就会发现那里面的思想感情和语言,大半都由“套板反应”起来的。

③敏感而有________的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。

A.涵义 随意 教养 B.含义 随便 教养

C.涵义 随便 修养 D.含义 随意 修养

3.下列交际用语使用得体的一项是(3分)( )

A.请柬:新居落成,我明天搬迁,为答谢您的祝贺,特于府上备下薄酒,恭请光临。

B.书信:毕业之后,学生垂念师恩。值此春节到来之际,谨祝恩师节日快乐,万事如意!

C.询问:家严大人今年高寿?多年不见,甚为牵挂,过两天我一定登门看望。

D.介绍信:兹介绍我校张敏同学前往贵公司参加社会实践,请予接洽为荷。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )

语言的时代性和规范性统一是个大课题,我们既要讲究包容,又要注重规范,二者不可偏废。________。________。________。________。________。________。

①但同时,也要维护公共领域的语言文字规范,防止语言运用低俗之风泛滥成灾

②比如写小说,那肯定得用新词

③因此,我们要辩证地看待包括“火星文”在内的语言现象

④同时,语言的应用和发展也是具有一定的规范的,如果失去规范,也必然带来无序和混乱,妨碍社会经济文化的健康发展

⑤从语言史上看,语言在其发展历程中常常是兼容并包的,几乎没有任何语言是在自生自长的状态下发展到今天的

⑥考虑到维护语言表达的多元化与活力,不妨对新词保持宽容的心态,不应干预个人的语言使用

A.④⑥②⑤③① B.④⑤③⑥①②

C.⑤①⑥④③② D.⑤④③⑥②①

二、文本阅读(27分)

(一)课内(12分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。原来诗歌语言的精妙不同于一般的概念,差一点就会差得很多;而诗歌语言之不能单凭借概念,也就由此可见。从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩论之处;可是到了诗歌的形象思维之中,后者则无人过问,前者则不断发展;像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句;这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了“万应锭”了。而自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们无论谢庄、陆厥、柳恽、王褒、沈佺期、杜甫、黄庭坚,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是偶然的了。例如吴均的《答柳恽》说:“秋月照层岭,寒风扫高木。”这里用“高树”是不是可以呢?当然也可以;曹植的《野田黄雀行》就说:“高树多悲风,海水扬其波。”这也是千古名句,可是这里的“高树多悲风”却并没有落叶的形象,而“寒风扫高木”则显然是落叶的景况了。前者正要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满;而后者却是一个叶子越来越少的局面,所谓“扫高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗?然则“高树”则饱满,“高木”则空阔;这就是“木”与“树”相同而又不同的地方。“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

5.第二段中说“当然也可以”,又说“‘木’在这里要比‘树’更显得单纯”。二者是否矛盾?为什么?(4分)

6.根据第二段的内容,概括“木”的第一个艺术特征。(4分)

7.在习惯用单词的古典诗歌中,为什么从来很少见“树叶”这个词汇,而“木叶”却比较常见?(4分)

(二)课外(15分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

铜 茶 壶

黄孝纪

母亲身边最值钱,并且陪伴她度过大半辈子的用具,要数那把铜茶壶。

铜茶壶的造型十分漂亮:平底,鼓腹,环状提手,壶嘴呈流线型,圆圆的壶盖上正中央镶嵌一粒金瓜,全用黄铜手工打造而成,并且在壶的颈部刻有父亲的名字。母亲非常满意这把铜茶壶,据说除招待匠人酒饭外,还花了几担谷子的代价。

饮茶的习惯已经融入母亲的血液,一年三百六十五天她每天起床的第一件事就是烧火泡茶。母亲泡茶也很讲究,隔夜的剩茶,无论多少,她都要倒掉。在用铁鼎罐烧水的同时,母亲要先后用清水和沸水把铜茶壶涮洗两遍,然后放入自制的茶叶,再用竹筒勺子舀沸水灌满茶壶,盖上壶盖。为防止茶水变凉,母亲还要把一壶滚茶放在灶台的火边烤着,或者放在灶膛口的火子上煨着。

当母亲梳头洗漱完毕,我们也洗漱停当,母亲已在灶台前的案桌上插上吃饭喝茶用的接手板,端上刚从瓮里掏出来的腌菜,比如酱大头萝卜、辣酱蕊头、腌豆角之类。若是冬天,当然还免不了焖熟的红薯。奢侈的日子,还有炒花生、煨烫皮,甚至过年剩下的兰花梗。此时,一家人围灶台而坐,每个人的碗里都筛满金黄透亮的热茶,饮茶嚼物,其乐融融。一天的生计,自兹而始。

母亲喝茶的量大,而且必定滚烫,即便三伏的酷暑。每次喝茶,她必定一碗一碗地喝个痛快,喝得茶水“呼呼”作响。如果哪天母亲喝茶少了,不香了,必定是母亲病了。母亲病了,也从不吃药打针,按她的话说是“阴阴糊糊几天就好了”,其实是母亲怕花钱。她治疗自己的病一般是自己在颈脖上夹痧,或者叫我们给她背上刮痧,然后泡一铜茶壶滚烫的热茶喝。每餐我们吃饭的时候,也正是母亲或坐或站喝茶的时候。有时看甑里饭少,母亲会跟我们打招呼:“我已经喝茶饱了,你们把饭都吃了。”然后,继续一碗一碗“呼呼”地喝她的浓茶。

家里的茶叶,也全部是母亲亲自采摘和制作。母亲的茶叶有四种类型:一种是正茶,她要去五六里路远的西冲茶山去采摘茶叶,然后自己杀青揉搓,晒成干茶;其二是枫树叶茶,每年初春,村后的山上枫树长出粉红的嫩叶,母亲要提竹箩筐采来不少。枫树叶茶还是止泻的良药,尤其是生了虫屎的老枫树叶茶,效果更好;再一种就是混合叶茶,是母亲在春夏之交从田间地头割来的各种草木的叶子,混在一起晒干就成,盛夏泡茶是解暑的良方;还有野菊花茶,每年秋冬,村里村外,原野山间,到处开满黄色的野菊花,采来晒干即可,泡成茶水,金黄透亮,芳香四溢,虽有点苦味,母亲说就是靠它来清肝明目。

客人来了,或者乡邻相访,母亲多是以正茶相待。母亲是个好茶的人,又讲待客的礼数,她必定把铜茶壶重新涮洗,从篾茶篓里掏出正茶泡一壶新茶。佐茶的东西,母亲或者煨三五块烫皮,或者炒点黄豆豌豆花生之类,甚至炒一点高梁麦子,南瓜子葵花籽,都是自产的物品,尽管简单,也是上心上意。茶是一道道地劝,也是一遍遍地煨,更是一层层地浓,近了亲情,暖了乡音。

母亲有严重的胃病,估计与饮茶的习惯也有一定关系。有时我们把菜吃完了,母亲就在饭碗里倒入滚茶,草草吃了。即便夏日隔夜的馊饭,母亲从不舍得倒掉,也是用滚茶冲洗一番,自己吃下。母亲犯胃病的时候,脸面痛得扭曲难忍,常要用吹火的竹筒紧抵心窝,许久才能缓过神色。之后,她又是提着铜茶壶煨茶,一碗一碗“呼呼”地喝。

铜茶壶用久了,就会形容暗淡。母亲就从灶台灰坑里掏出柴灰,掺上水,将铜茶壶里里外外擦拭几遍,再用清水冲洗干净。顿时,一把金光夺目的铜茶壶又焕然如新。

8.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章“铜茶壶”是全文的线索,贯穿全文,让文章形散神不散;同时也借此表现母亲的种种美好品质。

B.文章以“铜茶壶”为题旨在告诉读者,本文的侧重点在于记叙铜茶壶的故事,从而显示铜茶壶在母亲生活中的重要地位。

C.文章语言生动活泼、平易通俗、俗中有雅,给读者一种审美感受,既感受到作品中平凡人的平凡生活气息,同时也感受到一种淡淡的文人气息。

D.文章选材于平凡的人事,表达平凡人物的思想情怀,展示一种人性的温情,这也是文学作品对社会对现实的功能所在。

9.根据文中内容,试分析作者为什么说铜茶壶是“母亲身边最值钱”的东西?(6分)

10.从文中,我们可以看出母亲是一个怎样的人?请简要分析。(6分)

三、语言表达(21分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

面对古人给我们留下的众多遗址,如果仅仅依靠历史记录或偶然发现来寻找是不够的。即使发现了一些遗址,也大多________,难以从整体上和空间上了解古人的社会生活。( )。特别是自上世纪50年代以来,航空航天的发展则为空间遥感提供了基础。随着数据获取越来越便捷,多源影像被综合应用于考古研究。地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上的物体,还能穿透至地下进行深层次的探测。

我国遥感考古技术应用较晚,开始主要服务于重大工程建设。比如,上世纪60年代修建三门峡水库时,考古工作人员利用航空照片对库区古代遗址、墓葬的分布进行分析。2006年,我国启动京杭大运河申请世界遗产名录工作,但这项工作并非________。困难之一是目前运河的不少踪迹已经从地面上消失了,只留下保存在地下的遗址。在这种情况下,如何证明大运河的存在、走向?这时,遥感技术便可以________。科学家根据遥感数据,________地制定了大运河遗址的生态保护措施。

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最为恰当的一项是(3分)( )

A.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上,还能穿透至地下进行深层次的探测。

B.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上,还能扩展到地下深层次空间。

C.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测不仅仅局限于地面上,还能扩展至地下目标进行深层次的探测。

D.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测不仅仅局限于地面上,还能穿透至地下深层次空间目标。

12.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.之所以如此,过去数十年中,国内外科学家纷纷应用遥感技术开展考古工作

B.之所以如此,国内外科学家过去数十年中纷纷应用遥感技术开展考古工作

C.正因为如此,国内外科学家过去数十年中纷纷应用遥感技术开展考古工作

D.正因为如此,过去数十年中,国内外科学家纷纷应用遥感技术开展考古工作

13.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.支离破碎 轻而易举 大显身手 有的放矢

B.分崩离析 驾轻就熟 小试牛刀 有条不紊

C.分崩离析 轻而易举 大显身手 有条不紊

D.支离破碎 驾轻就熟 小试牛刀 有的放矢

14.某校举办百年校庆,其校长在校庆正式开始之前,想在广播上作一个简单的讲话,下面是广播稿的部分内容,其中有五处不当,请找出来并进行修改。(6分)

各位来宾,亲爱的校友,大家好!今天是我校建校100周年的大喜之日,为了迎接校友们的到来,学校食堂、图书馆、校史馆、办公楼全部开放。……高中生活一定是大家永生难忘的,各位在聆听完我的讲话之后,可以随便去校园走走,或许可寻找求学时埋下的印迹,或许可唤醒你儿时留下的记忆。……参观完后,请到学校第三食堂(学校大门旁的教师食堂)就餐!

15.下面是完全农业循环流程示意图,请将该流程示意图转写成一段文字介绍。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。(6分)

四、作文(40分)

16.阅读下面材料,根据要求写作。

三四十年代:

“……我们是战还是降?我们要做主人去拼死在疆场,我们不愿做奴隶而青云直上!……”——《毕业歌》

八九十年代:

“……举杯赞英雄,光荣属于谁?为祖国,为四化,流过多少汗?回首往事心中可有愧?……”——《年轻的朋友来相会》

零零一零年代:

“北京欢迎你,为你开天辟地,流动中的魅力充满着朝气。北京欢迎你,在太阳下分享呼吸,在黄土地刷新成绩……”——《北京欢迎你》

歌曲是一种艺术形式,更是一个时代人民精神风貌的载体。欣赏音乐,可以宣泄情感,也可以激起共鸣。欣赏了上面这些经典歌词,你有什么思考?

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

阶段质量测试卷(五)(解析版)

(用时100分钟,满分100分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的读音全部正确的一项是(3分)( )

A.咬文嚼字(jué) 令人神往(wǎnɡ)

熟能生巧(shú) 一蹴而就(còu)

B.数见不鲜(shù) 锱铢必较(jiào)

举不胜举(shèng) 一言难尽(jìn)

C.一字之差(chā) 轻鸢剪掠(yuān)

清沁肺腑(qìng) 求之不得(dēi)

D.遥思远怅(chàng) 窸窣飘零(xī)

眉眼颦蹙(pín) 临渊羡鱼(yuān)

解析:选D A项,“嚼”应读jiáo;“蹴”应读cù;B项,“数”应读shuò;C项,“沁”应读qìn,“得”应读dé。

2.依次填入下列各句横线上的词语最恰当的一项是(3分)( )

①咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的________通常不好。

②你如果________在报章杂志或是尺牍宣言里面挑一段文章来分析,你就会发现那里面的思想感情和语言,大半都由“套板反应”起来的。

③敏感而有________的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说。

A.涵义 随意 教养 B.含义 随便 教养

C.涵义 随便 修养 D.含义 随意 修养

解析:选C 涵义:(词句等)所包含的意义;暗示。含义:所包含的意义。随意:随着自己的意愿。随便:任意;不经心。教养:指一个人文化品德的修养。修养:逐渐养成的待人处事的正确态度。

3.下列交际用语使用得体的一项是(3分)( )

A.请柬:新居落成,我明天搬迁,为答谢您的祝贺,特于府上备下薄酒,恭请光临。

B.书信:毕业之后,学生垂念师恩。值此春节到来之际,谨祝恩师节日快乐,万事如意!

C.询问:家严大人今年高寿?多年不见,甚为牵挂,过两天我一定登门看望。

D.介绍信:兹介绍我校张敏同学前往贵公司参加社会实践,请予接洽为荷。

解析:选D A项,“府上”是对别人的家的尊称,应改为“寒舍”。B项,“垂念”称对方(多指长辈或上级)对自己的关心挂念,应改为“感念”。C项,“家严”对别人称自己的父亲,应改为“令尊”。D项,正确,其中“荷”常用于书信、公文等中表示感谢或客气。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )

语言的时代性和规范性统一是个大课题,我们既要讲究包容,又要注重规范,二者不可偏废。________。________。________。________。________。________。

①但同时,也要维护公共领域的语言文字规范,防止语言运用低俗之风泛滥成灾

②比如写小说,那肯定得用新词

③因此,我们要辩证地看待包括“火星文”在内的语言现象

④同时,语言的应用和发展也是具有一定的规范的,如果失去规范,也必然带来无序和混乱,妨碍社会经济文化的健康发展

⑤从语言史上看,语言在其发展历程中常常是兼容并包的,几乎没有任何语言是在自生自长的状态下发展到今天的

⑥考虑到维护语言表达的多元化与活力,不妨对新词保持宽容的心态,不应干预个人的语言使用

A.④⑥②⑤③① B.④⑤③⑥①②

C.⑤①⑥④③② D.⑤④③⑥②①

解析:选D ⑤句紧承首句话题所述语言的时代性,说语言的发展;④句承接上句和首句的“包容”,谈语言的规范;③句紧承上句的“规范”列举“火星文”现象;⑥句承接所举例子来阐明作者的态度;②句举例表明自己的态度;①句倡导维护语言文字的规范。

二、文本阅读(27分)

(一)课内(12分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。“树叶”可以不用多说,在古诗中很少见人用它;就是“落叶”,虽然常见,也不过是一般的形象。原来诗歌语言的精妙不同于一般的概念,差一点就会差得很多;而诗歌语言之不能单凭借概念,也就由此可见。从概念上说,“木叶”就是“树叶”,原没有什么可以辩论之处;可是到了诗歌的形象思维之中,后者则无人过问,前者则不断发展;像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?而我们的诗人杜甫,却宁可冒这危险,创造出那千古流传、形象鲜明的诗句;这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

首先我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?事实上他们并不是随处都用的,要是那样,就成了“万应锭”了。而自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们无论谢庄、陆厥、柳恽、王褒、沈佺期、杜甫、黄庭坚,都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象,这就不是偶然的了。例如吴均的《答柳恽》说:“秋月照层岭,寒风扫高木。”这里用“高树”是不是可以呢?当然也可以;曹植的《野田黄雀行》就说:“高树多悲风,海水扬其波。”这也是千古名句,可是这里的“高树多悲风”却并没有落叶的形象,而“寒风扫高木”则显然是落叶的景况了。前者正要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平,这里叶子越多,感情才越饱满;而后者却是一个叶子越来越少的局面,所谓“扫高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗?然则“高树”则饱满,“高木”则空阔;这就是“木”与“树”相同而又不同的地方。“木”在这里要比“树”更显得单纯,所谓“枯桑知天风”这样的树,似乎才更近于“木”;它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩一言难尽的言说;它在不知不觉之中影响着我们;它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。”(周邦彦《满庭芳》)这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词汇了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

5.第二段中说“当然也可以”,又说“‘木’在这里要比‘树’更显得单纯”。二者是否矛盾?为什么?(4分)

答案:不矛盾。说“当然也可以”,是从二者所指对象的角度,说明二者没有区别。说“‘木’在这里比‘树’更显得单纯”,是从艺术欣赏的角度看待它们,“木”比“树”更有韵味。

6.根据第二段的内容,概括“木”的第一个艺术特征。(4分)

答案:“木”除了作为一般概念树的意义之外,还隐含有“落叶”“木头”“木料”“木板”的影子,潜藏着树干的意义。

7.在习惯用单词的古典诗歌中,为什么从来很少见“树叶”这个词汇,而“木叶”却比较常见?(4分)

答案:因为“树”是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层的浓阴的联想,“树”与“叶”的形象有太多的一致。“树叶”也不会比一个单独“叶”字多带来一些什么,古典诗歌习惯用单词,因此就很少见“树叶”这个词汇。而“木”则使人容易想起树干,具有暗示性,使读者产生较多的联想,所以“木叶”就比较常见。

(二)课外(15分)

阅读下面的文字,完成8~10题。

铜 茶 壶

黄孝纪

母亲身边最值钱,并且陪伴她度过大半辈子的用具,要数那把铜茶壶。

铜茶壶的造型十分漂亮:平底,鼓腹,环状提手,壶嘴呈流线型,圆圆的壶盖上正中央镶嵌一粒金瓜,全用黄铜手工打造而成,并且在壶的颈部刻有父亲的名字。母亲非常满意这把铜茶壶,据说除招待匠人酒饭外,还花了几担谷子的代价。

饮茶的习惯已经融入母亲的血液,一年三百六十五天她每天起床的第一件事就是烧火泡茶。母亲泡茶也很讲究,隔夜的剩茶,无论多少,她都要倒掉。在用铁鼎罐烧水的同时,母亲要先后用清水和沸水把铜茶壶涮洗两遍,然后放入自制的茶叶,再用竹筒勺子舀沸水灌满茶壶,盖上壶盖。为防止茶水变凉,母亲还要把一壶滚茶放在灶台的火边烤着,或者放在灶膛口的火子上煨着。

当母亲梳头洗漱完毕,我们也洗漱停当,母亲已在灶台前的案桌上插上吃饭喝茶用的接手板,端上刚从瓮里掏出来的腌菜,比如酱大头萝卜、辣酱蕊头、腌豆角之类。若是冬天,当然还免不了焖熟的红薯。奢侈的日子,还有炒花生、煨烫皮,甚至过年剩下的兰花梗。此时,一家人围灶台而坐,每个人的碗里都筛满金黄透亮的热茶,饮茶嚼物,其乐融融。一天的生计,自兹而始。

母亲喝茶的量大,而且必定滚烫,即便三伏的酷暑。每次喝茶,她必定一碗一碗地喝个痛快,喝得茶水“呼呼”作响。如果哪天母亲喝茶少了,不香了,必定是母亲病了。母亲病了,也从不吃药打针,按她的话说是“阴阴糊糊几天就好了”,其实是母亲怕花钱。她治疗自己的病一般是自己在颈脖上夹痧,或者叫我们给她背上刮痧,然后泡一铜茶壶滚烫的热茶喝。每餐我们吃饭的时候,也正是母亲或坐或站喝茶的时候。有时看甑里饭少,母亲会跟我们打招呼:“我已经喝茶饱了,你们把饭都吃了。”然后,继续一碗一碗“呼呼”地喝她的浓茶。

家里的茶叶,也全部是母亲亲自采摘和制作。母亲的茶叶有四种类型:一种是正茶,她要去五六里路远的西冲茶山去采摘茶叶,然后自己杀青揉搓,晒成干茶;其二是枫树叶茶,每年初春,村后的山上枫树长出粉红的嫩叶,母亲要提竹箩筐采来不少。枫树叶茶还是止泻的良药,尤其是生了虫屎的老枫树叶茶,效果更好;再一种就是混合叶茶,是母亲在春夏之交从田间地头割来的各种草木的叶子,混在一起晒干就成,盛夏泡茶是解暑的良方;还有野菊花茶,每年秋冬,村里村外,原野山间,到处开满黄色的野菊花,采来晒干即可,泡成茶水,金黄透亮,芳香四溢,虽有点苦味,母亲说就是靠它来清肝明目。

客人来了,或者乡邻相访,母亲多是以正茶相待。母亲是个好茶的人,又讲待客的礼数,她必定把铜茶壶重新涮洗,从篾茶篓里掏出正茶泡一壶新茶。佐茶的东西,母亲或者煨三五块烫皮,或者炒点黄豆豌豆花生之类,甚至炒一点高梁麦子,南瓜子葵花籽,都是自产的物品,尽管简单,也是上心上意。茶是一道道地劝,也是一遍遍地煨,更是一层层地浓,近了亲情,暖了乡音。

母亲有严重的胃病,估计与饮茶的习惯也有一定关系。有时我们把菜吃完了,母亲就在饭碗里倒入滚茶,草草吃了。即便夏日隔夜的馊饭,母亲从不舍得倒掉,也是用滚茶冲洗一番,自己吃下。母亲犯胃病的时候,脸面痛得扭曲难忍,常要用吹火的竹筒紧抵心窝,许久才能缓过神色。之后,她又是提着铜茶壶煨茶,一碗一碗“呼呼”地喝。

铜茶壶用久了,就会形容暗淡。母亲就从灶台灰坑里掏出柴灰,掺上水,将铜茶壶里里外外擦拭几遍,再用清水冲洗干净。顿时,一把金光夺目的铜茶壶又焕然如新。

8.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章“铜茶壶”是全文的线索,贯穿全文,让文章形散神不散;同时也借此表现母亲的种种美好品质。

B.文章以“铜茶壶”为题旨在告诉读者,本文的侧重点在于记叙铜茶壶的故事,从而显示铜茶壶在母亲生活中的重要地位。

C.文章语言生动活泼、平易通俗、俗中有雅,给读者一种审美感受,既感受到作品中平凡人的平凡生活气息,同时也感受到一种淡淡的文人气息。

D.文章选材于平凡的人事,表达平凡人物的思想情怀,展示一种人性的温情,这也是文学作品对社会对现实的功能所在。

解析:选B “本文的侧重点在于记叙铜茶壶的故事”不当,本文是借铜茶壶来回忆母亲。

9.根据文中内容,试分析作者为什么说铜茶壶是“母亲身边最值钱”的东西?(6分)

答案:①母亲爱喝茶,铜茶壶陪伴她大半辈子;②铜茶壶造型十分漂亮;③刻有父亲的名字,充满对父亲的感情;④是母亲花了很大的代价换来的。

10.从文中,我们可以看出母亲是一个怎样的人?请简要分析。(6分)

答案:①勤劳能干:每天很早就起床煮茶,自己上山采茶,把茶壶洗得很干净;②热情好客:亲友乡邻来了,用正茶招待;③顽强坚韧:生病时,只用夹痧或刮痧以及喝茶的方式处理;④纯朴多情:米饭少时让给家人吃,以茶壶纪念父亲;⑤俭朴节约:隔夜馊饭不舍得倒掉,生病时不舍得打针吃药。

三、语言表达(21分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

面对古人给我们留下的众多遗址,如果仅仅依靠历史记录或偶然发现来寻找是不够的。即使发现了一些遗址,也大多________,难以从整体上和空间上了解古人的社会生活。( )。特别是自上世纪50年代以来,航空航天的发展则为空间遥感提供了基础。随着数据获取越来越便捷,多源影像被综合应用于考古研究。地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上的物体,还能穿透至地下进行深层次的探测。

我国遥感考古技术应用较晚,开始主要服务于重大工程建设。比如,上世纪60年代修建三门峡水库时,考古工作人员利用航空照片对库区古代遗址、墓葬的分布进行分析。2006年,我国启动京杭大运河申请世界遗产名录工作,但这项工作并非________。困难之一是目前运河的不少踪迹已经从地面上消失了,只留下保存在地下的遗址。在这种情况下,如何证明大运河的存在、走向?这时,遥感技术便可以________。科学家根据遥感数据,________地制定了大运河遗址的生态保护措施。

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最为恰当的一项是(3分)( )

A.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上,还能穿透至地下进行深层次的探测。

B.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测目标不仅仅局限于地面上,还能扩展到地下深层次空间。

C.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测不仅仅局限于地面上,还能扩展至地下目标进行深层次的探测。

D.地球物理勘探技术与遥感的结合,使得探测不仅仅局限于地面上,还能穿透至地下深层次空间目标。

解析:选B A项,“使得探测目标……还能穿透至地下进行深层次的探测”搭配不当。C项,“探测……还能扩展至地下目标进行深层次的探测”句式杂糅(或结构混乱)。D项,“探测……还能穿透至地下深层次空间目标”搭配不当。

12.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.之所以如此,过去数十年中,国内外科学家纷纷应用遥感技术开展考古工作

B.之所以如此,国内外科学家过去数十年中纷纷应用遥感技术开展考古工作

C.正因为如此,国内外科学家过去数十年中纷纷应用遥感技术开展考古工作

D.正因为如此,过去数十年中,国内外科学家纷纷应用遥感技术开展考古工作

解析:选D 上文说的是“国内外科学家纷纷应用遥感技术开展考古工作”的原因,故用“正因为如此”,排除A、B两项;下句将时间状语提前并用逗号隔开,为与下文句式保持一致,故选D项。

13.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.支离破碎 轻而易举 大显身手 有的放矢

B.分崩离析 驾轻就熟 小试牛刀 有条不紊

C.分崩离析 轻而易举 大显身手 有条不紊

D.支离破碎 驾轻就熟 小试牛刀 有的放矢

解析:选A 支离破碎:形容事物零散破碎,不成整体。分崩离析:崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分裂瓦解。轻而易举:形容事情做成容易,毫不费力。驾轻就熟:比喻对某事有经验,很熟悉,做起来容易。大显身手:充分显示出本领和才能。小试牛刀:比喻有大本领的人,先在小事情上略展才能。有的放矢:比喻说话或做事有明确的目的,有针对性。有条不紊:有条理,有次序,一点儿不乱。

14.某校举办百年校庆,其校长在校庆正式开始之前,想在广播上作一个简单的讲话,下面是广播稿的部分内容,其中有五处不当,请找出来并进行修改。(6分)

各位来宾,亲爱的校友,大家好!今天是我校建校100周年的大喜之日,为了迎接校友们的到来,学校食堂、图书馆、校史馆、办公楼全部开放。……高中生活一定是大家永生难忘的,各位在聆听完我的讲话之后,可以随便去校园走走,或许可寻找求学时埋下的印迹,或许可唤醒你儿时留下的记忆。……参观完后,请到学校第三食堂(学校大门旁的教师食堂)就餐!

答案:①“迎接校友们的到来”中的“校友”改为“朋友”(来现场的既然不只是校友,这样说就不合适,排除了不是校友的来宾);

②“全部”改为“均会”或“都要”或“全都”(广播稿不能用让人产生歧义的字词,“全部”与“全不”易混);

③“聆听”改为“听完”(敬辞无用);

④“埋下”改为“留下”(搭配不当);

⑤括号要取消(因为括号内的内容是不读出来的,听众听不到)。

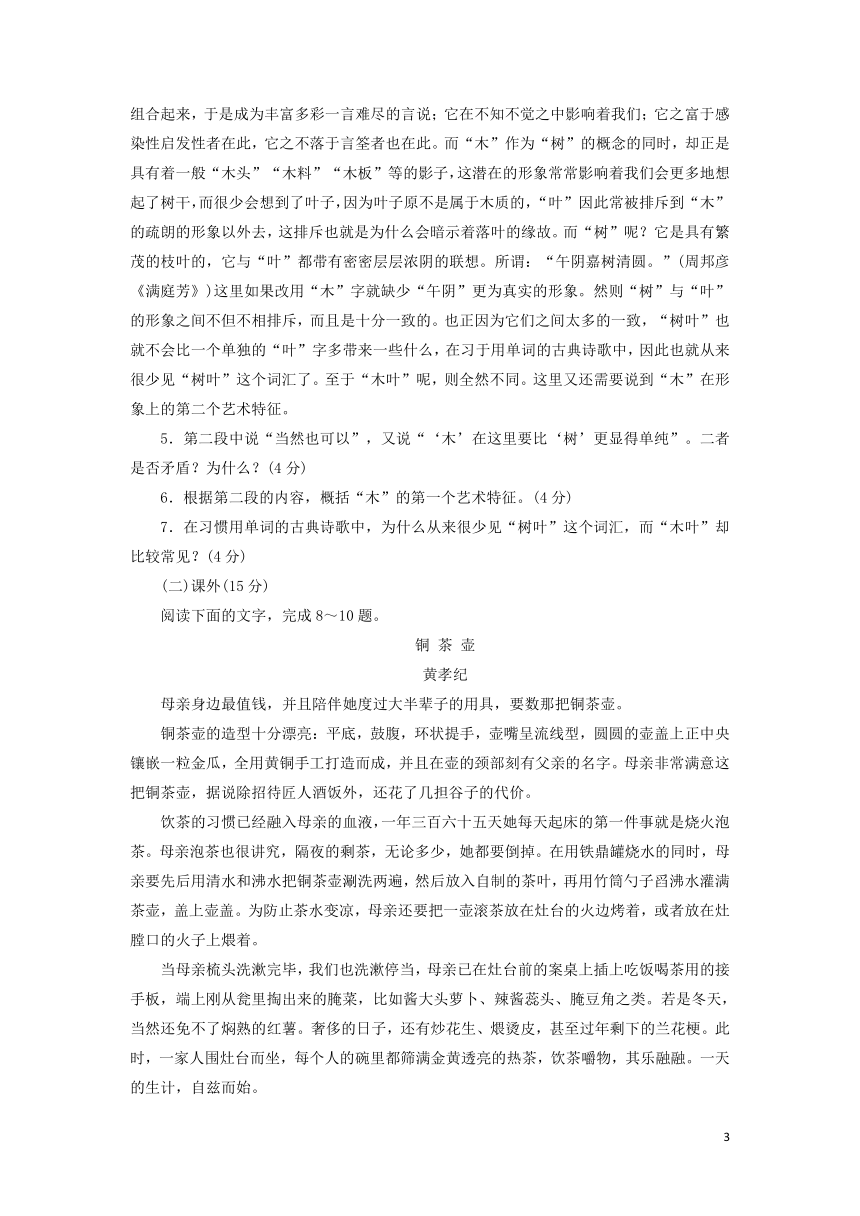

15.下面是完全农业循环流程示意图,请将该流程示意图转写成一段文字介绍。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。(6分)

答案:(示例)农作物秸秆可以直接作为沼气池发酵原料生产沼气,也可以作为饲料饲养牲畜,把牲畜粪便作为原料生产沼气。沼气既可以用来发电,也可以当作生活燃料。

四、作文(40分)

16.阅读下面材料,根据要求写作。

三四十年代:

“……我们是战还是降?我们要做主人去拼死在疆场,我们不愿做奴隶而青云直上!……”——《毕业歌》

八九十年代:

“……举杯赞英雄,光荣属于谁?为祖国,为四化,流过多少汗?回首往事心中可有愧?……”——《年轻的朋友来相会》

零零一零年代:

“北京欢迎你,为你开天辟地,流动中的魅力充满着朝气。北京欢迎你,在太阳下分享呼吸,在黄土地刷新成绩……”——《北京欢迎你》

歌曲是一种艺术形式,更是一个时代人民精神风貌的载体。欣赏音乐,可以宣泄情感,也可以激起共鸣。欣赏了上面这些经典歌词,你有什么思考?

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。不少于800字。

[写作提示]

每个时代流行的歌曲无疑反映了那个时代的主流精神。三个材料里都有“我”和“国家”、“我”和“世界”,理清二者的关系即可立意。可从以下角度立意:①国家富强人民才能幸福;②青年应主动承担复兴中国的重任;③民族精神与实现自我价值的关系;④今天的爱国主义;⑤我骄傲,我生活在这个时代;⑥青年人应该将自己的梦想根植于国家民族的梦想中。

PAGE

8