2020年济南版中考生物八下6.1 生物与环境的相互作用复习课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020年济南版中考生物八下6.1 生物与环境的相互作用复习课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-15 18:44:04 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

2020年全国中考生物复习

6.1生物与环境的相互作用

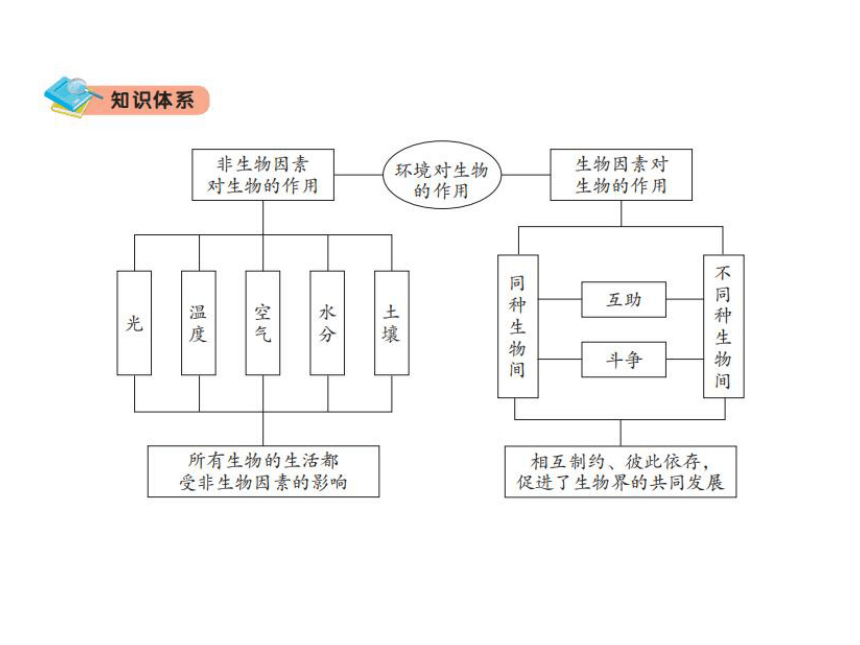

环境对生物的作用

1、非生物因素对生物的作用:

项目 作用原理 因素 注释

光照 决定生理和分布 光的通透性 限制海洋水生植物的分布;海洋表层透光带,植物分布多,透光带以下植物种类和数量少。

光照强度 有些在强光下生长旺盛,如松、杉、柳、小麦、玉米等;有些在弱光下生长的好,如人参、三七等。

影响动物体色,如鱼的背面颜色深,腹面颜色浅。

影响动物的生长发育,如无光照蚜虫无翅,光暗交替个体大多有翅。

影响动物的生殖,如鸡在产卵期必须保证光照时间在14---16小时之间。

影响动物活动,如动物的昼伏夜出、夜伏昼出。

光照时间 光照时间的长短影响植物花芽的形成和发育,如兰花在春天开放,菊花在秋天开放。

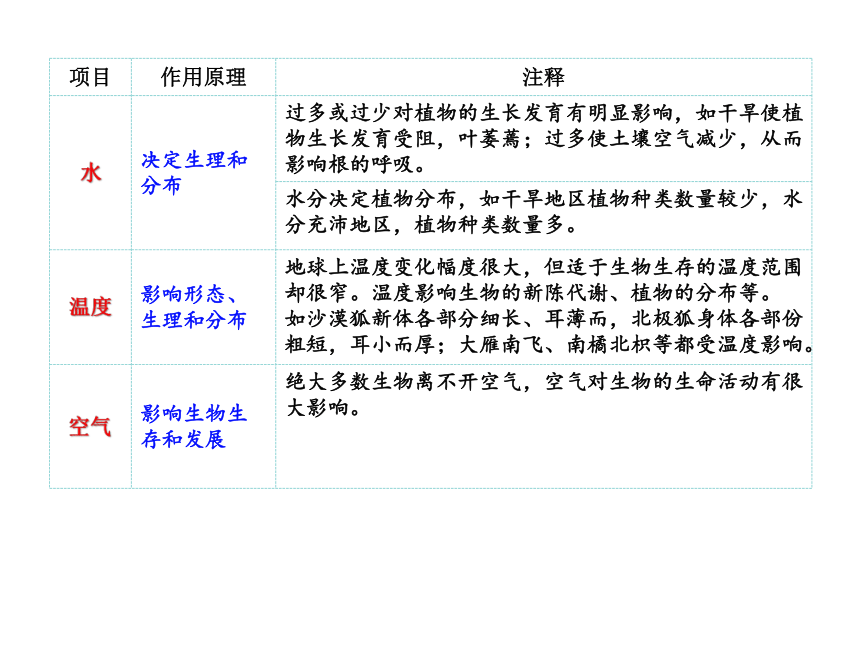

项目 作用原理 注释

水 决定生理和分布 过多或过少对植物的生长发育有明显影响,如干旱使植物生长发育受阻,叶萎蔫;过多使土壤空气减少,从而影响根的呼吸。

水分决定植物分布,如干旱地区植物种类数量较少,水分充沛地区,植物种类数量多。

温度 影响形态、生理和分布 地球上温度变化幅度很大,但适于生物生存的温度范围却很窄。温度影响生物的新陈代谢、植物的分布等。

如沙漠狐新体各部分细长、耳薄而,北极狐身体各部份粗短,耳小而厚;大雁南飞、南橘北枳等都受温度影响。

空气 影响生物生存和发展 绝大多数生物离不开空气,空气对生物的生命活动有很大影响。

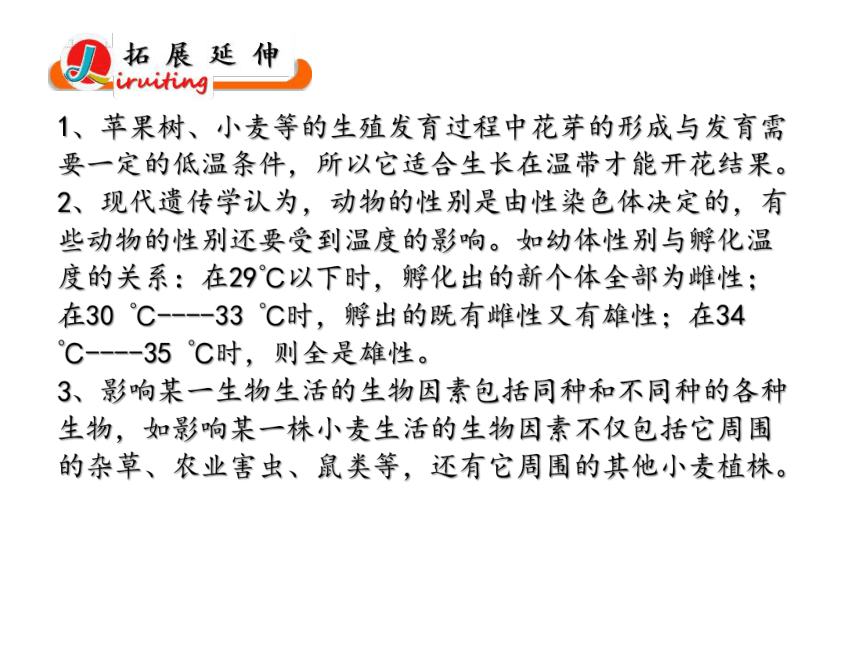

1、苹果树、小麦等的生殖发育过程中花芽的形成与发育需要一定的低温条件,所以它适合生长在温带才能开花结果。

2、现代遗传学认为,动物的性别是由性染色体决定的,有些动物的性别还要受到温度的影响。如幼体性别与孵化温度的关系:在29℃以下时,孵化出的新个体全部为雌性;在30 ℃----33 ℃时,孵出的既有雌性又有雄性;在34 ℃----35 ℃时,则全是雄性。

3、影响某一生物生活的生物因素包括同种和不同种的各种生物,如影响某一株小麦生活的生物因素不仅包括它周围的杂草、农业害虫、鼠类等,还有它周围的其他小麦植株。

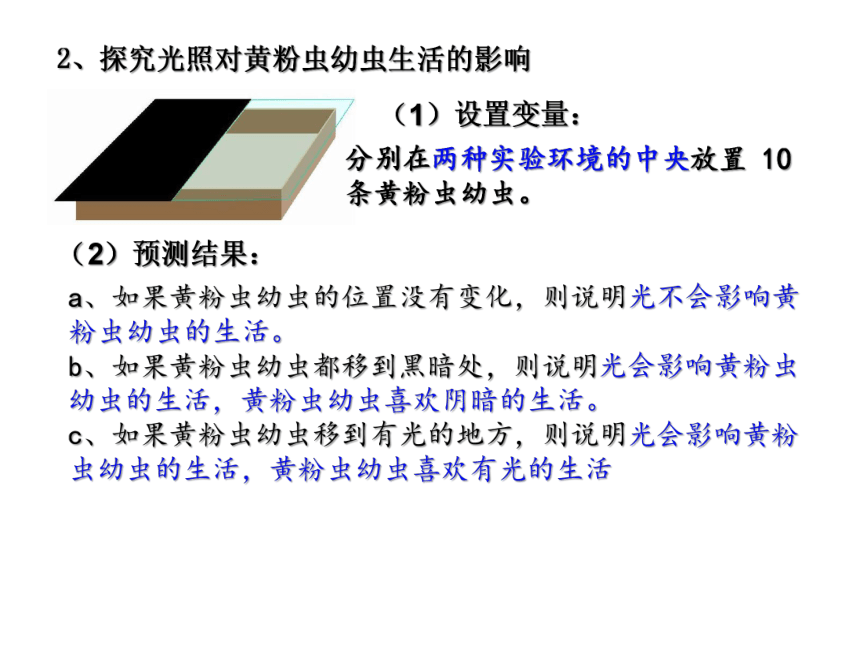

2、探究光照对黄粉虫幼虫生活的影响

(1)设置变量:

分别在两种实验环境的中央放置 10 条黄粉虫幼虫。

(2)预测结果:

a、如果黄粉虫幼虫的位置没有变化,则说明光不会影响黄粉虫幼虫的生活。

b、如果黄粉虫幼虫都移到黑暗处,则说明光会影响黄粉虫幼虫的生活,黄粉虫幼虫喜欢阴暗的生活。

c、如果黄粉虫幼虫移到有光的地方,则说明光会影响黄粉虫幼虫的生活,黄粉虫幼虫喜欢有光的生活

1.光、温度、水分等因素对鼠妇生活都有影响;

2.采用对照实验,可以保证除了所研究的因素不同之外,其他因素都相同。这样实验结果的不同只能是由单一变量引起的。

3.如果只用1只黄粉虫做实验,结果具有很大的偶然性,不足以说明问题。本实验用多只做实验,可以减小误差。当然,采用更多的鼠妇更好,但会增加实验的难度。

4、一个组的平均值,容易存在误差,不一定能反映真实情况。假设全班有6个组,则相当于做了5次重复实验,计算这6次实验的平均值作为实验结果,可以减小误差。

生物因素对生物的作用

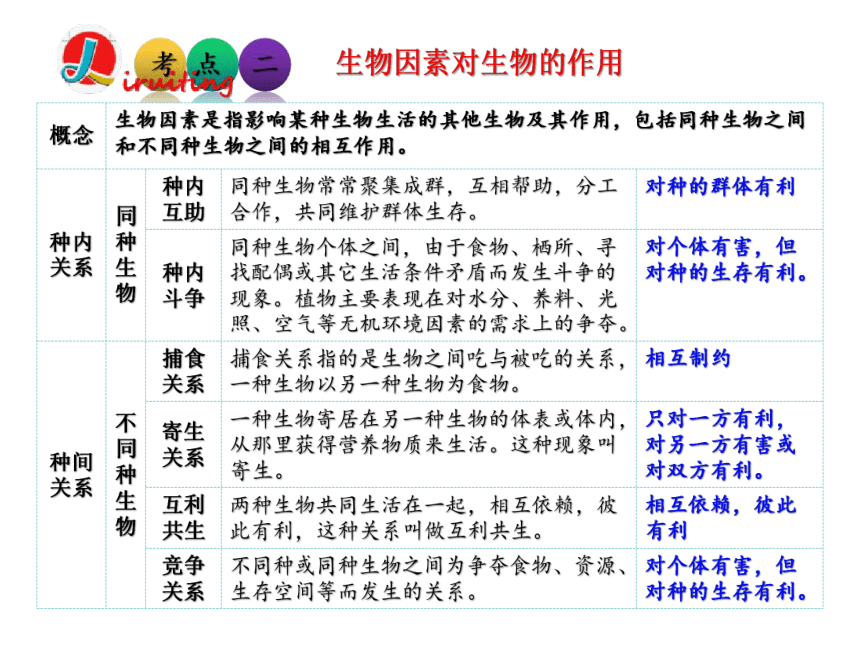

概念 生物因素是指影响某种生物生活的其他生物及其作用,包括同种生物之间和不同种生物之间的相互作用。

种内关系 同种生物 种内互助 同种生物常常聚集成群,互相帮助,分工合作,共同维护群体生存。 对种的群体有利

种内斗争 同种生物个体之间,由于食物、栖所、寻找配偶或其它生活条件矛盾而发生斗争的现象。植物主要表现在对水分、养料、光照、空气等无机环境因素的需求上的争夺。 对个体有害,但对种的生存有利。

种间

关系 不同种生物 捕食关系 捕食关系指的是生物之间吃与被吃的关系,一种生物以另一种生物为食物。 相互制约

寄生关系 一种生物寄居在另一种生物的体表或体内,从那里获得营养物质来生活。这种现象叫寄生。 只对一方有利,对另一方有害或对双方有利。

互利共生 两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,这种关系叫做互利共生。 相互依赖,彼此有利

竞争关系 不同种或同种生物之间为争夺食物、资源、生存空间等而发生的关系。 对个体有害,但对种的生存有利。

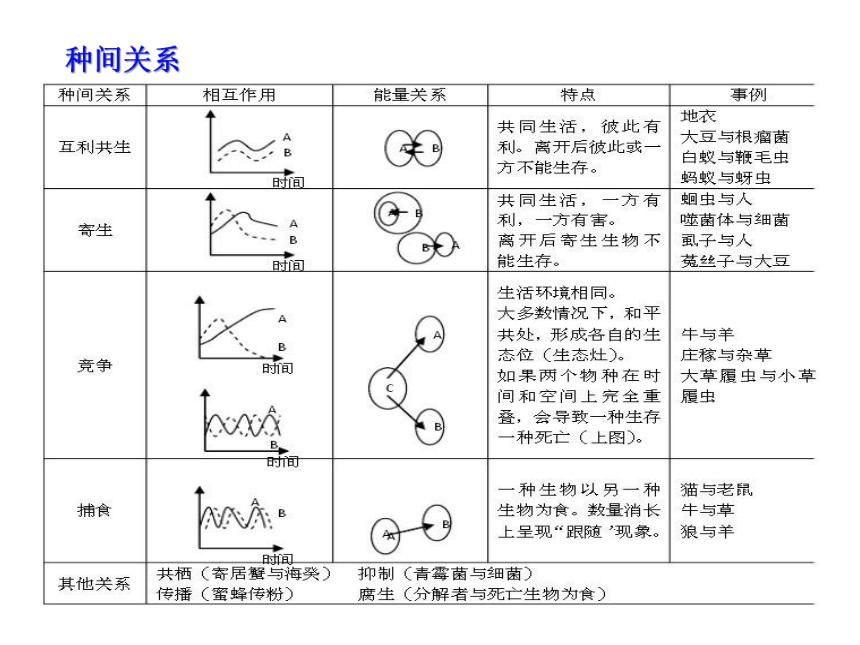

种间关系

1、生物之间相互制约、彼此依存,促进生物界的共同发展。同种生物间既有互助,又有斗争。不同种生物之间相互制约、彼此依存,促进了生物界的共同发展。

2、“生物防治”与“生物入侵”

生物防治:就是人们利用天敌控制植物害虫的方法。如七星瓢虫吃蚜虫。其优点:在有效控制害虫的同时能减少环境污染。

生物入侵:随着商品贸易和人员来往把异地生物迁移到新的生态环境中,并对新的生态环境造成严重危害的现象。如水葫芦、黄顶菊。

3、“种豆南山下,草盛豆苗稀”:影响“豆”生长的非生物因素有光、温度、空气、水分、土壤等。草盛豆苗稀”的原因:杂草和豆苗同为绿色植物,二者在空间、光、

水分、空气、土壤等方面存在着竞争关系。当杂草生长旺盛时,会严重影响豆苗的生长,导致其生长缓慢,植株矮小。

生物对环境的适应

1、生物对环境适应的普遍性:

概念 生物的形态结构和生活习性、行为方式具有普遍与其生活相适应。

项目 结构 适应方式 图例

环境性适应 植物 骆驼刺根系发达,地上部分小。 地上部分小,减少蒸腾作用对水的散失;根系发达可吸收土壤深层水分。

动物 骆驼有驼峰、睫毛长而密,足垫厚,腿较长。 尿量少、出汗少、进水量多;体内脂肪储量多。

微生物 细菌形成芽孢、真菌形成孢子

耐受干旱、严寒等不良环境

项目 结构 适应方式 图例

营养性适应 绿色植物叶内含有叶绿体 能进行光合作用以制造有机物;

猛兽、猛禽一般都有锐利的牙齿和尖锐的爪 适于捕食其他动物

防御性适应

黄鼬遇到敌害时能释放臭气

以赶走敌害

豪猪、刺猬身上长满尖刺

可用来防御敌害

鹿、羚羊、

野兔有发达的四肢

可以逃避敌害

2、生物对环境适应的方式:

项目 内涵 事例 图例

保护色 是指一些昆虫的体色与其周围环境的颜色相似的现象。 栖居于草地上的绿色蚱蜢,其体色或翅色与生境极为相似,不易为敌害发现,利于保护自己。

拟态 是某些动物的形态和体色同其他生物或环境中的物体十分相似的现象,称为拟态(mimicry)。 竹节虫形似竹节、螽斯形似树叶、

警戒色 警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。 蝴蝶斑纹形似猫头鹰

行为

方式 受光照、温度等外界因素的影响,动物会形成不同形式行为方面的适应 鸟类的迁徙

青蛙冬眠---温度

昼伏夜出—光照

项目 种类 事例 图例

形态

结构 动物 绿头鸭:绿头鸭趾间有蹼,适于游泳,尾脂腺发达,油脂使羽毛避免濡湿。

鱼类:身体呈流线型,体表有黏液,可减少阻力,适于游泳。

鹰:爪粗壮有力,趾甲钩状锋利,适于捕获动物。

啄木鸟:后肢四趾,前后各2趾,适于固定在树木上。

植物 仙人掌:叶变成刺状,减少蒸腾,适于干旱环境,茎含叶绿素,能进行光合作用,能贮水。

桦树秋冬季节,树叶变黄落叶;落叶减少蒸腾作用,保持体内水分,适应严寒和干旱

莲藕根状茎、叶柄和花柄内部有发达并相同的气腔。内发达气腔满足在水中呼吸需求

1、保护色、拟态、警戒色这是生物在不定向的变异过程中经过长期自然选择(长期进化)的结果。

2、在各种环境因素的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都以不同的方式表现出对环境的适应。

3、适应的相对性

概念 每种生物问对环境的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应,环境条件的不断变化对生物的适应性有很大的影响作用,这就是适应的相对性。

实例 雷鸟:某年冬天雷鸟如常换毛,但降雪延迟,雷鸟反而容易被敌害发现

刺猬遇到敌害时身体缩成一团,以背部的硬刺保护自己.但狐狸有时会把刺猬抛向空中,待其落地伸展躯体的刹那间,咬住其无刺的腹部而将它吃掉。

毛毛虫的体表毛茸茸的,色彩鲜艳。毛虫这种警戒色可以使许多食虫鸟望而生畏,但一只杜鹃一天可以吃掉上百条毛虫。

4、生物对温度的耐受范围:

生物对每一种环境因素都有一定的耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活。植物一般生活在 0 ℃~ 35 ℃的温度范围内,大多数动物则生活在 -2 ℃~ 50 ℃的温度范围内。环境中一个或几个因素发生急剧变化,就会影响生物的生活,甚至导致生物死亡。

每种生物都有死亡下限和上限,在这个范围内,可

生存范围最大,适宜生存范围次之,适宜生殖范围最小,每种生物在不同的温度环境中都有不同的生活表现。

生物对其生活环境表现出一定的适应性,同时也以不同的方式你对环境产生影响。生物对环境的适应具有普遍性,同时具有适应的相对性。

生物对环境的影响

1、生物对环境的影响

生物在适应环境的同时,也能影响环境。

生物种类 对环境的影响

森林 通过蒸腾作用可以增加大气湿度,从而影响降雨量。

柳杉 可以吸收有毒气体,从而净化空气。

老鼠 对农作物和草原具有破坏作用

蚯蚓 通过翻耕使土壤疏松,提高通气和吸水能力。其排泄物还可以增加土壤肥力。

2、观察蚯蚓对土壤的翻耕:

3、生物与环境的关系:

(1). 蚯蚓生活在阴暗潮湿的环境中,将实验装置放置在黑暗处,可以尽量减少环境变化对蚯蚓的影响,让其充分活动,增强实验效果。

(2). 蚯蚓在土壤中寻找潮湿的环境和食物,需要不断活动,能疏松土壤、改善土壤结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力。

地衣属于地衣门,是由藻类和真菌组成的复合体,地衣对土壤的形成有一定作用,所分泌的多种地衣酸可腐蚀岩石表面,使岩石表面逐渐龟裂和破碎,加之自然的风化作用,逐渐在岩石表面形成土壤层,为其他高等植物的生长创造了条件。因此,地衣常被称为“植物拓荒者”或“先锋植物”。

(1)

1、(2018?德州)生活中有“春兰秋菊,南橘北梨”之说。造成这种差异的因素依次是( )

A.光和温度 B.温度和水分 C.水分和光 D.土壤和温度

2、(2019?德州)谷雨是春季最后一个节气。谚语“谷雨前后,种瓜点豆”意思是说谷雨前后适于播种。这体现了哪些非生物因素对生物的影响?( )

A.阳光、温度 B.土壤、水分

C.水分、温度 D.空气、阳光

3(2019?菏泽)有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

A

C

A

4、(2018?济宁)农谚曰:“清明前后,种瓜点豆”。清明时节影响播种的非生物因素主要是( )

A.温度 B.阳光 C.土壤 D.空气

5、(2019?潍坊)许多成语或谚语中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或谚语与非生物因素对应合理的是( )

A.A B.B C.C D.D

6、(2019?烟台)“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。喜食荔枝的李明通过调查,发现烟台市内竟无一棵荔枝树。影响其生存的非生物因素主要是( )

A.水分 B.温度 C.光照 D.土壤

A

A

B

选项 成语或谚语 非生物因素

A 春兰秋菊 光照

B 北雁南飞 大气

C 五九和六九,河边看杨柳 水分

D 冬春雨水贵如油,莫让一滴白白流 温度

7、(2018?烟台)牵牛花昼开夜合,造成这种现象的非生物因素主要是( )

A.光 B.水 C.空气 D.温度

A

(2)

1、(2018?滨州)下列哪一诗句反映了在自然界中生物之间的作用是相互的( )

A.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

2、(2019?东营)诗词是我国传统文化的瑰宝,以下对诗词中所蕴含的生物学知识的解释,错误的是( )

A“落红不是无情物,化作春泥更护花”微生物促进物质循环

B.“种豆南山下,草盛豆苗稀”-生物因素对生物的影响

C“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”﹣生物对环境的影响

D.“劝君莫打三更鸟,子在巢中盼母归”﹣生物的繁殖行为

B

C

3、(2018?莱芜)下列词语不能体现生态因素对生物影响的是( )

A.人间四月,草长莺飞 B.密树繁叶,遗天蔽日

C.种豆南山,草盛苗稀 D.螳螂捕蝉,黄雀在后

4、(2018?威海)生物圈中的每一种生物,都会受到周围其他生物的影响。陶渊明的诗句“草盛豆苗稀”描绘的自然现象,体现了生物与生物之间的( )

A.竞争关系 B.捕食关系 C.合作关系 D.共生关系

5、(2018?枣庄)“草盛豆苗稀”与“雨露滋润禾苗壮”都说明了( )

A.环境对生物的作用 B.生物对环境的影响

C.生物对外境的适应 D.生物与环境相互作用

B

A

A

(3)

1、(2018?德州)下列实例中,能体现出生物适应环境的是( )

A.植被丰富的山中空气清新

B.初到高原的人出现高原反应

C.浮水植物的气孔主要分布在叶片的上表皮

D.水葫芦作为“生物入侵者”影响本地物种的生存

2、(2018?淄博)生物适应环境也能影响环境,下列不属于生物适应环境的是( )

A.春天,桃花、梨花竞相开放

B.夏天,大树底下好乘凉

C.秋天,杨树、柳树纷纷落叶

D.冬天,青蛙、蛇蝎进入冬眠

C

B

(4)

1、(2017?滨州)俗话说:“大树底下好乘凉”。下列现象与此生物与环境的关系相似的是( )

A.企鹅的皮下脂肪很厚 B.沙漠地区栽种的植物能防风固沙C.温带的野兔随季节换毛 D.莲藕的茎和叶都是中空的

2、(2017?菏泽)“沙漠地区栽种的植物能防风固沙”,下列能体现出与此现象相同的生物与环境关系的是( )

A.南极企鹅的皮下脂肪很厚 B.温带的野兔随季节换毛

C.蚯蚓能疏松土嚷,提高土壤肥力 D.秋冬季节,杨树落叶

3、(2018?菏泽)近年来,我市加大环境整治力度,不断扩大绿化面积,城市变的更美了,周围的鸟类也越

来越多了,鸟类增多现象主要体现了( )

A.环境对生物的影响 B.生物对环境的影响

C.非生物因素对环境的影响 D.环境对非生物因素的影响

B

C

A

4、(2018?聊城)现实中有许多实例能说明生物既能适应环境,也能影响环境。下列实例中能体现生物影响环境的是

( )

A.北方多种树木入冬会自动落叶 B.仙人掌的叶变成剌

C.部分宠物犬进入盛夏脱毛 D.城市绿化改变了空气质量

5、(2018?威海)生物在适应环境的同时,也会对环境产生影响。下列实例中体现生物影响环境的是( )

A.变色龙随着环境改变体色

B.海豹胸部的皮下脂肪厚度可达60毫米

C.常刮大风的岛上有许多无翅或残翅的昆虫

D.生长在岩石表面的地衣,能加速岩石风化,促进土壤层形成

D

D

2020年全国中考生物复习

6.1生物与环境的相互作用

环境对生物的作用

1、非生物因素对生物的作用:

项目 作用原理 因素 注释

光照 决定生理和分布 光的通透性 限制海洋水生植物的分布;海洋表层透光带,植物分布多,透光带以下植物种类和数量少。

光照强度 有些在强光下生长旺盛,如松、杉、柳、小麦、玉米等;有些在弱光下生长的好,如人参、三七等。

影响动物体色,如鱼的背面颜色深,腹面颜色浅。

影响动物的生长发育,如无光照蚜虫无翅,光暗交替个体大多有翅。

影响动物的生殖,如鸡在产卵期必须保证光照时间在14---16小时之间。

影响动物活动,如动物的昼伏夜出、夜伏昼出。

光照时间 光照时间的长短影响植物花芽的形成和发育,如兰花在春天开放,菊花在秋天开放。

项目 作用原理 注释

水 决定生理和分布 过多或过少对植物的生长发育有明显影响,如干旱使植物生长发育受阻,叶萎蔫;过多使土壤空气减少,从而影响根的呼吸。

水分决定植物分布,如干旱地区植物种类数量较少,水分充沛地区,植物种类数量多。

温度 影响形态、生理和分布 地球上温度变化幅度很大,但适于生物生存的温度范围却很窄。温度影响生物的新陈代谢、植物的分布等。

如沙漠狐新体各部分细长、耳薄而,北极狐身体各部份粗短,耳小而厚;大雁南飞、南橘北枳等都受温度影响。

空气 影响生物生存和发展 绝大多数生物离不开空气,空气对生物的生命活动有很大影响。

1、苹果树、小麦等的生殖发育过程中花芽的形成与发育需要一定的低温条件,所以它适合生长在温带才能开花结果。

2、现代遗传学认为,动物的性别是由性染色体决定的,有些动物的性别还要受到温度的影响。如幼体性别与孵化温度的关系:在29℃以下时,孵化出的新个体全部为雌性;在30 ℃----33 ℃时,孵出的既有雌性又有雄性;在34 ℃----35 ℃时,则全是雄性。

3、影响某一生物生活的生物因素包括同种和不同种的各种生物,如影响某一株小麦生活的生物因素不仅包括它周围的杂草、农业害虫、鼠类等,还有它周围的其他小麦植株。

2、探究光照对黄粉虫幼虫生活的影响

(1)设置变量:

分别在两种实验环境的中央放置 10 条黄粉虫幼虫。

(2)预测结果:

a、如果黄粉虫幼虫的位置没有变化,则说明光不会影响黄粉虫幼虫的生活。

b、如果黄粉虫幼虫都移到黑暗处,则说明光会影响黄粉虫幼虫的生活,黄粉虫幼虫喜欢阴暗的生活。

c、如果黄粉虫幼虫移到有光的地方,则说明光会影响黄粉虫幼虫的生活,黄粉虫幼虫喜欢有光的生活

1.光、温度、水分等因素对鼠妇生活都有影响;

2.采用对照实验,可以保证除了所研究的因素不同之外,其他因素都相同。这样实验结果的不同只能是由单一变量引起的。

3.如果只用1只黄粉虫做实验,结果具有很大的偶然性,不足以说明问题。本实验用多只做实验,可以减小误差。当然,采用更多的鼠妇更好,但会增加实验的难度。

4、一个组的平均值,容易存在误差,不一定能反映真实情况。假设全班有6个组,则相当于做了5次重复实验,计算这6次实验的平均值作为实验结果,可以减小误差。

生物因素对生物的作用

概念 生物因素是指影响某种生物生活的其他生物及其作用,包括同种生物之间和不同种生物之间的相互作用。

种内关系 同种生物 种内互助 同种生物常常聚集成群,互相帮助,分工合作,共同维护群体生存。 对种的群体有利

种内斗争 同种生物个体之间,由于食物、栖所、寻找配偶或其它生活条件矛盾而发生斗争的现象。植物主要表现在对水分、养料、光照、空气等无机环境因素的需求上的争夺。 对个体有害,但对种的生存有利。

种间

关系 不同种生物 捕食关系 捕食关系指的是生物之间吃与被吃的关系,一种生物以另一种生物为食物。 相互制约

寄生关系 一种生物寄居在另一种生物的体表或体内,从那里获得营养物质来生活。这种现象叫寄生。 只对一方有利,对另一方有害或对双方有利。

互利共生 两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,这种关系叫做互利共生。 相互依赖,彼此有利

竞争关系 不同种或同种生物之间为争夺食物、资源、生存空间等而发生的关系。 对个体有害,但对种的生存有利。

种间关系

1、生物之间相互制约、彼此依存,促进生物界的共同发展。同种生物间既有互助,又有斗争。不同种生物之间相互制约、彼此依存,促进了生物界的共同发展。

2、“生物防治”与“生物入侵”

生物防治:就是人们利用天敌控制植物害虫的方法。如七星瓢虫吃蚜虫。其优点:在有效控制害虫的同时能减少环境污染。

生物入侵:随着商品贸易和人员来往把异地生物迁移到新的生态环境中,并对新的生态环境造成严重危害的现象。如水葫芦、黄顶菊。

3、“种豆南山下,草盛豆苗稀”:影响“豆”生长的非生物因素有光、温度、空气、水分、土壤等。草盛豆苗稀”的原因:杂草和豆苗同为绿色植物,二者在空间、光、

水分、空气、土壤等方面存在着竞争关系。当杂草生长旺盛时,会严重影响豆苗的生长,导致其生长缓慢,植株矮小。

生物对环境的适应

1、生物对环境适应的普遍性:

概念 生物的形态结构和生活习性、行为方式具有普遍与其生活相适应。

项目 结构 适应方式 图例

环境性适应 植物 骆驼刺根系发达,地上部分小。 地上部分小,减少蒸腾作用对水的散失;根系发达可吸收土壤深层水分。

动物 骆驼有驼峰、睫毛长而密,足垫厚,腿较长。 尿量少、出汗少、进水量多;体内脂肪储量多。

微生物 细菌形成芽孢、真菌形成孢子

耐受干旱、严寒等不良环境

项目 结构 适应方式 图例

营养性适应 绿色植物叶内含有叶绿体 能进行光合作用以制造有机物;

猛兽、猛禽一般都有锐利的牙齿和尖锐的爪 适于捕食其他动物

防御性适应

黄鼬遇到敌害时能释放臭气

以赶走敌害

豪猪、刺猬身上长满尖刺

可用来防御敌害

鹿、羚羊、

野兔有发达的四肢

可以逃避敌害

2、生物对环境适应的方式:

项目 内涵 事例 图例

保护色 是指一些昆虫的体色与其周围环境的颜色相似的现象。 栖居于草地上的绿色蚱蜢,其体色或翅色与生境极为相似,不易为敌害发现,利于保护自己。

拟态 是某些动物的形态和体色同其他生物或环境中的物体十分相似的现象,称为拟态(mimicry)。 竹节虫形似竹节、螽斯形似树叶、

警戒色 警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。 蝴蝶斑纹形似猫头鹰

行为

方式 受光照、温度等外界因素的影响,动物会形成不同形式行为方面的适应 鸟类的迁徙

青蛙冬眠---温度

昼伏夜出—光照

项目 种类 事例 图例

形态

结构 动物 绿头鸭:绿头鸭趾间有蹼,适于游泳,尾脂腺发达,油脂使羽毛避免濡湿。

鱼类:身体呈流线型,体表有黏液,可减少阻力,适于游泳。

鹰:爪粗壮有力,趾甲钩状锋利,适于捕获动物。

啄木鸟:后肢四趾,前后各2趾,适于固定在树木上。

植物 仙人掌:叶变成刺状,减少蒸腾,适于干旱环境,茎含叶绿素,能进行光合作用,能贮水。

桦树秋冬季节,树叶变黄落叶;落叶减少蒸腾作用,保持体内水分,适应严寒和干旱

莲藕根状茎、叶柄和花柄内部有发达并相同的气腔。内发达气腔满足在水中呼吸需求

1、保护色、拟态、警戒色这是生物在不定向的变异过程中经过长期自然选择(长期进化)的结果。

2、在各种环境因素的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都以不同的方式表现出对环境的适应。

3、适应的相对性

概念 每种生物问对环境的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应,环境条件的不断变化对生物的适应性有很大的影响作用,这就是适应的相对性。

实例 雷鸟:某年冬天雷鸟如常换毛,但降雪延迟,雷鸟反而容易被敌害发现

刺猬遇到敌害时身体缩成一团,以背部的硬刺保护自己.但狐狸有时会把刺猬抛向空中,待其落地伸展躯体的刹那间,咬住其无刺的腹部而将它吃掉。

毛毛虫的体表毛茸茸的,色彩鲜艳。毛虫这种警戒色可以使许多食虫鸟望而生畏,但一只杜鹃一天可以吃掉上百条毛虫。

4、生物对温度的耐受范围:

生物对每一种环境因素都有一定的耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活。植物一般生活在 0 ℃~ 35 ℃的温度范围内,大多数动物则生活在 -2 ℃~ 50 ℃的温度范围内。环境中一个或几个因素发生急剧变化,就会影响生物的生活,甚至导致生物死亡。

每种生物都有死亡下限和上限,在这个范围内,可

生存范围最大,适宜生存范围次之,适宜生殖范围最小,每种生物在不同的温度环境中都有不同的生活表现。

生物对其生活环境表现出一定的适应性,同时也以不同的方式你对环境产生影响。生物对环境的适应具有普遍性,同时具有适应的相对性。

生物对环境的影响

1、生物对环境的影响

生物在适应环境的同时,也能影响环境。

生物种类 对环境的影响

森林 通过蒸腾作用可以增加大气湿度,从而影响降雨量。

柳杉 可以吸收有毒气体,从而净化空气。

老鼠 对农作物和草原具有破坏作用

蚯蚓 通过翻耕使土壤疏松,提高通气和吸水能力。其排泄物还可以增加土壤肥力。

2、观察蚯蚓对土壤的翻耕:

3、生物与环境的关系:

(1). 蚯蚓生活在阴暗潮湿的环境中,将实验装置放置在黑暗处,可以尽量减少环境变化对蚯蚓的影响,让其充分活动,增强实验效果。

(2). 蚯蚓在土壤中寻找潮湿的环境和食物,需要不断活动,能疏松土壤、改善土壤结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力。

地衣属于地衣门,是由藻类和真菌组成的复合体,地衣对土壤的形成有一定作用,所分泌的多种地衣酸可腐蚀岩石表面,使岩石表面逐渐龟裂和破碎,加之自然的风化作用,逐渐在岩石表面形成土壤层,为其他高等植物的生长创造了条件。因此,地衣常被称为“植物拓荒者”或“先锋植物”。

(1)

1、(2018?德州)生活中有“春兰秋菊,南橘北梨”之说。造成这种差异的因素依次是( )

A.光和温度 B.温度和水分 C.水分和光 D.土壤和温度

2、(2019?德州)谷雨是春季最后一个节气。谚语“谷雨前后,种瓜点豆”意思是说谷雨前后适于播种。这体现了哪些非生物因素对生物的影响?( )

A.阳光、温度 B.土壤、水分

C.水分、温度 D.空气、阳光

3(2019?菏泽)有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

A

C

A

4、(2018?济宁)农谚曰:“清明前后,种瓜点豆”。清明时节影响播种的非生物因素主要是( )

A.温度 B.阳光 C.土壤 D.空气

5、(2019?潍坊)许多成语或谚语中蕴含着一定的生物学道理。以下成语或谚语与非生物因素对应合理的是( )

A.A B.B C.C D.D

6、(2019?烟台)“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。喜食荔枝的李明通过调查,发现烟台市内竟无一棵荔枝树。影响其生存的非生物因素主要是( )

A.水分 B.温度 C.光照 D.土壤

A

A

B

选项 成语或谚语 非生物因素

A 春兰秋菊 光照

B 北雁南飞 大气

C 五九和六九,河边看杨柳 水分

D 冬春雨水贵如油,莫让一滴白白流 温度

7、(2018?烟台)牵牛花昼开夜合,造成这种现象的非生物因素主要是( )

A.光 B.水 C.空气 D.温度

A

(2)

1、(2018?滨州)下列哪一诗句反映了在自然界中生物之间的作用是相互的( )

A.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

2、(2019?东营)诗词是我国传统文化的瑰宝,以下对诗词中所蕴含的生物学知识的解释,错误的是( )

A“落红不是无情物,化作春泥更护花”微生物促进物质循环

B.“种豆南山下,草盛豆苗稀”-生物因素对生物的影响

C“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”﹣生物对环境的影响

D.“劝君莫打三更鸟,子在巢中盼母归”﹣生物的繁殖行为

B

C

3、(2018?莱芜)下列词语不能体现生态因素对生物影响的是( )

A.人间四月,草长莺飞 B.密树繁叶,遗天蔽日

C.种豆南山,草盛苗稀 D.螳螂捕蝉,黄雀在后

4、(2018?威海)生物圈中的每一种生物,都会受到周围其他生物的影响。陶渊明的诗句“草盛豆苗稀”描绘的自然现象,体现了生物与生物之间的( )

A.竞争关系 B.捕食关系 C.合作关系 D.共生关系

5、(2018?枣庄)“草盛豆苗稀”与“雨露滋润禾苗壮”都说明了( )

A.环境对生物的作用 B.生物对环境的影响

C.生物对外境的适应 D.生物与环境相互作用

B

A

A

(3)

1、(2018?德州)下列实例中,能体现出生物适应环境的是( )

A.植被丰富的山中空气清新

B.初到高原的人出现高原反应

C.浮水植物的气孔主要分布在叶片的上表皮

D.水葫芦作为“生物入侵者”影响本地物种的生存

2、(2018?淄博)生物适应环境也能影响环境,下列不属于生物适应环境的是( )

A.春天,桃花、梨花竞相开放

B.夏天,大树底下好乘凉

C.秋天,杨树、柳树纷纷落叶

D.冬天,青蛙、蛇蝎进入冬眠

C

B

(4)

1、(2017?滨州)俗话说:“大树底下好乘凉”。下列现象与此生物与环境的关系相似的是( )

A.企鹅的皮下脂肪很厚 B.沙漠地区栽种的植物能防风固沙C.温带的野兔随季节换毛 D.莲藕的茎和叶都是中空的

2、(2017?菏泽)“沙漠地区栽种的植物能防风固沙”,下列能体现出与此现象相同的生物与环境关系的是( )

A.南极企鹅的皮下脂肪很厚 B.温带的野兔随季节换毛

C.蚯蚓能疏松土嚷,提高土壤肥力 D.秋冬季节,杨树落叶

3、(2018?菏泽)近年来,我市加大环境整治力度,不断扩大绿化面积,城市变的更美了,周围的鸟类也越

来越多了,鸟类增多现象主要体现了( )

A.环境对生物的影响 B.生物对环境的影响

C.非生物因素对环境的影响 D.环境对非生物因素的影响

B

C

A

4、(2018?聊城)现实中有许多实例能说明生物既能适应环境,也能影响环境。下列实例中能体现生物影响环境的是

( )

A.北方多种树木入冬会自动落叶 B.仙人掌的叶变成剌

C.部分宠物犬进入盛夏脱毛 D.城市绿化改变了空气质量

5、(2018?威海)生物在适应环境的同时,也会对环境产生影响。下列实例中体现生物影响环境的是( )

A.变色龙随着环境改变体色

B.海豹胸部的皮下脂肪厚度可达60毫米

C.常刮大风的岛上有许多无翅或残翅的昆虫

D.生长在岩石表面的地衣,能加速岩石风化,促进土壤层形成

D

D