部编版八年级上语文第二单元测试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上语文第二单元测试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-08 14:42:53 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 综合能力检测卷

一、积累与运用。(26分)

1.下列加点字的注音全部正确的一项是(3分)

( )

A.酒肆(sì)

滞留(zhì)

一绺(liǔ)

深恶痛疾(wù)

B.佃户(tián)

粲然(càn)

赤裸(luǒ)

杳无消息(yǎo)

C.禁锢(gù)

炽热(zhì)

庚子(gēng)

藏污纳垢(gòu)

D.锃亮(zèng)

诘责(jié)

祖籍(jí)

颔首低眉(hán)

2.下列词语中没有错别字的一项是(3分)( )

A.和蔼 器宇 广袤无垠 为富不仁

B.蒙昧 窒息 无可质疑 鹤立鸡群

C.豌豆 尴尬 川流不息 诚皇诚恐

D.轮廓 匿名 黯然失色 司空见贯

3.下面句子中加点的成语运用有误的一项是(3分)

( )

A.开学典礼上,校长用抑扬顿挫、慷慨激昂的语调告诫学生们“笃志勤学”是成才之本。

B.这个事件让整个社会对娱乐圈的看法一下子偏激起来,认为娱乐圈就是藏污纳垢的地方。

C.这几天雾霾严重,走在马路上,几米外的公交站牌也杳无消息。

D.我们要高声赞美那些为北斗卫星导航系统任劳任怨、无私奉献的“北斗”幕后英雄们!

4.下列对病句的修改不正确的一项是(3分)

( )

A.高速磁悬浮列车运行时与轨道完全不接触,它没有轮子和传动机构,列车的悬浮、导向、驱动和制动靠的是利用电磁力来实现的。(应删掉“靠的”)

B.我市语委办策划与开展的“经典诵读”活动,有利于更多的人研究、了解国学经典。(在句末加“的诵读”)

C.考试前是否充分备考,是取得好成绩的关键。(在“取得”前加上“能否”)

D.认识沙尘暴、了解沙尘暴,是为了从科学的角度达到对沙尘暴进行预防,减少沙尘暴造成的损失。(删去“达到”)

5.在下面文段横线处补写恰当的语句,使语意完整连贯,内容贴切。每处不超过10个字。(4分)

要熬一锅好粥,首先要有“好米”,米好,是粥好的前提;有了“好米”,还须用“文火”,即要用比较弱的火来熬;除此之外,① ,一锅好粥,少说也得熬一个小时。?

② ,要遵循“好米、文火、持续”三大法则。只有做到读经典好书,用心细读,持之以恒地读,才能把书的精髓融入一个人的血脉之中,让人享用不尽,受益无穷。?

6.下列关于文学常识的表述,有误的一项是(3分)

( )

A.《藤野先生》选自鲁迅的小说集《朝花夕拾》,文章记述了作者留学日本仙台时,与他的老师藤野先生在交往过程中的几件事,表达了对老师的尊敬与怀念之情。

B.《回忆我的母亲》选自《朱德选集》,作者朱德是伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家。

C.《列夫·托尔斯泰》节选自《三作家》,作者是茨威格,他是奥地利著名小说家、传记作家。

D.《美丽的颜色》选自《居里夫人传》,体裁是传记。传记主要记述人物的生平事迹,作者可以在真实资料的基础上,渗透自己的某些情感、想象和推断,使传主形象更显丰满。

7.班级开展“人无信不立”的综合性学习活动,请你参与。(7分)

(1)根据下面的材料,概括“信”包括哪些方面的思想内涵。(3分)

①志不强者智不达,言不信者行不果。(《墨子·修身》)

②子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”(《论语·颜渊》)

③自古驱民在信诚,一言为重百金轻。(王安石《商鞅》)

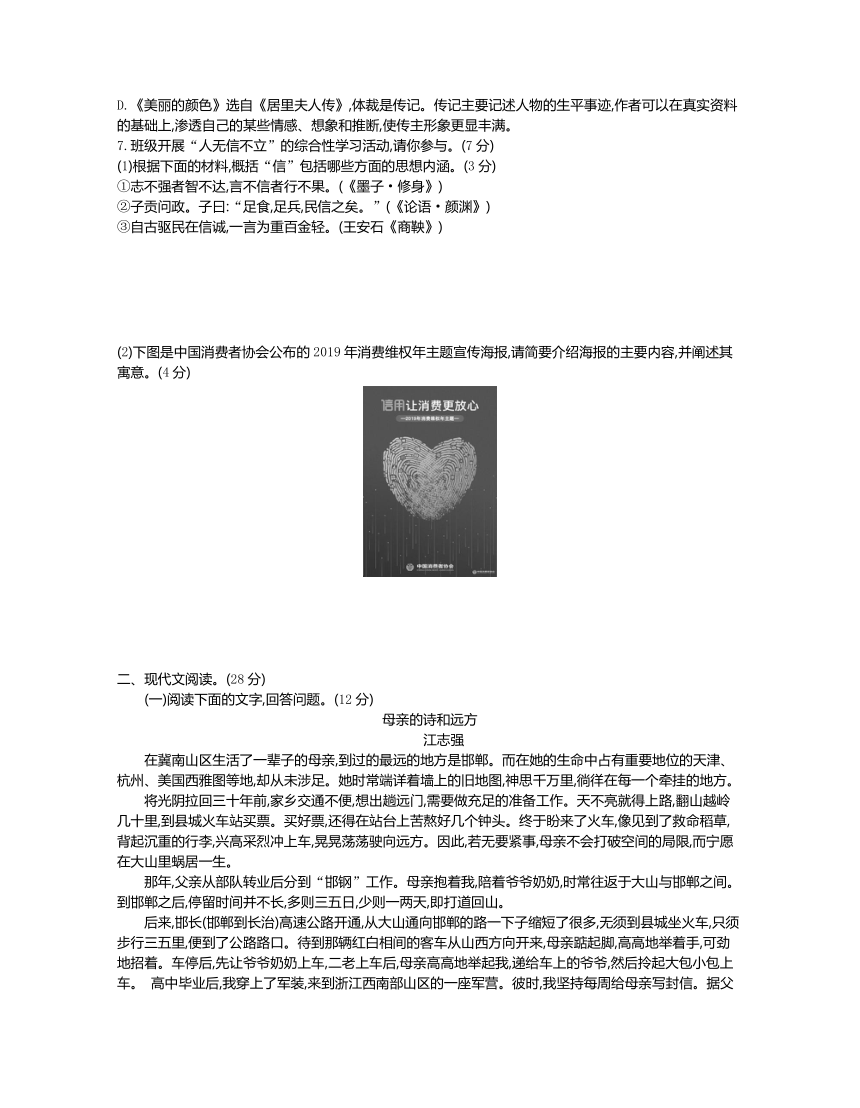

(2)下图是中国消费者协会公布的2019年消费维权年主题宣传海报,请简要介绍海报的主要内容,并阐述其寓意。(4分)

二、现代文阅读。(28分)

(一)阅读下面的文字,回答问题。(12分)

母亲的诗和远方

江志强

在冀南山区生活了一辈子的母亲,到过的最远的地方是邯郸。而在她的生命中占有重要地位的天津、杭州、美国西雅图等地,却从未涉足。她时常端详着墙上的旧地图,神思千万里,徜徉在每一个牵挂的地方。

将光阴拉回三十年前,家乡交通不便,想出趟远门,需要做充足的准备工作。天不亮就得上路,翻山越岭几十里,到县城火车站买票。买好票,还得在站台上苦熬好几个钟头。终于盼来了火车,像见到了救命稻草,背起沉重的行李,兴高采烈冲上车,晃晃荡荡驶向远方。因此,若无要紧事,母亲不会打破空间的局限,而宁愿在大山里蜗居一生。

那年,父亲从部队转业后分到“邯钢”工作。母亲抱着我,陪着爷爷奶奶,时常往返于大山与邯郸之间。到邯郸之后,停留时间并不长,多则三五日,少则一两天,即打道回山。

后来,邯长(邯郸到长治)高速公路开通,从大山通向邯郸的路一下子缩短了很多,无须到县城坐火车,只须步行三五里,便到了公路路口。待到那辆红白相间的客车从山西方向开来,母亲踮起脚,高高地举着手,可劲地招着。车停后,先让爷爷奶奶上车,二老上车后,母亲高高地举起我,递给车上的爷爷,然后拎起大包小包上车。

高中毕业后,我穿上了军装,来到浙江西南部山区的一座军营。彼时,我坚持每周给母亲写封信。据父亲说,母亲每回收到我的信,总是颤悠悠地捧着,如获至宝,端详着信封上的邮戳,向父亲打听通向部队的路:从家乡乘坐4482次火车,到德州转车,搭K101次火车,直抵浙西南……

然而,母亲却从未踏上K101次火车,皆因爷爷奶奶身体已不如前,弟弟妹妹忙着考学,几个姑姑相继出嫁,父亲忙于工作,日日早出晚归……母亲那单薄的身子,成为这个普通农家的顶梁柱。

几年后,弟弟考上了天津大学,母亲又多了一份牵挂。

在一次庙会上,母亲买了一幅中国地图挂在墙上,一有时间就端详着地图。她的目光里,只有两处地方最有魅力,一是浙江,二是天津。因这两个地方有她的儿子。与此同时,她也用各种渠道搜集天津和浙江的讯息。每逢打电话,她竟对这两处远离故土的地方如数家珍:天津的狗不理包子、十八街麻花、杨柳青年画,甚至连霍元甲、张伯苓、严修、李叔同、马三立都能脱口而出,一个个“天津符号”,成为母亲口中的“关键词”。浙江虽说更远一些,母亲却记住了很多地名,除了杭州、温州、宁波、嘉兴等人人皆知的地方,还知道了我当兵附近的市县,如丽水、龙泉、缙云、云和……

妹妹高中毕业后,飞越大洋,到美国西雅图打工。于是,母亲屋里的墙壁上又多了一张世界地图。她戴着老花镜,目光越过广阔幽蓝的太平洋,看着彼岸的西雅图。当妹妹到伦敦一家公司实习,母亲又转过身,将目光移向了大西洋畔。母亲的房间并不大,却装着中国南北,装着世界。这几年,我和弟弟妹妹相继回乡工作、生活。我们商量,应该带母亲到天津、杭州游历一番,如果有条件,去一趟西雅图。谁知,母亲却摆摆手,拄着拐杖站到了地图前,说:“你们都回来了,守着我,再也不走了,我还图啥呢?在山里不也挺好吗?”

听着母亲的话,我感慨万端。母亲一生,与大山、土地为伴,可她的日子过得并不苟且。因为,她把我们抚养成人,使我们能学业有成,成家立业,平安生活。小小的家庭,开枝散叶,幸福美满。这,是她最渴盼的诗和远方啊。

8.母亲是用哪些办法来消解自己对儿女的牵挂的?请简要概括。(3分)

9.分析下面句子中加点词语的表达效果。(3分)

母亲每回收到我的信,总是颤悠悠地捧着,如获至宝,端详着信封上的邮戳,向父亲打听通向部队的路。

10.文中的母亲是一个怎样的人物形象?请简要概括。(3分)

11.如果将文章标题改成“母亲的牵挂”好不好?为什么?(3分)

(二)阅读下面的文字,回答问题。(16分)

人生没有永远

杨 绛

①自从迁居三里河寓所,我们好像跋涉长途之后,终于有了一个家,可以安顿下来了。

②我们仨,却不止三人。每个人摇身一变,可变成好几个人。例如阿瑗才五六岁的时候,我三姐就说:“你们一家呀,圆圆头最大,锺书最小。”我的姐姐妹妹都认为三姐说得对。阿瑗长大了,会照顾我,像姐姐;会陪我,像妹妹;会管我,像妈妈。阿瑗常说:“我和爸爸最‘哥们’,我们两个顽童,爸爸还不配做我的哥哥,只配做弟弟。”我又变为最大的。锺书是我们的老师,我和阿瑗都是好学生,虽然近在咫尺,我们如有问题,问一声就能解决,可是我们决不打扰他,我们都勤查字典,到无法自己解决才发问。他可高大了。但是他穿衣吃饭,都需我们母女把他当孩子般照顾,他又很弱小。

③他们两个会联成一帮向我“造反”,例如我出国期间,他们连床都不铺,预知我将回来,赶忙整理。我回家后,阿瑗轻声嘀咕:“狗窠真舒服。”有时他们引经据典的淘气话,我一时拐不过弯,他们得意地说:“妈妈有点笨哦!”我的确是最笨的一个。我和女儿也会联成一帮,笑爸爸是色盲,只识得红、绿、黑、白四种颜色。其实锺书的审美感远比我强,但他不会正确地说出什么颜色。我们会取笑锺书的种种笨拙。也有时我们夫妇联成一帮,说女儿是学究,是笨蛋,是傻瓜。

④我们对女儿,实在很佩服。我说:“她像谁呀?”锺书说:“爱教书,像爷爷;刚正,像外公。”她在大会上发言,敢说自己的话。她刚做助教,因参编《英汉小词典》,当了代表,到外地开一个全国性语言学大会。有人提出凡“女”字旁的字都不能用,钱瑗是最小的小鬼,她说:“那么,毛主席词‘寂寞嫦娥舒广袖’怎么说呢?”这个会上被贬得一文不值的大学者如丁声树、郑易里等老先生都喜欢钱瑗。

⑤钱瑗曾是教材评审委员会的审稿者。一次某校要找个认真的审稿者,校方把任务交给钱瑗。她像猎狗般嗅出这篇论文是抄袭的。她两个指头,和锺书一模一样地摘着书页,稀里哗啦地翻书,也和锺书翻得一样快,一下子找出了抄袭的原文。

⑥一九八七年师大外语系与英国文化委员会合作建立中英英语教学项目,钱瑗是建立这个项目的人,也是负责人。在一般学校里,外国专家往往是权威。一次师大英语系新聘的英国专家对钱瑗说,某门课他打算如此这般教。钱瑗说不行,她指示该怎么教。那位专家不服。据阿瑗形容:“他一双碧蓝的眼睛骨碌碌地看着我,像猫。”钱瑗带他到图书室去,把他该参考的书一一拿给他看。这位专家想不到师大图书馆竟有这些高深的专著。学期终了,他到我们家来,对钱瑗说“Yuan,you

worked

me

hard”,但是他承认“得益不浅”。师大外国专家的成绩是钱瑗评定的。

⑦阿瑗是我生平杰作,锺书认为的“可造之材”,我公公心目中的“读书种子”。她上高中学背粪桶,大学下乡下厂,毕业后又下放四清,九蒸九焙,却始终只是一粒种子,只发了一点芽芽。做父母的,心上不能舒坦。

⑧人世间不会有小说或童话故事那样的结局:从此,他们永远快快活活地一起过日子。

⑨人间没有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。

⑩人间也没有永远。

一九九七年早春,阿瑗去世。一九九八年岁末,锺书去世。我们三人就此失散了。就这么轻易地失散了。世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。现在,只剩下了我一人。

我清醒地看到以前当作“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道,我还在寻觅归途。

(节选自《我们仨》,有删改)

12.钱锺书、杨绛夫妇学贯中西,却对女儿钱瑗“实在很佩服”,第④段到第⑥段详细回忆了钱瑗的三件事情,仿照示例概括钱瑗令父母佩服之处,填写在横线上。(4分)

④ ⑤ ⑥学问高深?

13.结合语境,分析文中的画线句子中加点词的妙处。(4分)

(1)他可高大了。(2分)

(2)她像猎狗般嗅出这篇论文是抄袭的。(2分)

14.从内容上和结构上具体说说第段在文中的作用。(4分)

15.《人生没有永远》一文中,杨绛先生在耄耋之年回忆了一家三口往日的生活,请说说杨绛一家给你留下了怎样的印象。(4分)

三、古诗文阅读。(16分)

(一)阅读下面的诗歌,回答问题。(4分)

己亥杂诗

[清]龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

16.试分析首句写“白日斜”的作用。(2分)

17.三、四句包含了诗人哪些情感?(2分)

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

【甲】伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:“善哉!峨峨兮若泰山!”志在流水。钟子期曰:“善哉!洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下。心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听夫!志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?”

(选自《列子》)

【乙】董源①善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔。其后建业僧巨然②祖述③源法,大体源及巨然画笔皆宜远观,其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲④然,幽情远思,如异境。如源画《落照图》,近视无功,远观村落杳然深远,悉是晩景,远峰之顶宛有反照之色,此妙处也。

(节选自《梦溪笔谈》,有删改)

【注】 ①董源:五代南唐画家,南派山水画开山鼻祖。②巨然:僧人,五代宋初画家,师承董源。③祖述:效法、遵循前人的学说或行为。④粲:鲜明。

18.解释下列加点词在文中的意思。(4分)

(1)卒逢暴雨

卒: ?

(2)伯牙乃舍琴而叹曰

舍: ?

(3)皆宜远观

宜: ?

(4)悉是晚景

悉: ?

19.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)曲每奏,钟子期辄穷其趣。(2分)

(2)近视之几不类物象。(2分)

20.伯牙善琴,【甲】文主要采用什么写法来表现他琴音的高妙?董源善画,【乙】文怎样介绍他画作的奇妙?请简要分析。(4分)

四、作文。(50分)

21.《朗读者》第一期的主题词是“遇见”:“古往今来有太多太多的文字,在描写着各种各样的遇见……遇见仿佛是一种神奇的安排,它是一切的开始。”本单元我们在回忆性散文、传记中“穿越”时空,遇见了藤野先生、列夫·托尔斯泰、居里夫人……遇见,能够让我们感受到更多的美好。

请以“遇见 ”为题,写一篇文章。要求:①立意自定;②文体自选;③书写规范,正确使用标点符号;④不得抄袭;⑤不少于600字。

第二单元 综合能力检测卷

1.A B项,佃户(diàn)。C项,炽热(chì)。D项,颔首低眉(hàn)。

2.A B项,“质”应为“置”。C项,“皇”应为“惶”。D项,“贯”应为“惯”。

3.C C项,杳无消息:一直得不到一点消息。不合语境。A项,抑扬顿挫:(声音)高低起伏和停顿转折。使用正确。B项,藏污纳垢:比喻包容坏人坏事。使用正确。D项,任劳任怨:做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。使用正确。

4.B B项,语序不当,应将“研究”与“了解”调换位置。

5.【答案示例】 ①熬粥还得有耐心(持续) ②读书如熬粥(读书也如此) (4分。意近即可)

【解题思路】 阅读文段可知,文段将“读书”比作“熬粥”,由下文的“要遵循‘好米、文火、持续’三大法则”可知①处谈熬粥的第三个法则,填体现“持续”的词即可。②处承上启下,由上段写“熬粥”过渡到下段写“读书”,填“读书如熬粥”或者“读书也如此”。

6.A 《朝花夕拾》是散文集。

7.【答案示例】 (1)守信用,实践诺言;相信,信从,信任;诚信不欺。(每点1分)

(2)海报中心图标为两个指纹合成的心,指纹代表信用、承诺,心代表信心、放心。海报的正上方是“信用让消费更放心”和“2019年消费维权年主题”两行字。“心”的下面是“中国消费者协会”。寓意:对消费领域信用体系的呼唤,对放心消费环境的期盼。(4分)

【解题思路】 (1)根据对材料内容的理解概括即可。①意志不坚强的人才智也不会高,说话没有信用的人做事也不会有好结果。②子贡问怎样治理国家。孔子说:“备足粮食,充实军备,老百姓信任统治者。”③自古以来管理百姓在于讲求诚信,一句诺言比百金还要重。(2)按照一定的顺序介绍画面主要内容并联系社会现实揣摩其寓意即可。

8.【答案示例】 端详儿子的来信,打听去部队的路;在庙会上买地图,端详儿女所在的城市;关注儿女们所在地的讯息。(每点1分,共3分)

【解题思路】 作答时,首先通读全文,根据儿女离开后母亲的一些行为进行概括。如“我”到浙江西南部山区的军营后,由“母亲每回收到我的信……向父亲打听通向部队的路”可概括出“端详儿子的来信,打听去部队的路”。

9.【答案示例】 运用动作描写,(1分)形象生动地写出了母亲看信时的情态。“颤悠悠地捧着”重在写其内心的激动,“端详”重在写其珍视儿子来信的心理。(2分)

【解题思路】 “颤悠悠地捧着”“端详”等是动作描写,结合句子具体分析表现的内容和传达的情感即可。

10.【答案示例】 依恋故土、勤劳能干、敬上爱下、教子有方的山村妇女。(每点1分,写出3点即可)

【解题思路】 作答时,通读全文,找出能体现母亲形象的内容进行概括即可。如从她单薄的身子,成了农家顶梁柱可看出她的勤劳能干;从她护送爷爷奶奶远行,牵挂儿女可看出她敬上爱下;等等。

11.【答案示例】 示例一:好。文章主要写的就是母亲对儿女的牵挂,且作者开篇就点明了题目,使得文章中心突出,一下子就抓住了读者的心。(3分)

示例二:不好。改过后太过直白,不如“母亲的诗和远方”有诗意,能激发读者的阅读兴趣。(3分)

【解题思路】 标题的作用一般有:①概括文章的主要内容;②作为文章的线索;③是作者感情的出发点;④具有象征意义;⑤语带双关;⑥是全文的“文眼”(提示文章中心);⑦引起读者的阅读兴趣。本题可根据标题的作用发表看法,言之有理即可。

12.【答案示例】 ④为人刚正(2分) ⑤审稿认真(2分)

【解题思路】 解答时,首先审清题意,确定答题范围是④⑤段。其次,细读相应的段落,第④段写钱瑗作为“最小的小鬼”却用自己的聪明才智巧妙发问,表现出她刚正的精神;第⑤段写作为审稿者的钱瑗一丝不苟、严谨认真的工作态度。最后,根据分析,提取关键词,仿照示例“学问高深”,组织语言作答即可。

13.【答案示例】 (1)“可”是儿童口吻(答“意为‘很、十分’”也可),表强调,(1分)表达了杨绛对钱锺书高深学问的钦佩和自豪。(1分)

(2)“嗅”的意思是闻(或:用鼻子辨别气味)。取喻于猎狗嗅觉的灵敏(或:借助比喻),(1分)传神地表现出钱瑗审稿的认真和敏锐。(1分)

【解题思路】 (1)句出自第②段,句中的“可”是程度副词,联系上下文语境可知,“他”指钱锺书,“可”用在“高大”的前面,强调了杨绛对钱锺书高深学问的钦佩和自豪。(2)句出自第⑤段,结合语境可知,这里的“她”指钱瑗,“嗅”是动词,这里用比喻形象地写出了钱瑗的认真和敏锐。

14.【答案示例】 在内容上,点明主旨,(1分)表达了作者因亲人离世内心漂泊无依的悲伤。(1分)三里河寓所从“家”到“客栈”,“我”由“终于有了一个家”到“家在哪里,我不知道”,心境的强烈反差增强了文章的艺术感染力,令读者唏嘘。(1分)在结构上,与文章开篇形成对照,首尾呼应,总结全文。(1分)

【解题思路】 联系上文内容可知,三里河寓所从“家”到“客栈”,由“终于有了一个家”到“家在哪里,我不知道”,可以看出作者心境的强烈反差。尾段一般是对全文内容的总结概括,通读全文可知,该段起到总结全文、照应开头的作用。

15.【答案示例】 ①杨绛一家三口在生活上互相照顾,两代人没有隔阂,是和睦的一家人。②杨绛一家三口在学习和工作上认真严谨,引经据典,出口成章,是儒雅的一家人。(每点2分)

【解题思路】 《人生没有永远》一文写杨绛一家人的生活、学习和工作,从生活上他们一家三口互相照顾可以看出他们一家人的和睦,从学习和工作上的点滴,可以看出他们一家人的严谨。分析时注意从细节入手。

16.【答案示例】 运用环境描写(或:点明时间),写出了夕阳西下、黄昏将至的景象,渲染了日暮途穷的氛围,烘托出诗人心中的无限离愁。(2分)

17.【答案示例】 对新生命的赞美;赞扬了落花呵护新生命的无私奉献精神;对理想信念的执着追求。(2分)

18.(1)突然 (2)放弃(放下,丢开) (3)应当 (4)全(都)(每小题1分,共4分)

19.(1)(伯牙)每次弹奏曲子,钟子期就能说尽它的旨趣(情趣)。(2分。关键词:穷、趣)

(2)近看画几乎不像任何事物。(2分。关键词:近、类)

20.【答案示例】 第一问:侧面描写,通过钟子期的“善听”来表现。(2分)第二问:先写董源的画“宜远观”,然后写“远观”和“近视”效果不同,最后以《落照图》为例加以说明。(2分)

【解题思路】 第一问,分析【甲】文可知,文中并没有对伯牙鼓琴进行过多的直接描述,而是通过钟子期的“善听”来表现他琴音的高妙,这是侧面描写的写作手法。第二问,要结合具体语句进行分析。“皆宜远观”先写董源的画都应该远观;“近视之几不类物象……如异境”具体写董源的画“远观”和“近视”效果不同;“如源画《落照图》……远峰之顶宛有反照之色”则以《落照图》为例加以说明。综上所述,逐层分析作答即可。

【参考译文】

【乙】董源擅长绘画,尤其拿手的是秋天山岚远景,大多描摹江南的真山,不用奇特峭拔的笔法。此后建业的僧人巨然效法董源的画法。大体上董源与巨然的画都适合远看,他们用笔非常粗放,近看画几乎不像任何事物,远看就觉得景物鲜明,意境深远绵长,如同人间胜境。例如董源画的《落照图》,近看没有什么效果,远看村落隐约深远,完全是一派晚景,远处山峰顶上好像有夕照的亮色,这是它的神妙之处。

21.【写作指导】 这是一道半命题作文题。写作前,要将题目补充完整,横线上所补写的内容可以是某个人、某种事物、某种精神,还可以是某种感受。行文时,要交代清楚“是在什么情况下遇见的”“遇见了什么”“遇见之后给自己带来了什么影响”,切忌内容空洞无物。在文章形式上,则可以采用题记式、小标题式、镜头式、日记体等,在第一时间抓住阅卷老师的眼球。

【佳作展台】

遇见诸葛亮

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”历史的洪流没有将你吞没,智慧超群,一代忠臣,你以独特的光芒照耀着历史。我穿越历史的迷雾,终于遇见你——诸葛亮。

忆往昔,运筹帷幄,决胜于千里之外,是你;智慧卓绝,一夜巧筹十万支箭,是你;巧借东风,火烧赤壁大败曹操,是你;军令如山,挥泪斩马谡,是你;鞠躬尽瘁,死而后已酬三顾,是你。千百年来,你早已成为智慧的化身、忠心的楷模,妇孺皆知。

读罢《三国》,我对你的结局万分感慨。灯灭星落五丈原时,你可曾后悔?为了刘氏江山,你凡事亲力亲为,尽心谋划,以至落得一个病躯。最终换来的,却是刘备临终前的假意试探,你可曾有过抱怨?多少人在看到刘禅乐不思蜀时愤恨痛心,替你惋惜,为你不值。

犹忆当日那个面如冠玉的年轻人,倚锄歌《梁父吟》,管仲、乐毅未如你才华满腹,子牙、子房亦逊于你的文韬武略。刘备的三顾茅庐才换来你的“将军既不相弃,愿效犬马之劳”。究竟是何事打动了你的心?又是何事让你决定追随于他?我想,必是你心怀天下、心忧黎民的雄心壮志。当看到天下大乱,群雄纷争,你不忍生灵涂炭,决定出山力挽狂澜。当求贤若渴、礼贤下士的刘备出现时,你甘愿追随其一生,尽忠职守,死而后已。

“汝可躬耕于此,勿得荒芜田亩。待我功成之日,即当归隐。”未出山便思归隐,当真是淡泊宁静之人。功成之日,应归隐田园,为何又为刘氏守那风雨飘摇之江山?星落五丈原后,遥遥田亩,终落得荒芜。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。”一段历史,千百年来被人们不停地传唱着。你的心志情思已无从考证,后人也只能从文字中略识你的能言善辩、足智多谋。

“古今多少事,都付笑谈中。”往事如烟,随风消散。但是,历史不会磨灭你的印记,后人不会忘记你鞠躬尽瘁、死而后已的精神。诸葛亮,你永远活在我们心中。

【名师点评】 文章写了自己“遇见”了历史人物诸葛亮,这种“遇见”其实是阅读中的遇见。通过写诸葛亮草船借箭、火烧赤壁、挥泪斩马谡、辅佐刘禅等事例,展现了诸葛亮的足智多谋和高尚节操,表达了对他深深的敬仰和赞美之情。作者引用事例,自然流畅,毫无堆砌之感。古诗文的引用,简练而富有韵味,典雅而富有表现力。

一、积累与运用。(26分)

1.下列加点字的注音全部正确的一项是(3分)

( )

A.酒肆(sì)

滞留(zhì)

一绺(liǔ)

深恶痛疾(wù)

B.佃户(tián)

粲然(càn)

赤裸(luǒ)

杳无消息(yǎo)

C.禁锢(gù)

炽热(zhì)

庚子(gēng)

藏污纳垢(gòu)

D.锃亮(zèng)

诘责(jié)

祖籍(jí)

颔首低眉(hán)

2.下列词语中没有错别字的一项是(3分)( )

A.和蔼 器宇 广袤无垠 为富不仁

B.蒙昧 窒息 无可质疑 鹤立鸡群

C.豌豆 尴尬 川流不息 诚皇诚恐

D.轮廓 匿名 黯然失色 司空见贯

3.下面句子中加点的成语运用有误的一项是(3分)

( )

A.开学典礼上,校长用抑扬顿挫、慷慨激昂的语调告诫学生们“笃志勤学”是成才之本。

B.这个事件让整个社会对娱乐圈的看法一下子偏激起来,认为娱乐圈就是藏污纳垢的地方。

C.这几天雾霾严重,走在马路上,几米外的公交站牌也杳无消息。

D.我们要高声赞美那些为北斗卫星导航系统任劳任怨、无私奉献的“北斗”幕后英雄们!

4.下列对病句的修改不正确的一项是(3分)

( )

A.高速磁悬浮列车运行时与轨道完全不接触,它没有轮子和传动机构,列车的悬浮、导向、驱动和制动靠的是利用电磁力来实现的。(应删掉“靠的”)

B.我市语委办策划与开展的“经典诵读”活动,有利于更多的人研究、了解国学经典。(在句末加“的诵读”)

C.考试前是否充分备考,是取得好成绩的关键。(在“取得”前加上“能否”)

D.认识沙尘暴、了解沙尘暴,是为了从科学的角度达到对沙尘暴进行预防,减少沙尘暴造成的损失。(删去“达到”)

5.在下面文段横线处补写恰当的语句,使语意完整连贯,内容贴切。每处不超过10个字。(4分)

要熬一锅好粥,首先要有“好米”,米好,是粥好的前提;有了“好米”,还须用“文火”,即要用比较弱的火来熬;除此之外,① ,一锅好粥,少说也得熬一个小时。?

② ,要遵循“好米、文火、持续”三大法则。只有做到读经典好书,用心细读,持之以恒地读,才能把书的精髓融入一个人的血脉之中,让人享用不尽,受益无穷。?

6.下列关于文学常识的表述,有误的一项是(3分)

( )

A.《藤野先生》选自鲁迅的小说集《朝花夕拾》,文章记述了作者留学日本仙台时,与他的老师藤野先生在交往过程中的几件事,表达了对老师的尊敬与怀念之情。

B.《回忆我的母亲》选自《朱德选集》,作者朱德是伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家。

C.《列夫·托尔斯泰》节选自《三作家》,作者是茨威格,他是奥地利著名小说家、传记作家。

D.《美丽的颜色》选自《居里夫人传》,体裁是传记。传记主要记述人物的生平事迹,作者可以在真实资料的基础上,渗透自己的某些情感、想象和推断,使传主形象更显丰满。

7.班级开展“人无信不立”的综合性学习活动,请你参与。(7分)

(1)根据下面的材料,概括“信”包括哪些方面的思想内涵。(3分)

①志不强者智不达,言不信者行不果。(《墨子·修身》)

②子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”(《论语·颜渊》)

③自古驱民在信诚,一言为重百金轻。(王安石《商鞅》)

(2)下图是中国消费者协会公布的2019年消费维权年主题宣传海报,请简要介绍海报的主要内容,并阐述其寓意。(4分)

二、现代文阅读。(28分)

(一)阅读下面的文字,回答问题。(12分)

母亲的诗和远方

江志强

在冀南山区生活了一辈子的母亲,到过的最远的地方是邯郸。而在她的生命中占有重要地位的天津、杭州、美国西雅图等地,却从未涉足。她时常端详着墙上的旧地图,神思千万里,徜徉在每一个牵挂的地方。

将光阴拉回三十年前,家乡交通不便,想出趟远门,需要做充足的准备工作。天不亮就得上路,翻山越岭几十里,到县城火车站买票。买好票,还得在站台上苦熬好几个钟头。终于盼来了火车,像见到了救命稻草,背起沉重的行李,兴高采烈冲上车,晃晃荡荡驶向远方。因此,若无要紧事,母亲不会打破空间的局限,而宁愿在大山里蜗居一生。

那年,父亲从部队转业后分到“邯钢”工作。母亲抱着我,陪着爷爷奶奶,时常往返于大山与邯郸之间。到邯郸之后,停留时间并不长,多则三五日,少则一两天,即打道回山。

后来,邯长(邯郸到长治)高速公路开通,从大山通向邯郸的路一下子缩短了很多,无须到县城坐火车,只须步行三五里,便到了公路路口。待到那辆红白相间的客车从山西方向开来,母亲踮起脚,高高地举着手,可劲地招着。车停后,先让爷爷奶奶上车,二老上车后,母亲高高地举起我,递给车上的爷爷,然后拎起大包小包上车。

高中毕业后,我穿上了军装,来到浙江西南部山区的一座军营。彼时,我坚持每周给母亲写封信。据父亲说,母亲每回收到我的信,总是颤悠悠地捧着,如获至宝,端详着信封上的邮戳,向父亲打听通向部队的路:从家乡乘坐4482次火车,到德州转车,搭K101次火车,直抵浙西南……

然而,母亲却从未踏上K101次火车,皆因爷爷奶奶身体已不如前,弟弟妹妹忙着考学,几个姑姑相继出嫁,父亲忙于工作,日日早出晚归……母亲那单薄的身子,成为这个普通农家的顶梁柱。

几年后,弟弟考上了天津大学,母亲又多了一份牵挂。

在一次庙会上,母亲买了一幅中国地图挂在墙上,一有时间就端详着地图。她的目光里,只有两处地方最有魅力,一是浙江,二是天津。因这两个地方有她的儿子。与此同时,她也用各种渠道搜集天津和浙江的讯息。每逢打电话,她竟对这两处远离故土的地方如数家珍:天津的狗不理包子、十八街麻花、杨柳青年画,甚至连霍元甲、张伯苓、严修、李叔同、马三立都能脱口而出,一个个“天津符号”,成为母亲口中的“关键词”。浙江虽说更远一些,母亲却记住了很多地名,除了杭州、温州、宁波、嘉兴等人人皆知的地方,还知道了我当兵附近的市县,如丽水、龙泉、缙云、云和……

妹妹高中毕业后,飞越大洋,到美国西雅图打工。于是,母亲屋里的墙壁上又多了一张世界地图。她戴着老花镜,目光越过广阔幽蓝的太平洋,看着彼岸的西雅图。当妹妹到伦敦一家公司实习,母亲又转过身,将目光移向了大西洋畔。母亲的房间并不大,却装着中国南北,装着世界。这几年,我和弟弟妹妹相继回乡工作、生活。我们商量,应该带母亲到天津、杭州游历一番,如果有条件,去一趟西雅图。谁知,母亲却摆摆手,拄着拐杖站到了地图前,说:“你们都回来了,守着我,再也不走了,我还图啥呢?在山里不也挺好吗?”

听着母亲的话,我感慨万端。母亲一生,与大山、土地为伴,可她的日子过得并不苟且。因为,她把我们抚养成人,使我们能学业有成,成家立业,平安生活。小小的家庭,开枝散叶,幸福美满。这,是她最渴盼的诗和远方啊。

8.母亲是用哪些办法来消解自己对儿女的牵挂的?请简要概括。(3分)

9.分析下面句子中加点词语的表达效果。(3分)

母亲每回收到我的信,总是颤悠悠地捧着,如获至宝,端详着信封上的邮戳,向父亲打听通向部队的路。

10.文中的母亲是一个怎样的人物形象?请简要概括。(3分)

11.如果将文章标题改成“母亲的牵挂”好不好?为什么?(3分)

(二)阅读下面的文字,回答问题。(16分)

人生没有永远

杨 绛

①自从迁居三里河寓所,我们好像跋涉长途之后,终于有了一个家,可以安顿下来了。

②我们仨,却不止三人。每个人摇身一变,可变成好几个人。例如阿瑗才五六岁的时候,我三姐就说:“你们一家呀,圆圆头最大,锺书最小。”我的姐姐妹妹都认为三姐说得对。阿瑗长大了,会照顾我,像姐姐;会陪我,像妹妹;会管我,像妈妈。阿瑗常说:“我和爸爸最‘哥们’,我们两个顽童,爸爸还不配做我的哥哥,只配做弟弟。”我又变为最大的。锺书是我们的老师,我和阿瑗都是好学生,虽然近在咫尺,我们如有问题,问一声就能解决,可是我们决不打扰他,我们都勤查字典,到无法自己解决才发问。他可高大了。但是他穿衣吃饭,都需我们母女把他当孩子般照顾,他又很弱小。

③他们两个会联成一帮向我“造反”,例如我出国期间,他们连床都不铺,预知我将回来,赶忙整理。我回家后,阿瑗轻声嘀咕:“狗窠真舒服。”有时他们引经据典的淘气话,我一时拐不过弯,他们得意地说:“妈妈有点笨哦!”我的确是最笨的一个。我和女儿也会联成一帮,笑爸爸是色盲,只识得红、绿、黑、白四种颜色。其实锺书的审美感远比我强,但他不会正确地说出什么颜色。我们会取笑锺书的种种笨拙。也有时我们夫妇联成一帮,说女儿是学究,是笨蛋,是傻瓜。

④我们对女儿,实在很佩服。我说:“她像谁呀?”锺书说:“爱教书,像爷爷;刚正,像外公。”她在大会上发言,敢说自己的话。她刚做助教,因参编《英汉小词典》,当了代表,到外地开一个全国性语言学大会。有人提出凡“女”字旁的字都不能用,钱瑗是最小的小鬼,她说:“那么,毛主席词‘寂寞嫦娥舒广袖’怎么说呢?”这个会上被贬得一文不值的大学者如丁声树、郑易里等老先生都喜欢钱瑗。

⑤钱瑗曾是教材评审委员会的审稿者。一次某校要找个认真的审稿者,校方把任务交给钱瑗。她像猎狗般嗅出这篇论文是抄袭的。她两个指头,和锺书一模一样地摘着书页,稀里哗啦地翻书,也和锺书翻得一样快,一下子找出了抄袭的原文。

⑥一九八七年师大外语系与英国文化委员会合作建立中英英语教学项目,钱瑗是建立这个项目的人,也是负责人。在一般学校里,外国专家往往是权威。一次师大英语系新聘的英国专家对钱瑗说,某门课他打算如此这般教。钱瑗说不行,她指示该怎么教。那位专家不服。据阿瑗形容:“他一双碧蓝的眼睛骨碌碌地看着我,像猫。”钱瑗带他到图书室去,把他该参考的书一一拿给他看。这位专家想不到师大图书馆竟有这些高深的专著。学期终了,他到我们家来,对钱瑗说“Yuan,you

worked

me

hard”,但是他承认“得益不浅”。师大外国专家的成绩是钱瑗评定的。

⑦阿瑗是我生平杰作,锺书认为的“可造之材”,我公公心目中的“读书种子”。她上高中学背粪桶,大学下乡下厂,毕业后又下放四清,九蒸九焙,却始终只是一粒种子,只发了一点芽芽。做父母的,心上不能舒坦。

⑧人世间不会有小说或童话故事那样的结局:从此,他们永远快快活活地一起过日子。

⑨人间没有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。

⑩人间也没有永远。

一九九七年早春,阿瑗去世。一九九八年岁末,锺书去世。我们三人就此失散了。就这么轻易地失散了。世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。现在,只剩下了我一人。

我清醒地看到以前当作“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道,我还在寻觅归途。

(节选自《我们仨》,有删改)

12.钱锺书、杨绛夫妇学贯中西,却对女儿钱瑗“实在很佩服”,第④段到第⑥段详细回忆了钱瑗的三件事情,仿照示例概括钱瑗令父母佩服之处,填写在横线上。(4分)

④ ⑤ ⑥学问高深?

13.结合语境,分析文中的画线句子中加点词的妙处。(4分)

(1)他可高大了。(2分)

(2)她像猎狗般嗅出这篇论文是抄袭的。(2分)

14.从内容上和结构上具体说说第段在文中的作用。(4分)

15.《人生没有永远》一文中,杨绛先生在耄耋之年回忆了一家三口往日的生活,请说说杨绛一家给你留下了怎样的印象。(4分)

三、古诗文阅读。(16分)

(一)阅读下面的诗歌,回答问题。(4分)

己亥杂诗

[清]龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

16.试分析首句写“白日斜”的作用。(2分)

17.三、四句包含了诗人哪些情感?(2分)

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

【甲】伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:“善哉!峨峨兮若泰山!”志在流水。钟子期曰:“善哉!洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下。心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听夫!志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?”

(选自《列子》)

【乙】董源①善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔。其后建业僧巨然②祖述③源法,大体源及巨然画笔皆宜远观,其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲④然,幽情远思,如异境。如源画《落照图》,近视无功,远观村落杳然深远,悉是晩景,远峰之顶宛有反照之色,此妙处也。

(节选自《梦溪笔谈》,有删改)

【注】 ①董源:五代南唐画家,南派山水画开山鼻祖。②巨然:僧人,五代宋初画家,师承董源。③祖述:效法、遵循前人的学说或行为。④粲:鲜明。

18.解释下列加点词在文中的意思。(4分)

(1)卒逢暴雨

卒: ?

(2)伯牙乃舍琴而叹曰

舍: ?

(3)皆宜远观

宜: ?

(4)悉是晚景

悉: ?

19.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)曲每奏,钟子期辄穷其趣。(2分)

(2)近视之几不类物象。(2分)

20.伯牙善琴,【甲】文主要采用什么写法来表现他琴音的高妙?董源善画,【乙】文怎样介绍他画作的奇妙?请简要分析。(4分)

四、作文。(50分)

21.《朗读者》第一期的主题词是“遇见”:“古往今来有太多太多的文字,在描写着各种各样的遇见……遇见仿佛是一种神奇的安排,它是一切的开始。”本单元我们在回忆性散文、传记中“穿越”时空,遇见了藤野先生、列夫·托尔斯泰、居里夫人……遇见,能够让我们感受到更多的美好。

请以“遇见 ”为题,写一篇文章。要求:①立意自定;②文体自选;③书写规范,正确使用标点符号;④不得抄袭;⑤不少于600字。

第二单元 综合能力检测卷

1.A B项,佃户(diàn)。C项,炽热(chì)。D项,颔首低眉(hàn)。

2.A B项,“质”应为“置”。C项,“皇”应为“惶”。D项,“贯”应为“惯”。

3.C C项,杳无消息:一直得不到一点消息。不合语境。A项,抑扬顿挫:(声音)高低起伏和停顿转折。使用正确。B项,藏污纳垢:比喻包容坏人坏事。使用正确。D项,任劳任怨:做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。使用正确。

4.B B项,语序不当,应将“研究”与“了解”调换位置。

5.【答案示例】 ①熬粥还得有耐心(持续) ②读书如熬粥(读书也如此) (4分。意近即可)

【解题思路】 阅读文段可知,文段将“读书”比作“熬粥”,由下文的“要遵循‘好米、文火、持续’三大法则”可知①处谈熬粥的第三个法则,填体现“持续”的词即可。②处承上启下,由上段写“熬粥”过渡到下段写“读书”,填“读书如熬粥”或者“读书也如此”。

6.A 《朝花夕拾》是散文集。

7.【答案示例】 (1)守信用,实践诺言;相信,信从,信任;诚信不欺。(每点1分)

(2)海报中心图标为两个指纹合成的心,指纹代表信用、承诺,心代表信心、放心。海报的正上方是“信用让消费更放心”和“2019年消费维权年主题”两行字。“心”的下面是“中国消费者协会”。寓意:对消费领域信用体系的呼唤,对放心消费环境的期盼。(4分)

【解题思路】 (1)根据对材料内容的理解概括即可。①意志不坚强的人才智也不会高,说话没有信用的人做事也不会有好结果。②子贡问怎样治理国家。孔子说:“备足粮食,充实军备,老百姓信任统治者。”③自古以来管理百姓在于讲求诚信,一句诺言比百金还要重。(2)按照一定的顺序介绍画面主要内容并联系社会现实揣摩其寓意即可。

8.【答案示例】 端详儿子的来信,打听去部队的路;在庙会上买地图,端详儿女所在的城市;关注儿女们所在地的讯息。(每点1分,共3分)

【解题思路】 作答时,首先通读全文,根据儿女离开后母亲的一些行为进行概括。如“我”到浙江西南部山区的军营后,由“母亲每回收到我的信……向父亲打听通向部队的路”可概括出“端详儿子的来信,打听去部队的路”。

9.【答案示例】 运用动作描写,(1分)形象生动地写出了母亲看信时的情态。“颤悠悠地捧着”重在写其内心的激动,“端详”重在写其珍视儿子来信的心理。(2分)

【解题思路】 “颤悠悠地捧着”“端详”等是动作描写,结合句子具体分析表现的内容和传达的情感即可。

10.【答案示例】 依恋故土、勤劳能干、敬上爱下、教子有方的山村妇女。(每点1分,写出3点即可)

【解题思路】 作答时,通读全文,找出能体现母亲形象的内容进行概括即可。如从她单薄的身子,成了农家顶梁柱可看出她的勤劳能干;从她护送爷爷奶奶远行,牵挂儿女可看出她敬上爱下;等等。

11.【答案示例】 示例一:好。文章主要写的就是母亲对儿女的牵挂,且作者开篇就点明了题目,使得文章中心突出,一下子就抓住了读者的心。(3分)

示例二:不好。改过后太过直白,不如“母亲的诗和远方”有诗意,能激发读者的阅读兴趣。(3分)

【解题思路】 标题的作用一般有:①概括文章的主要内容;②作为文章的线索;③是作者感情的出发点;④具有象征意义;⑤语带双关;⑥是全文的“文眼”(提示文章中心);⑦引起读者的阅读兴趣。本题可根据标题的作用发表看法,言之有理即可。

12.【答案示例】 ④为人刚正(2分) ⑤审稿认真(2分)

【解题思路】 解答时,首先审清题意,确定答题范围是④⑤段。其次,细读相应的段落,第④段写钱瑗作为“最小的小鬼”却用自己的聪明才智巧妙发问,表现出她刚正的精神;第⑤段写作为审稿者的钱瑗一丝不苟、严谨认真的工作态度。最后,根据分析,提取关键词,仿照示例“学问高深”,组织语言作答即可。

13.【答案示例】 (1)“可”是儿童口吻(答“意为‘很、十分’”也可),表强调,(1分)表达了杨绛对钱锺书高深学问的钦佩和自豪。(1分)

(2)“嗅”的意思是闻(或:用鼻子辨别气味)。取喻于猎狗嗅觉的灵敏(或:借助比喻),(1分)传神地表现出钱瑗审稿的认真和敏锐。(1分)

【解题思路】 (1)句出自第②段,句中的“可”是程度副词,联系上下文语境可知,“他”指钱锺书,“可”用在“高大”的前面,强调了杨绛对钱锺书高深学问的钦佩和自豪。(2)句出自第⑤段,结合语境可知,这里的“她”指钱瑗,“嗅”是动词,这里用比喻形象地写出了钱瑗的认真和敏锐。

14.【答案示例】 在内容上,点明主旨,(1分)表达了作者因亲人离世内心漂泊无依的悲伤。(1分)三里河寓所从“家”到“客栈”,“我”由“终于有了一个家”到“家在哪里,我不知道”,心境的强烈反差增强了文章的艺术感染力,令读者唏嘘。(1分)在结构上,与文章开篇形成对照,首尾呼应,总结全文。(1分)

【解题思路】 联系上文内容可知,三里河寓所从“家”到“客栈”,由“终于有了一个家”到“家在哪里,我不知道”,可以看出作者心境的强烈反差。尾段一般是对全文内容的总结概括,通读全文可知,该段起到总结全文、照应开头的作用。

15.【答案示例】 ①杨绛一家三口在生活上互相照顾,两代人没有隔阂,是和睦的一家人。②杨绛一家三口在学习和工作上认真严谨,引经据典,出口成章,是儒雅的一家人。(每点2分)

【解题思路】 《人生没有永远》一文写杨绛一家人的生活、学习和工作,从生活上他们一家三口互相照顾可以看出他们一家人的和睦,从学习和工作上的点滴,可以看出他们一家人的严谨。分析时注意从细节入手。

16.【答案示例】 运用环境描写(或:点明时间),写出了夕阳西下、黄昏将至的景象,渲染了日暮途穷的氛围,烘托出诗人心中的无限离愁。(2分)

17.【答案示例】 对新生命的赞美;赞扬了落花呵护新生命的无私奉献精神;对理想信念的执着追求。(2分)

18.(1)突然 (2)放弃(放下,丢开) (3)应当 (4)全(都)(每小题1分,共4分)

19.(1)(伯牙)每次弹奏曲子,钟子期就能说尽它的旨趣(情趣)。(2分。关键词:穷、趣)

(2)近看画几乎不像任何事物。(2分。关键词:近、类)

20.【答案示例】 第一问:侧面描写,通过钟子期的“善听”来表现。(2分)第二问:先写董源的画“宜远观”,然后写“远观”和“近视”效果不同,最后以《落照图》为例加以说明。(2分)

【解题思路】 第一问,分析【甲】文可知,文中并没有对伯牙鼓琴进行过多的直接描述,而是通过钟子期的“善听”来表现他琴音的高妙,这是侧面描写的写作手法。第二问,要结合具体语句进行分析。“皆宜远观”先写董源的画都应该远观;“近视之几不类物象……如异境”具体写董源的画“远观”和“近视”效果不同;“如源画《落照图》……远峰之顶宛有反照之色”则以《落照图》为例加以说明。综上所述,逐层分析作答即可。

【参考译文】

【乙】董源擅长绘画,尤其拿手的是秋天山岚远景,大多描摹江南的真山,不用奇特峭拔的笔法。此后建业的僧人巨然效法董源的画法。大体上董源与巨然的画都适合远看,他们用笔非常粗放,近看画几乎不像任何事物,远看就觉得景物鲜明,意境深远绵长,如同人间胜境。例如董源画的《落照图》,近看没有什么效果,远看村落隐约深远,完全是一派晚景,远处山峰顶上好像有夕照的亮色,这是它的神妙之处。

21.【写作指导】 这是一道半命题作文题。写作前,要将题目补充完整,横线上所补写的内容可以是某个人、某种事物、某种精神,还可以是某种感受。行文时,要交代清楚“是在什么情况下遇见的”“遇见了什么”“遇见之后给自己带来了什么影响”,切忌内容空洞无物。在文章形式上,则可以采用题记式、小标题式、镜头式、日记体等,在第一时间抓住阅卷老师的眼球。

【佳作展台】

遇见诸葛亮

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”历史的洪流没有将你吞没,智慧超群,一代忠臣,你以独特的光芒照耀着历史。我穿越历史的迷雾,终于遇见你——诸葛亮。

忆往昔,运筹帷幄,决胜于千里之外,是你;智慧卓绝,一夜巧筹十万支箭,是你;巧借东风,火烧赤壁大败曹操,是你;军令如山,挥泪斩马谡,是你;鞠躬尽瘁,死而后已酬三顾,是你。千百年来,你早已成为智慧的化身、忠心的楷模,妇孺皆知。

读罢《三国》,我对你的结局万分感慨。灯灭星落五丈原时,你可曾后悔?为了刘氏江山,你凡事亲力亲为,尽心谋划,以至落得一个病躯。最终换来的,却是刘备临终前的假意试探,你可曾有过抱怨?多少人在看到刘禅乐不思蜀时愤恨痛心,替你惋惜,为你不值。

犹忆当日那个面如冠玉的年轻人,倚锄歌《梁父吟》,管仲、乐毅未如你才华满腹,子牙、子房亦逊于你的文韬武略。刘备的三顾茅庐才换来你的“将军既不相弃,愿效犬马之劳”。究竟是何事打动了你的心?又是何事让你决定追随于他?我想,必是你心怀天下、心忧黎民的雄心壮志。当看到天下大乱,群雄纷争,你不忍生灵涂炭,决定出山力挽狂澜。当求贤若渴、礼贤下士的刘备出现时,你甘愿追随其一生,尽忠职守,死而后已。

“汝可躬耕于此,勿得荒芜田亩。待我功成之日,即当归隐。”未出山便思归隐,当真是淡泊宁静之人。功成之日,应归隐田园,为何又为刘氏守那风雨飘摇之江山?星落五丈原后,遥遥田亩,终落得荒芜。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。”一段历史,千百年来被人们不停地传唱着。你的心志情思已无从考证,后人也只能从文字中略识你的能言善辩、足智多谋。

“古今多少事,都付笑谈中。”往事如烟,随风消散。但是,历史不会磨灭你的印记,后人不会忘记你鞠躬尽瘁、死而后已的精神。诸葛亮,你永远活在我们心中。

【名师点评】 文章写了自己“遇见”了历史人物诸葛亮,这种“遇见”其实是阅读中的遇见。通过写诸葛亮草船借箭、火烧赤壁、挥泪斩马谡、辅佐刘禅等事例,展现了诸葛亮的足智多谋和高尚节操,表达了对他深深的敬仰和赞美之情。作者引用事例,自然流畅,毫无堆砌之感。古诗文的引用,简练而富有韵味,典雅而富有表现力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读