部编版语文八年级上册第二单元拓展阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第二单元拓展阅读(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-10 10:13:30 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

第6课

藤野先生

阅读下面的文字,回答问题。(12分)

回忆老师陈寅恪

季羡林

①要论我同寅恪先生的关系,应该从六十五年前的清华大学算起。

②我于1930年考入国立清华大学,入西洋文学系。西洋文学系有一套完整的教学计划,必修课规定得有条有理,完完整整;但是给选修课留下的时间是很富裕的。除了选修课以外,还可以旁听或者偷听。教师不以为忤,学生各得其乐。我曾旁听过朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课,都安然无恙,而且因此同郑振铎先生建立了终生的友谊。

③但也并不是一切都一帆风顺。我同一群学生去旁听冰心先生的课。她当时极年轻,而名满天下。我们是慕名而去的。冰心先生满脸庄严,不苟言笑。看到课堂上挤满了这样多学生,知道其中有“诈”,于是威仪俨然地下了“逐客令”:“凡非选修此课者,下一堂不许再来!”我们悚然而听,憬然而退,从此不敢再进她讲课的教室。四十多年以后,我同冰心重逢,她已经变成了一个慈祥和蔼的老人,由怒目金刚一变而为慈眉菩萨。我向她谈起她当年“逐客”的事情,她已经完全忘记,我们相视而笑,有会于心。

④就在这个时候,我旁听了寅恪先生的佛经翻译文学。参考书用的是《六祖坛经》,我曾到城里一个大庙里去买过此书。寅恪师讲课,同他写文章一样,先把必要的材料写在黑板上,然后再根据材料进行解释、考证、分析、综合,对地名和人名更是特别注意。他的分析细入毫发,如剥蕉叶,愈剥愈细愈剥愈深,一本实事求是的精神,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。他仿佛引导我们走在山阴道上,盘旋曲折,山重水复,柳暗花明,最终豁然开朗,把我们引上阳关大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无法比拟的享受。寅恪师这种实事求是的学风,影响了我的一生。

⑤在清华时,除了上课以外,同陈师的接触并不太多。我没到他家去过一次。有时候,在校内林荫道上,在熙往攘来的学生之流中,会见到陈师去上课。他身着长袍,朴素无华,肘下夹着一个布包,里面装满了讲课时用的书籍和资料。不认识他的人,恐怕大都把他看成是琉璃厂某一个书店的到清华来送书的老板,绝不会知道,他就是名扬海内外的大学者。他同当时清华留洋归来的大多数西装革履、发光鉴人的教授,迥乎不同。在这一方面,他也给我留下了毕生难忘的印象,令我受益无穷。

⑥离开了水木清华,我同寅恪先生有一个长期的别离。我在济南教了一年国文,就到了德国哥廷根大学。到了这里,我开始学习梵文、巴利文等。在我一生治学的道路上,这是一个极关重要的转折点。我从此告别了歌德和莎士比亚,同释迦牟尼和弥勒佛打起交道来。不用说,这个转变来自寅恪先生的影响。真是无巧不成书,我的德国老师瓦尔德施米特教授同寅恪先生在柏林大学是同学,同为吕德斯教授的学生。这样一来,我的中德两位老师同出一个老师的门下。有人说:“名师出高徒。”我的老师和太老师们不可谓不“名”矣,可我这个徒却太不“高”了。忝列门墙,言之汗颜。但不管怎样说,这总算是一个中德学坛上的佳话吧。

(有删改)

第②段中加点词语“安然无恙”在文中具体指什么?

(2分)

选文第③段较为详细地叙写冰心先生有何用意?(4分)

赏析第④段画横线的句子。(3分)

4.陈寅恪老师对“我”有哪些积极影响?(3分)

1.【答案示例】指相安无事地旁听朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课。(2分)

【解题思路】“安然无恙”原指人平安没有疾病,后泛指平平安安,没有受到任何损伤。结合前面的“除了选修课以外,还可以旁听或者偷听。教师不以为忤,学生各得其乐”,可以推测此处应为相安无事旁听其他老师的课。

2.【答案示例】用一次不太顺利的旁听冰心先生课的经历来突出陈寅恪先生的课给作者的如坐春风之感,给作者“无法比拟的享受”;展示了两位老师不同的形象、风格,从而使陈寅恪先生的形象更加丰满。(每点2分)

【解题思路】选文主要是回忆陈寅恪老师的,第③段写“我”旁听冰心先生课的不顺利,展示了两位老师不同的形象、风格。

3.【答案示例】运用比喻的修辞手法,(1分)形象生动地表现了陈寅恪先生讲课时的细致入微、层层深入,表现了陈寅恪先生学识渊博,授课水平高。(2分)

【解题思路】赏析句子一般可从以下两点入手:(1)通读句子,理解句子意思,找出句子特点;(2)根据句子特点,从修辞手法、句式、用词等角度分析,注意说明其表达效果。

画线句将陈寅恪先生讲课时引导学生分析一个个问题,最终获得真知比作引导学生走山路,最终将学生引上阳关大道,生动传神地表现了陈寅恪先生学识渊博,授课水平高。

4.【答案示例】实事求是的学风影响了“我”的一生;朴素无华的穿着令“我”受益无穷;在陈寅恪老师的影响下,“我”告别了文学研究转向佛学研究。(每点1分)

【解题思路】解答此题,要紧扣陈寅恪老师对“我”的积极影响,从选文中提取关键词句分析。细读选文可知,本题的阅读区间在第④段、第⑤段和第⑥段,抓住关键句分点概括即可。如第④段“寅恪师这种实事求是的学风,影响了我的一生”,第⑤段“朴素无华”“令我受益无穷”等。

回忆我的母亲

阅读下面的文字,回答问题。(15分)

血脉里的眷恋

①我常常想起的一个人是我的父亲。父亲是女儿生命中邂逅的第一个男人,是那个永远可以纵容她的任性,呵护她的无理,给她对人性和对爱情的信任,给她如山一样臂膀的人。我不知道要经过多少年,女儿才能一一解开对父爱的误读。

②小时候,父亲在我心里只是严厉而已。最先教我背诗词的人是他,最先教我读古文的人是他,最先教我临字帖的人也是他。一直到我上了中文系,读了研究生,几乎我写的每一篇论文,父亲都要一字一字地给我修改,不仅改文章的层次,甚至还会改我倒插笔的笔序,所以,他改完的文章,往往比我原文的字数还要多。但是直到父亲辞世,我在心里对他都是有一点点畏惧的。直到多年以后,母亲告诉了我一件事情,这是一件在父亲生前我一直不知道的事。

③那天是他的六十大寿,当时的北京天寒地冻。我正在读大学,中午从学校骑自行车回家,买了一个大蛋糕。因为怕纸盒把蛋糕撞得歪歪散散,所以我一只手扶着车把,一只手拎着蛋糕盒子,在寒风里费了好大的劲儿骑回家。跑上四楼,我兴高采烈地说:“爸,我下午去上课,等我放学回来,晚上给您过生日,咱们吃这个大蛋糕。”父亲漫不经心地瞥了一眼,说:“嗨,这都是你们小孩儿吃的东西,我才不吃这个呢。”我当时心里还想,太不给面子了,可是看父亲笑了笑,我也没多想,就跑回去上课了。下课回来,母亲已经把蛋糕从盒子里拿出来,我们一起切蛋糕,说说笑笑。我记得自己还将枫叶贴在白卡纸上,写上诗,专门给父亲做了一个生日卡。父亲的六十大寿过得非常高兴,即便嘴上说不爱吃蛋糕,我看他也把那一大盘吃得干干净净。

④多年以后,母亲才告诉了我这个故事的另一个版本。那天下午我上学之后,家里来了一个世交家的孩子,刚刚上大学的男孩,叫涛涛。父亲顺口就跟他说:“涛涛啊,这是你小丹姐姐刚给我买的蛋糕,我又不爱吃这个,你拿走吧。”涛涛欢天喜地,捧着蛋糕就走了。

⑤大概又过了一会儿,离我下午放学不到一个小时,父亲开始像一个犯了错的小孩子一样,在屋子里坐卧不安,走来走去。母亲问他怎么了,父亲就小声叨叨:“我犯错了,那个蛋糕是丫头给我买的,我不爱吃也不能给别人啊!你快帮我想想,那蛋糕的盒子是什么颜色,蛋糕是什么牌子,丫头在蛋糕上面写的是什么字。你能想起多少,咱俩往一块儿凑,我得去蛋糕店买一个一模一样的蛋糕。”随后,父亲就慌慌张张地出了门,骑上自行车,冒着寒风满大街去找,找那个他根本不爱吃的蛋糕。据说,在我回到家的一刻钟之前,我六十岁的老父亲,拎着一盒最相似的蛋糕,呼哧呼哧地回到家。这就是我的父亲,这就是一直被我误读的那个父亲。

⑥我总是想起《论语》上的那句话:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。”父母安康俱在的时候,儿女的心永远是欣慰的、骄傲的,还带着一点点受娇宠的、活泼的欣然;但一想到他们年岁已高,自己膝前尽孝的日子不多了,就会忧惧丛生。

⑦在我的父亲离去之后,我才知道人生中总有一些遗憾,就是他们健在的时候,我还不能深深地懂得他们的爱。在他们离去之后,我才一天比一天明白,父母亲人之爱有时候要隐忍多少委屈!要承受多少误读!

⑧在父亲病重的那几年里,每一次通电话他都跟我说:“丫头你忙你的,不用来回跑。”我有时候还真听了他的话,其实现在想起来,才知道他的心有多么疼,他是有多么想我。我生命中最大的遗憾,就是父亲没有等到我的孩子出生就去世了。不养儿不知父母恩,自己有了孩子后,才格外想念逝去的亲人。这血脉里的眷恋,是我们在长辈生前没来得及懂得的那些忏悔,还有他们走后魂牵梦萦的思念。

⑨在女儿两三岁的那年秋天,我买来了大闸蟹,我从螃蟹壳里慢慢地掏出一勺蟹黄,滴上一点姜醋,满地追小不点儿,一边追一边说:“乖,过来吃一口,就吃一口。”这个时候,母亲也掏出来一勺蟹黄,多放了一点姜醋,在后边追我,说:“丫头,你回头,你吃上这口,再去追你闺女。”那个瞬间,在我的记忆中永远不可磨灭。

(选自于丹《人间有味是清欢》,有删改)

1.从全文看,父亲为“我”做了哪些事?(4分)

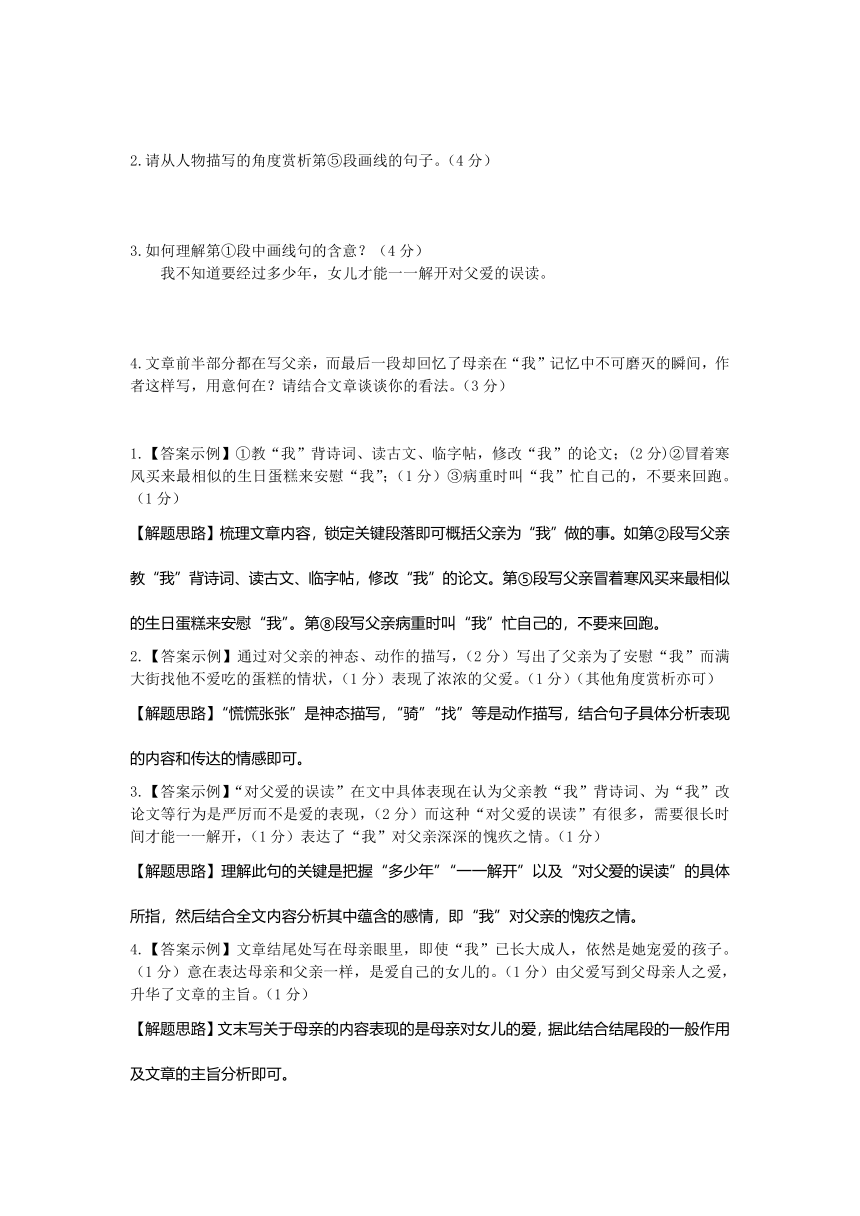

2.请从人物描写的角度赏析第⑤段画线的句子。(4分)

3.如何理解第①段中画线句的含意?(4分)

我不知道要经过多少年,女儿才能一一解开对父爱的误读。

4.文章前半部分都在写父亲,而最后一段却回忆了母亲在“我”记忆中不可磨灭的瞬间,作者这样写,用意何在?请结合文章谈谈你的看法。(3分)

1.【答案示例】①教“我”背诗词、读古文、临字帖,修改“我”的论文;(2分)②冒着寒风买来最相似的生日蛋糕来安慰“我”;(1分)③病重时叫“我”忙自己的,不要来回跑。(1分)

【解题思路】梳理文章内容,锁定关键段落即可概括父亲为“我”做的事。如第②段写父亲教“我”背诗词、读古文、临字帖,修改“我”的论文。第⑤段写父亲冒着寒风买来最相似的生日蛋糕来安慰“我”。第⑧段写父亲病重时叫“我”忙自己的,不要来回跑。

2.【答案示例】通过对父亲的神态、动作的描写,(2分)写出了父亲为了安慰“我”而满大街找他不爱吃的蛋糕的情状,(1分)表现了浓浓的父爱。(1分)(其他角度赏析亦可)

【解题思路】“慌慌张张”是神态描写,“骑”“找”等是动作描写,结合句子具体分析表现的内容和传达的情感即可。

3.【答案示例】“对父爱的误读”在文中具体表现在认为父亲教“我”背诗词、为“我”改论文等行为是严厉而不是爱的表现,(2分)而这种“对父爱的误读”有很多,需要很长时间才能一一解开,(1分)表达了“我”对父亲深深的愧疚之情。(1分)

【解题思路】理解此句的关键是把握“多少年”“一一解开”以及“对父爱的误读”的具体所指,然后结合全文内容分析其中蕴含的感情,即“我”对父亲的愧疚之情。

4.【答案示例】文章结尾处写在母亲眼里,即使“我”已长大成人,依然是她宠爱的孩子。(1分)意在表达母亲和父亲一样,是爱自己的女儿的。(1分)由父爱写到父母亲人之爱,升华了文章的主旨。(1分)

【解题思路】文末写关于母亲的内容表现的是母亲对女儿的爱,据此结合结尾段的一般作用及文章的主旨分析即可。

第8课

列夫·托尔斯泰

阅读下面的文字,回答问题。(12分)

陋室德馨

王忠民

①一天下午,我带两位年轻编辑去北京木樨地一处老居民楼拜访文老。文老者,年近九旬的文洁若女士也,著名翻译家。川端康成、三岛由纪夫等日本作家的作品,很多都是经由她翻译才呈现在我国读者面前的。她与丈夫萧乾晚年合译了巨著《尤利西斯》,这可以说是文坛盛事、译界壮举,至今无人能与之相媲美。

②这样的一位翻译家,原本以为她一定居于宽敞明亮、富丽堂皇的屋子,可是当她微驼着背,慢慢开门请我进去后,我暗暗吃惊当下居然还存在如此简陋的居室:一张简易的铁腿沙发,几把早已过时的带靠背的铁腿椅子,以及一张有裂缝的书桌和几个破旧的书柜,这就是文老全部的家具了。狭小的客厅给人感觉只是一个杂乱的储物间,只不过到处堆放的全是书籍而已。倒是墙壁上挂着的不少相框很引人注目,那都是文老和已去世十多年的丈夫不同时期的照片,帧帧生动,仿佛漫长时空中的一个个路标,默然而又鲜活,朴素而又温馨。

③这是两年前我拜访文老时的情景。再次踏进她的家门,感觉书更多了,屋子更挤、更乱了。一下来了几个人,连互相错错身都有些困难。老人从里屋缓缓地拿出来一把仍然是铁腿的椅子,让我们坐,可是那把椅子在我们几个人的手中传了一遍,始终没能挤出让它落脚的地方。

④家虽乱,但是文老记忆清晰,说话清楚,思维一点儿也不显凌乱。她一边说“我要给你们每人送一本书”,一边就去里屋拿书。我们都自觉地给她让出一条通向里屋的“小径”。她仍然是缓缓地进去,不一会儿,怀抱一摞书又缓缓地出来。一时间,我们都缄默无语了,只是静静地盯着这个慢慢腾腾、却又稳稳当当移动的身躯。我忽然觉得,她仿佛不是从逼仄得连身体都挪不开的客厅穿过,而是行进在异常宽阔的人生大道上,而且走得气定神闲、无所畏惧。

⑤看她坐定在书桌旁,从一摞萧乾先生所著的《此情堪忆——萧乾心灵地图》中,有条不紊地抽一本写一本。每一本上都极工整地写上姓名、年月日,再并排钤好她和丈夫萧乾两人的印,不由得让人心生敬意。她写被赠人姓名时,不管你的另一半在不在现场,都必须写上夫妻双方的大名,郑重如一项仪式。她沉静地书写,握笔的手一点儿也没有颤抖的样子。她凝视专注,一丝不苟,那份认真,由不得你不感动。她脸上的那种“纯天然”的表情,没法不在你的心底留下长久的印记。轮到给我题写时,老人误把在场的李建华先生的夫人闫晶当成了我的夫人,工工整整地题了“王忠民闫晶伉俪惠存”两行字。身边的年轻编辑小周轻声提醒我:“文老好像写错名字了耶!”我冲她使个眼色,让她不要声张,以免坏了老人的兴致。没想到老人很快发现错误,赶紧拿起胶带,贴在“闫晶”两字上费事地去粘,又翻找出涂改液,在粘过的地方轻轻地涂抹,之后才小心翼翼地写上我爱人的名字。我的心再次被深深地打动了!这样的一个细节,在当下浮躁的社会中不能不让人感觉肃穆;这样的一个细节,于心灵的荒原上不啻是一声春雷!我想,如果小说家要描写这样一个细节,那得花多少时间去苦思冥想?如果表演者要表演这样一个细节,又要花多长时间去搜录生活?可是于文老而言,只是她不经意、习惯性的一个动作,仅仅是她一以贯之的处世态度而已,犹如长河中随时溅起的一朵浪花、表盘上不间断的一声嘀嗒般寻常!

⑥和文老谈话,纯粹坦荡、舒畅自然,丝毫感觉不到居高临下的冰冷或虚于应付的敷衍;面对着文老,你会觉得诸多复杂的东西都被滤去了,层叠伪饰的东西都被剥净了,剩下的,只是她的简单——皇皇巨著下的素颜、深邃思想中的本真,如有幽香氤氲在我们心中。

⑦走出这间简陋的居室,我不禁想起了刘禹锡的《陋室铭》,“斯是陋室,惟吾德馨”,诚如是!

(有删改)

1.结合第②段,简要概括文洁若女士的居所“陋”在何处。(2分)

2.请从遣词造句的角度,品析第④段加点词“慢慢腾腾”“稳稳当当”的表达效果。(4分)

3.综观全文,说说作者眼中的文洁若女士有哪些美好品德。(3分)

4.选文以“陋室德馨”为题,有哪些好处?(3分)

1.【答案示例】①家具简易破旧;②客厅狭小杂乱。(每点1分)

【解题思路】作答时,首先根据提示锁定答案所在区域,即第②段;然后通读该段,从中找出表现文洁若女士居所“陋”的内容;最后用简洁的语言分条概括作答即可。从“一张简易的铁腿沙发……这就是文老全部的家具了”,可知文洁若女士居所的家具简易破旧;从“狭小的客厅给人感觉只是一个杂乱的储物间,只不过到处堆放的全是书籍而已”,可知其居所的客厅狭小杂乱。

2.【答案示例】示例一:“慢慢腾腾”生动细致地描绘出文洁若女士“从逼仄得连身体都挪不开的客厅穿过”时困难、小心、缓慢的样子,突出其房间狭小、年迈行动不便;而“稳稳当当”则生动形象地写出了文洁若女士的精神气质——气定神闲、无所畏惧。另外叠词的运用增强了语言的韵律感,富有节奏美、音乐美,富有表现力。

示例二:“慢慢腾腾”“稳稳当当”这两个叠词的运用,起到了强调作用,将文洁若女士动作缓慢但气定神闲、无所畏惧的形象表现得淋漓尽致。

(4分,意近即可)

【解题思路】作答时,首先分析两个加点词,然后探究其在表现人物形象方面的作用即可。

3.【答案示例】①生活简朴;②一丝不苟、严谨细致;③纯粹坦荡、简单本真。(3分)

【解题思路】

作答时,首先通读全文,找出能表现文洁若女士美好品德的内容。如从她的居室的陈设,可以看出她是一个生活简朴的人;从赠书及题字等事,可以看出她的一丝不苟、严谨细致;从“我”与她的交谈,又可以看出她的纯粹坦荡、简单本真。然后用简洁的语言分条概括即可。

4.【答案示例】化用刘禹锡的“斯是陋室,惟吾德馨”赞美了文老的美好品德;(1分)设置悬念,能激发读者的阅读兴趣;(1分)同时揭示文章主旨。(1分)

【解题思路】标题化用刘禹锡的“斯是陋室,惟吾德馨”,赞美主人公文老的美好品德,同时也设置了悬念——谁陋室德馨,从而激发读者的阅读兴趣;另外,也揭示了文章主旨。

第9课

美丽的颜色

阅读下面文字,回答问题。(15分)

回忆齐白石先生

新凤霞

①我从小学戏,没有读过书。1951年与书香门第的后生吴祖光结婚。后来,我成为齐白石老先生的干女儿。齐老常常手把手教我画画,他还教导我:“搞艺术也是表现自己,就如我画画、你唱戏,道理都一样——讲骨气,讲正义,有勇气,最重要的都是表现自己。”

②我因演出繁忙,不可能在画画上画出成绩来。但我在演戏上,是遵照齐老的教导做的,在舞台上我挺胸抬头唱戏,面向观众。我演的节目,塑造的人物,大都是一些争取自由、有正义感、有反抗精神的古今女性。如《刘巧儿》中的刘巧儿,《杨三姐告状》中的杨三姐等。放开手画画,挺起胸唱戏,这是我向齐老学画得到的最珍贵的启示。

③有一天,裱画家刘金涛陪我去齐老家学画画,恰好齐老一人在家。金涛兄说:“今天齐老可要好好教干女儿画画了。”齐老让金涛铺好纸,高兴地把我叫到他身边,手里拿着一支笔:“来吧,画一张。”我心想:“做艺术家就不能退后,这也算是第一课。”于是我接过笔,放开了手,大甩笔画了一个小兔。齐老高兴得像孩子:“好!好!这个小兔画得有神,就是嫩了点儿,好!”稍微停顿了一下,他接着说:“我是看看凤霞有没有胆子。画画的敢甩笔杆子,当伙计的敢端盘子,唱曲的敢扣弦子,当裁缝的敢下剪子。凤霞有胆子,有艺术家的气魄!”

④齐老是很重情义的。记得他过九十大寿,我跟金涛兄去给他拜寿,他领着我们来到后院,我看到北面墙上有个小洞,里边有一个牌位,写着“贤妻宝珠灵位”。齐老默默鞠躬,我当然也照着做了。齐老严肃地指着灵位说:“这是你娘的灵位,我每天都要来看她,她跟我只是受罪了,没有享过福。”齐老说着眼睛湿润了。我感觉到齐老的感情是非常深的,平时几乎不流露。

⑤齐老对看门的老尹很严格,可是也不亏待他。齐老说:“对佣人要宽厚,有好处。”老尹为人善良,老是拿着笤帚不停地打扫。齐老不给他工钱,每月给他画张画,有时为了奖励,给他多画一张,老尹就知足了。因此,祖光去齐老家,老尹总喜欢挽着祖光,去他的小门房看看齐老给他的画,他手里真有好画。祖光从老尹手里买了不少画。老尹对金涛说:“吴祖光大方,我说多少钱从不少给,有时多给了还不让找钱。”齐老不只对老尹这样,无论对谁,都一律同等对待。

⑥齐老在生活中始终保持着他当木工时的朴素习惯。有一次,金涛兄和我陪齐老吃饭,一位梳着圆头的女佣人为老人端上一些饭菜,一盘豆豉辣椒,一碗腊肉素白菜汤,都是些小盘小碗。金涛兄吃完,小声对我说:“我没有吃饱。”但我吃了两碗饭,喝了一碗汤,急着要看齐老画画。齐老对秘书武大姐和我说:“你们就是不考虑金涛是爱吃的人,我的小女儿凤霞吃什么都行,今天金涛肯定没吃好,下次请您去曲园吃。”

⑦齐老有很多学生,老人画画时大家都围在一边看,老人一声不响闷头画。可是在大家不在的时候,他就边画边教我如何用笔,如何调色,如何心里有实物,手上疏能跑车、密不透风,画出实物的神采来。画得不像不要紧,可一定要神似。他还说:“你毕竟不是在照相,你是根据实物,经过你的画笔,再创造出你所想象的神采,这才叫艺术品的神韵,原封不动画出的桃子是匠气作品,要琢磨怎样画活了,看着已像离开了纸。”

⑧也真是这样,看看齐老画的一篮桃子:那大桃压在简陋的篮子上,大胖桃子的丰满可爱,竹篮子的单薄负重都跃然纸上。由此,能够看出齐白石的艺术家风度。我看齐老画画,再仔细研究齐老的画,再回想齐老的教导“你画画跟唱戏一样,不可死学原搬,要记住花力气,下苦功,再创造,不能不进取啊”,真是受益匪浅。

(有删改)

1.在向齐老学习画画的过程中,“我”获得了哪些唱戏方面的启示?(3分)

2.从选文④⑤⑥段看,齐白石先生具有怎样的精神品质?(3分)

3.请对选文中加波浪线的句子进行简要赏析。(每小题3分,共6分)

(1)好!好!这个小兔画得有神,就是嫩了点儿,好!

(2)那大桃压在简陋的篮子上,大胖桃子的丰满可爱,竹篮子的单薄负重都跃然纸上。

4.选文在选材上有什么特点?(3分)

1.【答案示例】讲骨气,讲正义,有勇气,勇于表现自己,挺起胸唱戏;不可死学原搬,要花力气,下苦功,再创造,求进取。(3分,只答“讲骨气,讲正义,有勇气,勇于表现自己,挺起胸唱戏”给2分;只答“不可死学原搬,要花力气,下苦功,再创造,求进取”也可给2分,意思对即可)

【解题思路】解答本题,首先锁定相关语段,然后提取信息归纳概括即可。①—③段讲述了齐白石先生教育“我”唱戏、画画都要“讲骨气,讲正义,有勇气,最重要的都是表现自己”,于是“我”“挺起胸唱戏”。第⑦⑧段,齐白石先生则教导“我”“画画跟唱戏一样,不可死学原搬,要记住花力气,下苦功,再创造,不能不进取”。据此概括作答即可。

2.【答案示例】重情义;对人宽厚;生活朴素。(3分,答出一点给1分,意思对即可)

【解题思路】解答时,应通读④⑤⑥段,紧扣齐白石先生的言行及作者对齐白石先生的评价,从文中摘录关键语句,提取信息作答。

3.【答案示例】(1)示例一:这句话中三个“好”字运用了反复的修辞手法,突出了齐老对“我”的热情鼓励。

示例二:这句话运用语言描写,既有齐老对“我”的热情鼓励,同时也指出“我”画作的不足。

示例三:这句话句式简短,饱含情感,体现了齐老的真性情。

(2)运用对比的手法,强调了桃子的丰满和篮子的单薄,表现了齐老的画富有神韵。

(6分,每小题3分,言之成理即可)

【解题思路】第(1)题,这是齐白石先生对“我”画的小兔的评价,结合语句特点,可从语言描写、反复修辞等角度分析。第(2)题,“大胖桃子的丰满可爱”“竹篮子的单薄负重”则形成对比,显示出齐白石的高超画技。

4.【答案示例】围绕中心选取典型事例;选取亲身经历的小事;选材有真情实感。(3分,答出一点给1分,答出两点给3分,意思对即可)

【解题思路】这是一篇回忆类文章,以第一人称“我”回忆齐白石先生。行文中,作者结合文章主题,选取亲身经历的小事,回忆了齐白石先生在生活、画画、教学等方面的往事,可谓选材丰富、用例典型。所选取的事件暗含作者对齐白石先生的感激、怀念之情,具有真情实感。

第6课

藤野先生

阅读下面的文字,回答问题。(12分)

回忆老师陈寅恪

季羡林

①要论我同寅恪先生的关系,应该从六十五年前的清华大学算起。

②我于1930年考入国立清华大学,入西洋文学系。西洋文学系有一套完整的教学计划,必修课规定得有条有理,完完整整;但是给选修课留下的时间是很富裕的。除了选修课以外,还可以旁听或者偷听。教师不以为忤,学生各得其乐。我曾旁听过朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课,都安然无恙,而且因此同郑振铎先生建立了终生的友谊。

③但也并不是一切都一帆风顺。我同一群学生去旁听冰心先生的课。她当时极年轻,而名满天下。我们是慕名而去的。冰心先生满脸庄严,不苟言笑。看到课堂上挤满了这样多学生,知道其中有“诈”,于是威仪俨然地下了“逐客令”:“凡非选修此课者,下一堂不许再来!”我们悚然而听,憬然而退,从此不敢再进她讲课的教室。四十多年以后,我同冰心重逢,她已经变成了一个慈祥和蔼的老人,由怒目金刚一变而为慈眉菩萨。我向她谈起她当年“逐客”的事情,她已经完全忘记,我们相视而笑,有会于心。

④就在这个时候,我旁听了寅恪先生的佛经翻译文学。参考书用的是《六祖坛经》,我曾到城里一个大庙里去买过此书。寅恪师讲课,同他写文章一样,先把必要的材料写在黑板上,然后再根据材料进行解释、考证、分析、综合,对地名和人名更是特别注意。他的分析细入毫发,如剥蕉叶,愈剥愈细愈剥愈深,一本实事求是的精神,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。他仿佛引导我们走在山阴道上,盘旋曲折,山重水复,柳暗花明,最终豁然开朗,把我们引上阳关大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无法比拟的享受。寅恪师这种实事求是的学风,影响了我的一生。

⑤在清华时,除了上课以外,同陈师的接触并不太多。我没到他家去过一次。有时候,在校内林荫道上,在熙往攘来的学生之流中,会见到陈师去上课。他身着长袍,朴素无华,肘下夹着一个布包,里面装满了讲课时用的书籍和资料。不认识他的人,恐怕大都把他看成是琉璃厂某一个书店的到清华来送书的老板,绝不会知道,他就是名扬海内外的大学者。他同当时清华留洋归来的大多数西装革履、发光鉴人的教授,迥乎不同。在这一方面,他也给我留下了毕生难忘的印象,令我受益无穷。

⑥离开了水木清华,我同寅恪先生有一个长期的别离。我在济南教了一年国文,就到了德国哥廷根大学。到了这里,我开始学习梵文、巴利文等。在我一生治学的道路上,这是一个极关重要的转折点。我从此告别了歌德和莎士比亚,同释迦牟尼和弥勒佛打起交道来。不用说,这个转变来自寅恪先生的影响。真是无巧不成书,我的德国老师瓦尔德施米特教授同寅恪先生在柏林大学是同学,同为吕德斯教授的学生。这样一来,我的中德两位老师同出一个老师的门下。有人说:“名师出高徒。”我的老师和太老师们不可谓不“名”矣,可我这个徒却太不“高”了。忝列门墙,言之汗颜。但不管怎样说,这总算是一个中德学坛上的佳话吧。

(有删改)

第②段中加点词语“安然无恙”在文中具体指什么?

(2分)

选文第③段较为详细地叙写冰心先生有何用意?(4分)

赏析第④段画横线的句子。(3分)

4.陈寅恪老师对“我”有哪些积极影响?(3分)

1.【答案示例】指相安无事地旁听朱自清、俞平伯、郑振铎等先生的课。(2分)

【解题思路】“安然无恙”原指人平安没有疾病,后泛指平平安安,没有受到任何损伤。结合前面的“除了选修课以外,还可以旁听或者偷听。教师不以为忤,学生各得其乐”,可以推测此处应为相安无事旁听其他老师的课。

2.【答案示例】用一次不太顺利的旁听冰心先生课的经历来突出陈寅恪先生的课给作者的如坐春风之感,给作者“无法比拟的享受”;展示了两位老师不同的形象、风格,从而使陈寅恪先生的形象更加丰满。(每点2分)

【解题思路】选文主要是回忆陈寅恪老师的,第③段写“我”旁听冰心先生课的不顺利,展示了两位老师不同的形象、风格。

3.【答案示例】运用比喻的修辞手法,(1分)形象生动地表现了陈寅恪先生讲课时的细致入微、层层深入,表现了陈寅恪先生学识渊博,授课水平高。(2分)

【解题思路】赏析句子一般可从以下两点入手:(1)通读句子,理解句子意思,找出句子特点;(2)根据句子特点,从修辞手法、句式、用词等角度分析,注意说明其表达效果。

画线句将陈寅恪先生讲课时引导学生分析一个个问题,最终获得真知比作引导学生走山路,最终将学生引上阳关大道,生动传神地表现了陈寅恪先生学识渊博,授课水平高。

4.【答案示例】实事求是的学风影响了“我”的一生;朴素无华的穿着令“我”受益无穷;在陈寅恪老师的影响下,“我”告别了文学研究转向佛学研究。(每点1分)

【解题思路】解答此题,要紧扣陈寅恪老师对“我”的积极影响,从选文中提取关键词句分析。细读选文可知,本题的阅读区间在第④段、第⑤段和第⑥段,抓住关键句分点概括即可。如第④段“寅恪师这种实事求是的学风,影响了我的一生”,第⑤段“朴素无华”“令我受益无穷”等。

回忆我的母亲

阅读下面的文字,回答问题。(15分)

血脉里的眷恋

①我常常想起的一个人是我的父亲。父亲是女儿生命中邂逅的第一个男人,是那个永远可以纵容她的任性,呵护她的无理,给她对人性和对爱情的信任,给她如山一样臂膀的人。我不知道要经过多少年,女儿才能一一解开对父爱的误读。

②小时候,父亲在我心里只是严厉而已。最先教我背诗词的人是他,最先教我读古文的人是他,最先教我临字帖的人也是他。一直到我上了中文系,读了研究生,几乎我写的每一篇论文,父亲都要一字一字地给我修改,不仅改文章的层次,甚至还会改我倒插笔的笔序,所以,他改完的文章,往往比我原文的字数还要多。但是直到父亲辞世,我在心里对他都是有一点点畏惧的。直到多年以后,母亲告诉了我一件事情,这是一件在父亲生前我一直不知道的事。

③那天是他的六十大寿,当时的北京天寒地冻。我正在读大学,中午从学校骑自行车回家,买了一个大蛋糕。因为怕纸盒把蛋糕撞得歪歪散散,所以我一只手扶着车把,一只手拎着蛋糕盒子,在寒风里费了好大的劲儿骑回家。跑上四楼,我兴高采烈地说:“爸,我下午去上课,等我放学回来,晚上给您过生日,咱们吃这个大蛋糕。”父亲漫不经心地瞥了一眼,说:“嗨,这都是你们小孩儿吃的东西,我才不吃这个呢。”我当时心里还想,太不给面子了,可是看父亲笑了笑,我也没多想,就跑回去上课了。下课回来,母亲已经把蛋糕从盒子里拿出来,我们一起切蛋糕,说说笑笑。我记得自己还将枫叶贴在白卡纸上,写上诗,专门给父亲做了一个生日卡。父亲的六十大寿过得非常高兴,即便嘴上说不爱吃蛋糕,我看他也把那一大盘吃得干干净净。

④多年以后,母亲才告诉了我这个故事的另一个版本。那天下午我上学之后,家里来了一个世交家的孩子,刚刚上大学的男孩,叫涛涛。父亲顺口就跟他说:“涛涛啊,这是你小丹姐姐刚给我买的蛋糕,我又不爱吃这个,你拿走吧。”涛涛欢天喜地,捧着蛋糕就走了。

⑤大概又过了一会儿,离我下午放学不到一个小时,父亲开始像一个犯了错的小孩子一样,在屋子里坐卧不安,走来走去。母亲问他怎么了,父亲就小声叨叨:“我犯错了,那个蛋糕是丫头给我买的,我不爱吃也不能给别人啊!你快帮我想想,那蛋糕的盒子是什么颜色,蛋糕是什么牌子,丫头在蛋糕上面写的是什么字。你能想起多少,咱俩往一块儿凑,我得去蛋糕店买一个一模一样的蛋糕。”随后,父亲就慌慌张张地出了门,骑上自行车,冒着寒风满大街去找,找那个他根本不爱吃的蛋糕。据说,在我回到家的一刻钟之前,我六十岁的老父亲,拎着一盒最相似的蛋糕,呼哧呼哧地回到家。这就是我的父亲,这就是一直被我误读的那个父亲。

⑥我总是想起《论语》上的那句话:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。”父母安康俱在的时候,儿女的心永远是欣慰的、骄傲的,还带着一点点受娇宠的、活泼的欣然;但一想到他们年岁已高,自己膝前尽孝的日子不多了,就会忧惧丛生。

⑦在我的父亲离去之后,我才知道人生中总有一些遗憾,就是他们健在的时候,我还不能深深地懂得他们的爱。在他们离去之后,我才一天比一天明白,父母亲人之爱有时候要隐忍多少委屈!要承受多少误读!

⑧在父亲病重的那几年里,每一次通电话他都跟我说:“丫头你忙你的,不用来回跑。”我有时候还真听了他的话,其实现在想起来,才知道他的心有多么疼,他是有多么想我。我生命中最大的遗憾,就是父亲没有等到我的孩子出生就去世了。不养儿不知父母恩,自己有了孩子后,才格外想念逝去的亲人。这血脉里的眷恋,是我们在长辈生前没来得及懂得的那些忏悔,还有他们走后魂牵梦萦的思念。

⑨在女儿两三岁的那年秋天,我买来了大闸蟹,我从螃蟹壳里慢慢地掏出一勺蟹黄,滴上一点姜醋,满地追小不点儿,一边追一边说:“乖,过来吃一口,就吃一口。”这个时候,母亲也掏出来一勺蟹黄,多放了一点姜醋,在后边追我,说:“丫头,你回头,你吃上这口,再去追你闺女。”那个瞬间,在我的记忆中永远不可磨灭。

(选自于丹《人间有味是清欢》,有删改)

1.从全文看,父亲为“我”做了哪些事?(4分)

2.请从人物描写的角度赏析第⑤段画线的句子。(4分)

3.如何理解第①段中画线句的含意?(4分)

我不知道要经过多少年,女儿才能一一解开对父爱的误读。

4.文章前半部分都在写父亲,而最后一段却回忆了母亲在“我”记忆中不可磨灭的瞬间,作者这样写,用意何在?请结合文章谈谈你的看法。(3分)

1.【答案示例】①教“我”背诗词、读古文、临字帖,修改“我”的论文;(2分)②冒着寒风买来最相似的生日蛋糕来安慰“我”;(1分)③病重时叫“我”忙自己的,不要来回跑。(1分)

【解题思路】梳理文章内容,锁定关键段落即可概括父亲为“我”做的事。如第②段写父亲教“我”背诗词、读古文、临字帖,修改“我”的论文。第⑤段写父亲冒着寒风买来最相似的生日蛋糕来安慰“我”。第⑧段写父亲病重时叫“我”忙自己的,不要来回跑。

2.【答案示例】通过对父亲的神态、动作的描写,(2分)写出了父亲为了安慰“我”而满大街找他不爱吃的蛋糕的情状,(1分)表现了浓浓的父爱。(1分)(其他角度赏析亦可)

【解题思路】“慌慌张张”是神态描写,“骑”“找”等是动作描写,结合句子具体分析表现的内容和传达的情感即可。

3.【答案示例】“对父爱的误读”在文中具体表现在认为父亲教“我”背诗词、为“我”改论文等行为是严厉而不是爱的表现,(2分)而这种“对父爱的误读”有很多,需要很长时间才能一一解开,(1分)表达了“我”对父亲深深的愧疚之情。(1分)

【解题思路】理解此句的关键是把握“多少年”“一一解开”以及“对父爱的误读”的具体所指,然后结合全文内容分析其中蕴含的感情,即“我”对父亲的愧疚之情。

4.【答案示例】文章结尾处写在母亲眼里,即使“我”已长大成人,依然是她宠爱的孩子。(1分)意在表达母亲和父亲一样,是爱自己的女儿的。(1分)由父爱写到父母亲人之爱,升华了文章的主旨。(1分)

【解题思路】文末写关于母亲的内容表现的是母亲对女儿的爱,据此结合结尾段的一般作用及文章的主旨分析即可。

第8课

列夫·托尔斯泰

阅读下面的文字,回答问题。(12分)

陋室德馨

王忠民

①一天下午,我带两位年轻编辑去北京木樨地一处老居民楼拜访文老。文老者,年近九旬的文洁若女士也,著名翻译家。川端康成、三岛由纪夫等日本作家的作品,很多都是经由她翻译才呈现在我国读者面前的。她与丈夫萧乾晚年合译了巨著《尤利西斯》,这可以说是文坛盛事、译界壮举,至今无人能与之相媲美。

②这样的一位翻译家,原本以为她一定居于宽敞明亮、富丽堂皇的屋子,可是当她微驼着背,慢慢开门请我进去后,我暗暗吃惊当下居然还存在如此简陋的居室:一张简易的铁腿沙发,几把早已过时的带靠背的铁腿椅子,以及一张有裂缝的书桌和几个破旧的书柜,这就是文老全部的家具了。狭小的客厅给人感觉只是一个杂乱的储物间,只不过到处堆放的全是书籍而已。倒是墙壁上挂着的不少相框很引人注目,那都是文老和已去世十多年的丈夫不同时期的照片,帧帧生动,仿佛漫长时空中的一个个路标,默然而又鲜活,朴素而又温馨。

③这是两年前我拜访文老时的情景。再次踏进她的家门,感觉书更多了,屋子更挤、更乱了。一下来了几个人,连互相错错身都有些困难。老人从里屋缓缓地拿出来一把仍然是铁腿的椅子,让我们坐,可是那把椅子在我们几个人的手中传了一遍,始终没能挤出让它落脚的地方。

④家虽乱,但是文老记忆清晰,说话清楚,思维一点儿也不显凌乱。她一边说“我要给你们每人送一本书”,一边就去里屋拿书。我们都自觉地给她让出一条通向里屋的“小径”。她仍然是缓缓地进去,不一会儿,怀抱一摞书又缓缓地出来。一时间,我们都缄默无语了,只是静静地盯着这个慢慢腾腾、却又稳稳当当移动的身躯。我忽然觉得,她仿佛不是从逼仄得连身体都挪不开的客厅穿过,而是行进在异常宽阔的人生大道上,而且走得气定神闲、无所畏惧。

⑤看她坐定在书桌旁,从一摞萧乾先生所著的《此情堪忆——萧乾心灵地图》中,有条不紊地抽一本写一本。每一本上都极工整地写上姓名、年月日,再并排钤好她和丈夫萧乾两人的印,不由得让人心生敬意。她写被赠人姓名时,不管你的另一半在不在现场,都必须写上夫妻双方的大名,郑重如一项仪式。她沉静地书写,握笔的手一点儿也没有颤抖的样子。她凝视专注,一丝不苟,那份认真,由不得你不感动。她脸上的那种“纯天然”的表情,没法不在你的心底留下长久的印记。轮到给我题写时,老人误把在场的李建华先生的夫人闫晶当成了我的夫人,工工整整地题了“王忠民闫晶伉俪惠存”两行字。身边的年轻编辑小周轻声提醒我:“文老好像写错名字了耶!”我冲她使个眼色,让她不要声张,以免坏了老人的兴致。没想到老人很快发现错误,赶紧拿起胶带,贴在“闫晶”两字上费事地去粘,又翻找出涂改液,在粘过的地方轻轻地涂抹,之后才小心翼翼地写上我爱人的名字。我的心再次被深深地打动了!这样的一个细节,在当下浮躁的社会中不能不让人感觉肃穆;这样的一个细节,于心灵的荒原上不啻是一声春雷!我想,如果小说家要描写这样一个细节,那得花多少时间去苦思冥想?如果表演者要表演这样一个细节,又要花多长时间去搜录生活?可是于文老而言,只是她不经意、习惯性的一个动作,仅仅是她一以贯之的处世态度而已,犹如长河中随时溅起的一朵浪花、表盘上不间断的一声嘀嗒般寻常!

⑥和文老谈话,纯粹坦荡、舒畅自然,丝毫感觉不到居高临下的冰冷或虚于应付的敷衍;面对着文老,你会觉得诸多复杂的东西都被滤去了,层叠伪饰的东西都被剥净了,剩下的,只是她的简单——皇皇巨著下的素颜、深邃思想中的本真,如有幽香氤氲在我们心中。

⑦走出这间简陋的居室,我不禁想起了刘禹锡的《陋室铭》,“斯是陋室,惟吾德馨”,诚如是!

(有删改)

1.结合第②段,简要概括文洁若女士的居所“陋”在何处。(2分)

2.请从遣词造句的角度,品析第④段加点词“慢慢腾腾”“稳稳当当”的表达效果。(4分)

3.综观全文,说说作者眼中的文洁若女士有哪些美好品德。(3分)

4.选文以“陋室德馨”为题,有哪些好处?(3分)

1.【答案示例】①家具简易破旧;②客厅狭小杂乱。(每点1分)

【解题思路】作答时,首先根据提示锁定答案所在区域,即第②段;然后通读该段,从中找出表现文洁若女士居所“陋”的内容;最后用简洁的语言分条概括作答即可。从“一张简易的铁腿沙发……这就是文老全部的家具了”,可知文洁若女士居所的家具简易破旧;从“狭小的客厅给人感觉只是一个杂乱的储物间,只不过到处堆放的全是书籍而已”,可知其居所的客厅狭小杂乱。

2.【答案示例】示例一:“慢慢腾腾”生动细致地描绘出文洁若女士“从逼仄得连身体都挪不开的客厅穿过”时困难、小心、缓慢的样子,突出其房间狭小、年迈行动不便;而“稳稳当当”则生动形象地写出了文洁若女士的精神气质——气定神闲、无所畏惧。另外叠词的运用增强了语言的韵律感,富有节奏美、音乐美,富有表现力。

示例二:“慢慢腾腾”“稳稳当当”这两个叠词的运用,起到了强调作用,将文洁若女士动作缓慢但气定神闲、无所畏惧的形象表现得淋漓尽致。

(4分,意近即可)

【解题思路】作答时,首先分析两个加点词,然后探究其在表现人物形象方面的作用即可。

3.【答案示例】①生活简朴;②一丝不苟、严谨细致;③纯粹坦荡、简单本真。(3分)

【解题思路】

作答时,首先通读全文,找出能表现文洁若女士美好品德的内容。如从她的居室的陈设,可以看出她是一个生活简朴的人;从赠书及题字等事,可以看出她的一丝不苟、严谨细致;从“我”与她的交谈,又可以看出她的纯粹坦荡、简单本真。然后用简洁的语言分条概括即可。

4.【答案示例】化用刘禹锡的“斯是陋室,惟吾德馨”赞美了文老的美好品德;(1分)设置悬念,能激发读者的阅读兴趣;(1分)同时揭示文章主旨。(1分)

【解题思路】标题化用刘禹锡的“斯是陋室,惟吾德馨”,赞美主人公文老的美好品德,同时也设置了悬念——谁陋室德馨,从而激发读者的阅读兴趣;另外,也揭示了文章主旨。

第9课

美丽的颜色

阅读下面文字,回答问题。(15分)

回忆齐白石先生

新凤霞

①我从小学戏,没有读过书。1951年与书香门第的后生吴祖光结婚。后来,我成为齐白石老先生的干女儿。齐老常常手把手教我画画,他还教导我:“搞艺术也是表现自己,就如我画画、你唱戏,道理都一样——讲骨气,讲正义,有勇气,最重要的都是表现自己。”

②我因演出繁忙,不可能在画画上画出成绩来。但我在演戏上,是遵照齐老的教导做的,在舞台上我挺胸抬头唱戏,面向观众。我演的节目,塑造的人物,大都是一些争取自由、有正义感、有反抗精神的古今女性。如《刘巧儿》中的刘巧儿,《杨三姐告状》中的杨三姐等。放开手画画,挺起胸唱戏,这是我向齐老学画得到的最珍贵的启示。

③有一天,裱画家刘金涛陪我去齐老家学画画,恰好齐老一人在家。金涛兄说:“今天齐老可要好好教干女儿画画了。”齐老让金涛铺好纸,高兴地把我叫到他身边,手里拿着一支笔:“来吧,画一张。”我心想:“做艺术家就不能退后,这也算是第一课。”于是我接过笔,放开了手,大甩笔画了一个小兔。齐老高兴得像孩子:“好!好!这个小兔画得有神,就是嫩了点儿,好!”稍微停顿了一下,他接着说:“我是看看凤霞有没有胆子。画画的敢甩笔杆子,当伙计的敢端盘子,唱曲的敢扣弦子,当裁缝的敢下剪子。凤霞有胆子,有艺术家的气魄!”

④齐老是很重情义的。记得他过九十大寿,我跟金涛兄去给他拜寿,他领着我们来到后院,我看到北面墙上有个小洞,里边有一个牌位,写着“贤妻宝珠灵位”。齐老默默鞠躬,我当然也照着做了。齐老严肃地指着灵位说:“这是你娘的灵位,我每天都要来看她,她跟我只是受罪了,没有享过福。”齐老说着眼睛湿润了。我感觉到齐老的感情是非常深的,平时几乎不流露。

⑤齐老对看门的老尹很严格,可是也不亏待他。齐老说:“对佣人要宽厚,有好处。”老尹为人善良,老是拿着笤帚不停地打扫。齐老不给他工钱,每月给他画张画,有时为了奖励,给他多画一张,老尹就知足了。因此,祖光去齐老家,老尹总喜欢挽着祖光,去他的小门房看看齐老给他的画,他手里真有好画。祖光从老尹手里买了不少画。老尹对金涛说:“吴祖光大方,我说多少钱从不少给,有时多给了还不让找钱。”齐老不只对老尹这样,无论对谁,都一律同等对待。

⑥齐老在生活中始终保持着他当木工时的朴素习惯。有一次,金涛兄和我陪齐老吃饭,一位梳着圆头的女佣人为老人端上一些饭菜,一盘豆豉辣椒,一碗腊肉素白菜汤,都是些小盘小碗。金涛兄吃完,小声对我说:“我没有吃饱。”但我吃了两碗饭,喝了一碗汤,急着要看齐老画画。齐老对秘书武大姐和我说:“你们就是不考虑金涛是爱吃的人,我的小女儿凤霞吃什么都行,今天金涛肯定没吃好,下次请您去曲园吃。”

⑦齐老有很多学生,老人画画时大家都围在一边看,老人一声不响闷头画。可是在大家不在的时候,他就边画边教我如何用笔,如何调色,如何心里有实物,手上疏能跑车、密不透风,画出实物的神采来。画得不像不要紧,可一定要神似。他还说:“你毕竟不是在照相,你是根据实物,经过你的画笔,再创造出你所想象的神采,这才叫艺术品的神韵,原封不动画出的桃子是匠气作品,要琢磨怎样画活了,看着已像离开了纸。”

⑧也真是这样,看看齐老画的一篮桃子:那大桃压在简陋的篮子上,大胖桃子的丰满可爱,竹篮子的单薄负重都跃然纸上。由此,能够看出齐白石的艺术家风度。我看齐老画画,再仔细研究齐老的画,再回想齐老的教导“你画画跟唱戏一样,不可死学原搬,要记住花力气,下苦功,再创造,不能不进取啊”,真是受益匪浅。

(有删改)

1.在向齐老学习画画的过程中,“我”获得了哪些唱戏方面的启示?(3分)

2.从选文④⑤⑥段看,齐白石先生具有怎样的精神品质?(3分)

3.请对选文中加波浪线的句子进行简要赏析。(每小题3分,共6分)

(1)好!好!这个小兔画得有神,就是嫩了点儿,好!

(2)那大桃压在简陋的篮子上,大胖桃子的丰满可爱,竹篮子的单薄负重都跃然纸上。

4.选文在选材上有什么特点?(3分)

1.【答案示例】讲骨气,讲正义,有勇气,勇于表现自己,挺起胸唱戏;不可死学原搬,要花力气,下苦功,再创造,求进取。(3分,只答“讲骨气,讲正义,有勇气,勇于表现自己,挺起胸唱戏”给2分;只答“不可死学原搬,要花力气,下苦功,再创造,求进取”也可给2分,意思对即可)

【解题思路】解答本题,首先锁定相关语段,然后提取信息归纳概括即可。①—③段讲述了齐白石先生教育“我”唱戏、画画都要“讲骨气,讲正义,有勇气,最重要的都是表现自己”,于是“我”“挺起胸唱戏”。第⑦⑧段,齐白石先生则教导“我”“画画跟唱戏一样,不可死学原搬,要记住花力气,下苦功,再创造,不能不进取”。据此概括作答即可。

2.【答案示例】重情义;对人宽厚;生活朴素。(3分,答出一点给1分,意思对即可)

【解题思路】解答时,应通读④⑤⑥段,紧扣齐白石先生的言行及作者对齐白石先生的评价,从文中摘录关键语句,提取信息作答。

3.【答案示例】(1)示例一:这句话中三个“好”字运用了反复的修辞手法,突出了齐老对“我”的热情鼓励。

示例二:这句话运用语言描写,既有齐老对“我”的热情鼓励,同时也指出“我”画作的不足。

示例三:这句话句式简短,饱含情感,体现了齐老的真性情。

(2)运用对比的手法,强调了桃子的丰满和篮子的单薄,表现了齐老的画富有神韵。

(6分,每小题3分,言之成理即可)

【解题思路】第(1)题,这是齐白石先生对“我”画的小兔的评价,结合语句特点,可从语言描写、反复修辞等角度分析。第(2)题,“大胖桃子的丰满可爱”“竹篮子的单薄负重”则形成对比,显示出齐白石的高超画技。

4.【答案示例】围绕中心选取典型事例;选取亲身经历的小事;选材有真情实感。(3分,答出一点给1分,答出两点给3分,意思对即可)

【解题思路】这是一篇回忆类文章,以第一人称“我”回忆齐白石先生。行文中,作者结合文章主题,选取亲身经历的小事,回忆了齐白石先生在生活、画画、教学等方面的往事,可谓选材丰富、用例典型。所选取的事件暗含作者对齐白石先生的感激、怀念之情,具有真情实感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读