群落的演替

图片预览

文档简介

(共90张PPT)

群落的演替

1. 垂直结构的概念:是指群落在空间上的垂直分层现象。它是群落中各植物间及植物与环境间相互关系的一种特殊形式。

四、群落的空间结构

(一)群落的空间结构——垂直结构

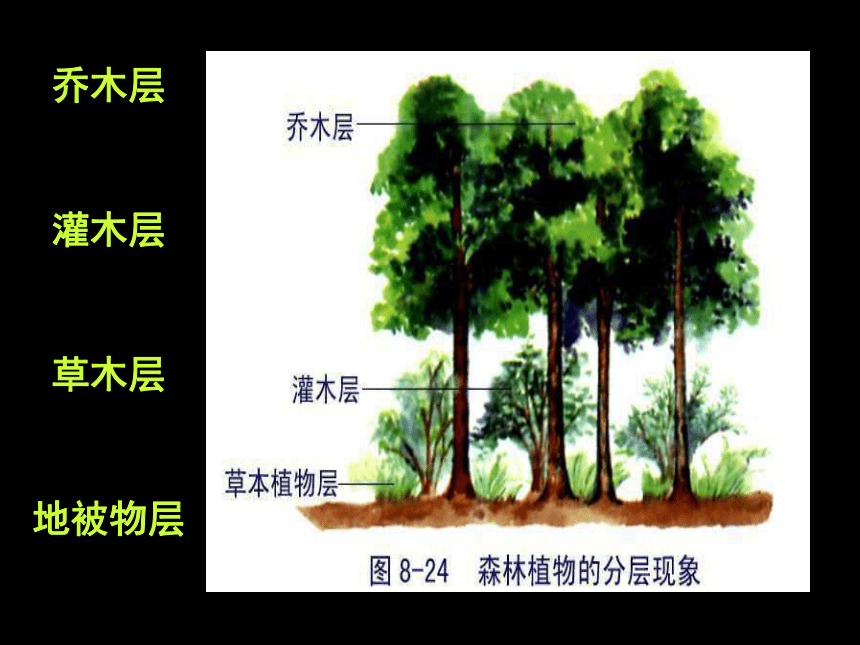

乔木层

灌木层

草木层

地被物层

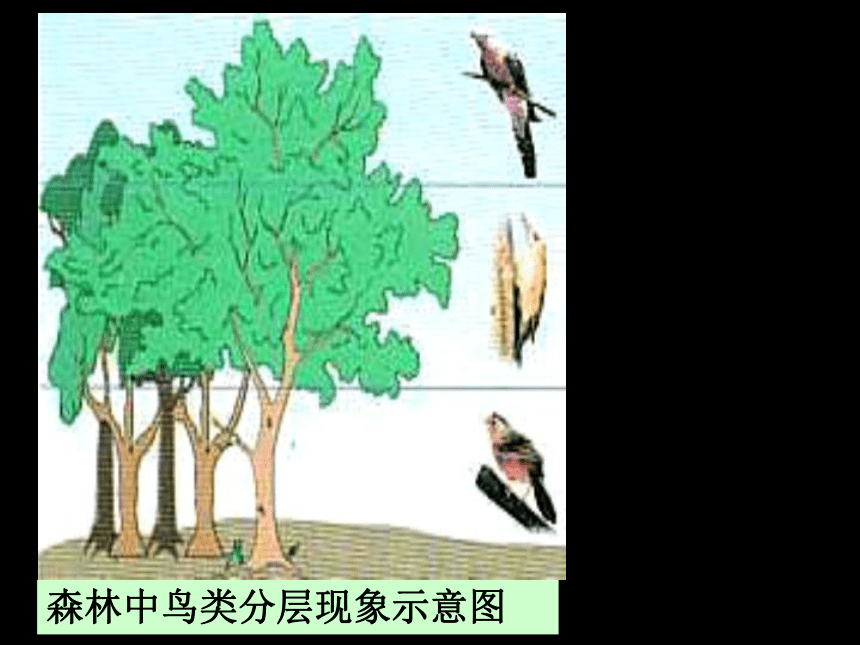

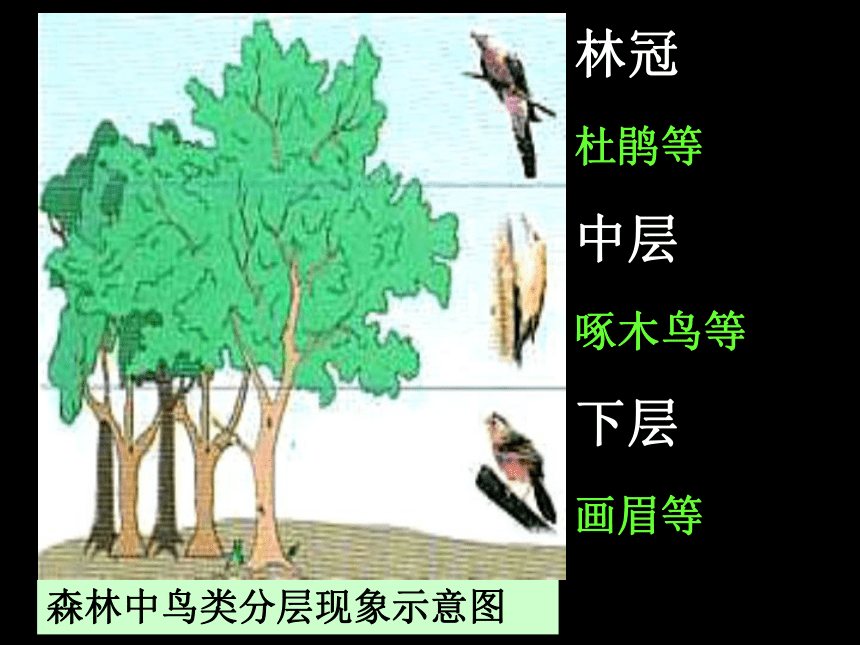

森林中鸟类分层现象示意图

森林中鸟类分层现象示意图

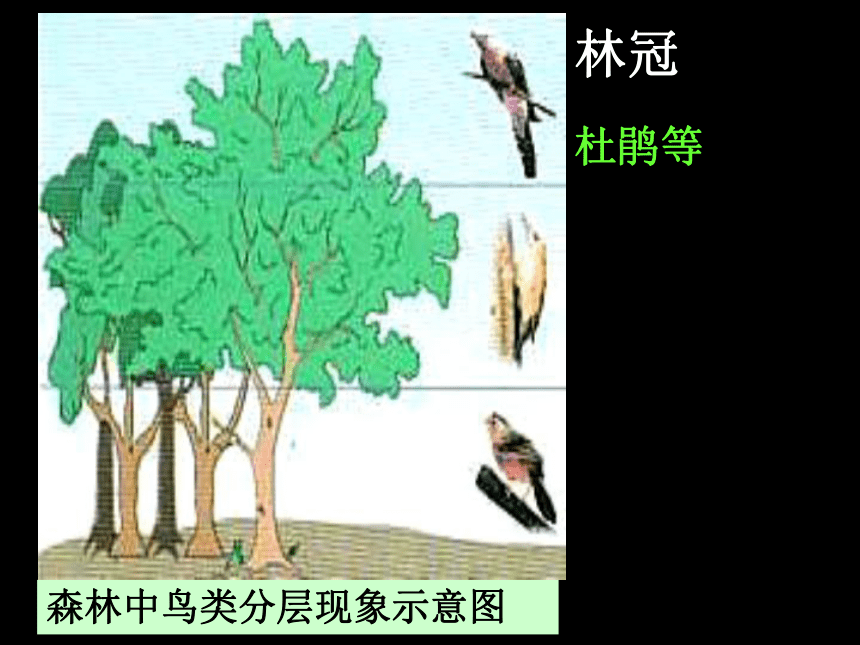

林冠

杜鹃等

森林中鸟类分层现象示意图

林冠

杜鹃等

中层

啄木鸟等

森林中鸟类分层现象示意图

林冠

杜鹃等

中层

啄木鸟等

下层

画眉等

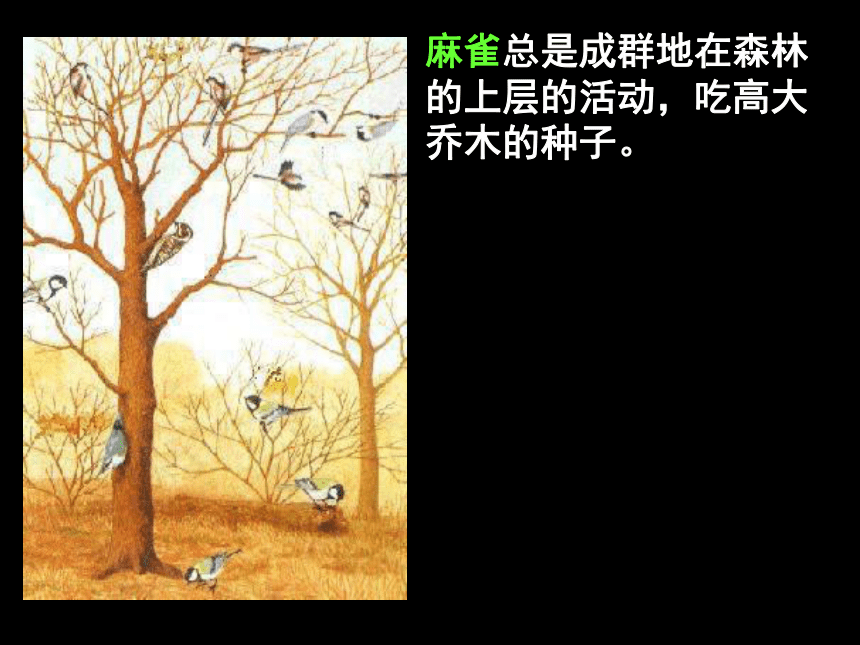

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

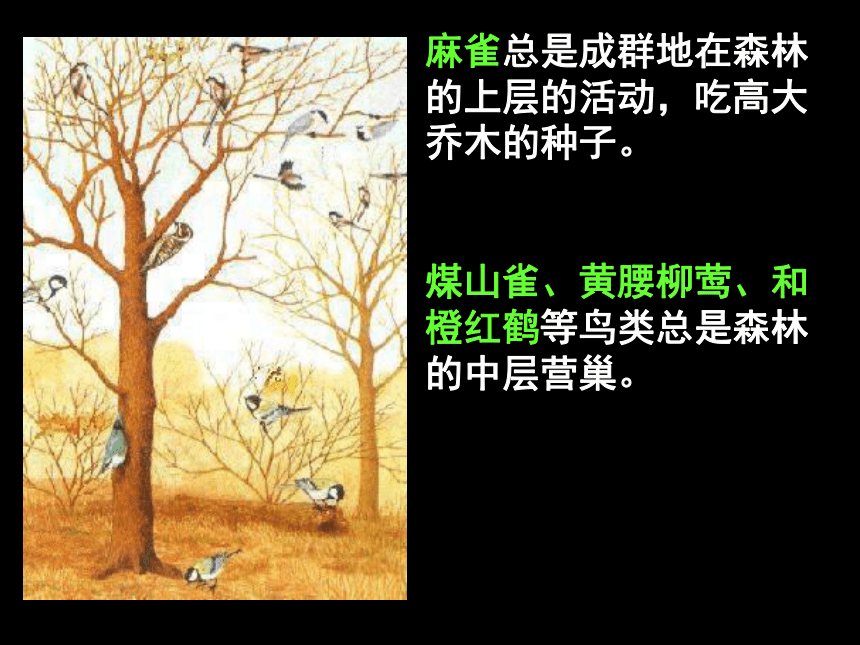

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

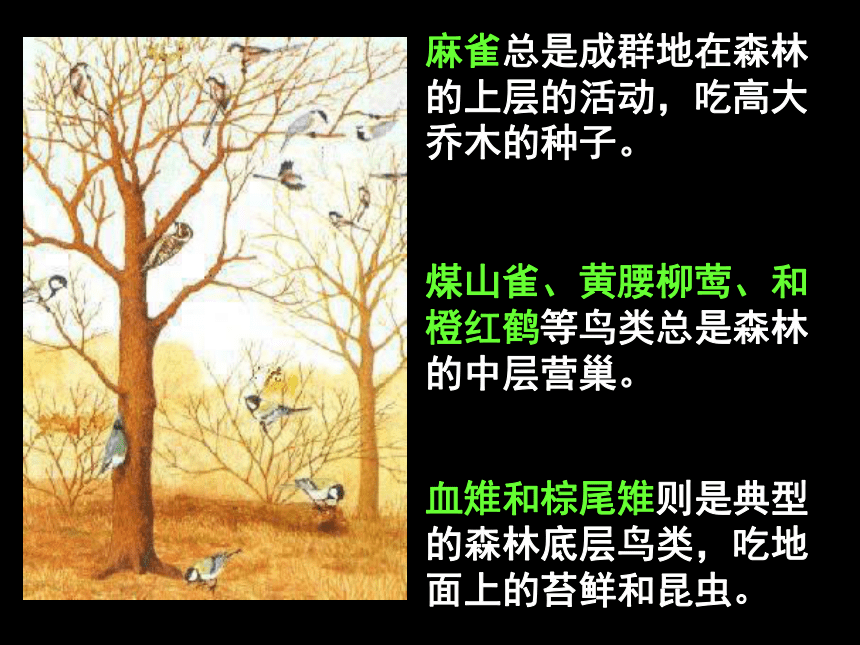

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底 淤泥中生活。

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论

(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论

(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

使生物群落在单位面积上能容纳更多的生物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。

思考讨论

不同种群在水平方向上的分区现象

(二)群落的空间结构——水平结构

地球表面因降雨量、温度大小等生态因子从赤道到北极依次

有热带雨林、温带森林、和苔原等不同类型的群落。

我国 南方 北方群落的变化?

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

常绿针叶林

苔原

(二)群落的空间结构——水平结构

1. 水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征就是它的镶嵌性。镶嵌性出现的原因是植物个体在水平方向上的分布不均匀

(二)群落的空间结构——水平结构

1. 水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征就是它的镶嵌性。镶嵌性出现的原因是植物个体在水平方向上的分布不均匀

2. 分布不均匀的原因:地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

(二)群落的空间结构——水平结构

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的 高度或活动空间的高度造成的;水平结构的 分段是由于环境的光、热、水及地形等条件 对生物的选择造成的。

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的 高度或活动空间的高度造成的;水平结构的 分段是由于环境的光、热、水及地形等条件 对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。

植物的这种分带现象属于群落的什么结构?

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。

植物的这种分带现象属于群落的水平结构。

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于水平结构。 分析:这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿 度差异引起而不是生物自身差异引起的。

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

练习

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

A

练习

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

A

A

练习

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

C

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

C

A

(广东2004)生活在一个生物群落中的两 个种群(a、b)的数量变化如图所示,下列判 断正确( )

A. a种群与b种群为捕食关系, a种群依赖于b种

B. a种群与b种群为竞争关系, 竞争程度由强到弱

C. a为S型增长, 其增长受本身密度制约

D. b为J型增长, 始终受到a种 群的制约

(广东2004)生活在一个生物群落中的两 个种群(a、b)的数量变化如图所示,下列判 断正确( )

A. a种群与b种群为捕食关系, a种群依赖于b种

B. a种群与b种群为竞争关系, 竞争程度由强到弱

C. a为S型增长, 其增长受本身密度制约

D. b为J型增长, 始终受到a种 群的制约

C

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

1883,8,27 印度尼西亚 喀拉喀托火 山爆发

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

2. 有可能恢复原来的群落结构吗?

裸岩上的演替

群落演替的类型

请思考

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

裸岩上的演替

裸岩阶段

群落演替的类型

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

裸岩上的演替

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

请思考

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。

☆能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

1. 整理出弃耕农田上的演替过程所历经的几个阶段。

2. 与裸地上的演替过程比较是否相同?如果不同,你认为原因是什么?

阅读后思考

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

裸岩上的演替

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

农 田

弃 耕

树 林

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

群落的演替类型

群落的演替类型

1. 初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

群落的演替类型

1. 初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

2. 次生演替(secondary succession)原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

初生演替

次生演替

人类活动对群落演替的影响

1. 解释小路周围杂草的分布与人类活动 的关系?

2. 如小路废弃后,会出现“远芳侵古道, 晴翠接荒城”的景象吗?

★ 至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

★ 至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

★ 如果小路被废弃后,人的践踏活动停止了,在路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物。于是,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。

内因

外因

群落演替的内外因素

内因

外因

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

放火烧山、砍伐森林、开垦土地、建造水库等

群落演替的内外因素

初生演替和次生演替列表比较

类型 内容 初生演替 无→有→多 次生演替

(有)少→多

起点 从来没有被植物的覆盖,或植物被彻底消灭了的地方。 原有植物已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还有种子或其他繁殖体

速度时间 缓慢而历时漫长 较快而历时短

影响因素 自然因素为主 人类活动较为关键

实例 裸岩上的演替 弃耕农田上的演替

拓展延伸

群落的演替

1. 垂直结构的概念:是指群落在空间上的垂直分层现象。它是群落中各植物间及植物与环境间相互关系的一种特殊形式。

四、群落的空间结构

(一)群落的空间结构——垂直结构

乔木层

灌木层

草木层

地被物层

森林中鸟类分层现象示意图

森林中鸟类分层现象示意图

林冠

杜鹃等

森林中鸟类分层现象示意图

林冠

杜鹃等

中层

啄木鸟等

森林中鸟类分层现象示意图

林冠

杜鹃等

中层

啄木鸟等

下层

画眉等

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底 淤泥中生活。

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

思考讨论

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论

(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

思考讨论

(3)群落的垂直结构出现分层现象的意义是什么

(1)引起植物分层分布的主要原因是:

光照强度

(2)引起动物分层分布的主要原因是:

食物、栖息场所等

使生物群落在单位面积上能容纳更多的生物种类和数量,提高了群落利用环境资源(如阳光、空间、营养物质等)的能力。

思考讨论

不同种群在水平方向上的分区现象

(二)群落的空间结构——水平结构

地球表面因降雨量、温度大小等生态因子从赤道到北极依次

有热带雨林、温带森林、和苔原等不同类型的群落。

我国 南方 北方群落的变化?

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

常绿针叶林

苔原

(二)群落的空间结构——水平结构

1. 水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征就是它的镶嵌性。镶嵌性出现的原因是植物个体在水平方向上的分布不均匀

(二)群落的空间结构——水平结构

1. 水平结构的特点:植物群落水平结构的主要特征就是它的镶嵌性。镶嵌性出现的原因是植物个体在水平方向上的分布不均匀

2. 分布不均匀的原因:地形、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点、人和动物的影响等。

(二)群落的空间结构——水平结构

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的 高度或活动空间的高度造成的;水平结构的 分段是由于环境的光、热、水及地形等条件 对生物的选择造成的。

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的 高度或活动空间的高度造成的;水平结构的 分段是由于环境的光、热、水及地形等条件 对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。

植物的这种分带现象属于群落的什么结构?

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。

植物的这种分带现象属于群落的水平结构。

判断:八面山(在湖南桂东县)海拔2042米,800 米以下为常绿阔叶林,800至1300米为针阔混交林,1300至1600米为针叶林,1600至1800米为灌木林,1800米以上为草地。植物的这种分带现象属于水平结构。 分析:这种分带由海拔(地形)造成的温度和湿 度差异引起而不是生物自身差异引起的。

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

练习

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

A

练习

唯一能为丝兰传粉的丝兰蛾,以丝兰的花蜜为食,雌蛾只有把卵产在丝兰子房内,幼虫才能发育。丝兰蛾与丝兰的关系( )

A. 共生 B.竞争 C. 寄生 D. 捕食

采蜜的蜜蜂回巢后便围绕蜂房以跳舞的方式将发现的蜜源告诉同伙,这种现象在生物学上称( )

A. 种内互助 B. 种内斗争

C. 互利共生 D. 竞争

A

A

练习

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

C

下例说法正确的是( ) A. 生长一致的稻田不存在垂直结构 B. 高山长草,低处长大树的现象是垂直结构 C. 只要有生物群落就有一定程度的垂直结构 D. 沙漠上只有极少的生物,不构成生物群落 人类在北半球生产和使用农药DDT,却在南极的磷虾体内发现了DDT。该现象可解释为( ) A. 全球的生物可看作一个大生物群落 B. 全球的生物可看作一个大种群 C. 人类对南极的资源进行了过度开发 D. 磷虾特别容易吸收农药DDT

C

A

(广东2004)生活在一个生物群落中的两 个种群(a、b)的数量变化如图所示,下列判 断正确( )

A. a种群与b种群为捕食关系, a种群依赖于b种

B. a种群与b种群为竞争关系, 竞争程度由强到弱

C. a为S型增长, 其增长受本身密度制约

D. b为J型增长, 始终受到a种 群的制约

(广东2004)生活在一个生物群落中的两 个种群(a、b)的数量变化如图所示,下列判 断正确( )

A. a种群与b种群为捕食关系, a种群依赖于b种

B. a种群与b种群为竞争关系, 竞争程度由强到弱

C. a为S型增长, 其增长受本身密度制约

D. b为J型增长, 始终受到a种 群的制约

C

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

1883,8,27 印度尼西亚 喀拉喀托火 山爆发

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

蜘蛛

202种动物

621种动物

880种动物

小草

小树林

几年

1909年

1919年

1934年

2. 有可能恢复原来的群落结构吗?

裸岩上的演替

群落演替的类型

请思考

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

请思考

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

裸岩上的演替

裸岩阶段

群落演替的类型

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

裸岩上的演替

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

1. 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?

2. 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?

3. 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?

请思考

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。

☆因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

☆通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。

☆能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。

1. 整理出弃耕农田上的演替过程所历经的几个阶段。

2. 与裸地上的演替过程比较是否相同?如果不同,你认为原因是什么?

阅读后思考

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

弃耕农田上的演替

裸岩上的演替

裸岩阶段

地衣阶段

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段(乔木阶段)

农 田

弃 耕

树 林

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

所有弃耕的农田都能演替成树林吗

群落的演替类型

群落的演替类型

1. 初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

群落的演替类型

1. 初生演替(primary succession)在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

2. 次生演替(secondary succession)原有的植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他的繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

初生演替

次生演替

人类活动对群落演替的影响

1. 解释小路周围杂草的分布与人类活动 的关系?

2. 如小路废弃后,会出现“远芳侵古道, 晴翠接荒城”的景象吗?

★ 至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

★ 至少有两种因素在小路周围的杂草分布中起作用:一是人的践踏,从耐践踏而言,车前草最强,狼尾草次之,狗尾草最弱;二是植物之间的竞争,在远离人践踏的地方,茎秆较高的狗尾草优先获得阳光,车前草等处于劣势。

★ 如果小路被废弃后,人的践踏活动停止了,在路周围会慢慢长出茎秆较高的植物,逐渐成为优势植物。于是,就会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城”的景象。

内因

外因

群落演替的内外因素

内因

外因

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

群落演替的内外因素

内因

外因

种内关系

种间关系

其动态变化是群落演替的催化剂

群落内部环境的变化

是群落演替的动力

自然因素

人为因素

气温的大幅度变化、洪水、干旱等

放火烧山、砍伐森林、开垦土地、建造水库等

群落演替的内外因素

初生演替和次生演替列表比较

类型 内容 初生演替 无→有→多 次生演替

(有)少→多

起点 从来没有被植物的覆盖,或植物被彻底消灭了的地方。 原有植物已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还有种子或其他繁殖体

速度时间 缓慢而历时漫长 较快而历时短

影响因素 自然因素为主 人类活动较为关键

实例 裸岩上的演替 弃耕农田上的演替

拓展延伸

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园